なるほど!Bunri‐LOG

対象

これで大丈夫! はじめての定期試験

動画で大筋チェック 定期試験の足音…? 冬のような寒い日と、初夏のような暑い日を行き来しながら4月・ゴールデンウィークが過ぎ、 ようやく新しい環境にも慣れてきたのではないでしょうか。 新しい学年で、新しい行事が多いなか部活や遊び、勉強と忙しくも楽しい日々を送っていると思います! あと2~3週間でやってくるのが、定期試験です。学年内順位が出たり、偏差値化されたり、進学に関わったり…と大事な試験です!緊張しますよね。 逃げず、焦らず、今からしっかりと対策すれば大丈夫です! 今回は、定期試験対策のコツをご紹介します。 過去の記事では、連載も行っていました!こちらもぜひ参考にしてみてくださいね♪ 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回 タイムマネジメント! 平日は学校や部活など、なにかと時間が取られるものです。試験が近づいてきたからといって、食事や睡眠を削った無理は禁物です! まずは試験までの残りの期間、どのくらい勉強をする時間があるか確認してみましょう。 次に、五教科のゴールを決めて、そのために何をすべきか書き出してみましょう。 決められた時間はしっかりと切り替えて勉強できれば、着実に実力アップできます! ノートやプリントが揃っているか、しっかりチェック! 学校の先生は、こだわって授業を行って、試験を作っています。 まずは、先生方の板書をしっかりノートにとっているか、プリントは揃っているか、しっかりと確認しましょう。 足りない部分は先生やクラスメイトにしっかりと聞くのがベスト。それでも足りない・間に合わない!という場合は、教科書や学習参考書で補うこともできます。 事前準備は必ず完璧にして、試験勉強に挑みましょう。 暗記、練習、見直し 「ノートは極力色を付けずにとって、ノートの内容全てを覚えられるようにしましょう。」 「ノートの重要な単語は薄いピンクやオレンジのペンで書いて、赤シートで隠して覚えるといいですよ!」 …巷には色々な勉強方法に関する情報が溢れています。是非色々な方法を試してみてください。きっと自分に合う方法が見つかるはずです。 ノートやプリント、学校で配布される問題集で暗記・練習を繰り返すことが、基本になります。 そのうえで、理解が不十分だと感じた場合や、もっと演習量をこなしたい場合には、市販の学習参考書を活用してみましょう。 では、ここからは学習参考書の具体的な活用方法をご紹介します! 活用方法① 解説をしっかり読んで、練習! 授業やノートだけでは分からない部分や、苦手意識がある単元は丁寧な解説付きの参考書や、教科書準拠の参考書で説明のページを読み、少しずつ練習してみましょう。 問題を解いた後は、必ず解説を読みましょう!徐々に力が付いてきます。 活用方法② 効率的にいつでもどこでも暗記! 全ての教科を完璧にするほど時間がない…!というそこのあなた! 市販の学習参考書には、付録が付いていることをご存じですか?小さい復習ノートや、単語カードなど付録は勉強の心強い味方です。たくさん活用しましょう! 活用方法③ 試験の予行演習! 授業の内容や、教科書の内容を覚えられるようになってきたら、今度は試験の予行演習をしてみましょう! 教科書ワークや定期テストの攻略本では、試験の練習ができます。時間を測って解いてみて、丸付け、間違い直しをしましょう。 何回か練習をすれば、試験にも慣れるはずです。 さあ、本番に向けて気持ちを整えて、学習を始めましょう。 試験があるからといって無理は禁物。しっかりと食べて、睡眠をとってください!キュリオとの約束ですよ! 定期テスト対策におすすめのシリーズ 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら! 今回の執筆者東京営業部 A 水族館巡りが大好き!最近イカやタコはとても頭がいいことを知って、飼育を検討しています。

GW前に、定期テストの勉強法をおさえておくのが吉!

GW、思いっきり楽しみたいですね! 色々予定が入っている人も、のんびり休むぞ!という人も、 いるでしょうか。 せっかくの連休ですから、充実した楽しいものにしたいですね。 しかしちょっと待ってください。 中学生の皆さんは、 このタイミングで定期テスト対策について知っておくのがおすすめです。 その理由は? その理由はずばり、 です。 中学校の中間テストは、だいたい5月中旬~6月中旬に行われます。 GW明け、なかなかスイッチが入らないうちにテスト期間に突入!となったら、 「何から始めればいいのか?」「間に合うのか?」と焦ってしまいますよね。 あんなに楽しかったゴールデンウィークを、「あの時始めておけば…」と後悔する羽目になるかもしれません。 中学1年生なら、初めての定期テストなのでなおさらです。 事前に、定期テスト対策はどのくらいの期間で、何をすればいいかが分かっていれば、 休み明けに対する心づもりをしておくことができますね。 いままで「なるほど!Bunri-LOG」では、定期テスト対策についてもたくさん紹介してきました。 GW前に一度読んでおくといい記事を、いくつかまとめます! 定期テスト対策のオススメ記事 中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介 ▶記事を読む テスト勉強を始める時期や、教科別のポイント、テスト対策に おすすめの問題集についてまとめています。 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回 ▶記事を読む より具体的に、テスト勉強のやり方の一例を紹介! 全5回+おまけ の連載記事です。 青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法 ▶記事を読む 青色、オレンジ色、緑色… 色が勉強のしやすさに与える影響があるという話を聞いたことはありませんか? 心構えを作ったうえで、GW楽しみましょう! 悔いのないGW、悔いのない定期テストになるよう、応援しています!

【2025年度最新】中学生のテスト対策には問題集が効果的!シーン別のおすすめ問題集6選

テスト対策って、どうしたらいいのでしょう?不安ですよね。テスト対策に適した問題集、って、どんな問題集なのでしょう。そもそも問題集でテスト対策できるの?テスト対策用に問題集を探しているあなたに参考になるお話をさせていただきます。 目次 中学生のテスト対策に問題集は必須なの? 中学生 テスト対策用問題集の選び方 定期テストの対策なら「定期テストの攻略本」がおすすめ テスト対策にもつながる!家庭学習におすすめの問題集5選 まとめ POINT 1 テスト対策には学校から配られた問題集である程度は点数はとれる 2 さらに点数アップを図るには、市販の問題集が必要 3 その中でも、準拠版問題集が効率よくテスト対策ができる 中学生のテスト対策に問題集は必須なの? みなさん、テスト対策はどうしてますか?授業中に書き写したノートを見直しますか?でも、それだけじゃ、不安になりますよね?かといって、書店さんに行って、やみくもに問題集を買っても、なんか効率が悪そうですよね。 問題集って、必須なのでしょうか。 学校の問題集だけで点数が取れる人もいる 学校の定期テストは、授業で教えたことを中心に、教科書や学校から渡された問題集、プリントなどから出題されることが多いです。 市販の問題集で勉強すると、学校で教えていないことやテスト範囲以外の事柄も勉強してしまうこともあります。 そう考えると、学校から配られたものを中心に勉強したほうが、テスト範囲を効率的に勉強できるということになります。 実際、それが向いている人もいます! しかし、このやり方で必ず全員高得点を取れるのかというと、そうではありません。 苦手分野のカバー&点数アップには市販の問題集が効果的 学校で配られた問題集やプリントだけに取り組むやり方には次のような難点があります。 ★苦手な単元なのに説明や問題量が少ない場合がある ★国語や実技教科は、問題形式で練習するのが難しい ★何から手をつけていいのかが分かりにくい 「授業や宿題だけではよくわからない単元があった」 「内容は覚えているのに、問題として問われると答え方がわからない」 「テストに出やすいところを中心に無駄なく勉強したい」 そんなときは、市販の問題集の出番です。 問題集はつまづきやすいポイントやテストに出やすいところをガイドしてくれるので、 苦手分野の克服や、今より一段階点数をアップさせることに役立つはずです。 市販の問題集には「教科書準拠品」と「標準版」がある それでは、書店に行って自分の気に入った問題集を買えばいいのでしょうか。 自分が気に入ることが一番ですが、市販の問題集には大きく分けて「教科書準拠版」問題集と「標準版」問題集の2種類があり、かなり性格が異なります。 簡単に説明するので、選ぶ際の参考にしてみてください。 「教科書準拠版」問題集は、教科書の内容に沿って作られた問題集なので、学校の授業と大きく離れることはありません。 教科書の単元の順番や、教科書内で使っている重要語句、英語でいうと単語など、すべて教科書に載っているまま「準拠」しているので、 迷うことなく、超効率的に学ぶことができます。 一方、「標準版」問題集は、どの教科書を使っている人にも合うよう、単元配列や、重要用語も最大公約数的に作られており、 自分が使っている教科書にぴったり合ってはいません。 こちらはより幅広いレベルに対応したものが発刊されていたり、切り口の面白いものが多かったりします。 実際に手に取って中も見てみて、自分が「できるかも!やってみたい!」と少しでも思えるものを選びましょう。 中学生 テスト対策用問題集の選び方 それではもう少し具体的に、問題集を選ぶときの心得を紹介します。 学校の教科書に合わせて選ぶ 前述の通り、「教科書準拠版」は効率よくテスト対策をすることができます。 「教科書準拠版を使ってみたい!」と思ったら、まずは自分の教科書を取り出してみましょう。 それぞれの地域や学校によって、使っている教科書が違います。 まず、ご自身の教科書会社の名前を確認し、同じ名前の教科書会社の準拠問題集を買ってください。 たとえば、持っている教科書が「東京書籍」だったとします。その場合、それに準拠した問題集は「東京書籍版」の問題集となり、それを選ぶ必要があります。 ▼教科書準拠版の問題集の表紙には、必ず対応した教科書会社名が書いてあります! 教科書準拠問題集を探すなら 学習目的に合わせて選ぶ 一番の目的はもちろん、「テストの点数アップ」なのですが…… それに向けて、苦手分野の克服がしたいのか、より多くの問題をこなしたいのか、などによって、選ぶ問題集が変わってきます。 苦手分野の強化であれば、要点のまとめがついていたり、解答解説の解説量が多いものを探してみましょう。 問題をこなしたければ、要点のまとめは無しか最小限で、問題がたくさん入っているものを選びましょう。 一概に、「厚いから難しい」「薄いから簡単」というものでもありません。 (ページ数の多いものでも、余白がたくさんとってあって文字が大きい場合もあります。) 実際に開いたり、ネット書店であれば紙面見本を確認したりしてみてください。 レイアウトや付属品で選ぶ 問題集によって、レイアウトや付録はかなり異なっています。 それが取り組みやすいかどうかは、人それぞれです。 たとえば… ★説明にイラストを使っていてとっつきやすい、(逆に、余計なイラストが無くて集中できる) ★カラフルで頭に入りやすい(逆に、色づかいはシンプルな方が見やすい) ★重要事項をまとめた小冊子が便利(逆に、暗記ノートは自作するので付録は不要) など。 また、あまり差が出なさそうに見える解答解説も、下記のように問題集によって個性が出ます。 ストレスなく丸付けできそうなものを選ぶとよいでしょう。 定期テストの対策なら「定期テストの攻略本」がおすすめ 教科書準拠問題集の中でも、定期テスト対策でのオススメは「定期テストの攻略本」です。 これは、「短期間で効率的に定期テスト対策をすること」に特化した問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書の要点を短時間で学べる 1→最低限のポイントに合わせた要点まとめ 単元ごとに、絶対におさえておきたいポイントにしぼって要点をまとめています。 重要語句は赤シートで隠せるようになっているため、 テスト前にさっと目を通しておさらいしたいときにも役立ちます。 2→「5分間攻略ブック」 テストに出る重要用語をサクッと確認できる、小冊子です。はがせるノリで付けてあるので、取り外して使用できます。 赤シートが付いているのでテスト前の最後のチェックにとても役に立ち、直前の休み時間にも使えます。 テスト対策問題と予想問題で本番を想定 問題演習ページも、よく出るものにしぼっています。 最低限の量で、でもテストで絶対答えたいものは事前に確かめておけるため、 部活や習い事で時間がない!というときの心強い味方です。 また、PCやタブレットで取り組めるテスト「自動採点CBT」では、自動採点ですぐに結果分析が見られます。 解答が別冊だから採点しやすい 解答は巻末にのり付けされていて簡単に取り外せます。 取り外して使えるため、本冊と見比べながら答え合わせができるため、とても便利です。 また、別冊解答も2色刷りといって、カラーの部分もあり、見やすくなっています。 テスト対策にもつながる!家庭学習におすすめの問題集5選 テストで高得点をとりたいならば、テスト期間だけではなく、普段から授業をしっかり理解することも意識しましょう。 ここで、テスト対策にもつながる、日々の家庭学習におすすめの問題集を5点、紹介したいと思います。 1 授業の進度に合わせて学べる「中学教科書ワーク」【2025年度改訂】 おすすめポイントはこれ! 1)教科書別に作られているので、授業の進度に合わせて使えます。 2)全点オールカラーで、より見やすく、わかりやすい紙面になっており、やる気を引き出します。 3)3ステップで基礎から確実にレベルアップ!テスト対策にも最適です。 4)役立つ特典が満載で、しかもお手頃な価格で求められます。 ~特典~ PC・タブレットで取り組めるテスト「自動採点CBT」(全教科) 手軽に勉強できるWEBアプリ「Newどこでもワーク」(主要5教科) テスト直前に要点チェックができる小冊子「スピードチェック」(全教科)WEBでデジタル版も見られる! 切り取って使える学習カード「ポケットスタディ」(全教科) 聞き取り音声(国語) ポケットスタディ音声(社会) 定期テスト対策問題(数学) 音声配信・音声DL(英語) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 2 教科書の要点が丸わかり「中学教科書ガイド」【2025年度改訂】 おすすめポイントはこれ! 1)教科書の内容をもれなく・くわしく・わかりやすく解説!教科書の予習・復習に最適です。 2)教科書の問題について、考え方やヒント・解答がつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。 3)教科書の重要事項やテストに出そうな事項をくわしく解説!テスト対策まで万全です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 3 基礎から学べる「わからないをわかるにかえる」【2025年度改訂】 おすすめポイントはこれ! 1)大事なところが一目でわかる紙面。 2)親しみやすいイラストや書体でわかりやすく解説。 3)終了目標日までの学習計画を作成できるスケジュールアプリ付き。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 4 高校入試の基礎固めに最適「完全攻略」 おすすめポイントはこれ! 1)基礎から応用まで、スモールステップで実力アップ 2)学習内容がコンパクトに整理されたミニブックと赤シートつき!スマホやタブレットにも対応。 3)教科別のWEB付録も充実!(くわしくはこちらの記事をチェック!) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5 実力アップを目指すなら「ハイクラス徹底問題集」 おすすめポイントはこれ! 1)成績上位層向け、実力テストや高校入試等、「試験に強い実力」を身につけるための最高峰の問題集。 2)三段階構成で確実に実力アップ(徹底確認→実力完成→難関攻略+総合実力テスト)3)くわしい解答・解説で難問にも対応! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ ここまで、中学生のテスト対策はどうしたらいいのか、について、お話してきました。 まず、学校から配られた問題集をやる。 そうすると、ある程度の点数はとれます。 しかしそれだけでは十分ではない場合もあります。さらなる点数アップには、市販の問題集が役立ちます。 そして、その中でも、準拠版問題集は特に効率よくテスト対策ができます! ぜひ、ご自身の苦手分野を増強させられそうな問題集を探してみてください。

中学生の問題集も「電子化」が進んでいる!電子版を利用するメリットとは?

中学生のみなさん、 「問題集はかさばるし、重くて持ち運びが大変!」 「電車とかで勉強したいけど、取り出すのが面倒くさい!」 そんな風に思ったことはありませんか? そんなお悩みを解決するのは、学習参考書の電子版! 中学生の問題集も電子書籍化されており、みなさんがお持ちのスマートフォンやタブレットで学習ができるようになっています。 今回の記事では、問題集を電子版で使用するメリットや注意点、 さらには電子版がある中学生のおすすめ問題集4選をご紹介します! 中学生の問題集の電子化についてご興味がある方はぜひ参考にしてみてください。 <目次> 1.教科書だけでなく問題集も電子化が進んでいる 2.問題集を電子版で使用するメリット 3.問題集を電子版で使用する際の注意点 4.電子版の問題集を探すなら「文理の電子書籍」 6.まとめ <POINT> ●デジタル教科書の導入に伴い、問題集も電子化が進んでいる! ●電子版問題集を使用する際にはメリットと注意点を抑えて勉強しよう。 ●電子版問題集をうまく活用して効果的な勉強を! 教科書だけでなく問題集も電子化が進んでいる 前回の記事でご紹介した通り、文部科学省は全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する「GIGAスクール構想」を推し進めており、いまやほとんどの小・中・高校で1人1台の端末が整備されました。これにより、デジタル教科書を導入する環境が整い、文部科学省は2024年度から学習者用デジタル教科書の本格導入を目指すとしています。 デジタル教科書は、他のデジタル教材と組み合わせられるというデジタルの強みを活かし、中学生のみなさん一人ひとりに最適な学びを提供することが期待されます。 ※デジタル教科書について詳しく知りたい方は別記事で紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。 教科書のタブレット化で学習はどう変わる?デジタル教科書の概要やメリット そんなデジタル教科書をはじめとする電子書籍化の波に乗り、「問題集」も電子化が進んでいます!電子書籍版で利用可能な問題集がどんどん増えていて、みなさんがお持ちのスマートフォンやタブレットで、学習できるようになっているのです。 問題集を電子版で使用するメリット 多くの問題集が電子化され、実際に使ってみようと思っているけど、電子版問題集が自分の学習に合っているのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 そのような方に向けて、こちらでは問題集を電子版で使用するメリットをご紹介します。 かさばらないので持ち運びも可能 紙の問題集は量が多くなるとその分重さも増して、通学や外での勉強の際は持ち運ぶのがなかなか大変ですよね。 しかし、電子版問題集であれば複数の問題集もかさばらず手軽に持ち運ぶことができます! また、うっかり参考書を家に忘れてしまって勉強できない!といった事態をなくすこともできます。 購入の手間が減る 紙の問題集を購入するためには、本屋さんに行って購入したりインターネット通販を利用したりする必要があります。 一方、電子版問題集は、購入しようと思ったらその場で購入でき、すぐに学習に使うことができます! 自分が必要なタイミングですぐに使うことができるというのは電子版のメリットの一つです。 繰り返し使用できる 紙の問題集の本文や解答欄に、直接書き込んで使用する場合、その問題集を繰り返し使用することは難しくなります。 電子版問題集は、直接書き込むといった使い方はしません。そのため、一度書き込んで使えなくなってしまうということもなく、何度も繰り返し学習に使用することができます! 勉強が身近になる 寝る前に「あの英単語なんだっけ!思い出せない!けど布団からは出たくない!」というとき、ありませんか? スマートフォンやタブレットに電子版問題集を入れておけば、気になった時にすぐ内容を確認できます! また、紙の問題集から目当ての内容をさがす時間が省けることですぐに内容を確認でき、勉強に対するハードルが下がりやすくなります。勉強に対するハードルを下げて、ちょっとずつでも学習を積み重ねることが、定期テストや高校入試での大きな成果につながります! 問題集を電子版で使用する際の注意点 問題集を電子版で使用するメリットをご紹介してきましたが、実際に使用する際にはいくつか気を付けたい注意点があります。 こちらでご紹介する注意点を気を付ければ、快適に電子版問題を使用して学習することができるはずです! 充電が切れると使えない 図書館などの外出先で、端末の充電がなくなってしまうと、電子版問題集を使用して学習することができなくなってしまいます。 学習の途中で充電切れによって途切れるとムズムズしますよね。そうならないために、こまめなバッテリー管理をする必要があります。心配な方は、モバイルバッテリーを携帯するのも良いかもしれません。 故障時に備えておく スマートフォンやタブレットの端末は、地面への落下や水没などにより、故障することがあります。故障によって電子版問題集の使用ができなくなることも考えられます。 実際に故障してしまった時に備えて、データのバックアップや保証の確認をしておきましょう! 画面との距離が近くなりすぎないように使用する スマートフォンやタブレットの端末には、ブルーライトが多く含まれるLEDディスプレイの画面が使用されています。このブルーライトは目を疲れさせる原因の一つです。 端末の画面を近くで見続けてしますと、目が疲れるだけでなく、視力低下につながる可能性も考えられます。 正しい姿勢で、画面との距離が近くなりすぎないようにして勉強をすることが大切です。 また、目が疲れたと感じたら身体から休憩の合図です。目を休めてから勉強を再開することで、集中力を持続させることができます。目安として、1時間おきに10分ほどは目を休めてあげましょう。 電子版の問題集を探すなら「文理の電子書籍」 上記でご紹介した電子版があるおすすめの問題集は、こちらの「文理の電子書籍」ページで詳しくご覧になることができます。 それぞれの問題集の特徴を詳しく知り、 こちらのページ内の「文理の電子書籍をさがす」から実際の購入ページに移行してすぐに問題集を購入することができます。 自分に合った参考書を見つけて、デジタル学習を始めてみましょう! 文理の電子書籍はこちら! まとめ 今回の記事では、問題集を電子版で使用するメリットや注意点、 さらには電子版がある中学生のおすすめ問題集4選をご紹介しました。 電子版問題集には電子版問題集の良さがあり、紙の問題集には紙の問題集の良さがあります。 大切なのは、自分の勉強方法に合ったものを選ぶこと。場合によっては併用することも効果的です! デジタル教科書の導入により、今後中学生のみなさんの学習環境はさらに変化していきます。 電子版問題集をうまく活用すれば、能動的な学習効果や一人ひとりに最適な個別学習ができることなど、期待できることは多くあります。 電子版問題集を使う際のメリットデメリットを把握したうえで、電子版をうまく活用するようにしましょう!

日頃の意識で集中力UP! 正しい姿勢を保つコツとは

勉強を頑張っているとき、ついつい姿勢が悪くなってしまっていませんか? 姿勢が悪い状態だと、目・首・肩などが疲れやすくなり、集中力が切れる原因となります。 また、普段から肩こりに悩まされるのもつらいものですよね。 正しい姿勢を身につけて、効率よく元気に勉強できる身体を手に入れましょう! 正しい姿勢ってどういう状態? 頭の位置 自分の姿勢をチェックするために、まずは頭の位置を確認してみましょう。 壁に背を向けてかかとを壁につけ、リラックスして立ってみてください。 頭は壁につくでしょうか? 頭が壁につかず、前へ出ている場合、普段から背中が丸くなっている可能性があります。 試しに頭を壁へつけてみてください。 すごく頭が後ろにあるような感じがするかもしれませんが、そのくらいがまっすぐの姿勢です。 肩の向き 両手をだらんと下げ、リラックスして立ち、肘を少し曲げてみてください。 肘はどこを向きますか? 肩がしっかり開いていた場合、肘は後ろの方へ動きます。 肘が外向きに動いた人は、肩が内側に巻いているかもしれません。 肩を何度か大きく回して、肘が後ろを向く状態が作れたら、そこが良い肩の状態です。 いい姿勢を保つためには 先ほどの頭の位置・肩の向きを意識すると、結構きつい体勢に感じるのではないでしょうか。 いい姿勢を保つには、それなりに筋力も必要になるため、コツを知っただけですぐに手に入れることはできません。 普段から少しずつ、良い姿勢を意識をして過ごすことで改善していきましょう! 勉強中、正しい姿勢を保つ助けとなるポイントをいくつかご紹介します。 机とイスを使おう 寝っ転がって勉強すると、本との距離が近くなりがちになったり、明るさが不十分だったりして目が疲れてしまいます。 また、うつぶせの姿勢は腰と首を無理に曲げている状態のため、負担が大きいです。 床にパソコンを置いて作業するのも、あまりよくはないですね。 イスに正しく座ることで、からだへの負担を減らすことができます。 イスへの座り方 いすにはふかく腰かけましょう。 浅いと骨盤がうしろに倒れます。 すると、バランスをとるため、頭が前に出ます。 その結果、背中が丸まり、首も縮まってしまうのです。 骨盤をしっかり立てて、その上に背骨と頭が自然に乗るように意識しましょう。 クッションやぬいぐるみを使うのも手です。 イスに深く座っても骨盤を立てるのが難しい場合は、と腰の間にクッションをはさむといいかもしれません。 ※逆に、腰がそってしまわないように、クッションの大きさとはさむ位置に気を付けましょう。 また、ぬいぐるみをかかえることで、体が前にたおれてしまうのを予防できます。 イスの高さ 頭の位置を自然にするためには、イスと机の高さを適切にすることも大切です。 下を向きすぎる姿勢は、頭の重さを首の筋肉だけで支えることになり、首に大きな負担がかかります。 イスの高さを変えたり、机に台を置いて手元の位置を高くしたりして、下を向き過ぎなくても無理なく勉強できるように調整しましょう。 たまにきゅうけいする どんな姿勢であれ、長時間同じ姿勢のままでいると筋肉が固まってしまいます。 たまにいすから立ち上がり、腕や首を回したり、伸びをしたりして体をほぐしましょう。 「姿勢よく勉強すると逆に集中できない…」という人も、 まずはここ、こまめに体を動かすことから始めてみてください。 正しい姿勢はコツコツつくる! 先程も書いた通り、普段の姿勢を矯正することは一朝一夕でできることではありません。 思い立った時から改善することが大切です! この記事を読んだ今日からスタート!集中力まんたんで、新学期を迎えましょう!

【2025年度最新】中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介

「定期テストで高得点を取りたい」 「定期テストの勉強方法が知りたい」 そんなときはどうすればいいのでしょうか。 もちろん教科書のテスト範囲をしっかり読み返すことや、学校から渡されるワークや課題帳に取り組むのも大切です。 しかしその上でさらに高得点を狙うには・・・ 正しい定期テストの勉強方法を身に付けることが、高得点に繋がる一番の近道です。 そしてその勉強方法にぴったりの問題集があるのをご存知でしょうか? 今回は定期テストを完全攻略すべく、勉強方法やその問題集についてご説明致します! 目次 1. 中学生の定期テストは高校進学にも影響する 2. 中学生の定期テストで高得点を狙うには? 3. 定期テストに向けて勉強を始める時期は? 4. 教科別!定期テストの勉強のポイント 5. これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法 6.定期テスト対策に役立つ問題集の選び方 7.知識の定着を狙うなら「中学教科書ワーク」がおすすめ 8. 「定期テストの攻略本」でテスト範囲を集中的に学ぼう 9. まとめ POINT ・定期テストの結果は高校進学にも大きく影響。計画的に進めていくことが大切 ・教科ごとに必ず押さえなければならないポイントがある ・教科書に準拠した市販問題集は定期テスト対策の大きな味方 中学生の定期テストは高校進学にも影響する 学期末ごとに渡される通知表は内申点として高校入試に大きく影響します。 入試において内申点をどのくらい考慮するかは都道府県によって異なりますが、 それでも地域トップ校をはじめとする公立高校の多くや、私立の推薦においても一定以上の内申点が必要です。 その内申点に深く関係するのは、普段の課題提出や授業への取組・・・ そして、「定期テストの結果」であるのは言うまでもありません。 中学の定期テストで高得点を狙うには? 都道府県によっては、中1の1学期の内申点も高校入試に関わってくる地域もあります。 「定期テストをおろそかにしていたために内申点が足りず、進学したかった高校を受けられない・・・」 そんなことにならないように、早いうちから進学先を見据え、 高い目標を持って定期テスト対策に取り組んでいきましょう。 テスト勉強は計画を立てて進める 定期テストは中間テストだと2日間で5教科、期末テストだと3日間で9教科と、 短期間・同時並行で複数教科を勉強しなければなりません。 そのため、ただやみくもに勉強を進めていっても、必ずどこかで破綻してしまいます。 まず、何日前からやればいいのか、1日にどれくらいやるのか、スケジュールを考えましょう。 STEP1 教科ごとに必要な勉強時間を計算し、全体で何時間勉強するのかを出します。 いきなり時間で考えるのが難しければ、テスト範囲のページ数で考えてみてください。 1ページ分読んだり、問題集の対応する範囲に取り組むのに何分くらいかかるでしょうか。 STEP2 テスト勉強期間中、毎日どれくらい勉強時間がとれますか? 部活や習い事、睡眠時間を考えて出してみましょう。 STEP3 STEP1とSTEP2を合わせて、テスト実施日から逆算して考えましょう。 何日前から準備が必要でしょうか。 授業内容は復習し、問題集で理解を深める 計画を立てたら早速始めましょう。 まずは教科書の内容を復習し、理解した上で問題集に臨みます。 こうした取り組みには学校で渡されるワークが適しています。 まとめ部分をもう一度理解し、続く問題ページに進んでいきましょう。 まとめ部分をしっかりと理解していれば問題ページも難なく解くことが出来るでしょう。 間違った問題は解けるまでチャレンジする そして当たり前のことですが、間違った問題は解けるまで何度もチャレンジしましょう。 特に漢字や英単語、理科社会の一問一答や数学の計算問題は、自分が腑に落ちるまで解くことが大切です。 1周目でできなかったらしるしをつけて、2周目でもできなかったら別のしるしをつけて…… しるしをつけなくてよくなるまで、何周もしてみてください。 そうすることで本当に理解が出来、テスト本番でも結果を出せるはずです。 この手の問題は単純ですが必ず定期テストに出ます。 取りこぼしのないよう、しっかりと押さえておきたいところですね。 定期テストに向けて勉強を始める時期は? テスト対策に必要な時間を算出し、テスト実施日から逆算していくことで始める時期が計算されるわけですが、 実際にはテスト範囲を出されるのは2週間前がほとんどです。 2週間あれば十分・・・と思いがちですが、実際には 「部活が1週間前まである!」 「テスト範囲の授業がぎりぎりまで終わらない!」 「たくさん宿題が出た!」 と、2週間丸々テスト勉強にあてられるとは限りません。 2週間を一つの目安としつつ、自分の生活やペースに合わせて考えましょう。 また、日々の授業の中でも、テスト対策の準備をしておくことはできます。 ・テストに出そうなところは赤シートで消えるオレンジのペンでノートをとっておく ・宿題として出されるワークにはまじめに取り組む などの積み重ねをしておくことが、テスト期間を駆け抜けるための重要な助走になるのです。 教科別 定期テストの勉強のポイント ここからは教科別での定期テストの勉強ポイントを紹介します。 まずは教科書内容の理解が一番大切なことは変わりありません! その中でも教科ごとにおいてどこが重要なのかを説明していきます。 「英語」は単語の暗記と文章の理解が必要 まず、英単語は覚えれば点を取れる部分なので、確実に覚えましょう。 たくさん書く・赤シートで覚える・単語カードを作る・声に出す、など、やり方は色々あります。 自分に合った方法を探してみてください。発音記号について問われることもあるため、綴りだけでなく発音もチェックしましょう。 英単語はここで覚えたことが、高校、そして大学入試の基礎にもなってきます。今のうちに、コツコツ積み重ねておきましょう。 また、教科書で扱った文章はしっかり理解しておくことが大切です。 なぜその和訳になるのか、自分の言葉で説明できるでしょうか。 今回のテスト範囲でメインとなる文法が使われているのは、文章のどこでしょうか。 そのうえで、フレーズなどを体で覚えるために、何度か音読をしておくといいでしょう。 「数学」は公式の理解と計算力が重要 中学の数学は公式ありきでもあります。公式が理解していないと解けない問題がテストでは数多く出てきます。 「でも、公式が覚えられない・・・」 そういう場合は、とにかく数をこなすしかありません。 数学では、問題集を何周も繰り返すことが高得点への近道です。 何度も繰り返すことで、「こういう問題のときは、この公式を使う」というパターンを覚えることができます。 また、公式をたくさん使う(=書く)ことで、体で覚えられます。 それでも、忘れてしまうことはあるかもしれませんよね。その対策におすすめなのが、「公式の成り立ち」を理解することです。 教科書を見ると、その公式がなぜ成り立つのかが書いてあるはずです。これを頭に入れておくと、問題を解く手助けになるかもしれません。 公式と同時に、必要なのは計算力。これも数をこなせば自然と身についていきます。 「途中式を省略せずに書く」のも、計算ミスをなくすポイントになるので、ケアレスミスが多い人は意識してみてください。 「国語」は文章や語彙の暗記と授業の復習が重要 国語で確実に点数をとるポイントとしては、漢字や古文単語などです。 また、授業で扱った文章が穴埋め形式で出されることも多いため、扱った文章を音読しておくことも役に立ちます。 古文は特に慣れない言い回しが多いため、何度も声に出してなじんでおきましょう。 国語では、先生の言葉や取り組んだプリントなど、授業中の情報がより大切になります。 授業の中でしっかりメモを取るのはもちろん、テスト期間中にもノートをよく見返しておくようにしましょう。 解釈についてわからない部分があれば自分で考えたり、先生に聞いたり、ネットで調べたりして整理しておくと、 自分の考えを書くような長めの記述問題にも対応できます。 「社会」は基礎用語の理解と問題演習が重要 社会では、用語を漢字で書けるようにしておくことがまず大切ですが、ただ単に字面を覚えただけでは、対応できません。 その用語の意味まで、しっかり理解しておくことが大切です。 また、選択問題や並べ替え・記述などさまざまな解答形式があり、資料も写真・イラスト・地図・仕組み図・グラフなど多岐にわたります。 教科書の資料を見ておくのはもちろんのこと、問題演習にしっかり取り組み、「その資料が何を示すものなのか」もおさえておきましょう。 「理科」は暗記の工夫とジャンルごとの対策が重要 理科も社会と同じく覚える用語が多い教科ですが、用語とその説明だけを文字で覚えるのはなかなか大変です。 植物の名称は写真と一緒に、実験器具の名称は図と一緒に覚えるなどすると、 イメージをつかみやすく、テストでも役に立ちやすくなります。 また、「物理」「化学」「生物」「地学」で、使う資料の種類や問題の解き方に個性が出てきます。 用語の暗記だけでは対応できないジャンルもあるため、それぞれのジャンルの問題演習にしっかり取り組みましょう。 これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法 一番避けたいのは一夜漬けです。 前日の睡眠時間が短いと、テストの時間中に十分に頭が働かない恐れがあります。 また、長期的な知識の定着がしにくく、テストが終わったらすぐに忘れてしまうなんてことも・・・ 高校入試対策を始めたときに、「じっくり覚えておけばよかった」と思うかもしれません。 また、答えだけを覚えるのも危険です。 ど忘れをすることもありますし、課題のワークと同じ問題でも、選択肢を入れ替えられていたりするかもしれません。 答えではなく、考え方を身に付けるようにしましょう。 定期テスト対策に役立つ問題集の選び方 それでは定期テスト対策において、いったいどんな問題集を選べばいいのでしょうか。 学校で渡されるワークは教科書に沿った内容ですので「学校のワーク=一番の定期テスト対策」ではあります。 しかし得点力UPのためには、違う問題集にも取り組んでおくこともおすすめです。 本当に定着したかを確認でき、色々な記述問題を経験しておくこともできます。 学校で渡されるような、「教科書に沿った」問題集を書店でも買うことができます。それが「教科書準拠問題集」です。 文理からは2系統の教科書準拠問題集、「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」が発売されています。 教科書準拠の問題集を探すなら 知識の定着を狙うなら中学教科書ワークがおすすめ 【2025年度改訂】 中学教科書ワークは、全点オールカラーの教科書準拠問題集です。 教科書は教科ごとに複数の教科書会社が発行しており、そして教科書の採択は区市町村単位で異なりますが、 文理の中学教科書ワークは、ほぼ全ての教科書会社分を発行しているので、 日本全国どこにお住まいでも、教科書に準拠した中学教科書ワークをお求めいただけけます。 ※一部地域によって異なる場合があります。 教科書の内容を基礎から学べる 中学教科書ワークは、「確認のワーク」で要点確認をし、「定着のワーク」で力をつけて、「実力判定テスト」で実力を試す3ステップの構成になっています。 教科書内容の理解・定着・問題演習を1冊で行えるため、日々の予習・復習用教材としてもおすすめです。 学んだ知識をテスト形式で確認 定期テスト期間は「定着のワーク」「実力判定テスト」中心に取り組みつつ、「定期テスト対策得点アップ予想問題」を解いてみましょう。 間違ったところは解きなおし、そして単元ページに戻り弱点補強をすることで、自信を持ってテスト当日に臨むことが出来ます。 さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「定期テストの攻略本」と同一コンテンツになります。) 暗記に役立つ特典付き 中学教科書ワークは特典が盛りだくさん! テスト直前に使える公式や単語、用語を確認出来る小冊子「スピードチェック」と、カード形式で学習事項の確認や暗記ができる「ポケットスタディ」が全教科に付属しています。 また、主要5教科には、ひとつのアプリに全学年・全教科のコンテンツを収録した、WEBアプリ「NEWどこでもワーク」も付属しており、いつでもどこでも手軽に勉強できます。 こうした暗記グッズを自分で作る時間を短縮できるのも、市販の問題集を購入するメリットのひとつですね。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本でテスト範囲を集中的に学ぼう 文理で発行するもうひとつの教科書準拠版問題集が、定期テストの攻略本です。 中学教科書ワークが年間を通して使用できるのに対して、定期テストの攻略本はテスト前に短時間で取り組むことに特化しているのが特徴です。 そのため、日々の学習は中学教科書ワークで、テスト直前は定期テストの攻略本と使い分けてもいいかもしれません。 教科書の要点を短期間で復習できる 要点のまとめページは重要事項に絞り、教科書の重要なポイントをもれなく無駄なく抑えられるようになっています。 また、重要語句は赤シートで消せるようになっており、要点を確認するだけではなく暗記用冊子としても活用できます。 テスト対策&予想問題が充実 テスト対策問題と予想問題のページも、日本全国の定期テストを集めて分析した、 「実際のテストによく出る、絶対におさえておきたい問題」に絞った内容になっています。 そのため、時間がない中でも、効率的な問題演習が可能です。 解答は取り外しができる別冊形式。 詳細な解説内にある「ポイント」や「ミス注意」といったおまけコーナーは、テスト直前でより効果を発揮します。 さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「中学教科書ワーク」と同一コンテンツになります。) テスト対策に特化した付録品 登校してすぐの教室で、テスト当日の休み時間に廊下で、テスト前夜の布団の中で・・・ 場所を選ばず使える「5分間攻略ブック」は、本当にテスト直前の大きな味方! 最後にチェックをし、自信を持ってテストに臨むことが出来ます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 定期テストは中学校生活における大切なイベントのひとつです。 定期テストの取り組み方によって、高校・大学進学にも大きく影響することといっても過言ではないでしょう。 文理では定期テストにがんばって取り組む、全国の中学生を応援しています! 文理の教科書準拠問題集で、みなさんがその先にある夢を叶えることを心より願っております!

英語の例文に合わせたうまいイラストを考えてみました。

突然ですが みなさん、こちらの「わからないをわかるにかえる中1英語」の28ページを見て、 どのような感想をおもちになるでしょうか。 私は、「うまいなーー!!!」と思いました。 どこがかというと、このイラストです。 「これは本ですか?」という例文に対応する挿し絵なんですが…… シンプルすぎて、こんなのどこで使うんだ?と思ってしまうような例文なのに、このイラストを見ると、「パッと見で本とわからないような形状のものを見て、思わず聞いてしまった」 という背景が分かり、「これは本ですか?」がとても自然に聞こえますよね。 さらに、同じページの下側のイラストもご覧ください。 「これは何ですか?」「それはカメラです。」 という例文に対する挿し絵です。 カメラなんて聞かなくても見ればわかるじゃん!という疑問を 見事に解消するイラストになっています。 私もやってみたい! 私も、例文から気の利いたイラストを考えてみたい! ということで、いくつか挑戦してみました。 レベル1 あなたはメアリーです。 これは、割とすぐに思いつきました! どうでしょうか? 飼い猫に、メアリーと名前を付けてあげる女の子です。 メアリーを人間として考える場合は、 〇生まれた赤ちゃんに、メアリーと名付ける。 〇目が覚めたら記憶喪失になっていた人に名前を教えてあげる。 なども考えられますね。 レベル2 それはたまごです。 これは、思いついたものの絵にするのが難しかったです。 わかりにくいのでカラーにしました! 伝わるでしょうか。キャラ弁です。 キャラ弁の、髪の毛の部分は何を使って再現したの??という やり取りをイメージしてみました。 レベル3 あなたはペンを使いません。 これが一番、難しかったです。 ペンを使わない、ということは、筆とかを使うのか… でも、第三者に「あなたはペンを使いません」だけを言われるシチュエーションって…… というわけで、なんらかの事情で有名な小説家に変装することになった人が マネージャーからその人の癖などをレクチャーしている図にしてみました。 「あなた(が、変装する先生)はペンを使いません。」 だから、サインするときにも筆を使いますよ、と教えているシーンです。 結論:難しい! いくつか自分で考えてみましたが、こじつけっぽくなってしまった部分もあり とても難しかったです! 「わからないをわかるにかえる英語」には、他にも背景を感じられる 楽しいイラストがたっぷり入っています! ほかの英語の問題集も、そういう視点で眺めてみると楽しいかもしれませんね。 みなさんも、挑戦してみてください!

定期テスト対策記事まとめました

「なるほど!Bunri-LOG」では、 定期テスト対策に関する記事もいろいろと更新してきました。 今日は、それらを一挙紹介します! まだ読んでいない記事があったら、ぜひ読んでみてください! ふだんからできるテスト対策 定期テスト直前の勉強はもちろん大切です。 しかし、ふだんから少しテストを意識しているだけで、 テスト対策がだいぶ楽になります。 そんな、ふだんからのテスト対策に関する記事を紹介します。 【その1】 テスト対策ノートをつくろう! テスト前に授業ノートを使って要点を整理する方法についての記事です。 授業中に、あとから要点整理をしやすいノートをつくるコツも紹介しています! テスト前の2週間 テスト期間、何をどうすればいいのかわからない! そんな人におすすめな連載があります。 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? テスト範囲が配られてから、どのように対策をすればいいのか? その一例をくわしく紹介しています! 5回にわかれているので、気になる回から読んでみてください! ↓ 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること 第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる! 第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤ートで覚える! 第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 おまけ 「テスト勉強、頑張るコツはないの?」問題について 勉強のコツいろいろ やり方を決めて、いざテスト勉強! 勉強をするときの細かいコツについて、3記事ご紹介します! 【その1】 新入社員に聞いた! 勉強に集中できないときの原因&対処法3選 2022年春に更新した記事です。 テスト勉強の大敵は、「集中できないこと」。 文理に入社したばかりの社員に、集中切れへの対処法を教えてもらいました。 「問題が難しくてわからない」「周囲の人や騒音が気になる」「ついスマホを見てしまう」 そんなときありませんか? 【その2】 青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法 色にはいろいろな効果がある! ノートの色や文具の色に上手に取り入れると、勉強の効率がUPするかもしれません。 【その3】楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ テスト前は覚えないといけないこともたくさん! 赤シート・単語カード以外にも、暗記方法はいくつかあります。 自分に合う方法を探してみてください! 何を覚えるか?によって、合う方法も変わってくるかも? テストを受けている間のコツ 【中間テスト後に読もう】定期テストの反省と活かし方 ~ケアレスミスをなくせ!編~ テストのあとに後悔するポイントといえば、ケアレスミス……ケアレスミスを防ぐためのコツ、それはずばり、「見直し」です。 テストがんばろう! 期末テストも近づいてきていますが、 前のテストがうまくいかなかった人は、 今回の記事などを参考にしながら、何かひとつでも前とやり方を変えてみてください! 少しずつ自分なりのテスト対策を確立していきましょう! これからも、勉強に役立つ情報をお届けしていきます!

芸術の秋! 日本の伝統色クイズ

冷え込む日も増え、いよいよ秋本番ですね。 先週の記事では、スポーツの秋を取り上げましたが…… 秋といえば、”芸術の秋”でもあります! ということで、今日は「日本の伝統色」クイズをお届けします! クイズスタート! ※各色のカラーコードは和色大辞典を参照しています。 第1問 山吹色(やまぶきいろ) さあ、どんな色でしょうか? 頭の中に、思い浮かべてみてください…… ▼答えをみる 答え これは色鉛筆などでも見るかもしれませんね! 山吹の花が由来になっています。 ▼次の問題へ 第2問 藤色(ふじいろ) これも、聞いたことがあるという人が多いのではないでしょうか。 有名な漫画でも、出てきましたね…… ▼答えをみる 答え このような色でした! 藤の花の色です。 よく、公園のベンチの上などに藤の花のカーテンがありますね。 ▼次の問題へ 第3問 茜色(あかねいろ) これはどうでしょうか。 空の様子を表すときに、よく使われる言葉です。 ▼答えをみる 答え きれいな赤い色でした。 夕暮れ時を、茜色の空、と言ったりしますね。 もともとは、赤根(あかね)という植物の根で布を染めたときの色から来ています。 ▼次の問題へ 第4問 鶯色(うぐいすいろ) ウグイスは鳥の名前ですね! 鳴き声は皆さんわかると思います。 さて、どんな色の鳥なのか、知っていますか? ▼答えをみる 答え このような色になります。 ウグイスの姿は次の通り。かわいいですね。 ▼次の問題へ 第5問 鳶色(とびいろ) 鳶も鳥の名前で、とんびともいいます。 タカの仲間です。 ▼答えをみる 答え 赤みがかった茶色でした。 ちなみに、鳶はこういう鳥です。 ▼次の問題へ 第6問 萌黄(もえぎ) ”黄”という字が入っていますが、果たして……? ▼答えをみる 答え 黄色…ではなく、黄緑ですね! 芽が出ることを、「萌える」といいます。 春に、木々が萌えだすような、そんな黄緑色のことです。 萌木と書くこともあります。 ▼次の問題へ 第7問 浅葱色(あさぎいろ) 葱は、「ねぎ」とも読みます。 ▼答えをみる 答え 葱(ねぎ)の葉を薄めたような色であることから、 このように呼ばれるようになりました。 ちなみに、新選組の羽織の色としても有名です。 ▼次の問題へ 第8問 鈍色(にびいろ) 鈍い、と聞くと、どんなイメージでしょうか…… ▼答えをみる 答え 鈍色の語源は、「さびて切れ味の落ちた刃物の色」です。 今でいうと、濃い灰色や、ねずみ色にあたります。 ▼次の問題へ 第9問 琥珀色(こはくいろ) 琥珀は、宝石の一種です。 ▼答えをみる 答え 琥珀は宝石の一種であり、樹脂が化石となったもの。 はちみつのような色をしています。 ▼次の問題へ 第10問 瑠璃色(るりいろ) 最終問題です! 瑠璃も、宝石のひとつ。ラピスラズリの和名です。 ▼答えをみる 答え とてもきれいな青ですね! この色は、歴史の教科書にも登場します。 奈良時代、正倉院に収蔵された品の中に、「瑠璃杯」という 青いグラスがあったことを覚えていますか? ▼おわりに おわりに 今日は10種類の色を紹介しましたが、 日本の伝統色はもっともっと、たくさんの種類があります。 植物の名前や動物の名前などの自然や、 生活で目にするものに由来した名前が多いため、 調べてみると面白いかもしれません!

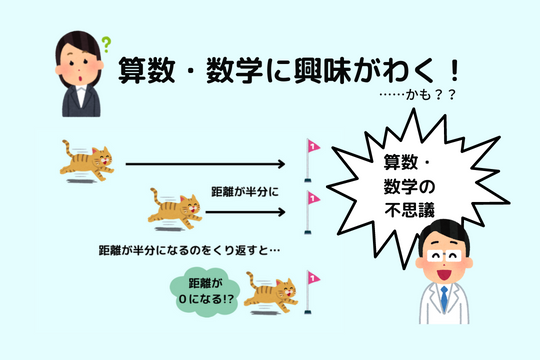

算数・数学の不思議

こんにちは! 突然ですが……みなさん、算数・数学は好きですか? 「池のまわりを反対方向に回りがち」「妹の忘れ物に気づいた兄が同じ道を追いかけがち」など、 算数・数学の問題には楽しいツッコミどころがたくさんありますが、 「わかっていて解いたのに計算ミスで減点」「図形の問題に苦手意識があっていつも手が出ない」など、 好きではない方も多い教科ではないでしょうか。 かく言う私も、今でこそ算数・数学の仕事に携わっていますが、小学生時代は算数が好きではありませんでした。 しかし中学生の時、父からこんな話を聞いて、算数・数学の不思議に目覚めました。 半分が半分になって……をくり返すのに、なぜ0になる? 例えば、ゴールと猫との間が最初16mだったとします。 猫が進むと、ゴールまでの距離がどんどん縮んでいきますよね? 半分進むと残り8m、その残りをさらに半分進むと残り4m、同じようにまた半分進むと残り2m、…… 16÷2=8、8÷2=4、4÷2=2、……★ ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、 「●÷2=0」となるのは●=0のときなのに、この★の式を同じように続けていっても、0にはならないのです。 なのに、猫はゴールに到着します。 不思議だと思いませんか? 私はこの話を聞いて数学への興味が高まり、理数科への進学を決めました。 同じ数字をくりかえす? 算数・数学についての興味深い話を、算数・数学の学参編集担当にも聞いてみました! そのなかから2つ紹介しますね。 電卓を用意して、「1÷7=」を入力してみてください。(もちろん、筆算でもOK) 1÷7=0.142857142…… 「142857」という数字の並びが、くり返し現れてきます。 続いて、2÷7、3÷7……、6÷7も、同じように計算して、並べて書いてみてください。 よく数字を見てみると、どの計算結果にも、「142857」の数字の並びが現れています! 9の倍数でかけると…… ふたたび電卓を用意して、「12345679」に「9の倍数」をかけてみてください。 「12345679」なので、「8」は入りませんよ。 かけ算の結果に、同じ数字が並びましたね。 同じように、「×45、×54、×63、×72、×81」も計算してみてください。 どうしてこんな計算結果になるのでしょうか? 「×9」の計算をしてみると、そのからくりが少し理解できます。 まとめ いかがでしたか? 今回は3つの不思議を簡単にご紹介しましたが、算数・数学の不思議はまだまだたくさんあります! ぜひ、算数・数学の先生に聞いてみたり、本を読んだり、Web検索をしてみたりしてみてくださいね。

楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ

突然ですが、みなさん、暗記は得意ですか? テストでは、どうしても「覚えるしかない」ってことがありますよね。 でも、やみくもに覚えるのってちょっと苦痛だったりしませんか? そこで今日は楽しく暗記できるいくつかの方法をお伝えします。 まずは王道! 赤シート/暗記カード/暗記ポスター 暗記するのに、おそらく誰もが試したことがあるであろう、赤シート。 ノートに赤字で文字を書いたり、教科書に濃い緑のマーカーを引いたりして、それを透明の赤いシートで隠して覚える方法です。 つづいて、こちらも定番の暗記カード。 英単語と意味を表裏に書いて覚えたり、一問一答タイプの用語を覚えたりするのに使われます。 これもよくある、暗記ポスター。 トイレなどにポスターをはっておいて、ちょっとした時間に覚えるのに便利です。 これらの暗記アイテムは自分で作ることもできますし、学習教材の付録でついていることもありますね。 文理の教材の付録にも、いろいろついていますよ。 覚えるべきことが厳選されており、覚えやすくまとまっているので、どの付録もおすすめです。 ▲「中学教科書ワーク」付録のスピードチェック&赤シート ▲「中学教科書ワーク」付録のカード ▲「小学教科書ワーク」付録の折込ポスター 最近はアプリも便利 最近は、アプリを使って覚える人も増えてきています。 スキマ時間にどこでも学習できるのがメリットです。 高機能なアプリでは、苦手なところを何度も出題してくれたり、学習管理をしてくれるものもありますね。 ▲「中学教科書ワーク」付録の「Newどこでもワーク」アプリ あなどれない! 語呂合わせ 語呂合わせも暗記法の定番ですよね。 「え…、ダジャレじゃん…」と思うようなことが、案外記憶に残ってテストで1点、2点多く得点できたりするので、あなどれません。 誰が作ったのか知りませんが、「なんと素晴らしい平城京(=710年遷都)」「鳴くようぐいす平安京(=794年遷都)」などは、語呂が良くて、何年たっても忘れません。 ちなみに、こちらも名作だった「いい国つくろう鎌倉幕府」。 保護者のみなさんは、ほぼこの語呂合わせで、「1192年、鎌倉幕府成立」と覚えているのではないでしょうか? しかし、現在では、鎌倉幕府は段階的に成立していたと考えられており、1129年に源頼朝が征夷大将軍になったことで、幕府の組織形態が名実ともに完成したという説が優勢になっています。 覚えやすい語呂合わせも、ときにはアップデートが必要ですね。 ▲「中学教科書ワーク 社会 歴史」の付録カードより 呪文も有効! 語呂合わせと似ていますが、呪文のように唱えて覚える方法もあります。 有名なのは、中学校で習う元素記号の暗記法。 「水平リーベー ぼくのふね」ってやつですね。 ところで、「水平リーベー ぼくのふね」のあとは、どうやって覚えましたか? そのあとは、「七曲がり シップス クラークか」とか「名前がある シップス クラークか」とか、バリエーションがあるようです。 「波がある シップス クラークか」でもよさそうですね。 もうひとつ呪文のご紹介です。 高校生向けですが、古文の終止形接続の助動詞を覚える方法です。 筆者の高校ではコギャル風に(もはや死語?!)、つぎのように唱えるように習いました。 「べし らむって~ めり らしいよ~ まじ なり?!」 これだけだと意味不明な呪文ですが、なんだか強烈に記憶に残っています。 替え歌で覚えよう! メロディーに乗せて覚えるのも、覚えやすいです。 またまた高校の古文ネタですが、動揺「ももたろう」のメロディーに乗せて替え歌で、 未然形接続の助動詞と、連用形接続の助動詞が覚えられますよ。 自分に合った暗記方法を見つけよう! 今日はいくつかの暗記方法をご紹介しました。 ほかにも、書いて覚える、声に出して覚える、ストーリーで覚える、イメージで覚えるなど、いろいろな覚え方があります。 いろいろ試して、自分に合ったものを取り入れてみてください。

青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法

今日は色についてのお話を…… 色は、人間の心に色々な影響を与えます。 色が持つ効果を知っていると、 勉強するときにも、使えるかもしれません。 さて! 文理では、教科ごとに大体のイメージカラーがあります! 国語=赤 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ 英語=紫 これらの色について、色のもつ効果を見ていきましょう! 国語 赤 赤は情熱の色! やる気を高めてくれます。 KOKUYOMAGAZINEの記事でも、「国語は赤・ピンク系」という回答が多くなっていますが、 これは5教科を並べるときに、一番初めに来ることが多いからなのでしょうか? 勉強するときには…… 【乱用に注意!】 赤は精神を興奮させ、集中を妨げる可能性もあります。 ただでさえ丸付けでも使う色。 ノートまとめでも赤を使いすぎてしまうと、集中しづらい紙面になってしまいます。 間違えやすいポイントなど、ここぞ!というときに使うのがおすすめです。 算数・数学 青 青は、冷静な気持ちになれる色。 集中力を高めてくれます! 数学にはぴったりですね。 勉強するときには…… 心を落ち着かせてくれる青を、ノートに取り入れてみましょう! 具体的には、メモや補足など、ノートの中で占める面積が大きく、 かつ大事なポイントを青にしてみるのはどうでしょうか。 理科 緑 緑は、リラックスさせる色です。 目に優しいことでも有名ですよね。 理科は、紙面にも植物や星空などの自然が登場するので、 よりリラックス効果が高そうです! 勉強するときには…… 休憩するときに、観葉植物などの緑を眺めると、 心がリラックスし、メリハリがついて集中しやすくなるかもしれません! ちなみに文理のロゴも、緑が基本になっています。 社会 オレンジ オレンジは、明るい・楽しい気分にさせてくれる色です! 食欲増進効果もあるそうです…… 地理では、食べ物もたくさん登場する社会科、思わずお腹が空いてしまうかも? 勉強するときには…… 暗記したい部分を赤シートで消して勉強したいときには、 オレンジペンで書くのが消えやすくておすすめです。 ただし、赤と同様、使いすぎると集中しづらくなってしまうので、 暗記部分に限定して使うようにしましょう。 モチベーションが上がらないときに前向きな気持ちになれるように、 文具や机の上の雑貨に取り入れておくのもいいですね! ちなみに、オレンジジュースはビタミンCが豊富で、疲労回復に効果があります! 英語 紫 紫は、ミステリアスで上品な色ですね。 聖徳太子が定めた「冠位十二階」でも、最高位は紫でした! 心身のバランスを整えたり、感性を豊かにする効果があるとか。 英語は紙面を見ても、おしゃれな感じがします! 勉強するときには…… 部屋のカーテンや、ベッドのシーツを紫にしてみると、 勉強で使れた心身のバランスがとれて、リラックスできるかもしれません。 みなさんはどの色が好きですか? 今日紹介した色以外にも、勉強にうまく使えそうな特性を持つ色があります。 たとえば黄色は注意を引きやすい・茶色も落ち着いた気持ちにしてくれる、など…… 上手に色を取り入れて、効率的に勉強しましょう!

偉人ことわざクイズ この人だーれだ?

みんながよく知っていることわざの中には、歴史上の偉人にまつわるものがあります。 今日はその中から、いくつかをクイズ形式でお届けします。 「判官びいき」の「判官」って誰のこと? ついつい、弱いものや負けているものに同情して、味方したくなることがありますよね。 そんな気持ちのことを「判官(ほうがん/はんがん)びいき」といいます。 ところで、この「判官」は歴事上の有名な人物を指すのですが、誰のことだがわかりますか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ヒントは、壇ノ浦で平氏を滅ぼしたあの人です。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ そう、判官とは、鎌倉幕府を開いた源頼朝の弟である、源義経のことです。 義経は平家を滅ぼした後、頼朝と対立し、奥州の平泉に追われて、そこで討たれてしまいます。 しかし義経の人気は後世の文学や芸能にまでおよび、多くの人が兄にうとまれた弟に同情しました。 この義経が、「判官」という役職についていたことから、「判官びいき」ということわざが生まれました。 「弁慶の泣き所」と同じ意味の英語のことわざは? 義経つながりで、もう一問。 「弁慶の泣き所」の「弁慶」とは誰でしょう? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ これは、そのままですね。義経の家来だった、武蔵坊弁慶のことです。 「弁慶の泣き所」は「強い者の弱点」の意味で、弁慶ほど強いものでも泣くほど痛がる急所=向こう脛(ずね)のことを指すこともあります。 では、同じ意味の英語のことわざを知っていますか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 答えは”Achilles’ heel”(Achilles heel)で「アキレスのかかと」(アキレス腱)です。 アキレウス(アキレス)はギリシャ神話に登場する英雄で、トロイア戦争で大活躍しましたが、敵にかかとを射られて命を落としました。 日本語でも英語でも、強者の弱点がどちらも足にあるというのが面白いですね。 「弘法にも筆の誤り」の「弘法」って誰のこと? 「弘法にも筆の誤り」とは、「その道に長けた人でも、失敗することはある」という意味で、 「猿も木から落ちる」と同じ意味のことわざです。 弘法大師は、三筆の一人に数えられる大変優れた書道家でした。 三筆とは、平安時代初期の優れた3人の書道家のことで、弘法大師、嵯峨天皇(さがてんのう)、橘逸勢(たちばなのはやなり)の3人を指します。 それだけの書の名人である弘法でも、書き損じることがあることにたとえて、このことわざが生まれました。 ところでこの弘法大師には、書道家以外に、もうひとつよく知られた顔があります。 さて、この弘法大師の別名、みなさんはわかりますか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ヒントは、平安初期に真言宗を開いたお坊さんです。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ そう、空海です。 空海は唐に留学し密教を学んで、帰国後に高野山に金剛峯寺(こんごうふじ)を立て、真言宗を開きました。 ちなみに、空海こと弘法大師には、もうひとつ有名なことわざがあります。 「弘法筆を択(えら)ばず」 「その道の名人や達人は、道具の良し悪しをとやかく言わず、どんな道具でも上手に使いこなす」という意味です。 「弘法にも筆の誤り」と「弘法筆を択ばず」、2つもことわざになった空海はよほど字が上手だったんですね。 まとめ 他にもことわざの中には歴史上の偉人のエピソードにちなんだものがあります。 調べてみると面白いですよ。

新米うんまい! お米の名前の由来

新米がおいしい季節がやってきました! 新米って? 新米は、収穫された直後のお米です。 農林水産省のホームページでは、 1.原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器に入れられ、若しくは包装された玄米2.原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器に入れられ、若しくは包装された精米 と紹介されています。 お米は一般的には9月~10月に収穫されますから、 ちょうどいまくらいの時期から、2023年の年明けまで、新米がお店に並ぶことになります。 米の品種の名前 ところでお米の品種って個性的な名前ですよね。 「コシヒカリ」や「あきたこまち」など…… どういう由来があるのか、気になったので、調べてみました。 コシヒカリ 新潟県を中心に作られているお米です。 このあたりの地域はむかし、「越(こし)の国」と呼ばれており、 「越の国に光り輝く」品種になるようにとの願いから、 「コシヒカリ」と名付けられました。 (参考:新潟県HP「お米の質問箱4」) ひとめぼれ 宮城県を中心に作られているお米です。 そのおいしさに、"ひとめぼれ"してしまうことが由来で、 愛されるお米になるように、との願いも込められています。 (参考:みやぎのお米HP「みやぎから。お米の新提案!」) あきたこまち 秋田県を中心に作られているお米です。 秋田県湯沢市に生まれたとされる、「小野小町」にちなんでいます。 小野小町は平安時代の歌人で、とても美しい女性だったといわれています。 あきたで生育した美味しいお米として末永く愛されるように、との願いから、 「あきたこまち」と名付けられました。 (参考:全農秋田県本部HP「あきたの農畜産物」) つや姫 山形県を中心に作られているお米です。 炊きあがりのつやと輝きのすばらしさをよく表し、 女性の好感度も高いことからこの名前に決まりました。 「姫」には、10年かけて大切に育ててきたという思いがこもっています。 (参考:JAグループHP「とれたて大百科」、つや姫10周年記念サイト「つや姫憲章」) ゆめぴりか 北海道で作られているお米です。 「ピリカ」とは、アイヌ語で「美しい」という意味を持つ言葉です。 「夢」と「ピリカ」をかけあわせ、北海道米の夢をになうお米になってほしいという 願いが込められています。 (参考:道総研農業研究本部HP「回答:品種名の由来」) お米がよくとれる場所 お米を育てるためには、 〇広くて平らな土地があること 〇水が豊富にあること 〇夏によく太陽が照っていること 〇夏の昼夜の温度差が高いこと が条件としてあげられます。 米の収穫量が多い都道府県BEST5を見てみると、 となっています。 (資料:農林水産省「作物統計調査」令和4年2月28日公開) どれも、さきほど紹介した品種がとれる地域ですね! 地図を眺めてみると、それぞれ平野があり、川の近くに位置していることがわかります。 しかし、たとえば北海道は昔から「米どころ」だったわけではありません。 寒冷な土地でも美味しくできるように、お米の品種改良を重ねた結果、 「ゆめぴりか」などの品種が生まれたのです。 どうやって作られているか、想像しながら食べてみよう! 普段食べている米や野菜などの農産物は、自動的にぽこぽこ生み出されているわけではなく、 農家の人たちが、自然とうまく付き合いながら、作っているものです。 新米を食べるときにも、そういう背景を考えながら食べると、 よりおいしく感じられるかもしれません! ★今日食べたお米はどの地域でとれたのか? ★その地域の地形や気候は? ★品種の名前の由来は? 気になったことを調べてみると、社会科の農業の単元にもつながってきますよ。

部活引退……そのあとは?? 受験への切りかえ方

部活を引退して、さあ受験勉強!と言われても なかなか切りかえられず、空いた時間もなんとなく過ごしている…… 今日の記事は、そんな皆さんにお届けします。 部活と受験は似ている 部活を思い出してみてください。 力が大きくのびるのはどういうときでしょう。 それは、 ではないでしょうか。 ゴールが決まっていて、そこでどういう姿でありたいかがあると、 今の自分に何が足りないのか、何をしないといけないのかがわかりますよね。 あとは、そこを自分に厳しく改善していくわけです。 高校受験も、やることはそんなに大きくは変わりません。 そういう見方で、考えてみましょう! 志望校を決めよう さて、まずは、どの大会に出るかを決めます。 まだ志望校を決めていない人は、本やHPで行きたい高校を探してみましょう! ★どんな制服か? ★部活は何があるか? ★プールはあるか? ★最寄り駅はどこか? などを見ていき、高校生活へのイメージを膨らませてください。 理想の高校生活や偏差値を重ね合わせて考えていくと、 行きたい高校が絞れてくるはずです! なんとなくしぼれてきたら文化祭や学校説明会にも足を運んで、 がんばりたい!と思える高校を見つけましょう。 受験までのスケジュールを出してみよう 大会が決まったら、その大会がいつなのかが気になりますよね。 志望校が決まると入試の日がわかります! そうしたら、それまでの間にどれだけ勉強時間がとれるのか、確認しましょう。 ▼普段の生活で、勉強に回せる時間はどれくらいある?? ▼勉強に使える日数はどれくらいある?? 定期テストもあるので、テスト勉強の期間も考慮します。 また、学校説明会に行く、家の用事がある、などで勉強できない日もあるかもしれません。 さまざまな事情を考慮して、総勉強時間をざっくり考えてみてください。 さあ、そうすると意外と時間はないかもしれません。 さっそく何をすればいいのかを考えましょう! 市販の問題集の力を借りよう まずは、「自分が何をわかっていて、何をわかっていないのか」を把握します。 塾や通信教育を利用していない場合、 やり方に悩んだら、市販の問題集を買うのが近道です。 ▼自分のレベルや、かけられる日数にあわせたものを選びましょう。 市販の問題集のメリットは以下の通り。 ★入試で必要な要点をプロがまとめてくれている! ★ページ数から、一周にかかる日数を計算しやすい! ★少しずつ過去問に触れられる! ★予想問題や小冊子などの付録もついている! いわば、何をすればいいのかをコーチが指示・サポートしてくれるのです。 これをまず一周して、自分に足りないことを確認しましょう。 そして何周もしてニガテをつぶし、過去問の演習で実戦練習するのがおすすめです。 おすすめ問題集 ーコーチと入試対策ー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーわからないをわかるにかえる 高校入試ー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー完全攻略 高校入試ー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 過去問であるべき姿を確認 大会のレベルは一体どれくらいなんだろう?というのは、 実際の大会の動画を見るとよくわかります。 受験では、それが過去問にあたります。 ある程度復習が進んだ段階で、秋に一度過去問をやってみましょう。 まだ習っていない範囲もありますし、できない問題が多くても大丈夫です! 学校によっては、独自の傾向の問題を出すところもあります。 早めに知って、それに合わせた対策をとれるようにしましょう。 自分の立ち位置は定期的に振り返ろう 大会に向けた練習でも、動画をとって、自分の動きを確認しながら 修正していったりしますよね。 定期的に、自分の今の理解度や進捗を確認するようにしましょう。 わかりやすいのは、摸試を受けることです。 また、前述したような市販の学習参考書なら、合間合間に確認テストのページがあります。 ▼模擬テストがついていたりもします! (画像は、「完全攻略高校入試 3年間の総仕上げ 社会」) 解けなかった過去問をメモしておいて、ある程度勉強を進めたあとに もう一度解いてみるようにする、などもいいですね! しっかり寝て、授業を集中して受けよう 中学3年生の今の時期でも、まだ習っていない範囲があると思います。 その部分は、授業と定期テストをしっかり受けることでカバーして、 冬休みに全体の復習と最後の仕上げに注力できるようにしましょう。 授業で集中するためには…… 「うとうとしないこと」です。 部活をしていたときは、前日の練習の疲れで うとうとしてしまうことも多かったかもしれません。 部活を引退した今! 睡眠時間を確保して授業をしっかり聞き、 その範囲の復習や定期テスト対策にとられる時間を短縮しましょう。 適度な運動を続けるのも〇 毎日運動していた人は、走り込みや筋トレなど軽い運動を続けることで、 かえってスッキリした気持ちを保つことができます。 机に向かって、どうしても集中できなくなった時は汗を流しましょう! ※やりすぎ注意 自信を持っていこう! 自分より早く受験勉強にシフトした人と自分を比べて、 不安になる必要はありません。 部活を最後まで頑張れた人は、受験をやりとげる底力は持っているはず! 冷静に、効率よく、がんばっていきましょう!

だれでも書ける! 今年の感想文はコンクールレベルを目指せ!

夏休みの定番、読書感想文。 「青少年読書感想文全国コンクール」は、1955年から続いている歴史ある読書振興活動です。 夏休みはやりたいことが沢山あるし、読書感想文は時間をかけずに終わらせたい!でも、どうせやるなら良い評価をもらいたい!今回はそんなあなたに、元国語科の教員として500以上の感想文を読んだ経験から、 「だれでも書ける! 今年の感想文はコンクールレベルを目指せ!」を紹介します♬ もくじ 1 本を選ぶ 2 本を読む 3 書きたいこと・伝えたいことを絞る 4 書き出しを考える 5 構成を考える 6 書く! 1 本を選ぶ 本には、「感想文向き」のものとそうでないものがあります。 まずは、感想文が書きやすい本を選びましょう。 □登場人物と自分に共通点がある 物語でもノンフィクションでも、登場人物に共感できる本を選ぶのが良いでしょう。 伝記など、ある人物に焦点があてられていると、 「その人物の言動についてどう思うか」という自分の考えを書きやすいです。 □自分自身が興味を持って読める 感想文は、必ずしも「この夏読んだ本」で書く必要はありません。 「小さい頃から繰り返し読んできたあの本」や「悩んでいたとき背中を押してくれた本」など、 自分にとって本当に大切な本で、自分にしか書けないような文章を目指してみましょう。 ★これでコンクールレベル!★ □社会や人間の本質につながる本 現代社会で問題になっていることや、 人間が生きる上で直面するテーマを取り上げた本を選ぶと、 深い感想を書くことができます。 例えば、山中恒『おれがあいつであいつがおれで』ではジェンダーギャップについて考えることができますし、 宮沢賢治『注文の多い料理店』では自然と人間の共存について思いをめぐらすきっかけを得られるかもしれません。 さらに、「本当に生きるとはどういうことか」「大人になるとはどういうことか」など、 抽象的なテーマについて考えさせられるような本は、深い感想を書くのにぴったりです。 ミヒャエル・エンデ『モモ』から「効率ばかり追い求めず、待つことの大切さ」について書くなど、 ファンタジー小説やSF小説を現実のテーマに引き付けて書くのも良いですね。 □登場人物が、抱えている問題と向き合い成長する本 基本的に感想文は、本を読んだことを通して自分自身がどのように成長したのか、 どのような学びを得たのかを書くものです。 ですので、登場人物の抱えている心の葛藤を、自分の心の葛藤と重ね合わせ、 登場人物の問題との向き合い方について自分はどう思うか、 似たような体験があったときに自分はどうしたか、したいかが書きやすいと、 スムーズに書き進めることができるでしょう。 2 本を読む 本を読むときは、必ず付箋と色ペンを用意しましょう。 そして、印象に残った台詞や表現にどんどん印をつけましょう。 思い出した自分の体験や普段からの思いなどがあれば、本の余白や付箋に書き込みながら読みます。 ★これでコンクールレベル!★ 本を読んで思い出した自分の体験や、 登場人物の言動に対しての自分の思いをメモしましょう。 自分の思いをメモするときは、「自分らしさとは」「言葉の力とは」など、 「〇〇とは」形式で書けると具体的な物語を抽象化しやすく、深い感想文になります。 3 書きたいこと・伝えたいことを絞る 本を読むと、色々な感想を抱きます。 例えば『ハリー・ポッターと賢者の石』を読んだら、 「魔法のような才能が自分にもあるかもしれない」とか、 「ホグワーツに行ってみたい」とか、「自分は多分ハッフルパフ生だと思う」とか、 「マクゴナガル先生の学生時代が知りたい」とか……。 沢山の感想があるということは、それだけ豊かな読書体験だったということでしょう。 しかし、読み手の印象に残る文章を目指すには、あえて書きたいことをひとつに絞りましょう。 「ひとつに絞る」とは具体的にどうすることか。それは「一文にまとめる」ということです。 例えば、 「ホグワーツでハリーが手に入れた最も大切なものは、魔法の力ではなく友人だ。」とか、 「魔法は素晴らしいものだが、使い方を間違えてはいけない。」とか。 「結局何が良いたい文章なのか」がはっきりしていると、全体の構成も立てやすくなります。 ★これでコンクールレベル!★ ここで、2で紹介した「〇〇とは」形式のまとめ方をすると、深い感想文になります。 例えば、 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の感想を一文にまとめると、「生きるとは、誰か自分以外の人を生かすことだ」。 などとまとめることができるでしょう。 そして、その一文が心に浮かんだ理由を考えます。 「カムパネルラは、意地悪なザネリを助けるために命を落としてしまう。 しかし、それによってジョバンニの心の中に生き続ける。だから、 誰かのための行いや、誰かを生かす行為が、真の意味でその人を『生き』させるのだと思った」 このような感じです。 4 書き出しを考える 書きたいこと・伝えたいことが決まったら、書き出しを考えましょう。 本を手に取るときにタイトルやカバーが重要なくらい、感想文にとって書き出しは重要です。 よくあるのが、「その本を読んだきっかけ」から書き始めることです。 しかし、これはあまりおススメしません。 なぜかというと、「読んだきっかけ」は、3で決めた「書きたいこと・伝えたいこと」に関係ないことが多いからです。 ★これでコンクールレベル!★ 読む人を「おっ」と思わせる書き出しパターンを、いくつか紹介しましょう。 □印象的な台詞や表現の引用から始める 例1:「千里の道も一歩から」。太郎がつぶやいた言葉だ。 例2:「本当の自分はいつも足元にいるわ」これはアンナがミーナに言った言葉です。 「どんな場面で言った言葉だろう?」と本のあらすじに興味を抱かせる書き出しです。 自分がその場面を読んで思ったこと、にも話がつなげやすいですね。 □自分の紹介から始める 例1:僕は友人を作るのが得意ではない。 例2:医者になる。それが私の小さい頃からの夢だった。 感想文の主人公であるあなたが、本を読んでどう成長していくのか興味を抱かせる書き出しです。 □クライマックスといえる場面の感想から始める 例1:負けるな、僕は太郎に心の中で呼びかけた。 例2:本当の友達だったら、そんなことは言わないのではないか。私は思った。 どんな場面の感想だろう? と興味を抱かせる書き出しです。 □指示語から始める 例1:その人はいつも笑っていた。みんなに見捨てられたときも。 例2:そのとき、クラスを覆っていた重い雰囲気が一変した。 「その」という言葉を使うと、それが指す物語の内容に興味が湧きます。 □結論から始める 例1:魔法とは技術ではない。心の在り方なのだ。私はこの本を読んでそう思いました。 例2:本当の意味で生きるとは、自分ではない誰かを「生かす」ことなのだ。この本は僕にそう気づかせてくれた。 なぜ、どんな話を読んでそう思ったのだろう? と興味を抱かせる書き出しです。 5 構成を考える 感想文に書きたいことと書き出しが決まったら、それを効果的に伝える構成を考えてメモしましょう。 「構成を考える」とはどういうことか。それは、書く内容の順序と分量を決めるということです。 ここでいう「書く内容」とは、基本的に下の4つです。 この4つは、「感想文の基本要素」といって良いでしょう。 これを、どのような順番で組み立てるかを考えます。 基本的な文章の型としては、頭括型・双括型・尾括型があり、 このいずれかで考えるのが書きやすいでしょう。 □頭括型 文章の頭(最初)に結論のある構成。 この場合、④→①→②・③といった構成になります。 □双括型 文章の頭(最初)と尻尾(最後)に結論のある構成。 この場合、④→①→②・③→④といった構成になります。 □尾括型 文章の尻尾(最後)に結論のある構成。 この場合、①・②・③→④といった構成になります。 まずは、④の伝えたいことをどこに置くかを考えましょう。 このとき、文章の書き出しが決まっていると決めやすいですね。 ★これでコンクールレベル!★ 「構成を考える」とは、書く内容の順序と分量を決めるということです。 書く順番と同様に、内容によって書くべき分量に配慮すると、バランスの良い文章になります。 ①本のあらすじ 形式段落で1段落、2・3文で簡潔にまとめましょう。 また、このように簡潔にまとめた感想は、感想文の序盤に置いたほうが、 大体どのようなストーリーの感想なのか念頭に置きながら読めるのでバランスが良いです。 ②特定の場面の感想 取り上げる場面は、2~3場面に絞りましょう。 1場面だと少なすぎ、4場面以上だと多すぎます。 ここでは、①では紹介しきれなかった物語の読みどころを、具体的に挙げましょう。 本で使われている台詞や特徴的な表現を取り入れると、本の持つ雰囲気も伝えることができて効果的です。 本を読むときに付箋を貼っておき、確認しながら書けるようにしましょう。 ③関連する自分の体験や考え 基本的には1つの体験に絞りましょう。 いくつも自分の体験を挙げると、登場人物の体験と混ざって、分かりにくくなってしまいます。 「体験」ではない「普段からの考え」でも良いです。 「環境問題についての考え」など、社会的な問題に対する意見でも良いでしょう。 この、自分の体験や考えを、「② 特定の場面の感想」と合わせて書くのがおすすめです。 例えば以下のような書き方です。 「私の目指すアナウンサーと同じように、花子は記者という仕事で『人に伝える』という役割を果たしている。 花子が『取材ではメモを取らない』と言ったとき、私は驚いた。人に伝えるには、 事実を詳細に把握することが大切だと思っていたからだ」 登場人物に自分を重ねて、物語の場面に対する自分の感想を書いていくと書きやすいです。 感想文は、②・③に最も多くの枚数を割くと、一番バランスよく仕上がるでしょう。 ④伝えたいこと 1段落程度でまとめましょう。あまり長々と書きすぎると、「結局何が言いたいのか」がぼやけてしまい、 分かりにくい文章になってしまいます。 「双括型」の構成にする際には、同じ表現にせず、少し言い回しを変えると、 書きなれた感じの文章になります。 6 書く! ここまで準備を整えたら、実際に書いてみましょう。 書き出しが決まっていて、書くことと書く順序・分量が決まっているので、 スムーズに質の高い文章が書けるはずですよ。 いかがだったでしょうか。 せっかく夏休みの大切な時間を使って感想文を書くからには、 読む人に「おっ」と思わせるような、良い感想文にしたいですよね。 この記事で、これまで「どう書けばうまく書けるのか分からない……」と抱えていたモヤモヤが、 少しでも晴れたなら嬉しいです。 [今回の執筆者] イニシャル:N 所属:編集部 前職:中学校国語科教諭 愛読書:L・Mモンゴメリ『赤毛のアン』 感想文向けにおすすめの本: 川上未映子『ヘヴン』/ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』『デミアン』/ 西加奈子『さくら』/湯本香樹実『夏の庭』/森絵都『カラフル』/ サリンジャー『ナイン・ストリーズ』『ライ麦畑でつかまえて』/ 三島由紀夫『金閣寺』/梨木香歩『西の魔女が死んだ』 など