なるほど!Bunri‐LOG

対象

編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~スケジュール作成アプリ編~

もくじ はじめに アプリのこだわりポイント 『わからないをわかるにかえるシリーズ』のご案内 はじめに この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも同じでしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回はスケジュール作成アプリ編です。 アプリのこだわりポイント 1.「学習スケジュールってどうやって立てるの?」という悩みをらくらく解決! 「もうすぐテストだし、勉強しなきゃ…、とは思うけれど、テスト当日までにテスト範囲を終わらせるにはどうしたらいいの?」と悩むキミ! 学習スケジュールを立てるなら、『わからないをわかるにかえる』に対応した「らくらくスケジュール」におまかせ! 学習スケジュールをかんたんに立てることができます。 使う場面はキミ次第。 定期テスト前のテスト勉強をするとき 長期休みを使って復習をするとき 学校の授業とは別に、『わからないをわかるにかえる』1冊を終えることを目標としてじっくり勉強を進めるとき いろいろな場面で、「勉強しなきゃ」と思ったら、まずは「らくらくスケジュール」で学習スケジュールを立ててみましょう。 2.入力するのは3つの項目だけ! 学習スケジュールを立てるために入力するのは、 学習期間 がんばる度(1日の勉強時間数) 教材(学習範囲) の3つだけ。 入力して「完了」を押せば、自動的に学習スケジュールが完成! ここで、スケジュールの立て方のコツをひとつ紹介。 それは、 短期間でたくさんの範囲をやろうとしないこと。 たくさんの範囲を選ぶと1日にやることが多くなってしまいます。 無理なく学習できる範囲を選びましょう。 3.いつでもスケジュール再調整が可能! 計画を立てたものの、予定どおりに進んでいないな、と思ったら、スケジュールの再調整をしましょう。 終わっていない課題を最初に決めた終了日までに何とかして終えるスケジュールに作り直してもよし、 期間や勉強する内容を変えて作り変えてもよし。 キミの希望に合わせて、学習スケジュールを立て直すことができます。 アプリの使い方は、YouTubeの文理公式チャンネルからも確認できます。 チャンネルはこちら ↓ なお、アプリを使うときは、保護者の方にも「使っていいかな?」と一言たずねてくださいね。 安心して使うために、おうちの人といっしょにアプリの使い方を確認するのもおすすめです! 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができるとうれしいです。 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~社会編~

この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は社会(地理・歴史・公民)編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 社会』とは? 社会のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 社会』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 社会』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 社会は、「地理」「歴史」「公民」の3冊を発行しています。 社会のこだわりポイント 1. かわいいイラスト・図・写真で「見てわかる」! 社会といえば覚えることがたくさん。 独特の用語や、人名、複雑な社会のしくみ… 文字を読むだけではいつまでもわからない。 そこで『わからないをわかるにかえる社会』では、楽しいイラストや図、写真を使って、おさえておくポイントを楽しく説明しています。 言葉だけでは覚えられなくても、イラストとセットで確認することで、より覚えやすくなります。 ゆるくてかわいいイラストを見ると、息抜きにもなっちゃうかも! まとめページの最後には、ときどき編集者渾身のダジャレも。 笑っている間にいつの間にか大切なことを覚えられちゃいます。 ん? そんなにおもしろくない…?? まあ、それはほら、その……。やさしくしてください。 2. (ほぼ)全文ふりがなつき! 「漢字で答えなさい」という問題が多い社会。 ・習ったはずの漢字でも読み方が難しくて、きちんと覚えられていない、覚えたはずなのに書けない! ・読み方を間違って覚えてしまった! あるあるです。 教科書も読めない漢字があってよくわからない…。 『わからないをわかるにかえる社会』は、重要な語句もそうでない語句もとにかくほぼすべての漢字にふりがなを振り、漢字が苦手でもとりくみやすい工夫をしています。 漢字と一緒に読み方も覚えれば、定期テストでの得点UPまちがいなし! 3. たのしい特集ページつき! まじめに勉強ばかりだと疲れてしまいませんか? 勉強にだって息抜きの時間は必要です。 『わからないわかるにかえる社会』では、各章のまとめのページの最後に楽しい特集ページを設けています。 内容は「みんなのおなやみ相談室」と「楽しく復習 クイズ&パズル!」の二本立て。 「みんなのおなやみ相談室」は社会を勉強するときに、だれもが感じるあんななやみやそんななやみを、社会科担当がずばっと解決! 勉強の合間にぜひ読んでみてくださいね。 このおなやみの答えは…紙面を見てのお楽しみ! 「クイズ&パズル」では、単調になりがちな復習が楽しくなるように、クイズやパズル形式で出題。 考えるだけで各章の復習がさらっとできるしくみになっています。 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。

編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~理科編~

この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は理科編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 理科』とは? 理科のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 理科』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 理科』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 数学は、「中学理科1~3年」の3冊を発行しています。 理科のこだわりポイント 1…図とイラストで「見てわかる」! 文字ばかりの問題集だと理解がしにくい…。 理科は特にそんな声をよく聞きます。 『わからないをわかるにかえる理科』では、そんな声を解消するためにたくさんの図版とイラストを使って、学習のポイントが一目でわかるように工夫しました! 特に実験・観察の問題は図を見ながら解くことが多いため、図とイラストでイメージを膨らませながら勉強すると、理解も深まります。 授業中やテスト本番で「あ、この図は『かえる』で見たな」と思い出してもらえるように、テストにもよく出る図を厳選して紙面に載せました。 2…ふりがな付きのていねいな解説で「読んでわかる」! 解説文や重要語句には、ふりがなを付けました。 書けるけど読めない、読めるけど書けない、を解消するひと工夫です。 「●●を何というか」という用語問題は、学校の定期テストでもよく出題されます。 そのため、重要語句は絶対に覚えてほしいもの。 漢字と一緒に読み方も覚えて、定期テストでの得点に繋げていきましょう♪ また、ただ語句を覚えるだけでなく、内容を正しく理解してもらうためにも、解説はやさしく・丁寧なものとなるよう、工夫しました。 3…いろいろなタイプの練習問題で「解いてわかる」! 左ページの解説を読み終わったら、すぐに右ページの練習問題に取り組めます。 物理・化学・生物・地学の分野ごとのポイントをおさえた練習問題を解くことで、学習内容の理解度を確認できる構成としました。 また章末の特集ページでは、用語問題、実験・観察問題、記述問題、作図問題、計算問題など、定期テストでも頻出な問題を集めているので、いろいろな形式の問題を解き進めることで、苦手を克服させることができます。 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。

編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~英語編~

この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! この問題集が他とどうちがうのか、4つのポイントで解説していきます。 今回は英語編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 英語』とは? 『わからないをわかるにかえる 英語』担当編集者のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 英語』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 英語』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 英語は、「中1英語」「中2英語」「中3英語」の3冊を発行しています。 『わからないをわかるにかえる 英語』担集者のこだわりポイント 見てわかる! 「見てわかる」誌面をテーマに、英文解説のポイントと、対応する練習問題を同じ色で紐づけしました。 解答のポイントが見てわかります! 問題集の説明を読んでも、いざ問題を解くときに、説明のどの部分をヒントに解いたらいいのかわからない、と困った経験がある方はいませんか? 本書では、複雑な文法説明をなるべくシンプルにし、解答のポイントが見てわかるようになっているので、問題が解きやすいです! 色つきの問題ばかりでは、ヒントが多くて簡単すぎる、という方も、ご安心を! 色をヒントにする問題と色なしで自力で考える問題、両方にチャレンジできるように作りました。 見て楽しい! 英語の問題集の例文って面白くない、と思ったことはありませんか? 「わからないをわかるにかえる英語」では、例文の場面を、ユーモラスなイラストで表現しました。 マンガを読んでいるような楽しい気持ちで、英語を勉強してくださいね。 聞いてわかる! なんと、今回のリニューアルから、本編の全ページに英語音声を搭載しました! これまで読者アンケートで、英語の読み方がわからないから、例文や問題の英文を読むことができない、とのお声をいただいていました。 そこで、通常単元の例文、練習問題・まとめのテストの解答の英文、特集ページの例文に英語の音声を搭載しました! リニューアル前から引き続き、リスニング問題にも、もちろん音声がついています。 英語の読み方を理解するためだけでなく、スピーキングやリスニングの練習にも役立ちます! 音声を簡単に聞けるように、見開きごとにQRコードを掲載しています。 スマホでQRコードを読み込むと、そのページの音声を聞ける音声配信サイトに、直接飛ぶことができます。 PCでも音声を聞くことができるので、ご購入いただいた方は誌面の説明をご参照ください。 ※「QRコード」は、デンソーウェーブの登録商標です。 特集ページでつまずきやすい英文法も見てわかる! 「英文法をわかるにかえる!」と題して、つまずきやすい英文法をピックアップし、詳しく解説しています。 混同しやすい文法項目も、イラストや図解を通して、わかりやすく整理できます。 キャラクターたちと会話している感覚で、文法を学んでいただけるとうれしいです! 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【英検®対策】シリーズ 「わからないをわかるにかえる」シリーズのコンセプトを踏襲した、カラーの誌面でやさしく学べる英検対策本です。 5級~2級の「問題集」と「単語帳」を発行しています。 ※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 ※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。

編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~数学編~

この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は数学編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 数学』とは? 数学のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 数学』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 数学』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 数学は、「中学数学1~3年」の3冊を発行しています。 数学のこだわりポイント 1.式の意味がわかる!丁寧な注釈 各単元にある例題の解説では、その式で何をしているか、どのような考え方を使っているかを注釈で示しています。 注釈を読みながら穴埋めをすることで、重要な考え方や解き方を理解することができます。 担当は学生時代、数学の解説を読んで「途中式だけ書かれているけど、なんでこの式になるのかわからない…」と思うことがありました。 『わからないをわかるにかえる』では、そんなお悩みを解決するため、できる限り丁寧な注釈を入れるようにしています。 2.例題と練習問題が対応! 各単元は2ページ構成で、1ページ目が例題、2ページ目が練習問題となっています。 例題と練習問題は対応しているので、もし練習問題でつまずいても、前のページの例題で解き方を確認することができます。 ここで工夫したのは、例題と練習問題をできる限りスモールステップでつなげること。 練習問題で一気にレベルを上げることはせずに、例題の解法を理解していれば解ける問題を掲載しています。 例題で解き方を理解し、練習問題で似た問題を実際に解いてみることで、無理なく着実に力をつけることができます! 3.豊富な図やイラストで視覚的にわかる! 最後のこだわりは、重要事項が「読んでわかる」だけでなく、「見てわかる」ような図やイラストをたくさん掲載したことです。 親しみやすいキャラクターのイラストで、考え方や公式、間違えやすいポイントなどを紹介しています。 テスト中、問題が解けずに困っているときに、ふと『わからないをわかるにかえる』で見たイラストが思い浮かんできた…。 そんなふうに役立てるよう、かわいいけれどユニークで印象に残るようなイラストを目指しました! 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。

編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~国語編~

この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は国語編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 国語』とは? 『わからないをわかるにかえる 国語』担当編集者のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 国語』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 国語』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 国語は、「中学国語1~3年」「文章読解1~3年」「古文・漢文1~3年」の3冊を発行しています。 『わからないをわかるにかえる 国語』担当編集者のこだわりポイント できる限りのふりがなを入れました 今回のリニューアルに「重要語句にはすべてふりがなつき」があります。ただ、5教科のなかでも特に文字量が多い国語……どこまでふりがなをつけるべきか悩みましたが、「読むことが苦手な子がつまずかないよう、できるだけ入れる!」として、一部の漢字問題や見出し以外のほとんどにふりがなをつけることにしました。 とはいえ、読みづらくなってしまってはいけませんよね。担当は、紙面のデザイナーさんと何度もやり取りをしました。 場所によってはふりがなを小さめの級数(文字の大きさのこと)にしてみるなどこだわりぬいた結果、読みやすさとわかりやすさが両立できたのではないかなー!と思っています。 小学生の中学先取り学習にも最適です! (注…ふりがなの細かい方針については各教科で異なります) 丁寧すぎるぐらい丁寧な説明にしました 超基礎系問題集の特色として「丁寧な説明」がありますが、『わからないをわかるにかえる国語』はちょっと度を超すぐらい、じっくり丁寧に説明しています。 たとえば、つまずきが多い「熟語の構成」。順を追って考え方を説明しているので、とってもわかりやすい!インパクトの強いイラストも載せてあり、共に覚えておくことでテストの時に役立ちます。(①) 苦手な人が多い国語の文法も、図やイラストで丁寧に解説するのはもちろんのこと(②)、文法用語もできるだけかみくだいて説明するようにしました(③)。 また、どうしても難しい言葉で説明しなくてはいけないときは、言葉の説明を小さく入れています。(④) 解説マンガを入れました 従来版でも豆知識やクイズを掲載していた特集ページ。 そのままでも十分国語の学習には役立つのですが、マンガ好きの担当は、国語が苦手な人にも読んでもらえるよう、解説マンガをできるだけたくさん入れ込みました! 勉強の合間に、肩の力を抜いて読んでもらいたいと思っています。 そうすれば、いつの間にか国語が好きになっているかも……? 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。

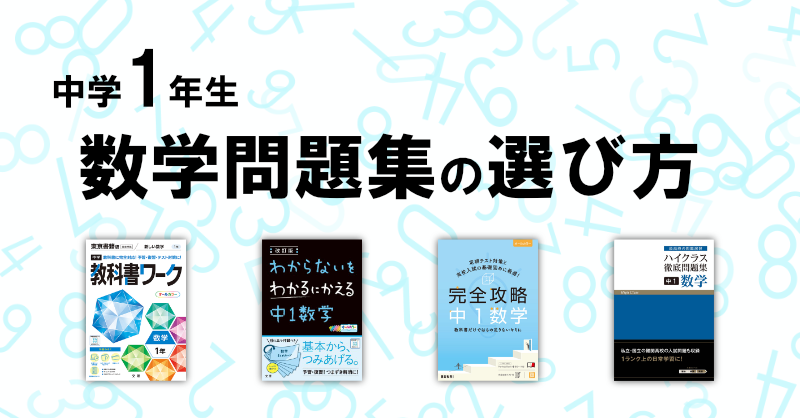

中学生1年生 数学の問題集の選び方

算数は小学校で終わり、中学校1年生から始まる「数学」は高校受験に必要な重要科目ですね。 しかし算数よりも難易度が高いことでちょっと苦手、定期テストで良い点数を取りたいけれど、どのような対策をして良いかわからない、なんて人も多いのでは多いのではないでしょうか? 今回は中1数学の問題集の選び方についてまとめました。 この春中学1年生になった方には特に知って頂きたいので、是非最後までお読みください! 目次 1.中学1年生におすすめの数学問題集の選び方 ・適切な難易度を選ぶ ・問題の体裁やレイアウトに注目する ・解答解説の充実度を確認する ・口コミをチェックする 2.中1 数学問題集の種類・特徴とおすすめの問題集 ・教科書準拠問題集なら、「中学教科書ワーク 数学1年」 ・基礎問題集なら、「わからないをわかるにかえる 中1数学」 ・標準レベルの問題集なら、「完全攻略 中1数学」 ・ハイレベル問題集なら、「ハイクラス徹底問題集 中1数学」 3.まとめ 1.中学1年生のおすすめの数学問題集の選び方 中1数学の問題集といっても色々な問題集が出版されています。 ここでは目的別の選び方や選ぶ時のポイントを紹介します。 適切な難易度を選ぶ 例えば中1の数学で最初に習うことの多い「正負の数」ですと、小学生の算数では習わなかった0より小さい数である「負の数」が登場します。 マイナスの数という考え方は抽象的で分かりにくいため、中1なってから最初に苦手意識を持つ人が多い学習内容かと思います。 ですので、まずは購入する前に問題集の「正負の数」のような数学の基本となる単元を試し読みして、自分でしっかり理解できるかどうかを確認しましょう。 ちょっと苦手意識のある人は解説のページが充実していて問題数が厳選されている易しめの問題集を、最初から問題を解いて力を付けたい人は実戦的なハイレベル問題集を選ぶのも良いでしょう。 問題の体裁やレイアウトに注目する 一口に問題集といっても紙面の体裁やレイアウトはそれぞれ異なります。 学習する前にその単元がわかりやすく解説されているもの、まとめ部分の空欄を埋めて問題に慣れてから練習問題に取り組むもの、最初から入試問題などをどんどん解いていくものなど様々です。 また文字の大きさやフルカラーかどうかなども、学習のしやすさに関係してきます。 漫画形式やキャラクターなどが丁寧に解説してくれるタイプの問題集もありますので、好みに合わせて選んでください。 解答解説の充実度を確認する 問題集は問題を解くページだけでなく、解答解説のページが非常に重要です。 例えば中1で初めて出てくる方程式では、算数には出てこなかった記号が出てきて、混乱する人も多いのではないでしょうか。 問題を解く際にどうやってその答えに辿り着いたのか、といった答え合わせの際に重要になってきますので、途中式が載っており詳しい解説がついていると良いでしょう。 口コミをチェックする 最近はネット書店でも多くの参考書が販売しています。 書店では実際の紙面が見られることが大きなメリットとなりますが、一方でネット書店であれば実際にその参考書を購入した人の使用感などがわかることが多いです。 中学1年生となると自分で問題集を選ぶ、という人も増えてくると思いますので一度はチェックしたいですね。 もちろん、口コミに書いてあることが全て正しいとは限りませんので、実際に購入する際は必ず自分で紙面を確認しましょう。 2.中1 数学問題集の種類・特徴とおすすめの問題集 それでは次に中1数学問題集の種類と特徴、おすすめの問題集を見ていきましょう。 教科書準拠問題集なら、「中学教科書ワーク 数学1年」 教科書準拠問題集は教科書の内容、順番に沿って作ってあるので、学校の授業に合わせて使うことができます。 実は教科書は学校や地域によって使用している教科書が異なるため、中1といっても全国の中学校で同じように授業が進むわけではありません。 しかし教科書準拠問題集であれば、通っている学校で使っている教科に合わせて予習復習できるため、無理なく確実に学習できます。 中学といえば「定期テスト」が重要になってきますが、定期テストも教科書範囲から出題されることが多いため、テスト対策としても有効です。 教科書準拠でおすすめの問題集は何といっても定番の「中学教科書ワーク 数学1年」です。 教科書ワークはお使いの教科書と全く同じ単元配列、単元名称なので、中1数学の予習・復習がとてもやりやすいことが最大のメリットです。 フルカラーの紙面で見やすく、また基礎から応用と段階を追って構成されているので無理なく学習が進むのも使いやすいポイント。 もちろん中学の内申点にも大きく影響する「定期テスト」の対策問題やホームページテスト、スマホアプリ「どこでもワーク」など学習をサポートする付録も充実しています。 なお、購入の際はお使いの教科書会社を必ず確認するようにしてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 基礎問題集なら、「わからないをわかるにかえる 中1数学」 少し数学が苦手、といった人やまずはしっかり基礎力を鍛えたい、という人におすすめなのは、基礎問題集です。 まとめページの丁寧な解説や、カラフルで見やすい紙面が特徴です。 問題数も厳選されており難しい応用問題は少ない傾向にあるので、中1で良くあるつまずきが起きないように工夫して作られています。 おすすめは「わからないをわかるにかえる 中1数学」です。 ①左ページの解説を読み ②右ページの問題を解き ③まとめのテストでテスト対策 という紙面構成で、解説のページは大事なところが一目でわかるように文字とイラストでわかりやすく書かれています。 つまずきやすいポイントにはヒントが掲載されているなど、ちょっと苦手な人でも解きやすい作りになっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 標準レベルの問題集なら「完全攻略 中1数学」 教科書レベルの問題をもっと演習したい、教科書よりもう少しだけ難しい問題にも挑戦したいという人におすすめなのが標準レベルの問題集です。 「完全攻略 中1数学」は定期テストと対策と高校入試の基礎固めに最適の1冊です。 例題で解き方を学んだあと、「基本問題」「標準問題」「実戦問題」と段階別の構成で無理なくステップアップできます。 「定期テスト対策問題」や「章末仕上げ問題」もあります。 解答・解説は、問題の解き方、考え方、注意点などを詳しく丁寧に解説しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル問題集なら、「ハイクラス徹底問題集 中1数学」 教科書のレベルでは物足りない、早めに実戦的な応用問題に取り組みたい、という人はハイレベル系の問題集にチャレンジするのがいいでしょう。 近年、高校入試の問題も資料の読み解き問題や記述式の解答が増えているといわれており、多くの応用問題に早めに取り組んでおくことで高校入試や、それ以降の学習のアドバンテージを作ることも大事です。 そこで是非手に取って頂きたいのが「ハイクラス徹底問題集 中1数学」」です。 レベル1「徹底確認」:公立高校の入試を中心に標準レベルの問題 レベル2「実力完成」:公立・私立のややレベルの高い問題 レベル3「難関攻略」:私立・国立の難関校を含むかなりレベルの高い問題 というように、段階的に力を付けることができる紙面構成になっています。 解答解説も非常に詳細に掲載されているため、難問対策もバッチリ理解。 ちょっと他の問題集では物足りない、中1では成績トップを狙いたい、そんな人におすすめの問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 3.まとめ いかがでしたでしょうか。 中学1年生の数学はつまずきやすい科目ではありますが、高校入試においては必須科目の一つです。 将来に向けた志望校合格のためにも、苦手にしたくない・または早めに苦手を克服したい教科ですね。 しっかりと学習のアドバンテージを作っておくことは、充実した中学校生活を送るためにも大事になってきます。 さらに、中学数学は高校数学の基礎となります! もっと難しい高校数学に対応するためにも、中1の数学から着実に理解して学習を進めましょう。

【おすすめ10選】中学英語は問題集が重要!教材の正しい選び方とは <2025年度最新版!>

中学生のみなさん、英語の学習に悩んでいませんか? 小学校のときに比べて急に難しくなった英単語や文法に戸惑い、英語に苦手意識を持っている人もいるかもしれません。 英語は知識を積み重ねてゆく教科のため、ひとつわからないままにしておくと、新しく習ったことが理解できなくなってしまうことがあります。 そうならないためには、学校での授業に加えて、家庭でも自分に合った問題集を選んでコツコツ学習することが大切です。 そこで今回は、中学英語の学習にぴったりな問題集を、目的やレベル別に紹介します。 成績アップのための問題集を探している人、これから高校受験や英検®合格を目指す人はぜひ参考にしてください。 <目次> 1.中学英語は問題集選びが重要! 2.中学校の問題集はどう選ぶ? 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 4.レベルに合わせて、実力アップができる おすすめ問題集3選 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 6.英検®対策に! わからないをわかるにかえる英検® シリーズ 7.まとめ <POINT> ・中学英語は家庭学習も大切。まずは教科書の内容をしっかり予習・復習しよう。 ・中学英語の問題集は目的とレベルに合わせて選ぶのがおすすめ。 ・中学英語が理解できていれば高校進学後の英語力も伸びやすい。 1.中学英語は問題集選びが重要! 中学生になるとたくさんの英単語を覚え、しっかり文法を理解したうえで、長文を読んだり、英作文を書いたりする力が求められます。 小学校では歌やゲームを使いながら、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心だったため、中学校での文法重視、読み書き重視の授業に戸惑うケースも少なくありません。 しかし、基礎となる単語や文法をしっかりと押さえたうえで演習を繰り返せば、英語に対する苦手意識を克服できます。 問題集や参考書を使って自分なりの勉強法を見つけましょう。 基礎が詰まった「中学英語」 文部科学省による2021年度の学習指導要領改訂で、中学英語の学習内容は大きく変わりました。 それまで高校英語の範囲だった語彙や文法事項の一部が中学に前倒しされ、3年間で学ぶ内容はぐんと増えています。 また、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り)」「話すこと(発表)」「書くこと」の4技能5領域の総合的な育成がより強く求められるようになりました。 中学で学習する英語は、高校、大学と英語を学んでゆくうえでの基礎となるものです。 高校、大学と進学するにつれて、より複雑な英語表現や長文読解の理解力が必要になります。 土台となる中学英語がしっかり身についていれば、新しい文法表現や入り組んだ難しい長文に出会ったときでもスムーズに理解ができるため、中学英語の習得は重要です。 問題を解くことは成績アップにつながる 中学英語を習得するには、繰り返し演習問題を解くことが大切です。 教科書を読んだり、授業を聞いただけで、何となく英語がわかったような気になっていても、いざテストを受けてみると、単語のつづりがちがっていたり、文法の間違いをしていたり……ということはありませんか? 英単語や英文法を正しく覚えるには、インプットするだけでは足りません。 いろいろな問題を解いてアウトプットしながら、身につけた知識を整理していくことで、脳に記憶が定着しやすくなります。 インプットとアウトプットを繰り返して知識を定着させるには、問題集を使った学習が効果的です。 では、英語の問題集を選ぶときには、どのような基準で選べばよいのでしょうか。 書店やネットショップでは数多くの英語教材や問題集が販売されているため、どれを選べばよいのか迷ってしまいますよね。 そこで、自分に合った英語教材の選び方を紹介します。 教科書の内容に対応しているものを選ぶ 市販されている問題集には「教科書準拠版」と、そうでないものがあります。 教科書準拠版とは、それぞれの教科書の内容に沿った問題集です。 みなさんは、学校でどの教科書会社の教科書を使っていますか? 「え? 教科書って日本全国同じじゃないの?」と思った人もいるかもしれませんね。 実は、中学校の英語の教科書は現在6つの教科書会社が発行していて、それぞれ内容が異なっています。 ・東京書籍(NEW HORIZON) ・開隆堂(SUNSHINE) ・三省堂(NEW CROWN) ・教育出版(ONE WORLD) ・光村図書(Here We Go!) ・啓林館(BLUE SKY) 学校の授業は教科書に沿って行われるため、家庭での予習・復習には教科書の内容に沿った「教科書準拠版」の問題集がおすすめです。 教科書準拠版の問題集は、それぞれの教科書と単元名や英単語、英熟語などがそろっていて、教科書の参照ページも載っています。 重要ポイントの解説も教科書の内容に沿っているため、授業の内容が理解しやすいのもポイントです。 また、定期テストの問題は教科書の範囲から出題さるため、教科書準拠版で学習すれば成績アップが見込めます。 授業の予習・復習、定期テスト対策には、まずは教科書準拠の問題集で学習を始めるのがよいでしょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 2.中学校の問題集はどう選ぶ? 学習目的に合っているか 中学生向けの問題集には、日常学習用、定期テスト対策用、入試対策用などがあり、それぞれの問題集は、学習者の目的を効率よく達成できるように編集されています。 そのため、自分の学習の目的あった問題集を選ぶことが、効率的・効果的に学力を伸ばす近道になるのです。 ・定期テストの対策がしたい ・苦手を克服したい ・受験対策がしたい ・英検®合格を目指したい これらの目的を定め、自分に合ったレベル・学年の教材や問題集を選びましょう。 簡単すぎて手応えのないものはもちろん、難しすぎる教材も身につかないため、レベルの把握は重要です。 また、英語は文法・語彙の知識を基盤としながら、「聞く力」「読む力」「話す力」「話す力」「書く力」を総合的に育成する教科です。 そのため、特定の分野の苦手克服や強化を目的とするのか、それとも包括的に学習したいのかでも選ぶべき問題集は変わってきます。 解説や付属品が充実しているか 解説が充実していることも問題集選びの重要なポイントです。 一人で学習する際には、テキストに注やヒントがたくさんあるものを選ぶとよいでしょう。 また、別冊の解答解説が充実していると、解答のポイントや間違いやすい点がよくわかります。 どんな付属品がついているかも重要です。 英語の場合はとくに、リスニングの音声に対応しているかどうかをチェックしましょう。 デザインやレイアウトが見やすいか 実際に問題集を使う際、どのようなデザインが自分に合っているかを考えることも大切です。 カラフルな紙面がよいのか、1色、2色刷のシンプルなデザインがよいのかは好みによります。 市販の問題集では、図やイラストを用いて視覚的にも頭に入りやすくしていたり、ぱっと見てわかりやすいレイアウトであったりと、さまざまな工夫がされています。 その中から自分が見やすい・使いやすいと感じる教材を選びましょう。 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 こちらでは、予習・復習・定期テスト対策にぴったりの問題集を紹介します。 学校で習った内容を自分のものにするには自宅での学習は欠かせません。 教科書準拠の英語の問題集ならば授業に沿った学習ができ、テスト対策にも効果的です。 中学教科書ガイド 英語 【2025年度改訂】 教科書の内容をしっかり理解したいならば「中学教科書ガイド 英語」がおすすめです。 教科書全てを網羅した内容で、問題の答えや文法解説が詳しく、一人でも学べる工夫がされています。 毎日の復習にぴったりな問題ページも充実しており、定期テストに出題されやすい英語の文法など要点をわかりやすく学べます。 教科書ガイドが1冊あれば、1年間の教科書レベルの内容が習得できるつくりになっているのも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 英語 【2025年度改訂】 教科書ワークはオールカラーの整然とした見やすい紙面が特徴の問題集です。 単元ごとにステージ1から3まで自然とレベルアップできる仕組みで、教科書の内容理解が深まります。 また、1冊で英語4技能である「書く(ライティング)」「読む(リーディング)」「聞く(リスニング)」「話す(スピーキング)」全てが学べます。 定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、手軽に取り組めるWEBアプリ「Newどこでもワーク」といった付属品も豊富です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 英語 【2025年度改訂】 こちらは定期テスト対策にぴったりの問題集です。 特に大切な要点を押さえた解説と、テスト対策に絞った問題がそろっています。 2色刷の紙面のため、重要なポイントを赤シートでかくしながら、効率的に学習できます。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものがそろっているのもうれしいポイントです。 毎日の学習に「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、定期テスト前にはこちらの問題集も活用する、という使い方をおすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 4.レベルに合わせて、実力アップができる おすすめ問題集3選 こちらでは英語の学力レベルごとにおすすめの問題集を紹介します。 英語は積み上げ型の教科のため、自分の習熟度にあった問題集でなければ、思うような効果が上がらない場合があります。 自分のレベルに合っている問題集を日々の学習に取り入れて、成績向上に役立てましょう。 わからないをわかるにかえる 英語 【2025年度改訂】 「英語を基礎の基礎から勉強したい」という人におすすめの問題集です。 オールカラーの紙面はイラストや図をふんだんに使い、わかりやすさを追求しています。 特に文法の図解は視覚的に理解できるため、英語に苦手意識のある人でも学びやすいでしょう。 演習問題の分量も絞っているので毎日続けやすく、重要単語カードやリスニング音声もそろっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 英語 教科書の内容はある程度理解できていて、「さらに一歩進みたい」という人におすすめです。 基本問題、標準問題、実戦問題と段階的にステップアップできます。 教科書とはちがう題材で豊富に演習するため、定期テスト対策から高校入試の基礎固めまでの確かな実力が身につくでしょう。 各単元の冒頭にQRコードがあり、スマホで音声が聞けるのも特徴です。 また、発音の練習ができるスピーキングアプリもあり、リスニング・スピーキング対策もしっかりできます。 (※スピーキングアプリは「完全攻略英文法」には付属していません。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 英語 難関高の受験を視野に入れながら、中学英語を完璧に近づける問題集です。 中1から過去の入試で出題されたレベルの問題に触れられます。 定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベルの高い「実力完成」、難関校入試レベルの「難関攻略」と、段階的に国立・私立難関校を目指せる高い学力を育成する構成になっています。 英語が得意な中学生、難関校を目指している中学生にとっても手応えを感じられる1冊でしょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 高校入試の英語は、中学3年間で学習した内容の理解が求められます。 高校入試の約7割が中学1 ~2年生で学ぶ範囲から出題されるため、早めの対策と学習の定着が合格のカギです。 高校入試対策ができる問題集を活用し、苦手をなくしましょう。 わからないをわかるにかえる 高校入試 英語 中学3年間で学んだ英語の知識を、基礎レベルから入試レベルまで一気に引き上げてくれる問題集です。 高校入試対策のはじめの1冊として、苦手な単元をしっかりやり直して入試に挑みたい受験生にぴったりな内容となっています。 とくに巻末の「入試対策」では英作文、長文読解、リスニングについて、出題パターン別に解き方を徹底解説しているため、英語が苦手な人も取り組みやすいでしょう。 入試直前まで使える合格ミニブックなど便利な付録もついています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策 !「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」「10日間完成中学3年間の総仕上げ」 英語 8日間or10日間で仕上げる入試対策用の英語問題集です。 うさぎとヒツジのかわいいキャラクターがコーチとして解説を担当してくれるため、受験対策が楽しくなるような紙面となっています。 「8日間中学1・2年の総まとめ」 入試までまだ時間的余裕はあるけれど、これまで勉強してきた単元に不安がある、短期間に復習をしたいという人に最適です。 8日間で中学1年、2年の復習と定着確認ができます。 使用時期は3年生に進級する直前の春休みや3年生の夏休み頃がおすすめです。 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 こちらは3年間の総仕上げができる問題集です。 使用時期は3年生の夏休み∼冬休み頃がよいでしょう。 入試のリハーサルができる模擬テストつきです。 どちらも英文法が色分けして解説されていたり、問題を見ながら採点ができる縮刷解答がついていたりと、英語の学習をスムーズに進める工夫がされています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 英語 こちらも高校入試対策にぴったりな問題集です。 1カ月ほどで取り組めますが、ボリュームがあるため計画的に進めるのがよいでしょう。 要点とポイントが簡潔にまとめてあり、標準問題からステップバイステップで入試レベルまで力を伸ばせます。 「3年間の総仕上げ」の後半に収録されている「入試対策特集」は問題数が多く、文法・語彙・表現、英作文、読解、リスニングについて分野別に対策ができます。 じっくり取り組めばこれ1冊でも英語の入試対策が可能です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.英検®対策に!わからないをわかるにかえる英検® シリーズ 英検®対策には、基本から学べて合格力がつく「わからないをわかるにかえる英検®」シリーズがおすすめです。 教本を兼ねた「問題集」、単語や表現をまとめた「単語帳」があります。 わからないをわかるにかえる英検® 問題集 【2025年度改訂(2級・準2級・3級)】 英検®チャレンジ1冊目におすすめの問題集です。 英検®の試験を解くために必要な文法を丁寧に解説し、英検®初挑戦の人にも手取り足取りわかりやすい紙面になっています。 単元ごとに最重要事項や合格のカギが細かくチェックできるほか、ライティングやリスニングの出題パターンと解答手順が詳しく解説されているのも魅力です。 「練習問題」を解き、「実戦問題」で実力をつけ、「模擬試験」で本番に備えましょう。 また、一人では対策しづらい4級・5級のスピーキングテストや、3級以上の二次面接対策の対策についてもポイントを押さえて解説しているため、万全の対策で試験に臨めます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる英検® 単語帳 単語を覚えるには、「わからないをわかるにかえる英検® 単語帳」がおすすめです。 1回15分! 単語帳で覚えて、テストで解くから忘れません。 QRコードの読み取りで、単語やフレーズの音声を聞くことができます。 付録のスマホアプリ「どこでもワーク」では本冊に対応した単語をいつでも、どこでも学べます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 7.まとめ 中学英語の問題集は目的を決めてレベルに合ったものを選ぶ必要があります。 教科書準拠の教材を使えば、普段の予習・復習として基礎を固めることができますし、入試対策の教材を使えば、効率的に目標とする高校の合格に近づけるでしょう。 英語は中学生の間に基礎をしっかり固めることで、高校受験対策も進学後の学力アップも難しくはありません。 ぜひ文理が発行する英語問題集を学力アップにお役立てください。

ちぇこ Czech チェコ?

Dobrý den ! (ドブリーデン) こんにちは! WBC(ワールドベースボールクラシック)、盛り上がっていますねえ~! (執筆時はまだ、大会途中です。)予選ラウンドは順調に確実に勝ちを積み重ね、イタリアにも勝って、決勝ラウンド進出しました! (私は前回、ワールドカップの開催している最中に、このBunri-LOGブログを書いたので、「ドイツ☆スペイン☆コスタリカ」と題して、コスタリカについて、ちょっとだけ紹介させていただきました。) 今回のWBC、予選ラウンドで戦った国は、中国、韓国、オーストラリア、チェコ。中国、韓国、オーストラリアは、そこそこイメージつきますよね。 中国は、言わずと知れた中華料理。万里の長城など。 韓国は、トッポギやサムギョプサル。韓流ドラマは好きな人、多いでしょう。 オーストラリアは、コアラ、カンガルー、オージービーフ。 でも、「チェコ」って? 「チェコ」といえば、って何を思い浮かべます? 今回のWBCの予選最終戦で、チェコと戦って、チェコを意識する出来事がいつくかありました。 佐々木朗希投手の剛速球がチェコの選手のひざに当たってしまったエピソードは、皆さんもご記憶に新しいのではないでしょうか。 一塁の山川選手が当たったチェコの選手に歩み寄り、謝罪する場面があり、球場内から拍手が送られてました。その2日後には、佐々木朗希投手がチェコの選手たちが泊っているホテルを訪れ、両手いっぱいのお菓子を渡した、というエピソードも!佐々木朗希選手、すばらしい! それをうけて、チェコの監督は日本の文化、観衆に驚き、「なんとジェントルなんだ」と感動してくれたらしいです。チェコの監督、すばらしい!! そんな出来事があって、チェコという国をもう少し知りたくなりました。 「チェコ」はどんな国? チェコは東ヨーロッパにある、山脈に囲まれた内陸国です。 チェコって聞くと、チェコスロバキア?って思い浮かぶのは、年代の差がありそうですが、激しく変化してきた歴史が激動を物語っています。 第二次世界大戦が終わった後は社会主義体制の国となり、チェコスロバキア共和国として復活した時代もあれば、自由化民主化路線が布かれるなど、紆余曲折を経て、社会主義の崩壊、そして、スロバキアと分離して、現在のチェコ共和国となっています。OECD(経済協力開発機構)やNATO(北大西洋条約機構)、EU(欧州連合)にも加盟しており、今回のWBSのメンバーが、社会人野球の選手のように多くが仕事を持っての選手だった、という興味深いエピソードもありました。選手たちの職業は、学校の先生だったり、消防士、営業マン、電力会社勤務や大学生など、だったようです。 「チェコ」の有名な食べ物って? チェコと言えば、「ビール」です。国民1人あたりのビール消費量は、なんとチェコが世界一なんですって。(知りませんでした) 主食は「クネドリーキ」というゆでパンです。小麦粉やじゃがいもを練って作ります。 日本人にとってのお米でしょうか。 内陸に位置するチェコは、伝統的に肉料理が中心。豚肉がよく食べられ、牛肉や鶏肉も食べる。 お魚は種類は少ないですが、「鯉(コイ)」を食べるようです。特にクリスマスは「鯉」だそうです。フライにしたり、スープにしたり。ビール煮なんかもあるそうです。 「チェコ」に行ってみたい♪ 日本の北海道よりも北に位置していて、歴史も文化も異なる「チェコ」。今回のWBCで対戦して、心温まるエピソードから「チェコ」をちぇこっと知りたくなりました。 日本代表が決戦のアメリカの地に降り立った際、大谷翔平選手、空港で「チェコ」の国旗が付いた帽子を被っていましたね!粋な計らいに、チェコのキャプテンも喜びのコメントを発表してました。そんな、日本とつながりが深くなった「チェコ」首都プラハには、世界遺産にもなっているお城やステンドグラスなど、世界の中でも屈指の美しい街が広がります。 世界の国々、いつか訪れるのを夢みながら・・・♪ 世界の国々といえば・・・ 文理の定番「小学教科書ワーク」の新学期限定4科目セットの付録は、今年は「世界のあいさつと国旗カード」になっています。そして、あの「地球の歩き方」とコラボしているので、国旗カードの裏には世界のあいさつとともに「ものしりまめちしき」も載っています!よかったら、書店さんに行って、見てみてください。 ※冒頭の「Dobrý den!(ドブリーデン)」はチェコ語で「こんにちは!」です(^^♪ ~今回の執筆者~イニシャル:N所属:営業部門年齢:50代今回のひとこと:世界はひとつ(^^♪

【2025年度最新】中学生向けおすすめ問題集9選|自分に合った教材で学力向上を目指そう

「思うように学力が伸びない・・・」「どの問題集を使えばよいか悩んでいる・・・」 そんな中学生のみなさん、学力を向上させるには自分に合った問題集を使うことが重要です。 しかし、中学生向けの問題集は数多く出版されており、 実際に本屋さんに行ったときにどの問題集を選べばよいか悩んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、自分に合った問題集の選び方と、目的やレベル別で中学生向けのおすすめ問題集を9つ紹介します。 あわせて、問題集の効果や活用方法についても解説します。 成績アップのために問題集を探している方、どの問題集を買うべきか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。 <目次> 1.中学生の学力向上には問題集が効果的 2.中学生向け|問題集の活用方法 3.中学生の問題集はどう選ぶ? 4.学校の予習・復習、定期テスト対策におすすめの問題集3選 5.実力アップ&得点アップにおすすめの問題集3選 6.高校入試の合格力をつけるためのおすすめ問題集3選 7.まとめ <POINT> ●問題集を活用することは学力向上に効果的。 ●科目ごとにレベルと学習目的に適した問題集を選ぶのがおすすめ。 ●問題集は内容を理解し、続けられるものを選ぶことが重要。 1.中学生の学力向上には問題集が効果的 中学生の学力向上には問題集を使って多くの問題を解くことがとても効果的です。 多くの問題を解くことで、解答のスピードが上がります。 決められた試験時間で行う定期テストや入試などでは、解答のスピードが重要になってきます。 高校受験を控える中学生は、多くの問題集を使ってより多くの問題に触れることが必要です。 さらに、多くの問題を解くことで、解答パターンが理解できるようになります。 解答パターンが理解できれば、類似した問題が出題された場合に、正しい解答を導きだすことができるようになります。 このように、問題集を活用することには多くのメリットがあるのです。 2.中学生向け|問題集の活用方法 前述のように、問題集を活用することは多くのメリットがあり、中学生の学力向上にとても効果的ということがわかりました。 しかし、問題集の使い方を間違えると膨大な時間がかかり、学力向上につながりにくくなってしまいます。 それでは、どのように問題集を活用するのが良いのでしょうか。 ここでは、効果的な問題集の活用方法を3つ紹介します。 苦手な科目は一冊の問題集を完璧に 苦手な科目ほど、まずは一冊の問題集を繰り返し解き、解けない問題を減らしていくことが効果的です。 一冊の問題集を終わらせることで「できた」という自信に繋がります。 この「できた」自信をつけることが、苦手科目の学力向上にはとても重要なのです。 一冊をやり切った成功体験が、次の勉強のモチベーションになり、苦手意識をなくしていきます。 「一冊を終わらせる」→「自信をつける」→「勉強をしたくなる」の成功サイクルをつくるイメージです。 複数の問題集を同時進行しない 問題集を使って多くの問題を解くことが学力向上に効果的だという話をしました。 多くの問題を解くうえで重要になるのが、複数の問題集を同時に使うのではなく、一冊クリアしたら次の問題集へ進むということです。 たとえば、1冊の問題集をやって60%できたとします。 40%はわからない問題で、この状態でほかの問題集を解いても、もとの問題集の40%は解けないままなので、実力は変わりません。 ですから、一冊の問題集を100%できたという状態にしてから次の問題集へと進むことで、問題を解く力を着実につけることが重要なのです。 暗記教科にはマーカーなどを使う 暗記系の科目は、問題集の本文や解説にオレンジペンや赤シート、暗記ペンなどを使い、繰り返し学習ができるようにしましょう。 オレンジペンで答えを書いたあと、赤シートで隠して繰り返し学習することで、どんどん記憶に定着します。 すでに答えを書き込んでいる場合や、解説を暗記したい場合には、暗記ペンを使いましょう。 暗記ペンで暗記したい文字の上に線をひき、赤シートをのせましょう。オレンジペンと同様に文字を隠すことができるのでくり返し解くことができます。 問題集によっては付録として赤シートやポケットタイプの学習カードが付いてくるものがありますので、付録のチェックも重要です。 3.中学生の問題集はどう選ぶ? 中学生向けの問題集は、種類がたくさんあり、いざ本屋さんに行って問題集を買おうと思っても、どれを選んだらいいか迷ってしまいますよね。 問題集を買ったけど、 「結局合わずに長く使い続けられなかった」「思うように成績が伸びなかった」 そんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。 それでは、どのように問題集を選べば良いのでしょうか。 ここでは、問題集の選び方のポイントを3つ紹介します。 教科書に沿った問題集がおすすめ 市販されている問題集には「教科書準拠版」と、そうでないものがあります。 教科書準拠版とは、それぞれの教科書の内容に沿った問題集です。 実は、お使いの教科書は出版社によって、それぞれ内容が異なっています。 学校の授業は教科書に沿って行われるため、家庭での予習・復習には教科書の内容に沿った「教科書準拠版」の問題集がおすすめです。 また、定期テストの問題は教科書の範囲から出題さるため、教科書準拠版で学習すれば成績アップが見込めます。 授業の予習・復習、定期テスト対策は、まずは教科書準拠の問題集で学習を始めるのがよいでしょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 科目ごとに自分のレベル・目的に適したものを選ぶ 得意な科目はハイレベルなものを、苦手な科目は基礎を学べるものを、といった風に科目ごとに自分のレベルにあった問題集を探しましょう。 事前に自分のレベルを把握することと、問題集の難易度をチェックすることが大切です。 また、学習目的によっても適した問題集は異なります。学生向けの問題集には 「日常学習用」、「定期テスト対策用」、「入試対策用」などがあり、それぞれの問題集は、学習者の目的を効率よく達成できるようにつくられています。 そのため、自分の学習目的に適した問題集を選ぶことが、効率的・効果的に学力を伸ばす近道になるのです。 解説の量やレイアウトもチェックする 問題集は内容を理解し、続けられるものを選ぶことが重要です。 解説が充実している問題集は、内容を理解しやすいです。 せっかく問題集を頑張っていても、わからない部分の解説がないと困りますよね。 そのため、苦手な科目ほど、解説が充実したものを選びましょう。 また、中身のデザインやレイアウトが自分の好みに合っているかも大切です。 カラフルな紙面がよいのか、1色、2色刷のシンプルなデザインがよいのかは好みによります。 市販の問題集は、図やイラストを用いて視覚的にも頭に入りやすくしていたり、 ぱっと見てわかりやすいレイアウトであったりと、さまざまな工夫がされています。 実際に問題集の中身を見てみて、「見やすい・使いやすい」と感じるものを選びましょう。 4.学校の予習・復習、定期テスト対策におすすめの問題集3選 こちらでは、学校の予習・復習、定期テスト対策にぴったりの教科書準拠問題集を紹介します。 学校で習った内容を自分のものにするには自宅での学習は欠かせません。 教科書準拠の問題集ならば学校の授業と教科書の内容に沿って予習・復習ができ、テスト対策にもとても効果的です。 中学教科書ワーク 【2025年度改訂】 教科書ワークはオールカラーの整然とした見やすく親しみやすい紙面が特徴の問題集です。 わかりやすいイラストと図や鮮やかな写真で内容の理解を深めます。 ステージ1→ステージ2→ステージ3の3段階構成(主要5教科)。 基礎から応用へ段階をおって勉強でき、教科書の内容理解が深まります。 そのため勉強がしやすく、毎日の予習・復習からテスト対策まで、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 テストの出題頻度が高い問題が収録されていて、テスト対策も万全です。 また、たくさんの特別付録で学習を楽しくサポートしてくれます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド 中学教科書ガイドは、教科書の内容を、もれなく・くわしく・わかりやすく解説してあるので、教科書の予習・復習に最適です。 教科書の問題について、考え方やヒント・解答が詳しくつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。 教科書の重要事項や定期テストに出題されやすい事項がひと目でわかるようまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。 中学教科書ガイドが1冊あれば、1年間の教科書レベルの内容が習得できるつくりになっているのも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 【2025年度改訂】 定期テストの攻略本は、定期テスト対策にぴったりの問題集です。 教科書に合わせて、テスト範囲を集中学習することができます。 特に大切な要点を押さえた解説と、テスト対策に絞った問題がそろっています。 重要なポイントを赤シートで隠しながら、効率的に学習できます。 毎日の学習に「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、定期テスト前にはこちらの問題集で集中学習、といった使い方が効果的です。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なサポートが充実しています。 学校の定期テストを攻略したいという方には、この一冊がおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.実力アップ&得点アップにおすすめの問題集3選 こちらでは、学力のレベルごと、目指したい得点ごとにおすすめの問題集を紹介します。 簡単すぎて手応えのないものはもちろん、難しすぎる教材も身につかないため、 自分の学力レベルに合った問題集を選ぶことで実力アップ&得点アップにつながります。 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】【2025年度改訂】 わからないをわかるにかえるシリーズは、基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。 やさしくわかりやすい説明、豊富なイラスト、オールカラーが特徴の一冊で、基本からつみあげることを追求しています。 基本→練習→まとめの3ステップ。 各単元で要点を確認し、練習問題で反復したら、単元のまとまりごとにテスト形式で定着度を確認します。 1回分は見開き2ページになっていて、無理なく学習を進められるようになっています。 覚えておきたい知識をチェックできる「ミニブック」や重要知識の暗記に使える「暗記カード」など、教科ごとに学習に役立つ付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略【学年別・領域別】 完全攻略シリーズは、教科書の内容はある程度理解できていて、さらに一歩進みたいという人におすすめです。 基本問題、標準問題、実戦問題と段階的にステップアップできます。 教科書とはちがう題材で豊富に演習するため、定期テスト対策から高校入試の基礎固めまでの確かな実力を身につけることができます。 国語・社会は「耳ヨリ音声解説」、英語(英文法を除く)は発音上達アプリ「おん達」など、教科別のWEB付録が充実していることも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 ハイクラス徹底問題集は、最高峰の問題演習で、定期テスト・実力テスト対策から、入試対策まで、あらゆる試験に強い実力をつける問題集です。 過去の入試で出題されたレベルの問題に触れられます。 定期テストによく出題される標準的なレベルの「徹底理解」から、 公立・国立・私立高校入試のやや高いレベルの「実力完成」、 主に国立・私立高校入試で出題された、かなり高いレベルの「難関攻略」と、 段階的に国立・私立難関校を目指せる高い学力を育成する構成になっています。 問題集の最後は総合実力テストになっていて、強くブレない実力をつけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.高校入試の合格力をつけるためのおすすめ問題集3選 高校入試は、中学3年間で学習した内容の理解が求められます。 高校入試の約7割が中学1 ~2年生で学ぶ範囲から出題されるため、早めの対策と学習の定着が合格のカギです。 高校入試対策ができる問題集を活用し、着実に高校入試の合格力をつけましょう。 わからないをわかるにかえる【高校入試】 わからないをわかるにかえる高校入試シリーズは、超基礎からやさしく学んで高校合格をめざす問題集です。 高校入試対策のはじめの1冊として、苦手な単元をしっかりやり直して高校入試の合格力をつける内容となっています。 「得点力UP! 入試特集」で実際の入試に近い総合問題にチャレンジできます。 入試直前まで使える赤シートつき「合格ミニブック」など便利な付録もついています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策! 「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 コーチと入試対策は、8日間or10日間で仕上げる入試対策用の問題集です。 ウサギとヒツジのかわいいキャラクターがコーチとしてていねいに解説をしていて、受験対策が楽しくなるような紙面が特徴です。 「8日間完成中学1・2年の総まとめ」 入試までまだ時間的余裕はあるけれど、これまで勉強してきた単元に不安がある、短期間に復習をしたいという人に最適です。 8日間で中学1年、2年の復習と定着確認ができます。 使用時期は3年生に進級する直前の春休みや3年生の夏休み頃がおすすめです。 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 こちらは3年間の総仕上げができる問題集です。 使用時期は3年生の夏休み∼冬休み頃がよいでしょう。 入試のリハーサルができる模擬テストの入試チャレンジテストつきです。 どちらも、机に飾って眺めるだけで勉強の役に立つ「応援日めくり」や 点数を記録して弱点を発見できる「ふりかえりシート」など、 楽しく前向きに学習できる付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 【高校入試】 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 完全攻略高校入試は、効率よく勉強をして、高校入試を攻略したい人にぴったりの問題集です。 「中1・2の総復習」 入試に向けての基礎力をつけるにはこちらがおすすめです。 入試出題範囲の約7割を占める、中1・2年の学習内容を効率よく復習でき、苦手な単元の克服にもぴったりです。 「3年間の総仕上げ」 入試に向けての実戦力をつけるにはこちらがおすすめです。 入試で出題頻度の高い問題を、出題形式別や模擬テスト形式など、さまざまな角度から演習ができます。 どちらも、要点とポイントが簡潔にまとめてあり、標準問題からステップバイステップで入試レベルまで力を伸ばせます。 「中1・2の総復習」は1カ月程度、「3年間の総仕上げ」は2カ月程度で取り組めます。ボリュームがあるため計画的に進めるのがよいでしょう。 単元内容をいつでもどこでも確認できる赤シートつきミニブックの「入試直前チェック」や、 いつ、何ページやるのか計画を立てやすい「学習計画表」など、 学習をサポートする付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 7.まとめ 中学生の学力向上には問題集が効果的ですが、目的を決めてレベルに合ったものを選ぶ必要があります。 教科書準拠の教材を使えば、普段の予習・復習として基礎を固めることができますし、 入試対策の教材を使えば、効率的に目標とする高校の合格に近づけるでしょう。 本記事を参考に、自分に適した問題集を見つけてみてください。 そして、ぜひ文理が発行する問題集を学力アップにお役立てください。 問題集は各ネット書店でも購入できますので、ぜひご検討ください。

「365/46」

このブログがアップする11月15日は、1年365日のうち残り46日という、なんとも安易なタイトルと思われるかも知れないが実はちゃんと落ちがあったりして、ともかく11月というのは私にとっていつも、あるノスタルジーを思い起こさせられてしまうことがある。 北海道出身者にとって本州の、いや東京の11月というのは、同じ日本でもこんなにも違うものかと感じるのは私以外にも多くいるであろう。東京の11月は基本的にいつも晴れていて気温は20度前後で過ごしやすく、毎日がお出かけ日和でなんだかこう、とてもいい月なのである。THE秋なのである。 対して北海道の11月は、それはもう暦通り初冬であって、こちらは基本的に天気がいつもぐずついており、わずかな晴れの日が本当に小春日和であって、三温四寒をすっとばして二温五寒といっても過言でなく、朝、暖かいから薄手の格好(とはいってもすでに上着は必須)で出て行ったら、帰りは北風ビュービュー、そして雪になるかならないかのような冷たい雨で、気を許すと一発で風邪をひいてしまう、そんな命がけと隣り合わせなのが、北海道の11月の学生たちだったりする。 私の中学校は山の麓にあり、3年間であらゆる登下校ルートを探ったが、どうしても徒歩45分の壁を破ることが出来ず、友人と別れた後のひとり帰り道20分間は、妄想をするくらいしかなかった。 帰り道の最大の難所は、ここを通らなければ家に帰れないほぼ1キロの直線道路であって、私が住んでいたところは、当時はまだ新興住宅街のはしりだったことから、住宅街というよりは原野にポツポツと家が建っているといった、それはもう、前後左右遮るものがなく非常に開放的な直線道路であった。 で、11月である。北海道の11月は日が沈むのも早く、16時半にはもう既に真っ暗だったりして、北風は容赦なく吹くは、みぞれ交じりの雨が降る中、その直線ほぼ1キロを歩くのはほぼ罰ゲームであり、時間にして約10分をいかに過ごすかが、1日の中で一番難儀なことであった。 何か楽しいことを考えようにも、かように過酷な状況では土台無理なことであって、それならば逆に苦痛のことを考えれば、この外的環境と中和されてイーブンになるのではと考えた。そして、当時の最大の苦痛は英単語を覚えることであった。 覚え方は至ってシンプル。北風にさらされながら、頭の中でひたすら単語を書くのである。そして比較的文字数の多い単語を選んだ。真っ暗の中、体を縮こまってブツブツと何かを言っている中学生は異様だったであろう。 一番覚えているのが「understand」であって、なぜ「下」と「立つ」を合体させたら「理解する」になるのか、それこそ全く理解できなかったのだが、無になり、念仏のように唱えていたら、頭では理解できずとも、いまだにその単語だけは自信を持ってその意味を答えることができるのは、苦行の賜物だと思っている。なおそれ以外、苦行中で唱えたであろう単語はほぼ覚えることが出来なかった。理由は暗記をするにあたり、文字として書かなければ私のスペックでは覚えることが出来なかったからだ。無念である。 そして30年後、そんなアホらしい苦行をせずとも、確立されたメソッドにて英単語を覚える本をプロデュースすることになるとは、当時の私は思いもよらなかっただろう。それが個別指導塾で超おなじみ、明光義塾さん監修の「毎日ちょっと365日ドリル英語」である。 1週間に10個の単語を確実に覚えるそのメソッドは、1日1ページ、1週間計7枚にて、その10個の単語をありとあらゆるやり方で習得する、それはそれで根性が必要になってくるが、北風や冷たい雨にさらされなくとも、あたたかいご自宅で英単語をしっかりと覚えることが出来るのだ。ぜひぜひ一度お手に取ってご覧頂きたい。なおこちらの商品は小学生で学ぶ英単語約700語を収録しております。 さて今年も残り46日である。年の瀬が近づく毎年11月になるといつもあの苦行を思い出し、懐かしくもそして故郷の寒空に思いを馳せるのである。 【今回の執筆者】 イニシャル:O 所属:営業部門 年代:40~50代 今回のひとこと:東京も冬はやっぱり寒かったりする

いま、“大人”に伝えたい! 「小中学校の勉強やり直し」オススメ書籍3選

小中学生の保護者の皆さま、突然ですが、こんな経験はありませんか? ☑テレビのニュースを見ていたら、答えられない質問を子どもにされた。 ☑子どもの勉強の相手を小学校までしてたけど、中学校に上がって内容がわからなくなった。 ☑生活での疑問や悩みに直面して、「あの頃もっと勉強していれば……」と思わされた。 人生100年時代などと謳われているとおり、現代は子どもだけでなく、大人になっても勉強を続ける時代。 ……というのは言いすぎかもしれませんが、 「わからなかったことが、わかる。」 「自分が、昨日の自分より成長している。」 という感覚は、代えがたい喜びです。 そこで今回は、「大人の皆さんにこそ伝えたい、【学び直し】にぴったりの文理の教材」を(筆者の独断と偏見で)ご紹介したいと思います! オススメ書籍その1:『わからないをわかるにかえる 中学公民』 ※『わからないをわかるにかえる 中学公民』は2025年に改訂しました。本記事に掲載の紙面は改訂前の画像になります。最新版のご案内はこちら。 中学生向けの超基礎問題集である『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 本シリーズは、中1~中3の国語・数学・理科・社会・英語…と多種多様なラインナップがあります。 あえてその中から、「大人の学び直し」に最適な1冊を選ぶなら、「中学公民」をオススメします。 中学の「公民」の授業でどんなことを学習したか、皆さまは覚えていますか? 例えば、以下のような項目を扱います。 ・選挙や政党のしくみ ・家計と消費 ・労働者の権利 ・税金や社会保障のしくみ ……どれも、大人の私たちからすると、身近な話題ですよね? 正直なところ、筆者が中学生のときは、 「地理、歴史と比べて、公民は暗記ばかりでつまんない」(←失礼) と思っていました。 しかし、大人になり社会経験を経た今こそ、公民の学習内容は身にしみることが多いです。 △本紙34ページ。つい先日に参議院選挙がありましたが、小選挙区制と比例代表制の違いを身近な人に説明できるでしょうか? 『わからないをわかるにかえる』シリーズは、左ページで解説をし、右ページで問題を解く仕組みになっているので、その名の通り、「わかりやすさ」は折り紙つきです。 △左ページに解説、右ページに問題 右ページの問題の多くは左ページの解説を見ることで解くことができます。 問題を解くことで、一時しのぎでない、ずっと残り続ける「知識」をしっかり定着させられます。 また、同じ『わからないをわかるにかえる』シリーズから、英検®対策本も出ています。 勉強でなにか具体的な目標を持ちたい方は、英検®合格を目標に本書に取り組んでみてはいかがでしょうか? △『わからないをわかるにかえる』英検®シリーズ。詳しくは公式ページをご参照ください。 オススメ書籍その2:『中学教科書ワーク 技術・家庭(1~3年 全教科書対応)』 ※『中学教科書ワーク 技師・家庭』は2025年に改訂しました。本記事に掲載の紙面は改訂前の画像になります。最新版のご案内はこちら。 『教科書ワーク』は、小中学校の授業の進度と合わせて学習できる準拠教材で、文理の看板商品ともいえるシリーズです。 この教科書ワークに、国語・数学・理科・社会・英語のいずれでもない、実技の銘柄があるのをご存じですか? 現在は「美術」「音楽」「保健体育」「技術・家庭」の4銘柄が出ており、 いずれも学年別でなく、また特定の教科書に紐づかない「全教科書対応」の銘柄です。 中学での実技科目は、高校入試で扱われないためか、どうしても相対的に小さく扱われがちです。 私自身も中学生のときは、 「実技とか、おまけでしょ」(←失礼) と正直思っていました……。 しかし、実は大人になった今こそ、実技(「美術」「音楽」「保健体育」「技術・家庭」)はお役立ち情報の宝庫なのです! ためしに、『教科書ワーク 技術・家庭』の誌面を少しのぞいてみましょう。 あなたは、下の問題を何問正解できますか? △57ページ「情報の技術」より。※現在、通信方式は「http」ではなく「https(Hypertext Transfer Protocol Secure)」が主に使われています。 △87ページ「家族・家庭と地域の関わり」より △101ページ「食品の調理」より △137ページ「金銭の管理と購入(2)」より こたえ ★本記事で出題された問題の答えはこちら (※2ページ目のアンケートについては回答期間を終了いたしました。) ……いかがでしたか? 誌面をご覧いただくとわかる通り、大人になった私たちから見ると、「技術・家庭」には、 「かゆいところに手が届く~~!」 そんな知識が満載なのです。 今回取り扱った「技術・家庭」だけでなく、「美術」「音楽」「保健体育」など実技の他銘柄にも、大人が身につけていたい教養や、生活の知恵が詰まっています。 この機会に、ぜひ手に取ってみませんか? オススメ書籍その3:『できるがふえるドリル 小学4年 計算』 最後は、これまでと少し違う趣向の1冊をご紹介します。 たとえば仕事を退職されたり、子育てから手離れをしたりして、 「1日で使える時間にゆとりができた」 という方は、「小学校の計算」をやり直してみませんか? 「小学校の勉強なんて……」と侮るなかれ。 紙面を見てみると、意外とややこしいことを小学生がしていることに気がつくはずです。 △小学4年のわり算。しっかり解ききることができるでしょうか? 小学校の「算数」は、中学で「数学」にステップアップします。 それに伴い、必要とされる考え方が、目に見えるものを扱う具体的な思考から、現実の例に落とし込みづらい抽象的な思考へとだんだん移っていき、だんだんと算数に「ニガテ意識」を持つ子どもが増えていきます。 大人になった皆さまの中にも、 「この辺りから、算数・数学がよくわからなくなったんだよなぁ……」 という方がいるのではないでしょうか。 もし生活で自由に使える時間が増え、新しく何かをはじめようと思った方は、あの頃のニガテ意識を解消する時間をあえて作ってみるのもアリかもしれません。 最新版のご案内 今回の記事では、「大人の学び直し」に最適な文理の教材として、以下の3つの書籍を取り上げました。 ・『わからないをわかるにかえる 中学公民』(※2025年度改訂版のご案内です。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・『中学教科書ワーク 技術・家庭(1~3年 全教科書対応)』(※2025年度改訂版のご案内です。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・『できるがふえるドリル 小学4年 計算』 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 大人の立場になると、自身が持てる時間がどうしても限られてしまいます。 その一方で、「自分が気になったことを好きなだけ勉強できる」のは大人の特権! 今回取り上げた書籍が気になった方は、ぜひ書店に足を運んでみてください。 「大人の教科書ワーク」好評発売中! 2024年2月1日に、文理から初の大人の学び直しシリーズ「大人の教科書ワーク」が発売しました! ”教科書をひもとけば、日常がちょっぴり楽しくなる”をコンセプトに、 教科書を軸にして学び直すことができるシリーズとなっています。2 ▲日常の悩みやギモンを、小中学校の教科書で解決! 「学び直しって何からやればいいんだろう」 「なんとなく中学生くらいの勉強をやり直したいけど…」 といった方におすすめです。 ・『大人の教科書ワーク』 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

中学校生活を完全攻略! リニューアルした完全攻略を語る

この春! 文理の完全攻略シリーズが大幅リニューアルをしました! 今日は、新生・「完全攻略 学年別・領域別」について、語っていこうと思います。 ※かなりポイントを絞った話になります! 概要、また、高校入試シリーズについては特設サイトをご覧ください。 とはいえこれはおさらい! 『完全攻略』シリーズとは? 2008年の刊行以来、長く愛されるシリーズ。 「わかりやすい説明で要点をインプットする」参考書の側面と、 「様々な形式の問題を解いて学習内容をアウトプットする」問題集の側面が合体! 教科書だけではモノ足りないキミに、おすすめの学習参考書! ではさっそく語りましょう!↓↓ 表紙と紙面デザインを一新! まず、完全攻略、今までの表紙と紙面がこちらです。 そして、新しくなった表紙・紙面がこちら! ……いかがでしょうか? がらりと雰囲気が変わり、シンプルかつおしゃれな印象に生まれ変わったのではないでしょうか! 5教科並ぶと、色合いがきれいですね! 表紙の階段部分には、ピクトグラムのこびとさんが! このピクトくんたちは、教科によってさまざまな動きを見せます。 カバーを外したところにも、遊びがあるかも? ぜひ確認してみてください! こだわりの教科別付録! 今回の改訂にあたり、付録が大幅パワーUP! まず、全教科に共通でついているものは、★赤シート付小冊子(スマホにも対応!)★学習計画表(WEBダウンロード)★「定期テスト対策問題」に対応した解答用紙(WEBダウンロード) 解答用紙はこのような感じです。 「定期テスト対策問題」のページと対応した解答欄が印刷された解答用紙を、 WEBからダウンロードすることができます。 本にいきなり書き込まず、解答用紙を何枚かダウンロード・出力しておくと、何回でも解き直すことができますよ! ▼▼ここからがすごい!!▼▼ 完全攻略には、教科の力をのばすのに最適な+αの付録が用意されています。 国語・社会は 「耳ヨリ音声解説」 キャラクターの会話をラジオのように聞き流しながら、重要語句を頭に入れましょう。 真面目なだけの解説音声ではありません! 個性的な妖精たちが織りなす、一風変わった会話に思わず笑ってしまうかも……? \どういうこと?と気になったらチェック!/ 数学・理科は 「完全攻略テスト」 この2教科は、問題量をこなすことが定着への近道。 WEBからテストをダウンロードし,繰り返し演習できます。 苦手な単元も、数をこなして問題のパターンを覚えていくと、解きやすくなるはずです! \しゅばばばばばばばば……/ そして英語! 『教科書ワーク』でもおなじみ「おん達」の完全攻略バージョンが登場! 「おん達 完全攻略」 「Perfect Book」と連動して、自宅でも発音練習や会話の練習ができます。 AIが採点してくれるので、家族や友人と発音対決をしてみては! \ちょっとやってみました/ いかがでしたか? 今回紹介した見どころだけでなく、問題集としてもしっかり実力派です! ぜひ実際に使ってみてください! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

新学期までにココだけは! 新中学3年生 押さえておきたい復習ポイント

新中学3年生のみなさん、進級おめでとうございます。 高校入試を控えた受験生にとっては、勝負の1年になりますね。 中3の勉強でよいスタートダッシュを切るには、これまでの復習が大事です。 教科ごとに中2までの学習内容のココだけは押さえておきたい!というポイントをお伝えします。 英語 ・現在、過去、未来、それぞれの形と使い方を理解できるようになりましょう ・can、 may、 mustなどそれぞれの助動詞の意味と使い方を理解できるようになりましょう ・比較に関するさまざまな表現を理解し、使えるようになりましょう ・受け身の形と意味を理解し、使えるようになりましょう 数学 ・分配法則、交換法則、結合法則について確認しておきましょう ・式の同類項のまとめ方を確認しておきましょう ・1次関数の式の形やグラフのかき方、比例との違いを確認しておきましょう ・合同の証明のしかたを確認しておきましょう ・「平行四辺形の2組の対角はそれぞれ等しい」など、図形の特徴を整理しておきましょう 国語 ・熟語の構成、類義語・対義語を理解しましょう(漢字・言語) ・敬語を理解しましょう(漢字・言語) ・活用の有無、活用形を理解しましょう(文法) ・品詞の識別ができるようになりましょう(文法) ・漢文のルールを理解し、書き下し文に直せるようになりましょう(古文・漢文) ・有名な古典の作品名や作者名をおぼえましょう(古文・漢文) 理科 ・気体の性質を確認しておきましょう(中1) ・化学変化について確認しておきましょう(中2) ・食べ物を通した生物どうしのつながりについて確認しておきましょう(小6) ・月と太陽について確認しておきましょう(小6) 社会 ・日本の地方区分ごとの自然と産業の特徴を理解しておきましょう ・武士による政治のしくみが時代ごとにどのように変化したかを確認しましょう 中1・2の復習におすすめの教材 ここでちょっと宣伝です。 高校受験を考えている新3年生には、「完全攻略 高校入試」がおすすめです。 「完全攻略 高校入試」には、 「中1・2の総復習」と「3年間の総仕上げ」の2シリーズがありますが、 今の時期には「中1・2の総復習」がぴったり。 約1か月で、中1・2の学習内容を総復習できます。 ゴールデンウィーク前までにやり切って、中3のスタートダッシュを切りましょう!