なるほど!Bunri‐LOG

対象

「お盆」のひみつ 2024

毎日、暑い日が続きますね。 この時期の観測史上最高気温が連発し、40℃って聞いても、驚かなくなってきています。 もう、夏も同然です。 そんな今日この頃、学生さんは夏休みも間近! お勤めの方は、「お盆休み」はどう過ごそうか、そろそろ頭をよぎる頃ですね。 皆さん、お盆が待ち遠しいのではないでしょうか? 私自身がお盆休みを楽しみにしているので、昨年にひきつづき「お盆」について、ちょっと書いてみようと思います。 「お盆」っていつ? 今年2024年のお盆は、8月13日から16日です。 盆の入りが13日、盆の明けが16日。地域によって異なりますが、この期間に「お盆休み」を設定する会社が多いのではないでしょうか。 今年は、8月11日の山の日が日曜日のため、12日の月曜日が振替休日となり、8月10日の土曜日から8月18日の日曜日までの9連休になるところが多そうです。 (ちなみに、弊社のお盆休みも8月13日~16日なので、9連休です!) やはり「お盆」というと、「8月」を思いますよね。 ここで、あらためて『お盆』のおさらいです。 全国的に「お盆」といえば、8月15日が主流になっていますが、 8月のお盆を「旧盆」、 7月のお盆を「新盆」といいます。 全国的には8月の「旧盆」の地域が多いですが、 7月の「新盆」の地域は、東京の一部や、北海道、石川、神奈川、静岡、山形、栃木、佐賀の一部地域が7月だそうです。 (また、東京の多摩地区では7月下旬から、沖縄では8月中下旬に行う場合も) なぜ、7月と8月と分かれているかというと、暦の変化です。 明治時代に旧暦から新暦に変わったため、それに伴って、のようですが、農家の方の繁忙期と重なったからということもあるようです。 そもそも「お盆」って? 諸説ありますが、「お盆」はやはり仏教から来ている言葉で、「盂蘭盆会」(うらぼんえ)を省略して「お盆」と呼ばれています。 「ウラバンナ」という音からきていて、それは「逆さ吊りの苦しみ」という意味です。 逆さ吊りにされたような苦しみを受けている人に供養をしたところ、その功徳によって救われたそうです。 そのような信仰や仏教思想が結びついてできた行事と言われています。 「お盆」で何をやる? 地域や宗派によって、さまざまなので一概に言えませんが、ここでは一般的なことを紹介してみたいと思います。 迎え火 ご先祖様を迎えるために、「迎え火」を焚きます。 「迎え火」や「送り火」には麻の茎を乾燥させたものなどを燃やします。 家に迷わず来られるようにという目印だそうです。 また、地域・風習によっては、キュウリやナスで馬や牛を作ったり、ほおずきを飾ったりしてお供えをするところもあるようです。 キュウリに割りばしで足をつけるのは、馬に乗って早く来て、ナスに割りばしで足を付けるのは、牛に乗ってゆっくり帰ってもらうという意味があります。 テレビ(日曜放送の国民的アニメ)では見たことがありますが、私は作ったことがありません。 地域性や風習の違いでしょうか、皆さんはいかがでしょう。 送り火 「送り火」は、お見送りをするために焚きます。 有名なものは京都の「五山送り火」(大文字焼)や長崎の「精霊流し」などがあります。 「五山の送り火」は、京都で毎年8月16日に行われ、「大文字焼」として親しまれていますね。 五山で「大」(右)、「妙」「法」、「舟形」、「大」(左)、「鳥居」の形に点火されます。 「大文字焼」は見たことがありますが、遠くから見ても壮観で迫力があります。 お墓参りに「キリコ」? お墓参りに行くときは、ろうそく、お線香、お供え物などを持っていきますね。 私の出身の地域(金沢市)では、さらにプラスして「キリコ」という木と紙でできた灯篭のようなものを持っていくのです。 お墓の前に「キリコ」を吊るすひ竿や紐が貼られており、そこに吊るす風習があります。 この「キリコ」を持っていくのはお盆では当たり前だと思っていましたが、地域限定のものだと大人になって知りました。 「キリコ」は7月のお盆の時期になると、スーパーやホームセンターに山積みになって並び始めます。 自分たちがお参りするお墓の分の「キリコ」を買います。 また、宗派にあわせて、たとえば浄土真宗なら「南無阿弥陀仏」、曹洞宗なら「南無釈迦牟尼仏」と書かれたものを選びます。 キリコの裏には、名前を書いてお供えするので、お墓の前に吊るされている「キリコ」を見ると、誰が来たかがわかったりします。 「あのおじちゃん、お参りに来たんだ~」とか、「いとこたち、これから来るんだね」とか。 現在のキリコは、木の板状のコンパクトのものに変わりつつありますが、かつては、灯篭のような形のものでした。 何件かお墓参りに行くときは、「キリコ」がたくさん持って行ったので、まあまあかさばりました。 そんな「キリコ」はお盆が終わるとお寺さんで処分しないといけなくて、もろもろ廃棄するのに大変と、20数年前に話題になり、転換期を迎えました。 それをうけて、今は「箱キリコ」から「板キリコ」が主流になっています。 今は、スーパーなどで多く積み上げられているのは「板キリコ」で、供養の形も時代の流れとともに変化しているといった感じでしょうか。 「お盆」 毎年、お盆休みの1か月前、この時期になると、お盆休みの帰省のきっぷを予約しないとなぁ、と。 帰省したら、お墓参りに行かなきゃ、と思います。 お盆休みなんてなかったり、受験や部活で忙しい人もいらっしゃると思いますが、お盆休みに家族や親戚で集まることがあったら、ちょっと多忙な日常から一息ついてみてください。 お墓参りや団らんをきっかけに、いろんなこと、話してみるのもいいかもしれませんね。 夏休みにちょっとがんばってみよう、と思う人におススメ![PR] 小さいサイズのドリル♪ なので、無理なく取り組めます。 さんすう、こくごは教科書に合っているものを選べます! 文理の「教科書ドリル」、よろしければご覧ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:新幹線チケット取らないと

高校入試に向けて準備をしよう! 【公立高校編】

中学生のみなさん、行きたい高校は決まりましたか? 今日の記事では、高校入試、とくに公立高校の入試について解説します。 公立高校入試の仕組みを理解して、入試に向けてしっかり準備をしましょう。 そのまえに、まずは、公立高校とはどんな学校なのかを見ておきましょう。 公立高校のと私立・国立高校のちがい 高校には、運営主体のちがいによって、公立高校、私立高校、国立高校があります。 公立高校 公立高校は、都道府県や市町村などの地方自治体が運営する高校です。原則として、その地域に住む人だけが通うことができます。 私立高校 私立高校は、学校法人などが運営する高校で、学校ごとに建学の精神をもち、独自の特色ある教育を行っています。 国立高校 国立学校法人が運営している高校です。国立大学付属のため、充実した教育環境が整えられており、教育水準も高いです。 公立高校の特徴 3種類の高校のうち、公立高校の特徴をもう少し詳しく見てみましょう。 普通科と専門学科 公立高校は、大きく普通科と専門学科に分けられます。 ●普通科…広く一般的な知識を学ぶ学科。進学希望者向けのカリキュラムを組むところが多い ●専門学科…特定の分野についての専門知識や技術を学ぶ学科 近年は、普通科と専門学科の要素を合わせもつ総合学科も増えつつあります。 学費 公立高校の授業料は自治体ごとに定められています。 公立高校の3年間の学費は総合平均で140万ほどです。 私立高校の総合平均が300万ほどなので、大幅に安く抑えられています。 校風 公立高校の校風は学校によってさまざまですが、一般的な傾向として、私立高校に比べて校則などが厳しくなく、自由度が高い学校が多いです。 地域で異なる公立高校入試 ここからは、公立高校の受験を考えている人に向けて、入試の特徴をお伝えします。 地域によって入試の仕組みが異なる 大前提として、公立高校の入試制度は、各都道府県または市町村などの地方自治体が定めています。 地域によって制度が異なるため、公立高校を受験する際は、必ず自分が受験する公立高校が属する自治体の情報を確認しましょう。 「学区」が定められている地域もある 地域によっては「学区」を定めているところもあります。学区とは、通学を認める範囲として決められた区域を指します。 学区が定められている普通科の公立高校の場合、原則として、その地域に住む人しか受験できません。 しかし、地域によっては学区そのものがなかったり、学区外の生徒の受験も一部認めていたりするとこともあります。 近年は、学校選択の機会拡大や少子化を理由に、学区を撤廃・再編する自治体が増えてきています。 同一地域の公立高校は1校しか受けられない? 公立高校の試験日は地域ごとに決まっています。 そういうと、公立高校は1校しか受験できないように聞こえるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。 後から説明しますが、日程が異なる、推薦入試と一般入試の2回を受験できる地域もあります。 定員割れなどの理由により、一般入試の二次募集を行っているところもあります。 愛知県は一回の一般入試で、A・Bグループのなかからそれぞれ1校ずつを選択し、第一希望、第二希望の2校まで受験校を選択できる複合選抜制度を取っています。 このように、志望できる公立高校の数や出願の機会も自治体によって異なります。 内申点が重視される地域がある 公立高校では、内申点を重視する地域もあります。内申点とは内申書(調査書)に記載される成績のことです。 私立高校でも内申を加味する学校はありますが、公立高校の場合、自治体ごとに内申点をどの程度、入試の得点として反映するかが明確に定められています。 公立高校の入試制度 公立高校の入試形体はおもに、一般入試と推薦入試に分けられます。 一般入試 学力検査の結果と内申点で合否が決まる入試形態です。 学力検査は多くの場合、国語・数学・英語・理科・社会の5教科で行われます。 内申点については、自治体ごとに、内申書の「どの学年の、どの教科の評定を、どのくらいの割合で入試の得点に加算するか」が決められています。 推薦入試 公立高校の推薦入試は大きく分けて、「学校推薦」と「自己推薦」があります。 ●学校推薦 ・多くの場合、学校長の推薦があってはじめて出願できる ・地域によっては、推薦要件を設けているところもある ・多くの場合、学力検査はなく、調査書や推薦書と、面接や作文、小論文などの結果で合否が決まる ●自己推薦 ・多くの場合、学校長の推薦は不要 ・自分で志願理由書を書いて提出 ・学力検査がある場合がある 公立高校の入試スケジュール 公立高校のおおよその日程は下記のとおりですが、必ず自分の志望する高校が属する自治体の、受験日および出願の締め切りを確認するようにしてください。 推薦入試の日程 1月後半から2月前半に実施する地域が多いです。 一般入試の日程 2月後半から3月前半に実施する地域が多いです。 公立高校入試対策 ここからは、公立高校入試対策の方法についてです。 志望校の情報収集をする これまで述べてきたように、公立高校の場合、各地自体によって入試制度が異なります。 まずは、志望校が属する自治体のHPなどから入試に関する正確な情報を集めましょう。 過去問を入手して解く 公立高校の過去の入試問題は公開されているので、受験する地域の問題を入手して解いてみましょう。出題の傾向や、合格ラインと今の自分の実力とのギャップなどを把握しましょう。 入試までのスケジュールを立てる 公立高校の推薦入試は1月後半から2月前半、一般入試は2月後半から3月前半に設定されていることが多いです。 中3になったら入試日から逆算して、学習スケジュールを立てましょう。 まだ、立てていないという人は、今から計画して、部活引退後の夏休みから集中して取り組むようにしましょう。 基本・標準問題の取りこぼしがないようにしておく 公立高校に限らずですが、入試で満点を取る必要はありません。合格点に達すればよいのですが、そのためには、問題集を解いてみて、そのなかの基本・標準問題は確実に正解できるようにおきましょう。 応用問題や新傾向の問題についても対策は必要ですが、基礎がしっかりできていてはじめて、それらの問題も解けるようになります。 内申対策をする 普段の学習をしっかりと行い、定期テストでよい点を取れるようにがんばりましょう。それが内申対策につながります。 公立高校対策に! おすすめ問題集2選 ここからは公立高校入試対策にもなる、おすすめの書籍の紹介です。(国立・私立高校の受験対策にも、もちろん使えます!) 基礎学力養成&内申対策に「中学教科書ワーク」 公立高校の学力検査では、中学校の教育課程に即して、特定の分野に偏ることなく出題されます。中には難しい問題が出題されることはありますが、内容としては、原則3年間で学んだ教科書の範囲からの出題になります。 つまり、3年間の学習の積み上げが、入試本番でも重要になるということです。 また、内申においては、定期テストの得点の比重が大きいので、定期テストでよい成績を取っていたほうが、入試でも有利にはたらきます。 そこでおすすめなのが「中学教科書ワーク」です。 こちらは高校入試対策用の問題集ではありませんが、3年間かけてじっくり基礎力をつけて公立高校入試を目指す生徒さんに、ぜひ使っていただきたいシリーズです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 実戦力をつける「完全攻略 高校入試」 公立高校の入試の内容は、原則教科書範囲の出題ですが、教科書の問題だけを解いていれば合格できるというものでもありません。 高い問題のレベルや、多様な設問の切り口に慣れておかなければ、入試本番で合格点を取ることは難しいでしょう。 そこでおすすめなのが、「完全攻略 高校入試」です。 「中1・2の総復習」と「3年間の総仕上げ」の2シリーズがあります。 中1・2の総復習 1か月程度で、高校入試範囲の約7割を占める、中1・2の学習内容を効率よく復習できる 3年間の総仕上げ 2か月程度で、中学3年間の学習内容を確認。入試でよく出題される問題を、出題形式別や模擬テスト形式など、さまざまな角度から解く演習ができる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 公立高校入試は、地域によるちがいが大きいです。 そのため、まずは、自分が志望する高校のある地域の情報を入手するようにしましょう。 入試、特に一般入試では、学力検査で中学3年間で学習したことがらの理解度が測られるとともに、内申点も見られています。 おすすめの問題集を使って、高校入試合格を目指してじっくり対策しましょう。

もう春休み?! 学校の「休み」のひみつ ♪

小中学校の学生さんは、もう春休みですね? いやいや、もう少しで休みに入るよ、 遠くに住んでいる親戚の子たちは、とっくに休みで、春休みが長い?! お父さんお母さんは、兄弟で休み違っていたりして、対応に困っていたりしませんか。 一体、どういうことでしょうか? そんな、学校の「休み」について、ちょっと考えてみたいと思います。 春休みはいつ? ブログ公開日の3月26日は、ほとんどの公立学校では春休みに入っていると思います。 春休みは、夏休みと違って、短いですよね。 学年が変わる区切りの時でもありますし、新しく中学や、高校に入学する直前の休み期間でもあります。 今までのクラスの友達と遊びに行ったりしても、あっという間に終わりそうです。 ちょっと離れた親戚の子と遊びに行こうと連絡しても、微妙にズレていたりしたことないでしょうか。 全国一律で何日から何日まで、と決まっているわけではなさそうです。 どういうことなのでしょう? 市町村ごとに違う?! なんか北海道などの寒い地域は冬休みが長くて、夏休みが短い、みたいな話を聞いたことがありますよね。 実際、どう決まっているのか?と思ったら、やはり決まりがありました。 学校教育法施行令の第29条に 公立の学校(大学を除く。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が定める。 とあります。(※文部科学省 HPより参照、一部抜粋) 要は、公立校では、市町村や都道府県で異なる、ということです。 (また、私立校では当該の学校の学則で定める、とあります) ですので、小中の公立校でいうと、大阪府大阪市では3月23日から4月7日ですが、東京都新宿区や広島県広島市では3月26日から4月7日までだったりします。 (これらは2024年の一例ですが、一部の学校では異なったりすることもあるようですのでご注意ください。ここでは土日はお休みとして記載) 春休みは、そもそも期間が短いので、大きく違わないかもですが、3日違うと、子どもたちにとっての3日は大きいですよね! その3日分で、いろいろ遊べそうです。 「秋休み」ってなくない? 日本には春夏秋冬の四季があります。 春休み、夏休み、冬休みはあるけど、秋休みって…ない。 それは一般的には、 夏は暑いので、暑いのを無理して勉強してもはかどらないので休み。これはわかります。 冬は寒いのと、ちょうどお正月があります。お正月の前後はお休みにしましょう、これもわかります。 春は、日本の学校は4月始まりですから、3月には新しい学年の準備をしたり、それこそ卒業・入学があり、 生徒も先生もあわただしいですので、お休み。これもわかります。 秋は? 秋は季節柄、気温もちょうどよく、過ごしやすいです。そんなときに休みにする必要がないですね?! 前述しましたように、学校のお休みにはルールがあり、公立校では市区町村や都道府県などで決められますし、 私立校ではそれぞれの学校で決められますので、秋休みが全くないわけではありません。 最近は2学期制を導入しているところもありますので、全国では数は少ないですがいくつかの市町村で秋休みがあるところがあります。 (ただ、いずれも2日とか4日とかで短期間が多いようです) 春休みの過ごし方パターン なかなかない「秋休み」よりも、ある「春休み」に話を戻しましょう。 春休みは夏休みみたいに熱くないですし、冬休みみたいに寒くもないですし、遊ぶにはもってこいですね! 卒業する小学6年生や中学3年生は、友達と離れ離れになってしまうそんなシチュエーションかもしれません。 仲良くしていた友達と記念に、東京のあのテーマパークや、大阪のあのテーマパークに行くのもいいですね。 一方で、 新学年を迎える直前のお休みでもあります。 ここで、前学年(当該学年)を振り返る期間と捉え、ちょっと復習してみるのもいいのかもしれません。 3学期は、お正月明けから終業式まであっという間なので、最後のほうの授業は「かけあし」になっていることもあります。 また、算数のあの箇所、実はわからなかったんだよなあ、っていうところもあったりするかもしれません。 そんなとき、新しい学年が始まる前に、ちょっと振り返っておくだけで、新しい学年で学ぶ分野にスムーズに入れるでしょうし、 新しい学年を気分よく迎えられるかもしれません。 「春休み」は、もしかして苦手を克服するちょっとしたチャンスなのかもしれません。 「時代」も変わると「休み」も変わる?! 私が小学生の頃は、教室にクーラーなんてありませんでしたので、下敷きであおいで涼をとっていましたが、 今は公立小中学校のエアコン設置率は95%を越えているようです。 夏は暑いから夏休み、とならなくなる時代が来るのかもしれません。 (といえども、外気温は上がってますし、熱中症の危険性もありますので、それはなさそうですね) 夏は夏でしか体験出来ないことを体験できる期間ですし、冬は冬で、家族でお正月を迎えるためには必要なお休みです。 みなさんも、この「春休み」に、今しかできないことをやってみてはいかがでしょうか。 ちなみに【PR】 宿題が少ない?! 春休みにおススメ! 学年の各教科をまとめて1冊で復習できる「全科まとめて」 ちょっと気になるかたは・・・ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:春の陽だまりが好きです♪

中1ギャップにつまずかないために、ご家庭でできること

もうすぐ卒業・入学・進学の時期を迎えますね。とりわけ大きな変化となるのが、新中学1年生のみなさまです。 中学1年生となり、小学校との生活面や学習面での違いにつまずいてしまうことを「中1ギャップ」と呼びます。 「中1ギャップ」を軽減し、健やかな学校生活を送ってほしい……。そのように思う保護者の方々も多いのではないでしょうか。 今回は、生活面でのフォローをご紹介しながら、特に学習面でのフォロー方法についてご説明します。 目次 中1ギャップ 中学生活になじめない? ー中1ギャップが起きる原因 ー学校生活や人間関係の変化によるギャップ ー学習面でのギャップ 中1ギャップの子どもに対して保護者ができること ー子どもによりそう ー学校と連携する ー生活習慣や学習環境を整える 学習面での中1ギャップを防ぐのに大切なこと ー学習習慣を身につける ー学校の授業の予習・復習を欠かさない ー定期テスト対策をする ー基礎をおさえて、苦手なところをつくらない 中1ギャップを防ぐ おすすめ問題集3選 ー予習・復習・テスト対策に「中学教科書ワーク」 ー定期テスト対策には「中間・期末の攻略本」 ー苦手をなくすには「わからないをわかるにかえる」 まとめ 中1ギャップ 中学生活になじめない? 中学校に入学すると、生活が大きく変化します。 変化にすぐに順応できるお子さまもいれば、戸惑ってしまい、困りごとをうまく表現できないお子さまもいます。 中1ギャップがおこる要因を探ってみましょう。 中1ギャップが起きる原因 中1ギャップがおこる要因は、大きく分けて「生活面」と「学習面」の2つに分けられます。 生活面も学習面も、お子さまの様子からうかがうことが大切です。 学校生活や人間関係の変化によるギャップ 中学校から、小学校では他校に通っていた生徒が同じ学校になることもあります。 また、地元の公立小学校を出て私立中学校に進学する場合、人間関係が大きく変化します。 そのほかにも、部活動や委員会活動など、小学校以上に本格化する学校活動での人間関係も生まれます。 中学1年生はより多くの人との関わり方を学んでいく一方、不和や衝突に悩むことが多くなる時期なのです。 学習面でのギャップ 中学校から各教科の先生に、各教科の授業を受けることになります。 小学校より難しい事項を学習し、定期試験で数字として結果が出ます。 必然的に過去の自分自身や、周囲と比べる機会が増えることが心身ともに負担となってしまうことも。 中1ギャップの子どもに対して保護者ができること お子さまが中学1年生を迎えると、思春期・反抗期の真っ只中で、関わり方が分からない……。 そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。 つい不安で、手取り足取り助けたくなってしまったり、反対に、つい強い伝え方になってしまい、溝が生まれてしまうこともあります。 お子さま自身の変化はもちろん、周囲の環境の変化にも柔軟に対応できるように、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。 子どもによりそう お子さまの変化や、お子さまが直面している学習面や生活面の変化には、保護者の方々も不安になってしまうものです。 一緒に過ごすことができる時間は、なるべくお子さんと同じ空間で過ごすようにしましょう。 無理に状況を聞き出そうとしたり、過度に家庭学習を強いる必要はありません。 お子さまの様子をそっと見守ってみましょう。お子さまからの発話を待つことでなにかきっかけが生まれるかもしれません。 学校と連携する お子さま自身の状況をお子さまからキャッチすることも大切ですが、同時にお子さまが多くの時間を過ごしている学校でも、お子さまを見守っています。 学校と連携することで、状況を把握することができます。 生活習慣や学習環境を整える お子さま自身の希望・意思を尊重して、生活面や学習面の行動を決めていくことはとても大切です。 しかし、初めて尽くしの中学1年生。 間違った方向に進みそうになった時には正さなければいけませんし、うまくいかない時はしっかりと方向性を一緒に考え直す必要があります。 正しい1つだけの方法を探して、教えようと抱え込む必要はありません。 学校生活がしっかりと健康に送れるよう、最低限のルールをお子さまと決めて、実行しましょう。 お子さまの意思を尊重しつつ、試行錯誤して生活習慣・学習環境を整えていくことが大切です。 学習面での中1ギャップを防ぐのに大切なこと 生活習慣・学習環境を整えることができたら、しっかりと成績を安定させることができるよう工夫することが大切です。 中学1年生から定期試験等を通して決まる「内申点」は、高校入試に大きく関わるので、 主要五教科をはじめしっかりと気を抜かずに日々の学習を積み重ねる必要があります。 メリハリをつけて学習習慣を整える 部活動のある日・ない日、習い事がある日・ない日、平日と休日……。 生活習慣によって、学習のリズムは異なります。まずは小さな目標に対して無理なく計画を立て、確実にこなしていきましょう。 お子さま自身が計画を立て、こなします。保護者の方は、計画や実行度をチェックします。 実行力がついてきたら、徐々に長いスパンで計画を立てます。 お子さまが主体となり、保護者の方は「自立できるようなサポート」を目指しましょう。 学校の授業の予習・復習を欠かさない 中学校では、学校の授業と、学校から出る課題が勉強の中心になります。 しっかりとこなすことができるようになったら、学校の授業の理解がより深められるよう予習・復習をはじめてみましょう。 まずは1教科から、苦手な教科から…とハードルを低くしてみます。 教科書やノートを5分~10分読んでみるだけでも、理解度は大きく変わります。授業を軸に、自分にあった学習方法を探してみましょう。 定期テスト対策をする 小学校では単元ごとに「カラーテスト」と呼ばれる大切なテストがありました。 また、漢字テストや計算テストがこまめに行われ、しっかりとついてくることができているか確認がありました。 しかし、中学校になると大切な試験は1カ月~3カ月に1度、「定期テスト」のみという学校も少なくありません。 複数単元の理解度を一度に測るテストになります。 力をしっかりと発揮できるように、各教科で「定期テスト」を意識した対策を行いましょう。 基礎をおさえて、苦手なところをつくらない 特に英語・数学・国語の3教科は、「積み上げ学習」と呼ばれ一度苦手になってしまうと挽回が難しいと言われています。 前の単元の理解度が、次の単元の理解度に響いてしまうのです。 学校の授業や予習・復習だけでは難しい、と感じた場合には早めに苦手を見つけ、克服することが大切です。 中1ギャップを防ぐ おすすめ問題集3選 予習・復習・テスト対策に「中学教科書ワーク」 教科書を使った授業の予習・復習に役立つのが「中学教科書ワーク」です。 教科書の単元配列に沿っているので、学習した教科書のページを確認しながら、問題の演習を通して基礎からステップアップすることができます。 ご購入はこちら 定期テスト対策には「中間・期末の攻略本」 短期間で集中的に定期試験対策を行うためには、「中間・期末の攻略本」がおすすめです。 基本的な事項を理解できているか短時間で確認できるうえに、演習問題を通してより回答力を磨くことができます。 教科書の単元配列に沿っているので、試験範囲を確認しながら取り組みましょう。 ご購入はこちら 苦手をなくすには「わからないをわかるにかえる」 同じ時間をかけて同じように学習していても、どうしても得意教科と苦手教科が生まれてしまいます。 『教科書レベル』は決して『簡単で十分に理解できて当然のレベル』というわけではありません。 ひとつレベルを易しくしてみましょう。 「わからないをわかるにかえる」では、コンパクトで易しい説明と、基礎レベルの問題が詰まっているので基本を理解し、苦手を克服するのにおすすめです。 ご購入はこちら まとめ 生活面でも、学習面でも大きな変化を迎える中学1年生。変化に柔軟に対応し、楽しめるようご家庭でできることを実践してみてください!

「カニ」のひみつ ~能登に想いを寄せて~

このたび令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。 能登に少しは関連することをブログで書ければと考えたところ、「カニ」が思い浮かびました。(全然関係ないといわれるかもしれません。すみません) 日本人は「カニ」が好きな人が多いですよね。(もちろん、甲殻類が苦手な方もいらっしゃいますが) 「カニ」は少々、高価な食材ではありますが、ハレの日に?奮発して食べたかったりします。 季節のものなので、旬を感じられる食材でもあります。 そんな「カニ」について、ちょっと考えてみたいと思います。 みんな大好き「カニ」 「カニ」は、食べられるものと食べられないものなど、世界中に5,000種類以上もあるようです。 ざっくり大きく分けると、カニ類とヤドカリ類で、カニ類には、ズワイガニや毛ガニ、タラバガニや花咲ガニはヤドカリ類に分けられます。 たしかにタラバガニは、北海道で獲れて、身も大きくボリューミーで、ブリブリで美味しい、っていうイメージですが、 ズワイガニとは身の感じも違っています。そもそも種類がちがうんだよ、って聞いたことがありました。 大きなタラバガニを、バクって食べたいところですが、 今回は、能登から想起したので、ズワイガニ、特に北陸のズワイガニを中心に取り上げていきたいと思います。 「ズワイガニ」! と いっても 「ズワイガニ」は、10本の足を持っています。 細めの足で、タラバガニのようなトゲトゲもありません。(ちなみに「タラバガニ」の足は8本) そんな「ズワイガニ」に絞って、話していきたい・・・といっても、その「ズワイガニ」も呼び名がたくさんあるのです! (ご存じの方も多いと思いますが) 一番有名なのは 「越前がに」 「越前がに」。 これは名のとおり「越前」=福井で獲れる「ズワイガニ」。その、オスのカニのことを言います。 「越前がに」のカニ漁が始まったのは、カニ漁の中で最も古いとされています。 ズワイガニの中でも一番有名で、高級な品種ではないでしょうか。 そして、カニの足についているタグがあるのですが、「越前がに」は黄色です。 その黄色いタグが「越前がに」である証です。 「松葉がに」も有名! 「松葉がに」も有名ですよね。 「松葉がに」は鳥取、島根の山陰地方を中心に、京都北部や兵庫北部で水揚げされたカニのことをいいます。 ここまでくるとおわかりのとおり、水揚げされる地方よって、呼び名が異なるのです! 漁の時期は、11月上旬から3月まで。 タグの色は、松葉ガニはさらに産地によって分かれていて、鳥取だと赤、島根だと青、兵庫だとピンクや白。京都だと緑となっています。 (写真:金沢の近江町市場にて) 石川県は「加能ガニ」 「越前がに」や「松葉がに」が有名な中、石川県で水揚げされるズワイガニのオスは「加能ガニ」(かのう がに)といいます。 「加能」とは、「加賀」の「加」と「能登」の「能」から1文字ずつ取って、公募で名付けられました。 漁場は、金沢港や輪島港などで、底引き網漁で水揚げされます。 漁の時期は、11月6日が解禁で3月20日までと決められています。 こちらも身がぎっしり詰まって、ミソは濃厚。 食べたくなってきます。 「加能ガニ」のタグの色は、水色です。 (写真:金沢の近江町市場にて) 富山県は「高志ガニ」 北陸3県のもうひとつ、富山県の富山湾で獲れるズワイガニを「高志の紅ガニ」(こしの あかがに)といいます。 水深の深いところに沈められた「かご」を引き上げる漁法です。 タグは紫色です。 さらにメスの呼び名も違う⁈ 福井県で獲れるオスの「ズワイガニ」のことは「越前がに」、石川県では、オスは「加能ガニ」と呼びましたが、なんとメスも呼び方が違うのです。 「越前がに」が有名な福井ではメスのズワイガニことを「せいこがに」と呼びます。 「せいこがに」大きさはオスの3分の1程度。 漁期は、11月上旬から12月の2ヶ月限定で、「内子」と「外子」と呼ばれる卵がたくさん詰まっています。 一方、石川県では、オスのズワイガニは「加能ガニ」でしたが、メスのズワイガニのことを「香箱ガニ」(こうばこ がに)といいます。 こちらも「内子」「外子」が美味しく、値段もオスの「加能ガニ」より安価なため、比較的食べる機会が多いです。 私は金沢出身ですが、「加能ガニ」は高価でなかなか食べられませんが、「香箱」はよく食べます。 11月6日解禁で、漁期は2ヶ月に満たないですが、その間になんとか食べたいといつも思っております。 (写真:甲羅の中に盛り付けしました) まとめ このように「カニ」といっても、「ズワイガニ」や「タラバガニ」があり、 「ズワイガニ」といっても、水揚げされる場所によって、呼び名が異なる。 そして、さらにオスとメスでも呼び名が違う・・・って、なかなか他のものではないかもしれませんね。 同じ種類のズワイガニですが、獲れる漁場によって味が違うともいわれています。 オス、メス、産地で、いつか食べ比べしてみたいものですね。 そして、石川をはじめ、富山や福井の被災された地域の名産品なども食べたりするなど、 敬虔には言えませんが、何かの形で少しでも応援出来たらと思っております。 ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:故郷なのでとても心配です。

「年賀状」のひみつ

皆さん、おなじみ「年賀状」! 最近は、年賀状を書く人がどんどん減ってきていますね。 大人の方は「まだ書いているよ」っていう人もいるでしょうけど、 学生のみなさんは、「年賀状なんて書かない、LINEで済ませている」っていう人も多いのではないでしょうか。 私はまあまあな歳の大人なので、まだ書いていまして、 そろそろ年賀状の時期なので、「絵柄デザイン、何にしようかな~」って考えたりしています。 小さなお子さんがいらっしゃるおウチは、赤ちゃんの写真を載せたりして年賀状作っていますよね。 とはいえ、11月末、師走も間近になってきました。 12月15日には、年賀状の受付も始まります。 恒例行事だった年賀状書きが慣習ではなくなりつつある今日この頃、「年賀状」について、ちょっと考えてみたいと思います。 「年賀状」って? 「年賀状」は、諸説ありますが、古くは平安時代から始まったとのいわれています。 奈良時代には新年のあいさつはあったようですが、平安時代になり、遠くにいる方へのあいさつが直接、行えないので、 文書によるあいさつが始まったそうです。 そのあと、江戸時代になり、武家社会では文書によるあいさつも一般的になり、飛脚(ひきゃく)などで文書を運んでいたようです。 飛脚制度がなかったころは、重要な文書は信頼の厚い家臣に運ばせたそうです。 きっと足腰も鍛えられた人だったのでしょう。 そして、今のような形になったのは、明治維新のあと、1871年に郵便制度が確立され、 のちに郵便はがきが発行されるようになってからだそうです。 年賀状の栄枯盛衰(えいこせいすい) 1949年発行の初年度は、約1億8千万枚ですが、 2023年の年賀状の発行枚数は、16億7千万枚。(日本郵政の資料による) 「すごーい、たくさん」って思いますが、 年賀状のピークは2003年の約44億6千万枚ですから、今はピーク時の半分以下です。 2003年というと、松井秀喜選手がアメリカ、メジャーリーグに行って、ヤンキースでデビューした年です。 くしくも2023年は大谷翔平選手が大活躍しましたが、20年で大きく時代も変わったことになります。 年賀状の書き方の変遷 江戸時代には、名刺のようなものに挨拶文を書いて渡したということもあったようですが、 明治時代に官製はがきが出来てからは、そこに手書きで書いていたようです。 時代はうつろい、令和になり、今はパソコンで印刷したり、印刷会社さんに頼んで宛名まで印刷してくれたり、 あまり手書きの人が少なくなってきていますね。 かつてはハンコを買ってきて、押していたときもあり、また、芋版(いもばん)を掘って、ハンコのように仕立てたり、 楽しく手作りしていました。 また、昭和世代に切って欠かせないのは、「プリントゴッコ」です。 家庭用の簡易印刷機です。 学生のみなさんは全くご存じないでしょうけど、1980年代に大流行し、一家に一台あった(私の感覚)くらいの年末年始には 必須のアイテムでした。 年代の上の人に聞いてみてください。大半の方はご存じなのではないでしょうか。 (年末に、版を作るためのフラッシュランプ(電球)を買いに走ったのを思い出します) 郵便小噺(こばなし) 「〒」 このマーク、なんて読んでいますか? もちろん「ゆうびんマーク」でいいのですが、「ていマーク」「てぃーマーク」などと呼ばれているそうです。 それは、郵便の仕事をしていたところが「逓信省(ていしんしょう)」で、 その頭文字の「テ」からそう呼ばれるようになったようです。 「年賀状」の楽しみ♪ 年賀状が届いて、楽しみなのは、「お年玉付き」という懸賞がついているからもありますよね。 当選番号が発表されて、自分の分の年賀状の番号と見比べるとき、わくわくどきどきですよね。 結局、「切手シートか~」となることは多いですが、まれに「ふるさと小包」なんぞ上位の等に当たったラッキーですね。 そして、それ以上に、なかなか会えない人から年に1度でもお手紙が届くというのはうれしいものです。 「年賀状」がなかったら、連絡してないかもしれません。 LINEなどのSNSで、ポチっとスタンプを送ってしまうのもいいです。 でも、たまには手書きで懐かしい人に「年賀状」を書いてみるのもいいかもしれません。 お年玉付き年賀はがきで当たるとおトクですが… 文理からは「トクとトクイになる!」というハイレベルな問題集が今年発刊されました! 「CBT」という「コンピュータを使用したテスト」をご利用できます。 資格試験などでも採用されているので、一度、チャレンジしてみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:年賀状早く取りかからないと…

「お彼岸」のひみつ

「お彼岸」 「おひがん」 聞いたことあるけど、ちゃんとわかってないような気がしませんか。 秋にある? 春にも?! 「寒さ暑さも彼岸まで」という言葉は聞いたことがありますよね。 ということは、まだ暑いですが、最近は涼しくもなってきたので、「お彼岸」そろそろなのでしょうか。 8月のブログ(◆「お盆」のひみつ)で「お盆」について書いたので、 今回は、関連していそうな「お彼岸」について考えてみたいと思います。 「お彼岸」っていつ? ニュースでも「お彼岸」をいう言葉を聞きますが、一体いつなのでしょうか。 お彼岸は春と秋、年に2回あります。 近々ある「秋」のお彼岸は、2023年でいうと、このブログのUP日の翌日 9月20日~9月26日 になります。 9月23日の秋分の日を中心として一週間を指します。 「春」のお彼岸は、春分の日の3月21日を中心とした 3月18日~3月24日 でした。 秋分の日も春分の日も、昼と夜の長さが同じになる日と言われていて、その日を境に季節が移ろうという、ポイントの日でもあります。 ちなみに、「秋分の日」は、法律(「祝日法」)では「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ。」ことを趣旨としています。 法律で謳(うた)われているのですね。 「春分の日」は「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」となっており、若干の違いはあるものの、「しのび、いつくしむ日」であるようです。 「お彼岸」て何? そもそも「お彼岸」ってどういう意味なのでしょうか。 仏教の言葉で、「此岸」(しがん)という言葉があり、それは煩悩(ぼんのう)のあるこの世 という意味で、 対義として、「彼岸」(ひがん)があり、それは悟りと開けたあの世 のことを指します。 いくつかの説があるようですが、春分・秋分の日は昼と夜の長さが同じになるこの時期が、この世とあの世が最も近づくので、 ご先祖への思いが伝えやすいと考えられた、と言われています。 また、「お彼岸」の行事のようなものは日本独自のもので、日本古来にある豊作を願う「日願(ひがん)」という信仰と結びついたから とも言われています。 「お彼岸」って何をするの? 「お彼岸」は何するのか、というと、「お墓参り」ですよね。 毎年この時期になると、お墓参り行く人が多いでしょう。 お寺さんや霊園の近くは混雑したりしますね。 お墓参りには お線香やろうそく、お供え物を持っていったりしますが、お彼岸のお供え物といったら、「おはぎ」と「ぼたもち」です。 よくクイズ番組でも出る話ですが、 「おはぎ」 → 秋の花「萩」から由来 「ぼたもち」 → 「ぼた(ん)」は春の花「牡丹」からの由来 ですね。 また、「落雁(らくがん)」という干菓子や果物をお供えすることもありますが、これらは地域や宗派によって違いがあるようです。 「お彼岸」と「お盆」の違い お彼岸は、彼岸にいるご先祖様を近くで供養するために私たちが出向いてお参りすることで、 お盆は、ご先祖様を、彼岸から此岸(家)に迎い入れて供養する。お盆のお墓参りは、家へのお迎え、お見送りの意味があるそうです。 「お彼岸」もきっかけに 宗派やしきたり、地域によっていろいろちがいはありますし、お彼岸、お盆も、少し趣きが異なっているようですが、 ご先祖のことを大切に思うということは変わりません。 冒頭、「寒さ暑さも彼岸まで」と言いましたが、少し涼しさも感じるようになってきた「お彼岸」のこの時期に、 ご先祖やご家族、お友達など、身近な人を思う「きっかけ」にしてみるのもいいかもしれませんね。 ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:「つぶあん」のほうが好き

「お盆」の ひみつ

お盆はいかが過ごされましたか。 「盆、暮れ、正月」という言葉があるように、多くの会社はお盆の時期と年末年始の時期はお休みになりますね。 学生さんは夏休みがありますけど、お勤めの方はお盆休みがまとまったお休みになりますので、楽しみにされていたと思います。 今週末までお休みの方もいらっしゃるかもしれません。 当たり前のように、「お盆休みですので…」と言っている「お盆」って、いったい何のことでしょう。 「お盆」っていつ? お盆は、全国的には8月13日から16日とされています。 ですので、多くの会社はここに合わせて、いわゆる「お盆休み」を設定しますが、お盆休みの日数などはそれぞれの会社ごとに異なります。 (ちなみに、弊社のお盆休みは8月10日から16日でした) とはいえ、あれ?ウチは7月だよ、っていう方もいらっしゃると思います。 (私の出身地域は7月です) 地域によって、7月と8月と分かれます。 8月のお盆を「旧盆」 7月のお盆を「新盆」 といいます。 8月の「旧盆」の地域が多いですが、7月の「新盆」の地域は、東京の一部や、北海道、石川、神奈川、静岡、山形、栃木、佐賀の一部地域がそうだそうです。 なぜ、7月と8月と分かれているかというと、暦の変化です。 明治時代に旧暦から新暦に変わったため、それに伴って、のようですが、農家の方の繁忙期と重なったからということもあるようです。 そもそも「お盆」って? 諸説ありますが、「お盆」はやはり仏教から来ている言葉で、「盂蘭盆会」(うらぼんえ)を省略して「お盆」と呼ばれています。 「ウラバンナ」という音からきていて、それは「逆さ吊りの苦しみ」という意味です。 逆さ吊りにされたような苦しみを受けている人に供養をしたところ、その功徳によって救われたそうです。 そのような信仰や仏教思想が結びついてできた行事と言われています。 「お盆」で何をやる? 地域や宗派によって、さまざまなので一概に言えませんが、ここでは一般的なことを紹介してみたいと思います。 「迎え火」・「送り火」 ご先祖様を迎えるために、「迎え火」を焚きます。 「迎え火」や「送り火」には麻の茎を乾燥させたものなどを燃やします。 家に迷わず来られるようにという目印だそうです。 また、地域・風習によっては、キュウリやナスで馬や牛を作ったり、 ほおずきを飾ったりしてお供えをするところもあるようです。 キュウリに割りばしで足をつけるのは、馬に乗って早く来て、 ナスに割りばしで足を付けるのは、牛に乗ってゆっくり帰ってもらうという意味があります。 テレビでは見たことがありますが、私は作ったことがありません。 地域性でしょうか、風習の違いでしょうか、皆さんはいかがでしょう。 「送り火」は、お見送りをするために焚きます。 有名なものは京都の「五山送り火」(大文字焼)や長崎の「精霊流し」などがあります。 「五山の送り火」は、京都で毎年8月16日に行われ、「大文字焼」として親しまれていますね。 五山で「大」(右)、「妙」「法」、「舟形」、「大」(左)、「鳥居」の形に点火されます。 「大文字焼」は見たことがありますが、結構きれいで、遠くからでも見えます。 また、お墓参りでは、一般的に、ろうそく、お線香、お供え物などを持っていきますが、 私の出身の地域ではキリコという木と紙でできた灯篭のようなものを持っていき、お墓の前に吊るす風習があります。 キリコには、名前を書いてお供えするので、吊るされているキリコを見ると、誰が来たかわかったりします。 今現在は、灯篭のような形のものから、木の板のコンパクトのものに変わりつつあり、 供養の仕方も、時代の流れとともに変化していっています。 「お盆」をきっかけに 「お盆」のあり方は、地域、風習、慣習のよってさまざまなようです。 「盆、暮れ、正月」。 お仕事や学校の方もいらっしゃると思いますが、お休みの方が多いこの時、 家族や親戚で集まって、お墓参りに行ったり、会食したりされることが多いと思います。 ご先祖のことを話したり、今の日常のことを話したりして、いろんなことに感謝する「きっかけ」になればいいですね。 お盆過ぎで、夏休みの宿題がとっくに終わってるよ、っていう小学生におススメ(PR) 「教科書ドリル」! 小さくコンパクトなサイズで、無理なくやれて、お手頃な価格。 さんすう・こくごは「教科書準拠版」(教科書どおりの順番と用語の問題集) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら(低学年) ▶ご購入はこちら(高学年) ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:帰省ラッシュ大変

夏バテ対策で、夏休みを遊びつくそう!

ついに始まった夏休み!!とはいっても休みだからって、皆さんエアコンが効いたひんや~りした部屋で、アイスを食べながらずっとごろごろしてませんか? もしくは、ずっと外で水分もとらずに遊びまわっていたり… 実はそれ、夏バテになる原因の一つなんです! 夏バテとは? 夏の暑さによって、気持ちが悪くなったり、ダルくなったり、お腹がすかなかったりと、体調が悪くなることを言います。 とはいっても、夏は暑いし、アイスは食べたいし、涼しい部屋でゲームはしたいし、外で遊びまわりたいですよね。 夏バテになってしまう原因を知り、その対策をしっかりとして楽しい夏にしちゃいましょう! 夏バテになる原因とその対策とは? 夏バテになる原因はたくさんあります。 今回はその中で知らず知らずのうちに、やってしまいそうなこと3つをピックアップしました! 原因① 体内の水分やミネラル不足 夏は体温を下げるために、身体が汗をかきます。汗をかくことによって、体内の水分や塩分が出ていってしまい、脱水症状を引き起こします。 外でずっと遊んでいると頭が痛くなったりしたことありませんか?水分やミネラルが減ってしまうと、身体のバランスが崩れて体温調節がうまくいきません。 脱水症状がひどくなると熱中症になってしまう可能性があるので気を付けましょう。 対策① しっかり水分補給 こまめに水分補給をしましょう。汗をかいて体内から出ていったしまった水分やミネラルを、取り戻すためには体内に水分を入れるしかありません! 「1時間に1回は必ず1口水を飲む」など、水分をとる習慣をつけておきましょう。特に夏は汗で塩分も出ていきやすいので、運動をするときはスポーツドリンクを飲むのがおすすめです。 原因② 外と中の寒暖差 エアコンでひんやりした部屋と、暑い屋外を行き来すると、身体の体温調節であったり、自律神経という身体の働きを良い状態で保つために調整を行う神経のバランスが乱れてしまいます。 この自律神経が乱れることによって、体がだるくなったり、疲れが取れにくくなったり、眠りにくくなったり、などの症状が引き起こされやすくなります。 対策② エアコンで部屋を冷やしすぎない 外と中の温度差によって夏バテが起きてしまうので、エアコンの温度を下げすぎないようにしましょう。だからといって極端に部屋の温度も下げないというのも、今度は熱中症を引き起こす原因になってしまいます。 なので、エアコンの温度を26~28℃に設定するのがおすすめです。また、扇風機なども活用して冷たい空気を部屋全体に行き渡せるとエアコンの設定温度を下げすぎなくても涼しさを感じることができます。 原因③ 栄養不足 夏の暑さは食欲を低下させます。 また、暑さを乗り切ろうと冷たいアイスやそうめんなどばかりを食べていると栄養が偏ってしまいます。この栄養不足が原因で、やる気が出ない、気持ち悪くなる、などの夏バテが引き起こされてしまいます。 対策③ バランスのいい食事を心がけよう 食欲がなくてもなるべく栄養バランスのよい食事を3食心掛けることが大切です。 特にビタミンB₁や、ビタミンC、たんぱく質が含まれる食べ物は夏バテの予防に効果的です。積極的に食事に取り入れていきましょう。 夏バテ予防に効果的な食べ物 ①ビタミンB₁を多く含むもの 〈例〉豚肉、うなぎ、ごま、大豆 など ビタミンB₁は、人のエネルギーとなる3種類の栄養素のうちの1つである、糖質をエネルギーに変えるために必要不可欠な栄養素です。 ビタミンB₁によってエネルギーがスムーズに作られ、その結果、夏バテの症状の一つである疲労感を回復し、また精神を安定させてくれます。 ②ビタミンC 〈例〉パプリカ、ブロッコリー、ゴーヤ、キウイフルーツ など ビタミンCは、身体の免疫力を高め、疲労回復にも効果的です。 また、ストレスに対する抵抗力を高める効果もあり、精神も安定させる働きがあります。 ビタミンCは野菜や果物にたくさん含まれているため、お肉やご飯だけを食べていてもなかなか取り入れることはできません。そのため、好き嫌いせずサラダなどもしっかり食べてバランスよく食事しましょう。 ③タンパク質 〈例〉鶏肉、いわし、枝豆、チーズ など タンパク質は鶏肉や豚肉、大豆製品によく含まれています。このたんぱく質にも筋肉の疲労を回復させる効果があります。 人の体の約15~20%はたんぱく質でできおり、体にとって重要な栄養素です。夏は暑くて食事量が落ちがちですが、意識して取っていくことが大切です。 まとめ せっかくの夏休みなのに、夏バテになってしまったらもったいないです。 水分をこまめにとり、部屋を冷やしすぎず、バランスの良い食事をとって、最高の夏休みにしましょう。

あこがれの高校へ行ってみよう! 学校見学の心構え

中3のみなさん、志望校は決まりましたか? まだ迷っている人はもちろん、もう志望校を決めたという人も、一度実際に高校を見てみることをお勧めします。 夏から秋にかけては学校見学の機会が増えるので、志望校の情報を公式HPなどで要チェックです! 1.高校見学のチャンス 多くの高校では、学校説明会やオープンスクール(オープンキャンパス)など、受験生に自校について知ってもらうための機会を設けています。 オープンスクール(オープンキャンパス) オープンスクール(オープンキャンパス)とは受験生を校舎に招いて、学校への理解を深めてもらうためのイベントです。 模擬授業を受けられたり、部活動への体験入部ができたり、生徒や教師に個別に相談ができたりするので、その高校の雰囲気を肌で感じることができます。 学校説明会 学校説明会は、文字通りその学校の詳しい情報についての説明が行われるイベントです。 学校の教育方針やカリキュラム、進学実績などについての説明がなされます。 受験生に対して行われる場合と、保護者向けに行われる場合とがあります。 最近では、オンラインでの学校説明会も増えてきています。 文化祭・体育祭 文化祭や体育祭を公開にしている学校もあります。 生徒が企画した催し物などが見られるため、高校の校風を知る良い機会です。 2.高校見学で見るべきところ 高校見学では、どんなところを見るべきでしょうか? いくつかのポイントをご紹介します。 〇教育理念・教育方針 教育理念や教育方針は、高校進学後にどのように学業に取り組むのかに直結します。 学校説明会では必ず説明があるはずなので、しっかり聞きましょう。 〇校風 学校を見学すると、校風を肌で感じることができます。 とくにオープンスクールでは、その学校の生徒や教師と直接触れ合うことができるので、校風がよくわかります。 〇体験授業・部活体験 体験授業や部活体験ができるのであれば、積極的に参加しましょう。 入学後の学校生活がイメージしやすくなります。 〇施設・設備 教室だけでなく、体育館や図書館などの施設も見て回りましょう。 トイレ掃除が行き届いているかなどもチェックしましょう。 寮を希望する場合は、寮の見学もしましょう。 〇通学手段・近隣の環境 通学経路を確認しましょう。 夜道に危険がないか、治安にも気を配りましょう。 〇受験指導・進路指導 学校説明会では、大学入試の実績や就職実績などの話もあります。 まだ先のことと思わず、しっかり聞くようにしましょう。 3.高校見学の心構え 貴重な高校見学の機会を有意義なものにするために、次のことに気をつけましょう。 〇申し込み 事前申し込みが必要なイベントは、期日までに申し込みをしましょう。 〇服装 服装は自由な場合もありますが、私服で行く場合はあまり派手すぎたりラフすぎたりしないようにしましょう。 また、制服の場合は、着崩して行くことがないようにしましょう。 〇持ち物 ノートや筆記用具、もらった資料が入れられる大きさの袋などを用意しましょう。 また、上履きやスリッパが必要になる場合もあります。 そのほか、高校側から指定がある場合はそれを忘れないようにしましょう。 〇交通手段 開始時間に遅れないように、事前に交通手段と所要時間を確認しておきましょう。 保護者と車で向かう場合は、駐車場の有無を確認しておきましょう。 〇欠席時の連絡 やむを得ず欠席する場合は、高校に連絡を入れましょう。 高校側は参加者の名簿をつくっていることがあります。 無断欠席をすると心配をかけてしまいますし、印象が良くありません。 〇マナーを守る 授業中に私語をしない、スマホをいじらないなど、基本的なマナーを守りましょう。 また、展示物や掲示物などに許可なく触れてはいけません。 まとめ オープンスクールや学校見学は、ふだんなかなか知ることができない高校の様子を知るまたとない機会です。 実際に高校を見てみると、受験のモチベーションも上がります。 ぜひ、志望校のホームページなどで情報を集めて、参加してみましょう。

保護者もドキドキ! 三者面談を有意義な時間にするための心構え~15分の面談時間を最大限に活かすためにできること~

多くの学校では、学期末になると三者面談が行われます。 三者面談は、子ども・保護者・教師が集まり、子どもの学校生活や進路希望について共有する良い機会です。 しかし、保護者のみなさまのなかには、担任教師とどんなことを話してよいのか不安に感じていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか? 今回の記事では、そんな保護者の方に向けて、中学校の三者面談ではどんな話をするのか、また事前にどんな準備をおくとよいのかについてご紹介します。 1.三者面談の目的 2.学年別 三者面談の内容 3.三者面談の心構え 4.三者面談の準備 5.まとめ POINT ・三者面談は学校と子どもの学校生活と進路希望を共有する機会 ・面談の主役は子ども! 子どもの意思を聞いておこう ・短い面談時間が有意義なものになるかは、事前準備がカギ! 1.三者面談の目的 三者面談は、子どもと保護者、そして教師が、子どもの学校生活や進路などについてお互いに知るために行われます。 また、子どもの成長のためにそれぞれが担う役割ついて確認する場でもあります。 さらに、保護者と教師がコミュニケーションを図り、協力関係を築くための貴重な機会でもあります。 2.学年別 三者面談の内容 三者面談の内容は、学年によって異なります。 中1・中2は学校生活や家庭生活が、中3は進路についての話が中心になることが多いです。 中1の三者面談 中1の三者面談、特に1学期末や前期末の面談では、子どもが学校になじんでいるかどうか話題になりやすいです。 小学校と中学校では、学校生活も学習内容や授業形態も大きく変わるので、つまずいてしまう子どもが少なくありません。 学習量が増え、内容も難しくなっているので、この機に勉強で困っていることはないか話し合いましょう。 また、人間関係も小学校のころとは変化しているので、クラスの様子や部活の様子についても確認しましょう。 中2の三者面談 中2の面談は中1のころと同様に、家庭生活や学校生活の話題が中心ですが、進路の話も混じってきます。 入学したばかりで緊張感のある1年生とも、また受験という明確な目標を控えた3年生とも違い、中2は中だるみしやすい時期です。 そんななかで、中学生活を充実させながら、どうすれば成績をあげて、翌年の高校入試につなげることができるのか、三者で話し合うようにしましょう。 中3の三者面談 中3の三者面談は進路と受験の話題がメインになります。 面談時期は7月頃と、志望校を決めるタイミングである11月頃が多いようです。 前半の面談では事前に進路希望調査が行われ、その調査票と成績をもとに、成績の状況や志望校合格の可能性などについて話し合いが行われます。 後半の面談では、教師からより現実的かつ具体的な指導がされます。 具体的にどの高校を第一志望とするのか、また第二希望以下の併願校をどうするのかについての意思確認が行われるはずです。 成績次第では、教師から受験校の変更を提案されることもあるかもしれません。 志望校の変更が必要になった場合、面談後早めに親子で話し合い、その結果を教師と共有するようにしましょう。 3.三者面談の心構え 1回の面談時間は1回15分程度と短いです。 この貴重な時間を有意義なものにするためには、次のようなことを心に留めておくとよいでしょう。 面談時間は厳守! 担任教師は20人~30人程度の面談を抱えているため、急な予定変更は大きな負担になります。 しっかりと日程調整を行い、急なキャンセルや遅刻がないようにしましょう。 また、次の面談が控えていることがあるので、延長も避けましょう。 調査票(アンケート)を提出する 学校によっては、面談の内容を整理するため、事前に志望校などを記入する調査票(アンケート)の記入を求められることがあります。 この提出がないと、教師は面談の事前準備ができません。 面談の案内が来た際、調査票の提出の必要があるか子どもに聞いてみましょう。 話す内容を考えておく 先に述べたように、面談時間は15分程度と短いです。 その間に、教師の話を聞き、子ども意思を聞き、保護者としての考えを伝えるようになりますが、ただ漫然と話すだけでは、貴重な時間があっという間に過ぎてしまいます。 このあと紹介する事前の準備を参考に、あらかじめ聞きたいことや話したいことを考えておくことで、面談の時間を有意義なものにしましょう。 子どもの意思が何より大事 三者面談の主役は子どもです。 面識が薄ければ、保護者は教師に、教師は先生に気を使っていまい、子どもを置き去りにして話し始めてしまうことがあります。 しかし、子どもの成長のために集まっているのだということを忘れずに、まずは子どもの意思をしっかりと聞くようにしましょう。 4.三者面談の準備 限られた時間のなかで有意義な話ができるかどうかは、事前準備にかかっています。 そこで、保護者のみなさまには、面談の前に次のような準備をしておくことをお勧めします。 学校生活について知っておく 子どもは成長するにつれて、あまり学校でのことを話したがらなくなるかもしれません。 ですが、子どもの学校生活は三者面談では必ずと言っていいほど話題に上ります。 三者面談のために子どもから無理に話を聞くのは本末転倒ですが、仲の良い友だちはだれか、部活の様子はどうか、学校行事で頑張っているものは何かなどにいて、日ごろから子どもと言葉を交わしておくようにしましょう。 また、いじめなど何かトラブルに巻き込まれていそうな場合は、家庭と学校の迅速な情報の共有が大切になります。 そんな場合は、三者面談をまたずに、早めに学校に相談してください。 子どもの成績を知っておく 三者面談の場で成績表が渡されるケースもありますが、事前にテストの結果などから大体の成績の予想がつくかと思います。 面談では、教師から成績をもとに学習の改善や進学先の提案などをされることがあるので、 あらかじめ子どもの成績を把握していたほうが、スムーズに話が進むでしょう。 特に中3場合、成績は進路に直結しますので、これまでの成績も踏まえて面談に臨みましょう。 進路について親子で話しあう 進路についても日ごろから親子で話し合っておきましょう。 面談の場で子どもの志望校を初めて知ったら保護者もびっくりすると思いますが、教師はもっと戸惑ってしまいます。 というのも、教師は生徒の成績や進路希望の調査票などから、生徒の進学先や就職先についての指導プランをもって面談に臨んでいるからです。 面談当日に意見の食い違いがわかり、親子で進路希望について議論し始めてしまうと、教師は指導プランを提案できなくなるかもしれません。 面談時に親子で意見が違っていても構いませんが、教師には子どもの意思と保護者の考えを区別して伝えるようにしましょう。 そうすれば、教師も双方に対してアドバイスしやすくなります。 受験の仕組みを知っておく 志望校の受験の仕組みを知っておくことも大切です。 国立・公立・私立でも違いはありますし、同じ高校でも一般入試・推薦入試で制度が違います。 受験の仕組みを知っていると、スムーズに面談が進むでしょう。 逆にまったく何も知らない状態で面談に臨むと、子どもにとって有利な受験方法を聞き漏らしたり、あるいはそもそも出願要件を満たしていない推薦入試を希望して教師を困らせたりすることがないとも限りません。 おおよそで構わないので、面談前に保護者も高校入試の基本的な枠組みを理解しておくとよいでしょう。 5.まとめ 年に数回の三者面談。 保護者のみなさんにとっては、子ども以上にドキドキする学校行事かもしれません。 三者面談は子どもの学校生活や志望校について、家庭と学校で情報を共有する大切な機会です。 1回15分程度の短い時間ですが、事前の準備と心がけ次第で、有意義な時間にすることができます。 お子さまのためにも、この貴重な機会を活かしましょう。

内申に影響! 実技4教科をあなどるなかれ!

3学期制の中学校に通っているみなさんは、中間テストが終わってほっとしているころでしょうか? 2学期制の学校のみなさんは、ちょうど中間テストの対策の真最中ですね。 中間テストが終わったと思ったら、すぐにやってくる期末テスト! 中間テストと期末テストの大きな違いといえば、実技4教科(副教科)のテストの有無です。 「5教科の対策だけでも手いっぱいなのに、9教科も対策をするのは大変!」と感じている人もいるかもしれません。 「実技教科はついつい後回しにして、1夜づけ…」、なんてことになりがちです。 でも、この実技4教科の定期テスト、決してあなどってはいけないのです。 動画で大筋をチェック! もくじ 1.高校入試における内申とは? 2.内申における実技4教科の重要性 3.実技4教科の内申対策 4.実技教科の成績を上げるには? おすすめ問題集2選 5.まとめ 1.高校入試における内申とは? 多くの場合、高校入試は学力選抜試験と内申書(調査書)による内申点の合算で合否判定がされます。 内申とは「内々に申し述べること」という意味ですが、高校入試においては、中学校から生徒が志望する高校へ、書面でその生徒の成績や中学での活動内容を伝えることを指します。 この書類のことを内申書、または調査書といいます。 内申書(調査書)には9教科の成績を5階で評価した内申点が記載されています。 9教科というのは、英語、数学、国語、理科、社会の主要5教科と、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、の実技4教科のことです。 5段階評価は、中3を除き学年末の通知表(成績表)の評価と同じです。 中3は入試よりも前の時点で評価されます。 なお、内申書(調査書)には内申点のほかにも、出席日数や、総合所見・行動の記録・特別活動の記録などが記載されます。 2.内申における実技4教科の重要性 このように、受験する高校側には内申点が伝わっており、それが入試の得点に反映されるわけですから、学力選抜試験の科目ではないからといって、実技4教科の勉強をおろそかにするわけにはいきませんよね。 内申点の扱いは、公立高校の場合は都道府県、私立の場合は学校によって異なり、算出方法もさまざまなので一概にはいえませんが、中には実技4教科の評定を主要5教科より大きく配点するところもあります。 たとえば、東京都の公立高校の一般入試の場合、中3の成績が高校入試に反映されるのですが、その算出方法は、「5教科×5段階評定」と「実技4教科×5段階評定×2倍」の合計65点満点です。 実技教科は2倍に換算されているので、都立高校における内申における実技4教科の占める割合は大きいといえます。 ほかの都道府県でも、実技教科の配点を高くするところはあります。 こうした都道府県では、実技教科は学力選抜試験がないからこそ、内申点を重視しているのです。 3.実技4教科の内申対策 では、実技4教科の成績を上げるのにはどうしたらよいのでしょうか? 実技教科で好成績をおさめるには、才能がないとだめだと思っていませんか? 音楽や美術のセンス、手先の器用さ、運動神経…、たしかにこうした生まれ持った才能が「実技テスト」の場面で有利に働くことはあります。 ただ、実技教科の成績は実技テストの良し悪しだけきまるわけではありません。 これはほかの教科にも共通することですが、学習指導要領では次の3つの観点を重視しており、成績もこれらの観点から総合してつけられているのです。 〇学びに向かう力・人間性等 1つ目の観点は、学びへの向き合い方です。 具体的には、授業に忘れ物をしないか、主体的に課題に取り組み提出しているか、授業中に積極的に参加しているかなど、普段の学習意欲や授業態度が評価の対象となっています。 実技教科の場合、座学中心の主要5教科よりも、主体的・積極的に授業や課題に取り組んでいるかどうかは、先生の目にも見えやすいといえるでしょう。 〇知識・技能 2つ目の観点は、学びの習熟度です。 学習をとおして、何を理解し何が出きるようになったかが評価の対象となっています。 実技教科の場合は、必要な知識や技能を理解し、スキルを身につけているかが評価されます。 実技テストや作品において、得手不得手があるのは致し方ありません。 しかし、実技教科の「知識・技能」は、定期テストの点数も評価対象なので、たとえ実技テストでのパフォーマンスや作品のできが振るわなくても、定期テストの得点次第で挽回することが可能です。 〇思考力・判断力・表現力等 3つ目の観点は、「思考力・判断力・表現力等」です。 この観点においては、身につけた知識・技能を生かして、どのように課題をとらえ、答えを導き出してゆくかが見られています。 実技教科において、「思考力・判断力・表現力等」は授業中の取り組みや態度でも評価されますし、実技テストや作品からも評価されます。 また定期テストから評価されることもあります。 4.実技教科の成績を上げるには? おすすめ問題集2選 このように、成績は3つの観点から総合的につけられており、実技教科においても、単に実技のパフォーマンスや作品のできだけで評価されているわけではないのです。 では、実技教科の成績を上げるためには、どうしたらよいでしょう? 実技教科の成績を上げる方法 実技教科の成績を上げるには、たとえば次のような方法が考えられるでしょう。 ・授業や課題に積極的に取り組むことで評価を上げる ・試行錯誤や練習を重ねて、実技テストでのパフォーマンスを上げる ・定期テストで高得点を取り評価を上げる このうち、実技教科の定期テスト対策は、成績アップに直結しやすいです。 というのも、テストの点は客観的なものなので、評価に組み込みやすいからです。 また、実技教科の定期テスト対策は、「やるかやらないか」でライバルとの差が開きやすいともいえます。 とはいえ、限られた試験期間のなかで、5教科に加えて実技教科まで勉強をするのは大変ですよね。 そんなときに、短期間で効率よく対策ができる問題集があれば心強いと思いませんか? そこで、実技教科のテスト対策にぴったりの問題集をご紹介します。 「中学教科書ワーク」実技4教科 こちらは、教科書の要点を整理できる問題集です。 オールカラーの図やイラスト・写真を見ながら、要点を理解がしやすいのが特長です。 演習問題もあるので、定期テスト対策にもぴったりです。 付録の「スピードチェック」は赤シートでかくして、テスト直前にポイントを確認することができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「中間・期末の攻略本」実技4教科 こちらは、定期テスト対策のための問題集です。 薄めなので、短いテスト習慣のあいだに取り組みやすいです。 また、赤版の2色なので、赤シートでポイントを隠して学習することができます。 付録の「5分間攻略ブック」はテスト直前の最終チェックにぴったりです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.まとめ 1点が合否を分ける高校入試において、内申点は重要です。 そして、その内申点にしめる実技4教科の割合は、地域や学校によって差があるとはいえ、少なくはないのです。 実技4教科の内申は、授業への取り組みや定期テストの対策によって上げることが可能です。 副教科だと思ってあなどることなく、真剣に取り組むようにしましょう。

3月3日はひな祭り!ひな祭りのまめちしき

いよいよ3月! 最近は少しずつ暖かくなってきて、いよいよ春本番ですね。 みなさん、今日は何の日かご存知ですか? ・・・そう、ひな祭りです! 今日はひな祭りにまつわる話や食べものをご紹介します。 ひな祭り 「ひな祭り」は、子どものすこやかな成長と健康を願う、3月3日の「桃の節句」の行事です。 「桃の節句」は、七草・端午(たんご)・七夕などと並ぶ五節句のひとつです。 節句とは、季節の変わり目に無病息災・豊作・子孫繁栄などを願って、 お供えものをしたり邪気払いを行ったりする行事のことをいいます。 3月3日に飾る「お雛様」は、奈良時代に紙で作られた人形が元と考えられています。 平安時代には、人形に厄を移して川に流す「流し雛(ながしびな)」が行われるようになり、 江戸時代後半から現在のような飾るタイプのひな人形が生まれたそうです。 ちなみに、「流し雛」は現在でも続けている地域があるそうですよ。 ひな祭りどう過ごす? ひな人形を飾る ひな人形を飾りましょう! ちなみに、ひな人形は「関東雛」と「京雛」があるそうですよ。 「関東雛」ははっきりしとしたお顔立ちで、右側に男雛、左側に女雛の配置です。 「京雛」は目が細く穏やかな顔立ちで、左側に女雛、右側に男雛の配置です。 みなさんのご家庭のお雛様はどちらでしょうか? ひな祭りにまつわるものを食べる ひな祭りのイメージの食べ物といえば皆さん何が思い浮かびますか? この時期になるとスーパーが桃色の可愛らしい装飾がされますよね! ひな祭りには縁起の良い食べものをたべることが一般的です。 ここでは、ひな祭りにまつわる食べものをご紹介します! ちらし寿司 「寿司」は「寿」を「司る」という漢字を用います。 そこから、日本ではお祝い事にはお寿司を食べる習慣があります。 中でも、ちらし寿司は見た目も華やかで豪華ですよね。 また、下記のような具材と意味合いからも縁起がよく食べられるようになったのだとか。 「海老」…海老のように腰が曲がるまで長生きできるように 「蓮根」…将来の見通しができるように 「錦糸卵」…黄身と白身が金銀財宝を表し、財宝が貯まるように 「にんじん」…根をはるように はまぐりのお吸い物 はまぐりは、あさり、しじみと同じく二枚貝です。 その中でも、はまぐりは「貝を合わせるとぴったりと同じになる」のだとか! そのことから、はまぐりはぴったりと合った人と出会う「良縁」を表すと言われ、縁起の良い食べものとされています。 お吸い物にすれば、ちらし寿司との相性もばっちりですね! 白酒 白酒には厄除けや長寿の意味合いがあると言われています。 ただ、白酒はアルコールが含まれるので要注意。 ひな祭りでは、子どもでも飲めるように「甘酒」を飲むことが多いですね。 甘酒もアルコールが含まれるものが一般的ですが、 最近ではノンアルコールのものも主流になりつつあります。 ひし餅 3層になったひし餅もよく食されますね。 緑・白・桃色が層になったひし餅。 緑は「健やかな成長」 白は「清浄・純潔」 桃色(赤)は「魔除け」の意味があります。 ひなあられ この時期スーパーなどでよく並ぶひなあられもひな祭りにまつわる食べ物です。 関東は米粒状の甘いポン菓子、関西では丸い粒状のあられで、色合いは菱餅と同じ緑・白・桃色(赤)です。 地域によってお祭りや食べるものが違う 先ほどお雛様の配置や顔立ちが関西、関東で違うとお話しましたが、 地域によって特有のお祭りやひな祭りに食べものがあります。 例えば、静岡県や福岡県、山形県では飾りをつるす「雛のつるし飾りまつり」が行われています。 ちなみに、執筆者は愛知県の三河地方の出身なのですが, ひな祭りには型取りをした「おこしもの」を食べる文化があります。 「おこしもの」は下の写真のような、木型を使います。 木型は、桜や桃、梅、菊などの花の形をしたものや、 鯛やおしどりなどの生き物、のしや宝船、などといった縁起物のモチーフなどが一般的です。 ここに熱湯で練った米粉を入れ、型付けし、蒸すと・・・ こんな感じでできあがります! おこしものを作ってみよう 愛知の郷土菓子「おこしもの」 とっても簡単に作れますのでここではレシピを紹介します! 材料(2人分) 米粉(上新粉)…300g 熱湯…300ml 食紅…適量 型 ①材料を混ぜる 米粉と熱湯を混ぜ合わせる。 この時、熱湯は少しずつ注いで混ぜ合わせる。 ※耳たぶの固さになるくらになればOK。 ②着色用をつくる ①を着色用に少量(全体の10分の1ほど)とる。 着色したい色の数だけ少量にまとめ、 つまようじに食紅を少しだけつけ、着色する。 ③型づめ 型に張り付かないようにラップをひく。 着色したものを先に入れ、その後に着色していないものを重ねる。 型にしっかりと後がつくよう押し込む。 ※おこしものの型だけでなくお菓子の型や自分で成形しても可愛く仕上がる♪ ④蒸す 蒸し器に入れて、15分程度蒸す。 ⑤完成 砂糖醤油をつけたり、きなこをつけたりして味付け! いかがでしたか? 着色すると色鮮やかですね! 「おこしもの」の色付けは楽しく親子でできるのでおすすめです。 簡単に作れるのでぜひご家庭で試してみてください! みなさんのお住まいの地域にも、こうした年中行事ならではの郷土料理や、地域ごとの催しものがあるかもしれません。 ぜひこの機会に探してみてください。 縁起の良い、ひな祭りならではの食べ物を食べたり、行事に参加したりして楽しくひな祭りを過ごしましょう♪

教科書のタブレット化で学習はどう変わる?デジタル教科書の概要やメリット

みなさんの学校では「デジタル教科書」を使っていますか? 原状はまだ使っていない学校の方が多いですが、2024年度には学校現場での本格導入が予定されています。 近く、紙の教科書と併用して、PCやタブレット端末でも教科書を見ながら学ぶ時代がきます。 そこで今回は「デジタル教科書」について、メリットや利用の際の注意点をお伝えします。 目次 1.教科書がタブレット化? 今話題の「デジタル教科書」とは 2.タブレット化した「デジタル教科書」6つのメリット 3.デジタル教科書を使用する際に注意したいこと 4.教科書のタブレット化により子どもの学習はどう変わる? 5.まとめ POINT ・2024年に学校現場で本格導入予定の「デジタル教科書」とは? ・デジタル教科書にはメリットもデメリットもある ・デジタル教科書によって、これから学習はこう変わる 1.教科書がタブレット化? 今話題の「デジタル教科書」とは デジタル教科書と聞いて、どんなものを思い浮かべますか? タブレットやPCで見られる動画やアニメーションなどが入った動きのある電子教材でしょうか? 実はそれ、厳密に言うとデジタル教科書ではありません。 デジタル教科書って何? 文部科学省が定める「学習者用デジタル教科書」とは「紙の教科書の内容の全部をそのまま記録した電磁的記録である教材」を指します。 一方で、動画やアニメーション、ドリルやワーク、参考資料などの機能は、「デジタル教材」にあたります。 このように言うと、デジタル教科書はただ紙の教材をPC・タブレットでも見られるようにしただけのように聞こえるかもしれません。 しかし、後から説明するように、デジタル教科書にはさまざまなメリットがあり、学び方に変化をもたらす可能性があります。 また、デジタル教科書は、デジタル教材と一体的に使用することでさらに大きなメリットが得られます。 デジタル教科書と「GIGAスクール構想」 文部科学省は全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する「GIGAスクール構想」を推し進めており、いまやほとんどの小・中・高校で1人1台の端末が整備されました。 これにより、デジタル教科書を導入する環境が整い、文部科学省は2024年度から学習者用デジタル教科書の本格導入を目指すとしています。 デジタル教科書の導入状況 全国の公立の小中高校での学習者用デジタル教科書の導入状況は、地域によって差があるものの、2022年の3月1日時点の全国平均で36.1%です。 前年同日の平均値が6.2%であったことを考えると、1年間で急速に普及していることがわかります。 2024年の本格導入を目前に、この流れはさらに加速してゆくものと思われます。 2.タブレット化した「デジタル教科書」6つのメリット デジタル教科書には、拡大縮小、ハイライト、共有、音声読み上げ、検索、保存など、さまざまな機能が付いています。 また、動画や音声などのデジタル教材と一体化したデジタル教科書もあります。 紙の教科書にはないこれらの機能やコンテンツは便利で、学習者に大きなメリットをもたらします。 ページを拡大できる デジタル教科書では、ページや図の拡大ができます。 たとえば、地理の入り組んだ地図を大きく見られたら便利ですよね。 また、文字の大きさや背景色、テキストの色、行間・文字間隔を変更できる機能がある場合もあります。 学習者は、見やすく画面を調整することによって、学びやすくなります。 教科書に書き込み・修正ができる 紙の教科書に書き込みをした場合、きれいに消すのは難しいです。 しかしデジタル教科世であれば、書き込みやハイライトをしても簡単に修正できます。 また保存機能があるため、学習を進めるなかで重要だと思うポイントが変わった場合にも対応ができます。 共有の機能を使えば、他の人の書き込みを見ることもできます。 音声や動画を再生できる デジタル教科書のなかにはデジタル教材と一体化して、音声や動画の機能などが付いているものがあります。 たとえば、教科書の内容に対応した算数・数学の立体図の展開・回転や、英語の音声認識機能、理科や社会の動画などの機能が、デジタル教科書に紐づいており、簡単に見られるようになれば、学習者は教科書の内容を理解しやすくなります。 荷物の軽量化・資源削減になる 紙の教科書を何冊も持ってゆくのは重たいですよね。 小学生は、なんと平均して約6キロものランドセルをかるって通学しているそうです。 デジタル教科書なら、いろいろな科目の教科書がタブレットやPC1台で見られるようになります。 また、紙の資源の削減にもつながるので、環境にも優しいです。 学力分析により効率的な指導につながる デジタル教科書で学習した内容は、保存・共有することができます。 そのため、教師は学習者の学習履歴を見て学習内容の習熟の程度を把握したり、生徒の書き込みなどの内容から思考のプロセスを把握したしたりすることができます。 そして、それをもとに、生徒の理解度に応じて効果的な指導ができるようになります。 ユニバーサル対応で学びやすさが向上する デジタル教科書を導入する目的のひとつは、特別な配慮を必要とする子どもたちの学習上の困難を減らすことにあります。 たとえば、拡大機能や音声読み上げ機能は視覚障害のある学習者の役に立ちますし、音声読み上げ機能や、文字の大きさ、背景色、テキストの色、行間・文字の間隔の変更機能などの活用は発達障害のある学習者の手助けになります。 これらのユニバーサルな機能は、特別支援教育での活用はもちろんのこと、通常の学級で学ぶ子どもたちにとっても便利なものです。 3.デジタル教科書を使用する際に注意したいこと デジタル教科書は便利で学習効果が期待できる半面、利用にあたって注意が必要なこともあります。 健康を害したり、思わぬトラブルに巻き込まれたりしないためにも、デジタル教科書を使う際の注意点についても知っておきましょう。 タブレット端末に集中しすぎてしまう デジタル教科書は強く子どもたちの興味を引きます。 その反面、端末の画面に集中しすぎてしまうという問題もあります。 手元の画面に集中しすぎるあまり、教師の話やクラスメイトの発表をおろそかに聞いてしまわないように気をつけましょう。 視力への影響が懸念されている 長時間近距離で画面を見続けることは、視力低下防止の観点から避けるべきです。 まばたきの回数が減るので、ドライアイの心配もあります。 デジタル教科書を利用する際は、画面から30㎝以上離れて見るようにしましょう。 また、30分に1回は20秒以上画面から目を離して目を休めたり、ずっと画面を見続ける学習が続いたりしないように気をつけましょう。 十分なセキュリティ対策が求められる デジタル教科書の利用に限りませんが、 PCやタブレットはほぼインターネットに接続した状態で利用します。 ハッキングの可能性がないとは言えず、児童生徒の個人情報が流出してしまう心配があるため、十分なセキュリティ対策が必要です。 また、端末の紛失から情報流出する危険性もあります。 子どもたちがトラブルに巻き込まれないために、保護者も情報セキュリティの基礎知識を知りましょう。 使用制限の設定が必要になる 学校で支給されるタブレットやPCは学習のためのもので、デジタル教科書をはじめてとした教材を見たり、調べ学習をしたりするものです。 しかし、子どもたちはついつい学習に関係のないアプリのインストールをしたくなったり、Webサイトを見たくなったりします。 そのため、あらかじめ閲覧制限や機能制限などの設定をしておく必要があります。 故障や破損への対応を考える必要がある デジタル教科書を見るためのタブレットやPCが故障や破損してしまうと、授業がストップしてしまう可能性があります。 また、タブレットやPCは高額なため、すぐに買いなおすわけにもいかない場合もあります。 どんなに壊さないように気をつけていても、壊れてしまう場合があります。 その場合の対応を考えておく必要があります。 4.教科書のタブレット化により子どもの学習はどう変わる? デジタル教科書の導入が進むと、学ぶ内容は同じでも、学び方が変わります。 学び方が変われば、より主体的・協働的で深い学びが得られるようになります。 個人の学習の変化 デジタル教科書は、書き込みや図表等の抜き出しが簡単にできます。 そのため、書き込みや編集の作業をしながら、試行錯誤を深めてゆくことができます。 また、デジタル教科書の内容と紐づいたドリル・ワークなどのデジタル教材と組み合わせて利用することで、個人の習熟度に応じた学習が可能になります。 グループ学習の変化 デジタル教科書を利用すれば、グループ学習の場面で、より協働的な学びが可能になります。 たとえば、書き込み機能と共有機能を利用して、他の学習者と意見交換をしながら学びを深めてゆくことができます。 授業の変化 デジタル教科書を電子黒板などにつなぐことによって、授業のあり方にも変化があります。 電子黒板にデジタル教科書を投影し、教師が必要なところにハイライトをしたり、答えを隠して解答に至るプロセスを見せたりすることで、円滑に授業が進められるようになります。 また、生徒が書き込んだデジタル教科書を投影して、発表をしたり、議論を深めたりすることもできます。 5.まとめ デジタル教科書の導入により子どもの能動的な学習が期待できる反面、懸念点や検討が必要な部分もあり、紙からの移行に不安を抱く方も少なくありません。 今後学習環境が変化するなかで、紙とデジタル教科書の違いやメリットデメリットを把握したうえで、デジタル教科書をうまく活用するようにしましょう。 【参考資料】 文部科学省「学習者用デジタル教科書について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/seido/1407731.htm

【2024年度最新】教科書販売をしている書店とは?購入方法や価格について解説します

皆さんが小学校や中学校での学習で使用している教科書。教科書は新学期などに学校で無償で配られているため購入したことのある方は少ないと思いますが、 「家庭学習用にもう一冊欲しい」「学校は卒業してしまったが教科書を使ってもう一度学習したい」「家庭教師をしていて指導用に購入したい」 といった人もいらっしゃると思います。そんな時はどうやって購入すればいいのでしょうか?実は教科書も一部の書店で購入することが出来るのです。今回は教科書の購入方法について解説します。 動画で大筋チェック! 目次 教科書は書店で販売されている? 教科書を購入する方法は3つある 教科書の価格を調べるには 教科書の購入が必要になる3つのケース 2024年度は小学校の教科書改訂年 教科書の内容を学ぶなら「教科書準拠」の問題集がおすすめ 教科書準拠のおすすめ問題集2選 まとめ <POINT> ・教科書は書店で購入できる ・購入の際は事前の下調べが重要 ・「教科書準拠」の問題集で学習効率UP 教科書は書店で販売されている? 結論から申し上げますと、教科書は書店で販売されています。 全ての書店で購入できるわけではない 教科書は書店で販売されていると書きましたが、一般的な書籍と異なり全ての書店で購入できるわけではありません。 全国2715か所ある(令和4年4月時点)教科書取扱店で購入できます。 学校に通っていなくても購入できる 教科書は学生が使うものというイメージですが、学校に通っていない人でも購入することが出来ます。 教科書を購入する方法は3つある 教科書を購入する方法が3つあります。 教科書取扱書店で購入する 最も一般的な購入方法です。まずはお近くに教科書取扱店があるかどうか調べましょう。 お住まいの都道府県の教科書供給所で調べることができます。 なお各都道府県の教科書供給所は一般社団法人教科書供給協会HPに掲載されています。 教科書取扱店が分かったら、その店舗に教科書販売しているかどうか問い合わせることをお勧めします。何故かというと、教科書取扱店といっても教科書を在庫しているケースは少なく(一部の大型書店ではその地区の教科書のみを在庫している場合もあります)、また教科書を学校へ納入してはいるものの、一般のお客様に販売していないケースもあるからです。これは教科書販売店ごとによって違うので、かならず確認しましょう。 教科書供給所で購入する 教科書販売店に卸しているのがこの教科書供給所になるため、教科書の在庫を常備しています。しかし、一般的には販売店に供給する業務を行っているため、一般のお客様に直接販売しているかどうかは供給所によって異なるようです。また多くの都道府県で教科書供給所は1か所しかないため、遠方になってしまうことも多いです。供給所での購入をお考えの場合は、必ず一度問い合わせするようにしましょう。 インターネット通販で購入する 教科書の販売は教科書販売店もしくは供給所で行っているため、Amazonなどの通販書店では購入できません。インターネット販売対応をしている教科書供給所のHPより購入してください。なおカード決済かできるかどうかなど、販売している供給所によって異なるようですので事前にお調べください。 教科書の価格を調べるには 教科書の価格はいったいいくらなのでしょうか?教科書本体を見てみても、どこにも書いていませんね。実は教科書の価格は文部科学大臣が認可して決められているのですが、価格が決定するのが発行初年度の配布の直前のため、教科書の印刷製本には間に合わず、教科書本体に定価表示がされていません。定価については、教科書協会発行の定価表をご確認ください。 例えば令和6年度の小学1年生の国語の教科書、光村図書版「こくご 一上 かざぐるま」ですと388円、中学3年の英語(外国語)の教科書、東京書籍版「NEW HORIZON English Course 3」ですと354円です。なお教科書は非課税です。 教科書の購入が必要になる3つのケース ここでは教科書の購入が必要になるケースについて具体的に解説します。 義務教育以降 小学校、中学校は義務教育なので教科書は学校から無償で配布されますが、高校など義務教育以降については購入が必要になります。小中と違い高校の場合は地区ごとに使用する教科書が定められておらず、その高校ごとに指定の教科書を購入することになります。教科書の指定については新学期などに学校からアナウンスがあるケースがほとんどですので、通学している学校に確認してください。 教科書を紛失した 紛失した場合は購入が必要になります。前述の通り、学校によって教科書取扱店が決まっているため、学校の先生に質問するかお近くの教科書販売店に問い合わせください。 違う採択の教科書を読みたい 小中学校で配布される教科書は学校のエリアによって定められているため、他の教科書会社の教科書を読むことは出来ません。あくまで自習用となりますが、採択以外の教科書が欲しい場合は購入する必要があります。 2024年度は小学校の教科書改訂年 教科書は約4年のサイクルで改訂されます。 2024年度は小学校の教科書の改訂年に当たります。 小学校の教科書改訂についてはこちらの記事でくわしく紹介しています。 ちなみに、中学校の教科書は2025年に改訂されます。 教科書が改訂される年には、教科書の内容が変わるだけでなく、学校でどの教科書を使用するかを決める「採択」も変更になるので、注意が必要です。 教科書の採択は、公立学校の場合はその学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会に、国・私立学校の場合はその学校の校長に権限があります。 このように、地域や学校ごとに使用する教科書が異なるため、ご自分で教科書を購入される際には、最新の採択情報を確認するようにしましょう。 学校でどの教科書を使用しているかは、「教科書採択サーチ」※で調べられます。 ※一部私立学校は対応していないものもございます。 教科書の内容を学ぶなら「教科書準拠」の問題集がおすすめ 教科書での学習効果をより高めるには「教科書準拠」の問題集がおすすめです。前述の通り、教科書は出版社によってそれぞれ内容が異なっています。 一般的な問題集ですと、同じ学年の教科でも教科書の内容や順番と違う場合があるんですね。 しかし教科書準拠であれば、教科書の内容や順番に沿って作ってあり、分からないところがあっても教科書のどのページを参照すれば良いかすぐに分かるので使いやすいです。 お持ちの教科書をみながら予習も出来ますし、一度学習した単元を復習するのも良いでしょう。 小学校や中学校のテストは教科書の内容から出ることも多いですから、教科書準拠の問題集で学習することで学校のテスト対策もバッチリです。 教科書準拠のおすすめ問題集2選 小学・中学教科書ワーク 教科書準拠のおすすめ問題集と言えば何と言っても「教科書ワーク」です。 小学教科書ワークはオールカラーのみやすい紙面、また役立つ付録も充実。 2024年度の改訂版では、1~3分程で楽しく学習の振り返りができる「わくわく動画」や、 コンピューターでテストが受けられる「自動採点CBT」など、デジタル付録が充実しました。 また、英語はリスニング対策の音声配信機能「onhai」はもちろん、英語の発音をAIが判定する発音上達アプリ「おん達」など様々な付録が学習をサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワークもオールカラーで分かり易い紙面構成。 中学は何と言っても定期テストが重要ですから、教科書の進度に合わせた学習でしっかり学習し、付録の定期テスト対策予想問題で確認。赤シート付のスピートチェックでテスト直前まで対策はバッチリです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学・中学教科書ガイド 教科書ガイドはその名の通り、「教科書のガイドブック」! 教科書に掲載されている問題の解答や、英文の和訳などの解説も示されています。 授業の予習・復習のときに手元にあると安心のシリーズです。 小学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 教科書は全ての学習の基礎となります。 今回は教科書の購入方法について解説しましたが、教科書についての理解を深めて頂けたのではないでしょうか。 まずはお手持ちの教科書の内容をしっかり理解して着実に学習を進めましょう。 そして、文理の「教科書ワーク」を始めとした教科書準拠問題集を使って、さらに学習を進めて頂けば幸いです。

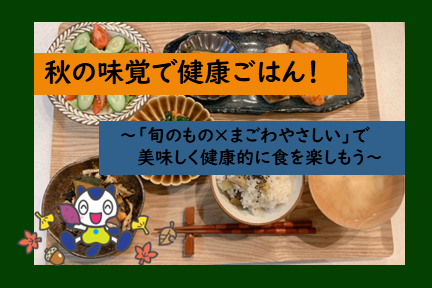

秋の味覚で健康ごはん! ~「旬のもの×まごわやさしい」で美味しく健康的に食を楽しもう~

食欲の秋、食育の秋 朝晩が冷え込む季節ですね。 11月も中旬を迎え、晩秋となりました。 今年の秋は○○シリーズで食やスポーツ、読書など様々ご紹介してきました。 「食」に関しては『おいしい給食、楽しい給食』といったテーマで紹介させていただきました。 秋はおいしいものがたくさん。 今回はそんな秋の食材を、健康的に取り入れる方法について考えていこうと思います。 旬のもの 日本には四季がありますよね。 昨今、食材は通年出回っておりますが、 本来、食材には季節ごとに食べごろがあり、 食べごろにあった食材を「旬のもの」と呼びます。 旬のものは、比較的安価で手に入り、新鮮で栄養価も高く、 その時期に起こりやすい体調不良をカバーする効能が期待できる成分が多く含まれています。 秋は収穫の季節であり、1年の中で最も旬の食材が豊かです。 秋の食材は、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、 これから迎える厳しい冬に備える体作りに役立つと言われます。 では、秋の旬のものは何があるでしょうか…? 下記にまとめてみました! 果物はどれも秋のイメージがありますね! 魚介類も通年スーパーで並んでいるのを見かけますが、 やはりこの時期はどれも脂がのっていておいしいです。 野菜は根菜類やきのこ類が多いですね。 まごわやさしい 栄養価が高く、季節に合った体づくりをサポートする「旬のもの」ですが、 食材をバランスよく摂取するためには、食材を組み合わせる必要があります。 (さつまいもの栄養価が高いからさつまいもばかり食べる! では偏った栄養素ばかり摂取してしまうことになりますよね。) そこで、食材を組み合わせる上で参考になる「まごわやさしい」の考え方をご紹介します。 「まごわやさしい」は 「その食材を取り入れることで健康的な食生活を送ることができる食材の頭文字」です。 現代人の食生活はよく偏っている、と言われますが、 これらの食材をバランスよく組み合わせることで、 簡単に栄養価の高いメニューを考えることができます。 「まごわやさしい」はどのような食材で構成されているか、下記にまとめました。 どれも日本食に合いそうな食材ですね! きのこ類や根菜類なども多いので、秋の旬のもとの相性もよさそうです。 「旬のもの×まごわやさしい」で献立を考えよう! では、実際に「旬のもの」と「まごわやさしい」で献立を考えてみましょう。 下の画像のような「主食・主菜・副菜」を意識して、 バランスよく栄養が摂取できるよう組み立てましょう。 今回使用する秋の旬のものはこちらです! ほうれん草 人参 鮭 まいたけ しめじ さつまいも 長芋 旬のものだけで「まごわやさしい」の 「やさい」「さかな」「しいたけ」「いも」がそろっていますね! さらに「まめ」と「ごま」の食材を取り入れつつ、 下の画像のように献立を組みました。 少し主菜が多めですが、バランスよく組合せることができました。 実際に作ってみました! 先ほどの献立をもとに、実際に作った料理がこちらになります! 派手さはないですが、健康的で秋の旬のものを味わえる料理ですね。 先ほどの献立と照らし合わせてみましょう。 毎日これだけ品数をそろえるのは大変でも、 副菜の煮物やごま和えは作り置きもできるので予め用意して置くと楽ですね! みんなも献立考えてみてね! 今回は秋の「旬のもの」と「まごわやさしい」を使って献立を考えてみました。 とても簡単に組み合わせることができるのでぜひみなさんも実践してみてください! いよいよ冬目前。 寒い冬に備えて健康的なご飯で栄養を十分に取りましょう!