高校入試に向けて準備をしよう! 【公立高校編】

中学生のみなさん、行きたい高校は決まりましたか?

今日の記事では、高校入試、とくに公立高校の入試について解説します。

公立高校入試の仕組みを理解して、入試に向けてしっかり準備をしましょう。

そのまえに、まずは、公立高校とはどんな学校なのかを見ておきましょう。

公立高校のと私立・国立高校のちがい

高校には、運営主体のちがいによって、公立高校、私立高校、国立高校があります。

公立高校

公立高校は、都道府県や市町村などの地方自治体が運営する高校です。原則として、その地域に住む人だけが通うことができます。

私立高校

私立高校は、学校法人などが運営する高校で、学校ごとに建学の精神をもち、独自の特色ある教育を行っています。

国立高校

国立学校法人が運営している高校です。国立大学付属のため、充実した教育環境が整えられており、教育水準も高いです。

公立高校の特徴

3種類の高校のうち、公立高校の特徴をもう少し詳しく見てみましょう。

普通科と専門学科

公立高校は、大きく普通科と専門学科に分けられます。

●普通科…広く一般的な知識を学ぶ学科。進学希望者向けのカリキュラムを組むところが多い

●専門学科…特定の分野についての専門知識や技術を学ぶ学科

近年は、普通科と専門学科の要素を合わせもつ総合学科も増えつつあります。

学費

公立高校の授業料は自治体ごとに定められています。

公立高校の3年間の学費は総合平均で140万ほどです。

私立高校の総合平均が300万ほどなので、大幅に安く抑えられています。

校風

公立高校の校風は学校によってさまざまですが、一般的な傾向として、私立高校に比べて校則などが厳しくなく、自由度が高い学校が多いです。

地域で異なる公立高校入試

ここからは、公立高校の受験を考えている人に向けて、入試の特徴をお伝えします。

地域によって入試の仕組みが異なる

大前提として、公立高校の入試制度は、各都道府県または市町村などの地方自治体が定めています。

地域によって制度が異なるため、公立高校を受験する際は、必ず自分が受験する公立高校が属する自治体の情報を確認しましょう。

「学区」が定められている地域もある

地域によっては「学区」を定めているところもあります。学区とは、通学を認める範囲として決められた区域を指します。

学区が定められている普通科の公立高校の場合、原則として、その地域に住む人しか受験できません。

しかし、地域によっては学区そのものがなかったり、学区外の生徒の受験も一部認めていたりするとこともあります。

近年は、学校選択の機会拡大や少子化を理由に、学区を撤廃・再編する自治体が増えてきています。

同一地域の公立高校は1校しか受けられない?

公立高校の試験日は地域ごとに決まっています。

そういうと、公立高校は1校しか受験できないように聞こえるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

後から説明しますが、日程が異なる、推薦入試と一般入試の2回を受験できる地域もあります。

定員割れなどの理由により、一般入試の二次募集を行っているところもあります。

愛知県は一回の一般入試で、A・Bグループのなかからそれぞれ1校ずつを選択し、第一希望、第二希望の2校まで受験校を選択できる複合選抜制度を取っています。

このように、志望できる公立高校の数や出願の機会も自治体によって異なります。

内申点が重視される地域がある

公立高校では、内申点を重視する地域もあります。内申点とは内申書(調査書)に記載される成績のことです。

私立高校でも内申を加味する学校はありますが、公立高校の場合、自治体ごとに内申点をどの程度、入試の得点として反映するかが明確に定められています。

公立高校の入試制度

公立高校の入試形体はおもに、一般入試と推薦入試に分けられます。

一般入試

学力検査の結果と内申点で合否が決まる入試形態です。

学力検査は多くの場合、国語・数学・英語・理科・社会の5教科で行われます。

内申点については、自治体ごとに、内申書の「どの学年の、どの教科の評定を、どのくらいの割合で入試の得点に加算するか」が決められています。

推薦入試

公立高校の推薦入試は大きく分けて、「学校推薦」と「自己推薦」があります。

●学校推薦

・多くの場合、学校長の推薦があってはじめて出願できる

・地域によっては、推薦要件を設けているところもある

・多くの場合、学力検査はなく、調査書や推薦書と、面接や作文、小論文などの結果で合否が決まる

●自己推薦

・多くの場合、学校長の推薦は不要

・自分で志願理由書を書いて提出

・学力検査がある場合がある

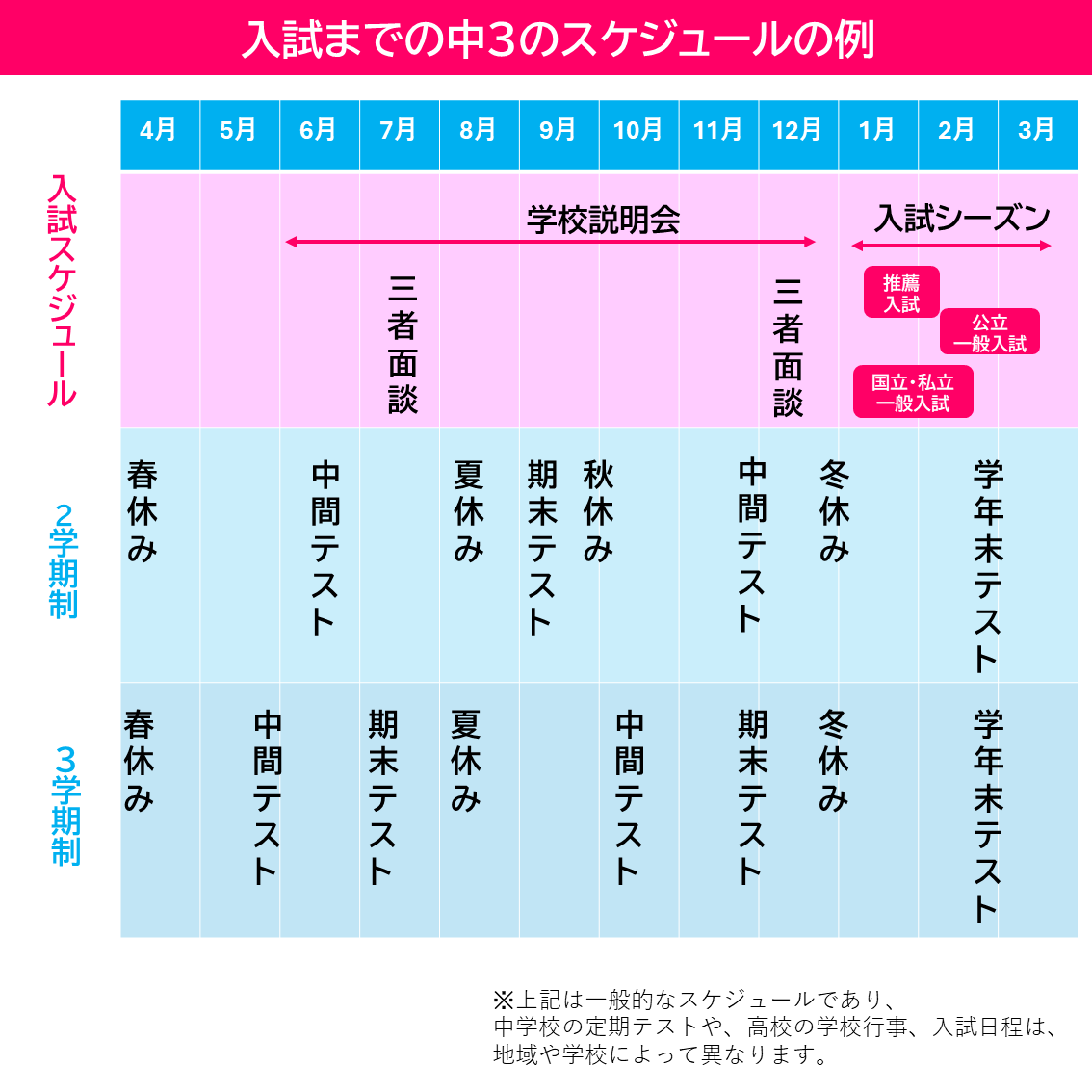

公立高校の入試スケジュール

公立高校のおおよその日程は下記のとおりですが、必ず自分の志望する高校が属する自治体の、受験日および出願の締め切りを確認するようにしてください。

推薦入試の日程

1月後半から2月前半に実施する地域が多いです。

一般入試の日程

2月後半から3月前半に実施する地域が多いです。

公立高校入試対策

ここからは、公立高校入試対策の方法についてです。

志望校の情報収集をする

これまで述べてきたように、公立高校の場合、各地自体によって入試制度が異なります。

まずは、志望校が属する自治体のHPなどから入試に関する正確な情報を集めましょう。

過去問を入手して解く

公立高校の過去の入試問題は公開されているので、受験する地域の問題を入手して解いてみましょう。出題の傾向や、合格ラインと今の自分の実力とのギャップなどを把握しましょう。

入試までのスケジュールを立てる

公立高校の推薦入試は1月後半から2月前半、一般入試は2月後半から3月前半に設定されていることが多いです。

中3になったら入試日から逆算して、学習スケジュールを立てましょう。

まだ、立てていないという人は、今から計画して、部活引退後の夏休みから集中して取り組むようにしましょう。

基本・標準問題の取りこぼしがないようにしておく

公立高校に限らずですが、入試で満点を取る必要はありません。合格点に達すればよいのですが、そのためには、問題集を解いてみて、そのなかの基本・標準問題は確実に正解できるようにおきましょう。

応用問題や新傾向の問題についても対策は必要ですが、基礎がしっかりできていてはじめて、それらの問題も解けるようになります。

内申対策をする

普段の学習をしっかりと行い、定期テストでよい点を取れるようにがんばりましょう。それが内申対策につながります。

公立高校対策に! おすすめ問題集2選

ここからは公立高校入試対策にもなる、おすすめの書籍の紹介です。(国立・私立高校の受験対策にも、もちろん使えます!)

基礎学力養成&内申対策に「中学教科書ワーク」

公立高校の学力検査では、中学校の教育課程に即して、特定の分野に偏ることなく出題されます。中には難しい問題が出題されることはありますが、内容としては、原則3年間で学んだ教科書の範囲からの出題になります。

つまり、3年間の学習の積み上げが、入試本番でも重要になるということです。

また、内申においては、定期テストの得点の比重が大きいので、定期テストでよい成績を取っていたほうが、入試でも有利にはたらきます。

そこでおすすめなのが「中学教科書ワーク」です。

こちらは高校入試対策用の問題集ではありませんが、3年間かけてじっくり基礎力をつけて公立高校入試を目指す生徒さんに、ぜひ使っていただきたいシリーズです。

教科書準拠の問題集を探すなら

実戦力をつける「完全攻略 高校入試」

公立高校の入試の内容は、原則教科書範囲の出題ですが、教科書の問題だけを解いていれば合格できるというものでもありません。

高い問題のレベルや、多様な設問の切り口に慣れておかなければ、入試本番で合格点を取ることは難しいでしょう。

そこでおすすめなのが、「完全攻略 高校入試」です。

「中1・2の総復習」と「3年間の総仕上げ」の2シリーズがあります。

中1・2の総復習

1か月程度で、高校入試範囲の約7割を占める、中1・2の学習内容を効率よく復習できる

3年間の総仕上げ

2か月程度で、中学3年間の学習内容を確認。入試でよく出題される問題を、出題形式別や模擬テスト形式など、さまざまな角度から解く演習ができる

まとめ

公立高校入試は、地域によるちがいが大きいです。

そのため、まずは、自分が志望する高校のある地域の情報を入手するようにしましょう。

入試、特に一般入試では、学力検査で中学3年間で学習したことがらの理解度が測られるとともに、内申点も見られています。

おすすめの問題集を使って、高校入試合格を目指してじっくり対策しましょう。