内申に影響! 実技4教科をあなどるなかれ!

3学期制の中学校に通っているみなさんは、中間テストが終わってほっとしているころでしょうか?

2学期制の学校のみなさんは、ちょうど中間テストの対策の真最中ですね。

中間テストが終わったと思ったら、すぐにやってくる期末テスト!

中間テストと期末テストの大きな違いといえば、実技4教科(副教科)のテストの有無です。

「5教科の対策だけでも手いっぱいなのに、9教科も対策をするのは大変!」と感じている人もいるかもしれません。

「実技教科はついつい後回しにして、1夜づけ…」、なんてことになりがちです。

でも、この実技4教科の定期テスト、決してあなどってはいけないのです。

もくじ

1.高校入試における内申とは?

多くの場合、高校入試は学力選抜試験と内申書(調査書)による内申点の合算で合否判定がされます。

内申とは「内々に申し述べること」という意味ですが、高校入試においては、中学校から生徒が志望する高校へ、書面でその生徒の成績や中学での活動内容を伝えることを指します。

この書類のことを内申書、または調査書といいます。

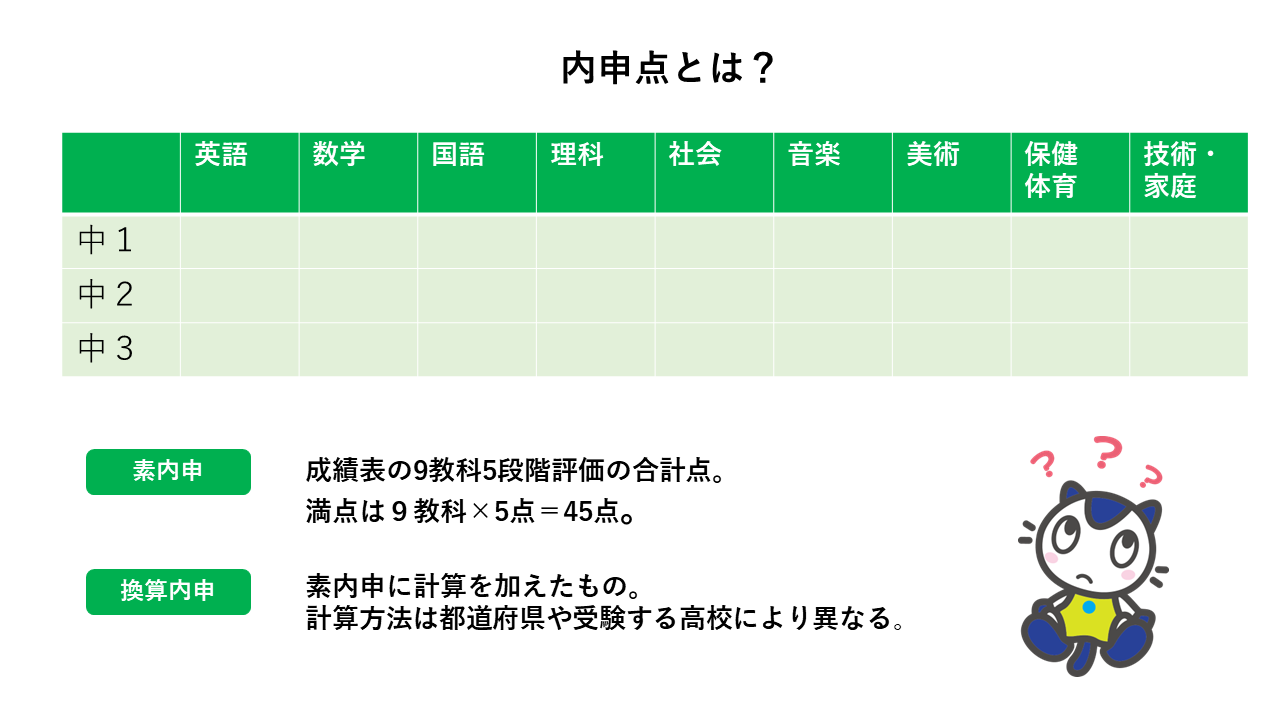

内申書(調査書)には9教科の成績を5階で評価した内申点が記載されています。

9教科というのは、英語、数学、国語、理科、社会の主要5教科と、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、の実技4教科のことです。

5段階評価は、中3を除き学年末の通知表(成績表)の評価と同じです。

中3は入試よりも前の時点で評価されます。

なお、内申書(調査書)には内申点のほかにも、出席日数や、総合所見・行動の記録・特別活動の記録などが記載されます。

2.内申における実技4教科の重要性

このように、受験する高校側には内申点が伝わっており、それが入試の得点に反映されるわけですから、学力選抜試験の科目ではないからといって、実技4教科の勉強をおろそかにするわけにはいきませんよね。

内申点の扱いは、公立高校の場合は都道府県、私立の場合は学校によって異なり、算出方法もさまざまなので一概にはいえませんが、中には実技4教科の評定を主要5教科より大きく配点するところもあります。

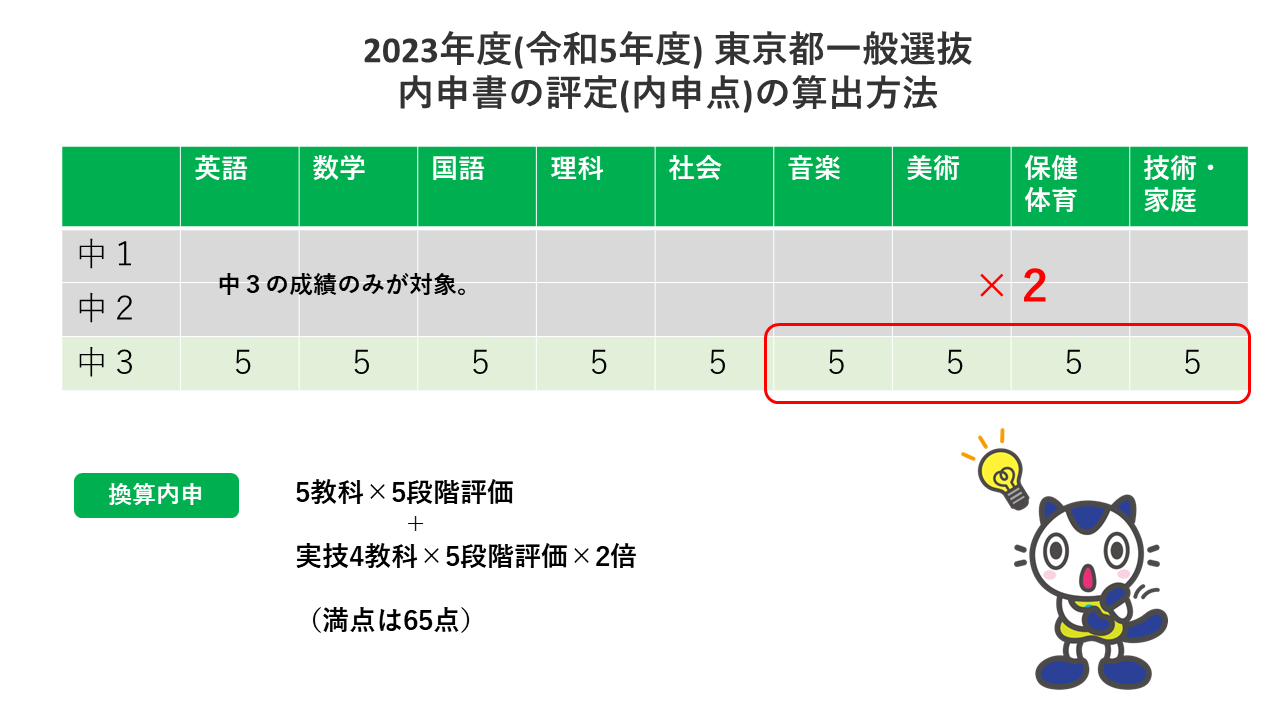

たとえば、東京都の公立高校の一般入試の場合、中3の成績が高校入試に反映されるのですが、その算出方法は、「5教科×5段階評定」と「実技4教科×5段階評定×2倍」の合計65点満点です。

実技教科は2倍に換算されているので、都立高校における内申における実技4教科の占める割合は大きいといえます。

ほかの都道府県でも、実技教科の配点を高くするところはあります。

こうした都道府県では、実技教科は学力選抜試験がないからこそ、内申点を重視しているのです。

3.実技4教科の内申対策

では、実技4教科の成績を上げるのにはどうしたらよいのでしょうか?

実技教科で好成績をおさめるには、才能がないとだめだと思っていませんか?

音楽や美術のセンス、手先の器用さ、運動神経…、たしかにこうした生まれ持った才能が「実技テスト」の場面で有利に働くことはあります。

ただ、実技教科の成績は実技テストの良し悪しだけきまるわけではありません。

これはほかの教科にも共通することですが、学習指導要領では次の3つの観点を重視しており、成績もこれらの観点から総合してつけられているのです。

〇学びに向かう力・人間性等

1つ目の観点は、学びへの向き合い方です。

具体的には、授業に忘れ物をしないか、主体的に課題に取り組み提出しているか、授業中に積極的に参加しているかなど、普段の学習意欲や授業態度が評価の対象となっています。

実技教科の場合、座学中心の主要5教科よりも、主体的・積極的に授業や課題に取り組んでいるかどうかは、先生の目にも見えやすいといえるでしょう。

〇知識・技能

2つ目の観点は、学びの習熟度です。

学習をとおして、何を理解し何が出きるようになったかが評価の対象となっています。

実技教科の場合は、必要な知識や技能を理解し、スキルを身につけているかが評価されます。

実技テストや作品において、得手不得手があるのは致し方ありません。

しかし、実技教科の「知識・技能」は、定期テストの点数も評価対象なので、たとえ実技テストでのパフォーマンスや作品のできが振るわなくても、定期テストの得点次第で挽回することが可能です。

〇思考力・判断力・表現力等

3つ目の観点は、「思考力・判断力・表現力等」です。

この観点においては、身につけた知識・技能を生かして、どのように課題をとらえ、答えを導き出してゆくかが見られています。

実技教科において、「思考力・判断力・表現力等」は授業中の取り組みや態度でも評価されますし、実技テストや作品からも評価されます。

また定期テストから評価されることもあります。

4.実技教科の成績を上げるには? おすすめ問題集2選

このように、成績は3つの観点から総合的につけられており、実技教科においても、単に実技のパフォーマンスや作品のできだけで評価されているわけではないのです。

では、実技教科の成績を上げるためには、どうしたらよいでしょう?

実技教科の成績を上げる方法

実技教科の成績を上げるには、たとえば次のような方法が考えられるでしょう。

・授業や課題に積極的に取り組むことで評価を上げる

・試行錯誤や練習を重ねて、実技テストでのパフォーマンスを上げる

・定期テストで高得点を取り評価を上げる

このうち、実技教科の定期テスト対策は、成績アップに直結しやすいです。

というのも、テストの点は客観的なものなので、評価に組み込みやすいからです。

また、実技教科の定期テスト対策は、「やるかやらないか」でライバルとの差が開きやすいともいえます。

とはいえ、限られた試験期間のなかで、5教科に加えて実技教科まで勉強をするのは大変ですよね。

そんなときに、短期間で効率よく対策ができる問題集があれば心強いと思いませんか?

そこで、実技教科のテスト対策にぴったりの問題集をご紹介します。

「中学教科書ワーク」実技4教科

こちらは、教科書の要点を整理できる問題集です。

オールカラーの図やイラスト・写真を見ながら、要点を理解がしやすいのが特長です。

演習問題もあるので、定期テスト対策にもぴったりです。

付録の「スピードチェック」は赤シートでかくして、テスト直前にポイントを確認することができます。

「定期テストの攻略本」実技4教科

こちらは、定期テスト対策のための問題集です。

薄めなので、短いテスト習慣のあいだに取り組みやすいです。

また、赤版の2色なので、赤シートでポイントを隠して学習することができます。

付録の「5分間攻略ブック」はテスト直前の最終チェックにぴったりです。

5.まとめ

1点が合否を分ける高校入試において、内申点は重要です。

そして、その内申点にしめる実技4教科の割合は、地域や学校によって差があるとはいえ、少なくはないのです。

実技4教科の内申は、授業への取り組みや定期テストの対策によって上げることが可能です。

副教科だと思ってあなどることなく、真剣に取り組むようにしましょう。