【2025年度最新】教科書販売をしている書店とは?購入方法や価格について解説します

皆さんが小学校や中学校での学習で使用している教科書。

教科書は新学期などに学校で無償で配られているため購入したことのある方は少ないと思いますが、

「家庭学習用にもう一冊欲しい」

「学校は卒業してしまったが教科書を使ってもう一度学習したい」

「家庭教師をしていて指導用に購入したい」

といった人もいらっしゃると思います。

そんな時はどうやって購入すればいいのでしょうか?

実は教科書も一部の書店で購入することが出来るのです。

今回は教科書の購入方法について解説します。

動画で大筋チェック!

目次

<POINT>

・教科書は書店で購入できる

・購入の際は事前の下調べが重要

・「教科書準拠」の問題集で学習効率UP

教科書は書店で販売されている?

結論から申し上げますと、教科書は書店で販売されています。

全ての書店で購入できるわけではない

教科書は書店で販売されていると書きましたが、一般的な書籍と異なり全ての書店で購入できるわけではありません。

全国に約2650か所ある(令和6年4月時点)教科書取扱店で購入できます。

学校に通っていなくても購入できる

教科書は学生が使うものというイメージですが、学校に通っていない人でも購入することが出来ます。

教科書を購入する方法は3つある

教科書を購入する方法が3つあります。

教科書取扱書店で購入する

最も一般的な購入方法です。

まずはお近くに教科書取扱店があるかどうか調べましょう。

お住まいの都道府県の教科書供給所で調べることができます。

なお各都道府県の教科書供給所は一般社団法人教科書供給協会HPに掲載されています。

教科書取扱店が分かったら、その店舗に教科書販売しているかどうか問い合わせることをお勧めします。

何故かというと、教科書取扱店といっても教科書を在庫しているケースは少なく(一部の大型書店ではその地区の教科書のみを在庫している場合もあります)、

また教科書を学校へ納入してはいるものの、一般のお客様に販売していないケースもあるからです。

これは教科書販売店ごとによって違うので、かならず確認しましょう。

教科書供給所で購入する

教科書販売店に卸しているのがこの教科書供給所になるため、教科書の在庫を常備しています。

しかし、一般的には販売店に供給する業務を行っているため、一般のお客様に直接販売しているかどうかは供給所によって異なるようです。

また多くの都道府県で教科書供給所は1か所しかないため、遠方になってしまうことも多いです。

供給所での購入をお考えの場合は、必ず一度問い合わせするようにしましょう。

インターネット通販で購入する

教科書の販売は教科書販売店もしくは供給所で行っているため、Amazonなどの通販書店では購入できません。

インターネット販売対応をしている教科書供給所のHPより購入してください。

なおカード決済かできるかどうかなど、販売している供給所によって異なるようですので事前にお調べください。

教科書の価格を調べるには

教科書の価格はいったいいくらなのでしょうか?

教科書本体を見てみても、どこにも書いていませんね。

実は教科書の価格は文部科学大臣が認可して決められているのですが、価格が決定するのが発行初年度の配布の直前のため、

教科書の印刷製本には間に合わず、教科書本体に定価表示がされていません。

定価については、教科書協会発行の定価表をご確認ください。

なお教科書は非課税です。

教科書の購入が必要になる3つのケース

ここでは教科書の購入が必要になるケースについて具体的に解説します。

義務教育以降

小学校、中学校は義務教育なので教科書は学校から無償で配布されますが、高校など義務教育以降については購入が必要になります。

小中と違い高校の場合は地区ごとに使用する教科書が定められておらず、その高校ごとに指定の教科書を購入することになります。

教科書の指定については新学期などに学校からアナウンスがあるケースがほとんどですので、通学している学校に確認してください。

教科書を紛失した

紛失した場合は購入が必要になります。

前述の通り、学校によって教科書取扱店が決まっているため、学校の先生に質問するかお近くの教科書販売店に問い合わせください。

違う採択の教科書を読みたい

小中学校で配布される教科書は学校のエリアによって定められているため、他の教科書会社の教科書を読むことは出来ません。

あくまで自習用となりますが、採択以外の教科書が欲しい場合は購入する必要があります。

2025年度は中学校の教科書改訂年

教科書は約4年のサイクルで改訂されます。

2025年度は中学校の教科書の改訂年に当たります。

教科書が改訂される年には、教科書の内容が変わるだけでなく、学校でどの教科書を使用するかを決める「採択」も変更になるので、注意が必要です。

教科書の採択は、公立学校の場合はその学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会に、国・私立学校の場合はその学校の校長に権限があります。

このように、地域や学校ごとに使用する教科書が異なるため、ご自分で教科書を購入される際には、最新の採択情報を確認するようにしましょう。

学校でどの教科書を使用しているかは、「教科書採択サーチ」※で調べられます。

※一部私立学校は対応していないものもございます。

教科書の内容を学ぶなら「教科書準拠」の問題集がおすすめ

教科書での学習効果をより高めるには「教科書準拠」の問題集がおすすめです。

前述の通り、教科書は出版社によってそれぞれ内容が異なっています。

一般的な問題集ですと、同じ学年の教科でも教科書の内容や順番と違う場合があるんですね。

しかし教科書準拠であれば、教科書の内容や順番に沿って作ってあり、分からないところがあっても教科書のどのページを参照すれば良いかすぐに分かるので使いやすいです。

お持ちの教科書をみながら予習も出来ますし、一度学習した単元を復習するのも良いでしょう。

小学校や中学校のテストは教科書の内容から出ることも多いですから、教科書準拠の問題集で学習することで学校のテスト対策もバッチリです。

教科書準拠のおすすめ問題集2選

小学・中学教科書ワーク

教科書準拠のおすすめ問題集と言えば何と言っても「教科書ワーク」です。

小学教科書ワークはオールカラーのみやすい紙面、また役立つ付録も充実。

小学教科書ワーク

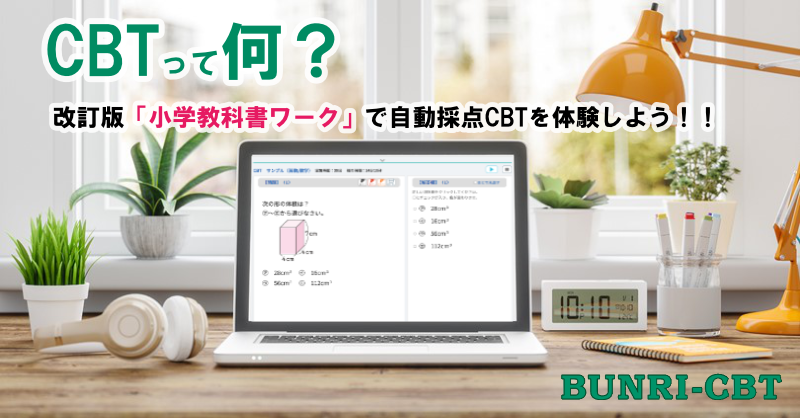

2024年度の改訂版では、1~3分程で楽しく学習の振り返りができる「わくわく動画」や、

コンピューターでテストが受けられる「自動採点CBT」など、デジタル付録が充実しました。

また、英語はリスニング対策の音声配信機能「onhai」はもちろん、

英語の発音をAIが判定する発音上達アプリ「おん達」など様々な付録が学習をサポートします。

小学教科書ワーク

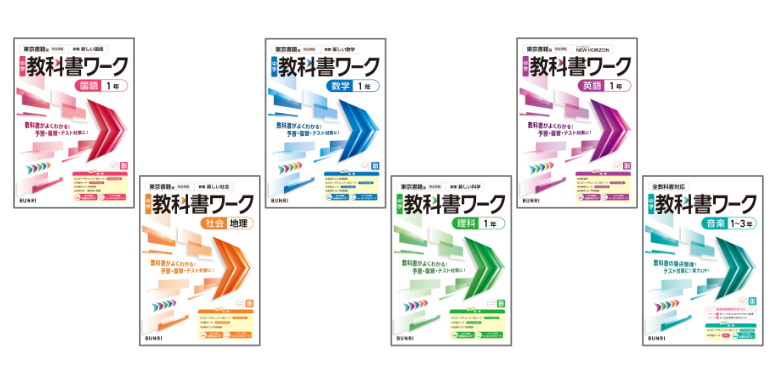

中学教科書ワーク

中学教科書ワークもオールカラーで分かり易い紙面構成。

中学は何と言っても定期テストが重要ですから、教科書の進度に合わせた学習でしっかり学習し、予想問題で確認。

赤シート付のスピートチェックでテスト直前まで対策はバッチリです。

2025年度の改訂版では、コンピューターでテストが受けられる「自動採点CBT」や、5教科の3年間の学習内容を1つのアプリでいつでもどこでも学べる「Newどこでもワーク」などのデジタル付録が充実しました。

中学教科書ワーク

小学・中学教科書ガイド

教科書ガイドはその名の通り、「教科書のガイドブック」!

教科書に掲載されている問題の解答や、英文の和訳などの解説も示されています。

授業の予習・復習のときに手元にあると安心のシリーズです。

小学教科書ガイド

中学教科書ガイド

まとめ

教科書は全ての学習の基礎となります。

今回は教科書の購入方法について解説しましたが、教科書についての理解を深めて頂けたのではないでしょうか。

まずはお手持ちの教科書の内容をしっかり理解して着実に学習を進めましょう。

そして、文理の「教科書ワーク」を始めとした教科書準拠問題集を使って、さらに学習を進めて頂けば幸いです。

関連記事

授業にぴったりの問題集の選び方

もうすぐ、進学・進級の時期ですね。 新学期が始まって新しい教科書をもらうと、勉強のやる気もUPしますよね。 ところで、みなさんが使っている教科書は、 同じ教科・学年でも、実は地域や学校によってちがっているって、知っていましたか? 教科書はひとつじゃない 教科書を作っている会社はいくつもあって、 地域の教育委員会や学校はその中からみなさんが使う教科書を選んでいます。 学校の授業は、その選ばれた教科書にそって進められますから、 予習や復習、テスト勉強などをするときにも、 自分の学校で使っている教科書の内容に沿った問題集を選ぶことが大切です。 おすすめは教科書準拠問題集 このように、教科書の内容にあった教材を「教科書準拠問題集」といいます。 文理の教科書準拠問題集は、各教科書会社の教科書を徹底的に分析し、 もくじの配列や学習の題材、学習順序なども教科書に合わせているので、 授業の進度に合わせて勉強することができます。 採択教科書サーチで調べよう 自分の教科書にあった「教科書準拠問題集」を探すには、このサイトにある、「採択教科書サーチ」が便利です。 自分の学年、学校の種類、都道府県、および地域・学校を選択するだけで、 すべての教科の教科書発行会社と、それに準拠した文理の教科書準拠問題集が表示されます。 教科書準拠の問題集を探すなら 書店で教科書準拠問題集をお買い求めの際は、教科・学年だけでなく、教科書会社をお確かめください。 また、教科書が改訂される年度については、教科書準拠問題集も新版を入手するようにお気を付けください。 自分の教科書にぴったりの問題集を手に入れて、準備万端で新学期を迎えましょう!

【2025年度最新】中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介

「定期テストで高得点を取りたい」 「定期テストの勉強方法が知りたい」 そんなときはどうすればいいのでしょうか。 もちろん教科書のテスト範囲をしっかり読み返すことや、学校から渡されるワークや課題帳に取り組むのも大切です。 しかしその上でさらに高得点を狙うには・・・ 正しい定期テストの勉強方法を身に付けることが、高得点に繋がる一番の近道です。 そしてその勉強方法にぴったりの問題集があるのをご存知でしょうか? 今回は定期テストを完全攻略すべく、勉強方法やその問題集についてご説明致します! 目次 1. 中学生の定期テストは高校進学にも影響する 2. 中学生の定期テストで高得点を狙うには? 3. 定期テストに向けて勉強を始める時期は? 4. 教科別!定期テストの勉強のポイント 5. これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法 6.定期テスト対策に役立つ問題集の選び方 7.知識の定着を狙うなら「中学教科書ワーク」がおすすめ 8. 「定期テストの攻略本」でテスト範囲を集中的に学ぼう 9. まとめ POINT ・定期テストの結果は高校進学にも大きく影響。計画的に進めていくことが大切 ・教科ごとに必ず押さえなければならないポイントがある ・教科書に準拠した市販問題集は定期テスト対策の大きな味方 中学生の定期テストは高校進学にも影響する 学期末ごとに渡される通知表は内申点として高校入試に大きく影響します。 入試において内申点をどのくらい考慮するかは都道府県によって異なりますが、 それでも地域トップ校をはじめとする公立高校の多くや、私立の推薦においても一定以上の内申点が必要です。 その内申点に深く関係するのは、普段の課題提出や授業への取組・・・ そして、「定期テストの結果」であるのは言うまでもありません。 中学の定期テストで高得点を狙うには? 都道府県によっては、中1の1学期の内申点も高校入試に関わってくる地域もあります。 「定期テストをおろそかにしていたために内申点が足りず、進学したかった高校を受けられない・・・」 そんなことにならないように、早いうちから進学先を見据え、 高い目標を持って定期テスト対策に取り組んでいきましょう。 テスト勉強は計画を立てて進める 定期テストは中間テストだと2日間で5教科、期末テストだと3日間で9教科と、 短期間・同時並行で複数教科を勉強しなければなりません。 そのため、ただやみくもに勉強を進めていっても、必ずどこかで破綻してしまいます。 まず、何日前からやればいいのか、1日にどれくらいやるのか、スケジュールを考えましょう。 STEP1 教科ごとに必要な勉強時間を計算し、全体で何時間勉強するのかを出します。 いきなり時間で考えるのが難しければ、テスト範囲のページ数で考えてみてください。 1ページ分読んだり、問題集の対応する範囲に取り組むのに何分くらいかかるでしょうか。 STEP2 テスト勉強期間中、毎日どれくらい勉強時間がとれますか? 部活や習い事、睡眠時間を考えて出してみましょう。 STEP3 STEP1とSTEP2を合わせて、テスト実施日から逆算して考えましょう。 何日前から準備が必要でしょうか。 授業内容は復習し、問題集で理解を深める 計画を立てたら早速始めましょう。 まずは教科書の内容を復習し、理解した上で問題集に臨みます。 こうした取り組みには学校で渡されるワークが適しています。 まとめ部分をもう一度理解し、続く問題ページに進んでいきましょう。 まとめ部分をしっかりと理解していれば問題ページも難なく解くことが出来るでしょう。 間違った問題は解けるまでチャレンジする そして当たり前のことですが、間違った問題は解けるまで何度もチャレンジしましょう。 特に漢字や英単語、理科社会の一問一答や数学の計算問題は、自分が腑に落ちるまで解くことが大切です。 1周目でできなかったらしるしをつけて、2周目でもできなかったら別のしるしをつけて…… しるしをつけなくてよくなるまで、何周もしてみてください。 そうすることで本当に理解が出来、テスト本番でも結果を出せるはずです。 この手の問題は単純ですが必ず定期テストに出ます。 取りこぼしのないよう、しっかりと押さえておきたいところですね。 定期テストに向けて勉強を始める時期は? テスト対策に必要な時間を算出し、テスト実施日から逆算していくことで始める時期が計算されるわけですが、 実際にはテスト範囲を出されるのは2週間前がほとんどです。 2週間あれば十分・・・と思いがちですが、実際には 「部活が1週間前まである!」 「テスト範囲の授業がぎりぎりまで終わらない!」 「たくさん宿題が出た!」 と、2週間丸々テスト勉強にあてられるとは限りません。 2週間を一つの目安としつつ、自分の生活やペースに合わせて考えましょう。 また、日々の授業の中でも、テスト対策の準備をしておくことはできます。 ・テストに出そうなところは赤シートで消えるオレンジのペンでノートをとっておく ・宿題として出されるワークにはまじめに取り組む などの積み重ねをしておくことが、テスト期間を駆け抜けるための重要な助走になるのです。 教科別 定期テストの勉強のポイント ここからは教科別での定期テストの勉強ポイントを紹介します。 まずは教科書内容の理解が一番大切なことは変わりありません! その中でも教科ごとにおいてどこが重要なのかを説明していきます。 「英語」は単語の暗記と文章の理解が必要 まず、英単語は覚えれば点を取れる部分なので、確実に覚えましょう。 たくさん書く・赤シートで覚える・単語カードを作る・声に出す、など、やり方は色々あります。 自分に合った方法を探してみてください。発音記号について問われることもあるため、綴りだけでなく発音もチェックしましょう。 英単語はここで覚えたことが、高校、そして大学入試の基礎にもなってきます。今のうちに、コツコツ積み重ねておきましょう。 また、教科書で扱った文章はしっかり理解しておくことが大切です。 なぜその和訳になるのか、自分の言葉で説明できるでしょうか。 今回のテスト範囲でメインとなる文法が使われているのは、文章のどこでしょうか。 そのうえで、フレーズなどを体で覚えるために、何度か音読をしておくといいでしょう。 「数学」は公式の理解と計算力が重要 中学の数学は公式ありきでもあります。公式が理解していないと解けない問題がテストでは数多く出てきます。 「でも、公式が覚えられない・・・」 そういう場合は、とにかく数をこなすしかありません。 数学では、問題集を何周も繰り返すことが高得点への近道です。 何度も繰り返すことで、「こういう問題のときは、この公式を使う」というパターンを覚えることができます。 また、公式をたくさん使う(=書く)ことで、体で覚えられます。 それでも、忘れてしまうことはあるかもしれませんよね。その対策におすすめなのが、「公式の成り立ち」を理解することです。 教科書を見ると、その公式がなぜ成り立つのかが書いてあるはずです。これを頭に入れておくと、問題を解く手助けになるかもしれません。 公式と同時に、必要なのは計算力。これも数をこなせば自然と身についていきます。 「途中式を省略せずに書く」のも、計算ミスをなくすポイントになるので、ケアレスミスが多い人は意識してみてください。 「国語」は文章や語彙の暗記と授業の復習が重要 国語で確実に点数をとるポイントとしては、漢字や古文単語などです。 また、授業で扱った文章が穴埋め形式で出されることも多いため、扱った文章を音読しておくことも役に立ちます。 古文は特に慣れない言い回しが多いため、何度も声に出してなじんでおきましょう。 国語では、先生の言葉や取り組んだプリントなど、授業中の情報がより大切になります。 授業の中でしっかりメモを取るのはもちろん、テスト期間中にもノートをよく見返しておくようにしましょう。 解釈についてわからない部分があれば自分で考えたり、先生に聞いたり、ネットで調べたりして整理しておくと、 自分の考えを書くような長めの記述問題にも対応できます。 「社会」は基礎用語の理解と問題演習が重要 社会では、用語を漢字で書けるようにしておくことがまず大切ですが、ただ単に字面を覚えただけでは、対応できません。 その用語の意味まで、しっかり理解しておくことが大切です。 また、選択問題や並べ替え・記述などさまざまな解答形式があり、資料も写真・イラスト・地図・仕組み図・グラフなど多岐にわたります。 教科書の資料を見ておくのはもちろんのこと、問題演習にしっかり取り組み、「その資料が何を示すものなのか」もおさえておきましょう。 「理科」は暗記の工夫とジャンルごとの対策が重要 理科も社会と同じく覚える用語が多い教科ですが、用語とその説明だけを文字で覚えるのはなかなか大変です。 植物の名称は写真と一緒に、実験器具の名称は図と一緒に覚えるなどすると、 イメージをつかみやすく、テストでも役に立ちやすくなります。 また、「物理」「化学」「生物」「地学」で、使う資料の種類や問題の解き方に個性が出てきます。 用語の暗記だけでは対応できないジャンルもあるため、それぞれのジャンルの問題演習にしっかり取り組みましょう。 これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法 一番避けたいのは一夜漬けです。 前日の睡眠時間が短いと、テストの時間中に十分に頭が働かない恐れがあります。 また、長期的な知識の定着がしにくく、テストが終わったらすぐに忘れてしまうなんてことも・・・ 高校入試対策を始めたときに、「じっくり覚えておけばよかった」と思うかもしれません。 また、答えだけを覚えるのも危険です。 ど忘れをすることもありますし、課題のワークと同じ問題でも、選択肢を入れ替えられていたりするかもしれません。 答えではなく、考え方を身に付けるようにしましょう。 定期テスト対策に役立つ問題集の選び方 それでは定期テスト対策において、いったいどんな問題集を選べばいいのでしょうか。 学校で渡されるワークは教科書に沿った内容ですので「学校のワーク=一番の定期テスト対策」ではあります。 しかし得点力UPのためには、違う問題集にも取り組んでおくこともおすすめです。 本当に定着したかを確認でき、色々な記述問題を経験しておくこともできます。 学校で渡されるような、「教科書に沿った」問題集を書店でも買うことができます。それが「教科書準拠問題集」です。 文理からは2系統の教科書準拠問題集、「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」が発売されています。 教科書準拠の問題集を探すなら 知識の定着を狙うなら中学教科書ワークがおすすめ 【2025年度改訂】 中学教科書ワークは、全点オールカラーの教科書準拠問題集です。 教科書は教科ごとに複数の教科書会社が発行しており、そして教科書の採択は区市町村単位で異なりますが、 文理の中学教科書ワークは、ほぼ全ての教科書会社分を発行しているので、 日本全国どこにお住まいでも、教科書に準拠した中学教科書ワークをお求めいただけけます。 ※一部地域によって異なる場合があります。 教科書の内容を基礎から学べる 中学教科書ワークは、「確認のワーク」で要点確認をし、「定着のワーク」で力をつけて、「実力判定テスト」で実力を試す3ステップの構成になっています。 教科書内容の理解・定着・問題演習を1冊で行えるため、日々の予習・復習用教材としてもおすすめです。 学んだ知識をテスト形式で確認 定期テスト期間は「定着のワーク」「実力判定テスト」中心に取り組みつつ、「定期テスト対策得点アップ予想問題」を解いてみましょう。 間違ったところは解きなおし、そして単元ページに戻り弱点補強をすることで、自信を持ってテスト当日に臨むことが出来ます。 さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「定期テストの攻略本」と同一コンテンツになります。) 暗記に役立つ特典付き 中学教科書ワークは特典が盛りだくさん! テスト直前に使える公式や単語、用語を確認出来る小冊子「スピードチェック」と、カード形式で学習事項の確認や暗記ができる「ポケットスタディ」が全教科に付属しています。 また、主要5教科には、ひとつのアプリに全学年・全教科のコンテンツを収録した、WEBアプリ「NEWどこでもワーク」も付属しており、いつでもどこでも手軽に勉強できます。 こうした暗記グッズを自分で作る時間を短縮できるのも、市販の問題集を購入するメリットのひとつですね。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本でテスト範囲を集中的に学ぼう 文理で発行するもうひとつの教科書準拠版問題集が、定期テストの攻略本です。 中学教科書ワークが年間を通して使用できるのに対して、定期テストの攻略本はテスト前に短時間で取り組むことに特化しているのが特徴です。 そのため、日々の学習は中学教科書ワークで、テスト直前は定期テストの攻略本と使い分けてもいいかもしれません。 教科書の要点を短期間で復習できる 要点のまとめページは重要事項に絞り、教科書の重要なポイントをもれなく無駄なく抑えられるようになっています。 また、重要語句は赤シートで消せるようになっており、要点を確認するだけではなく暗記用冊子としても活用できます。 テスト対策&予想問題が充実 テスト対策問題と予想問題のページも、日本全国の定期テストを集めて分析した、 「実際のテストによく出る、絶対におさえておきたい問題」に絞った内容になっています。 そのため、時間がない中でも、効率的な問題演習が可能です。 解答は取り外しができる別冊形式。 詳細な解説内にある「ポイント」や「ミス注意」といったおまけコーナーは、テスト直前でより効果を発揮します。 さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「中学教科書ワーク」と同一コンテンツになります。) テスト対策に特化した付録品 登校してすぐの教室で、テスト当日の休み時間に廊下で、テスト前夜の布団の中で・・・ 場所を選ばず使える「5分間攻略ブック」は、本当にテスト直前の大きな味方! 最後にチェックをし、自信を持ってテストに臨むことが出来ます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 定期テストは中学校生活における大切なイベントのひとつです。 定期テストの取り組み方によって、高校・大学進学にも大きく影響することといっても過言ではないでしょう。 文理では定期テストにがんばって取り組む、全国の中学生を応援しています! 文理の教科書準拠問題集で、みなさんがその先にある夢を叶えることを心より願っております!

【2025年度最新】教科書準拠の問題集とは?授業の予習・復習&定期テスト対策に最適!

「教科書準拠」という言葉を聞いたことがありますか。 この「なるほど!Bunri-LOG」を普段読んでくださっている方は、 なんとなく見覚えがあるかもしれません。 「教科書準拠」、それは簡単に言うと「教科書に沿っている」ということです。 そして教科書に沿った問題集は、家庭学習用にとてもおすすめです! 今日は、教科書準拠版と標準版の問題集の違いや、 教科書準拠版を使用するメリットをお送りします。 目次 「教科書準拠版」と「標準版」の問題集は何が違う? 「教科書準拠」の問題集を使用するメリット 「教科書準拠」の問題集を購入する際の注意点 教科書準拠の問題集を購入するには? 小学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 中学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 「教科書ガイド」は小・中・高対応の教科書準拠参考書 まとめ POINT ★教科書準拠版の問題集は学校で使う教科書の内容に沿った内容になっている。 ★教科書準拠版の問題集は授業に合わせた日々の学習やテスト対策におすすめ ★教科書準拠版を購入するときには対応する教科書会社や、改訂のタイミングに注意 「教科書準拠版」と「標準版」の問題集は何が違う? 市販の問題集は、大きく「教科書準拠版」と、それ以外の「標準版」の2つに分けることができます。 教科書準拠版 教科書はいくつかの教科書会社から発行されており、それぞれ「身につけたい力」は同じですが、過程が異なります。 「教科書準拠版」は、それぞれの教科書に対応したものが作成されています。 標準版 いっぽうの「標準版」は特定の教科書の内容にピッタリと沿うのではなく、すべての教科書の内容に広く対応できるでようにつくられています。 これが教科書準拠版と標準版のちがいです。 「教科書準拠」の問題集を使用するメリット 学校の授業に合わせた学習ができる 教科書準拠問題集は、単元の分け方やタイトルも教科書と同じになっています。 さらに対応する教科書ページも明記されています。 ▼目次を見ると、教科書と同じ単元名が並び、教科書ページも記載されている。 そのため、取り組むべきページを自分で探して判断する必要がなく、 授業で習った範囲に合わせて家庭学習をするのにとても便利です。 扱う題材も同じなので、習っていない用語が出てきて混乱することもありません。 教科書の内容をより深く理解できる 教科書の内容を題材にしたうえで、基本から少し応用まで、様々な問題が掲載されています。 それぞれの解説や解き方・考え方がわかりやすくまとめられているため、 「教科書を読んで理解する」の一歩先の理解をすることができます。 教科書内容をしっかり押さえておくことで、授業の受けやすさも変わってきます。 授業で分かりにくかったところに対して、 先生とはまた違った視点からのアプローチができるのもポイントです。 要点を押さえながら基礎から学べる 教科書準拠問題集は、基礎レベルの要点の確認から、定着のための練習問題、 すこし応用を効かせた確認問題へと、教科書の範囲内かつ段階的に力を伸ばせる構成になっています。 どんな問題に取り組むにしても、まずは教科書の範囲内の理解が大切です。 「標準版の問題集を買ってみたけど、レベルが高いかも……」と思ったときには、 まず教科書準拠問題集で教科書の内容をしっかり身につけるのがおすすめです。 予習や復習、定期テストに向けた勉強ができる 教科書の内容とリンクしているということは「次の授業でやる内容を予習」したり、 「今日やった授業内容を復習」したりするのにも適しています。 また、教科書ページで範囲を指定されることの多い定期テスト対策にももちろんおすすめです。 問題集の中にも、予想問題など定期テスト対策用のページがついていますし、 定期テスト対策に特化したシリーズもあります。 また、ミニブックやカードなど、定期テスト対策に役に立つ付録も豊富です。 「教科書準拠」の問題集を購入する際の注意点 ここまで紹介してきたように、教科書準拠問題集はとても便利です。 しかし、教科書に細かく対応しているからこそ、 購入時に気を付けなければならないポイントが2つあります。 教科書の出版社を教科ごとに確認する 購入する際に最も重要なのは、「自分がどの教科書を使用しているのか」です。 教科ごとにも異なるので、必ず教科ごとに、自分の使っている教科書の教科書会社と、 問題集の表紙に書いてある教科書会社名が一致することを確かめてから購入してください。 出先で教科書の確認ができない……教科書を見てもよくわからない…… そういうときは、文理HPで提供している「採択教科書サーチ」をご利用ください! 自分の学校・学年を入力することで、買うべき教科書準拠問題集の種類を調べることができます。 教科書準拠の問題集を探すなら 教科書の改訂がないか確認する 教科書は、数年おきに改訂を行います。 改訂により教科書の内容が変更になると、教科書準拠問題集も合わせて内容を変更するため、 教科書が改訂される年度については、教科書準拠問題集も新版を入手するようにお気を付けください。 ★小学準拠品は2024年春に、中学準拠品の改訂は2025年春に改訂しました。 教科書準拠の問題集を購入するには? 教科書は購入できる場所が限られていますが、 教科書準拠の問題集は、書店やネットで気軽に購入することができます。 書店では、「教科書準拠」というコーナーが独立して存在することが多く、 基本的に周辺地域で採択率が高い教科書に対応したものが置かれています。 小学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 小学教科書ワーク 【2024年度改訂】 小学教科書ワークは教科書準拠のロングセラーシリーズです。 「基本のワーク」「練習のワーク」「まとめテスト」と3段階の構成で、 基礎から応用に向かって順番に学べます。 家庭学習に役立つ付録が充実しているのもポイントのひとつ。 ポスターやカード、練習ノート、動画など、家庭学習であると役に立つツールがそろっています。 英語の教科書ワークは6つ全ての教科書会社に対応! 発音アプリ「おん達」で、家庭学習でフォローしにくいスピーキングもしっかり練習できます。 1冊買えば、1年間充実した家庭学習ができる、お得な商品です。 春には新学期限定の特典つき4冊セットが書店店頭で販売されます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 【2024年度改訂】 コンパクトなA5サイズで、1回あたり10分という短時間で取り組めます。 毎日の学習習慣をつけたいときにちょうど良いドリルです。 こちらは、学習の基礎となる国語・算数については、特定の教科書の内容に合わせて作成された教科書準拠品となっています。 他の教科・分野は、全教科書対応版です。 全ての教科書を研究したうえで、どの教科書を使用していても利用しやすいように制作されています。 小学教科書ワークと一緒に利用するのもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 中学教科書ワーク【2025年度改訂】 要点の確認→連取問題→確認テストの3段階構成。 基礎から応用へ段階を追って勉強できます。 学校の授業に合わせて、毎日の予習・復習からテスト対策まで対応できる1冊です。 オールカラーで、図や写真も豊富! 理科・社会の資料を使った問題の対策もばっちりです。 また、カードやミニブック、いつでもどこでも学習できるWEBアプリなどの特典つきで、 忙しい中学生のスキマ時間活用に役立ちます。 5教科だけでなく実技4教科もあり、内申点対策もしっかりサポート! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本【2025年度改訂】 定期テストの攻略本は、定期テスト対策に特化した教科書準拠問題集です。 テスト範囲だけに焦点を当て、集中学習することができます。 テストに出る!に絞った要点や予想問題で、短期間でも最低限必要なポイントをおさえられます。 直前にうれしい暗記ブックと赤シート付き! 毎日の学習には「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、 定期テスト前には「定期テストの攻略本」を使いましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「教科書ガイド」は小・中・高対応の教科書準拠参考書 教科書ガイドは、教科書の内容をより詳しく知ることができる参考書です。 教科書に掲載されている問題の解答や、英文の和訳などがズバリ書いてあり、 どのように考えればいいのか、解説も示されています。 教科書本体には解答しか載っていなかったり、授業内でしか答えがわからないことも多い内容を しっかりサポートしてくれる教科書ガイドは、授業の予習・復習の強い味方であり、 テスト対策でも大きな力を発揮するシリーズです。 教科書の理解を助ける補足知識も充実しています。 小学教科書ガイド 【2024年度改訂】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド 【2025年度改訂】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 高校教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 教科書準拠版は教科書の内容に沿っていて、学校の授業に合わせて勉強するのに適しています。 標準版を使っていて、授業の内容と違って混乱する部分があったり、どのページを勉強すればいいのかがわかりにくい場合は、ぜひ「教科書準拠」の問題集を探してみてください。 付録もたくさんついていて、お買い得です! 教科書準拠の問題集を探すなら

教科書が変わる?!小学校の教科書について詳しくまとめました

学校で使用される教科書について 教科書とは? 教科書は正式には「教科用図書」といいます。 小学校の教科書は、国語や算数などいろいろな教科を勉強するための中心的な教材として使われます。 学校教育において、教科書はとても重要なものです。 そのため、原則として学校では文部科学大臣の検定に合格した教科書を使用する必要があります。 教科書が使用されるまでのサイクル 教科書が実際に子どもたちの手に届くまでには、いくつかの段階があります。 【1年目】 民間による教科書の著作・編集 【2年目】 文部科学省に置かれた専門家による審議会による教科書として適切かどうかの審査 【3年目】 合格したものの中から、教育委員会や国立・私立学校の校長先生が使用する教科書を採択 【4年目】 翌年度、実際に子どもたちが使用 以上のようなサイクルで教科書は使用されるため、基本的に教科書は4年のサイクルで使用されているということになります。 教科書検定 民間で発行された図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて、学校で使用される「教科書」となります。 発行者から検定申請された図書は、調査の後、審議会において専門的・学術的に審議されます。 教科書検定制度は、教科書の著作・編集を教科書会社などの民間に委ね、著作者の創意工夫に期待するとともに、 検定により内容の適切性を確保することを目的としています。 出典:文部科学省ホームページ (https://www.mext.go.jp/) 発行と供給 多くの検定教科書の中から、どの教科書を使って子供たちに教えるかを決めるのが「採択」です。 文部科学省は採択された必要となる採択された教科書の見込み数を集計し、発行者に教科書の発行部数を指示します。 発行者は教科書供給業者と連携して、学校の子どもたちへの教科書の確実な供給を実現しています。 また、学校で配られる教科書は無償で給与されていますね。 こちらは教育費の軽減するという効果も持ちますが、 なにより未来を担う子どもたちへの期待をこめて、日本国民全体の願いとともに無償給与が実現しています。 ぜひお使いの教科書を、大切に、役立ててください。 2024年は小学校教科書改訂年 教科書自体が改訂される 先ほど、基本的に教科書は4年のサイクルで使用されているというお話をしましたが、 2024年はまさに、その4年に一度の、実際に小学生のお子さまが学校でお使いの教科書が変わる年です! 教科書自体が、教育指針や学習内容の変化に対応するため改訂が行われています。 4月になれば、新しくなった教科書が学校で配られ、その新しい教科書で日々、勉強することになります。 教科書採択で使用する教科書の銘柄が変わることも 教科書が実際に子どもたちに配られる前に、どの教科書を使って学んでもらうかを、教育委員会や国立・私立学校の校長先生が採択しますが、 その教科書の採択自体も、この4年のサイクルで変更になることがあります。 そのため、昨年まで使っていた教科書の出版元とは違う出版元から発行された教科書をお子さまがお使いになる可能性がありますので、 昨年からの変更がある場合には注意が必要です。 お子さまが通う学校で使用する教科書を知るには? それでは、どうすれば実際にお子さまが学校でお使いになる教科書を知ることができるでしょうか。 いまご覧いただいているサイト、「なるほど!BUNRI」のなかに、 採択教科書サーチというページがあるので、そちらからお調べいただくことができます! 【学年】【学校の種類】【都道府県】【地域・学校】などを選択すれば、簡単に、2024年度からどの教科書が使われるかがわかります! ▲こちらの画像からも採択教科書サーチにとぶことができますので、ぜひお使いください。▲ 教科書改訂に合わせて、教科書準拠品も改訂 ▶教科書準拠品 とは、本屋さんで売られている参考書や問題集のなかで、教科書の内容に沿って作られたもののことです。 上記でご説明したように、2024年度から小学校の教科書は新しくなります! その改訂に合わせて、教科書準拠品も、新しい教科書にぴったり合ったものになるように、改訂しています! 小学教科書ガイド 「小学教科書ガイド」とは? 教科書の内容にぴったり合った、学習をガイドする参考書です! 特長① 教科書の内容がまるごとわかる! 教科書の内容を、もれなく・くわしく・わかりやすく解説してあるので、教科書の予習・復習に最適です。 特長② 要点の整理・考え方・問題の答えがズバリ! 教科書の問題について、考え方やヒント・解答がつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。 特長③ テスト対策もバッチリ! 教科書の重要事項やテストに出そうな事項がひと目でわかるようまとめてあるので、学校のテストの準備もこれで万全です。 英語が初登場! 2024年度より、東京書籍㈱の英語教科書「NEW HORIZON Elementary English Course 5、6」に対応した『小学教科書ガイド』が初登場。 中学校以降の学習に向け、より重要性を増している小学英語について、家庭学習の強い味方となります。 特長① オールカラー&教科書の紙面掲載でわかりやすい! 実際の教科書の紙面に対応して、そのページでめざすことや解説が載っているので、自宅での教科書の予習・復習が進めやすくなります。 特長② 日本語訳、音声スクリプト(放送文)、問題の答えや解答例を掲載! 教科書の英語の日本語訳がついており、問題の答えや解答例も紹介しています。 英語音声のスクリプト(放送文)とその日本語訳を確認することができます。 教科書の二次元コードで聞ける英語音声の意味をたしかめることができるのはもちろん、 教科書に二次元コードがついておらず、通常自宅では放送内容が確認できない箇所も、文章で確認することができます。 小学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ワーク 「小学教科書ワーク」とは? 「小学教科書ワーク」は“教科書準拠“と呼ばれる学習参考書です。 教科書会社ごとに発行され、それぞれの教科書に沿った単元配列となっており、教科書に基づいた予習・復習を効率的に行うことができます。 特長① 教科書の内容をていねいに解説! 特長② 教科書の内容に完全対応! 特長③ きほん・練習・まとめの3ステップで着実なステップアップ! ▶NEW!! 動画と自動採点CBTが登場! 【導入や振り返りを楽しく!】わくわく動画 1~3分の動画で学習内容を楽しくわかりやすく解説します。 ワーク本体に取り組む前の導入やテスト前の振り返りに活用できます。 ▲紙面の二次元コードから動画を見ることができる 【次世代型テストを体験!】自動採点CBT 教科書ワークのしあげとして、CBTでのテストに取り組むことができます。 CBT(Computer-Based Testing)はコンピュータを利用した試験形式であり、受験、採点、結果のすべてがコンピュータ上で行われます。 テスト後は自動で採点され、以下のような帳票がすぐに出力できます。 ▲帳票サンプル(文言はダミーです) 英検®(実用英語技能検定)でもCBT形式の受験者が増加しており、2025年度の全国学力調査においても中学理科などでCBTの導入が予定されています。 既存の付録もパワーアップ! 漢字・計算練習ノートがオールカラーに 学習の基礎である漢字と計算をより強化できる練習ノートが、オールカラーになってより取り組みやすくなりました。 理科・社会の「わくわくカード」がWEBアプリに! 単語帳のようにめくってポイントの確認ができる『わくわくカード』には、いつでもどこでも復習できるアプリが搭載されました! 紙とデジタルの両方を活用して覚えたばかりの事項や不安な事項を繰り返し確認することで、力がつきます! そのほかにも付録がたくさん! ご紹介した付録のほかにもシールや教科ごとのポスター、学校のテストに近い形で問題演習ができる実力判定テストなど、 家庭学習をサポートする付録がたくさんついています。 授業内容を様々な角度から振り返り、深い理解を得るために有効です。 ※教科によって一部付録内容が異なります。 小学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 小学教科書ドリルとは 1回10分!学習習慣が身につくコンパクトなドリル A5サイズで持ち運びやすく、1ページ当たりの問題量も少なめで、日々の学習習慣づけに最適です。 教科書に合った内容で、基礎力を定着させるのにおすすめの教材となっています。 特長① 表で基本、裏で確認問題のステップで、無理なく取り組める! 小学教科書ドリルは、表面が基本問題、裏面が確認問題という構成になっています。 ステップを踏むため、無理なく取り組むことができます。 特長② 国語・算数は教科書に完全対応! 国語・算数は”教科書準拠版”での発行です。 "教科書準拠版"は、それぞれの教科書に合わせた単元構成となっており、より教科書に即した学習を行うことができます。 小学教科書ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ※これらの教科書準拠品を購入される際は、表紙または背に表示されている教科書会社名・教科書名が、学校でお使い教科書と一致しているかどうかをお確かめの上、ご購入ください。 まとめ いかがでしたか。 2024年度の小学教科書改訂に合わせて、小学校で使われる教科書について解説し、それに対応した文理の教科書準拠品についても紹介しました。 教科書は、未来を担う子どもたちのために、大切に作られています。 ぜひ、教科書を大いに活用し、学びに役立てましょう!

【2025年度最新】CBTって何? 改訂版「教科書ワーク」で自動採点CBTを体験しよう!!

小中学生の皆さんや小中学生向けの学習参考書をお探しの皆様は「CBT」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 今回は教育現場で注目度が高まっているCBTと、学習参考書と併せて利用するメリットなどについてまとめました。 CBTとは? CBTはComputer Based Testing の略で、通常紙で実施していた試験における工程を全てコンピュータ上で行う事、およびそれを行うサービスの事です。受験者はコンピュータによってディスプレイに表示される問題に対してマウスやキーボードを用いて解答します。テスト事業者が設置したテストセンターで行う形式や、自宅のパソコンやタブレット端末を使って行う形式があります。今回の記事では自宅で利用できる形式のCBTを中心に書いています。 2025年度から全国学力状況調査でCBTが導入される予定 現在の学校現場ではGIGAスクール構想の進展により、1人1台端末の普及が進んでいます。近年は国際学力調査や一部の英語、漢字などの検定試験、資格試験などもCBT形式で行われており、また2025年度から全国学力状況調査(全国学調)でCBTが導入される予定となっていることから、今後CBT形式のテストを受検する機会は飛躍的に増えることが予想されます。 参考:文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室「令和7年度以降の全国学力・学習状況調査(悉皆調査)のCBTでの実施について(素案)【概要】https://ww.mext.go.jp/content/20231027-mxt_chousa02-000032443_2.pdf CBT利用のメリット CBTには紙のテストと比べて多くのメリットがあります。どんな点が優れているのかを把握した上で上手に利用しましょう。 採点が早くて正確 CBTの良さは採点が正確で、時間がかからないことです。紙のテストであれば解答が終わった後に答え合わせが必要ですが、CBTであれば自動採点機能が付いたものがあります。これなら採点に時間もかからず、点数も正確に把握することが出来ます。 自己学習がやりやすい テストを受けた後に重要なのは、間違えた箇所をやり直すことです。CBTであればテスト結果を保存できるものも多いので、後から振り返った時に自分がどこを間違えてしまったのかを振り返って復習する、といった自己学習が非常にはかどります。 紙では実現できない問題が扱える 例えば英語のリスニング問題のように音声データを使った問題を簡単に取り組み事が出来ます。 将来受ける機会が増えるCBTに慣れておく 紙のテストと異なり、CBTはパソコンやタブレットを使うため、普段そういった端末を利用したことが無いと、いざテストを受ける際に操作方法に戸惑ってしまい、実力が発揮できない懸念があります。小学生のうちからCBT形式のテストを受検する機会を増やして、慣れることで今後実際にCBTを受検する際に学習効果を発揮しやすい状態にしましょう。 CBTの選び方のポイント CBTはあくまでテストの形式ですので、どういった内容のテストかといった点も重要です。ここでは自宅で気軽に利用できる形式のCBTの選び方をいくつか紹介します。 学習参考書とCBTの組み合わせ 普段使っている学習参考書と併せてCBTを使うことで、無理なく体験でき、日常学習の習効果が高くなると考えられます。 効果的な学習方法とCBTの活用法 学習参考書は勉強した後に、しっかりと知識が定着出来ているかどうかを確かめることで、より学習効果が高くなります。そこでCBTを活用しましょう。CBTであれば受検した直後に採点できるものも多いため、採点の手間も無く、どこが間違っていたのかなどすぐに分かります。 学習参考書の付録で使える! BUNRI-CBT 文理の学習参考書には、付録としてCBT使えるものがあります。 ▲BUNRI-CBTのサンプル画面 ▲テスト結果のサンプル 「小学教科書ワーク」なら自動採点CBTが無料で使える 初めてCBTを体験したい場合は文理の「小学教科書ワーク」がおススメです。小学教科書ワークは学校で使っている教科書に沿った内容で学習が進められる教科書準拠教材なので、学校の授業の予習や復習に便利です。2024年度に改訂した最新の教科書ワークは無料付録に自動採点CBTがありますので、是非書店で手に取ってみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら より難しい問題や中学入試を目指すなら「トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク」 教科書より少し高いレベルの学習がしたい場合は文理の「トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク」もおススメです。中学入試にも出題される、グラフや資料の読み取りなどを含んだ単なる知識の丸暗記では答えられない思考力問題が多く収録されています。こちらも無料付録で自動採点CBTが付いていますので是非利用してみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「中学教科書ワーク」「定期テストの攻略本」でも自動採点CBTが無料で使えるように! 2025年度に改訂された「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」でも自動採点CBTが使えるようになりました。(※「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」のCBTは共通コンテンツです。) 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まずはサンプルを体験してみよう! BUNRI-CBTページでは無料でサンプル問題を試すことができます。 出題される問題のタイプやBUNRI-CBTの操作性を知りたい方はまずは、サンプルを体験してみてください。 BUNRI-CBTサンプルページ https://b-cbt.bunri.jp/user/home 「教材名:CBT サンプル」から、体験したい教科と学年を選んで、「始める」をクリックしてください。 まとめ いかがでしたか。 CBTの利用方法は様々ですが、まずは普段使っている学習参考書と併せて使うことで、最新のCBTを体験しつつ学習効果を上げてみましょう。 今後より注目されるであろうCBTに上手に活用して、成績アップを目指したいですね!