【2025年度最新】中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介

「定期テストで高得点を取りたい」

「定期テストの勉強方法が知りたい」

そんなときはどうすればいいのでしょうか。

もちろん教科書のテスト範囲をしっかり読み返すことや、学校から渡されるワークや課題帳に取り組むのも大切です。

しかしその上でさらに高得点を狙うには・・・

正しい定期テストの勉強方法を身に付けることが、高得点に繋がる一番の近道です。

そしてその勉強方法にぴったりの問題集があるのをご存知でしょうか?

今回は定期テストを完全攻略すべく、勉強方法やその問題集についてご説明致します!

目次

POINT

・定期テストの結果は高校進学にも大きく影響。計画的に進めていくことが大切

・教科ごとに必ず押さえなければならないポイントがある

・教科書に準拠した市販問題集は定期テスト対策の大きな味方

中学生の定期テストは高校進学にも影響する

学期末ごとに渡される通知表は内申点として高校入試に大きく影響します。

入試において内申点をどのくらい考慮するかは都道府県によって異なりますが、

それでも地域トップ校をはじめとする公立高校の多くや、私立の推薦においても一定以上の内申点が必要です。

その内申点に深く関係するのは、普段の課題提出や授業への取組・・・

そして、「定期テストの結果」であるのは言うまでもありません。

中学の定期テストで高得点を狙うには?

都道府県によっては、中1の1学期の内申点も高校入試に関わってくる地域もあります。

「定期テストをおろそかにしていたために内申点が足りず、進学したかった高校を受けられない・・・」

そんなことにならないように、早いうちから進学先を見据え、

高い目標を持って定期テスト対策に取り組んでいきましょう。

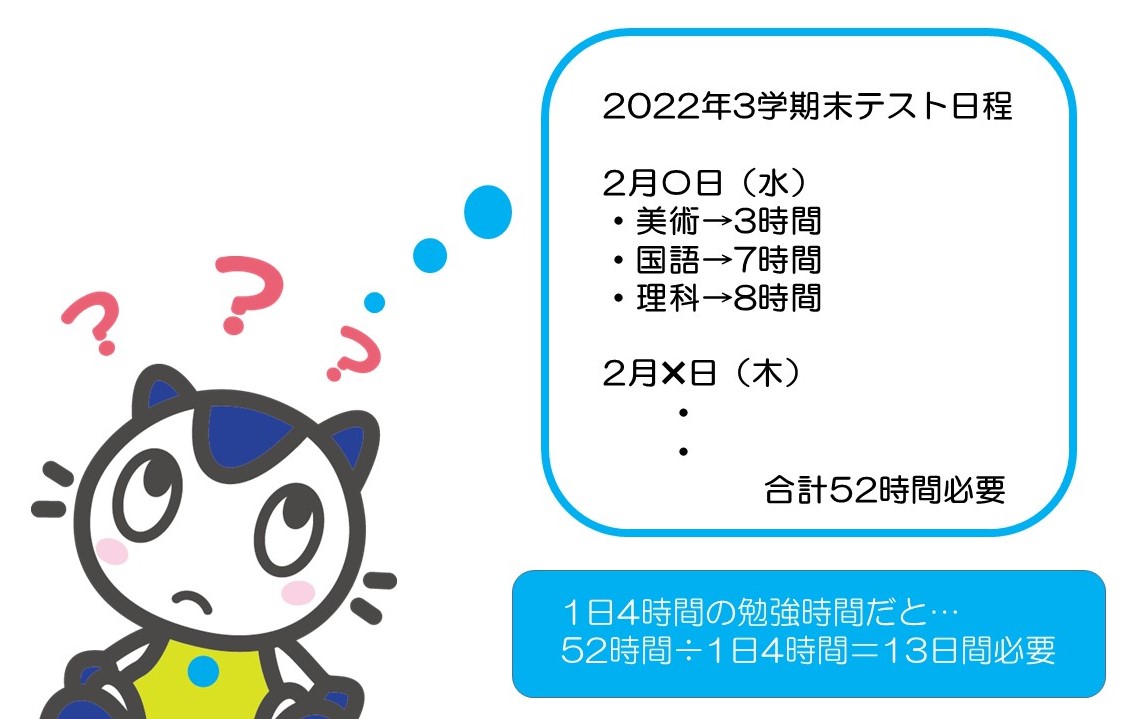

テスト勉強は計画を立てて進める

定期テストは中間テストだと2日間で5教科、期末テストだと3日間で9教科と、

短期間・同時並行で複数教科を勉強しなければなりません。

そのため、ただやみくもに勉強を進めていっても、必ずどこかで破綻してしまいます。

まず、何日前からやればいいのか、1日にどれくらいやるのか、スケジュールを考えましょう。

STEP1

教科ごとに必要な勉強時間を計算し、全体で何時間勉強するのかを出します。

いきなり時間で考えるのが難しければ、テスト範囲のページ数で考えてみてください。

1ページ分読んだり、問題集の対応する範囲に取り組むのに何分くらいかかるでしょうか。

STEP2

テスト勉強期間中、毎日どれくらい勉強時間がとれますか?

部活や習い事、睡眠時間を考えて出してみましょう。

STEP3

STEP1とSTEP2を合わせて、テスト実施日から逆算して考えましょう。

何日前から準備が必要でしょうか。

授業内容は復習し、問題集で理解を深める

計画を立てたら早速始めましょう。

まずは教科書の内容を復習し、理解した上で問題集に臨みます。

こうした取り組みには学校で渡されるワークが適しています。

まとめ部分をもう一度理解し、続く問題ページに進んでいきましょう。

まとめ部分をしっかりと理解していれば問題ページも難なく解くことが出来るでしょう。

間違った問題は解けるまでチャレンジする

そして当たり前のことですが、間違った問題は解けるまで何度もチャレンジしましょう。

特に漢字や英単語、理科社会の一問一答や数学の計算問題は、自分が腑に落ちるまで解くことが大切です。

1周目でできなかったらしるしをつけて、2周目でもできなかったら別のしるしをつけて……

しるしをつけなくてよくなるまで、何周もしてみてください。

そうすることで本当に理解が出来、テスト本番でも結果を出せるはずです。

この手の問題は単純ですが必ず定期テストに出ます。

取りこぼしのないよう、しっかりと押さえておきたいところですね。

定期テストに向けて勉強を始める時期は?

テスト対策に必要な時間を算出し、テスト実施日から逆算していくことで始める時期が計算されるわけですが、

実際にはテスト範囲を出されるのは2週間前がほとんどです。

2週間あれば十分・・・と思いがちですが、実際には

「部活が1週間前まである!」

「テスト範囲の授業がぎりぎりまで終わらない!」

「たくさん宿題が出た!」

と、2週間丸々テスト勉強にあてられるとは限りません。

2週間を一つの目安としつつ、自分の生活やペースに合わせて考えましょう。

また、日々の授業の中でも、テスト対策の準備をしておくことはできます。

・テストに出そうなところは赤シートで消えるオレンジのペンでノートをとっておく

・宿題として出されるワークにはまじめに取り組む

などの積み重ねをしておくことが、テスト期間を駆け抜けるための重要な助走になるのです。

教科別 定期テストの勉強のポイント

ここからは教科別での定期テストの勉強ポイントを紹介します。

まずは教科書内容の理解が一番大切なことは変わりありません!

その中でも教科ごとにおいてどこが重要なのかを説明していきます。

「英語」は単語の暗記と文章の理解が必要

まず、英単語は覚えれば点を取れる部分なので、確実に覚えましょう。

たくさん書く・赤シートで覚える・単語カードを作る・声に出す、など、やり方は色々あります。

自分に合った方法を探してみてください。発音記号について問われることもあるため、綴りだけでなく発音もチェックしましょう。

英単語はここで覚えたことが、高校、そして大学入試の基礎にもなってきます。今のうちに、コツコツ積み重ねておきましょう。

また、教科書で扱った文章はしっかり理解しておくことが大切です。

なぜその和訳になるのか、自分の言葉で説明できるでしょうか。

今回のテスト範囲でメインとなる文法が使われているのは、文章のどこでしょうか。

そのうえで、フレーズなどを体で覚えるために、何度か音読をしておくといいでしょう。

「数学」は公式の理解と計算力が重要

中学の数学は公式ありきでもあります。公式が理解していないと解けない問題がテストでは数多く出てきます。

「でも、公式が覚えられない・・・」

そういう場合は、とにかく数をこなすしかありません。

数学では、問題集を何周も繰り返すことが高得点への近道です。

何度も繰り返すことで、「こういう問題のときは、この公式を使う」というパターンを覚えることができます。

また、公式をたくさん使う(=書く)ことで、体で覚えられます。

それでも、忘れてしまうことはあるかもしれませんよね。その対策におすすめなのが、「公式の成り立ち」を理解することです。

教科書を見ると、その公式がなぜ成り立つのかが書いてあるはずです。これを頭に入れておくと、問題を解く手助けになるかもしれません。

公式と同時に、必要なのは計算力。これも数をこなせば自然と身についていきます。

「途中式を省略せずに書く」のも、計算ミスをなくすポイントになるので、ケアレスミスが多い人は意識してみてください。

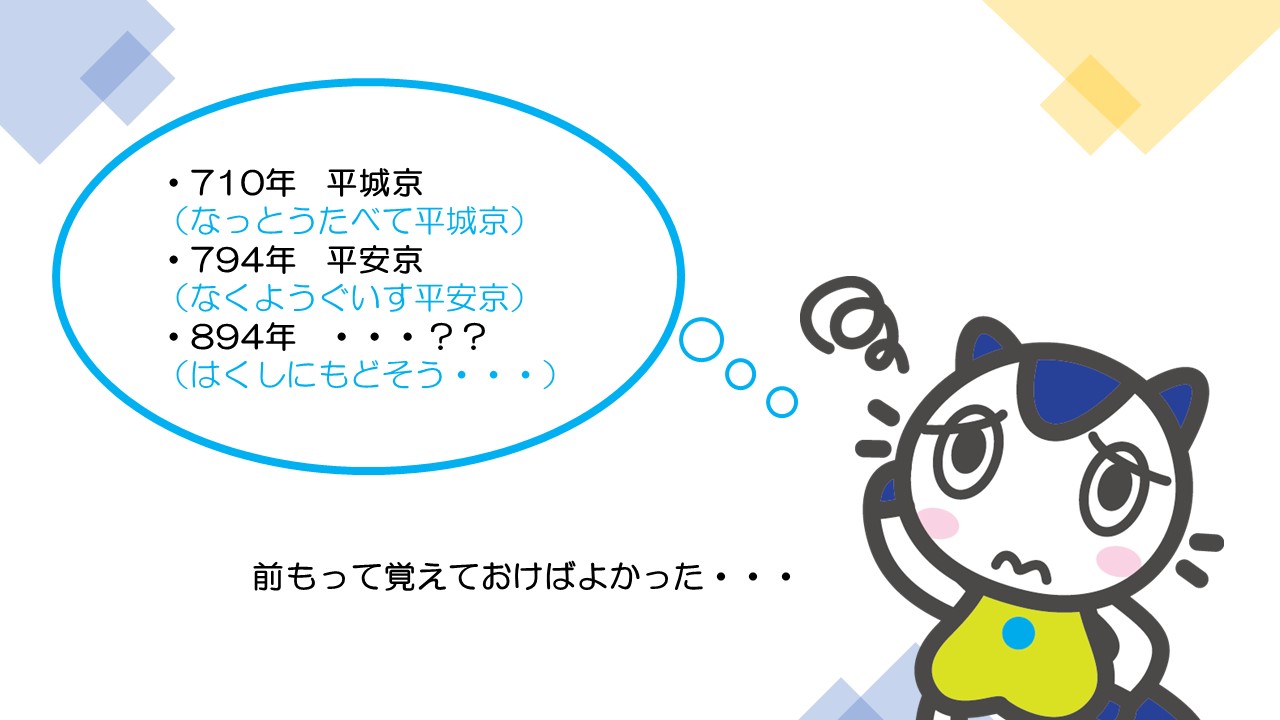

「国語」は文章や語彙の暗記と授業の復習が重要

国語で確実に点数をとるポイントとしては、漢字や古文単語などです。

また、授業で扱った文章が穴埋め形式で出されることも多いため、扱った文章を音読しておくことも役に立ちます。

古文は特に慣れない言い回しが多いため、何度も声に出してなじんでおきましょう。

国語では、先生の言葉や取り組んだプリントなど、授業中の情報がより大切になります。

授業の中でしっかりメモを取るのはもちろん、テスト期間中にもノートをよく見返しておくようにしましょう。

解釈についてわからない部分があれば自分で考えたり、先生に聞いたり、ネットで調べたりして整理しておくと、

自分の考えを書くような長めの記述問題にも対応できます。

「社会」は基礎用語の理解と問題演習が重要

社会では、用語を漢字で書けるようにしておくことがまず大切ですが、ただ単に字面を覚えただけでは、対応できません。

その用語の意味まで、しっかり理解しておくことが大切です。

また、選択問題や並べ替え・記述などさまざまな解答形式があり、資料も写真・イラスト・地図・仕組み図・グラフなど多岐にわたります。

教科書の資料を見ておくのはもちろんのこと、問題演習にしっかり取り組み、「その資料が何を示すものなのか」もおさえておきましょう。

「理科」は暗記の工夫とジャンルごとの対策が重要

理科も社会と同じく覚える用語が多い教科ですが、用語とその説明だけを文字で覚えるのはなかなか大変です。

植物の名称は写真と一緒に、実験器具の名称は図と一緒に覚えるなどすると、

イメージをつかみやすく、テストでも役に立ちやすくなります。

また、「物理」「化学」「生物」「地学」で、使う資料の種類や問題の解き方に個性が出てきます。

用語の暗記だけでは対応できないジャンルもあるため、それぞれのジャンルの問題演習にしっかり取り組みましょう。

これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法

一番避けたいのは一夜漬けです。

前日の睡眠時間が短いと、テストの時間中に十分に頭が働かない恐れがあります。

また、長期的な知識の定着がしにくく、テストが終わったらすぐに忘れてしまうなんてことも・・・

高校入試対策を始めたときに、「じっくり覚えておけばよかった」と思うかもしれません。

また、答えだけを覚えるのも危険です。

ど忘れをすることもありますし、課題のワークと同じ問題でも、選択肢を入れ替えられていたりするかもしれません。

答えではなく、考え方を身に付けるようにしましょう。

定期テスト対策に役立つ問題集の選び方

それでは定期テスト対策において、いったいどんな問題集を選べばいいのでしょうか。

学校で渡されるワークは教科書に沿った内容ですので「学校のワーク=一番の定期テスト対策」ではあります。

しかし得点力UPのためには、違う問題集にも取り組んでおくこともおすすめです。

本当に定着したかを確認でき、色々な記述問題を経験しておくこともできます。

学校で渡されるような、「教科書に沿った」問題集を書店でも買うことができます。それが「教科書準拠問題集」です。

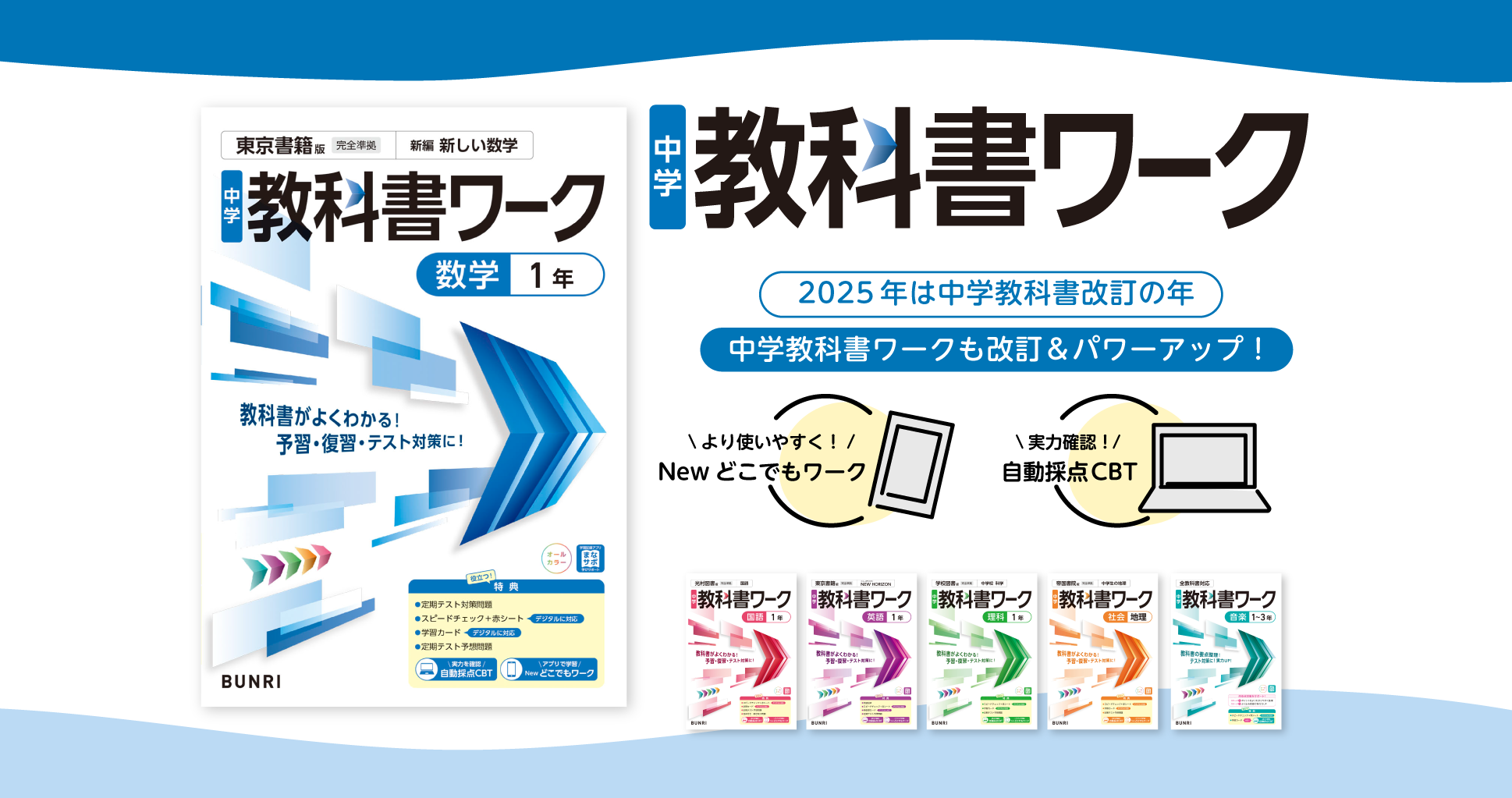

文理からは2系統の教科書準拠問題集、「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」が発売されています。

教科書準拠の問題集を探すなら

知識の定着を狙うなら中学教科書ワークがおすすめ 【2025年度改訂】

中学教科書ワークは、全点オールカラーの教科書準拠問題集です。

教科書は教科ごとに複数の教科書会社が発行しており、そして教科書の採択は区市町村単位で異なりますが、

文理の中学教科書ワークは、ほぼ全ての教科書会社分を発行しているので、

日本全国どこにお住まいでも、教科書に準拠した中学教科書ワークをお求めいただけけます。

※一部地域によって異なる場合があります。

教科書の内容を基礎から学べる

中学教科書ワークは、「確認のワーク」で要点確認をし、「定着のワーク」で力をつけて、「実力判定テスト」で実力を試す3ステップの構成になっています。

教科書内容の理解・定着・問題演習を1冊で行えるため、日々の予習・復習用教材としてもおすすめです。

学んだ知識をテスト形式で確認

定期テスト期間は「定着のワーク」「実力判定テスト」中心に取り組みつつ、「定期テスト対策得点アップ予想問題」を解いてみましょう。

間違ったところは解きなおし、そして単元ページに戻り弱点補強をすることで、自信を持ってテスト当日に臨むことが出来ます。

さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「定期テストの攻略本」と同一コンテンツになります。)

暗記に役立つ特典付き

中学教科書ワークは特典が盛りだくさん!

テスト直前に使える公式や単語、用語を確認出来る小冊子「スピードチェック」と、カード形式で学習事項の確認や暗記ができる「ポケットスタディ」が全教科に付属しています。

また、主要5教科には、ひとつのアプリに全学年・全教科のコンテンツを収録した、WEBアプリ「NEWどこでもワーク」も付属しており、いつでもどこでも手軽に勉強できます。

こうした暗記グッズを自分で作る時間を短縮できるのも、市販の問題集を購入するメリットのひとつですね。

定期テストの攻略本でテスト範囲を集中的に学ぼう

文理で発行するもうひとつの教科書準拠版問題集が、定期テストの攻略本です。

中学教科書ワークが年間を通して使用できるのに対して、定期テストの攻略本はテスト前に短時間で取り組むことに特化しているのが特徴です。

そのため、日々の学習は中学教科書ワークで、テスト直前は定期テストの攻略本と使い分けてもいいかもしれません。

教科書の要点を短期間で復習できる

要点のまとめページは重要事項に絞り、教科書の重要なポイントをもれなく無駄なく抑えられるようになっています。

また、重要語句は赤シートで消せるようになっており、要点を確認するだけではなく暗記用冊子としても活用できます。

テスト対策&予想問題が充実

テスト対策問題と予想問題のページも、日本全国の定期テストを集めて分析した、

「実際のテストによく出る、絶対におさえておきたい問題」に絞った内容になっています。

そのため、時間がない中でも、効率的な問題演習が可能です。

解答は取り外しができる別冊形式。

詳細な解説内にある「ポイント」や「ミス注意」といったおまけコーナーは、テスト直前でより効果を発揮します。

さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「中学教科書ワーク」と同一コンテンツになります。)

テスト対策に特化した付録品

登校してすぐの教室で、テスト当日の休み時間に廊下で、テスト前夜の布団の中で・・・

場所を選ばず使える「5分間攻略ブック」は、本当にテスト直前の大きな味方!

最後にチェックをし、自信を持ってテストに臨むことが出来ます。

まとめ

定期テストは中学校生活における大切なイベントのひとつです。

定期テストの取り組み方によって、高校・大学進学にも大きく影響することといっても過言ではないでしょう。

文理では定期テストにがんばって取り組む、全国の中学生を応援しています!

文理の教科書準拠問題集で、みなさんがその先にある夢を叶えることを心より願っております!