【中間テスト後に読もう】定期テストの反省と活かし方 ~ケアレスミスをなくせ!編~

こんにちは!

暑い日が続きますね……

中間テストはどうでしたか?

悔いが残った人もいるかもしれませんが、

過ぎたことをいくら後悔しても仕方がありません!

これが人生最後のテストではないわけなので、

次回、テストで同じことを繰り返さないための方法を考えておきましょう!

今回は後悔の中でもっとも多いのではないかと思われる、「ケアレスミスのなくし方」についてです!

ケアレスミスっていやですよね……

「単位を忘れた」「ピリオドを忘れた」

「誤っているものを選べなのに正しいものを選んだ」

これらは、答えは出せているのに少しの注意不足で点を逃してしまう、いわゆるケアレスミスです。

ケアレスミスをなくす一番の対策は、これです!

耳にタコができるくらい聞いているかもしれませんね……

今日は見直しに関する具体的なコツ3つをお届けします。

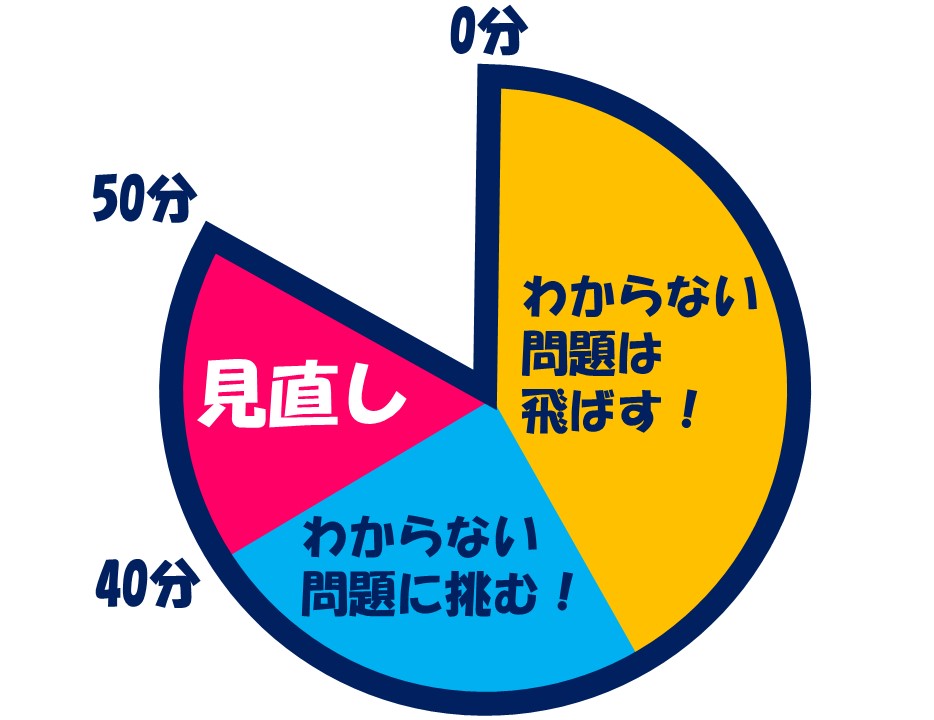

コツ1 見直しの時間を確保せよ!

見直しの時間をあまらせるために、解ける問題から解きましょう!

少し考えてわからない問題はどんどん飛ばしてすべての問題に取り組み、

最後に、わからなかった問題に戻って考えます。

残りが10分くらいになったらいったんあきらめ、解けている問題の見直しをします。

見直しが済んだら、あとは時間ギリギリまで、わからない問題に取り組んでください。

▼例)例えば試験時間が50分だったら……

コツ2 別人格を呼びおこせ!

見直しでありがちなのは、「まあ合っているだろう」という思い込みです。

さらさら解いた問題でも、思わぬうっかりミスをしている可能性があります。

見直しは、とことん自分にシビアな目をもたなければなりません。

そこで、問題を解いた自分とは別の人格になったつもりでやるのがおすすめです。

「自分ではない誰かが書いた解答」というつもりで、

冷静な第三者として解答用紙を見つめましょう!

▼ミスを見つけたら代わりに直しておいてあげよう!

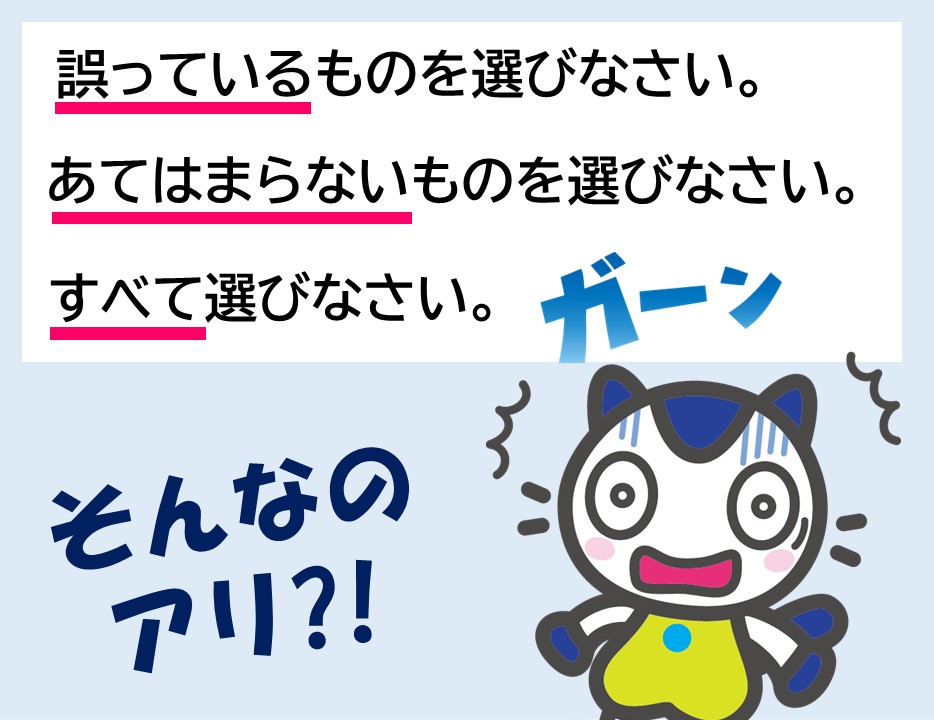

コツ3 起こりやすいミスを知るべし!

一度したミスは、二度としたくないものですよね。

どんなケアレスミスが考えられるかを、事前に想像しておきましょう。

例えば…

〇英文のピリオドつけ忘れ

〇冠詞をつけ忘れた

〇m2とm3をまちがえた

〇途中式の簡単な足し算をまちがえた

〇解答欄を1ずつずらしていた

〇字数指定を超えて書いてしまった

〇長文を答える問題で漢字をまちがえた

〇漢数字で書きなさい、なのに算用数字で書いた

・

・

・

こういうミスの種類を事前に把握しておくことで、そもそものミスの数を減らすことができますし、

見直しでのミス発見の確率も上がります。

また、見直しの時間が十分とれなかったときは、そのポイントに絞って見直しをして

最低限のミスをなくしましょう。

▼問題文もよく読んで!

※それでもミスするときはする

見直しのコツを3つご紹介しましたが、もちろん人間である以上、

ここまでやっても間違えることもあります……

それは仕方ないと割り切り、次に同じミスをしないためにどうするか、をどんどん考えてください。

対策をして、それをすり抜けるミスがあり、次はそれもふまえた対策をして……としていくうちに、

自分のベストを出し切れるテストの受け方を見つけられるはずです!

どんどん自分をアップデートしていきましょう!

関連記事

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回

こんにちは! 5月に入り、そろそろ、定期テストの足音が聞こえてきた!という学校も多いのではないでしょうか。中学1年生にとっては初めての大きなテストでもありますね! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届けします。 連載予定 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第1回は、「はじめに 始める時期と最初にやること」です。 定期テスト対策を始める時期 おすすめはずばり、 \\2週間前// です! テストは教科や範囲が広く、1週間前からだとだいぶ駆け足での対策になります。特に、「普段の授業に自信がない」「高得点を狙いたい!」という方は、 早めの対策をおすすめします。 最初にやること どの時期から始めるにしても…… テスト範囲が配られたらすぐやっておくべきことがあります。 それは \\範囲の確認// です。 教科書の該当ページ・資料集の該当ページなどを確認して、 疑問があったら周りに聞いておいてください。 特に、テスト範囲でやったプリントをなくしていないかを確かめておきます。万が一ない場合はクラスの人などに内容を見せてもらいましょう。(コピーや写真をもらえるとベスト!) スケジュールをたてる 範囲を確認したら、テストまでの日数の中でいつ何をするか、を書き出してみます。 これをやっておかないと、 とりあえず目に付いたものを進めていたら、範囲が全然終わらなかった…… 今日何を始めればよいのかわからず、やる気がなくなった…… などの問題が起こります。 何より、「やるべきことをやれてる!」と確認できることは安心感につながりますね! 第2~4回までで具体的なやり方をご紹介した後、 第5回で具体的なスケジュールの立て方もお話しします。 読んでいただきありがとうございます! さて、初回は軽めにお届けしました。 具体的にどうすればいいのよ?!については、次回から紹介していきます! お楽しみに! 第2回へ▶

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第2回

こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第2回は、「その1 問題演習を繰り返し、体で覚える!」です。 数学で特におすすめ 数学はパターンを覚えてしまうのが一番近道なので、問題演習を繰り返して慣れるのが手っ取り早いです。 テスト日にノートの提出が求められる場合もありますね! その場合は一石二鳥です。 その他の教科でも、余裕があればやっておくと、より高得点が狙えるかもしれません。 用意するもの 〇問題集学校で配られているワークがあればそれを用意してください。丁度いいワークがない場合は、書店で定期テスト対策の本を探してみてください!(色合いやデザインなど、自分の気持ちが上がるものを選びましょう。)書店の棚の前に立っていると、学習意欲も高まります! ★書店で買うときのワンポイント国語や英語は、教科書ワークや中間・期末の攻略本などの 「教科書に準拠したもの」だと、教科書の文章を題材にした問題を解けます。 ※2025年春に「中間・期末の攻略本」は「定期テストの攻略本」に書名を変更して改訂しました。 「中学教科書ワーク」も2025年春に改訂しています。 〇ノート問題集に書きこまず、ノートを使って2周していきます。気分が上がるノートを選びましょう。 〇シャープペンシルまたは鉛筆 〇消しゴム 〇赤ペン(個人的に、ゲルインキだとちょっとテンションが上がります。) やり方 さあ、始めていきます。ノートを半分のページを半分に折って、戻します。 これで真ん中に線が入ったページができました。 左側を1周目で、右側を2周目で使います。 問題番号は、わかればいいです。途中式や図もなるべく書きましょう。頭で考えるのも大事ですが、手をたくさん動かすのも大事です。 どうしてもわからないときは…… 解説を見てしまいましょう! 赤ペンで解答を写しながら、なんでそうなるのかを考えます。解説を見てもわからない…というときは先生や友達、保護者の方に聞いてみてください。 1周目で解けなくても大丈夫! 解説を理解して、2周目のときには解ける!をめざします。 1周が終わったら、(飽きるので)1日置いたりして、2周目を始めます。今度は右側を使って、問題を解いていきましょう。 2周目が終われば、テスト範囲の問題にはだいぶ慣れているはずです。 1周目も2周目も間違えた問題や不安な問題があったら、 ワークにしるしをつけて、前日やテスト直前に見返しましょう。(しるしをつけたくない人は、付箋で!) 読んでいただきありがとうございます! 次回は、「その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!」をお届けします! お楽しみに。 ◀第1回へ 第3回へ▶

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第3回

こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第3回は、「その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!」です。 国語・英語で使える勉強法! これは国語・英語で、授業で扱った文章を使って出題される場合に効果的な方法です。 文章を覚えるメリット★試験時間中に問題を読み込む時間が不要になる。★文章中から探したり、文章の穴埋めをする問題が、すぐに解ける。 時間短縮になるので、そのぶんを記述問題や、テスト独自の問題などに回すことができます。 また、音読することで… 漢字の読みや、単語のアクセント・発音などをつかんでおくこともできますよ! ※漢字の書きや英単語のスペルについては、読むだけだと度忘れするので、 10回くらい、手を動かして書いておくことをおすすめします…… 用意するもの 〇教科書 〇授業ノート 〇資料集・プリント 〇カラーのボールペン やり方 まず事前準備をします! しなくてもよいのですが、しておくと一石二鳥です。 授業中の先生の「この文章はこういう感情」「この言葉はこういう意味」などのコメント、 ノートにメモしてありますか? メモしてあるものがあったら、それをボールペン等で教科書に書きこみましょう。 小さい字でOKです! ※画像はイメージ こうしておくと、音読するついでにそのあたりのコメントも頭に入ります。 いよいよ音読します! メモした文字も視界に入れつつ、声に出して読んでいきます。 声に出していさえすれば読み方は自由です! 小声でもいいですし、留守番の日を狙って、感情豊かに読むのもいいでしょう。 声に出すことは気分転換にもなります!手を動かす作業の合間や、疲れてあまり頑張れない日などに行うといいかもしれません。 古文の場合は暗唱できるとよりGood! 大人になってから、枕草子をそらんじられるのもかっこいいですよ。 2回くらい読んで飽きたら、あとはテストまでに1回か2回、読み返しておきましょう。(このときは音読でも黙読でも) これで、テストに出る文章を頭に入れたうえで、テストに臨むことができます! 読んでいただきありがとうございます! 次回は、「その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!」をお届けします! お楽しみに。 ◀第2回へ 第4回へ▶

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第4回

こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第4回は、「その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!」です。 社会や実技など覚えることが多い教科に! テストまでに、「これだけ覚えればOK!」というまとまりを作ります。あとはひたすら赤シートを使って覚えるのみです。 まとめておくメリット★持ち運びが楽になる!★覚えるべきことの全体を把握でき、不安が軽減できる! 作るのに時間を使いますが、書くことで覚えられる側面も。テスト2・3日前までにはまとめ切れるといいですね。 ※テストまで1週間!という場合はちょっと間に合わないかもしれません。また、まとめるのが苦手、という人も無理をする必要はありません。 後述する時短バージョンを参照 用意するもの 〇ルーズリーフやノート今回はノートを使用。好きな方を選びます。 ルーズリーフは複数教科持ち運ぶのに便利! 〇授業ノート 〇資料集・プリント・教科書 〇オレンジのボールペン 赤シートで消えるもの 〇カラーのボールペン 〇赤シート やり方 オレンジペンを使って、授業ノートをまとめ直していきます。 ポイントは、覚えやすいように書き直すこと! そして、資料集・プリント・教科書などの中から、「ノートに書いていないけど先生が触れた部分」もノートに入れていきます。(資料集のコピーやプリントに緑マーカーを引き、それを教科書に挟んでおく対応でもOK) こうすることで、「この内容さえ覚えていれば大丈夫!!」という紙束ができます。これを赤シートで隠しながら、何度も読みましょう。 ★余裕があれば、第2回の問題演習と組み合わせるとより定着します。 時短バージョン まとめ直している時間がない時や、まとめるのが苦手な場合は……教科書や市販の学習参考書を活用します! 用意するもの 〇教科書か市販の参考書など 今回は中間・期末の攻略本を使います! ※「中間・期末の攻略本」は2025年春に「定期テストの攻略本」に書名を変更して改訂しました。 〇授業ノート 〇資料集・プリント 〇オレンジのボールペン 赤シートで消えるもの 〇緑マーカー 〇カラーのボールペン 〇赤シート やり方 教科書(学習参考書)の重要単語に、緑マーカーを引いていきましょう。 こうすると、赤シートで隠したときに消えるようになります! さらに、ノートや資料集・プリントには、教科書(学習参考書)に書いていない情報もあります。 そういうものの中で、先生が授業で触れたことはボールペンで書きこんでいきましょう!(資料集のコピーやプリントに緑マーカーを引き、それを一緒に挟んでおく対応でもOK) 中間・期末の攻略本は赤シート対応なので、 もともと消えるようになっている部分も! さらに穴埋めもオレンジペンで書いて、赤シートで消せるようにしてみました。 これをひたすら赤シートで覚えていきましょう! 読んでいただきありがとうございます! 次回は、「おわりに まとめとスケジュールの立て方」をお届けします! お楽しみに。 ◀第3回へ 第5回へ▶

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第5回

こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 最終回は、「おわりに まとめとスケジュールの立て方」です。 教科ごとにまとめます 第2~4回でお伝えした勉強方法について、 結局教科ごとに何をやればいいのか?をまとめた図です。 こんなにやるの?!と焦る前に、冷静にスケジュールを立ててみましょう。 スケジュールの立て方 5教科で考えてみます! 例えば以下のように、教科ごとにやることと、かかる日数を考えます。 国語1)作者情報・資料集の知識、文法事項など、暗記したいものをまとめる→1日2)教科書に情報を書きこみ、2回くらい音読する→1日1回ずつ、2日 3)漢字を練習する→1単語10回くらいずつ。2日 ※不安なら、読みのとなりにオレンジペンで漢字を書いたものを用意し、1)に追加。 4)1)を覚える→テスト2日前から 数学1)前日までにワークの問題を2周する→13日 英語1)単語を練習して、赤シートで消えるように(単語カードでも)まとめる→1日2)教科書の文を覚えるくらい音読する→1回ずつ、2日3)ワークがあれば最低1周する→3日 理科1)ノートに取ったことをオレンジペンを使ってまとめる→3日3)1)を覚える→遅くてもテスト2日前から 社会1)ノートに取ったことをオレンジペンを使ってまとめる→3~4日2)1)を覚える→遅くてもテスト2日前から ※国語・理科・社会のワークは、最後にもし余裕があれば1周しておく! これらをそれぞれ、テストまでの日程に当てはめてみてください。 ★この日は習い事があるから、帰ってから布団で赤シートチェックをする★この日は外出するから、それまでにまとめを作っておけば行き帰りで覚えられる★この日は留守番だから、音読にあてるなど、それぞれの事情に合わせて調整します。 そうすると、今日何をこなせばやりたいことが全部消化できるのかがわかります! ※テスト前日は予備日として空けておきましょう。 今回、5回にわたり紹介してきたテスト対策は、あくまで一例です! 〇赤シートは飽きてしまう〇たくさん問題を解くのが一番おぼえる〇先生の出題傾向がかなり独自 など、今回のやり方が合わない場合もあると思います。 定期テストはその名の通り定期的にやってくるものですので、自分に合うやり方を探していってみてください! ◀第4回へ おまけ▶

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? おまけ

こんにちは!定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 最終回を迎えましたが、おまけをお届けします! 「テスト勉強、頑張るコツはないの?」問題についてです。 頑張るコツってあるんですか? テスト勉強、ぎりぎりまでなかなかやる気も出ないし、緊張するし、大変ですよね。いくつか、こうすると頑張れるかも?というポイントをお伝えします。 ただし、合うかどうかには個人差があるので、あくまで参考に…… 自分に合うテスト期間の過ごし方を模索していってください! 誘惑は思い切って断つ!(ごほうびもつくる) テスト期間の一番の敵は、スマホ・ゲーム・漫画などの娯楽です。不思議ですが、これらを始めるととにかく時間が溶けてしまいます。 その時は楽しくても、あとで絶望を味わうことになるので……テスト期間中は封印するのが得策です。 封印の仕方は、勉強する空間から存在自体を消す・親に管理してもらう、など、 自分の意志だけに頼らない方法がおすすめです。 テスト期間は長いようですが、思ったより短いものです。終わった後、美味しいものを食べながらゲームするぞ!!を励みに頑張りましょう。 体を動かす機会があったほうがすっきりするかも! 1週間前から部活が休みな場合も多いですよね。また、習い事をしているけど、テスト前は休んだ方がいいのか、悩む場合もあると思います。 週に2・3回、1~2時間程度であれば、むしろ体を動かしたほうがいいかもしれません。机に向かってずっと座っていると煮詰まってしまい、集中力が続かなくなったり漠然と不安になることもあります。そういう時は体を動かすことで、気持ちがすっきりして、前向きになれたりします! もちろん、テスト勉強の進み具合とは相談してください! ライバルや目標となる人物を作る クラスの友達、学年上位の人、好きなキャラクターなど、誰でもいいのですが… 「あの人に勝ちたい!」「あの人のようになりたい!」という相手がいると、頑張るモチベーションにつながります。 友達と勝負をしてもいいですね! 家でついダラダラしてしまう時間も、「あの人は勉強頑張っているかも……」と思うことで机にむかえるかもしれません。 ただし、プレッシャーがかかりすぎてしまうと気分が悪くなる…という人は、勝負と思うと逆効果な可能性もあるので気をつけて。 ライバルがいたほうが燃える!という人は、探してみてください。 頑張れなかった時に自分を責めない 集中すれば計画通りに終わったはずなのに、終わらなかった……という日もきっとありますよね。そういうことは、誰にでもある!ということを忘れないようにしましょう。スケジュールを調整し直したり、次の日の勉強時間を延ばしたり、リカバリーはできます。過ぎてしまった時間を悔やむより、次やるべきことを冷静に見すえましょう! 応援しています! がんばってね!! ◀第5回へ