【2025年度最新】中学生のテスト対策には問題集が効果的!シーン別のおすすめ問題集6選

テスト対策って、どうしたらいいのでしょう?

不安ですよね。

テスト対策に適した問題集、って、どんな問題集なのでしょう。

そもそも問題集でテスト対策できるの?

テスト対策用に問題集を探しているあなたに参考になるお話をさせていただきます。

目次

POINT

1 テスト対策には学校から配られた問題集である程度は点数はとれる

2 さらに点数アップを図るには、市販の問題集が必要

3 その中でも、準拠版問題集が効率よくテスト対策ができる

中学生のテスト対策に問題集は必須なの?

みなさん、テスト対策はどうしてますか?

授業中に書き写したノートを見直しますか?でも、それだけじゃ、不安になりますよね?

かといって、書店さんに行って、やみくもに問題集を買っても、なんか効率が悪そうですよね。

問題集って、必須なのでしょうか。

学校の問題集だけで点数が取れる人もいる

学校の定期テストは、授業で教えたことを中心に、教科書や学校から渡された問題集、プリントなどから出題されることが多いです。

市販の問題集で勉強すると、学校で教えていないことやテスト範囲以外の事柄も勉強してしまうこともあります。

そう考えると、学校から配られたものを中心に勉強したほうが、テスト範囲を効率的に勉強できるということになります。

実際、それが向いている人もいます!

しかし、このやり方で必ず全員高得点を取れるのかというと、そうではありません。

苦手分野のカバー&点数アップには市販の問題集が効果的

学校で配られた問題集やプリントだけに取り組むやり方には次のような難点があります。

★苦手な単元なのに説明や問題量が少ない場合がある

★国語や実技教科は、問題形式で練習するのが難しい

★何から手をつけていいのかが分かりにくい

「授業や宿題だけではよくわからない単元があった」

「内容は覚えているのに、問題として問われると答え方がわからない」

「テストに出やすいところを中心に無駄なく勉強したい」

そんなときは、市販の問題集の出番です。

問題集はつまづきやすいポイントやテストに出やすいところをガイドしてくれるので、

苦手分野の克服や、今より一段階点数をアップさせることに役立つはずです。

市販の問題集には「教科書準拠品」と「標準版」がある

それでは、書店に行って自分の気に入った問題集を買えばいいのでしょうか。

自分が気に入ることが一番ですが、市販の問題集には大きく分けて「教科書準拠版」問題集と「標準版」問題集の2種類があり、かなり性格が異なります。

簡単に説明するので、選ぶ際の参考にしてみてください。

「教科書準拠版」問題集は、教科書の内容に沿って作られた問題集なので、学校の授業と大きく離れることはありません。

教科書の単元の順番や、教科書内で使っている重要語句、英語でいうと単語など、すべて教科書に載っているまま「準拠」しているので、

迷うことなく、超効率的に学ぶことができます。

一方、「標準版」問題集は、どの教科書を使っている人にも合うよう、単元配列や、重要用語も最大公約数的に作られており、

自分が使っている教科書にぴったり合ってはいません。

こちらはより幅広いレベルに対応したものが発刊されていたり、切り口の面白いものが多かったりします。

実際に手に取って中も見てみて、自分が「できるかも!やってみたい!」と少しでも思えるものを選びましょう。

中学生 テスト対策用問題集の選び方

それではもう少し具体的に、問題集を選ぶときの心得を紹介します。

学校の教科書に合わせて選ぶ

前述の通り、「教科書準拠版」は効率よくテスト対策をすることができます。

「教科書準拠版を使ってみたい!」と思ったら、まずは自分の教科書を取り出してみましょう。

それぞれの地域や学校によって、使っている教科書が違います。

まず、ご自身の教科書会社の名前を確認し、同じ名前の教科書会社の準拠問題集を買ってください。

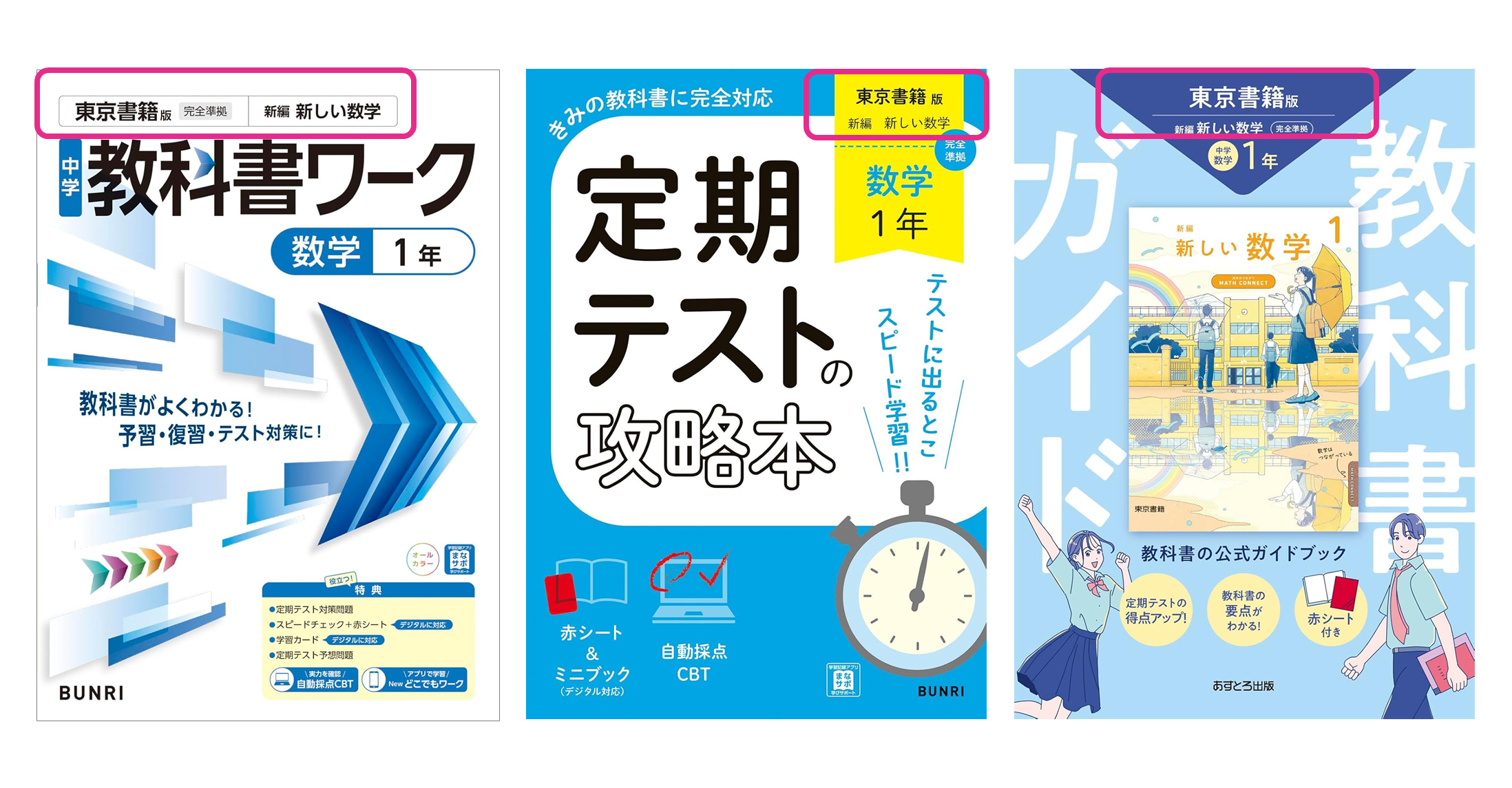

たとえば、持っている教科書が「東京書籍」だったとします。その場合、それに準拠した問題集は「東京書籍版」の問題集となり、それを選ぶ必要があります。

▼教科書準拠版の問題集の表紙には、必ず対応した教科書会社名が書いてあります!

教科書準拠問題集を探すなら

学習目的に合わせて選ぶ

一番の目的はもちろん、「テストの点数アップ」なのですが……

それに向けて、苦手分野の克服がしたいのか、より多くの問題をこなしたいのか、などによって、選ぶ問題集が変わってきます。

苦手分野の強化であれば、要点のまとめがついていたり、解答解説の解説量が多いものを探してみましょう。

問題をこなしたければ、要点のまとめは無しか最小限で、問題がたくさん入っているものを選びましょう。

一概に、「厚いから難しい」「薄いから簡単」というものでもありません。

(ページ数の多いものでも、余白がたくさんとってあって文字が大きい場合もあります。)

実際に開いたり、ネット書店であれば紙面見本を確認したりしてみてください。

レイアウトや付属品で選ぶ

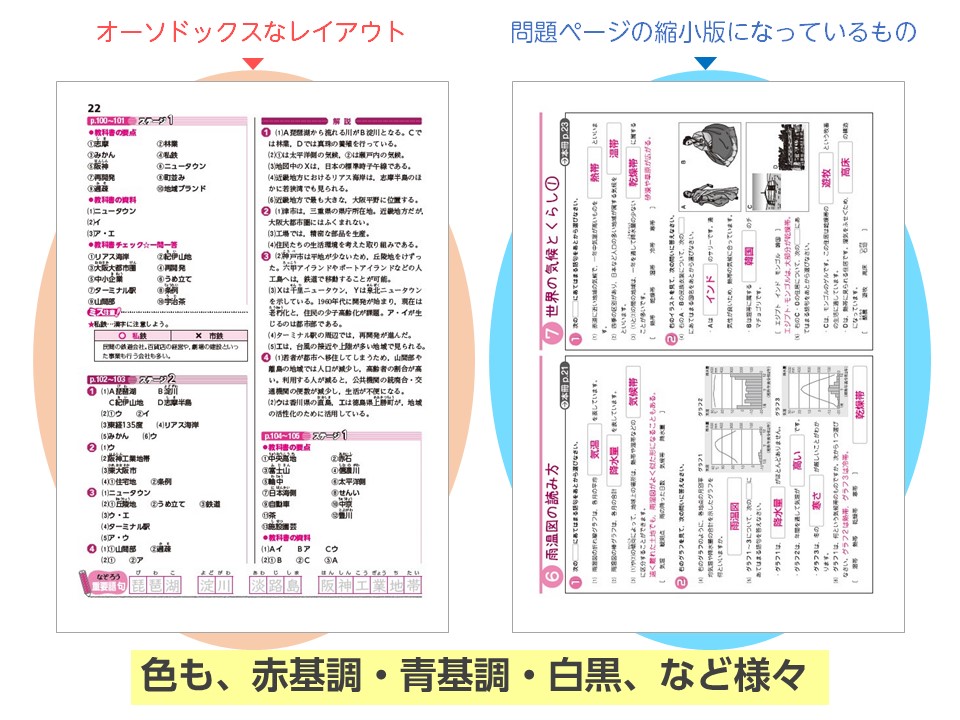

問題集によって、レイアウトや付録はかなり異なっています。

それが取り組みやすいかどうかは、人それぞれです。

たとえば…

★説明にイラストを使っていてとっつきやすい、(逆に、余計なイラストが無くて集中できる)

★カラフルで頭に入りやすい(逆に、色づかいはシンプルな方が見やすい)

★重要事項をまとめた小冊子が便利(逆に、暗記ノートは自作するので付録は不要)

など。

また、あまり差が出なさそうに見える解答解説も、下記のように問題集によって個性が出ます。

ストレスなく丸付けできそうなものを選ぶとよいでしょう。

定期テストの対策なら「定期テストの攻略本」がおすすめ

教科書準拠問題集の中でも、定期テスト対策でのオススメは「定期テストの攻略本」です。

これは、「短期間で効率的に定期テスト対策をすること」に特化した問題集です。

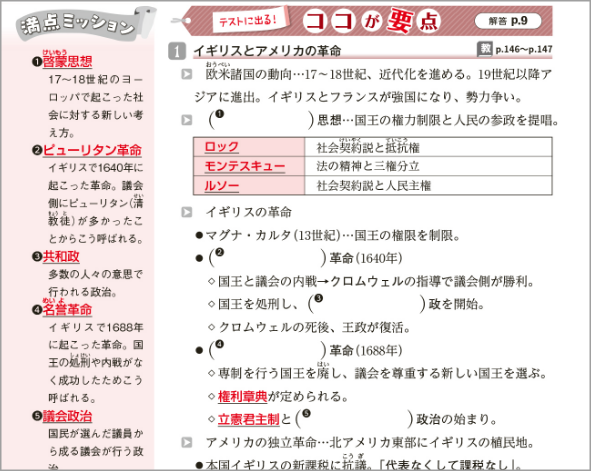

教科書の要点を短時間で学べる

1→最低限のポイントに合わせた要点まとめ

単元ごとに、絶対におさえておきたいポイントにしぼって要点をまとめています。

重要語句は赤シートで隠せるようになっているため、

テスト前にさっと目を通しておさらいしたいときにも役立ちます。

2→「5分間攻略ブック」

テストに出る重要用語をサクッと確認できる、小冊子です。はがせるノリで付けてあるので、取り外して使用できます。

赤シートが付いているのでテスト前の最後のチェックにとても役に立ち、直前の休み時間にも使えます。

テスト対策問題と予想問題で本番を想定

問題演習ページも、よく出るものにしぼっています。

最低限の量で、でもテストで絶対答えたいものは事前に確かめておけるため、

部活や習い事で時間がない!というときの心強い味方です。

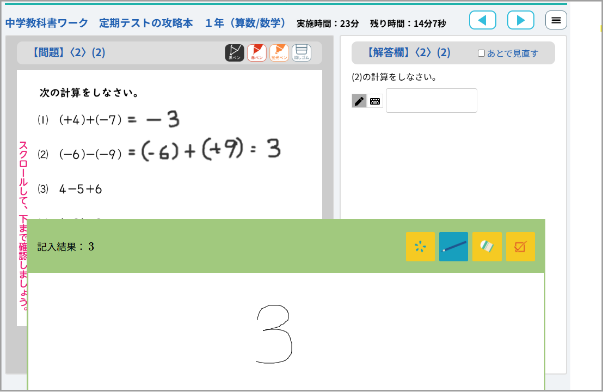

また、PCやタブレットで取り組めるテスト「自動採点CBT」では、自動採点ですぐに結果分析が見られます。

解答が別冊だから採点しやすい

解答は巻末にのり付けされていて簡単に取り外せます。

取り外して使えるため、本冊と見比べながら答え合わせができるため、とても便利です。

また、別冊解答も2色刷りといって、カラーの部分もあり、見やすくなっています。

テスト対策にもつながる!家庭学習におすすめの問題集5選

テストで高得点をとりたいならば、テスト期間だけではなく、普段から授業をしっかり理解することも意識しましょう。

ここで、テスト対策にもつながる、日々の家庭学習におすすめの問題集を5点、紹介したいと思います。

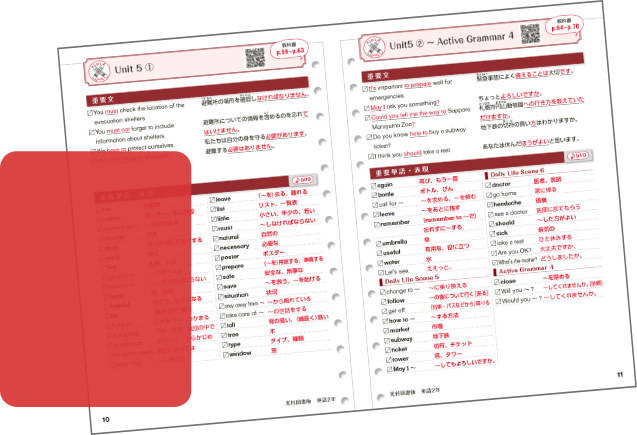

1 授業の進度に合わせて学べる「中学教科書ワーク」【2025年度改訂】

おすすめポイントはこれ!

1)教科書別に作られているので、授業の進度に合わせて使えます。

2)全点オールカラーで、より見やすく、わかりやすい紙面になっており、やる気を引き出します。

3)3ステップで基礎から確実にレベルアップ!テスト対策にも最適です。

4)役立つ特典が満載で、しかもお手頃な価格で求められます。

~特典~

- PC・タブレットで取り組めるテスト「自動採点CBT」(全教科)

- 手軽に勉強できるWEBアプリ「Newどこでもワーク」(主要5教科)

- テスト直前に要点チェックができる小冊子「スピードチェック」(全教科)WEBでデジタル版も見られる!

- 切り取って使える学習カード「ポケットスタディ」(全教科)

- 聞き取り音声(国語)

- ポケットスタディ音声(社会)

- 定期テスト対策問題(数学)

- 音声配信・音声DL(英語)

2 教科書の要点が丸わかり「中学教科書ガイド」【2025年度改訂】

おすすめポイントはこれ!

1)教科書の内容をもれなく・くわしく・わかりやすく解説!教科書の予習・復習に最適です。

2)教科書の問題について、考え方やヒント・解答がつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。

3)教科書の重要事項やテストに出そうな事項をくわしく解説!テスト対策まで万全です。

3 基礎から学べる「わからないをわかるにかえる」【2025年度改訂】

おすすめポイントはこれ!

1)大事なところが一目でわかる紙面。

2)親しみやすいイラストや書体でわかりやすく解説。

3)終了目標日までの学習計画を作成できるスケジュールアプリ付き。

4 高校入試の基礎固めに最適「完全攻略」

おすすめポイントはこれ!

1)基礎から応用まで、スモールステップで実力アップ

2)学習内容がコンパクトに整理されたミニブックと赤シートつき!スマホやタブレットにも対応。

3)教科別のWEB付録も充実!(くわしくはこちらの記事をチェック!)

5 実力アップを目指すなら「ハイクラス徹底問題集」

おすすめポイントはこれ!

1)成績上位層向け、実力テストや高校入試等、「試験に強い実力」を身につけるための最高峰の問題集。

2)三段階構成で確実に実力アップ(徹底確認→実力完成→難関攻略+総合実力テスト)

3)くわしい解答・解説で難問にも対応!

まとめ

ここまで、中学生のテスト対策はどうしたらいいのか、について、お話してきました。

まず、学校から配られた問題集をやる。

そうすると、ある程度の点数はとれます。

しかしそれだけでは十分ではない場合もあります。さらなる点数アップには、市販の問題集が役立ちます。

そして、その中でも、準拠版問題集は特に効率よくテスト対策ができます!

ぜひ、ご自身の苦手分野を増強させられそうな問題集を探してみてください。