部活引退……そのあとは?? 受験への切りかえ方

部活を引退して、さあ受験勉強!と言われても

なかなか切りかえられず、空いた時間もなんとなく過ごしている……

今日の記事は、そんな皆さんにお届けします。

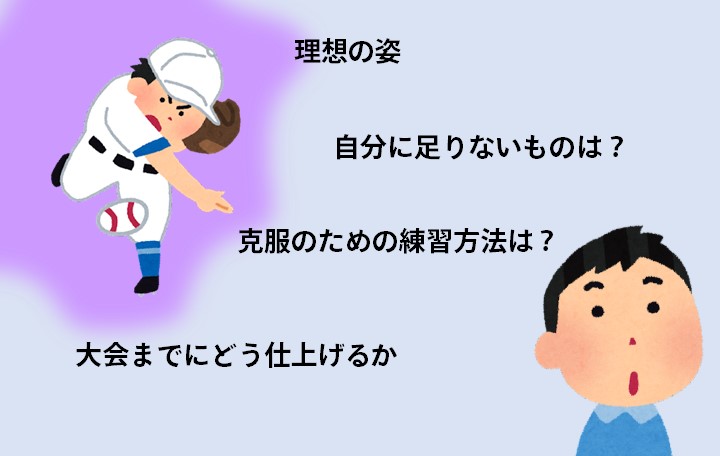

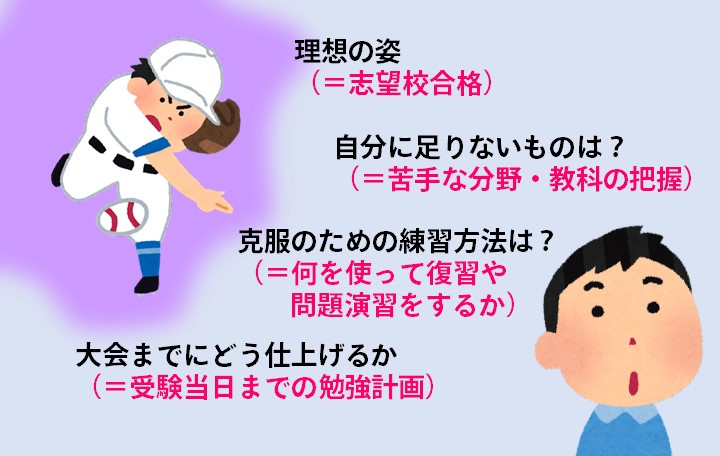

部活と受験は似ている

それは、

ではないでしょうか。

ゴールが決まっていて、そこでどういう姿でありたいかがあると、

今の自分に何が足りないのか、何をしないといけないのかがわかりますよね。

あとは、そこを自分に厳しく改善していくわけです。

高校受験も、やることはそんなに大きくは変わりません。

そういう見方で、考えてみましょう!

志望校を決めよう

さて、まずは、どの大会に出るかを決めます。

まだ志望校を決めていない人は、本やHPで行きたい高校を探してみましょう!

★どんな制服か?

★部活は何があるか?

★プールはあるか?

★最寄り駅はどこか?

などを見ていき、高校生活へのイメージを膨らませてください。

理想の高校生活や偏差値を重ね合わせて考えていくと、

行きたい高校が絞れてくるはずです!

なんとなくしぼれてきたら文化祭や学校説明会にも足を運んで、

がんばりたい!と思える高校を見つけましょう。

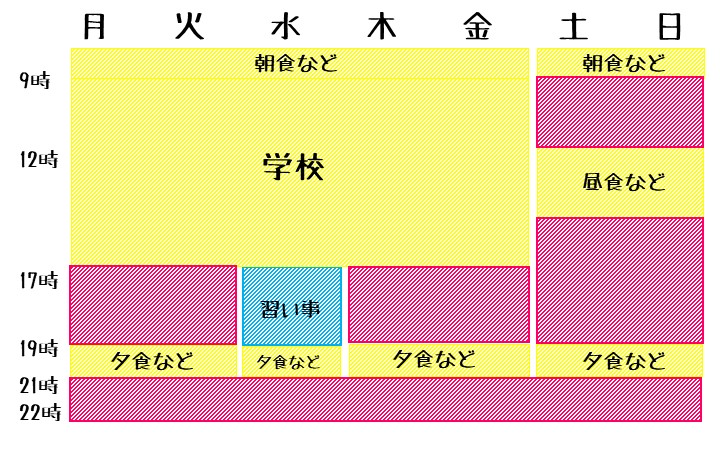

受験までのスケジュールを出してみよう

大会が決まったら、その大会がいつなのかが気になりますよね。

志望校が決まると入試の日がわかります!

そうしたら、それまでの間にどれだけ勉強時間がとれるのか、確認しましょう。

▼普段の生活で、勉強に回せる時間はどれくらいある??

▼勉強に使える日数はどれくらいある??

定期テストもあるので、テスト勉強の期間も考慮します。

また、学校説明会に行く、家の用事がある、などで勉強できない日もあるかもしれません。

さまざまな事情を考慮して、総勉強時間をざっくり考えてみてください。

さあ、そうすると意外と時間はないかもしれません。

さっそく何をすればいいのかを考えましょう!

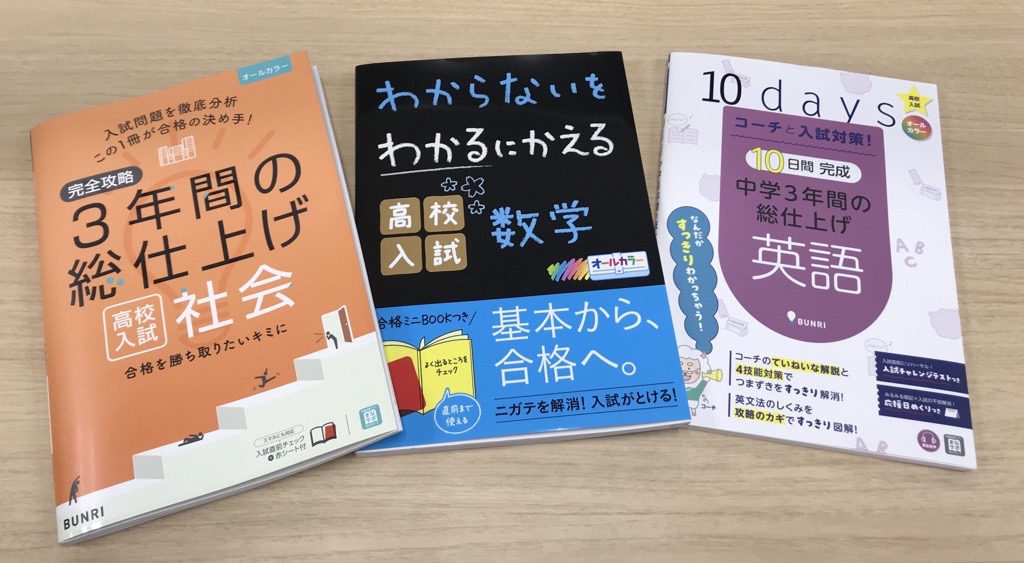

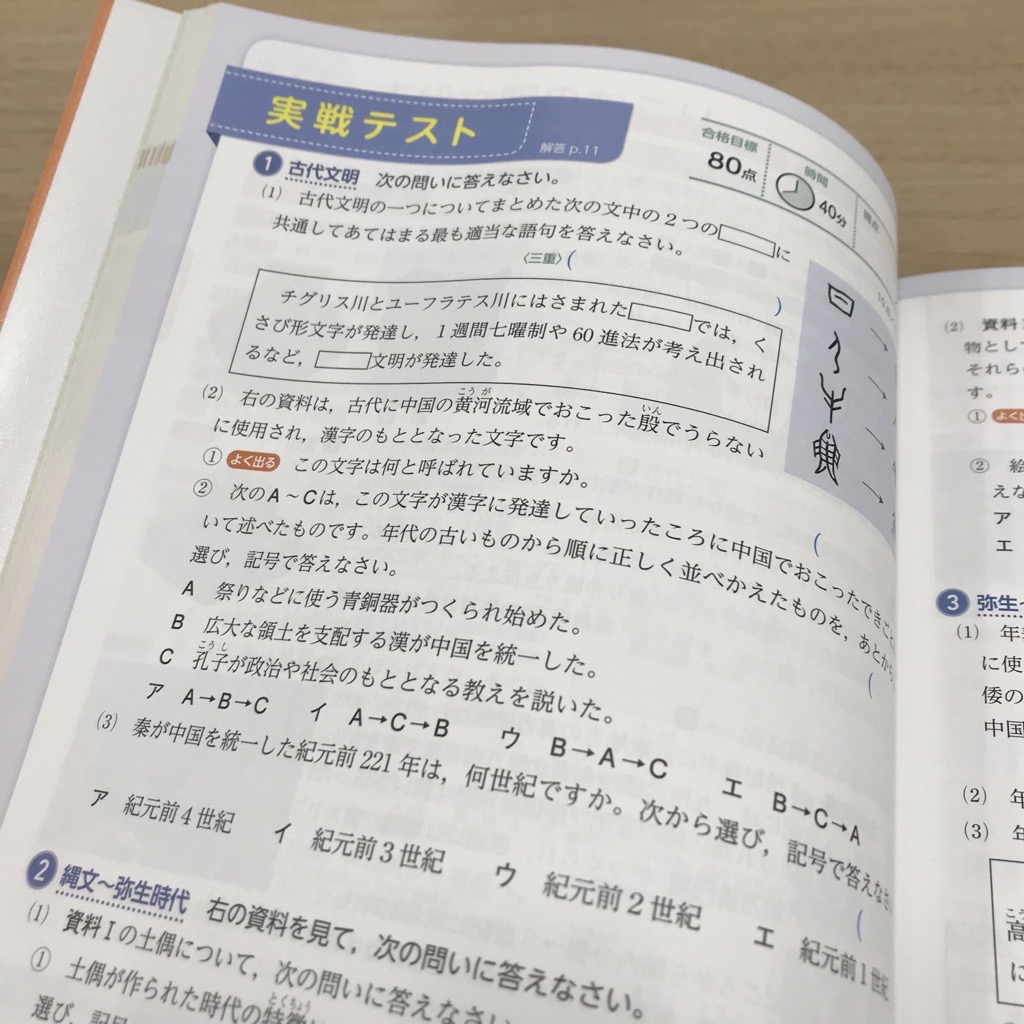

市販の問題集の力を借りよう

まずは、「自分が何をわかっていて、何をわかっていないのか」を把握します。

塾や通信教育を利用していない場合、

やり方に悩んだら、市販の問題集を買うのが近道です。

▼自分のレベルや、かけられる日数にあわせたものを選びましょう。

市販の問題集のメリットは以下の通り。

★入試で必要な要点をプロがまとめてくれている!

★ページ数から、一周にかかる日数を計算しやすい!

★少しずつ過去問に触れられる!

★予想問題や小冊子などの付録もついている!

いわば、何をすればいいのかをコーチが指示・サポートしてくれるのです。

これをまず一周して、自分に足りないことを確認しましょう。

そして何周もしてニガテをつぶし、過去問の演習で実戦練習するのがおすすめです。

おすすめ問題集

ーコーチと入試対策ー

ーわからないをわかるにかえる 高校入試ー

ー完全攻略 高校入試ー

過去問であるべき姿を確認

大会のレベルは一体どれくらいなんだろう?というのは、

実際の大会の動画を見るとよくわかります。

受験では、それが過去問にあたります。

ある程度復習が進んだ段階で、秋に一度過去問をやってみましょう。

まだ習っていない範囲もありますし、できない問題が多くても大丈夫です!

学校によっては、独自の傾向の問題を出すところもあります。

早めに知って、それに合わせた対策をとれるようにしましょう。

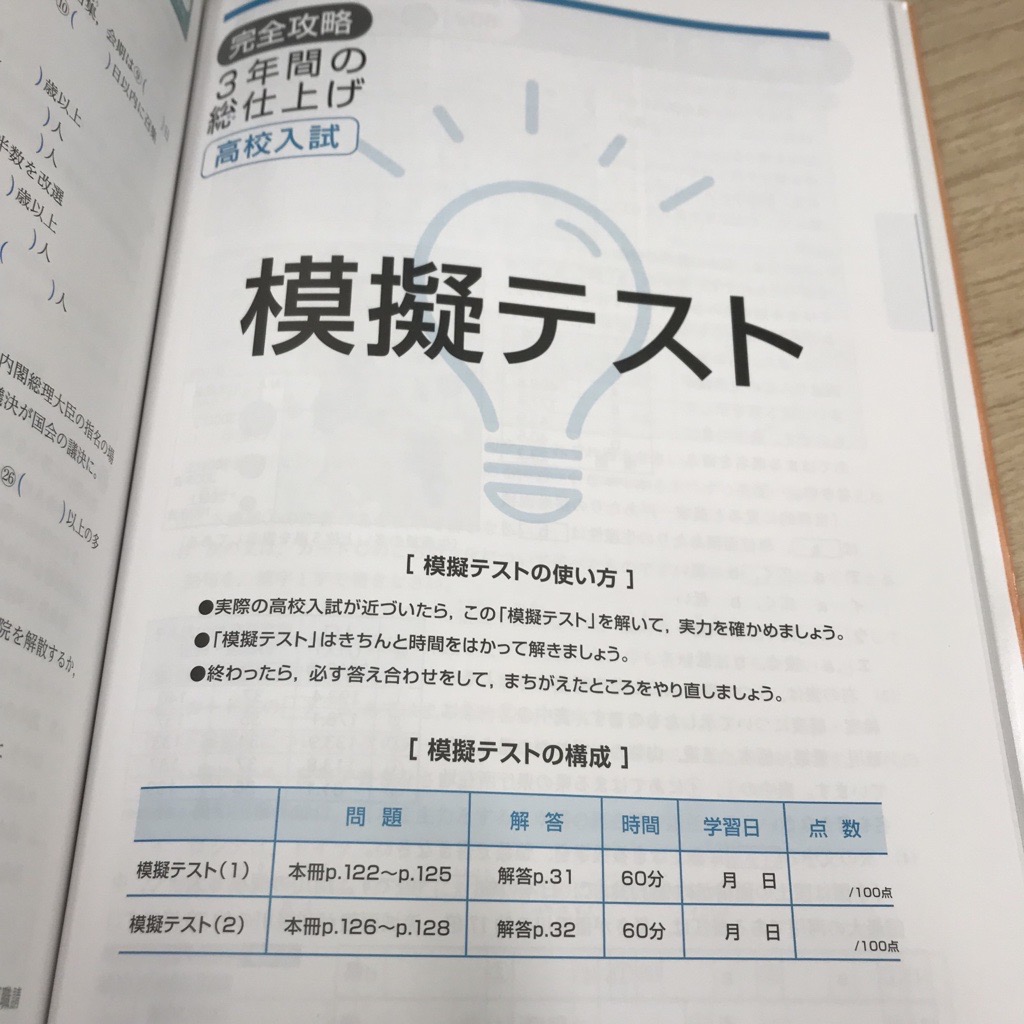

自分の立ち位置は定期的に振り返ろう

大会に向けた練習でも、動画をとって、自分の動きを確認しながら

修正していったりしますよね。

定期的に、自分の今の理解度や進捗を確認するようにしましょう。

わかりやすいのは、摸試を受けることです。

また、前述したような市販の学習参考書なら、合間合間に確認テストのページがあります。

▼模擬テストがついていたりもします!

(画像は、「完全攻略高校入試 3年間の総仕上げ 社会」)

解けなかった過去問をメモしておいて、ある程度勉強を進めたあとに

もう一度解いてみるようにする、などもいいですね!

しっかり寝て、授業を集中して受けよう

中学3年生の今の時期でも、まだ習っていない範囲があると思います。

その部分は、授業と定期テストをしっかり受けることでカバーして、

冬休みに全体の復習と最後の仕上げに注力できるようにしましょう。

授業で集中するためには……

「うとうとしないこと」です。

部活をしていたときは、前日の練習の疲れで

うとうとしてしまうことも多かったかもしれません。

部活を引退した今!

睡眠時間を確保して授業をしっかり聞き、

その範囲の復習や定期テスト対策にとられる時間を短縮しましょう。

適度な運動を続けるのも〇

毎日運動していた人は、走り込みや筋トレなど軽い運動を続けることで、

かえってスッキリした気持ちを保つことができます。

机に向かって、どうしても集中できなくなった時は汗を流しましょう!

※やりすぎ注意

自信を持っていこう!

自分より早く受験勉強にシフトした人と自分を比べて、

不安になる必要はありません。

部活を最後まで頑張れた人は、受験をやりとげる底力は持っているはず!

冷静に、効率よく、がんばっていきましょう!

関連記事

【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回

こんにちは! 5月に入り、そろそろ、定期テストの足音が聞こえてきた!という学校も多いのではないでしょうか。中学1年生にとっては初めての大きなテストでもありますね! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届けします。 連載予定 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第1回は、「はじめに 始める時期と最初にやること」です。 定期テスト対策を始める時期 おすすめはずばり、 \\2週間前// です! テストは教科や範囲が広く、1週間前からだとだいぶ駆け足での対策になります。特に、「普段の授業に自信がない」「高得点を狙いたい!」という方は、 早めの対策をおすすめします。 最初にやること どの時期から始めるにしても…… テスト範囲が配られたらすぐやっておくべきことがあります。 それは \\範囲の確認// です。 教科書の該当ページ・資料集の該当ページなどを確認して、 疑問があったら周りに聞いておいてください。 特に、テスト範囲でやったプリントをなくしていないかを確かめておきます。万が一ない場合はクラスの人などに内容を見せてもらいましょう。(コピーや写真をもらえるとベスト!) スケジュールをたてる 範囲を確認したら、テストまでの日数の中でいつ何をするか、を書き出してみます。 これをやっておかないと、 とりあえず目に付いたものを進めていたら、範囲が全然終わらなかった…… 今日何を始めればよいのかわからず、やる気がなくなった…… などの問題が起こります。 何より、「やるべきことをやれてる!」と確認できることは安心感につながりますね! 第2~4回までで具体的なやり方をご紹介した後、 第5回で具体的なスケジュールの立て方もお話しします。 読んでいただきありがとうございます! さて、初回は軽めにお届けしました。 具体的にどうすればいいのよ?!については、次回から紹介していきます! お楽しみに! 第2回へ▶

【中間テスト後に読もう】定期テストの反省と活かし方 ~ケアレスミスをなくせ!編~

こんにちは! 暑い日が続きますね…… 中間テストはどうでしたか? 悔いが残った人もいるかもしれませんが、 過ぎたことをいくら後悔しても仕方がありません! これが人生最後のテストではないわけなので、 次回、テストで同じことを繰り返さないための方法を考えておきましょう! 今回は後悔の中でもっとも多いのではないかと思われる、「ケアレスミスのなくし方」についてです! ケアレスミスっていやですよね…… 「単位を忘れた」「ピリオドを忘れた」 「誤っているものを選べなのに正しいものを選んだ」 これらは、答えは出せているのに少しの注意不足で点を逃してしまう、いわゆるケアレスミスです。 ケアレスミスをなくす一番の対策は、これです! 耳にタコができるくらい聞いているかもしれませんね…… 今日は見直しに関する具体的なコツ3つをお届けします。 コツ1 見直しの時間を確保せよ! 見直しの時間をあまらせるために、解ける問題から解きましょう! 少し考えてわからない問題はどんどん飛ばしてすべての問題に取り組み、 最後に、わからなかった問題に戻って考えます。 残りが10分くらいになったらいったんあきらめ、解けている問題の見直しをします。 見直しが済んだら、あとは時間ギリギリまで、わからない問題に取り組んでください。 ▼例)例えば試験時間が50分だったら…… コツ2 別人格を呼びおこせ! 見直しでありがちなのは、「まあ合っているだろう」という思い込みです。 さらさら解いた問題でも、思わぬうっかりミスをしている可能性があります。 見直しは、とことん自分にシビアな目をもたなければなりません。 そこで、問題を解いた自分とは別の人格になったつもりでやるのがおすすめです。 「自分ではない誰かが書いた解答」というつもりで、 冷静な第三者として解答用紙を見つめましょう! ▼ミスを見つけたら代わりに直しておいてあげよう! コツ3 起こりやすいミスを知るべし! 一度したミスは、二度としたくないものですよね。 どんなケアレスミスが考えられるかを、事前に想像しておきましょう。 例えば… 〇英文のピリオドつけ忘れ 〇冠詞をつけ忘れた 〇m2とm3をまちがえた 〇途中式の簡単な足し算をまちがえた 〇解答欄を1ずつずらしていた 〇字数指定を超えて書いてしまった 〇長文を答える問題で漢字をまちがえた 〇漢数字で書きなさい、なのに算用数字で書いた ・ ・ ・ こういうミスの種類を事前に把握しておくことで、そもそものミスの数を減らすことができますし、 見直しでのミス発見の確率も上がります。 また、見直しの時間が十分とれなかったときは、そのポイントに絞って見直しをして 最低限のミスをなくしましょう。 ▼問題文もよく読んで! ※それでもミスするときはする 見直しのコツを3つご紹介しましたが、もちろん人間である以上、 ここまでやっても間違えることもあります…… それは仕方ないと割り切り、次に同じミスをしないためにどうするか、をどんどん考えてください。 対策をして、それをすり抜けるミスがあり、次はそれもふまえた対策をして……としていくうちに、 自分のベストを出し切れるテストの受け方を見つけられるはずです! どんどん自分をアップデートしていきましょう!

苦手な実技、どう向き合う?

実技が得意じゃないから、実技科目でいい成績はとれない気がする…… でも内申点のことを考えると実技を無視することもできない…… そういうときは、どうすればいいのでしょうか。 今日は、文理社員に苦手な実技を克服した体験を語ってもらいましたのでご紹介します! ーーーーーーーーーー こんにちは! 文理の社員です。 突然ですが、私はカナヅチです。 ※カナヅチ=「泳げない人」の意 今日はこの場をお借りして、 をお話ししようと思います。 授業はしっかり取り組もう 大前提として、授業はちゃんと受けましょう。 「どうせうまくできないから適当でいいや」と思うと 余計つまらない授業時間になってしまいます。 授業態度も悪く見えてしまって大損です。 私も泳ぎがからきしダメで、いくらコツを教えられても、「いや浮かないのよ…」と思っていました。 当然、水泳の時間も嫌いでした! でも、とりあえず手を抜かずに、できないなりにやる気はアピールすることを意識していました。 とはいえ 苦手な実技は気持ちが沈んでしまって、とても頑張れる気になれない…… そんな人もいると思います。 そういうときのコツは2つ! 1)「できない=だめ」ではないと認識する。 同じ人間でも、一人ひとり骨格や筋肉、ものの感じ方がちがいます。 そんな中では、苦労せずに高く跳べる人やバランスがとれる人もいれば、 それが苦手な人もいる、というのは至極当たり前の話です。 絵にしても歌にしても楽器にしても、同じです! 「ある人はできるのに自分はできない」ことも普通にありえるし、 それはだめなことではないことをまず知りましょう。(逆上がりができなくても、死にはしないので大丈夫です) 2)できないことに対して、具体的に考える。 先程述べたように、出来ないことがあるのは当然です。 ただ、「できない……しょぼん……」としているだけではいつまでも変わりませんし、 どんどん気持ちばかりが沈んでいきます。 できないときは、「なぜできないのか」「その原因をなくすにはどうするか」 を、具体化してみましょう。 たとえば、私はクロールをするときに息つぎがうまくできません。 なぜできないかというと、おそらく息つぎをするときに顔をあげすぎてしまって、 上半身を起こしたような状態になり、どんどん沈んでいってしまうんです。 「ではそれを防ぐためにどうするか?」 たとえば、息つぎの時に耳と腕の距離を近く保つように意識する、というのが考えられます。 こう考えると、「もしかしたら次はできるかも??」という気持ちになってきませんか? もちろん! 人間の体はそんなにかしこくはないので、 意識して、それができるようになるには反復が必要です。 体育の授業時間くらいでは、結局克服はし切れなかった、ということもありえます。 (私も結局息つぎは克服できていないままです……) でもそれでもいいんです。 むしろ、できないことを楽しむくらいの気持ちになれるといいですね。 筆記で盛り返せ!! 授業も頑張るとはいっても、とにかく実技テストに自信がない…… そういうときは、筆記を頑張りましょう! 私は泳ぐのがからっっっきしダメなので、 体育の筆記テストは5教科並みに勉強して高得点をもぎとりました。 実技の筆記テストはテスト範囲の教科書や、プリントの内容を頭に入れることが重要です。 教科書に緑マーカーを引いて、赤シートで確認したりしてそなえましょう。 文理からは、「中学教科書ワーク」「定期テストの攻略本」の2シリーズから、実技対策本が出ています! 問題演習もして、感じをつかんでおきたい人にはおすすめです。 「定期テストの攻略本」は、すでに赤シートで隠せるようになっている&暗記用ミニブック付き! 実技にそんなに時間かけてられない!という人にもおすすめ。 「教科書ワーク」にも暗記ブックはついているので、 カラーがいい、がっつりやりたい、という場合はこちらがいいかもしれません。 ー中学教科書ワークー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー定期テストの攻略本ー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 実技は将来役に立つ! 国語数学英語理科社会……これらももちろん、のちのちまで役に立つ教科です。 しかし、実技科目も5教科と同じくらい、もしかしたらそれ以上に、大人になってから役に立ちます。 たとえば家庭科で習う、野菜の切り方や衣服の取り扱い表示…… 今はまだ、自分で料理や洗濯をしていない人も多いと思いますが、 いつか自分でやることになったときにふんわりにでも知識があるとだいぶちがいます。 保健体育でも競技のことだけでなく、病気の種類や熱中症対策・応急手当の方法など、 生きるために必要なことを学びます。 音楽や美術は、直接生活に役立つ内容ではないかもしれませんが、 ある程度の文化的教養を身につけることは人生を豊かにすることにつながります。 歴史の文化史の勉強にもなりますよ! そう考えると、ちょっとモチベーションにつながりませんか? (私は泳ぎを習得できなかったので、川や海では遊ばないようにしています。) 実技も大事にしていきましょう! 応援しています!

テスト対策ノートをつくろう!

2学期制の中学校は、もうすぐ期末テストの時期ですね。 定期テスト対策には、演習問題を解いてみて、自分の理解度を確かめることも大切ですが、 授業のときにとったノートを見直して、要点を整理することも役に立ちます。 そこで今日は、要点の整理が特に重要な科目である「社会」を例に、 テスト対策ノートのつくり方のコツをお教えします。 1.授業中にとるノート 授業中は、ノートをきれいにまとめることよりも、まずは学習内容を理解して、 それを後から思い出せるように記録することを心がけましょう。 先生の板書を参考にしながら、話の流れや関係性などを意識して、 見出しを付けたり、段落を分けたり、番号を振ったりしておくと、後から思い出しやすくなります。 また、ノートの端に線を引いてスペースを取っておくと、あとからノートを整理するときに役立ちます。 ▼最初に取ったノート 2.テスト前に見直して整理しよう! テスト前には、授業中に取ったノートを見直して、大事なところに印つけたり、 授業中ではよくわからなかったことや、記憶があいまいになっていたことを調べたりしながら、ノートを整理してきましょう。 ① 自分のノートを見直して重要語句をチェックしよう! どれが重要語句かわからない場合は、教科書を見て、教科書に太字で示してあるものは、マーカーや色ペンで目立たせておきましょう。 重要語句は定期テストで出題されることが多いので、必ず書けるようにしておきましょう。 ② 調べたことをノートに補足しよう! ノートに書いてあることで意味がわからないものは、教科書や参考書で調べておきましょう。 ③ 地図を使おう! 地理では、場所や位置が重要です。ノートに書いてあることが、地球や日本のどこの地域のことなのかを確認しておきましょう。 ④ 理由や原因を考えよう! 重要語句を暗記するだけではなく、どういう理由でそうなっているのかを理解して、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。 ▼テスト対策ノート まとめ ノートを整理すると、頭の中も整理されて、記憶が定着しやすくなりますし、 また、授業中であいまいな理解だったところが、はっきりしてきます。 定期テスト前につくったノートは、のちのち受験勉強のときにも役に立つので、 ぜひ自分だけのテスト対策ノートをつくってみましょう。

暑さとの闘い! 夏の部活あるある10選

夏休み真っただ中、部活動で忙しく過ごしている人も多いですよね。 今日は、「夏の部活あるある」をお届けします! 共感できるものはありますか? その1 顔の汗を拭きたいけどどうしようもできない 競技の特性上、途中で顔に手をもっていけないことってありますよね。 したたり落ちる汗が、目に入ってちょっとしみたり…… ▲剣道部は面が邪魔で拭けない…… その2 練習中に扇風機を使えないため、体育館が蒸し風呂状態に… バドミントン部や卓球部は、扇風機の風が羽根やボールの動きに影響してしまうため、 休憩時間以外は扇風機をつけられないんだとか…… ▲風のない体育館は暑い!! その3 合奏中、音漏れ防止で窓を閉めるため、蒸し風呂になる また蒸し風呂です。 これは学校の環境によって変わってくるかもしれませんが…… 暑さと闘うのは運動部だけではないですね! ▲楽器を演奏するのも体力が必要! その4 ジャグに水を入れるための、水道の奪い合いが起こる 複数の部活が同じ時間帯だと、結構待ちそうですね。 ▲みんなの貴重な水分 その5 休憩時間には日陰の奪い合いも起こる 日陰は本当に偉大です。 ▲校庭は日陰が少ない! その6 部によって日焼けの仕方がちがう 袖の長さやゴーグルの有無などなど、部活によって焼ける部分は変わってきます。 夏休み明けは、日焼けで何部か当てられるかもしれません! ▲日焼け止めはこまめに塗り直しましょう。 その7 凍らせた飲み物を持っていって、解けきらないうちにどんどん飲んでしまい、最後の方は味が薄い これは悲しい…… でも、最初の方は味が濃くておいしいんですよね! ▲どう頑張ってもくだけない その8 暑すぎて、お腹が空いているのに食欲がない シャワーを浴びたり、ちょっと涼しい部屋で過ごすとお腹が空いてくるかも! 暑さにやられないために、少しずつでもなるべく食べるようにしましょう。 ▲夏は冷やし中華やそうめんに助けられます。 その9 部活の帰り道、「暑いって言ったら負け」ゲームをする 「”寒い”の反対!」とか、言いませんか? ▲家が近ければなあという話を永遠にして帰る その10 午前中に部活が終わって、お昼寝して、起きたときすごくさわやかな気持ちになる(お腹も空いてくる) その時はしんどくても、頑張ったあとの時間は格別! ついおやつにも手がのびてしまう……? ▲すがすがしい気持ちの今が、宿題を終わらせる大チャンス! いかがでしたか? 色々なあるあるネタがありますが、読んでいるだけで暑い気がしてくるほど とにかく、「暑い!!!!」が一番の敵になるこの季節! 油断すると、熱中症になってしまうことも…… 常にベストを尽くせるようにするためにも、体調管理はしっかり行いましょう。 あなたの部活には、どんなあるあるがありますか? \暑さに負けず、がんばろう!/

気になる! みんなどのくらい勉強してるの?

小中学生のみなさん、学校の授業以外でどのくらい勉強していますか? その勉強時間は、多いほうだと思いますか? それとも、少ないほうだと思いますか? ほかの人がどのくらい勉強しているのかは、ちょっと気になりますよね。 ということで、小中学生の勉強時間を調べてみました。 国立教育政策研究所による「令和3年度 全国学力・学習状況調査」の「質問紙調査」では、小中学生の平日および休日の1日当たりの勉強時間が調査されています。 その調査結果を見てみましょう。 平日の勉強時間 学校の授業時間以外に、普段(月曜日から金曜日)、1日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか(学習塾で勉強している時間や家庭教師の先生に教わっている時間、インターネットを活用して学ぶ時間も含む) 小学生 小学生では「1時間以上、2時間より少ない」と答えた人の割合が最も多いですね。 2時間以上や3時間以上勉強している人も少なくなく、 1時間以上勉強している人は、全体の約63%を占めています。 中学生 中学生でも「1時間以上、2時間より少ない」と答えた人の割合が最も多いですが、 小学生に比べて「2時間以上、3時間より少ない」と答えた人の割合がぐっと伸びています。 中学生になると、学習時間が増えることがうかがえますね。 休日の勉強時間 土曜日や日曜日など学校が休みの日に、1日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか(学習塾で勉強している時間や家庭教師の先生に教わっている時間、インターネットを活用して学ぶ時間も含む) 小学生 まず、学校が休みの日に「まったく勉強しない」という小学生は約10%しかいません。 1時間以上勉強している人は、全体の約61%になります。 土日も平日と変わらず、勉強をしている人が多いことがわかりますね。 中学生 中学生になると、小学校に比べて「2時間以上、3時間より少ない」と答える人と、 「3時間以上、4時間より少ない」と答える人の割合が大きくなります。 平日同様、休日も学習時間が増えていますね。 まとめ あなたの勉強時間は、この調査結果と比べてどうでしたか? 「思ったより、ほかの人はたくさん勉強しているんだなあ」と刺激を受けた人もいるかもしれません。 もしそう思ったなら、これをきっかけに自分の勉強時間を見直してみてはいかがでしょうか? 出典:「令和3年度 全国学力・学習状況調査 報告書」(国立教育政策研究所) (https://www.nier.go.jp/21chousakekkahoukoku/report/question.html) ※グラフは調査結果を加工して作成

夏休み明けにシャキッとなるためのヒント

楽しかった夏休みが終わってしまいますね。 また、学校が始まる…と思うとゆううつな気分になってしまうもの…。 ああ、また学校が始まる…… 長期の休み明けに、 「なんとなく学校に行きたくない」 「学校に行くのがめんどうくさい」 「勉強のやる気が出ない」 などと感じることは珍しいことではありません。 休み中は比較的自由に、自分のペースで過ごせますが、新学期が始まると集団の生活リズムに合わせなくてはいけなくなるので、ストレスがかかります。 そのギャップが大きいので、学校に行きたくないと感じるのですね。 とくに1年生は、春にこれまでと大きく生活が変わったと思います。 1学期の間は新生活に慣れようと、一生懸命新しい環境に合わせてきたのではないでしょうか? それが夏休みに入って気が緩み、2学期にまた頑張らないとなると、強いストレスを感じてしまうのも無理はありません。 ただ、ゆううつな気分はいつまでも続くものではなく、学校が始まってしまえば意外と楽しく通えることもあります。 そのためには、夏休みの間にずれてしまった生活リズムをもとに戻すことが大事! そこで今日は生活リズムを整えて、夏休み明けにシャキッとなるためのヒントをお伝えします。 早寝早起きをしよう 夏休みに夜更かしや朝寝坊をしていると、学校がある日に朝、起きるのがつらくなります。 学校が始まる前に就寝時間・起床時間をもとに戻すようにしましょう。 寝る前にテレビやスマホを見ていると、眠れなくなります。 ぐっすり眠るためにも、寝る前のテレビ・ゲーム・スマホはやめましょう。 また、朝起きて太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされます。 朝起きたらカーテンを開けて、太陽の光を浴びて1日をスタートさせましょう。 朝ご飯を食べよう 夏休み中に起床時間が遅くなったせいで、朝ご飯を抜く生活をしていた人もいるかもしれません。 朝ご飯には脳にエネルギーを補給し、頭と体を目覚めさせる役割があります。 しっかり食べるようにしましょう。 運動しよう クーラーのきいた部屋から一歩も出ない生活をしていると、体力が落ちて、疲れやすくなっていることがあります。 涼しい時間に外に出て散歩するなどし、軽い運動をして力を取り戻しましょう。 ただし、まだまだ暑いので、水分補給をしっかりして熱中症にならないように気を付けてください。 好きなことをする時間を大切に 好きなことをする時間をもつこともよいことです。 新学期は自分でも気がつかないうちについつい無理をしてストレスをためがち。 そのストレスを解消するには、好きなことをして気晴らしをするのが一番です。 リフレッシュをしたら、きっとまたやる気がわいてきますよ。 無理はしないで 「夏休み明けに学校に行きたくないな」と感じていても、数日通えばまた学校生活のリズムに慣れてきて、楽しく通えるようになることも多いです。 でも、学校が始まる前に「どうしても行きたくない」と強く感じる場合や、数日通っても「どんどん行くのがつらくなる」という場合は注意が必要です。 また、気持ちのうえでは頑張って学校に行こうとしても、お腹が痛くなったり、熱が出たり、頭痛がしたり、眠れなくなったり、食欲がなくなったりと、体の方がSOSを出すこともあります。 そんな時は、無理して学校に行こうとせずに、家族に相談してみましょう。