なるほど!Bunri‐LOG

対象

勉強のやる気がでないのはなぜ?原因とやる気を出す方法10選

勉強のやる気がでないのはなぜ? 調子が悪くて、たまたまやる気がでない日は誰にでもあります。 けれど、ずっとやる気がでないから注意が必要かもしれません! どうしてなかなかやる気がでないのでしょうか? 目標が定まっていないから 高校入試を控えた受験学年なら、入試に向けて頑張るという目標を立てやすいですが、中学1、2年生のときは日々勉強する目的や目標を立てるのが難しいかもしれません。 目的が定まっていない状態でやる気を維持し続けるのはとても大変なことです。 「定期テストで~点取る」「前回よりも良い順位を目指す」など、なにかしらの目標を定めることでモチベーションを維持しやすくなります。 勉強する環境が整っていないから ●部屋が散らかっている ●周りの雑音が大きい ●スマホやゲームが横にある 上記のような、勉強に集中しづらい環境によって勉強のやる気がでないことがあります。 勉強以外のことに意識が向いてしまうと、勉強のやる気がそがれてしまうので、勉強に集中できる環境を整えることも大切です。 勉強方法がわからないから 勉強をしなきゃいけないという気持ちはあるけれど、何をすればよいかわからずに結局勉強のやる気がなくなってしまったという経験はありませんか。 勉強方法と調べたらやり方を紹介する記事がたくさんでてきますが、多すぎどの勉強方法で勉強すればよいかわからないといった事態に陥ることもありますよね。 まずは自分に合った勉強方法をみつけることで、勉強のやる気をだすことができます。 頑張っているのになかなか成績が上がらないから 勉強のやる気がでない大きな原因に、頑張ったのにに結果が伴わない、ということがあります。 授業のときは頭で理解したつもりだったのに実際には解けなかったり、勉強したのにテストで良い点数をとれなかったりした経験があるのではないでしょうか。 そういうことが続くと、勉強したところで意味がないと思ってしまうのも無理はありません。 しかし、勉強に限らず何事も続けることが結果につながります。 やる気をだすために、目標を見つけよう 1 なりたい自分をイメージしてみる 目標がない状態で、ただやみくもに勉強をすることは長続きがしづらく、途中でつらくなってしまいがちです。 将来こんなことをしたいなどといった未来のことでもいいですし、こんな高校生活を送りたいなどといった少し先の未来のことでもいいです。 なりたい自分をイメージするだけで、勉強に対するモチベーションが上がり自然とやる気がでてくるのではないでしょうか。 2 目標をクリアしたときのごほうびを用意する 目標をクリアしたらごほうびがある!と思うと、勉強を頑張ろうというやる気がでてきませんか? ●定期テストで~点取れたら行きたかった場所へおでかけする ●~ページ集中してやったら好きなお菓子を食べる など、大きな目標でも小さな目標でも、クリアしたときのごほうびを用意しておくことで、勉強のやる気をだしやすくなります。 勉強する環境を整えよう 3 勉強に集中できる時間と場所を確保する 勉強のやる気をだしそれを維持するためには、勉強しようと思える時間と場所が大切です。 朝に集中できる人もいれば、夜ご飯の前の空腹になっている時間帯が集中できる人、寝る前が集中できる人などさまざまです。 場所も、自宅、図書館、カフェなど集中できる場所の候補はいろいろあります。 周囲の音が気になる人は、耳栓やノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使うこともおすすめです。 4 机を整理整頓 先述のように、勉強に集中しづらい環境は勉強のやる気を妨げます。 勉強のやる気を出し維持するために集中力を切らさないためのポイントは、目に入ってくる情報を整理することです。 机の上にスマホやゲーム、漫画などの余計な情報があると、人の脳はその情報までも処理しようとしてしまいます。 まずは勉強スペースにある勉強に必要なもの以外は片付けるようにしましょう。 5 スマホやゲームの誘惑を遠ざける 勉強スペース以外にも、勉強している近くにスマホやゲーム、漫画の類のものを置かないように工夫しましょう。 少しだけ、と思ってついそれらを手にとってしまうと、あっという間に時間を経過させてしまいます。 スマホは音や通知に気がつかないようサイレントモードにし、可能ならカバンの中など手元から離れた場所に置くことがおすすめです。 ゲームや漫画は簡単に手が届かないところに片付けることがベストです。 6 好きな文房具で気分を上げる 勉強のやる気をだすためにおすすめのアイテムは、「文房具」です。 お気に入りの文房具を使うために少しだけ机に向かって勉強を始めたら、いつの間にか集中できることも多いです。 ノートやシャープペンシル、消しゴムなど、デザインや機能性で自分が好きだと思う文房具を探してみましょう。 自分に合った勉強方法を見つけよう 7 勉強系の動画やブログを見て参考にする いまこのブログを読んでくださっているあなたは、勉強のやる気をだしたいという思いがあるのではないでしょうか。 勉強に関する悩みは多くの人がもっているものです。 そういった方々のために、勉強系の動画やブログは調べると数多くでてきます。 ぜひこちらの なるほど!Bunri-LOG やYouTubeの 文理公式チャンネル の動画を見て、参考にしてみてください! ※動画内の書籍は2024年時点のものです。 8 自分に合った教材を探す 自分に合った教材を使うというのは、やる気をだすという面でも、勉強効率の面でもとても重要です。 こちらの記事で、自分に合った教材の探し方を詳しく紹介しているので、自分に合った教材を探したいという方はぜひ読んでみてください! 9 簡単なことから徐々にステップアップする 勉強は始めてさえしまえば、やる気がでてくることも多いです。 やる気が出ないからといって、勉強を始めずにだらだらと過ごしてしまえば、勉強は一向に進みません。 簡単なからでいいので、徐々にステップアップするつもりで勉強を始めてみましょう。 最初は1問だけ取り組む、という気持ちでもよいです。 その次は2問、その次は応用問題に挑戦、など徐々にステップアップをしていけば自ずとやる気を維持したまま勉強を続けることができます。 10 やる気がでる問題集なら「わからないをわかるにかえる」シリーズ 勉強のやる気をだしたい方にはこちらの「わからないをわかるにかえる」シリーズがおすすめです! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ✓豊富なイラストでやる気がでる ✓大事なところが一目でわかるからやる気がでる ✓基礎がしっかりわかるようになるからやる気がでる 頑張っても報われない時期でも、勉強を続けるコツ 勉強を頑張っているのに結果が伴わないという時期は誰にでも訪れます。 そんな時期は勉強自体が嫌になってしまいがちですが、そこを乗り越えたらさらなる成長のチャンスです! 焦りは禁物! 心と体の健康をこころがける 思い通りの結果が出ないと、焦りが出てしまいますが、そんな時こそ焦りや無理は禁物です! 心と体の健康のために、意図的に休息をとりましょう。リフレッシュすることで、勉強の効率化にもなります。 規則正しい生活を心がける 無理して夜遅くまで勉強をして体調を崩してしまった、など本末転倒です。 十分な睡眠、食生活、適度な運動などを心がけて、規則正しい生活をとることで、勉強の効率化につながります。 ▼こちらの記事もぜひ参考にしてみてください! リフレッシュできる方法を持っておく 勉強の合間のリフレッシュは、脳と体を休めて集中力を維持するという面でとても大切です。 ●甘い飲み物を飲む ●好きな音楽を聴く ●ストレッチをする など、自分に合ったリフレッシュ方法を探してみましょう。 友達と一緒に勉強する 勉強に行き詰ったときは、友達と一緒に勉強をするというのも一つの手です。 物事はひとりでやるよりも、一緒に頑張る友達とやったほうがはかどることが多くあります。 勉強も同じで、ひとりで勉強するよりも友達と一緒に勉強することでやる気がでてくるかもしれません。 ただ、友達と一緒にいる時間は楽しいものなので、ついついおしゃべりが長引いてしまって勉強できなかった、ということがないように気をつけましょう。 やる気はさておき、勉強を習慣にしてしまう やる気をずっと長持ちさせるというのはとても難しいものです。 やる気はさておき、勉強を習慣にしてしまいましょう!歯磨きや着替えなど、やる気をだしているわけではないけど気づいたらやっていますよね。 寝る前に英単語を5個覚える、朝起きたら数学の問題を3問解く、といった習慣さえついてしまえば、やる気のあるなしにかかわらず、自然と勉強へ取り組めるようになります。 まとめ 勉強のやる気をだすというのはなかなか難しいものですし、やる気がでない日というのは誰にでもあります。 もちろん無理は禁物です!そういう時の向き合い方さえ知っていれば、心に余裕のある状態で、勉強に取り組むことができます。 今回の記事で参考にできそうなところは、ぜひ参考にしてみてください!

やる気が出ないときに、どうやって勉強のモチベーションを上げるか

ゴールデンウィーク! みなさまいかがお過ごしですか。 4月は入学や進級・入社など、環境が変わる時期。 新しい環境の中では、気づかぬうちに心身に疲労がたまっているものです。 ゴールデンウィークは、ぜひゆっくりと体を休めてください。 と、言いたいところですが…… という方も多いのではないでしょうか。 休み期間中からテスト対策を始めないといけないとなると、 これはなかなかハードルが高いですよね。 定期テスト対策の具体的な方法については他の記事にゆずりまして、 「今日はやる気が出ないときに、どうやって勉強のモチベーションを上げるか」 をいくつかご紹介します。 定期テスト対策記事についてはこちらから▼ 場所からパワーをもらってみよう 「その場の空気」って結構侮れません。 自宅以外の場所に行ってみると、やる気が出ることがあります。 おすすめスポットを2か所紹介します。 1)学習参考書売り場 文理の学習参考書を買ってほしいから、というわけではないのですが… 勉強の本がたくさん並んでいるので、眺めているだけでなんとなくやる気が出る場所です。 実際、学習参考書を選ぶ時には「質感や見た目を気に入るかどうか」もポイントなので、 定期テスト対策の問題集が欲しいな、と思っている人にはおすすめです。 文房具売り場が併設されていることも多いので、新しいノートやシャーペンを買ったりして、 家に帰ってさっそく開いてみましょう。 2)図書館 周りが勉強していますし、本が周りにたくさんあります。 図書館の独特の静けさは、やる気はぐんとあげてくれるでしょう。 ただし、寝不足の状態だと眠くなる可能性が高いので注意です。 時間にゆとりがあれば、国語の教科書でテストの範囲になっている物語を探してみても楽しいかもしれません。 だれかに宣言してみよう 自分で自分を律せられれば一番ですが、なかなか難しいので… そういうときは、他人の力を借りて「退路を失くす」のも手です。 友だち・兄弟・親・SNSのフォロワーなど… 自分ではない誰かに「今日これをやる!」と宣言してみてください。 自分だけで念じているよりも「やらなくちゃ」という気持ちになります。 また、宣言通りにできたことを報告して反応がもらえると、うれしい気持ちにもなります。 やることは細かく区切ろう 長距離を走っていて辛いとき、 「あの電柱まではがんばろう」 「あの曲がり角までは歩かない」 を続けていって乗り越えた経験はありませんか? 遠すぎるゴールは、やる気を失わせる大きな要因になります。 なるべく細かく区切って、手が届く範囲の目標をたくさんつないでいくのがおすすめです。 つまり、 「3日間で24ページやる!」 →「1日間で8ページやる!」 →「1時間で2ページやる!」 →「30分で1ページやる!」 こんな感じです。 勉強時間についても同じです。 「今日は3時間勉強しよう!」と思っても集中力はつづかず、 ・机に向かっているものの半分くらいぼーっとしていた ・スマホを持ってしまって時間が溶けた となることが予想されます。 時間を区切って休憩も入れ、 「50分がんばり、10分休憩する」を3回繰り返す方が、 断然おすすめです。 (50分のところは20分でも30分でもOK) 「あと3時間スマホ我慢する」は無理でも、 「あと50分だけスマホ我慢する」はできそうな気がしませんか? 勉強始めなきゃいけないけどやる気が…と思った時も、 「まず30分だけやろう!」と短く区切った時間で始めてみましょう。 頑張った事実を可視化してみよう 勉強をしたら、その時間を記録しましょう! 記録する行為自体が達成感につながります。 また、あとから頑張った時間を見るのもとても気持ちがいいです。 やり方はいくつかありますが、例を挙げると… 1)やった時間分だけマスを塗りつぶす とてもシンプルな方法です。 方眼ノートなどを用意して、1時間やったら1マス分、と塗りつぶしていきます。 教科ごとに色を分けておくと、あとから見たときにバランスが偏っていないかが わかりやすいです。 頑張れば頑張っただけ色が塗られていきます。 お店のスタンプカードのように、「ここまで塗れたらご褒美」など決めるのも楽しいですね。 2)やることリストを作り、終わったらチェックをつけていく 予定も同時に立てられるのが良いやり方です。 今日やりたいことをばーっと羅列して、 終わったらその項目にチェックをつけたり、塗りつぶしたりします。 思いついたタイミングでリストに書き入れていくことで、 やりたかったことの漏れも防ぐことができます。 いわゆる「To Do リスト」ですね 普通のノートやメモにただ書いていくのでも十分ですが、 かわいい商品もたくさん出ているので、気分が上がるものを探してもいいかもしれません。 3)学習記録アプリを活用する いまどきは、便利なアプリがたくさんあります。 タイマーを使うだけで自動的に記録がたまり、グラフで確認できたり 学習記録とToDo管理が同時にできたり・・・ スマホを使ってよい環境であれば、こういうアプリを使うのも手です。 少し宣伝になりますが、文理でも学習記録アプリ「まなサポ」というのを出しています。 簡単にいうと、 ①本を登録 ②その本の学習時間を記録 ③全体の学習時間がグラフで見られる というシンプルなアプリですが、 ★書籍以外にも「習い事」「読書」など自由な内容で記録できる ★メールアドレスの登録不要・広告も無し・全機能無料で安心 というお手軽アプリなので、よかったら試してみてください。 「この期間にこの本を〇時間やる」 「テストで80点取る」 といった目標を立てられる機能もあります。 ↓ ▲夢はでっかく まなサポについてくわしくはこちら 一度始めれば続けやすくなる 今日お伝えした手段や、その他自分なりの手段を駆使して、 とにかく一度、1日だけでも何か決めたことを実行してみてください。 1日がんばると、自分をちょっと見直します。 がんばれたときは当然、がんばれなかった日より気分もよくなりますから、 「明日もがんばってみようかな」とも思えるようになります。 そうすると、次の日も、その次の日も続けられる・・・というわけです。 一度始めれば転がっていく・・・ つまり、「始められるかどうか」がとっても重要です。 まずは今日!30分だけ机に向かう!でもOKです! このブログを読み終わったらやってみましょう!!! どの教科をやるかはこのあみだくじで決めてください。 決まりましたか? 最後に一言二言だけ続くので、終わったらその教科をやりましょう! やる気を出すって難しいもの あなたの周りには、「集中力があってすごいな」「がんばれてすごいな」と感じる人がいるかもしれません。 「それに比べて自分は…」とも思ってしまうかも。 でも、やる気を出すこと・がんばることって結構大変なものです。 できなかった、と後悔することはだれにでもよくあることですし、 自分に満足できずに後悔するって決して悪いことではありません。 気にしすぎず、「明日はやり方を変えてみよう」と切り替えてみてください。 (要領がよく見える人も、知らないところでたくさん苦労しているかもしれません。) 連休を楽しみつつ、がんばりましょう! とはいえ、お休みはお休み。 休み明けを元気な気持ちで過ごせるように、がんばる時間と休む時間と、うまくメリハリをつけて過ごしてください! この3日間だけでも、「何時から何時までは勉強、その後は自由時間」と、自分なりのスケジュールを決めてみるのもいいですよ。 ◆◇今回の執筆者◆◇ イニシャル:M.I. 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと: 言うは易し行うは難し・・・と思いながら書きました

中学になると英語は難しくなる? 中1英語でつまずかないために

2020年度から小学3年から6年まで外国語教育が必修化されました。 小学3・4年生は外国語活動として、5・6年では、「英語」が正式な教科になりました。 これまでは英語は中学校からでした。 小学校での英語、中学校での英語とはやはりちがうのでしょうか。 小学英語と中学英語のちがい 小学校で英語が教えられるようになって、当初、中学での英語の学習をそのまま前倒しされるのかと思いましたが、そうではありませんでした。 小学校では、これまで中学で勉強していた文法を中心に学んでいくのではなく、3・4年生からコミュニケーション活動を中心にスタートし、5・6年生から教科書を使った授業が行われていきます。5・6年生になって、英文を読んだり、書いたりを段階的にやっていきます。 話す・聞く中心から読む・書くを含めた4技能に 小学3年・4年生では、「外国語活動」として、自分や身の回りのことを伝え合うことをします。英語4技能でいうところの、「話す」「聞く」を中心にやります。約週1回。 小学5・6年になると、教科となり、授業数も約週2回に増えます。そこでは4技能の「読む」「書く」も加わり、中学につながる授業になってきます。 中学英語は単語数が大幅アップ 英語といえば、単語ですよね。 小学校では約600~700語学ぶといわれていますが、中学校になると、1600~1800語を学ぶことになります。 新学習指導要領により、1000語程度だったものから、1600~1800語へと大幅に単語数が増えました。 これだけをみても、中学に入ったら英語が一気にむずかしくなる、苦手になってしまうのでは・・・と心配になってしまいます。 (また別の観点から、小学校で学ぶとされている約700語の単語は、中学校ではもう習った、既出とされます。 実際は、一部の小学校では、十分に単語を覚えさせる時間が取れない、といった問題も出ています。) 中学英語は文法の学習がある 小学英語では、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心でしたが、中学校での文法重視、読み書き重視の授業になっていきます。 そこには文法というものがあり、これまで「聞く」「話す」だったところから、「読む」「書く」が加わり、さらに「文法」が加わることになります。 中学の英語でつまずかないために 単語を覚える(意味がわかる、読める、書ける) まずは、前述しました単語です。 学習する単語が多くなったので・・・、と言っていられません。覚えましょう。 (まず、土台となるのは、さきほども申しました小学校で学ぶ単語です。ここは基礎として、しっかり覚えて、中学校で学ぶ単語へ移りたいものです。) 覚えるというのは、まずは、単語の意味がわかる。そして、単語が読める。そして、単語を書ける。これらができて、覚えられたといえるでしょう。 覚え方はさまざま、いろんな方法があります。 単語をノートに書いてみる。単語を口に出して読んでみる。それらを繰り返し、単語の意味を隠して自分でテストしてみる、などなど。これらを繰り返し、単語を覚えていきましょう。 文法を理解して、使えるようになる 単語を覚えただけではもちろん完了!ではありません。単語と単語をつないでいく文法も理解していかないといけません。 文法をただ覚えるというより、意味や使い方を理解していけると、このあとの文章を読む、というところで有効になってきます。 長文読解の練習をする これまで、単語を覚え、文法の知識をインプットできたら、次は英文読解の練習です。 長文読解の学習の仕方もいろいろありますが、長文を数多く読んでいくことも一つの方法です。その際、いきなり長い長文を読むのではなく、まずは50文字、次は100文字といったように徐々に量を増やしながら慣れていくと自信もつきながら進んでいけるので、よいでしょう。 英作文の練習をする 英作文も入試では出題されることが多いですので、練習が必要です。 これまで覚えた単語、理解した文法を使っていくことになります。ですので、単語、文法をしっかり身につけ、そのうえで、教科書などに出てくる基本の英文を覚えましょう。 覚えている単語や文法が多いと、表現できる英作文も増えます。 覚える単語や文法の数を増やしながらです。まずは自分が覚えている単語、文法を使い、作文してみることから始めてもいいでしょう。 リスニングやスピーキングの練習をする リスニングやスピーキングは、これまでの単語や文法の学習の総合力が試されます。もちろん流れてくる英文を理解するには、流れてくる単語を知らないと聞き取れません。単語力を高めることはリスニングにはとても大切です。 そして、英文を耳に慣れさせることも重要です。リスニングは、リスニングだけを学習するのではなく、音読(スピーキング)も一緒に行ったほうが、力がつきやすいでしょう。リスニングした英文を、すぐ後に追ってスピーキングすることはリスニングにも効果がある勉強法の一つです。 予習・復習、定期テスト対策にぴったりの英語問題集 ここからは中学に入ってからの、予習、復習、そして、定期テスト対策に合う英語の参考書・問題集をご紹介したいと思います。 中学教科書ガイド 英語1年 【2025年度改訂】 教科書の内容をしっかり理解したい人に合うのが、「中学教科書ガイド 英語1年」です。 教科書の内容を網羅しているので、教科書の予習・復習に最適です。 また、教科書の問題について、考え方や解答がつけてあるので、教科書の内容がズバッとわかり、勉強が進みます。 同時に、教科書の重要事項や定期テストに出そうな事項が一目でわかるようにまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 英語1年 【2025年度改訂】 教科書ワークは教科書準拠版という教科書と同じ目次で同じ単元配列で作られた問題集です。 教科書は教科書ごとに、単元の順番や用語の表記がことなることがありますが、教科書ワークではそんなことはありません。安心して、迷わず学習できます。 紙面はオールカラーで見やすくなっています。 定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」などの付属品のほかに、 リスニングの音声配信や、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、WEBアプリ「Newどこでもワーク」などの豊富なWEB特典があるのもポイントです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 英語1年 【2025年度改訂】 こちらも、教科書準拠の問題集です。書名通り、定期テスト対策にはピッタリの問題集です。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものが揃っています。 赤シートもついており、重要ポイントをシートで隠しながら、効率的に学習できます。 また、中学教科書ワークより、ページ数が少ないので、比較的無理なく取り組めるかもしれません。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら レベル別のおすすめ英語問題集 ここでは英語のレベルに合わせたおすすめの問題集を紹介します。 わからないをわかるにかえる 中1英語 【2025年度改訂】 英語を基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。 イラストや図を多く使い、オールカラーでわかりやすさを重視して作られています。 文法の図解は、視覚的に理解できるため、英語に苦手意識がある方にも学びやすくなっています。 付録として、単語カードやリスニング音声も揃っています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 中1英語 こちらは、教科書だけでは物足りない方におすすめの一冊です。 教科書とはちがう題材で演習するので、定期テスト対策から高校入試委の基礎固めまでできます。 また、発音上達アプリもあり(「完全攻略 英文法」は除く)、リスニング・スピーキング対策もできます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 中1英語 こちらは、難関校の受験を考えている方におすすめの問題集です。 中学1年から、過去の入試で出題されたレベルの問題に触れることができます。 定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベル高めの「実力完成」、そして難関校レベルの「難関攻略」の三段階で確実に実力アップさせる構成になっています。 解説はくわしく、難問にも対応できるよう、工夫されています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 英語は、小学校からなじんでいたにもかかわらず、中学校に入って、1年生でつまずく人も多くいます。 学習する単語の数が大きく増えたり、文法が入ってきたりで、覚えないといけないことが一気に増えます。 また、書くことも加わってくるので、苦手と感じてしまう要素になるかもしれません。 ただ、単語を覚え、文法を理解し、これまで述べてきたように、、順番に学習していけば、理解も深まりますし、目的に合った問題集を選んでいけば、目標に効率的に近づけるでしょう。 文理の問題集も学力アップの一助となれれば幸いです。

たのしいたのしい夏休み! 今年の夏はメリハリをつけて良い習慣を身につけよう!

毎日暑い日が続いてますがみなさん体調はいかがでしょうか? 暑くてなかなか勉強のやる気が出ない・・・・ なんて人も多いのではないでしょうか? でも、夏といったら夏休み!!! まさに今夏休み真っ最中かと思います。 夏休みは友達と遊んだり、おじいちゃん、おばあちゃんのお家に帰省したり、 家族で旅行に行ったり・・・イベントが目白押し! でも、長期休みは生活リズムを崩してしまいがち・・・ そんな方は今日からでも計画を立てて、少しずつ習慣づけをすることがおすすめ! 新学期までのこの1ヵ月、習慣づけのために一緒に頑張ってみませんか? 習慣づけってどうすればよいの? 習慣づけすることは簡単なことではありません。 習慣を変えるためには、ポイントを押さえつつ実践することが重要です。 1.目標を設定する まずは、自分が身に付けたい習慣について明確な目標を設定しましょう。 例えば、「毎日30分の読書をする」といった具体的な目標を立てることが重要です。 目標は自分自身に合ったものであり、実現可能なものを選びましょう! 2.スモールステップを設定する 大きな目標を達成するためには、小さなステップを踏んで進めることが効果的です。 目標を達成するためのスモールステップを設定し、進捗を追いながら進んでいきましょう。 例えば、読書の習慣を身に付けたい場合は、最初の一週間は毎日10分だけ読書するといったように、小さな目標から積み重ねることが大切です。 3.毎日のルーティンに組み込む 良い習慣を身に付けるためには、それを毎日のルーティンに組み込むことが重要です。 毎日少しずつでも行動することで、習慣化を図りましょう。 例えば、読書の習慣を身に付けたい場合は、毎晩寝る前に10分だけ本を読むといったルーティンを作ることが効果的です。 予定表やリマインダーアプリを活用して、自分のスケジュールに組み込むのもおすすめです。 4.ポジティブな環境を作る 習慣づけをサポートするためには、ポジティブな環境を作ることも重要です。 周りの人々や環境が習慣づけをサポートしてくれるようにしましょう。 例えば、読書の習慣を身に付けたい場合は、読書が好きな友達と一緒に本を交換し合ったり、読書クラブに参加することでモチベーションを高めることができます。 5.記録をつけて可視化する 習慣づけの過程でモチベーションを高めるためにも記録をつけることがおすすめです。 記録をつけることで、目標に向かって進んでいる様子を可視化することができます。 記録する際、報酬やご褒美を設定することでモチベーションを高めることができます。 たとえば、一冊の本を読み終えるごとに自分に小さなご褒美を与えるといった具体的な方法もあります。 記録をつけるにはまなサポがおすすめ! 文理の学習時間を記録できるアプリ「まなサポ」は学習時間の記録だけでなく、様々な記録をつけることが可能です! まなサポの詳細は下の画像から確認できます。 「学習記録アプリ」のこの「まなサポ」・・・ 実は勉強以外の内容も登録できます! 取り組んだ時間をグラフ化して視覚的に確認できるのでモチベーションアップにも繋がります。 達成した時のご褒美を決めておけばやる気もアップ! 勉強の習慣をつける第1歩に! 習慣づけするのにもなかなか一歩を踏み出せない・・・ そういうときは、まず何かを始めるところから始めてみませんか? 現在「モンスターハンター ストーリーズ」シリーズと文理がコラボした 『受かりにいこうぜ!モンスターハンター ストーリーズ夏期講習』が 期間限定公開中! モンスターとバトルをしながら、中1・2の範囲の学習3択クイズに挑戦! 文理のLINE公式アカウントを友だち追加するとスペシャルコンテンツをプレゼント! コラボサイトはこちらから↓↓ https://ukarini-ikouze.bunri.jp/ 良い習慣を身に付けることは、将来の成功への第一歩! 今回紹介した方法でチャレンジしながら、良い習慣を身に付けましょう! 新学期にはパワーアップした新しい自分になれちゃうかも?! 【今回の執筆者】 イニシャル:Y所属:営業部門 年代:20代 今回のひとこと:コーギー(愛犬)への愛が止まらない。

夏休みっていつからあるの?

さあ、いよいよ7月も後半、夏休みが近くなって来ましたね! 皆さんは夏休みをどう過ごしますか? 海水浴やキャンプ、夏祭りや花火大会などなど、夏休みならではの遊びやイベントが沢山あって楽しみですね! さて、皆さんの小学校や中学校では夏休みがあると思いますが、皆さんのお父さんやお母さん、おじいさんやおばあさん、さらにもっと昔の人には夏休みってあったんでしょうか?気になりますね。 小学校についての制度が日本で初めて作られたのが明治4年。当時の文部省が「学制」を定めたのが始まりです。ただこの学生には夏休みについての記述は無く、それから10年ほど経った明治14年の「小学校教則綱領」の第7条に『小学校ニ於テハ日曜日、夏季冬季休業日及大祭日、祝日等ヲ除クノ外授業スヘキモノトス』書かれており、ここから夏休みが始まった、ということのようです。 明治14年というと1881年ですから、今から142年前ですので、現在生きている人は皆夏休みがあったということになりますね。 夏休みの目的については当時からハッキリ記入されていなく、農村部の子供たちが農作業を手伝うため、とか欧米で一般的だった制度を取り入れたため、とか所説あるようです。 ただ、昭和に入り戦争が始まると学校制度の変更があり夏休みに奉仕活動が行われるなどがあったようです。楽しい夏休みも平和があってこそですね。 さて気になる夏休み宿題ですが、明治末期には「夏休みの宿題帳(帖)」という自習用の教材があったようです。夏休みって休みが長いけど宿題も多くて大変、と思っている人も多いと思いますが、実は大昔から夏休みの宿題ってあったのですね・・・。今も昔も子供の苦労は変わらないということでしょうか。 地域によって異なりますが、今日から夏休みという人も多いのですね! たまには昔の人の夏休みを想像しながら、過ごしてみてはいかがでしょうか? それでは楽しい夏休みをお過ごしください! ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:30代 今回のひとこと:三日に一回そうめん食べてます!」

学習参考書にかくれたキャラクター達を一挙紹介!

こんにちは! 今日の執筆担当は、ブログを書くのが久方ぶりです。 今日は少しほっこりする、学習参考書に隠れたミニキャラたちについてご紹介します。 学習参考書には、編集部の色々な工夫が凝らしてあるのですが… 中でも面白いのが、「キャラクター」です。 「問題ばかりで退屈にならないように」 「苦手なところでつまづかないように」 学習参考書の紙面では、キャラクターが登場し、ヒントを出してくれたりすることがよくあります。 文理の学習参考書の中には、どんなキャラクターがいるのでしょうか? ちょっとのぞいてみましょう。 完全攻略 まずは中学生向けの「完全攻略」。 この本では、開いてすぐにたくさんのキャラがお出迎えです。 この男の子と女の子は、ブン太くんとリカちゃんといいます。 この学びの精たちにも名前がありまして…カンくん、ゼンちゃん、コーさん、リャーくん、クーちゃんです! 問題のヒントを出すなど、紙面でのサポートだけでなく…… 国語・社会の付録「耳ヨリ音声解説」では、彼らのボイスドラマが楽しめます(?!)くわしくはこちらの動画もご覧ください! コーチと入試対策 こちらはキャラクターがぜんぜん隠れていないシリーズです! タイトルにある通り、「コーチ」が入試対策を全力サポートしてくれます。 ▼中学1・2年の総まとめはウサギコーチ。中学3年間の総仕上げはヒツジコーチ。 本を開くと、コーチとの出会いのマンガも! もちろん、学習をしっかりサポートしてくれます。 個性豊かなポーズが色々あるので、ちょっと気にして見てみると楽しいかもしれません! ここからは名前のない、でもかわいいキャラクターたちの紹介です。 トクとトクイになる!ハイレベルワーク 普通の小学生向けワークよりも少し上のレベル向けのこちら。 この中に登場する動物、なんだと思いますか? 正解は、シカさんでした! ベストにネクタイがよく似合っていますね。 ハイレベル算数ドリル こちらのシリーズは、問題は容赦なくハイレベルでありながら、紙面はカラフルで楽し気なのが特長。 そんな中には、妖精さんのようなキャラクターがいました! 最後についている達成表には、仲良くピクニック?する姿も… 全科まとめて ※「全科まとめて」は2025年に改訂しており、こちらの画像は旧版のものです。 表紙を飾る、マトちゃん(赤)とメテちゃん(青)が目を引きますが、 紙面にもかわいい動物たちがいます! 個人的には、ネズミさんが好きです。 中学教科書ワーク ※「中学教科書ワーク」は2025年に改訂しており、こちらの画像は旧版のものです。 教科書準拠でおなじみ! 中学教科書ワークには、どんなキャラクターがいるでしょう? うさぎか? ハリネズミか? カワウソか? チンチラか? 正解は 「どういう生き物かはよくわからないけどかわいい妖精」 でした! 編集部内では、それぞれ名前がついているとかいないとか…… 小学教科書ワーク ※「小学教科書ワーク」は2024年に改訂しており、こちらの画像は旧版のものです。 最後は、こちら! 紙面をのぞくと…これまたかわいい妖精さんが! 学年によって、色々な妖精さんが登場します。 また、男の子と女の子もいっしょに勉強してくれるのですが…… 実は学年が上になると、この子たちも少し大人になります! 気づきましたか? 工夫がたくさん!見ていても楽しい 今日、紹介しきれなかったシリーズにも、かわいい・おもしろいキャラクターが隠れています。 部屋にある学習参考書をちょっと開いてみて、探すのも楽しいですよ! キャラクターの使い方にも、出版社によって個性が出ているかも…? 真面目と楽しみのバランスがとても難しい学習参考書。 でもだからこそ、細かいところまで工夫が行き届いています。 ぜひそういうところも感じながら、選んでいただけると幸いです! 今日登場したシリーズ 完全攻略 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル算数ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 全科まとめて 【2025年度改訂版】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 【2025年度改訂版】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ワーク 【2024年度改訂版】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~イニシャル:I所属:営業部門年齢:20代今回のひとこと:ぽてぽてした生き物が好き

GW前に、定期テストの勉強法をおさえておくのが吉!

GW、思いっきり楽しみたいですね! 色々予定が入っている人も、のんびり休むぞ!という人も、 いるでしょうか。 せっかくの連休ですから、充実した楽しいものにしたいですね。 しかしちょっと待ってください。 中学生の皆さんは、 このタイミングで定期テスト対策について知っておくのがおすすめです。 その理由は? その理由はずばり、 です。 中学校の中間テストは、だいたい5月中旬~6月中旬に行われます。 GW明け、なかなかスイッチが入らないうちにテスト期間に突入!となったら、 「何から始めればいいのか?」「間に合うのか?」と焦ってしまいますよね。 あんなに楽しかったゴールデンウィークを、「あの時始めておけば…」と後悔する羽目になるかもしれません。 中学1年生なら、初めての定期テストなのでなおさらです。 事前に、定期テスト対策はどのくらいの期間で、何をすればいいかが分かっていれば、 休み明けに対する心づもりをしておくことができますね。 いままで「なるほど!Bunri-LOG」では、定期テスト対策についてもたくさん紹介してきました。 GW前に一度読んでおくといい記事を、いくつかまとめます! 定期テスト対策のオススメ記事 中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介 ▶記事を読む テスト勉強を始める時期や、教科別のポイント、テスト対策に おすすめの問題集についてまとめています。 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回 ▶記事を読む より具体的に、テスト勉強のやり方の一例を紹介! 全5回+おまけ の連載記事です。 青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法 ▶記事を読む 青色、オレンジ色、緑色… 色が勉強のしやすさに与える影響があるという話を聞いたことはありませんか? 心構えを作ったうえで、GW楽しみましょう! 悔いのないGW、悔いのない定期テストになるよう、応援しています!

家庭学習は小学生から始めよう!習慣化させる方法や学年別のポイント

「家庭学習こそ大切です!」学校や塾などの習い事で、たくさん聞きますよね。 とはいうものの、遊びざかりのお子さんをお持ちの保護者の方は、思うようにいかず、悩んでいるのではないでしょうか。 なかなか机に向かわない…。 少し家庭学習の時間が短い気がする…。 お仕事などで忙しく、なかなか手をかけてあげられない…。 そんなお悩みにお応えして、今回は家庭学習を習慣化するコツをご紹介します! 【目次】 1.そもそも「家庭学習」とは? 2.小学生から始めたい!家庭学習の効果 3.小学生の家庭学習の時間はどれくらい? 4.学年別|家庭学習のポイント 5.家庭学習を習慣化するために気を付けたいこと 6.家庭学習を始めるなら「教科書ワーク」がおすすめ! 7.まとめ 【要点】 今回は、家庭学習とはなにか?について考え、家庭学習を行うメリットをご紹介します。 とはいえいくらメリットが分かっていても、家庭学習を続けることは大変なことです。 1.そもそも「家庭学習」とは? 家庭学習は、大きく2つに分けることができます。 1つめは、宿題です。そして2つめは、自主学習です。 この2つは、どこが違うのでしょうか? 宿題は、学校や塾などの授業の進度に合わせて、学習内容を定着させるために出されるものです。 自主学習は、得意やニガテ、やりたいことなどに合わせて、何をどのように学ぶかプランを立てて実行します。 どちらも大切な家庭学習。バランスよく取り組みたいですね! 2.小学生から始めたい!家庭学習の効果 家庭学習は習慣化することがとても大変ですが、毎日少しの時間でも取り組むことができるようになればメリットがたくさんあります! ここでは家庭学習を続けることで期待できる効果を3つ、ご紹介します。 勉強を習慣化できる 朝起きた時、遊びから帰ってきた時、寝る前、など時間を決めて小学生のときから自宅で学習することで、勉強も生活の一部として取り組むことができるようになります。 勉強をすることに対しての嫌悪感や抵抗感がなくなるので、他にやりたいことがある時や忙しい時でも、とにかく机に向かって勉強をはじめることができます。 知識の定着につながる エビングハウスが提唱する、忘却曲線をご存じでしょうか? 学校の授業で学んだことは、時間を空けるとあっという間にほとんど忘れてしまいます。 ところが自宅で再確認することで、一度忘れかけていたことを思い出し、あまり忘れなくなります。 授業と家庭学習でで「忘れる」、「思い出す」のサイクルを作ることで知識の定着につながるのです! 家族とのコミュニケーションになる 家庭学習をお子さんひとりでこなすことは難しいですが、ひとりで学習する時間と一緒に取り組む時間をバランスよく作ることで、良いコミュニケーションをとることができます。 学習に取り組む姿や、学習を通して成長した姿を褒めることで自己肯定感が高まり、モチベーションアップにつながります。 学力面だけでなく精神面にも効果的です! 3.小学生の家庭学習の時間はどれくらい? 家庭学習には様々な効果があることが分かりましたね。 ですが、毎日少しずつ、といっても一体どれくらいの時間を家庭学習に充てればよいのか、悩むご家庭も多いのではないでしょうか。 家庭学習時間の目安は、1日10分×学年です! 例えば4年生であれば、1日に取り組む家庭学習の時間は10×4=40分確保したいところです。 ですが、体調や気分などによっても学習効果が大きく変わります。 大事なことは、短時間でも毎日続けることです! お子さんひとりひとりに合った、無理のない時間設定をしましょう。 そして、お子さんの成長に合わせて徐々に時間を延ばしていくことがおすすめです。 4.学年別|家庭学習のポイント 一緒に家庭学習を進めるにあたって、大事にしておきたいポイントがあります。 それは、お子さんの学年です。 低学年・中学年・高学年かによって、お子さんとの向き合い方は大きく変わります。 お子さんが勉強に対して前向きになれるようにするためには、どのようなサポートが必要なのでしょうか? 低学年(1年生~2年生)は「習慣化」を重視 低学年時は「勉強をすること」よりも「勉強を習慣化すること」が大切です。 短時間でもいいので決まった時間に机に座るよう促し、学校の宿題や簡単なドリル、お子さんが興味を持つ分野の学習を中心に進めてみましょう。 しっかりと机に座り、学習目標を達成することができたらシールを貼る、褒める、など達成感を感じてもらえるようなしかけをたくさん用意しておくとよいですよ! 中学年(3年生~4年生)は「ルールを守ること」を重視 中学年では、ゲームや友達との遊びなど楽しいことが増えてきます。 保護者の方が学習内容を決めて、1日ずつ無理に取り組ませてしまうと、勉強から逃げようとしてしまうことも……。 そこで、月間や週間など少し長い期間での家庭学習計画をお子さんと一緒に決めてみましょう。 保護者の方と一緒に決めたルールであれば、取り組むモチベーションになります。 そして、そのルールを必ず守ることを約束し、実行しましょう。 繰り返すことで、家庭学習にたいする責任感が生まれます! 高学年(5年生~6年生)は「自主性」を重視 高学年になると、だんだんと自分の意思を示せるようになります。 また、もうすぐ中学生になり、試験に向けて自分で計画を立てて学習する姿勢が求められます。 徐々に、家庭学習を「保護者の方と一緒に取り組む」から「自主的に取り組む」へシフトしていく必要があります。 お子さんが何を目標にしたいのか、そのために何をすべきか、しっかりと耳を傾けながら、お子さんが主体となった家庭学習をサポートするようにしましょう。 5.家庭学習を習慣化するために気を付けたいこと 明日からがんばろう…。そんな油断は禁物です! 家庭学習の習慣は、中学生・高校生、その後大学生、社会人になっても必要な人生の財産です。 今日から家庭学習を習慣化するためにはどのようなことに気を付ければよいのでしょうか? 毎日の家庭学習のハードルをぐっと下げるコツをご紹介します! 勉強しやすい環境を整える なかなか勉強を始めようとしない…。 すぐに勉強に飽きて別の事を始めようとする…。 そんなお子さんも多いのではないでしょうか。 ですが、根性論を持ち出して闇雲に叱ることはNGです! 自宅内で遊びと学習を切り替えるためにも、まずは「学習をする場所」を整えましょう。 勉強を始める時は、おもちゃやスマートフォン、その他にも気が散ってしまう場合は電子機器を片付け、きれいで清潔な状態にすることから始めましょう。 ちょっとした工夫ですが、勉強をしよう!という気持ちは環境や片付けなどの行動から引き出されることも多いです。 スケジュールを決める つい、家庭学習をするときはあれもこれも、と欲張ってしまいます。 学習内容を先に決めて、終わるまではだらだらと勉強を続けよう!とルールを定めてしまうと、どうしても勉強に対するモチベーションは高くなりづらいもの。 まずは、できるだけ時間で区切って学習してみましょう。 「この時間だけ集中して勉強しよう!」と決めた方が、時間を決めずに勉強するよりも効果的なことも! 得意な科目から始める 家庭学習というと、どうしても「できないをできるにかえよう!」と躍起になってしまいます。 しかし、それではますます勉強に対して抵抗感をおぼえてしまうかもしれません。 学習習慣がつくまでは、苦手教科からではなく子どもが得意な教科、好きな教科から始めてみましょう! また、子どもは「実物」に非常に興味を持ちます。 時々、買い物の計算や、食塩を水に溶かすなどの簡単にできる実験を取り入れるのもおすすめ! 楽しめる工夫をする 家庭学習を続けるためには、家庭学習=楽しいもの、となることが大切です。 ゲーム形式にする、継続した日数をシールなどで可視化する、勉強後の楽しみを作るなど、家庭学習を楽しむための工夫をしてみましょう。 無料のプリント配信サイトや、市販の学習参考書にも、勉強を楽しむためのヒントがたくさんあります。 積極的に使って、保護者の方も、お子さんも一緒に家庭学習を楽しみましょう! 保護者も一緒に取り組む 保護者の方だけが頑張る家庭学習、お子さんだけが頑張る家庭学習、どちらであってもひとりでの家庭学習は心細いもの。 お子さんが勉強している過程に保護者の方も向き合い、尊重することが重要です。 ずっと集中し続けなければならない、教え続けなければならない、といったプレッシャーは不要! 可能な限りそばにいて、時に教え、時に見守り、時に一緒に考える、達成したら一緒に喜ぶ……。 二人三脚の家庭学習が効果的です! 結果だけでなく過程を褒める 家庭学習を進めるうえで、問題が解けたときなど、学力が上がったことを褒めるのはとても大切です! しかし、日々勉強していてもなかなか結果に結びつかないことがあります。 大切なのは、「勉強を続けられたこと・取り組んだこと」といった過程を褒めることです。 なかなか結果が出ない時でも、家庭学習を継続することに自信を持つことができるようになります! 子どもに合った教材を選ぶ 家庭学習のなかでも、自主学習を進めるうえで大切なのは教材です。 子どもの好みやレベルによって、適した教材は異なります。 お子さんと書店に行き、実際に学習参考書を手に取ってみましょう。 見やすいか・続けられるか・楽しめるか・レベルに合っているかなど、お子さんの気持ちに合わせて教材を選ぶことが、ひとつの教材をしっかり最後まで継続するカギになりますよ! 6.家庭学習を始めるなら「教科書ワーク」がおすすめ! 家庭学習を始めよう!と決心されたそこのあなた!おすすめは『教科書ワーク』です。 ページや単元が教科書にぴったりと合わせているので、学校の授業や宿題と並行して進めて理解を深めることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 授業の進度に合わせて学べる 『教科書ワーク』は、教科書準拠教材です。 お使いの教科書に沿って学習をすすめることができます! 学校の授業や宿題がベースにあるので、いちからご家庭で学習参考書に取り組むよりも格段に学びやすくなっています。 国語、算数、理科、社会、英語の他にも、数と計算や漢字、プログラミングなど豊富なラインナップが特徴! お子さんの学びたい!を応援します。 基礎からテスト対策までを一冊でカバー 基本→練習→まとめのようにステップアップすることができます。 授業だけでは理解できないことも、じっくりと時間をかけて段階的な学習ができるため、得意科目はもちろん苦手科目でも取組みやすい構成になっています。 演習量が豊富なので、学校のテスト対策にも最適です! 教科ごとに役立つふろくつき 教科書ワークは本冊の質・量はもちろん、各教科のふろくも充実しています! シールや教科ごとのポスター、学校のテストに近い形で問題演習ができる実力判定テストなど、家庭学習をサポートするふろくがたくさんついています。 また、動画やCBT(コンピューターで受けられるテスト)、理社のフラッシュカードアプリ、英語の発音練習アプリなどのデジタルふろくも充実しています。 どんどん活用して、学びを深めていきましょう。 ※付属するふろくは教科によって異なります。 教科書準拠の問題集を探すなら! 7.まとめ ここまで家庭学習を始める心得や家庭学習が上手くいくポイント、継続のために気を付けたい注意点などをご紹介しました。 何よりも大切なのは、お子さんが自ら学習することを楽しい!と思うこと、そのために保護者の方もお子さんと学習する楽しさを見つけて一緒に学びを深めることです。 家庭学習の時間が、いつもよりもっと素敵なものになりますように!

日頃の意識で集中力UP! 正しい姿勢を保つコツとは

勉強を頑張っているとき、ついつい姿勢が悪くなってしまっていませんか? 姿勢が悪い状態だと、目・首・肩などが疲れやすくなり、集中力が切れる原因となります。 また、普段から肩こりに悩まされるのもつらいものですよね。 正しい姿勢を身につけて、効率よく元気に勉強できる身体を手に入れましょう! 正しい姿勢ってどういう状態? 頭の位置 自分の姿勢をチェックするために、まずは頭の位置を確認してみましょう。 壁に背を向けてかかとを壁につけ、リラックスして立ってみてください。 頭は壁につくでしょうか? 頭が壁につかず、前へ出ている場合、普段から背中が丸くなっている可能性があります。 試しに頭を壁へつけてみてください。 すごく頭が後ろにあるような感じがするかもしれませんが、そのくらいがまっすぐの姿勢です。 肩の向き 両手をだらんと下げ、リラックスして立ち、肘を少し曲げてみてください。 肘はどこを向きますか? 肩がしっかり開いていた場合、肘は後ろの方へ動きます。 肘が外向きに動いた人は、肩が内側に巻いているかもしれません。 肩を何度か大きく回して、肘が後ろを向く状態が作れたら、そこが良い肩の状態です。 いい姿勢を保つためには 先ほどの頭の位置・肩の向きを意識すると、結構きつい体勢に感じるのではないでしょうか。 いい姿勢を保つには、それなりに筋力も必要になるため、コツを知っただけですぐに手に入れることはできません。 普段から少しずつ、良い姿勢を意識をして過ごすことで改善していきましょう! 勉強中、正しい姿勢を保つ助けとなるポイントをいくつかご紹介します。 机とイスを使おう 寝っ転がって勉強すると、本との距離が近くなりがちになったり、明るさが不十分だったりして目が疲れてしまいます。 また、うつぶせの姿勢は腰と首を無理に曲げている状態のため、負担が大きいです。 床にパソコンを置いて作業するのも、あまりよくはないですね。 イスに正しく座ることで、からだへの負担を減らすことができます。 イスへの座り方 いすにはふかく腰かけましょう。 浅いと骨盤がうしろに倒れます。 すると、バランスをとるため、頭が前に出ます。 その結果、背中が丸まり、首も縮まってしまうのです。 骨盤をしっかり立てて、その上に背骨と頭が自然に乗るように意識しましょう。 クッションやぬいぐるみを使うのも手です。 イスに深く座っても骨盤を立てるのが難しい場合は、と腰の間にクッションをはさむといいかもしれません。 ※逆に、腰がそってしまわないように、クッションの大きさとはさむ位置に気を付けましょう。 また、ぬいぐるみをかかえることで、体が前にたおれてしまうのを予防できます。 イスの高さ 頭の位置を自然にするためには、イスと机の高さを適切にすることも大切です。 下を向きすぎる姿勢は、頭の重さを首の筋肉だけで支えることになり、首に大きな負担がかかります。 イスの高さを変えたり、机に台を置いて手元の位置を高くしたりして、下を向き過ぎなくても無理なく勉強できるように調整しましょう。 たまにきゅうけいする どんな姿勢であれ、長時間同じ姿勢のままでいると筋肉が固まってしまいます。 たまにいすから立ち上がり、腕や首を回したり、伸びをしたりして体をほぐしましょう。 「姿勢よく勉強すると逆に集中できない…」という人も、 まずはここ、こまめに体を動かすことから始めてみてください。 正しい姿勢はコツコツつくる! 先程も書いた通り、普段の姿勢を矯正することは一朝一夕でできることではありません。 思い立った時から改善することが大切です! この記事を読んだ今日からスタート!集中力まんたんで、新学期を迎えましょう!

【2025年度最新】中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介

「定期テストで高得点を取りたい」 「定期テストの勉強方法が知りたい」 そんなときはどうすればいいのでしょうか。 もちろん教科書のテスト範囲をしっかり読み返すことや、学校から渡されるワークや課題帳に取り組むのも大切です。 しかしその上でさらに高得点を狙うには・・・ 正しい定期テストの勉強方法を身に付けることが、高得点に繋がる一番の近道です。 そしてその勉強方法にぴったりの問題集があるのをご存知でしょうか? 今回は定期テストを完全攻略すべく、勉強方法やその問題集についてご説明致します! 目次 1. 中学生の定期テストは高校進学にも影響する 2. 中学生の定期テストで高得点を狙うには? 3. 定期テストに向けて勉強を始める時期は? 4. 教科別!定期テストの勉強のポイント 5. これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法 6.定期テスト対策に役立つ問題集の選び方 7.知識の定着を狙うなら「中学教科書ワーク」がおすすめ 8. 「定期テストの攻略本」でテスト範囲を集中的に学ぼう 9. まとめ POINT ・定期テストの結果は高校進学にも大きく影響。計画的に進めていくことが大切 ・教科ごとに必ず押さえなければならないポイントがある ・教科書に準拠した市販問題集は定期テスト対策の大きな味方 中学生の定期テストは高校進学にも影響する 学期末ごとに渡される通知表は内申点として高校入試に大きく影響します。 入試において内申点をどのくらい考慮するかは都道府県によって異なりますが、 それでも地域トップ校をはじめとする公立高校の多くや、私立の推薦においても一定以上の内申点が必要です。 その内申点に深く関係するのは、普段の課題提出や授業への取組・・・ そして、「定期テストの結果」であるのは言うまでもありません。 中学の定期テストで高得点を狙うには? 都道府県によっては、中1の1学期の内申点も高校入試に関わってくる地域もあります。 「定期テストをおろそかにしていたために内申点が足りず、進学したかった高校を受けられない・・・」 そんなことにならないように、早いうちから進学先を見据え、 高い目標を持って定期テスト対策に取り組んでいきましょう。 テスト勉強は計画を立てて進める 定期テストは中間テストだと2日間で5教科、期末テストだと3日間で9教科と、 短期間・同時並行で複数教科を勉強しなければなりません。 そのため、ただやみくもに勉強を進めていっても、必ずどこかで破綻してしまいます。 まず、何日前からやればいいのか、1日にどれくらいやるのか、スケジュールを考えましょう。 STEP1 教科ごとに必要な勉強時間を計算し、全体で何時間勉強するのかを出します。 いきなり時間で考えるのが難しければ、テスト範囲のページ数で考えてみてください。 1ページ分読んだり、問題集の対応する範囲に取り組むのに何分くらいかかるでしょうか。 STEP2 テスト勉強期間中、毎日どれくらい勉強時間がとれますか? 部活や習い事、睡眠時間を考えて出してみましょう。 STEP3 STEP1とSTEP2を合わせて、テスト実施日から逆算して考えましょう。 何日前から準備が必要でしょうか。 授業内容は復習し、問題集で理解を深める 計画を立てたら早速始めましょう。 まずは教科書の内容を復習し、理解した上で問題集に臨みます。 こうした取り組みには学校で渡されるワークが適しています。 まとめ部分をもう一度理解し、続く問題ページに進んでいきましょう。 まとめ部分をしっかりと理解していれば問題ページも難なく解くことが出来るでしょう。 間違った問題は解けるまでチャレンジする そして当たり前のことですが、間違った問題は解けるまで何度もチャレンジしましょう。 特に漢字や英単語、理科社会の一問一答や数学の計算問題は、自分が腑に落ちるまで解くことが大切です。 1周目でできなかったらしるしをつけて、2周目でもできなかったら別のしるしをつけて…… しるしをつけなくてよくなるまで、何周もしてみてください。 そうすることで本当に理解が出来、テスト本番でも結果を出せるはずです。 この手の問題は単純ですが必ず定期テストに出ます。 取りこぼしのないよう、しっかりと押さえておきたいところですね。 定期テストに向けて勉強を始める時期は? テスト対策に必要な時間を算出し、テスト実施日から逆算していくことで始める時期が計算されるわけですが、 実際にはテスト範囲を出されるのは2週間前がほとんどです。 2週間あれば十分・・・と思いがちですが、実際には 「部活が1週間前まである!」 「テスト範囲の授業がぎりぎりまで終わらない!」 「たくさん宿題が出た!」 と、2週間丸々テスト勉強にあてられるとは限りません。 2週間を一つの目安としつつ、自分の生活やペースに合わせて考えましょう。 また、日々の授業の中でも、テスト対策の準備をしておくことはできます。 ・テストに出そうなところは赤シートで消えるオレンジのペンでノートをとっておく ・宿題として出されるワークにはまじめに取り組む などの積み重ねをしておくことが、テスト期間を駆け抜けるための重要な助走になるのです。 教科別 定期テストの勉強のポイント ここからは教科別での定期テストの勉強ポイントを紹介します。 まずは教科書内容の理解が一番大切なことは変わりありません! その中でも教科ごとにおいてどこが重要なのかを説明していきます。 「英語」は単語の暗記と文章の理解が必要 まず、英単語は覚えれば点を取れる部分なので、確実に覚えましょう。 たくさん書く・赤シートで覚える・単語カードを作る・声に出す、など、やり方は色々あります。 自分に合った方法を探してみてください。発音記号について問われることもあるため、綴りだけでなく発音もチェックしましょう。 英単語はここで覚えたことが、高校、そして大学入試の基礎にもなってきます。今のうちに、コツコツ積み重ねておきましょう。 また、教科書で扱った文章はしっかり理解しておくことが大切です。 なぜその和訳になるのか、自分の言葉で説明できるでしょうか。 今回のテスト範囲でメインとなる文法が使われているのは、文章のどこでしょうか。 そのうえで、フレーズなどを体で覚えるために、何度か音読をしておくといいでしょう。 「数学」は公式の理解と計算力が重要 中学の数学は公式ありきでもあります。公式が理解していないと解けない問題がテストでは数多く出てきます。 「でも、公式が覚えられない・・・」 そういう場合は、とにかく数をこなすしかありません。 数学では、問題集を何周も繰り返すことが高得点への近道です。 何度も繰り返すことで、「こういう問題のときは、この公式を使う」というパターンを覚えることができます。 また、公式をたくさん使う(=書く)ことで、体で覚えられます。 それでも、忘れてしまうことはあるかもしれませんよね。その対策におすすめなのが、「公式の成り立ち」を理解することです。 教科書を見ると、その公式がなぜ成り立つのかが書いてあるはずです。これを頭に入れておくと、問題を解く手助けになるかもしれません。 公式と同時に、必要なのは計算力。これも数をこなせば自然と身についていきます。 「途中式を省略せずに書く」のも、計算ミスをなくすポイントになるので、ケアレスミスが多い人は意識してみてください。 「国語」は文章や語彙の暗記と授業の復習が重要 国語で確実に点数をとるポイントとしては、漢字や古文単語などです。 また、授業で扱った文章が穴埋め形式で出されることも多いため、扱った文章を音読しておくことも役に立ちます。 古文は特に慣れない言い回しが多いため、何度も声に出してなじんでおきましょう。 国語では、先生の言葉や取り組んだプリントなど、授業中の情報がより大切になります。 授業の中でしっかりメモを取るのはもちろん、テスト期間中にもノートをよく見返しておくようにしましょう。 解釈についてわからない部分があれば自分で考えたり、先生に聞いたり、ネットで調べたりして整理しておくと、 自分の考えを書くような長めの記述問題にも対応できます。 「社会」は基礎用語の理解と問題演習が重要 社会では、用語を漢字で書けるようにしておくことがまず大切ですが、ただ単に字面を覚えただけでは、対応できません。 その用語の意味まで、しっかり理解しておくことが大切です。 また、選択問題や並べ替え・記述などさまざまな解答形式があり、資料も写真・イラスト・地図・仕組み図・グラフなど多岐にわたります。 教科書の資料を見ておくのはもちろんのこと、問題演習にしっかり取り組み、「その資料が何を示すものなのか」もおさえておきましょう。 「理科」は暗記の工夫とジャンルごとの対策が重要 理科も社会と同じく覚える用語が多い教科ですが、用語とその説明だけを文字で覚えるのはなかなか大変です。 植物の名称は写真と一緒に、実験器具の名称は図と一緒に覚えるなどすると、 イメージをつかみやすく、テストでも役に立ちやすくなります。 また、「物理」「化学」「生物」「地学」で、使う資料の種類や問題の解き方に個性が出てきます。 用語の暗記だけでは対応できないジャンルもあるため、それぞれのジャンルの問題演習にしっかり取り組みましょう。 これだけは避けたい!定期テストのNG勉強法 一番避けたいのは一夜漬けです。 前日の睡眠時間が短いと、テストの時間中に十分に頭が働かない恐れがあります。 また、長期的な知識の定着がしにくく、テストが終わったらすぐに忘れてしまうなんてことも・・・ 高校入試対策を始めたときに、「じっくり覚えておけばよかった」と思うかもしれません。 また、答えだけを覚えるのも危険です。 ど忘れをすることもありますし、課題のワークと同じ問題でも、選択肢を入れ替えられていたりするかもしれません。 答えではなく、考え方を身に付けるようにしましょう。 定期テスト対策に役立つ問題集の選び方 それでは定期テスト対策において、いったいどんな問題集を選べばいいのでしょうか。 学校で渡されるワークは教科書に沿った内容ですので「学校のワーク=一番の定期テスト対策」ではあります。 しかし得点力UPのためには、違う問題集にも取り組んでおくこともおすすめです。 本当に定着したかを確認でき、色々な記述問題を経験しておくこともできます。 学校で渡されるような、「教科書に沿った」問題集を書店でも買うことができます。それが「教科書準拠問題集」です。 文理からは2系統の教科書準拠問題集、「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」が発売されています。 教科書準拠の問題集を探すなら 知識の定着を狙うなら中学教科書ワークがおすすめ 【2025年度改訂】 中学教科書ワークは、全点オールカラーの教科書準拠問題集です。 教科書は教科ごとに複数の教科書会社が発行しており、そして教科書の採択は区市町村単位で異なりますが、 文理の中学教科書ワークは、ほぼ全ての教科書会社分を発行しているので、 日本全国どこにお住まいでも、教科書に準拠した中学教科書ワークをお求めいただけけます。 ※一部地域によって異なる場合があります。 教科書の内容を基礎から学べる 中学教科書ワークは、「確認のワーク」で要点確認をし、「定着のワーク」で力をつけて、「実力判定テスト」で実力を試す3ステップの構成になっています。 教科書内容の理解・定着・問題演習を1冊で行えるため、日々の予習・復習用教材としてもおすすめです。 学んだ知識をテスト形式で確認 定期テスト期間は「定着のワーク」「実力判定テスト」中心に取り組みつつ、「定期テスト対策得点アップ予想問題」を解いてみましょう。 間違ったところは解きなおし、そして単元ページに戻り弱点補強をすることで、自信を持ってテスト当日に臨むことが出来ます。 さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「定期テストの攻略本」と同一コンテンツになります。) 暗記に役立つ特典付き 中学教科書ワークは特典が盛りだくさん! テスト直前に使える公式や単語、用語を確認出来る小冊子「スピードチェック」と、カード形式で学習事項の確認や暗記ができる「ポケットスタディ」が全教科に付属しています。 また、主要5教科には、ひとつのアプリに全学年・全教科のコンテンツを収録した、WEBアプリ「NEWどこでもワーク」も付属しており、いつでもどこでも手軽に勉強できます。 こうした暗記グッズを自分で作る時間を短縮できるのも、市販の問題集を購入するメリットのひとつですね。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本でテスト範囲を集中的に学ぼう 文理で発行するもうひとつの教科書準拠版問題集が、定期テストの攻略本です。 中学教科書ワークが年間を通して使用できるのに対して、定期テストの攻略本はテスト前に短時間で取り組むことに特化しているのが特徴です。 そのため、日々の学習は中学教科書ワークで、テスト直前は定期テストの攻略本と使い分けてもいいかもしれません。 教科書の要点を短期間で復習できる 要点のまとめページは重要事項に絞り、教科書の重要なポイントをもれなく無駄なく抑えられるようになっています。 また、重要語句は赤シートで消せるようになっており、要点を確認するだけではなく暗記用冊子としても活用できます。 テスト対策&予想問題が充実 テスト対策問題と予想問題のページも、日本全国の定期テストを集めて分析した、 「実際のテストによく出る、絶対におさえておきたい問題」に絞った内容になっています。 そのため、時間がない中でも、効率的な問題演習が可能です。 解答は取り外しができる別冊形式。 詳細な解説内にある「ポイント」や「ミス注意」といったおまけコーナーは、テスト直前でより効果を発揮します。 さらに演習量が必要な場合は、PCやタブレットで取り組める「自動採点CBT」にチャレンジしてみましょう。(※「中学教科書ワーク」と同一コンテンツになります。) テスト対策に特化した付録品 登校してすぐの教室で、テスト当日の休み時間に廊下で、テスト前夜の布団の中で・・・ 場所を選ばず使える「5分間攻略ブック」は、本当にテスト直前の大きな味方! 最後にチェックをし、自信を持ってテストに臨むことが出来ます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 定期テストは中学校生活における大切なイベントのひとつです。 定期テストの取り組み方によって、高校・大学進学にも大きく影響することといっても過言ではないでしょう。 文理では定期テストにがんばって取り組む、全国の中学生を応援しています! 文理の教科書準拠問題集で、みなさんがその先にある夢を叶えることを心より願っております!

英語の例文に合わせたうまいイラストを考えてみました。

突然ですが みなさん、こちらの「わからないをわかるにかえる中1英語」の28ページを見て、 どのような感想をおもちになるでしょうか。 私は、「うまいなーー!!!」と思いました。 どこがかというと、このイラストです。 「これは本ですか?」という例文に対応する挿し絵なんですが…… シンプルすぎて、こんなのどこで使うんだ?と思ってしまうような例文なのに、このイラストを見ると、「パッと見で本とわからないような形状のものを見て、思わず聞いてしまった」 という背景が分かり、「これは本ですか?」がとても自然に聞こえますよね。 さらに、同じページの下側のイラストもご覧ください。 「これは何ですか?」「それはカメラです。」 という例文に対する挿し絵です。 カメラなんて聞かなくても見ればわかるじゃん!という疑問を 見事に解消するイラストになっています。 私もやってみたい! 私も、例文から気の利いたイラストを考えてみたい! ということで、いくつか挑戦してみました。 レベル1 あなたはメアリーです。 これは、割とすぐに思いつきました! どうでしょうか? 飼い猫に、メアリーと名前を付けてあげる女の子です。 メアリーを人間として考える場合は、 〇生まれた赤ちゃんに、メアリーと名付ける。 〇目が覚めたら記憶喪失になっていた人に名前を教えてあげる。 なども考えられますね。 レベル2 それはたまごです。 これは、思いついたものの絵にするのが難しかったです。 わかりにくいのでカラーにしました! 伝わるでしょうか。キャラ弁です。 キャラ弁の、髪の毛の部分は何を使って再現したの??という やり取りをイメージしてみました。 レベル3 あなたはペンを使いません。 これが一番、難しかったです。 ペンを使わない、ということは、筆とかを使うのか… でも、第三者に「あなたはペンを使いません」だけを言われるシチュエーションって…… というわけで、なんらかの事情で有名な小説家に変装することになった人が マネージャーからその人の癖などをレクチャーしている図にしてみました。 「あなた(が、変装する先生)はペンを使いません。」 だから、サインするときにも筆を使いますよ、と教えているシーンです。 結論:難しい! いくつか自分で考えてみましたが、こじつけっぽくなってしまった部分もあり とても難しかったです! 「わからないをわかるにかえる英語」には、他にも背景を感じられる 楽しいイラストがたっぷり入っています! ほかの英語の問題集も、そういう視点で眺めてみると楽しいかもしれませんね。 みなさんも、挑戦してみてください!

定期テスト対策記事まとめました

「なるほど!Bunri-LOG」では、 定期テスト対策に関する記事もいろいろと更新してきました。 今日は、それらを一挙紹介します! まだ読んでいない記事があったら、ぜひ読んでみてください! ふだんからできるテスト対策 定期テスト直前の勉強はもちろん大切です。 しかし、ふだんから少しテストを意識しているだけで、 テスト対策がだいぶ楽になります。 そんな、ふだんからのテスト対策に関する記事を紹介します。 【その1】 テスト対策ノートをつくろう! テスト前に授業ノートを使って要点を整理する方法についての記事です。 授業中に、あとから要点整理をしやすいノートをつくるコツも紹介しています! テスト前の2週間 テスト期間、何をどうすればいいのかわからない! そんな人におすすめな連載があります。 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? テスト範囲が配られてから、どのように対策をすればいいのか? その一例をくわしく紹介しています! 5回にわかれているので、気になる回から読んでみてください! ↓ 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること 第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる! 第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤ートで覚える! 第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 おまけ 「テスト勉強、頑張るコツはないの?」問題について 勉強のコツいろいろ やり方を決めて、いざテスト勉強! 勉強をするときの細かいコツについて、3記事ご紹介します! 【その1】 新入社員に聞いた! 勉強に集中できないときの原因&対処法3選 2022年春に更新した記事です。 テスト勉強の大敵は、「集中できないこと」。 文理に入社したばかりの社員に、集中切れへの対処法を教えてもらいました。 「問題が難しくてわからない」「周囲の人や騒音が気になる」「ついスマホを見てしまう」 そんなときありませんか? 【その2】 青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法 色にはいろいろな効果がある! ノートの色や文具の色に上手に取り入れると、勉強の効率がUPするかもしれません。 【その3】楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ テスト前は覚えないといけないこともたくさん! 赤シート・単語カード以外にも、暗記方法はいくつかあります。 自分に合う方法を探してみてください! 何を覚えるか?によって、合う方法も変わってくるかも? テストを受けている間のコツ 【中間テスト後に読もう】定期テストの反省と活かし方 ~ケアレスミスをなくせ!編~ テストのあとに後悔するポイントといえば、ケアレスミス……ケアレスミスを防ぐためのコツ、それはずばり、「見直し」です。 テストがんばろう! 期末テストも近づいてきていますが、 前のテストがうまくいかなかった人は、 今回の記事などを参考にしながら、何かひとつでも前とやり方を変えてみてください! 少しずつ自分なりのテスト対策を確立していきましょう! これからも、勉強に役立つ情報をお届けしていきます!

芸術の秋! 日本の伝統色クイズ

冷え込む日も増え、いよいよ秋本番ですね。 先週の記事では、スポーツの秋を取り上げましたが…… 秋といえば、”芸術の秋”でもあります! ということで、今日は「日本の伝統色」クイズをお届けします! クイズスタート! ※各色のカラーコードは和色大辞典を参照しています。 第1問 山吹色(やまぶきいろ) さあ、どんな色でしょうか? 頭の中に、思い浮かべてみてください…… ▼答えをみる 答え これは色鉛筆などでも見るかもしれませんね! 山吹の花が由来になっています。 ▼次の問題へ 第2問 藤色(ふじいろ) これも、聞いたことがあるという人が多いのではないでしょうか。 有名な漫画でも、出てきましたね…… ▼答えをみる 答え このような色でした! 藤の花の色です。 よく、公園のベンチの上などに藤の花のカーテンがありますね。 ▼次の問題へ 第3問 茜色(あかねいろ) これはどうでしょうか。 空の様子を表すときに、よく使われる言葉です。 ▼答えをみる 答え きれいな赤い色でした。 夕暮れ時を、茜色の空、と言ったりしますね。 もともとは、赤根(あかね)という植物の根で布を染めたときの色から来ています。 ▼次の問題へ 第4問 鶯色(うぐいすいろ) ウグイスは鳥の名前ですね! 鳴き声は皆さんわかると思います。 さて、どんな色の鳥なのか、知っていますか? ▼答えをみる 答え このような色になります。 ウグイスの姿は次の通り。かわいいですね。 ▼次の問題へ 第5問 鳶色(とびいろ) 鳶も鳥の名前で、とんびともいいます。 タカの仲間です。 ▼答えをみる 答え 赤みがかった茶色でした。 ちなみに、鳶はこういう鳥です。 ▼次の問題へ 第6問 萌黄(もえぎ) ”黄”という字が入っていますが、果たして……? ▼答えをみる 答え 黄色…ではなく、黄緑ですね! 芽が出ることを、「萌える」といいます。 春に、木々が萌えだすような、そんな黄緑色のことです。 萌木と書くこともあります。 ▼次の問題へ 第7問 浅葱色(あさぎいろ) 葱は、「ねぎ」とも読みます。 ▼答えをみる 答え 葱(ねぎ)の葉を薄めたような色であることから、 このように呼ばれるようになりました。 ちなみに、新選組の羽織の色としても有名です。 ▼次の問題へ 第8問 鈍色(にびいろ) 鈍い、と聞くと、どんなイメージでしょうか…… ▼答えをみる 答え 鈍色の語源は、「さびて切れ味の落ちた刃物の色」です。 今でいうと、濃い灰色や、ねずみ色にあたります。 ▼次の問題へ 第9問 琥珀色(こはくいろ) 琥珀は、宝石の一種です。 ▼答えをみる 答え 琥珀は宝石の一種であり、樹脂が化石となったもの。 はちみつのような色をしています。 ▼次の問題へ 第10問 瑠璃色(るりいろ) 最終問題です! 瑠璃も、宝石のひとつ。ラピスラズリの和名です。 ▼答えをみる 答え とてもきれいな青ですね! この色は、歴史の教科書にも登場します。 奈良時代、正倉院に収蔵された品の中に、「瑠璃杯」という 青いグラスがあったことを覚えていますか? ▼おわりに おわりに 今日は10種類の色を紹介しましたが、 日本の伝統色はもっともっと、たくさんの種類があります。 植物の名前や動物の名前などの自然や、 生活で目にするものに由来した名前が多いため、 調べてみると面白いかもしれません!

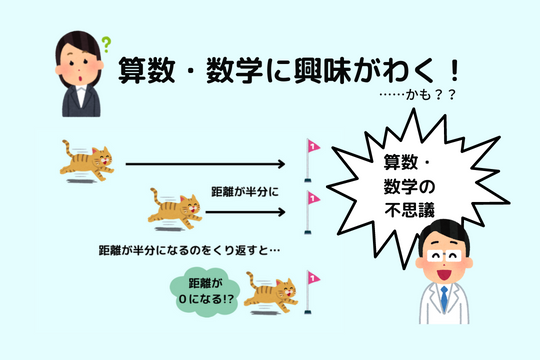

算数・数学の不思議

こんにちは! 突然ですが……みなさん、算数・数学は好きですか? 「池のまわりを反対方向に回りがち」「妹の忘れ物に気づいた兄が同じ道を追いかけがち」など、 算数・数学の問題には楽しいツッコミどころがたくさんありますが、 「わかっていて解いたのに計算ミスで減点」「図形の問題に苦手意識があっていつも手が出ない」など、 好きではない方も多い教科ではないでしょうか。 かく言う私も、今でこそ算数・数学の仕事に携わっていますが、小学生時代は算数が好きではありませんでした。 しかし中学生の時、父からこんな話を聞いて、算数・数学の不思議に目覚めました。 半分が半分になって……をくり返すのに、なぜ0になる? 例えば、ゴールと猫との間が最初16mだったとします。 猫が進むと、ゴールまでの距離がどんどん縮んでいきますよね? 半分進むと残り8m、その残りをさらに半分進むと残り4m、同じようにまた半分進むと残り2m、…… 16÷2=8、8÷2=4、4÷2=2、……★ ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、 「●÷2=0」となるのは●=0のときなのに、この★の式を同じように続けていっても、0にはならないのです。 なのに、猫はゴールに到着します。 不思議だと思いませんか? 私はこの話を聞いて数学への興味が高まり、理数科への進学を決めました。 同じ数字をくりかえす? 算数・数学についての興味深い話を、算数・数学の学参編集担当にも聞いてみました! そのなかから2つ紹介しますね。 電卓を用意して、「1÷7=」を入力してみてください。(もちろん、筆算でもOK) 1÷7=0.142857142…… 「142857」という数字の並びが、くり返し現れてきます。 続いて、2÷7、3÷7……、6÷7も、同じように計算して、並べて書いてみてください。 よく数字を見てみると、どの計算結果にも、「142857」の数字の並びが現れています! 9の倍数でかけると…… ふたたび電卓を用意して、「12345679」に「9の倍数」をかけてみてください。 「12345679」なので、「8」は入りませんよ。 かけ算の結果に、同じ数字が並びましたね。 同じように、「×45、×54、×63、×72、×81」も計算してみてください。 どうしてこんな計算結果になるのでしょうか? 「×9」の計算をしてみると、そのからくりが少し理解できます。 まとめ いかがでしたか? 今回は3つの不思議を簡単にご紹介しましたが、算数・数学の不思議はまだまだたくさんあります! ぜひ、算数・数学の先生に聞いてみたり、本を読んだり、Web検索をしてみたりしてみてくださいね。

楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ

突然ですが、みなさん、暗記は得意ですか? テストでは、どうしても「覚えるしかない」ってことがありますよね。 でも、やみくもに覚えるのってちょっと苦痛だったりしませんか? そこで今日は楽しく暗記できるいくつかの方法をお伝えします。 まずは王道! 赤シート/暗記カード/暗記ポスター 暗記するのに、おそらく誰もが試したことがあるであろう、赤シート。 ノートに赤字で文字を書いたり、教科書に濃い緑のマーカーを引いたりして、それを透明の赤いシートで隠して覚える方法です。 つづいて、こちらも定番の暗記カード。 英単語と意味を表裏に書いて覚えたり、一問一答タイプの用語を覚えたりするのに使われます。 これもよくある、暗記ポスター。 トイレなどにポスターをはっておいて、ちょっとした時間に覚えるのに便利です。 これらの暗記アイテムは自分で作ることもできますし、学習教材の付録でついていることもありますね。 文理の教材の付録にも、いろいろついていますよ。 覚えるべきことが厳選されており、覚えやすくまとまっているので、どの付録もおすすめです。 ▲「中学教科書ワーク」付録のスピードチェック&赤シート ▲「中学教科書ワーク」付録のカード ▲「小学教科書ワーク」付録の折込ポスター 最近はアプリも便利 最近は、アプリを使って覚える人も増えてきています。 スキマ時間にどこでも学習できるのがメリットです。 高機能なアプリでは、苦手なところを何度も出題してくれたり、学習管理をしてくれるものもありますね。 ▲「中学教科書ワーク」付録の「Newどこでもワーク」アプリ あなどれない! 語呂合わせ 語呂合わせも暗記法の定番ですよね。 「え…、ダジャレじゃん…」と思うようなことが、案外記憶に残ってテストで1点、2点多く得点できたりするので、あなどれません。 誰が作ったのか知りませんが、「なんと素晴らしい平城京(=710年遷都)」「鳴くようぐいす平安京(=794年遷都)」などは、語呂が良くて、何年たっても忘れません。 ちなみに、こちらも名作だった「いい国つくろう鎌倉幕府」。 保護者のみなさんは、ほぼこの語呂合わせで、「1192年、鎌倉幕府成立」と覚えているのではないでしょうか? しかし、現在では、鎌倉幕府は段階的に成立していたと考えられており、1129年に源頼朝が征夷大将軍になったことで、幕府の組織形態が名実ともに完成したという説が優勢になっています。 覚えやすい語呂合わせも、ときにはアップデートが必要ですね。 ▲「中学教科書ワーク 社会 歴史」の付録カードより 呪文も有効! 語呂合わせと似ていますが、呪文のように唱えて覚える方法もあります。 有名なのは、中学校で習う元素記号の暗記法。 「水平リーベー ぼくのふね」ってやつですね。 ところで、「水平リーベー ぼくのふね」のあとは、どうやって覚えましたか? そのあとは、「七曲がり シップス クラークか」とか「名前がある シップス クラークか」とか、バリエーションがあるようです。 「波がある シップス クラークか」でもよさそうですね。 もうひとつ呪文のご紹介です。 高校生向けですが、古文の終止形接続の助動詞を覚える方法です。 筆者の高校ではコギャル風に(もはや死語?!)、つぎのように唱えるように習いました。 「べし らむって~ めり らしいよ~ まじ なり?!」 これだけだと意味不明な呪文ですが、なんだか強烈に記憶に残っています。 替え歌で覚えよう! メロディーに乗せて覚えるのも、覚えやすいです。 またまた高校の古文ネタですが、動揺「ももたろう」のメロディーに乗せて替え歌で、 未然形接続の助動詞と、連用形接続の助動詞が覚えられますよ。 自分に合った暗記方法を見つけよう! 今日はいくつかの暗記方法をご紹介しました。 ほかにも、書いて覚える、声に出して覚える、ストーリーで覚える、イメージで覚えるなど、いろいろな覚え方があります。 いろいろ試して、自分に合ったものを取り入れてみてください。

青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法

今日は色についてのお話を…… 色は、人間の心に色々な影響を与えます。 色が持つ効果を知っていると、 勉強するときにも、使えるかもしれません。 さて! 文理では、教科ごとに大体のイメージカラーがあります! 国語=赤 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ 英語=紫 これらの色について、色のもつ効果を見ていきましょう! 国語 赤 赤は情熱の色! やる気を高めてくれます。 KOKUYOMAGAZINEの記事でも、「国語は赤・ピンク系」という回答が多くなっていますが、 これは5教科を並べるときに、一番初めに来ることが多いからなのでしょうか? 勉強するときには…… 【乱用に注意!】 赤は精神を興奮させ、集中を妨げる可能性もあります。 ただでさえ丸付けでも使う色。 ノートまとめでも赤を使いすぎてしまうと、集中しづらい紙面になってしまいます。 間違えやすいポイントなど、ここぞ!というときに使うのがおすすめです。 算数・数学 青 青は、冷静な気持ちになれる色。 集中力を高めてくれます! 数学にはぴったりですね。 勉強するときには…… 心を落ち着かせてくれる青を、ノートに取り入れてみましょう! 具体的には、メモや補足など、ノートの中で占める面積が大きく、 かつ大事なポイントを青にしてみるのはどうでしょうか。 理科 緑 緑は、リラックスさせる色です。 目に優しいことでも有名ですよね。 理科は、紙面にも植物や星空などの自然が登場するので、 よりリラックス効果が高そうです! 勉強するときには…… 休憩するときに、観葉植物などの緑を眺めると、 心がリラックスし、メリハリがついて集中しやすくなるかもしれません! ちなみに文理のロゴも、緑が基本になっています。 社会 オレンジ オレンジは、明るい・楽しい気分にさせてくれる色です! 食欲増進効果もあるそうです…… 地理では、食べ物もたくさん登場する社会科、思わずお腹が空いてしまうかも? 勉強するときには…… 暗記したい部分を赤シートで消して勉強したいときには、 オレンジペンで書くのが消えやすくておすすめです。 ただし、赤と同様、使いすぎると集中しづらくなってしまうので、 暗記部分に限定して使うようにしましょう。 モチベーションが上がらないときに前向きな気持ちになれるように、 文具や机の上の雑貨に取り入れておくのもいいですね! ちなみに、オレンジジュースはビタミンCが豊富で、疲労回復に効果があります! 英語 紫 紫は、ミステリアスで上品な色ですね。 聖徳太子が定めた「冠位十二階」でも、最高位は紫でした! 心身のバランスを整えたり、感性を豊かにする効果があるとか。 英語は紙面を見ても、おしゃれな感じがします! 勉強するときには…… 部屋のカーテンや、ベッドのシーツを紫にしてみると、 勉強で使れた心身のバランスがとれて、リラックスできるかもしれません。 みなさんはどの色が好きですか? 今日紹介した色以外にも、勉強にうまく使えそうな特性を持つ色があります。 たとえば黄色は注意を引きやすい・茶色も落ち着いた気持ちにしてくれる、など…… 上手に色を取り入れて、効率的に勉強しましょう!