勉強のやる気がでないのはなぜ?原因とやる気を出す方法10選

勉強のやる気がでないのはなぜ?

調子が悪くて、たまたまやる気がでない日は誰にでもあります。

けれど、ずっとやる気がでないから注意が必要かもしれません!

どうしてなかなかやる気がでないのでしょうか?

目標が定まっていないから

高校入試を控えた受験学年なら、入試に向けて頑張るという目標を立てやすいですが、中学1、2年生のときは日々勉強する目的や目標を立てるのが難しいかもしれません。

目的が定まっていない状態でやる気を維持し続けるのはとても大変なことです。

「定期テストで~点取る」「前回よりも良い順位を目指す」など、なにかしらの目標を定めることでモチベーションを維持しやすくなります。

勉強する環境が整っていないから

●部屋が散らかっている

●周りの雑音が大きい

●スマホやゲームが横にある

上記のような、勉強に集中しづらい環境によって勉強のやる気がでないことがあります。

勉強以外のことに意識が向いてしまうと、勉強のやる気がそがれてしまうので、勉強に集中できる環境を整えることも大切です。

勉強方法がわからないから

勉強をしなきゃいけないという気持ちはあるけれど、何をすればよいかわからずに結局勉強のやる気がなくなってしまったという経験はありませんか。

勉強方法と調べたらやり方を紹介する記事がたくさんでてきますが、多すぎどの勉強方法で勉強すればよいかわからないといった事態に陥ることもありますよね。

まずは自分に合った勉強方法をみつけることで、勉強のやる気をだすことができます。

頑張っているのになかなか成績が上がらないから

勉強のやる気がでない大きな原因に、頑張ったのにに結果が伴わない、ということがあります。

授業のときは頭で理解したつもりだったのに実際には解けなかったり、勉強したのにテストで良い点数をとれなかったりした経験があるのではないでしょうか。

そういうことが続くと、勉強したところで意味がないと思ってしまうのも無理はありません。

しかし、勉強に限らず何事も続けることが結果につながります。

やる気をだすために、目標を見つけよう

1 なりたい自分をイメージしてみる

目標がない状態で、ただやみくもに勉強をすることは長続きがしづらく、途中でつらくなってしまいがちです。

将来こんなことをしたいなどといった未来のことでもいいですし、こんな高校生活を送りたいなどといった少し先の未来のことでもいいです。

なりたい自分をイメージするだけで、勉強に対するモチベーションが上がり自然とやる気がでてくるのではないでしょうか。

2 目標をクリアしたときのごほうびを用意する

目標をクリアしたらごほうびがある!と思うと、勉強を頑張ろうというやる気がでてきませんか?

●定期テストで~点取れたら行きたかった場所へおでかけする

●~ページ集中してやったら好きなお菓子を食べる

など、大きな目標でも小さな目標でも、クリアしたときのごほうびを用意しておくことで、勉強のやる気をだしやすくなります。

勉強する環境を整えよう

3 勉強に集中できる時間と場所を確保する

勉強のやる気をだしそれを維持するためには、勉強しようと思える時間と場所が大切です。

朝に集中できる人もいれば、夜ご飯の前の空腹になっている時間帯が集中できる人、寝る前が集中できる人などさまざまです。

場所も、自宅、図書館、カフェなど集中できる場所の候補はいろいろあります。

周囲の音が気になる人は、耳栓やノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使うこともおすすめです。

4 机を整理整頓

先述のように、勉強に集中しづらい環境は勉強のやる気を妨げます。

勉強のやる気を出し維持するために集中力を切らさないためのポイントは、目に入ってくる情報を整理することです。

机の上にスマホやゲーム、漫画などの余計な情報があると、人の脳はその情報までも処理しようとしてしまいます。

まずは勉強スペースにある勉強に必要なもの以外は片付けるようにしましょう。

5 スマホやゲームの誘惑を遠ざける

勉強スペース以外にも、勉強している近くにスマホやゲーム、漫画の類のものを置かないように工夫しましょう。

少しだけ、と思ってついそれらを手にとってしまうと、あっという間に時間を経過させてしまいます。

スマホは音や通知に気がつかないようサイレントモードにし、可能ならカバンの中など手元から離れた場所に置くことがおすすめです。

ゲームや漫画は簡単に手が届かないところに片付けることがベストです。

6 好きな文房具で気分を上げる

勉強のやる気をだすためにおすすめのアイテムは、「文房具」です。

お気に入りの文房具を使うために少しだけ机に向かって勉強を始めたら、いつの間にか集中できることも多いです。

ノートやシャープペンシル、消しゴムなど、デザインや機能性で自分が好きだと思う文房具を探してみましょう。

自分に合った勉強方法を見つけよう

7 勉強系の動画やブログを見て参考にする

いまこのブログを読んでくださっているあなたは、勉強のやる気をだしたいという思いがあるのではないでしょうか。

勉強に関する悩みは多くの人がもっているものです。

そういった方々のために、勉強系の動画やブログは調べると数多くでてきます。

ぜひこちらの なるほど!Bunri-LOG やYouTubeの 文理公式チャンネル の動画を見て、参考にしてみてください!

※動画内の書籍は2024年時点のものです。

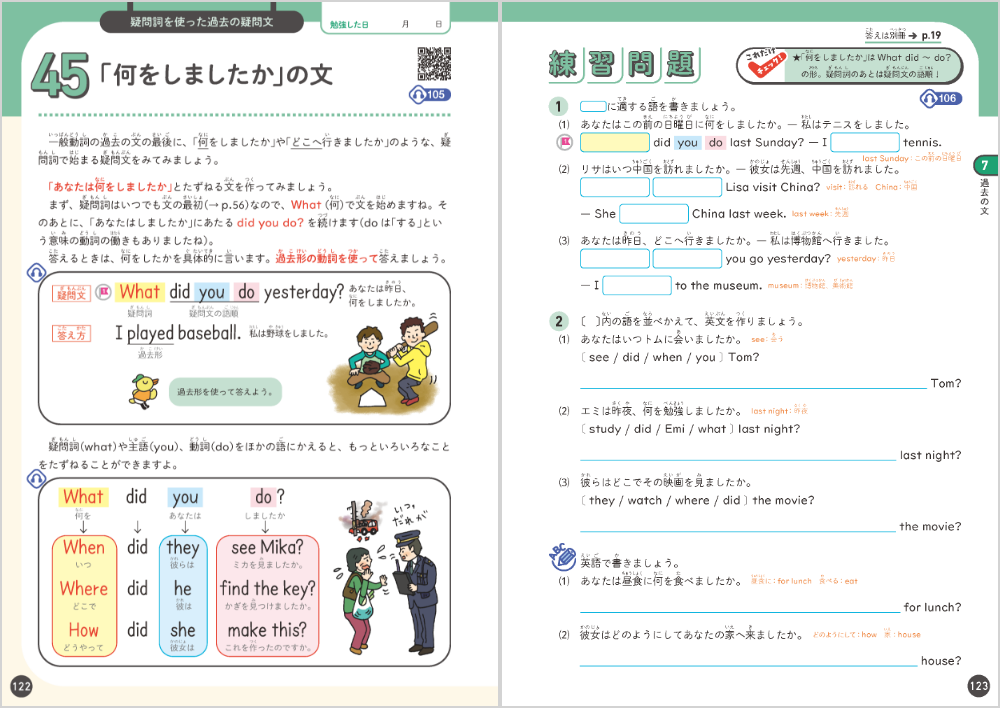

8 自分に合った教材を探す

自分に合った教材を使うというのは、やる気をだすという面でも、勉強効率の面でもとても重要です。

こちらの記事で、自分に合った教材の探し方を詳しく紹介しているので、自分に合った教材を探したいという方はぜひ読んでみてください!

9 簡単なことから徐々にステップアップする

勉強は始めてさえしまえば、やる気がでてくることも多いです。

やる気が出ないからといって、勉強を始めずにだらだらと過ごしてしまえば、勉強は一向に進みません。

簡単なからでいいので、徐々にステップアップするつもりで勉強を始めてみましょう。

最初は1問だけ取り組む、という気持ちでもよいです。

その次は2問、その次は応用問題に挑戦、など徐々にステップアップをしていけば自ずとやる気を維持したまま勉強を続けることができます。

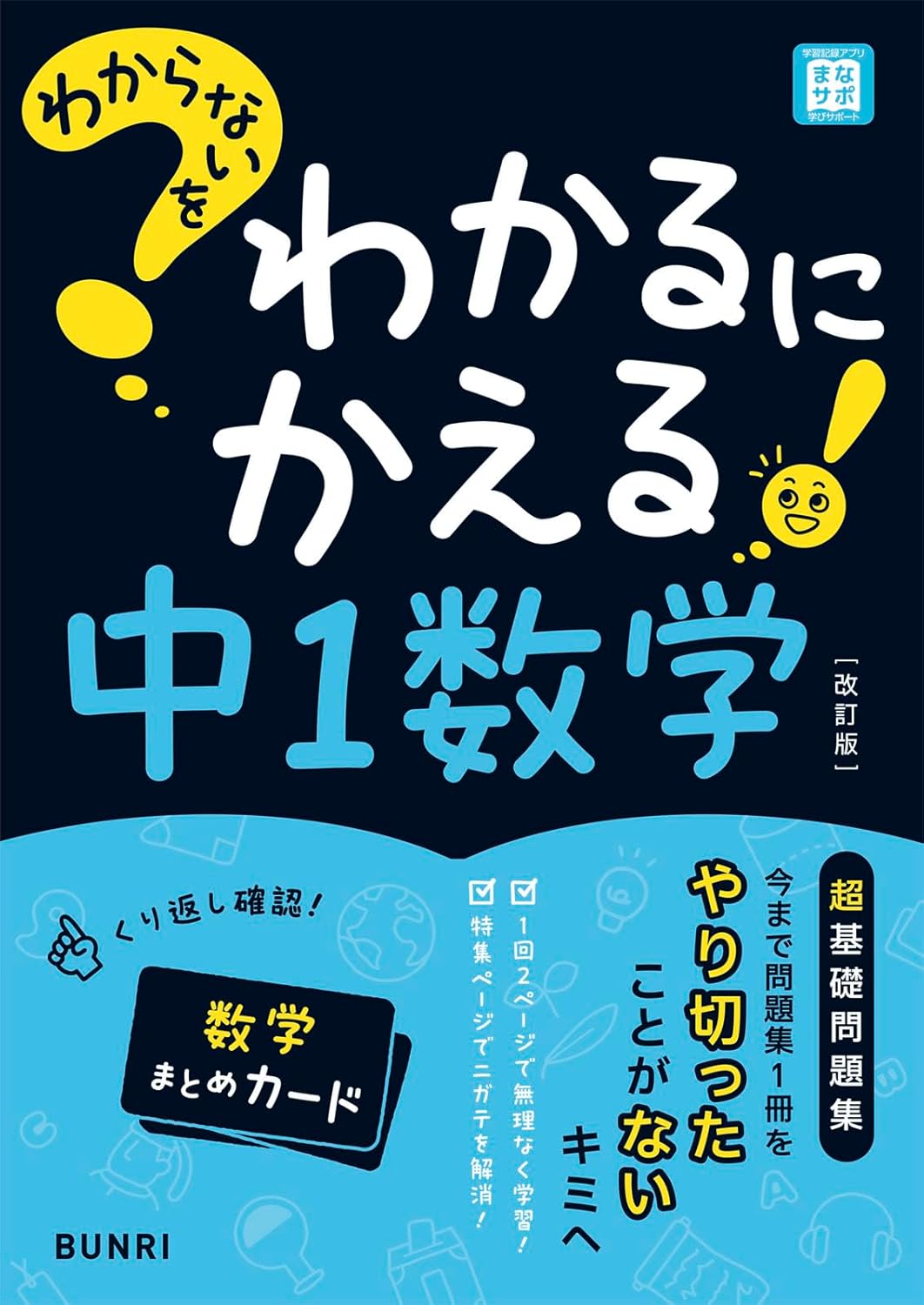

10 やる気がでる問題集なら「わからないをわかるにかえる」シリーズ

勉強のやる気をだしたい方にはこちらの「わからないをわかるにかえる」シリーズがおすすめです!

✓豊富なイラストでやる気がでる

✓大事なところが一目でわかるからやる気がでる

✓基礎がしっかりわかるようになるからやる気がでる

頑張っても報われない時期でも、勉強を続けるコツ

勉強を頑張っているのに結果が伴わないという時期は誰にでも訪れます。

そんな時期は勉強自体が嫌になってしまいがちですが、そこを乗り越えたらさらなる成長のチャンスです!

焦りは禁物! 心と体の健康をこころがける

思い通りの結果が出ないと、焦りが出てしまいますが、そんな時こそ焦りや無理は禁物です!

心と体の健康のために、意図的に休息をとりましょう。リフレッシュすることで、勉強の効率化にもなります。

規則正しい生活を心がける

無理して夜遅くまで勉強をして体調を崩してしまった、など本末転倒です。

十分な睡眠、食生活、適度な運動などを心がけて、規則正しい生活をとることで、勉強の効率化につながります。

▼こちらの記事もぜひ参考にしてみてください!

リフレッシュできる方法を持っておく

勉強の合間のリフレッシュは、脳と体を休めて集中力を維持するという面でとても大切です。

●甘い飲み物を飲む

●好きな音楽を聴く

●ストレッチをする

など、自分に合ったリフレッシュ方法を探してみましょう。

友達と一緒に勉強する

勉強に行き詰ったときは、友達と一緒に勉強をするというのも一つの手です。

物事はひとりでやるよりも、一緒に頑張る友達とやったほうがはかどることが多くあります。

勉強も同じで、ひとりで勉強するよりも友達と一緒に勉強することでやる気がでてくるかもしれません。

ただ、友達と一緒にいる時間は楽しいものなので、ついついおしゃべりが長引いてしまって勉強できなかった、ということがないように気をつけましょう。

やる気はさておき、勉強を習慣にしてしまう

やる気をずっと長持ちさせるというのはとても難しいものです。

やる気はさておき、勉強を習慣にしてしまいましょう!歯磨きや着替えなど、やる気をだしているわけではないけど気づいたらやっていますよね。

寝る前に英単語を5個覚える、朝起きたら数学の問題を3問解く、といった習慣さえついてしまえば、やる気のあるなしにかかわらず、自然と勉強へ取り組めるようになります。

まとめ

勉強のやる気をだすというのはなかなか難しいものですし、やる気がでない日というのは誰にでもあります。

もちろん無理は禁物です!そういう時の向き合い方さえ知っていれば、心に余裕のある状態で、勉強に取り組むことができます。

今回の記事で参考にできそうなところは、ぜひ参考にしてみてください!