中学になると英語は難しくなる? 中1英語でつまずかないために

2020年度から小学3年から6年まで外国語教育が必修化されました。

小学3・4年生は外国語活動として、5・6年では、「英語」が正式な教科になりました。

これまでは英語は中学校からでした。

小学校での英語、中学校での英語とはやはりちがうのでしょうか。

小学英語と中学英語のちがい

小学校で英語が教えられるようになって、当初、中学での英語の学習をそのまま前倒しされるのかと思いましたが、そうではありませんでした。

小学校では、これまで中学で勉強していた文法を中心に学んでいくのではなく、3・4年生からコミュニケーション活動を中心にスタートし、5・6年生から教科書を使った授業が行われていきます。5・6年生になって、英文を読んだり、書いたりを段階的にやっていきます。

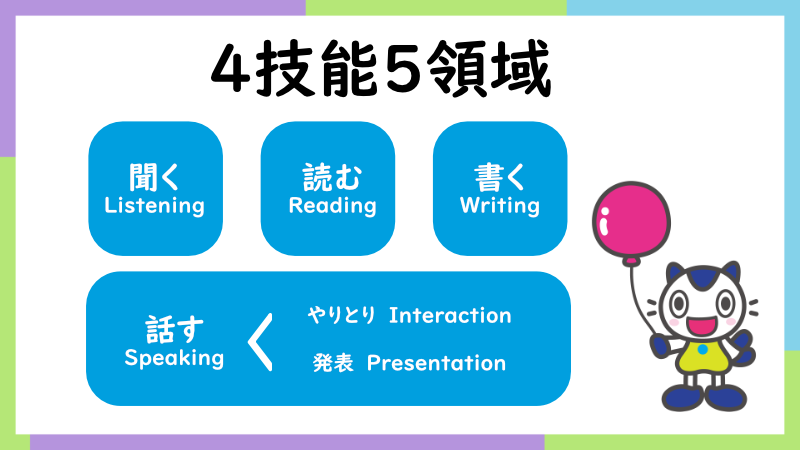

話す・聞く中心から読む・書くを含めた4技能に

小学3年・4年生では、「外国語活動」として、自分や身の回りのことを伝え合うことをします。英語4技能でいうところの、「話す」「聞く」を中心にやります。約週1回。

小学5・6年になると、教科となり、授業数も約週2回に増えます。そこでは4技能の「読む」「書く」も加わり、中学につながる授業になってきます。

中学英語は単語数が大幅アップ

英語といえば、単語ですよね。

小学校では約600~700語学ぶといわれていますが、中学校になると、1600~1800語を学ぶことになります。

新学習指導要領により、1000語程度だったものから、1600~1800語へと大幅に単語数が増えました。

これだけをみても、中学に入ったら英語が一気にむずかしくなる、苦手になってしまうのでは・・・と心配になってしまいます。

(また別の観点から、小学校で学ぶとされている約700語の単語は、中学校ではもう習った、既出とされます。

実際は、一部の小学校では、十分に単語を覚えさせる時間が取れない、といった問題も出ています。)

中学英語は文法の学習がある

小学英語では、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心でしたが、中学校での文法重視、読み書き重視の授業になっていきます。

そこには文法というものがあり、これまで「聞く」「話す」だったところから、「読む」「書く」が加わり、さらに「文法」が加わることになります。

中学の英語でつまずかないために

単語を覚える(意味がわかる、読める、書ける)

まずは、前述しました単語です。

学習する単語が多くなったので・・・、と言っていられません。覚えましょう。

(まず、土台となるのは、さきほども申しました小学校で学ぶ単語です。ここは基礎として、しっかり覚えて、中学校で学ぶ単語へ移りたいものです。)

覚えるというのは、まずは、単語の意味がわかる。そして、単語が読める。そして、単語を書ける。これらができて、覚えられたといえるでしょう。

覚え方はさまざま、いろんな方法があります。

単語をノートに書いてみる。単語を口に出して読んでみる。それらを繰り返し、単語の意味を隠して自分でテストしてみる、などなど。これらを繰り返し、単語を覚えていきましょう。

文法を理解して、使えるようになる

単語を覚えただけではもちろん完了!ではありません。単語と単語をつないでいく文法も理解していかないといけません。

文法をただ覚えるというより、意味や使い方を理解していけると、このあとの文章を読む、というところで有効になってきます。

長文読解の練習をする

これまで、単語を覚え、文法の知識をインプットできたら、次は英文読解の練習です。

長文読解の学習の仕方もいろいろありますが、長文を数多く読んでいくことも一つの方法です。その際、いきなり長い長文を読むのではなく、まずは50文字、次は100文字といったように徐々に量を増やしながら慣れていくと自信もつきながら進んでいけるので、よいでしょう。

英作文の練習をする

英作文も入試では出題されることが多いですので、練習が必要です。

これまで覚えた単語、理解した文法を使っていくことになります。ですので、単語、文法をしっかり身につけ、そのうえで、教科書などに出てくる基本の英文を覚えましょう。

覚えている単語や文法が多いと、表現できる英作文も増えます。

覚える単語や文法の数を増やしながらです。まずは自分が覚えている単語、文法を使い、作文してみることから始めてもいいでしょう。

リスニングやスピーキングの練習をする

リスニングやスピーキングは、これまでの単語や文法の学習の総合力が試されます。もちろん流れてくる英文を理解するには、流れてくる単語を知らないと聞き取れません。単語力を高めることはリスニングにはとても大切です。

そして、英文を耳に慣れさせることも重要です。リスニングは、リスニングだけを学習するのではなく、音読(スピーキング)も一緒に行ったほうが、力がつきやすいでしょう。リスニングした英文を、すぐ後に追ってスピーキングすることはリスニングにも効果がある勉強法の一つです。

予習・復習、定期テスト対策にぴったりの英語問題集

ここからは中学に入ってからの、予習、復習、そして、定期テスト対策に合う英語の参考書・問題集をご紹介したいと思います。

中学教科書ガイド 英語1年 【2025年度改訂】

教科書の内容をしっかり理解したい人に合うのが、「中学教科書ガイド 英語1年」です。

教科書の内容を網羅しているので、教科書の予習・復習に最適です。

また、教科書の問題について、考え方や解答がつけてあるので、教科書の内容がズバッとわかり、勉強が進みます。

同時に、教科書の重要事項や定期テストに出そうな事項が一目でわかるようにまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。

中学教科書ワーク 英語1年 【2025年度改訂】

教科書ワークは教科書準拠版という教科書と同じ目次で同じ単元配列で作られた問題集です。

教科書は教科書ごとに、単元の順番や用語の表記がことなることがありますが、教科書ワークではそんなことはありません。安心して、迷わず学習できます。

紙面はオールカラーで見やすくなっています。

定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」などの付属品のほかに、

リスニングの音声配信や、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、WEBアプリ「Newどこでもワーク」などの豊富なWEB特典があるのもポイントです。

定期テストの攻略本 英語1年 【2025年度改訂】

こちらも、教科書準拠の問題集です。書名通り、定期テスト対策にはピッタリの問題集です。

本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものが揃っています。

赤シートもついており、重要ポイントをシートで隠しながら、効率的に学習できます。

また、中学教科書ワークより、ページ数が少ないので、比較的無理なく取り組めるかもしれません。

教科書準拠の問題集を探すなら

レベル別のおすすめ英語問題集

ここでは英語のレベルに合わせたおすすめの問題集を紹介します。

わからないをわかるにかえる 中1英語 【2025年度改訂】

英語を基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。

イラストや図を多く使い、オールカラーでわかりやすさを重視して作られています。

文法の図解は、視覚的に理解できるため、英語に苦手意識がある方にも学びやすくなっています。

付録として、単語カードやリスニング音声も揃っています。

完全攻略 中1英語

こちらは、教科書だけでは物足りない方におすすめの一冊です。

教科書とはちがう題材で演習するので、定期テスト対策から高校入試委の基礎固めまでできます。

また、発音上達アプリもあり(「完全攻略 英文法」は除く)、リスニング・スピーキング対策もできます。

ハイクラス徹底問題集 中1英語

こちらは、難関校の受験を考えている方におすすめの問題集です。

中学1年から、過去の入試で出題されたレベルの問題に触れることができます。

定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベル高めの「実力完成」、そして難関校レベルの「難関攻略」の三段階で確実に実力アップさせる構成になっています。

解説はくわしく、難問にも対応できるよう、工夫されています。

まとめ

英語は、小学校からなじんでいたにもかかわらず、中学校に入って、1年生でつまずく人も多くいます。

学習する単語の数が大きく増えたり、文法が入ってきたりで、覚えないといけないことが一気に増えます。

また、書くことも加わってくるので、苦手と感じてしまう要素になるかもしれません。

ただ、単語を覚え、文法を理解し、これまで述べてきたように、、順番に学習していけば、理解も深まりますし、目的に合った問題集を選んでいけば、目標に効率的に近づけるでしょう。

文理の問題集も学力アップの一助となれれば幸いです。