なるほど!Bunri‐LOG

対象

2026小学教科書ワークセット購入キャンペーン実施中!

小学教科書ワークセットをご購入のお客様限定! 抽選で315名様に豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。 みなさまからのご応募をお待ちしています。 対象商品 小学教科書ワークセット ※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。 小ワークセットについてはこちらをチェック! プレゼント いずれかを選んでご応募ください MiNiPiC キッズカメラ 抽選で15名様 ドリテック学習タイマー 抽選で50名様 卓上クリーナー もぐもぐズーねこ 抽選で50名様 図書カードネットギフト500円分 抽選で200名様 応募方法 STEP1 対象のセットを購入 STEP2 セット内の応募用二次元コードを読み込み、文理のLINE公式アカウントを友だち追加 このコードを読み込むことにより、応募フォームへ進めるようになります。 すでに友だち追加いただいている場合も、二次元コードを読み込んでください。 STEP3 二次元コードを読み込むとLINEのトーク画面に送られてくる応募フォームに、必要事項を入力して応募! 応募規約もご確認の上、ご応募ください。 一度二次元コードを読み込んだあとは、リッチメニューのキャンペーン一覧からも応募が可能になります。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせはこちらのフォームよりお送りください。当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。

2026年度の「小学教科書ワーク4科目セット」の販売を開始しました

毎年恒例! 『教科書ワーク』を4冊まとめ買いできるお得なセット、「小学教科書ワーク4科目セット」が今年も登場! 全国の書店にて、順次販売を開始しております。 オンラインでの販売もございます。 2026年度のスペシャル特典は「まちがいさがしパズル」です。 「小学教科書ワーク 4科目セット」の詳細は、以下特設ページをご覧ください。 ※一部の書店様では、取り扱いがない場合・展開時期が異なる場合もございます。 在庫が無い場合は、書店様にて取り寄せすることもできます。

3学期こそ「総復習」が大切!

3学期は、1年の中でも少し特別な学期です。授業日数は短いのに、学年のまとめ・次の学年への準備が一気に進みます。 「もうすぐ進級だけど、このままで大丈夫かな?」「苦手なところ、実はそのままになっているかも…」 そんな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。だからこそ、3学期は“新しいこと”よりも“総復習”が重要なのです。 もくじ なぜ3学期に総復習が必要なの? 総復習は、文理のドリル・問題集で! 3学期は「できなかった」を「できる」にするための時間 なぜ3学期に総復習が必要なの? つまずきは、後になるほど大きくなる 国語や算数・数学、英語などは特に、「前に習った内容を理解している前提」で次の学習が進みます。 そのため、わからないまま放っておくと、たとえば ・分数があいまいなまま → 割合がわからない・英単語が定着していない → 単語の意味がわからず長文が読めない などのように、進級した時に困ってしまいます。 3学期は、こうした小さなつまずきを見直す最後のチャンスです。 次の学年は「前学年の復習」から始まらない 新学年になると、授業はどんどん新しい内容へ進みます。 だからこそ、今の学年の内容は、今のうちに整理しておくことが大切です。 テスト・入試・内申にも直結する 中学生にとって、3学期は、学年末テストや内申点にも関わる大切な時期です。「なんとなくわかる」ではなく、説明できる・解けるレベルまで理解しているかが問われます。 総復習は、文理のドリル・問題集で! 「3学期に総復習することが重要なのはわかったけれど、 何から手をつけていいかわからない…」という人もいると思います。 1年間で習う範囲は広いので、すべてをもう一度やり直すというのはとても大変ですし、現実的ではありません。 そんな時には、全教科の学習内容の重要ポイントが1冊に詰まったドリルや問題集がおすすめです。 小学生には「全科まとめて」がおすすめ 小学生の総復習にぴったりなのが、「全科まとめて 」です。 1冊に全教科・全範囲を収録 1・2年生は国語・算数・生活、3~6年生は国語・算数・理科・社会・英語を収録しています。 1回1枚切り取り式 ドリルが分厚いとやる気を維持するのが大変ですが、1枚ずつなら無理なく頑張れます。 裏面でもう1回チャレンジ 表面と裏面に同じ問題が掲載されています。 時間をおいて再チャレンジすることで、苦手の発見や克服ができます。 スマホでさっと解答確認! 丸つけらくらく 小学校低学年の場合、保護者が丸つけをしてあげる必要があるかもしれません。 誌面の二次元コードを読み取ると、スマートフォンでさっと「答えとてびき」を確認して、丸つけができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学生には「わからないをわかるにかえる5科」 中学生の総復習には、「わからないをわかるにかえる5科」 がおすすめです。 1冊での1年間の5教科の勉強をやり切れる 各教科の基礎的で重要なポイントだけに絞って掲載しています。5教科が1冊にまとまっているので、1年間で学ぶ内容を確実にやり切ることができます。 1回2ページで無理なく進む! だから1冊やり切れる! 左ページで要点を確認し、右ページの練習問題で内容を確認します。この2ページで1単元が終わるため、無理なく最後まで取り組みやすいです。 わかりやすい説明と豊富なイラストですいすい解ける! 重要事項や解き方のポイントひとつひとつについて、むずかしい言葉を使わずに、親しみやすいイラストとともにわかりやすく解説しています。重要語句はすべてふりがなつき・問題のヒントも豊富で、つまずかない工夫が満載です。 楽しい特集ページあり! 教科ごとに、パズルやクイズなどの楽しい特集ページもあります。 学習計画を自動作成!スケジュール作成アプリ付き 「とりくむ本」「期間」「がんばる度」「範囲」を入力するだけで、学習計画を自動作成してくれるスケジュールアプリが付属しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 3学期は「できなかった」を「できる」にするための時間 3学期は、短いからこそ使い方が重要です。 ・苦手を放置しない ・今の学年の内容を整理する ・自信を持って次の学年へ進む そのための総復習として、「全科まとめて」「わからないをわかるにかえる5科」を活用してみてください。 3学期の取り組みが、次の1年のスタートを大きく変えます。 【今回の執筆者】しーば【プロフィール】学生時代、好きだった教科は国語と社会です。古典の漫画とか、歴史のドラマとかで勉強(?)していました。全体の流れがわかるのでおすすめです! 好きな動物は、柴犬。柴犬カフェで癒されたい。

1月9日は「とんちの日」! 一休さんに学ぶ「視点切り替え術」(新学期の生活にも役立つ!)

もくじ 【とんちクイズ】一休さんからの「めでたい」挑戦状 「とんち」は、世界を広げる魔法の知恵 【とんちクイズの答え】一休さんが伝えたかったこと 新しい目標を胸に、今日を軽やかに過ごそう 【とんちクイズ】一休さんからの「めでたい」挑戦状 1月9日は 語呂合わせで「いっ(1)きゅう(9)」の日にちなんだ「とんちの日」(クイズの日)とされています。 まずは、とんちの名手として知られる一休さんにまつわる、新年にふさわしいこのクイズに挑戦してみてください。 【問題】 お正月、街中が「おめでとう!」と賑わう中、一休さんはなんと「本物の骸骨(がいこつ)」を棒の先に刺して、 「ご用心、ご用心」と叫びながら歩き回りました。 さて、一休さんは一体なぜ、おめでたい日にそんなショッキングなことをしたのでしょうか? A. 街の人を驚かせて、お年玉(お布施)をたくさんもらうため B. 「死んだ先祖も一緒にお正月を祝っている」という供養の気持ちを示すため C. 正月の浮かれ気分に喝を入れ、一日一日の大切さを伝えるため D. 当時流行していた病を追い払うための、厄除けの儀式だったため E. 誰も見たことがない新しい「お正月飾り」を考案したため (正解は記事の後半で!) 「とんち」は、世界を広げる魔法の知恵 「とんち」と聞くと、単なるなぞなぞを思い浮かべるかもしれません。 でもその本質は、「当たり前だと思っている思い込みを、パッと外すこと」にあります。 「パラダイムシフト」で世界を変える 専門的な言葉では、これを「パラダイムシフト」と呼びます。 パラダイムシフトとは、それまで当然だと思われていた考え方や価値観が、ガラリと劇的に変わることを指します。 一休さんは、まさにこの「視点の切り替え」の天才だったのです。 一休さんの鮮やかな「とんち」エピソード 一休さんの有名なエピソードには、行き詰まった状況を打破する「自由な発想」が詰まっています。 【エピソード1:屏風(びょうぶ)の虎退治】 将軍様から、 「屏風に描かれた虎が夜な夜な暴れて困るから、捕まえてくれ」 という無理難題をふっかけられた一休さん。 普通なら「絵なんだから無理ですよ」と諦めるところです。 しかし一休さんはしばらく考えた後、「承知しました!」と答えて縄を構え、力強くこう言いました。 「私が捕まえるので、まずは虎を屏風の中から追い出してください!」 「虎は実体があるものだ」という相手の前提を逆手に取ることで、不可能なはずの状況をひっくり返してしまったのです。 【エピソード2:毒の水あめ】 和尚さんが「これは子供が食べると毒だ」と嘘をついて独り占めしていた水あめを、一休さんはこっそり全部食べてしまいました。 普通なら怒られる絶体絶命のピンチですが、一休さんはわざと和尚さんの大切な茶器を割り、泣きながらこう言いました。 「大切な茶器を割ってしまったので、死んでお詫びしようと毒(水あめ)を飲みました。でもまだ死ねません!」 怒られるという状況を、「お詫びのために命をかける」という全く別の文脈に書き換えてしまった鮮やかな切り返しです。 【とんちクイズの答え】一休さんが伝えたかったこと さて、冒頭の五択クイズ。 正解は…… C. 正月の浮かれ気分に喝を入れ、一日一日の大切さを伝えるため でした。 おめでたいお正月の真っ只中、骸骨を掲げて歩く一休さんに人々は驚き、「縁起でもない!」と怒りました。 しかし、一休さんは涼しい顔でこう歌を詠んだのです。 「正月は 冥土(めいど)の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」 「今」を大切にするためのメッセージ これは、 「お正月が来たということは、めでたいけれど、それは同時に人生のゴール(冥土)に一歩近づいたということでもある。 だから浮かれてばかりいないで、今日という日を大切に用心して生きなさい」 という教えでした。 一見怖い行動の裏には、 「限られた時間を大切にしてほしい」 という一休さんの深い優しさが込められていたのですね。 文理の高校入試教材はこちら! 新しい目標を胸に、今日を軽やかに過ごそう お正月が過ぎ、今日からまた慌ただしい新学期の日常が始まります。 皆さんはもう、今年の目標は立てましたか? 目標を「一日の積み重ね」に落とし込む 大きな目標を達成させるのは、「今日」という一日の積み重ねです。 一休さんの教えのように、時間は無限ではありません。 「いつかやろう」と思っていることを達成するために、 「明日」ではなく、「今日」の予定の中に組み込んでみましょう。 柔軟な心で新しい1年を歩もう 何気なく過ぎていく1日も、私たちにとっては二度と戻らない大切な時間です。 行き詰まったときは、一休さんのように「視点を切り替える」ことを思い出してみてください。 思い込みを少し手放すだけで、きっと毎日はもっと軽やかに、面白くなっていくはずです。 新しい1年、皆さんが柔軟な心で目標に向かい、毎日を大切に歩んでいけるよう応援しています! ◆ 文理のおすすめ高校入試教材 ◆ 「完全攻略高校入試」シリーズ「わからないをわかるにかえる高校入試」シリーズ「コーチと入試対策」シリーズ 執筆者紹介 【今回の執筆者】 スー 【プロフィール】 学生時代サッカー、テニス部に所属していました。 スポーツ全般大好きです! 横浜F・マリノスサポーター 最近ボドゲにはまっていて、ボドゲカフェによく行きます!

【保存版】都道府県クイズ30問&楽しく覚える方法 ~小・中学生から大人まで~

もくじ 都道府県クイズに挑戦しよう! 日本の都道府県について知ろう! 挑戦しよう! 都道府県クイズ30問 「楽しく覚える!」 都道府県の覚え方3つの方法」 都道府県に関するよくある質問 まとめ ほかにもある! 都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材 都道府県クイズに挑戦しよう! 社会科の学習で、「都道府県をなかなか覚えられない、覚え方がわからない」というお悩みをよく耳にします。 そんな方におすすめなのが「都道府県クイズ」です! 都道府県を覚えることは、社会科の大切な基礎です。 ニュース、交通、産業、文化、歴史、自然などの学習で、“場所を知っているかどうか” が理解の深さにつながる場面はとても多いです。 「今日食べたキャベツは群馬県で作られている」 「織田信長の出身地は今の愛知県」 こうしたことが自然に結びつくようになると、社会の学びがぐっと広がります。 しかし、都道府県の位置や名前を正しく覚えることはとても大変なことです。 教科書や地図帳を見ているだけではなかなか覚えることができません。 そこで今回は、ゲーム感覚で取り組める「都道府県クイズ」をご紹介します! 親子や友達同士でも取り組める内容となっているので、お互いにクイズを出し合って楽しんでみましょう。 日本の都道府県について知ろう! 「都道府県クイズ」を始める前に、まずは都道府県についての基礎知識を確認しましょう。 上の画像は、日本の都道府県名が書かれた地図になります。 全部で47ある都道府県を、 1都(東京都)、1道(北海道)、2府(京都府、大阪府)、それ以外の43県 に分けることができます。 また、小中学校の学習では、都道府県を7つ(場合によっては8つ)の地方に分けます。 上の地図でも地方ごとに色が分けられています。 北海道地方 →北海道 (1道) 東北地方 →青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 (6県) 関東地方 →茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 (1都6県) 中部地方 →新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知 (9県) 近畿地方 →三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 (2府5県) 中国・四国地方 →鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 (9県) ※8地方区分の場合は、中国地方(前の5県)と四国地方(後ろの4県)に分ける。 九州・沖縄地方 →福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 (8県) また、各都道府県には都道府県庁所在地があり、政治や経済の中心地となっています。 特に注意するべきなのは、都道府県名と市(区)名が異なる場合です。 以下の18の都道府県が該当するので、しっかり確認しておきましょう。 北海道 — 札幌市、岩手県 — 盛岡市、宮城県 — 仙台市 茨城県 — 水戸市、栃木県 — 宇都宮市、群馬県 — 前橋市 埼玉県 — さいたま市、神奈川県 — 横浜市、石川県 — 金沢市 山梨県 — 甲府市、愛知県 — 名古屋市、三重県 — 津市 滋賀県 — 大津市、兵庫県 — 神戸市、島根県 — 松江市 香川県 — 高松市、愛媛県 — 松山市、沖縄県 — 那覇市 ※東京都は都庁が新宿区に所在。 挑戦しよう! 都道府県クイズ30問 それでは、都道府県クイズに挑戦してみましょう! 初級・中級・上級の3つのレベルで10問ずつクイズを出題しています。 自分に合いそうなレベルの問題だけを選んでも、全部の問題に取り組んでみてもOKです。 〈問題編〉レベル別 全30問 ●初級編:小学生レベルの簡単な問題 10問 ●中級編:中学生レベルの基本問題 10問 ●上級編:都道府県マスターに挑戦! ハイレベル問題! 10問 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 〈解答編〉答え合わせ! 全30問の正解はこちら 〈初級編〉小学生レベルの簡単な問題 10問 ●中級編:中学生レベルの基本問題 10問 ●上級編:都道府県マスターに挑戦! ハイレベル問題! 10問 <結果はどうだったかな?> ※( )内は1つのレベル(10問)のみの問題に取り組んだ場合。 「楽しく覚える!」 都道府県の覚え方3つの方法 方法1:地図は形で覚える 都道府県は「形のイメージ」を作ると、記憶に強く残ります。 例えば、テストなどで白地図のような形式の問題が出てきても、形の記憶は消えにくいのでとても効果的です! 下に書いたのは都道府県を形で覚える例ですが、自分ならこんな形に見えるというものを考えて、オリジナルの覚え方を作ってみましょう。 〈山形県の形のイメージ例〉 (例) 北海道→ 右側が斧に見える。 山形県→ 男の人の横顔みたい。 群馬県→ 鳥のツルが飛ぶ姿に見える。 千葉県→ マスコットキャラクターのチーバくんを横から見た姿が県の形を表している。 神奈川県→子犬が横を向いている姿に似ている。 静岡県→ 金魚の形に見える。 愛知県→ 横を向いたサルに見える。 方法2:白地図に書き込んで覚える 白地図に書き込みながら覚える方法は、都道府県の位置関係を確認しながら学習することができるのでおすすめです! ただし、いきなり47都道府県を全部書き込むのは大変です。まずは地方区分で分けながら覚えてみましょう。 たとえば、1つの地方だけを書き込む → 覚えたら次の地方へという流れで進めると覚えやすいです。 また、色分けをしながら書き込むと視覚的に記憶が定着しやすいです。 書き込む際には、各都道府県がどういう特徴を持っているのかにも気をつけてみましょう。 以下のように都道府県の形や周りにある山・海などに注目するのも1つの方法です。 新潟県 →「縦に細長い」「佐渡島がある」 三重県 →「伊勢湾に沿う形」 山梨県 →「周りに海がなくて富士山が南側にある」 宮崎県 →「九州地方の東側にあり、細長い」 方法3:カードや問題集などを使って覚える 教材にも都道府県を覚えるのにうってつけのものがあります。 ここからは、文理のおすすめ問題集を紹介しましょう。 「中学教科書ワーク 社会地理」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書会社別に発行しています。 お使いの教科書にあったものを選びましょう。 ワークには、「ポケットスタディ」という学習カードが付いています。 47都道府県の情報がこのカードにまとめられています。 カードの表面の3つのヒントを見ながらどの都道府県のことを言っているのかを考え、裏面を見て答え合わせができます。 また、裏面から先に見て、その都道府県の特徴などを答えるという暗記カードのような使い方もできます。 どちらからも使えるので、繰り返し確認して47都道府県を頭にしっかり覚えこむのにぴったりです! また、カードは穴をあけられるので、リングでとめて持ち歩き、ちょっとした移動時間や学校の休憩時間に覚えることができます。 学習アプリ「どこでもワーク」を使えば、スマートフォンなどでもカードを見ることができるので、もっと便利に使うことが可能です! 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会3・4年」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学生で「都道府県」についての高度な知識を増やしたい人におすすめです! 日本の都道府県についての問題が充実しています。昔の国名など少し踏み込んだ内容も入っています。 以上、3つの覚え方をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。 自分に合うやり方を1つ選んでもよいですが、様々な覚え方を組み合わせながらやると、さらに効果が期待できそうです。 都道府県に関するよくある質問 最後に、都道府県に関してよくある質問をまとめてみました。 都道府県を覚えていくうえで、誰もが抱くような疑問にいくつか回答しています。 Q1:都道府県は何年生で習うの? 最初は小学校4年生で主に習います。 ただし、都道府県名や日本全体については詳しく扱わない場合が多く、自分が住んでいる都道府県についての学習が中心となります。 その後、中学生の地理でもう一度学習しますが、都道府県名は覚えている前提で、都道府県の位置、県庁所在地、産業や特色(名産、気候、人口など)など詳しい内容が入ってきます。 Q2:県庁所在地が県名と違うのはなぜ? 昔から栄えていた城下町や港町が、県の行政の中心になったケースが多いです。 県の名前は地域全体を指す名前ですが、県庁所在地は「政治の中心」として決まります。 したがって、 県名は「地域全体の名前」 県庁所在地は「政治の中心地」 となり、一致しない場合があると言えます。 また、明治時代にいくつかの藩を統合して県にしたことで、一部の地域で名前が食い違っていることも要因といえます。 Q3:都道府県の覚え方で一番効果的なのは? 書いて覚える派は白地図、耳で覚える派は歌や語呂合わせなど、自分に合った方法を見つけて取り組んでみましょう。 また、複数の覚え方を組み合わせる「複合暗記法」もおすすめです。形・白地図・特徴などのセットで覚えてみてはいかがでしょうか。 Q4:覚える順番は北から? 地方別? ランダムでもいいの? 北から順や地方別に覚えると効率良く覚えられます。 ランダムは復習用として使うと定着が強まるので、おすすめです。 Q5:隣接している都道府県を覚えるコツは? 中心にある都道府県などを基準にして、周りを覚えていくとよいです。 また、地方ごとにセットで覚えると覚えやすくなります。 Q6:1日で覚えられる? 都道府県を全く覚えていない状態から1日で覚えきるのはとても難しいです。 地方ごとに分け、1日30分×数日など地道に覚えるのが現実的です。 Q7:白地図はどこで手に入る? 白地図が無料でダウンロードできるサイトはいくつもあります。 より正確な日本地図になっているものがよければ、国土地理院の「地理院地図」のものがおすすめです。 https://maps.gsi.go.jp/help/intro/school/blankmap.html 県境のあり、なしや地方別などバリエーション豊富な地図は「Kawaii map(日本地図フリー素材)」にあります。 https://mapkawaii.com/index/ また、文理の「小学教科書ワーク社会(3~6年)」や「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会(3・4年)」には白地図の冊子・ページが付いているので、プリントアウトする手間もかからずに白地図を使うことができますよ! まとめ 本記事では、親子でも楽しめる都道府県クイズを中心に、都道府県の覚え方を紹介してきました。 都道府県を覚えることは、地理の知識を広げるだけでなく、日本の文化や地域の個性への理解を深める大切な一歩です。 また、クイズを通して一緒に学ぶ時間は、親子や友達とのコミュニケーションを豊かにし、学びへの好奇心を育ててくれます。 無理のないペースで続けることが力になりますので、楽しみながら少しずつ挑戦を重ね、学習を日々の習慣として育てていきましょう。 ほかにもある! 都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材 記事中で 「中学教科書ワーク 社会地理」 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会3・4年」 を紹介しました。 それ以外にも、都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材があります。 ●小学生向け 「できる!!がふえる⤴ドリル」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・短い時間の反復学習で、無理なくレベルアップできます。・使いやすい1回分2ページ構成。1枚ずつはぎとって使えます。 ●中学生向け 「わからないをわかるにかえる 中学地理」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・今まで1冊の問題集をやり切ったことのない人にもおすすめ。 ・ニガテなところがどんどんわかる、基礎から学べる問題集。

サンタクロースはもうやってきた?! 12月6日は「シンタクラース祭」

12月といえば、子どもたちが心待ちにする「サンタクロース」の季節。でも実は、サンタクロースは、クリスマスより前にもう“やってきている”国があるのをご存じでしょうか? 今日のブログでは、オランダの伝統行事「シンタクラース祭」についてご紹介します。 シンタクラースってだれ? シンタクラース(Sinterklaas)は、オランダやベルギーなどで親しまれている聖人の名前です。毎年12月5日の夜(または6日)に、子どもたちへプレゼントを届けてくれる存在として知られています。 白いひげに赤い衣装、長い杖――その姿、どこかで見覚えがありますよね。 そう、シンタクラースこそ、サンタクロースのモデルの一人なのです。 シンタクラースのモデルは「聖ニコラウス」 シンタクラースの元になった人物は、聖ニコラウス(Saint Nicholas)。聖ニコラウスは、4世紀ごろに活躍した、現在のトルコ南部(ミラ)の司教だった人物です。貧しい人や子どもを助けたことで知られています。 特に有名なのが、貧しい3人の娘が住む家の暖炉に、こっそりと金貨を投げ入れて、幸せな結婚をさせたという逸話です。この見返りを求めずに与えるやさしさが、今の「プレゼントを配るサンタクロース」の原点になりました。 12月6日は彼の命日であり、キリスト教では「聖ニコラウスの日」として祝われています。 シンタクラース祭はどんなお祭り? オランダでは、11月中旬になると、シンタクラースが船でやってくる入港イベントが行われます。シンタクラースは、白い祭服に赤いケープをまとい、赤い帽子をかぶっています。 そして、アメリゴという白馬に乗り(トナカイではないのですね)、ズワルト・ピートと呼ばれる従者を連れています。到着の日からシンタクラースは各地を回り、子どもたちにお菓子を配ってまわります。 クライマックスは12月5日の深夜。子どもたちは寝る前に、わら、ニンジンなどが入った靴と、水の入ったコップを暖炉のそばに置いておきます。これは、白馬アメリゴに一休みしてもらうためです。 そして、シンタクラースの歌を歌います。 翌朝、子どもたちが目覚めると、靴の中にはシンタクラースからのプレゼントが入っているのです。 オランダだけでなく、ベルギーやルクセンブルクなどでも、地域によって多少の違いはありますが、「シンタクラース」を祝う文化があります。こうした「シンタクラース」(Sinterklaas)の文化が、現在の「サンタクロース」(Santa Claus)の原型になっています。 ちなみに、オランダやベルギーなどでは、「シンタクラース祭」に加えて「クリスマス」もお祝いするそうです。2回もプレゼントがもらえるなんて、うらやましいですね。 文理LINE公式アカウントでクリスマスキャンペーン実施中! 現在、文理LINE公式アカウントにて、「2025クリスマスキャンペーン」を開催中です。 7問の3択クイズに答えてサンタさんのお手伝いをしてくれた方の中から、抽選で5名様に、500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募締切は2025年12月24日 23:59 です。 この機会に、ぜひ「文理LINE公式アカウント」を友だち追加してご応募ください。

勉強の合間に食べたいおすすめお菓子 5選

みなさん、長時間の勉強、おつかれさまです! 問題を解いたり、暗記をしたりしていると、だんだん頭がぼーっとしてきますよね。 そんなときに欲しくなるのが、ちょっとした「お菓子」です。 お菓子っておいしいですよね! そこで今回は「勉強の合間にお菓子を食べたくなる」、そんな時におすすめのお菓子とちょっとした食べ方の工夫を紹介します。 実は、勉強の合間に食べるお菓子には、集中力を回復させたり、気分転換になったりする大切な役割があります。 今回は、小学校高学年から中学生におすすめしたい「勉強の合間に食べたいお菓子 5選」をご紹介します! 1 チョコレート まずは定番のチョコレート。 チョコレートに含まれる「ブドウ糖」は、脳の大事なエネルギー源です。 疲れた頭にすばやく栄養が行きわたり、集中力アップが期待できます。 特におすすめなのは、食べすぎを防ぎやすい個包装タイプのチョコレート。 一口サイズなら、勉強の邪魔にならずにパクッと食べられますね。 甘いものが好きな人には、ぴったりのおやつです。 2 ガム 眠気を吹き飛ばしたいときは、ガムがおすすめです。 ガムをかむことで脳が刺激され、集中しやすくなると言われています。 特にミント味やフルーツ味など、すっきりした味のガムは、気分転換にもなります。 プロスポーツ選手も試合中にガムを噛んでいることがありますね。 長時間同じ姿勢で勉強していると、どうしても集中力が切れがちになります。 そんなとき、ガムをかむことでリズムが生まれ、やる気も回復しやすくなりますよ。 3 クッキー・ビスケット ちょっと小腹がすいたときには、クッキーやビスケットがぴったり。 サクサクとした食感で気分転換になり、甘さで疲れもやわらぎます。 牛乳やお茶と一緒に食べると、さらにリラックスできますね。 ただし、食べすぎると眠くなってしまうこともあるので、2~3枚くらいを目安にするのがおすすめです。 4 ナッツ・小魚 甘いお菓子だけでなく、体にもやさしいおやつ、ナッツや小魚も取り入れたいところ。 アーモンドやくるみなどのナッツ類、小魚アーモンドは、カルシウムやミネラルが豊富で、成長期の体にもぴったりです。 よくかんで食べることで、脳への刺激にもなり、眠気対策にも効果的。 甘いお菓子が続いたときの、リフレッシュにもおすすめです。 5 グミ 最近人気なのがグミです。 ほどよい硬さでかみごたえがあり、味のバリエーションも豊富なので、気分に合わせて選べます。 かむことで眠気が覚めやすく、勉強のスイッチを入れなおすのにぴったりです。 最近は特にかみごたえを強くしたグミも売っていますね。 またフルーツ味のグミなら、気分も明るくなって、次の問題にも前向きに取り組めそうです。 個人的にはブドウ味のグミが好きです! みなさんはどうですか。 まとめ いかがでしたでしょうか。 勉強の合間に食べるお菓子は、ただの「お楽しみ」ではなく、集中力を回復させたり、気分転換になったりする大切なサポーターです。 ポイントは、 食べすぎないこと だらだら食べ続けないこと 勉強の区切りで食べること この3つを意識することです。 お気に入りのおやつを上手に取り入れて、毎日の勉強を少しでも楽しく、そして効率よく進めていきましょう! 【今回の執筆者】厚別太郎【プロフィール】北海道在住で、北海道グルメのレポートが趣味です。音楽が好きで、時々札幌周辺のライブハウスに出現します。 最近はオンライン対戦の野球ゲームにもハマっています(*^〇^*)

2025クリスマスキャンペーン実施中!

2025クリスマスキャンペーン もうすぐクリスマス! サンタさんは大忙し。ひとりで、世界中の子どもにプレゼントを届けるのはとっても大変です。そんなサンタさんのお仕事を、文理LINE公式アカウントで出題する7問の3択クイズに答えて手助けしてあげましょう。 最後まで問題を解いてくれた方の中から、抽選で5名様に500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募資格 利用規約に同意していただいた日本国内に在住の方ならどなたでも応募可能です。 応募方法 STEP1:文理のLINE公式アカウントを友だち追加 STEP2:クイズに回答 STEP3:すべてのクイズに回答すると進める応募フォームに必要事項を記入し、応募 ※応募は、おひとり様1回までとなります。 ▲メニューから「2025クリスマスキャンペーン」をタップ プレゼント内容 抽選で5名様に、図書カードネットギフト500円分をプレゼント 当選について ・応募期間終了後、抽選によって当選者を決定いたします。 ・当選発表は、2025年12月下旬、景品の発送をもってかえさせていただきます。 ※景品の発送は日本国内に限らせていただきます。 ※LINEのアカウントの削除または変更等の理由により、プレゼントのお届けができない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせは、こちらのフォームまでお願いいたします。 当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。

時計の仕組みとその歴史

あなたのお家には、どんな時計がありますか? めざまし時計、腕時計、壁掛け時計…。振り子時計や砂時計があるお家もあるかもしれません。 時計には、デジタル時計もあればアナログ時計もあります。また、電波を受信して正確な時刻に自動で合わせる電波時計もあります。 今日のブログは、そんな「時計」にまつわるお話です。 もくじ 時計の歴史 時計を発展させてきた人類の深い知恵 時計と時刻を学ぶ問題集 時計の歴史 大昔からある時計 日時計 人類最古の時計は、今から約7000年前にエジプトで発明されたとされる日時計です。地面に棒を立て、太陽と影の位置で時刻を読み取っていました。 (画像はイメージです) 水時計 日時計は太陽が出ていないと使えません。そこで登場したのが水時計です。容器の底に開いた小さな穴から、一定の速さで水が減っていき、その残量の高さで時刻を読みました。 砂時計 水時計には、気温で水が凍ったり蒸発したり、動かすと水がこぼれてしまったりという欠点がありました。そこで、水の代わりに「砂」を使う砂時計が発明されました。 (画像はイメージです) 燃焼時計 一定の速さで燃える性質を利用した燃焼時計もあります。油を入れたランプに目盛りをつけ、燃えて減っていく油の量で時刻を知る「ランプ時計」などがその例です。 近代に登場した時計 機械式時計のはじまり 最初の機械式時計は1300年頃に登場したといわれています。おもりが落ちる力を利用して歯車を動かし、鐘を鳴らして時刻を知らせました。 振り子時計 1656年、オランダの科学者クリスチャン・ホイヘンスが発明したのが振り子時計です。ホイヘンスは、ガリレオ・ガリレイが発見した振り子の法則を応用しました。 振り子の原理とは、「振り子は、紐の長さが同じであれば、重さや振れ幅に関係なく、1往復にかかる時間は変わらない」というものです。 (画像はイメージです) 持ち運べる機械式時計 懐中時計や腕時計などの携帯型時計は、ゼンマイとテンプという発明によって可能になりました。 ゼンマイ:巻かれるとゆっくりほどける。その力で時計を動かす。 テンプ:一定のリズムで振動し、歯車が進むタイミングを制御する重要パーツ。 ゼンマイの力だけでは歯車が一気に回ってしまうため、テンプがその動きを細かく調整し、1秒ずつ進むようにしたのです。 現代に登場した時計 水晶時計(クオーツ時計) 機械式時計はゼンマイを巻く必要があり、一日に数秒はずれてしまいます。そこで、電池と水晶(クオーツ)を使う、より正確な水晶時計が発明されました。 水晶は電気を通すと正確な振動をするため、その数を数えて時刻を測ります。 原子時計 原子は一定の速さで振動する性質があります。その非常に安定した振動を利用したのが原子時計です。誤差は「数千万年に1秒」といわれるほど正確です。 電波時計 電波時計は、国の標準時を送信する施設(日本では福島局と九州局の標準電波)からの電波を受信し、原子時計に基づく正確な時刻に自動で合わせる時計です。 時計を発展させてきた人類の深い知恵 ここまで見てきたように、さまざまな発見や発明が時計に活かされています。この中には、小中学校の理科で学ぶ内容もあります。 日時計の仕組み(小学校3年生) 小3の理科では、太陽の動きと影の向き・長さを観察します。これは昔の人が時間を知るために行っていたことと同じです。 (図の出典:『小学教科書ワーク 理科3年 東京書籍版』p.49) 振り子の仕組み(小学校5年生) 紐の長さ・重さ・振れ幅を変えて、振り子の周期を調べる学習をします。振り子時計は、この原理そのものを応用したものです。 (図の出典:『小学教科書ワーク 理科5年 啓林館版』p.66) 時計と時刻を学ぶ問題集 時計の読み方を学ぶ 時計の読み方は、小学校低学年の算数で学びます。時計が読めることは、社会生活に欠かせないスキルです。お子さまがしっかり読めるようになるまで、繰り返し練習しましょう。 教科書ドリル 1年:とけい/2年:時こくと時間/3年:時こくと時間 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼がふえる↑ドリル 2年 時こく時間・たんい/3年 時こく時間・たんい ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おかしなドリル 1年:とけい/2年:時こくと時間 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 時計に使われている原理を知る 時計には、小中学校の理科で習う知識がたくさん活用されています。今回紹介したのはごく一部ですが、理科の知識は私たちの生活のあらゆるところで役立っています。 お子さまの学習にも、大人の学び直しにも、ぜひ文理の教材をご活用ください。 小学教科書ワーク 理科 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 理科 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら まとめ 今回は、時計の歴史と仕組みを紹介し、関連する理科の知識にも触れました。学校で学ぶ内容が、私たちの生活にどのように生かされているのかを知ると、より学習が面白く感じられますね。 【今回の執筆者】しーば【プロフィール】学生時代、好きだった教科は国語と社会です。古典の漫画とか、歴史のドラマとかで勉強(?)していました。全体の流れがわかるのでおすすめです! 好きな動物は、柴犬。柴犬カフェで癒されたい。

保護者の方必見! 秋以降の学習内容はこう変わる!~小3英語編~

目次 はじめに 「外国語活動」ってどんな授業? 夏休み前との違い 小3での学びは将来につながる! 秋からの学習を「得意」にするサポート! 小学教科書ワークは教科書に対応した教材 おすすめの問題集 はじめに 秋以降の学習内容の変化について、これまで小学1年国語や中学1年社会について取り上げました。 小学3年生で始まった「外国語活動」(英語)の授業も、10月に入り、新しい学びに進んでいきます。 英語は小学5年生から「外国語」という正式な教科に変わります。 まだまだ3年生の段階では問題なしと思っていらっしゃるかもしれません。 でも、お子さまの中には 「新しい単語や表現がたくさん出てきて、少し難しくなってきたかも…」 「なんだか、急に英語が難しくなったみたい」 という不安な気持ちが、生じているかもしれません。 この時期の小学3年生に何が起きているのでしょうか。 今回は、小学3年生の英語が秋からどのように進んでいくのか、そしてその先の英語学習につながる大切な学びについてご紹介します! 「外国語活動」ってどんな授業? 小学3・4年生の英語は「外国語活動」とよばれています。 目標は、英語の「音」や「基本的な表現」に慣れ親しむことや、外国の文化に触れてコミュニケーションの楽しさの基礎を育むことです。 この活動では、文部科学省が作成した教材『Let's Try!』がよく使用されます。 この『Let's Try!』は、3年生と4年生の外国語活動で使われる教材です。 主に聞くこと・話すことに慣れ親しみ、外国語を通してコミュニケーションを図ろうとする態度を育むことを目指しています。 授業は「聞くこと」や「話すこと」を中心とした活動型の学習がメインです。 歌やゲームなどのレクリエーションを通して、英語を使うことに慣れ親しんでいきます。 一般的なカリキュラムですと、3年生のスタートでは、簡単なあいさつや自己紹介の表現、数字(1~20まで)など、身近な表現を学びました。 友達や先生とのやりとりを楽しみ、英語を使うことに慣れ始めた頃かもしれませんね。 夏休み前との違い 秋以降は、これまで慣れ親しんできた英語の音やリズムを活かして、さらに実践的なコミュニケーションに挑戦する活動が増えてきます。 英語で「できること」がどんどん増えていく時期だからこそ、難しさを感じる場面があるかもしれません。 1.新しい表現・単語を使って「伝え合う」活動に取り組む! 授業では、色や食べ物に加えて、スポーツや動物、身の回りのものの名前などの新しい語句や表現を学びます。 そして、これらの語句や表現を使いながら、自己紹介やインタビューなどの活動を実践していきます。 たとえば、 「What do you like?(何が好きですか?)」 という質問に、 「I like baseball.(ぼくは野球が好きです)」 のように答えます。 つまり、自分のことや身の回りのことについてやりとりをし、より具体的に会話するようになります。 新しい単語を覚えることで、英語で表現できる内容がぐっと豊かになります。 2.アルファベット(大文字)に挑戦! 英語の授業では、アルファベットの学習にも親しんでいきます。 特に大文字を中心に学び、アルファベットの「音」だけでなく、大文字を習って自分の名前をつづるといった活動も行われます。 文字に慣れておくことは、この先の英語学習で必ず役に立ちます。 小3での学びは将来につながる! 小学3・4年生の「外国語活動」で英語の音やリズムに慣れ親しみ、「英語って楽しいな!」と思えることは、とても大きな財産になります。 この活動を通して身につけた英語への興味や聞く・話す力は、高学年で大きく花開きます。 そして、小学5・6年生になると、英語は「外国語」という正式な教科に変わります。 授業時間も増え、「聞くこと」「話すこと」に加えて、「読むこと」「書くこと」が本格的にスタートします。 3・4年生のうちに、英語の音声や基本的な表現にしっかり慣れ親しんでおくことで、5年生からの読み書きの学習にスムーズに進むことができるのです。 そして、今楽しんでいる英語の時間は、中学校での本格的な英語学習への、最高のバトンタッチになっていると思ってくださいね! 秋からの学習を「得意」にするサポート! 「新しい単語や表現がたくさん出てきて、少し難しくなってきたかも…」と感じるお子さまもいるかもしれませんが、心配いりません! 3年生の英語学習は、「もっと英語で伝えたい!」という意欲を育てることが目標です。 家庭で楽しく英語力を伸ばすには、文理の 「小学教科書ワーク 英語 3年」 がおすすめです! 小学教科書ワークは教科書に対応した教材 「小学教科書ワーク」は、教科書会社の許諾を得て作成した「教科書準拠」の教材です。 「小学教科書ワーク 英語 3年」は先にご紹介した『Let’s Try!』の内容にぴったり合っています。 もくじや単元配列は『Let’s Try!』にそろえています。 そして、単元ごとに大事な単語や表現を確認したり、練習問題に取り組んだりすることができます。 また、お子さまの指導に便利な解説も充実しています。 「小学教科書ワーク」を使用すれば、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 ※「小学教科書ワーク 英語 3年」の誌面より ●「きほんのワーク」 語句や表現をしっかり身につけるためのステップがあります。 小学校の活動のように、音声や動画で楽しく単語や表現を学べます。 ●「書いて練習のワーク」「聞いて練習のワーク」「まとめのテスト」 小学5・6年につながる書く力や読む力も身につけることができます。 テストもついているので、定着しているか確認できますよ。 ●もりだくさんの特典! 「英語練習ノート」「わくわく英語カード」を使って、単語力もアップすることができます。 秋以降に学ぶアルファベットを書いて練習し、カードで楽しみながら暗記することができます。 また、「はつおん上達アプリ おん達」を使って、発音練習に取り組むこともできます。 授業で新しく習った表現や単語を教科書ワークで確認すれば、「次はこの表現を言ってみよう!」と自信を持って授業に臨めます。 もしこれまで学習した簡単なあいさつなどに少し不安が残る場合は、秋からのご購入でも、ぜひ夏休み前の単元を復習してみましょう! 小学3年生の外国語活動は、英語の音やリズムに慣れるように、「英語耳」を作ることが大きな目的です。 それには、楽しんで英語に触れることが成功のカギです。 教科書ワークを通して、積極的に英語に触れる時間を増やし、秋からの学習を万全の体制で進められるようにしていきましょう! おすすめの問題集 小学教科書ワーク 英語 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク 充実した特典が毎日の学習をサポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

保護者の方必見! 秋以降の学習内容はこう変わる!~小1国語編~

目次 はじめに 夏休み前との違い 大きなギャップがあるのは小学1年生 お子様の不安を解消したい!と思ったら... 参考:「小学教科書ワーク」で見る 夏休み前と夏休み後の学習の違い 国語のおすすめ問題集 はじめに 夏休みを終え、小学校での授業が再開。 夏休み前にとくに心配ごとが生じなかったのであれば、「うちの子は、学校生活や勉強、心配なし!」と思っていらっしゃるかもしれません。 ですが、夏休み明けしばらくすると、お子様の心に、 「今までは授業についていけたけれど、わからないことが出てきた」 「なんだか、勉強が難しくなったみたい」 という不安な気持ちが、もしかしたら生じているかもしれません。 もしこの時期に、お子様が勉強に対して不安を抱き始めているとしたら、それはどこから生じているのでしょうか? 夏休み前との違い 新しい学年になって配られる教科書。 最初は、友達とコミュニケーションをとる学習や、詩や短い物語文からスタートするのが大半です(※)。 ですが、夏休み以降は、新しい学年としての学習が本格化するため、重要な単元や、長い文章を読んで学ぶ単元が多くなります。 たとえば、「読むこと」の単元であれば、文章がこれまでよりも長くなるだけでなく、書かれている内容や構成がより複雑になります。 それだけでなく、その複雑な文章についての深い読み取りが求められたり、文章内で覚える漢字の数が増えたりします。 つまり、秋以降の学習は、それまでと比べて難しく感じやすくなるのです。 ※教科書会社によって多少の違いがあります。 大きなギャップがあるのは小学1年生 とくに大きな変化があるのが、小学校1年生です。 ①漢字の学習がスタート 夏休み前に覚えるべきはひらがなだけでした。しかし、秋以降はカタカナに加えて、漢字の学習がスタートします。 休み前は、ひらがなの習得だけにじっくり時間を取ることができました。 一方、秋以降は、②にお話しする「読むこと」の学習と合わせてカタカナや漢字を学んでいきます。 つまり、1つのことを習得するためにかける時間が短くなり、夏休み前と比べると学習の進度がぐっと上がるのです。 ②「読むこと」は、注意すべきポイントが増える 夏休み前は、ひらがなで書かれた短い文章をしっかり音読し、「問い」と「答え」の文をつかむなど、内容の大体をとらえることが重要でした。 ですが、夏休み明けは文章が長くなります。 説明文であれば、大事な言葉をおさえ、説明の順序に着目する、物語文であれば、場面の様子や人物の行動・気持ちをとらえるなど、本格的な読解へと変わっていきます。 また、読むことで学んだ文章の書き方をお手本として、図鑑などでほかの事例を調べてわかったことを、ほかの人にわかりやすく説明する文章を書く場面も増えていきます。 お子様の不安を解消したい!と思ったら… 学習内容が難しくなったことで生じた勉強に対する不安は、大きくなる前にぜひ解消したいところ。 そんなときにおすすめなのが、 「小学教科書ワーク」 です! 小学教科書ワークは教科書に対応した教材 「小学教科書ワーク」は、教科書会社の許諾を得て作成した「教科書準拠」の教材です。 もくじや単元配列は教科書にそろえ、単元ごとに大事な言葉の確認や、問題を出題しています。 また、お子様の指導に便利な解説も充実しています。 つまり、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 ※以下は、小学教科書ワークの誌面です。 単元名は教科書と同じ。 教科書に出てくる言葉についての問題 お子さまの指導に便利な「てびき」 秋以降、ペースアップしていく学習内容につまずきが出ないようにしたいところ。 この機会に、 「小学教科書ワーク」 をぜひともお買い求めのうえ、秋以降の学習を万全の体制で進められるようにしてはいかがでしょうか? そのために、秋からのご購入であっても、夏休み前の学習の復習として、ぜひ、習い終えた単元の問題も解くことをおすすめします。 参考:「小学教科書ワーク」で見る 夏休み前と夏休み後の学習の違い 文字・言語 説明文 国語のおすすめ問題集 小学教科書ワーク 国語 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク 充実した特典が毎日の学習をサポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 国語 1回10分! 教科書がよくわかる! オールカラーの教科書準拠版ドリル 手軽に取り組めて学習効果アップ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

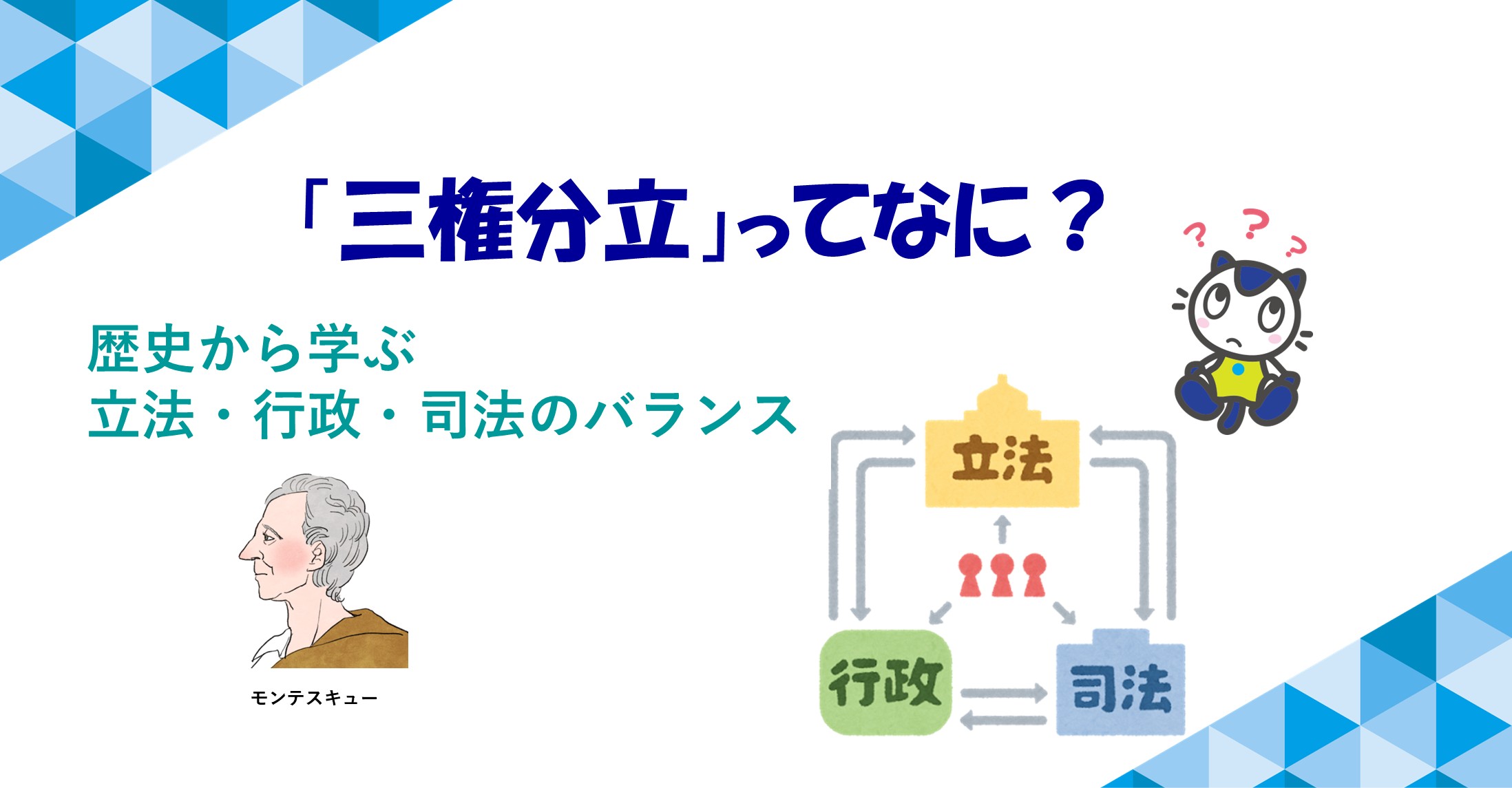

「三権分立」ってなに? 歴史から学ぶ立法・行政・司法のバランス

目次 はじめに 「三権分立」とは? 三権分立の歴史と考え方 日本における三権分立のしくみ 三権の関係と「抑制と均衡」 三権分立を身近に感じる例 まとめ 社会のおすすめ問題集 はじめに 「三権分立(さんけんぶんりつ)」という言葉を、教科書で見たりニュースで聞いたりしたことがある人も多いと思います。 なんだか難しい政治の専門用語のように感じますが、実は私たちの生活や社会のしくみと深く関わっています。 「三権分立」の意味を知っておくと、ニュースを理解しやすくなるだけでなく、社会の成り立ちや自分たちの権利を守るしくみがよくわかるようになります。 今回は、三権分立とは何か、その歴史や日本でのしくみを紹介していきます。 「三権分立」とは? 三権分立とは、国の権力を「立法(りっぽう)」「行政(ぎょうせい)」「司法(しほう)」の三権(三つの権力)に分けて、それぞれの権力を別の機関が担当するしくみのことです。 立法=法律を定める 行政=法律に従い政策を実施する 司法=法律に基づいて裁判を行う なぜ、わざわざ三つの権力に分けるのでしょうか? それは、一つの組織や人に権力が集中すると、国民の権利や自由が奪われてしまう危険があるからです。 このように役割を分けておくことで、公平さを保ちやすくなるのです。 三権分立の歴史と考え方 三権分立の考え方を広めたのは、フランスの思想家モンテスキューです。 モンテスキューは18世紀に『法の精神』を著し、 「権力を一か所に集めると国民の権利が失われる。立法・行政・司法の三つの権力を分けてバランスを保つべきだ」 と説きました。 この考え方は、その後のアメリカやフランスの政治制度を作る際にも大きな影響を与えました。 日本初の近代的な憲法として制定された大日本帝国憲法でも、立法権・行政権・司法権は分けられていました。 しかし、それぞれの権力が天皇に従属するしくみだったため、権力の分立が完全には機能せず、国民の権利が侵害されることがたびたび起こりました。 第二次世界大戦後、日本国憲法が制定されると、三権分立のしくみが明確に取り入れられました。そして、国会・内閣・裁判所がそれぞれ独立して役割を果たすことで、国民の基本的人権を守るしくみが整いました。 日本における三権分立のしくみ 日本では、三権分立は日本国憲法にもとづいて次のように分けられています。 立法権=国会 国会は衆議院と参議院から成り立っています。 どちらも国民から選ばれた議員で構成されています。法律を定めることができるのは国会だけです(唯一の立法機関)。 国の予算は国会で審議し、決定します。内閣総理大臣の指名や、内閣不信任決議を行うこともできます。 また、国会は弾劾裁判所を設置し、裁判官がその身分にふさわしくない行為をしたり、職務上の義務に違反した場合に、その裁判官を辞めさせるかどうかなどを判断します。 行政権=内閣 国会が定めた法律や予算にもとづき実際の政治を行います。 内閣のトップは内閣総理大臣で国会議員の中から選ばれます。 内閣は、総理大臣と総理大臣が任命する国務大臣で構成され、そのメンバーが集まる閣議で政治を進めていきます。 内閣は国会の信任にもとづいて成り立ち、臨時に国会を召集したり、衆議院を解散したりする決定権をもっています。(議院内閣制)。 司法権=裁判所 裁判所は独立した機関で、法律にもとづいて公正に判断を下します。 争いを裁判で解決するほか、国会が制定する法律や内閣が作る規則・処分が憲法に違反していないかを審査します(違憲審査権)。 最高裁判所の長官は内閣の指名を受けて天皇が任命し、長官以外の裁判官は内閣が任命します。 また、最高裁判所の裁判官は衆議院選挙の際に的確であるかどうかを国民が審査することができます(国民審査)。 三権の関係と「抑制と均衡」 三権分立では、それぞれの権力が「お互いをチェックし合うことでバランスを取る」しくみになっています。 これを「抑制(よくせい)と均衡(きんこう)」と呼びます。 『完全攻略 社会 公民』p.48より たとえば、 ・国会が作った法律を、裁判所が「憲法に反していないか」を判断できる(違憲立法審査権) ・内閣の行動を、国会が「質問」や「不信任決議」でチェックできる ・内閣総理大臣は国会の信任を得なければならず、権力を勝手に行使することはできない このように、三つの権力はそれぞれ独立しつつも、お互いを見張り合う関係になっています。 これによって、一つの権力が強くなりすぎるのを防いでいます。 もし、このバランスが崩れてしまうとどうなるでしょうか。 国会や裁判所が機能しなければ、内閣が勝手に法律を作って実行できてしまうかもしれません。 逆に、裁判所の権限が強すぎれば、国会で決めたルールがすぐに無効にされ、政治が前に進まなくなることも考えられます。 歴史をふり返ると、権力が一か所に集中してしまった国では、国民の権利が制限されたり、不公平な政治が行われたりして大きな混乱が生まれました。 だからこそ「抑制と均衡」というしくみは、私たちの権利と民主主義を守るために欠かせない考え方なのです。 三権分立を身近に感じる例 三権分立は日々のニュースでも登場します。 たとえば、ある裁判で「今までの法律は憲法に合わない」と判断され、それがきっかけで法律が変わったこともあります。(2022年、最高裁裁判官国民審査について海外に住む日本人に審査権を認めないのは公務員の選定・罷免を定めた憲法15条に違反しているとの判決が出されました。これにより、海外に住む日本人にも審査権が認められるようになりました) 司法の判断が立法に影響を与えることがあるのです。 また、私たちの身の回りでも、三権分立のように権力を分散させて抑制し合うしくみがあります。スポーツでたとえると、ルールを決めるのが立法、実際に試合を行うのが行政、試合の審判をするのが司法となります。もし、これらの役割を同じ人がぜんぶやったらどうなるでしょうか? 自分が有利なようにルールを変えてしまったり、ルール通りに試合をしなかったり、自分たちが負けそうになると反則を見逃したりするかもしれないですよね。でも、このようなスポーツは楽しいでしょうか? 楽しくないですよね。役割を分担することで、参加者全員がスポーツを公平に楽しめることができるのです。 このように、私たちの日常の中にも「三権分立的な役割分担」があります。 まとめ 三権分立とは、 国の権力を立法・行政・司法の三つの権力に分けるしくみ 日本国憲法にもとづいて、上記を国会・内閣・裁判所がそれぞれ担当している 権力の集中を防ぎ、国民の権利と自由を守るための制度 という大切な制度です。 「三権分立」は一見難しい言葉ですが、私たちの生活を守る大切なしくみです。 三権分立を知っていると、社会をより広い視点で考えられるようになります。 社会のおすすめ問題集 『わからないをわかるにかえる 中学公民』 ・大事なところが一目でわかる ・図とイラストで要点がわかる ・漢字はルビ(読みがな)付き ・つまずいた問題は、ヒントを読んでわからないをわかるにかえる ・スケジュール作成アプリで毎日の学習スケジュールを自動作成できる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 『わからないをわかるにかえる 社会 高校入試』 ・実際の入試問題を収録 ・ポイント整理で内容をサクッと確認 ・重要語句やキーワードをチェックしやすい ・役立つ特典で高校入試合格をサポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

月の満ち欠けの仕組みをやさしく解説

十五夜のお月見をしたことはありますか? 今日のブログは月に関するお話です。 もくじ 十五夜と中秋の名月 月の見え方の名前 月の満ち欠け 月の位置と見え方 月をじっくり見てみよう 理科のおすすめ問題集 まとめ 十五夜と中秋の名月 十五夜 「十五夜」とは、旧暦における毎月15日の夜を指します。 十五夜の夜に見られるのは満月かと思いきや、必ずしもそうではありません。 ほぼ満月に近い形ではありますが、前日や翌日が満月になることもあります。 中秋の名月 旧暦の8月15日の夜に見える月のことを「中秋の名月」と呼びます。 秋の中ごろに当たることから「中秋」、特に美しく見えるため「名月」と呼ばれます。 2025年の中秋の名月は10月6日です(満月は翌日の10月7日です)。 月の見え方の名前 月には見え方によっていろいろな呼び方があります。 代表的なものをいくつか紹介します。 新月 肉眼では見えません。正午ごろに南中する月です。 三日月 新月から数えて三日目ごろに見える細い弓型の月です。昼過ぎに南中します。 上弦の月 新月から約1週間で見える、右半分だけ見える月です。日の入りごろに南中します。 満月 まんまると輝いて見えます。真夜中ごろに南中する月です。 下弦の月 満月から約1週間で見える、左半分だけ見える月です。日の出ごろに頃に南中します。 南中:真南の空に到達すること 月の満ち欠け 月が満月に近づいていくことを「月が満ちる」、反対に満月を過ぎて新月に向かっていくことを「月が欠ける」と言います。 月が満ち欠けする理由 ところで、どうして月は満ち欠けするのでしょう? それには太陽の光の反射と、太陽・月・地球の位置が関係しています。 月が光って見えるわけ 月は自分で光を発しているわけではありません。 月が光って見えるのは、太陽の光を反射しているからです。 太陽・月・地球の位置関係 月は約27.3日かけて、地球のまわりを回っています(公転)。 つまり、太陽・地球・月の位置によって、月の輝いている部分(=太陽の光が反射して見える部分)が変わるのです。 それゆえ、月の形は変化して見えます。 (出典:『わからないをわかるにかえる 中3理科』p.110) 月の位置と見え方 月の位置と見え方について、具体的に見ていきましょう。 新月 新月の時、地球と月と太陽は一直線に並びますが、月が太陽と同じ方向にあるので、地球からは月の明るい面(=太陽の光を反射した面)が見えません。 満月 満月の時も、地球と月と太陽は一直線に並びますが、月は地球を挟んで太陽と向かい合うので、月の明るい面がすべて見えます。 上弦の月 地球から見たら、月の右半分(西側)が明るく見えます。左半分は太陽の光が届いていないので見えません。 下弦の月 地球から見たら、月の左半分(東側)が明るく見えます。右半分は太陽の光が届いていないので見えません。 月の見え方の問題は中学3年のテストや高校入試でよく出ます。 太陽・地球・月の位置と太陽の光が差す方向が示されている図をよく見て、地球から見たときに月のどの面が太陽の光を反射しているかを読み取れば解ける問題です。 (出典:『わからないをわかるにかえる 中3理科』p.111) 月をじっくり見てみよう お月見を楽しむ お月見を楽しむのであれば、月がきれいに見える時間と場所を選びましょう。 ・街灯などの光が少ない場所 ・空気が澄んでいる場所 ・天候が良い時 ・障害物がないところ 月を観察するなら 天体観測として月を観察するならば、他にも気を付けたいポイントがあります。 【正確な観測のために】 ・建物などを目印として、同じ場所で観察をする。 ・観察は1~2時間ごとに行う。 ・記録カードには、観察した月以外に目印となる建物も描く。 【安全のために】 ・昼間の月を観察するときは、絶対に太陽を直視しない。 ・夜の月を観察するときは、必ず大人と一緒に観測する。 ・天体望遠鏡や双眼鏡は正しく使う。 理科のおすすめ問題集 月の動きは小4と中3で学習します。おすすめの問題集をご紹介。 小学生向け 小学教科書ワーク 理科 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク 動画による解説もあります。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク 理科 ハイレベル層をターゲットとした、小学生用の問題集 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学生向け 中学教科書ワーク 理科 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 理科 テストに出るトコ、スピード学習! 定期テスト対策の決定版! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる 理科 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 超基礎レベルの問題集 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 理科 教科書だけではもの足りないキミに 定期テスト対策と高校入試の基礎固め! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 理科 試験に強い実力を身につける 最高峰の問題演習 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 月の満ち欠けは、太陽・月・地球の位置関係で、月の輝いている面の見える部分が変わることで起こります。 月がきれいな季節になりました。 夜空を見上げて、今夜の月はどんな形か、観察してみませんか?

夏休み明けも安心! 新学期を笑顔でスタートするためのヒント

もくじ もうすぐ新学期! ヒント1 生活リズムを整えよう ヒント2 朝ごはんでパワーをチャージ! ヒント3 暑さに気をつけながら体を動かそう! ヒント4 無理をしないで、少しずつ前に まとめ もうすぐ新学期! 長かった夏休みも、いよいよ終わりが近づいてきました。 (学校によっては、もう新学期が始まっているかもしれませんね) 楽しい思い出がたくさんできた反面、 「もっと遊びたいな…」 とか 「学校に行くのはちょっとイヤだなあ…」 と思っている人も多いのではないでしょうか。 自由に過ごしていた毎日から、学校生活へと急に切り替えるのは、ちょっと大変に感じるかもしれませんね。 宿題がまだ終わっていない人は、特にドキドキしているかな? でも大丈夫! 少しずつ生活のリズムを整えていけば、新学期のスタートを元気に迎えられます。 ここからは、そのためのヒントを紹介します。 ヒント1 生活リズムを整えよう まず大事なのは「早寝早起き」。 夏休み中はつい夜ふかししてしまった…という人も多いですよね。 夜遅くまでテレビやスマートフォンを見ていると、朝起きるのがつらくなります。 早く寝て朝早く起きると、頭がスッキリして授業に集中しやすくなります。 また、毎日同じ時間に寝たり起きたりすることで体の調子も整いやすくなります。 少しずつ学校モードの生活に戻していきましょう。 ヒント2 朝ごはんでパワーをチャージ! 朝食をしっかり食べることも、とても大切です。 夏休みの間、朝ごはんを食べずに遊びに出かけてしまった人はいませんか? 朝ごはんを食べると、授業での集中力が高まります。 また、体育の授業や部活動でも元気に体を動かすことができます。 パンでもごはんでもよいので、朝食をしっかりと食べて、エネルギーをチャージしてから登校しましょう。 ヒント3 暑さに気をつけながら体を動かそう! 新学期を迎えるには、体調管理も大切です。 まだまだ暑い日が続きますが、エアコンのきいた部屋にずっといるのはNG。 体がだるくなってしまいます。 外に出て軽く体を動かしたり、朝や夕方の涼しい時間に散歩したりするのがおすすめです。 その際は、熱中症を防ぐためには水分補給を忘れずに。 のどがかわく前に、こまめにお茶や水を飲む習慣をつけましょう。 ヒント4 無理をしないで、少しずつ前に 新学期は楽しみでもあり、不安なこともあると思います。 宿題や勉強、部活、友人関係…いろいろなことで「がんばらなきゃ!」と思いすぎてしまうかもしれません。 でも、無理をしすぎるのは禁物です。 つらいときは、まず「できること」から始めてみましょう。 たとえば、宿題を1ページだけ進める、10分だけ復習する そんな小さな一歩でも大丈夫。 少しずつ進めていけば、きっと大きな力になります。 そして、しんどいときには自分に声をかけてみましょう。 「今日はここまででいいよ」 「少し休んだら、またできるよ」 そんなふうに自分をいたわる言葉をかけてあげると、不思議と気持ちが軽くなります。 小さな一歩を重ねていくことで、必ず前に進んでいけますよ。 まとめ 夏休みモードから学校モードに切り替えるのは、誰にとっても簡単なことではありません。 でも、生活リズムを整えて、朝ごはんを食べて、体を元気に保てば、自然と新学期を楽しく迎えられます。 新学期は秋の遠足や修学旅行、学芸会や文化祭、運動会や体育祭などの学校行事もいっぱい。 また、これから迎える秋は紅葉や食べ物もおいしい季節。 それらを楽しみに、少しずつ新学期の学校生活に慣れていきましょう。

花火のひみつを「理科」で解き明かそう! ――炎色反応・音・光・そして燃焼と化学変化!

もくじ はじめに 様々な色の花火はなぜできる?――「炎色反応」 花火が光るのはなぜ?――「燃焼の三条件」 大きな「ドーン!」はどうして起こる?――「音と圧力」 光の正体は何?――「光の性質」と「エネルギー」 もっと知りたい!花火と理科のつながり おわりに:理科を学べば、日常の中にふしぎが見える! はじめに 夏といえば、やっぱり「花火」! 様々な色でぱっと光り、どーんと大きな音で広がる花火には、実はたくさんの「理科のふしぎ」がつまっているのです。 今日は「炎色反応」「音の性質」「光の性質」に加えて、燃焼・化学変化・物質の変化といった理科の知識を使って、「花火」についてご紹介します! 様々な色の花火はなぜできる?――「炎色反応」 花火の魅力といえば、まずは「色」ではないでしょうか。 赤・青・緑・黄色など、どうしてこんなにカラフルなのでしょう。 実はこれ、「炎色反応(えんしょくはんのう)」と呼ばれる現象によるものです。 花火の中には金属の粉が入っていて、熱で加熱されるとそれぞれの金属が特定の色の光を出すのです。 この炎色反応を利用して、特定の物質を組み込み色を操作しているのですね。 炎色反応は高校でも学ぶ内容ですが、中学でも観察実験などで体験することができますよ! 花火が光るのはなぜ?――「燃焼の三条件」 花火が光るためには、火薬が燃える=「燃焼(ねんしょう)」する必要があります。 でも、何でも簡単に燃えるわけではありません。 燃焼には3つの条件があるのです。 条件①:燃える物(火薬など) 条件②:酸素(空気中にあります) 条件③:点火(マッチやライターなど) この3つがそろってはじめて、ものは燃えることができます。 これを「燃焼の三要素」といいます。 花火の玉の中には、すでに火薬と金属、酸素を含む材料がセットされていて、導火線に火をつけることで一気に反応が始まるのです。 大きな「ドーン!」はどうして起こる?――「音と圧力」 花火のあの大きな「ドーン!」という音も印象的ですね。 これは、空気の振動によって聞こえているのです。 花火が上がり、火薬が爆発すると、強い圧力で空気が押し広がります。 この、空気のふるえが「波」となって伝わり、「音」になるのです。 音が伝わる速さ:約340m/秒 光の速さ:約30万km/秒 そして上記の通り、音が伝わる速さより、光が伝わる速さの方が何倍も速いのです。 このため、遠くから見ると「光ってから数秒後に音が聞こえる」という体験がよくあるのですね。 中学1年生で学ぶ「音の伝わり方」では、こんな問題もよく見られます。 光の正体は何?――「光の性質」と「エネルギー」 光には不思議な性質がいくつもあります。 一部をご紹介します! ①光はまっすぐ進む 自ら光を出しているもの、光源からの光は直進します。 だから遠くに打ち上げられた花火も、くっきりと形を保ったまま私たちに届くのです。 ②光は反射する 水面や建物のガラスに、花火の光が映っているのを見たことがありますよね? これは「反射」という光の性質です。 光源からの光は、物体にあたると反射して、届くのです。 ③ 光はエネルギーを持っている 光そのものがエネルギーを運びます。 花火の光で地面や顔があたたかく感じるのも、光のエネルギーの影響です。 もっと知りたい!花火と理科のつながり ほかにも、花火にはさまざまな理科の要素が関わっています。 ●空気抵抗と重力の関係: 花火が打ち上がる高さや落ちるスピードは、空気の抵抗や地球の引力の影響を受けます。 ●圧力と爆発: 火薬が一気に気体になることで高圧力が生じ、爆発が起こります。 これは「力と圧力の関係」として物理の分野で学びます。 ●熱とエネルギー変換: 化学エネルギーが熱エネルギーや光エネルギー、音エネルギーに変わる。 これも中学理科で重要な視点です。 花火の光が「光エネルギー」、どーんという音が「音エネルギー」、火の粉の熱さが「熱エネルギー」ですね。 おわりに:理科を学べば、日常の中にふしぎが見える! こうして見ていくと、花火はただの「きれいなイベント」ではなく、 「理科のふしぎ」がたくさんつまった化学のショーなのです。 炎の色、爆発の音、光の広がり、そして燃えるしくみ――そのすべてが「理科」とつながっています。 ふだんの生活の中でも、「なんでこうなるの?」「どうしてそう見えるの?」と考えてみると、理科の目で見る世界はとてもおもしろくなります。 理科を学べば、夏の花火だけでなく、空の雲、冷たいアイス、蛇口の水、電車の音……。 すべてが「理科の教室」になります。 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】理科 ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】理科 ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら みなさんも、ぜひ「理科の目」で世界をのぞいてみてくださいね! 【今回の執筆者】 イニシャル:MS 年代:20代 ~ひとこと~ 今夏の目標は浴衣を着てお祭りにいくことです! イカ食べたい!

文字学習の第一歩! ひらがな表・カタカナ表・漢字表の選び方と使い方

もくじ はじめに ひらがな表 カタカナ表 漢字表 まとめ 「ひらがな」「カタカナ」「漢字」の学習をサポートするおすすめ教材 はじめに お子さまの「読み書き」のスタートや、日本語を学び始めた海外の方にとって、文字を視覚でとらえることはとても大切なステップです。 この記事では、そのような初期学習をサポートする「ひらがな表」「カタカナ表」「漢字表」をご紹介します。 ひらがな表 ひらがなは、最初に学ぶ日本語の文字です。小さなお子さま、日本語を学び始めた海外の方が出会う“最初のことばのかたち”として、やさしく、親しみやすいひらがな表を選びましょう。 ①定番のひらがな表(五十音・書き順付きなど) 表は、基本の「五十音」だけでなく、「濁音(だくおん)」「半濁音(はんだくおん)」「拗音(ようおん)」も含まれていると便利です。 濁音:が・ぎ・ぐ・げ・ご など → ゛(濁点)がつくもの 半濁音:ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ…など → ゜(半濁点)がつくもの 拗音…ひゃ・ひゅ・ひょ・びゃ・びゅ・びょ…など →小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」がつくもの なお、゛や ゜がつかない、あ・い・う・え・おなどは清音といいます。 おすすめの表のタイプは下記のようなものです。 ・書き順つき:正しい書き方の習得に。 ・イラストつき:子どもの興味を引く「絵で覚える」デザイン。 海外の方には、ローマ字も併記されているものがさらにおすすめです。 文理の教材にも、イラストつき、書き順つき、「ひらがな表」がついているものがあります。 もちろん、「濁音」「半濁音」「拗音」のひらがな文字も取り上げています。 ▲文理の幼児ドリル『くりかえしひらがな』の特典ポスター 拡大するとこんな感じです。 ▲筆順つき、イラストつき ▲ひらがなの「濁音」「半濁音」の表 ▲ひらがなの「拗音」の表、左側が「清音の拗音」、右側が「濁音と半濁音の拗音」 ②ひらがな表の使い方 冷蔵庫やトイレの壁など、毎日目にする場所に貼るのがおすすめです。そうすることで、自然に目に入り、覚えていくことができます。 ひらがな表とあわせて、「なぞり書き」タイプのドリルやプリントを使って実際に指でなぞったり、声に出して読んだり(音読)と、視覚・聴覚・手の動きを連動させる学習で定着度がアップします。 カタカナ表 カタカナは、外来語・名前・商品名などでよく使われます。 ひらがなに慣れたあと、ステップアップとして取り入れていきましょう。 ①定番のカタカナ表 カタカナも「五十音・濁音・拗音」の構成はひらがなと同じです。 しかし、形が直線的なため、ひらがなよりもやや覚えにくいという声もあります。 おすすめの表のタイプはひらがな表と同様、下記のようなものです。 ・書き順つき:正しい書き方が身につき、定着しやすくなります。 ・イラストつき:「アイス」「オレンジ」など実生活の身近な言葉で覚えやすい。 海外の方には、ローマ字も併記されているものがさらにおすすめです。 ひらがなと同様、文理の教材にも、イラストつき、書き順つきの「カタカナ表」がついているものがあります。 もちろん、「濁音」「半濁音」「拗音」のカタカナ文字も取り上げています。 ▲文理の幼児ドリル『くりかえしカタカナ』の特典ポスター 拡大するとこんな感じです。 ▲筆順つき、イラストつき ▲カタカナの「濁音」「半濁音」の表 ▲カタカナの「拗音」の表、左側が「清音の拗音」、右側が「濁音と半濁音の拗音」 ②カタカナを覚える工夫と注意点 カタカナで特に注意したいのは、以下のような似た形の文字です。 間違えやすい代表的な感じを紹介しましょう。 ●シとツ ●シとツ これらのカタカナは字の形がとても似ています。 書き順も含めて、ていねいに学習していきましょう。 マス目付きの練習ドリルで学習すると定着度がアップします。 漢字表 漢字は小学校では学年ごとに段階的に学んでいきます。 (中学校は3年間で学習する漢字数は定められていますが学年ごとの配当はありません) 1つの文字で意味をもつ文字として、言葉の理解を深める重要な要素でもあります。 ①小学校学習漢字・学年別漢字配当表とは? 文部科学省が「学年別漢字配当表」を定めています。小学校6年間で計1026字の教育漢字を学ぶことになっています。 1年生:80字(山・川・花、など) 2年生:160字(時・町・海、など) 3年生:200字(駅・橋・畑、など) 4年生:202字(億、議、博、など) 5年生:193字(衛、酸、潔、など) 6年生:191字(遺、警、難、など) 学年が上がるにつれ、少しずつ難しい漢字へとステップアップしていきます。 ② 学年別漢字表とは? 学習の見通しを立てたり、復習に使えたりするのが「学年別漢字表」です。以下のような形式があります。 ・1枚に6学年の漢字が一覧化されたもの ・学年ごとに1枚ずつ分かれたもの 視覚的に確認しながら、何度も繰り返し見ることで自然と覚えることができます。 目的に応じて使い分けましょう。 ▲6学年分の漢字が一覧化された漢字表の例 まとめ 表を活用して「楽しく身につく」学習を 「ひらがな」「カタカナ」「漢字」は、日本語の基礎を支える大切な文字です。 今回ご紹介したような視覚的な表を使うことで、子どもたちも日本語を学び始めたばかりの方も、楽しみながら文字に親しむことができます。 おうちでの学習が、少しでも楽しく、スムーズになりますように。 「ひらがな」「カタカナ」「漢字」の学習をサポートするおすすめ教材 文理の教材で、「ひらがな」「カタカナ」「漢字」の学習に役立つものを紹介します。 〈ひらがな〉 文理の幼児ドリルシリーズ ※『はじめての ひらがな』、『やさしい ひらがな』、『くりかえし ひらがな』 ※ひらがなカードやひらがなポスターつき。 ※年齢別になっていますが、文字の習熟度にあわせてお選びください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 〈カタカナ〉 文理の幼児ドリルシリーズ ※『はじめての カタカナ』、『くりかえし カタカナ』 ※カタカナカードやカタナカポスター付き。 ※年齢別になっていますが、文字の習熟度にあわせてお選びください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる!!がふえる⤴ドリル ※『ふえるドリル1年 ひらがな・カタカナ』 ※ひらがなとカタカナをまとめて学習できます。ひらがなカード付き。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 〈漢字〉 できる!!がふえる⤴ドリル ※学年別になっています。その学年で学習する漢字についての知識が身につく漢字ボード付き。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら