「三権分立」ってなに? 歴史から学ぶ立法・行政・司法のバランス

はじめに

「三権分立(さんけんぶんりつ)」という言葉を、教科書で見たりニュースで聞いたりしたことがある人も多いと思います。

なんだか難しい政治の専門用語のように感じますが、実は私たちの生活や社会のしくみと深く関わっています。

「三権分立」の意味を知っておくと、ニュースを理解しやすくなるだけでなく、社会の成り立ちや自分たちの権利を守るしくみがよくわかるようになります。

今回は、三権分立とは何か、その歴史や日本でのしくみを紹介していきます。

「三権分立」とは?

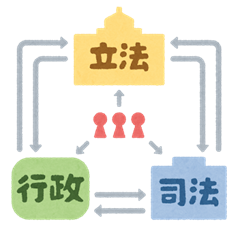

三権分立とは、国の権力を「立法(りっぽう)」「行政(ぎょうせい)」「司法(しほう)」の三権(三つの権力)に分けて、それぞれの権力を別の機関が担当するしくみのことです。

立法=法律を定める

行政=法律に従い政策を実施する

司法=法律に基づいて裁判を行う

なぜ、わざわざ三つの権力に分けるのでしょうか?

それは、一つの組織や人に権力が集中すると、国民の権利や自由が奪われてしまう危険があるからです。

このように役割を分けておくことで、公平さを保ちやすくなるのです。

三権分立の歴史と考え方

三権分立の考え方を広めたのは、フランスの思想家モンテスキューです。

モンテスキューは18世紀に『法の精神』を著し、

「権力を一か所に集めると国民の権利が失われる。立法・行政・司法の三つの権力を分けてバランスを保つべきだ」

と説きました。

この考え方は、その後のアメリカやフランスの政治制度を作る際にも大きな影響を与えました。

日本初の近代的な憲法として制定された大日本帝国憲法でも、立法権・行政権・司法権は分けられていました。

しかし、それぞれの権力が天皇に従属するしくみだったため、権力の分立が完全には機能せず、国民の権利が侵害されることがたびたび起こりました。

第二次世界大戦後、日本国憲法が制定されると、三権分立のしくみが明確に取り入れられました。そして、国会・内閣・裁判所がそれぞれ独立して役割を果たすことで、国民の基本的人権を守るしくみが整いました。

日本における三権分立のしくみ

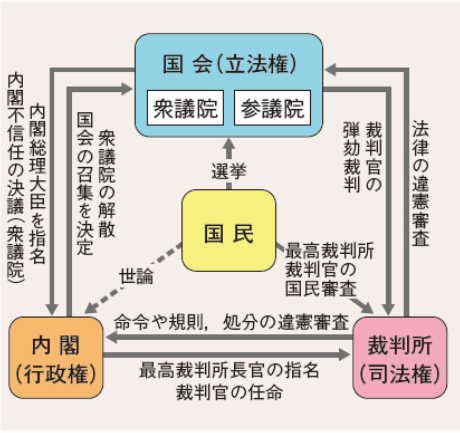

日本では、三権分立は日本国憲法にもとづいて次のように分けられています。

立法権=国会

国会は衆議院と参議院から成り立っています。

どちらも国民から選ばれた議員で構成されています。法律を定めることができるのは国会だけです(唯一の立法機関)。

国の予算は国会で審議し、決定します。内閣総理大臣の指名や、内閣不信任決議を行うこともできます。

また、国会は弾劾裁判所を設置し、裁判官がその身分にふさわしくない行為をしたり、職務上の義務に違反した場合に、その裁判官を辞めさせるかどうかなどを判断します。

行政権=内閣

国会が定めた法律や予算にもとづき実際の政治を行います。

内閣のトップは内閣総理大臣で国会議員の中から選ばれます。

内閣は、総理大臣と総理大臣が任命する国務大臣で構成され、そのメンバーが集まる閣議で政治を進めていきます。

内閣は国会の信任にもとづいて成り立ち、臨時に国会を召集したり、衆議院を解散したりする決定権をもっています。(議院内閣制)。

司法権=裁判所

裁判所は独立した機関で、法律にもとづいて公正に判断を下します。

争いを裁判で解決するほか、国会が制定する法律や内閣が作る規則・処分が憲法に違反していないかを審査します(違憲審査権)。

最高裁判所の長官は内閣の指名を受けて天皇が任命し、長官以外の裁判官は内閣が任命します。

また、最高裁判所の裁判官は衆議院選挙の際に的確であるかどうかを国民が審査することができます(国民審査)。

三権の関係と「抑制と均衡」

三権分立では、それぞれの権力が「お互いをチェックし合うことでバランスを取る」しくみになっています。

これを「抑制(よくせい)と均衡(きんこう)」と呼びます。

『完全攻略 社会 公民』p.48より

たとえば、

・国会が作った法律を、裁判所が「憲法に反していないか」を判断できる(違憲立法審査権)

・内閣の行動を、国会が「質問」や「不信任決議」でチェックできる

・内閣総理大臣は国会の信任を得なければならず、権力を勝手に行使することはできない

このように、三つの権力はそれぞれ独立しつつも、お互いを見張り合う関係になっています。

これによって、一つの権力が強くなりすぎるのを防いでいます。

もし、このバランスが崩れてしまうとどうなるでしょうか。

国会や裁判所が機能しなければ、内閣が勝手に法律を作って実行できてしまうかもしれません。

逆に、裁判所の権限が強すぎれば、国会で決めたルールがすぐに無効にされ、政治が前に進まなくなることも考えられます。

歴史をふり返ると、権力が一か所に集中してしまった国では、国民の権利が制限されたり、不公平な政治が行われたりして大きな混乱が生まれました。

だからこそ「抑制と均衡」というしくみは、私たちの権利と民主主義を守るために欠かせない考え方なのです。

三権分立を身近に感じる例

三権分立は日々のニュースでも登場します。

たとえば、ある裁判で「今までの法律は憲法に合わない」と判断され、それがきっかけで法律が変わったこともあります。

(2022年、最高裁裁判官国民審査について海外に住む日本人に審査権を認めないのは公務員の選定・罷免を定めた憲法15条に違反しているとの判決が出されました。これにより、海外に住む日本人にも審査権が認められるようになりました)

司法の判断が立法に影響を与えることがあるのです。

また、私たちの身の回りでも、三権分立のように権力を分散させて抑制し合うしくみがあります。

スポーツでたとえると、ルールを決めるのが立法、実際に試合を行うのが行政、試合の審判をするのが司法となります。

もし、これらの役割を同じ人がぜんぶやったらどうなるでしょうか?

自分が有利なようにルールを変えてしまったり、ルール通りに試合をしなかったり、自分たちが負けそうになると反則を見逃したりするかもしれないですよね。でも、このようなスポーツは楽しいでしょうか?

楽しくないですよね。役割を分担することで、参加者全員がスポーツを公平に楽しめることができるのです。

このように、私たちの日常の中にも「三権分立的な役割分担」があります。

まとめ

三権分立とは、

国の権力を立法・行政・司法の三つの権力に分けるしくみ

日本国憲法にもとづいて、上記を国会・内閣・裁判所がそれぞれ担当している

権力の集中を防ぎ、国民の権利と自由を守るための制度

という大切な制度です。

「三権分立」は一見難しい言葉ですが、私たちの生活を守る大切なしくみです。

三権分立を知っていると、社会をより広い視点で考えられるようになります。

社会のおすすめ問題集

『わからないをわかるにかえる 中学公民』

・大事なところが一目でわかる

・図とイラストで要点がわかる

・漢字はルビ(読みがな)付き

・つまずいた問題は、ヒントを読んでわからないをわかるにかえる

・スケジュール作成アプリで毎日の学習スケジュールを自動作成できる

『わからないをわかるにかえる 社会 高校入試』

・実際の入試問題を収録

・ポイント整理で内容をサクッと確認

・重要語句やキーワードをチェックしやすい

・役立つ特典で高校入試合格をサポート