花火のひみつを「理科」で解き明かそう! ――炎色反応・音・光・そして燃焼と化学変化!

はじめに

夏といえば、やっぱり「花火」!

様々な色でぱっと光り、どーんと大きな音で広がる花火には、実はたくさんの「理科のふしぎ」がつまっているのです。

今日は「炎色反応」「音の性質」「光の性質」に加えて、燃焼・化学変化・物質の変化といった理科の知識を使って、「花火」についてご紹介します!

様々な色の花火はなぜできる?――「炎色反応」

花火の魅力といえば、まずは「色」ではないでしょうか。

赤・青・緑・黄色など、どうしてこんなにカラフルなのでしょう。

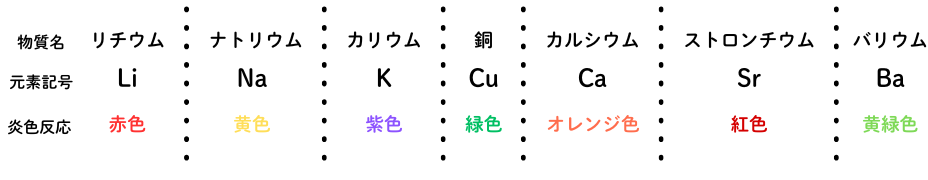

実はこれ、「炎色反応(えんしょくはんのう)」と呼ばれる現象によるものです。

花火の中には金属の粉が入っていて、熱で加熱されるとそれぞれの金属が特定の色の光を出すのです。

この炎色反応を利用して、特定の物質を組み込み色を操作しているのですね。

炎色反応は高校でも学ぶ内容ですが、中学でも観察実験などで体験することができますよ!

花火が光るのはなぜ?――「燃焼の三条件」

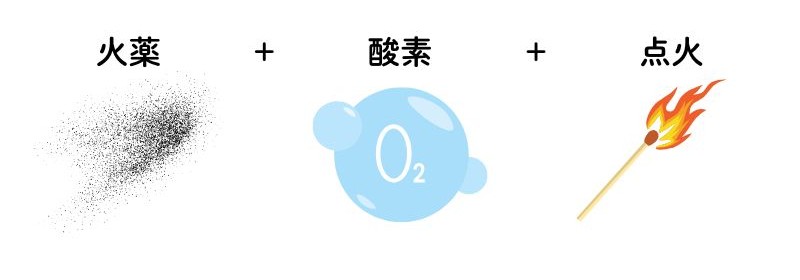

花火が光るためには、火薬が燃える=「燃焼(ねんしょう)」する必要があります。

でも、何でも簡単に燃えるわけではありません。

燃焼には3つの条件があるのです。

条件①:燃える物(火薬など)

条件②:酸素(空気中にあります)

条件③:点火(マッチやライターなど)

この3つがそろってはじめて、ものは燃えることができます。

これを「燃焼の三要素」といいます。

花火の玉の中には、すでに火薬と金属、酸素を含む材料がセットされていて、導火線に火をつけることで一気に反応が始まるのです。

大きな「ドーン!」はどうして起こる?――「音と圧力」

花火のあの大きな「ドーン!」という音も印象的ですね。

これは、空気の振動によって聞こえているのです。

花火が上がり、火薬が爆発すると、強い圧力で空気が押し広がります。

この、空気のふるえが「波」となって伝わり、「音」になるのです。

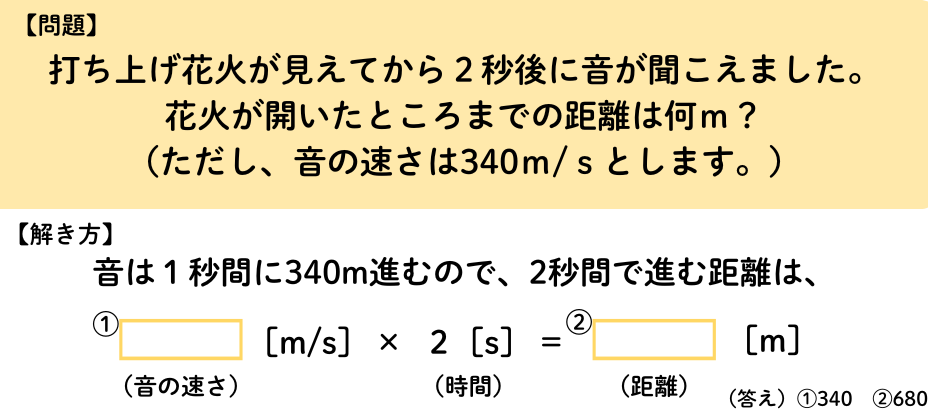

音が伝わる速さ:約340m/秒

光の速さ:約30万km/秒

そして上記の通り、音が伝わる速さより、光が伝わる速さの方が何倍も速いのです。

このため、遠くから見ると「光ってから数秒後に音が聞こえる」という体験がよくあるのですね。

中学1年生で学ぶ「音の伝わり方」では、こんな問題もよく見られます。

光の正体は何?――「光の性質」と「エネルギー」

光には不思議な性質がいくつもあります。

一部をご紹介します!

①光はまっすぐ進む

自ら光を出しているもの、光源からの光は直進します。

だから遠くに打ち上げられた花火も、くっきりと形を保ったまま私たちに届くのです。

②光は反射する

水面や建物のガラスに、花火の光が映っているのを見たことがありますよね?

これは「反射」という光の性質です。

光源からの光は、物体にあたると反射して、届くのです。

③ 光はエネルギーを持っている

光そのものがエネルギーを運びます。

花火の光で地面や顔があたたかく感じるのも、光のエネルギーの影響です。

もっと知りたい!花火と理科のつながり

ほかにも、花火にはさまざまな理科の要素が関わっています。

- ●空気抵抗と重力の関係:

- 花火が打ち上がる高さや落ちるスピードは、空気の抵抗や地球の引力の影響を受けます。

- ●圧力と爆発:

- 火薬が一気に気体になることで高圧力が生じ、爆発が起こります。

- これは「力と圧力の関係」として物理の分野で学びます。

- ●熱とエネルギー変換:

- 化学エネルギーが熱エネルギーや光エネルギー、音エネルギーに変わる。

- これも中学理科で重要な視点です。

- 花火の光が「光エネルギー」、どーんという音が「音エネルギー」、火の粉の熱さが「熱エネルギー」ですね。

おわりに:理科を学べば、日常の中にふしぎが見える!

こうして見ていくと、花火はただの「きれいなイベント」ではなく、

「理科のふしぎ」がたくさんつまった化学のショーなのです。

炎の色、爆発の音、光の広がり、そして燃えるしくみ――そのすべてが「理科」とつながっています。

ふだんの生活の中でも、「なんでこうなるの?」「どうしてそう見えるの?」と考えてみると、理科の目で見る世界はとてもおもしろくなります。

理科を学べば、夏の花火だけでなく、空の雲、冷たいアイス、蛇口の水、電車の音……。

すべてが「理科の教室」になります。

わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】理科

ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!

小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。

わからないをわかるにかえる【高校入試】理科

ニガテをなくして合格へ!

受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。

みなさんも、ぜひ「理科の目」で世界をのぞいてみてくださいね!

【今回の執筆者】

イニシャル:MS

年代:20代

~ひとこと~

今夏の目標は浴衣を着てお祭りにいくことです!

イカ食べたい!