【小学生・中学生向け】夏休みに差がつく! 自由研究テーマ30選

はじめに

夏休みといえば、楽しいことがいっぱい。

でも、宿題も忘れてはいけませんね。その中でも「自由研究」は、自分でテーマを選んで、じっくり取り組む「ちょっと特別な宿題」です。

この記事では、小学生・中学生のみなさん、保護者のみなさんに向けて、

・自由研究ってなに? どんなふうにやればいいの?

・自由研究のおすすめテーマ【学年別】

・自由研究に役立つ本のご紹介

をわかりやすくご紹介します!

「何をテーマにすればいいの?」「どうやってまとめたらいい?」そんな悩みをもった人も、きっとヒントが見つかりますよ。

自由研究ってなに? 上手にすすめるコツ

自由研究の意味と目的

自由研究は、ただの「宿題」ではありません。

自分が「どうしてかな?」と思ったことを、自分の力で調べたり、試したりする体験です。

たとえば、

・なんで空は青いの?

・カブトムシは何を食べる?

・野菜って水に浮くの?

このような日常のちょっとした「なぜ?」が立派な研究のタネになります。

自分で疑問を見つけて、自分で考える。これこそが、自由研究の一番大事なところです。

テーマ選びの3つのポイント

「何をテーマにしようかな…」と迷ったときは、次の3つをポイントに考えてみましょう。

①自分が興味あること

好きなことの方が楽しく続けられます。たとえば「工作が好き」「虫が好き」「料理に興味がある」など。

楽しく取り組めそうなものをさがしましょう。

②実行できる時間を考えよう

夏休みの前半に始めると、観察や記録がしやすくなります。時間がかかるものは、計画も立ててみましょう。

③材料や道具がそろえられるか

まずは、必要なものがおうちにあるかさがしてみましょう。

なかったときは、スーパーや100円ショップなど身近なところで安価に手に入る材料や道具で取り組めるテーマを選びましょう!

【学年別】自由研究テーマ30選! 小学生向けテーマ(1~3年生)①~⑩

※テーマの学年分けはあくまでも目安です。気になったもの、おもしろいと感じたものに取り組んでください。

1. 簡単な実験

①水に浮く? 沈む?

おもちゃや野菜など、いろいろな物を水に入れてみて、浮くか沈むかを調べてみましょう。

②色が変わる?

紫キャベツのゆで汁を使って、レモン汁や重そうなどを入れて色がどう変わるか試してみましょう。

③風で動く?

紙で風車をつくってみましょう。うちわやドライヤーなどで風を当てて、どのようにしたらよく回るか試してみましょう。

2. 工作・クラフト系

④野菜スタンプアート

オクラやピーマンを切って、絵の具で紙にスタンプ! どんな形になるかな? 観察してみましょう。

⑤スライム作り

洗濯のりやホウ砂を使って、自分だけのスライムを作ってみましょう。

⑥紙コップでけん玉作り

紙コップとひも、アルミホイルなどを使って、自分だけのけん玉を作ってみましょう。デザインにも工夫してみましょう。

3. 身近な観察

⑦アリの行列

アリはどこから来て、どこへ行くの? エサを置いて、アリの動きを記録してみましょう。

⑧植物の変化

晴れの日と雨の日で、葉っぱや花がどう変わるか、同じ場所で見てみましょう。

⑨朝顔の成長

毎日同じ時間に、朝顔のつるの長さや葉の数、花の数を記録してグラフにしてみましょう。

⑩雲の形

毎日空を見て、見つけた雲の形を絵に描いて、名前や特徴を調べて自分の「雲図鑑」を作ってみましょう。

【学年別】自由研究テーマ30選! 小学生向けテーマ(4~6年生)⑪~⑳

1. 観察・記録系

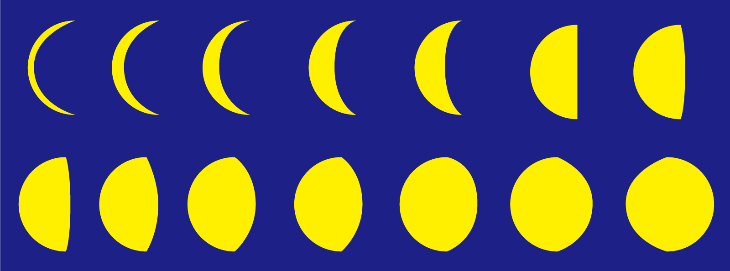

⑪月の満ち欠け

毎晩同じ時間に月の形を観察して絵に描いたり、写真で記録したりしてみましょう。

⑫影の長さと太陽の高さの関係

毎日同じ時間に棒の影の長さを測って、太陽の高さとの関係を考えてみましょう。

⑬自分の体温の記録

朝・昼・夜で体温がどう変わるか、毎日測ってグラフにしてみましょう。

自分の体の一日のリズムがわかりますよ!

⑭ペットボトルの水が凍るまでの時間

水を入れたペットボトルを冷凍庫に入れて、何時間で凍るかをいろんな条件(量・温度・容器)で試してみましょう。

2. 調べ学習・比較研究系

⑮自分の名字や名前の由来

意味や読み方、どうしてその名前になったのか、家族にインタビューしてみましょう。

⑯動物園の人気動物ランキング

いろいろな動物園のホームページを見て、人気の動物を調べてグラフにしてみましょう。

⑰いろんな国の朝ごはん

世界の人たちはどんな朝ごはんを食べているの? 写真や本を使って調べて、国ごとのちがいをまとめてみましょう。

3. 実験・工作系(応用)

⑱静電気で風船を動かす

髪の毛や布で風船をこすって、紙を動かせるか試してみよう。

⑲紙コップの電話での音の伝わり方

糸の長さやピンと張る強度を変えて、声の聞こえ方のちがいを比べてみましょう。

⑳ストロータワー作り

ストローとテープを使って、どれだけ高く積めるかチャレンジ! 工夫しながら一番安定する形を考えてみましょう。

【学年別】自由研究テーマ30選! 中学生向けテーマ ㉑~㉚

1. 社会・環境・SDGs系

㉑食料品の商品ラベルから考える「地産地消」

買い物に行ったとき、商品の産地をチェック。地元でとれたものがどれだけあるか調べてみましょう。

㉒身近なSDGs

学校や地域で、環境や福祉に関わる取り組みを取材・調査してみましょう。

㉓ゴミの分別調査

ゴミの分別の仕方は自治体によって異なります。

自分の家や地域ではどんなふうにゴミを分けているか、調べたり実際にまとめたりして、リサイクルの工夫を考えてみましょう。

㉔節水方法を考える

水道の使用量を1週間記録して、水の使い方を工夫し、節水できた量を比較してみましょう。

2. 理科・実験系(実験・観察の探究)

㉕微生物観察(ヨーグルトや納豆)

もし顕微鏡を使えるようでしたら、乳酸菌などの微生物を観察して、写真や絵で記録してみましょう。

㉖酸性? それともアルカリ性? 身近なもの調査

リトマス試験紙や紫キャベツの液で、ジュースや洗剤などをテスト! その性質を調べてみましょう。

㉗気温と氷のとけ方の関係

氷がどのくらいの時間でとけるか、気温の異なる場所(室内・日なた・日かげなど)で観察してみましょう。

氷の大きさや容器を変えての比較もおもしろい観察になります。

3. 言語・文化系

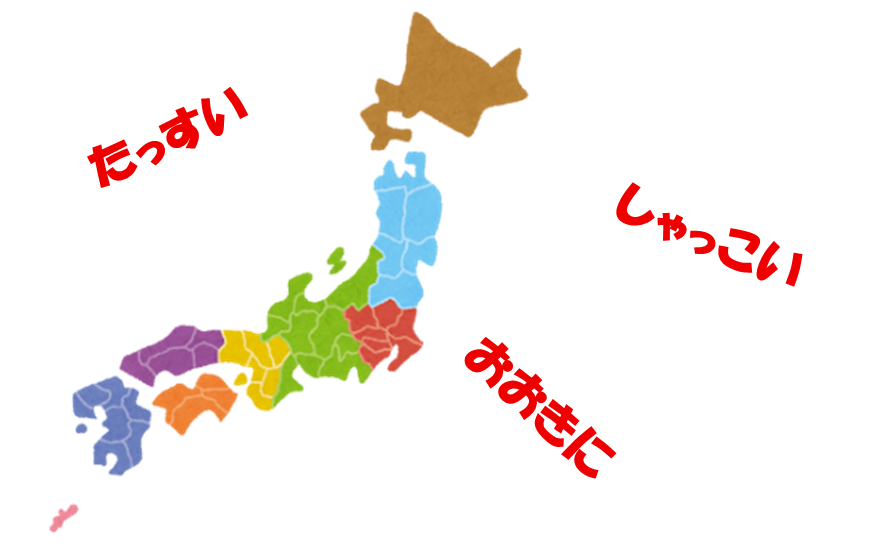

㉘方言マップの作成

家族や友だちに取材して、いろんな方言を集めて日本地図にまとめてみよう。

㉙日本の食文化・海外の食文化の比較

箸、フォーク、手づかみなど、食べ方や食器のちがいを調べて、文化の背景といっしょにまとめてみましょう。

㉚イラストで説明することわざ・慣用句

自分の好きなことわざや気になる慣用句を選んで、その意味を絵で説明する“ことわざ・慣用句図鑑”を作ってみましょう。

まとめ

自由研究は、「答えを見つける」だけでなく、「自分だけの問いを見つける」チャンスでもあります。

ちょっとした疑問や、ふだん気にしていなかったことが、大きな発見につながるかもしれません。

「失敗したらどうしよう」なんて心配しなくて大丈夫。やってみること自体が、とっても大事な経験です!

文理のワークブックでは、自由研究に役立つアイデアやまとめ方のヒントもたくさん紹介しています。

ぜひ活用して、楽しく、ちょっとだけ「差がつく夏休み」にしてくださいね!

自由研究テーマ選びのヒントになるおすすめワークブック!

ふしぎはっけん! たんきゅうブック(4歳~小学校低学年向け)

「自ら学ぶ楽しさ」が味わえるような体験や問いかけをたくさん掲載。

『かがく編』では、ふしぎに気づいたり、考えたり、予想したり、工夫したりする楽しさを、

『アート編』では、ふしぎに気づいたり、感じたり、表現したりする楽しさを、

親子で体験することができます。

大人の教科書ワーク(中学生向け)

大人向けのワークですが、小学生・中学生のみなさまも学びやすい内容・構成。

日常生活のちょっとした疑問、それは小学校・中学校の教科書を読めば解決できることがたくさんあります。

自由研究のテーマやヒントになることも見つかります。

「社会」「理科」「数学」「実技(美術、音楽、保健体育、技術・家庭)」の教科別に作られているこのワークで解決しましょう。