全科まとめてキャラクター大紹介!

2025年春、文理のドリル『全科まとめて』が改訂しました!

今回は表紙を大きくリニューアル。

人気イラストレーター ア・メリカさんによるかわいい冒険者たちが表紙を飾ります。

今日は、6人の冒険者たちについてご紹介!

6人の冒険者

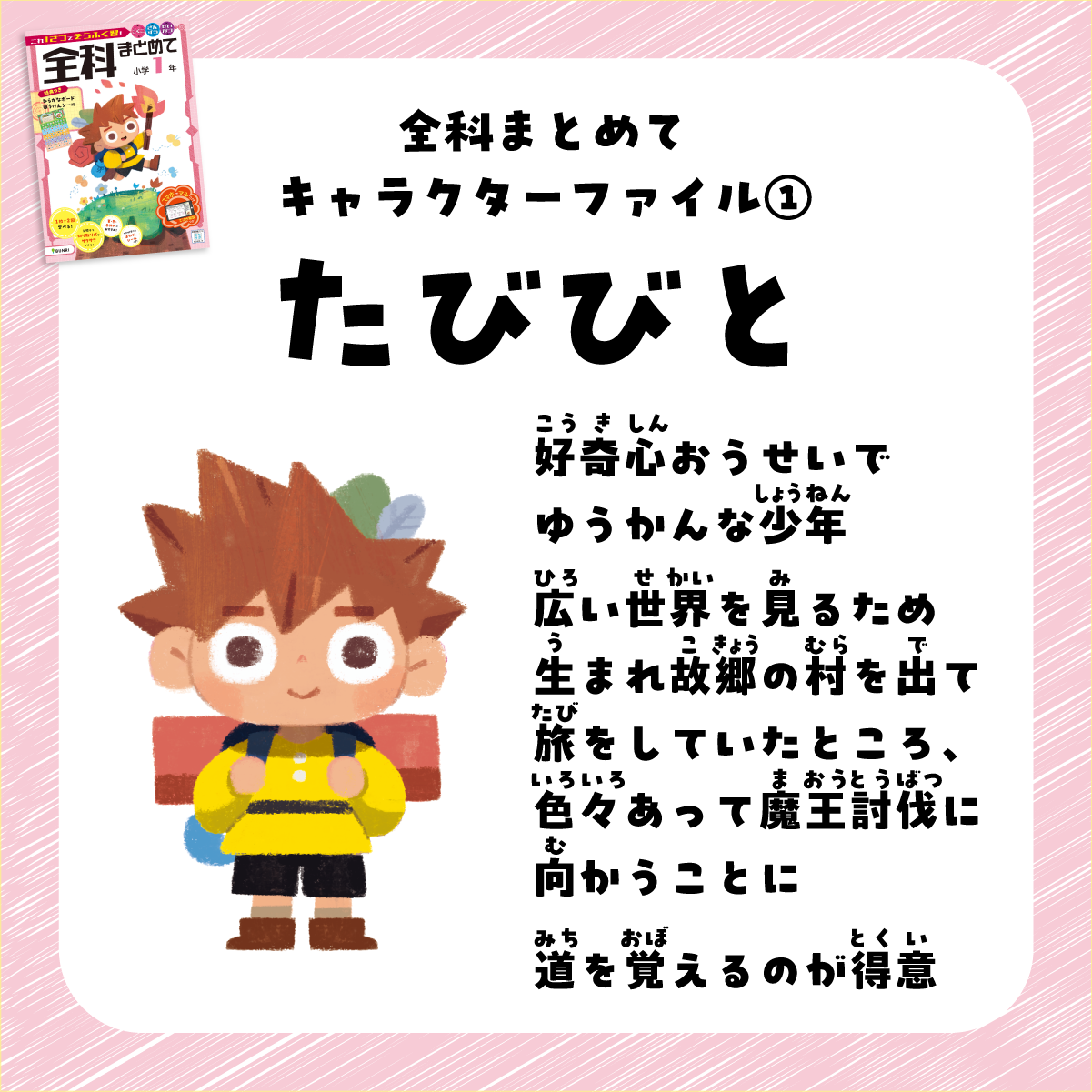

たびびと

小学1年生に登場するのは、「たびびと」

☆好奇心旺盛で勇敢な少年

☆広い世界を見るため、埋まれ故郷の村を出て旅をしていたところ、色々あって魔王討伐に向かうことに。

☆道を覚えるのが得意。

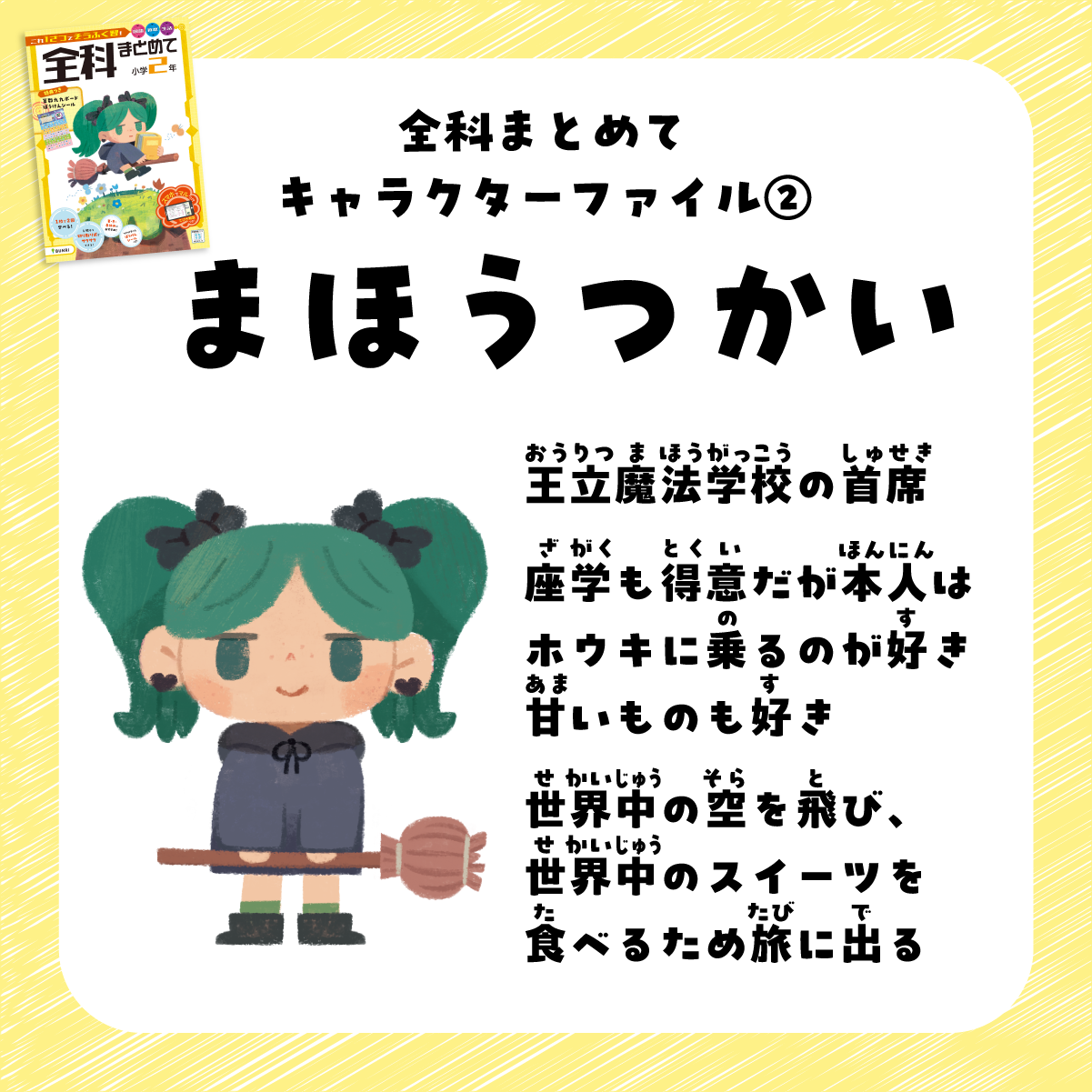

まほうつかい

小学2年生に登場するのは「まほうつかい」

☆王立魔法学校の首席

☆座学も得意だが本人はホウキに乗るのが好き。甘いものも好き

☆世界中の空を飛び、世界中のスイーツを食べるため旅に出る

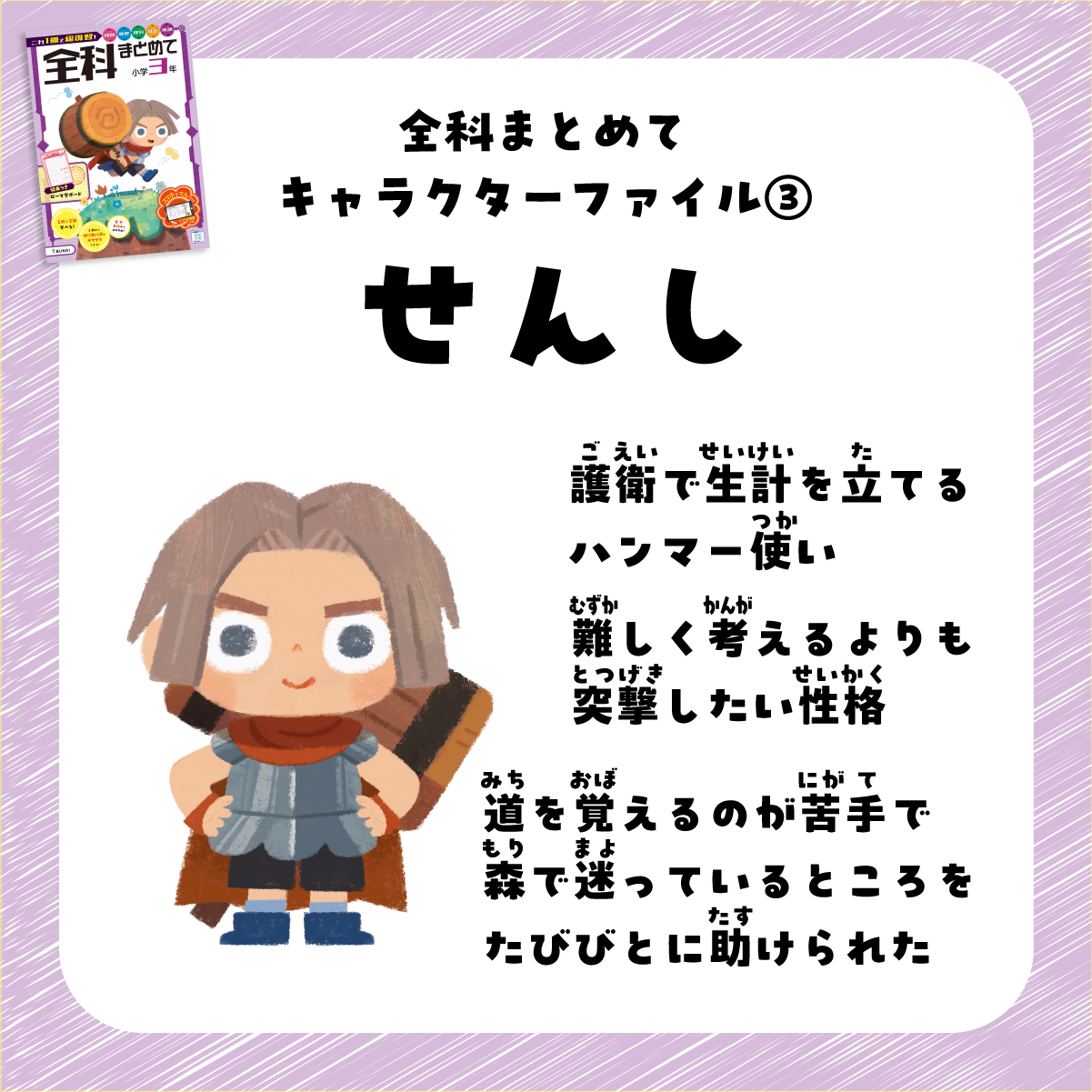

せんし

小学3年生に登場するのは「せんし」

☆護衛で生計を立てるハンマー使い

☆難しく考えるよりも突撃したい性格

☆道を覚えるのが苦手で森で迷っているところを「たびびと」に助けられた

ぶとうか

小学4年生に登場するのは「ぶとうか」

☆いろいろな相手と闘って強さをみがくために旅をしている

☆動体視力がとてもよく、攻撃をかわすのが得意

☆ハチマキは旅立つときに師匠からもらったもの。師匠とは文通している

ナイト

小学5年生に登場するのは「ナイト」

☆騎士団長である父にあこがれ鍛錬に励む、まじめな見習いナイト

☆王の命で魔王討伐に同行する

☆ほんのり天然なところがある

れんきんじゅつし

小学6年生に登場するのは「れんきんじゅつし」

☆王国に仕える錬金術師の一族に生まれる

☆寝食を忘れて研究に没頭してしまうことも

☆世界のどこかにある“古の賢者の手記”を探すため、旅に同行する

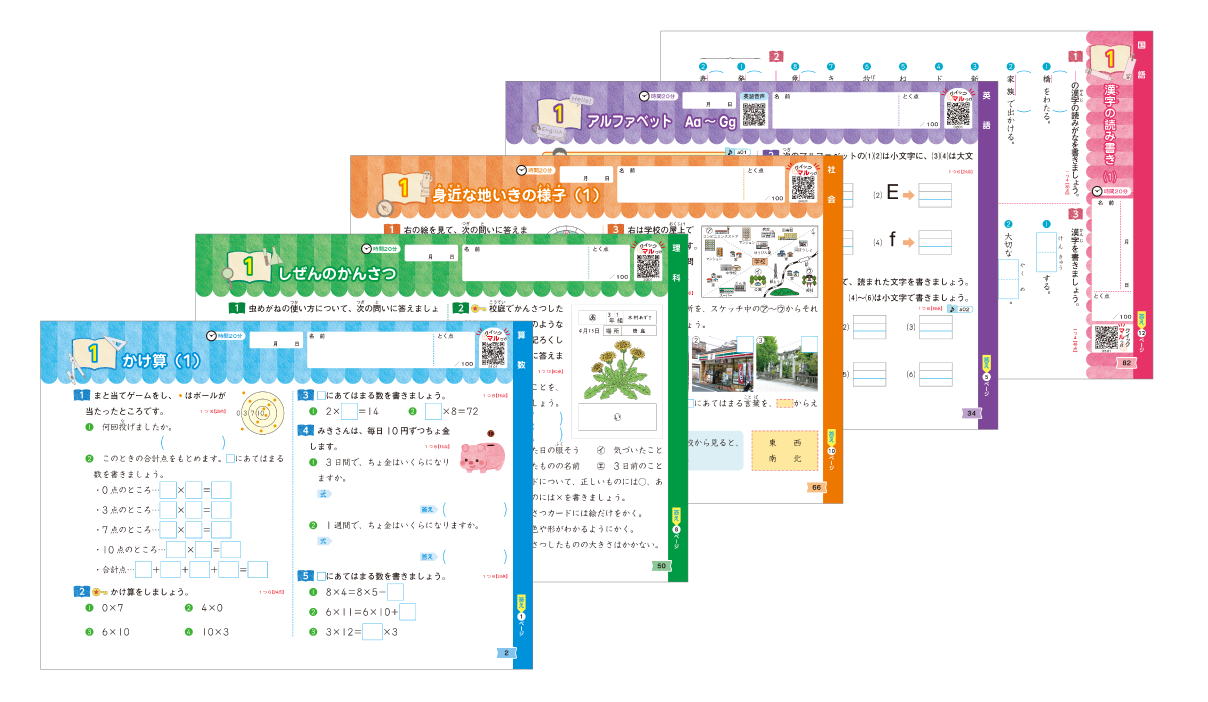

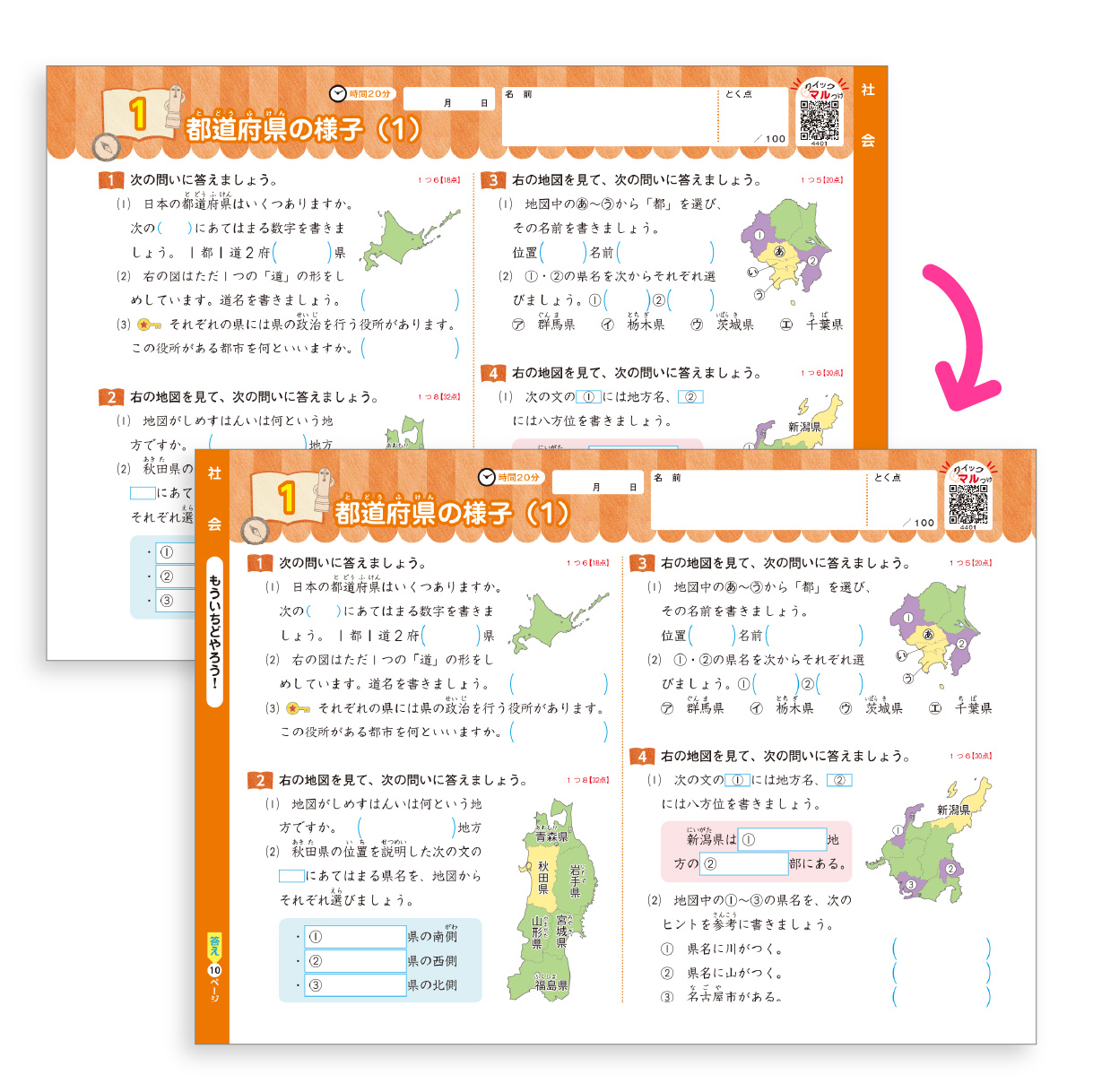

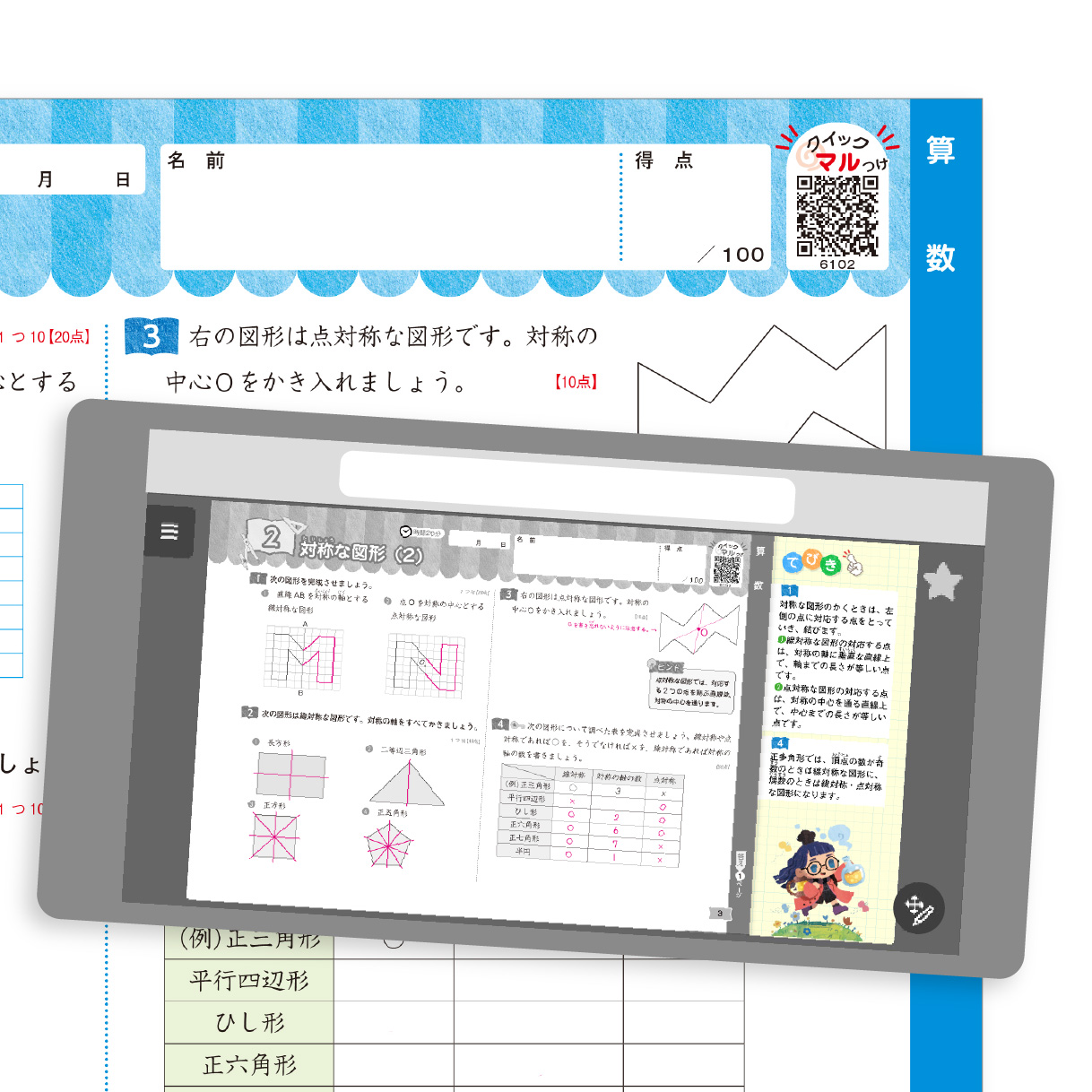

『全科まとめて』はこんなドリル!

『全科まとめて』は、1冊に全教科入った、A4サイズの小学生ドリルです。

小学1・2年生:国語・算数・生活

小学3~6年生:国語・算数・理科・社会・英語

オールカラーで見やすく、問題量も多すぎない構成です。

1枚ずつ切り取って使うこともできるため、モチベーションを保って進めることができます。

ウラ面には、オモテ面と同じ問題が載っており、間違えた部分の解き直しや後日の復習に活用できます。

さらに!ページの二次元コードを読み込むことで、答えにアクセス!

丸つけがはかどります。

1・2年生にはシールと進行表もついていて、やる気がさらに上がります!

いっしょに冒険しよう!

『全科まとめて』は、毎日の学習習慣づけや春・夏・冬休みの復習にピッタリ!

楽しい表紙を目印に、ぜひ手に取ってみてください!

キャラクターたちが登場する紹介動画はこちら!

▼

▼

関連記事

子どもの将来にも影響する!? 小学生のうちから学習習慣を身に付けさせるために保護者ができることは?

お子さんは毎日勉強していますか? 小学生のうちは遊びであったり、運動であったり、勉強以外のことに取り組むことも大切です。しかし、勉強する習慣を小学生のうちに身につけさせるというのもとても重要です。 今回は、学習習慣をつけることはなぜ大切なのかということと、子どもたちが学習習慣を身につけるために保護者ができることは何かをご紹介していきます! もくじ 学習習慣は子どもの将来に影響する 子どもに学習習慣を身に付けさせるには? 保護者にできるサポート 保護者がやってはいけないこと 学年別のおすすめ学習時間&学習のポイント 学習習慣が身に付く!小学生におすすめの問題集 学習習慣は子どもの将来に影響する?! なぜ、学習習慣を小学生のうちに身につけさせることが大切なのでしょうか? 中学生になってからでもいいんじゃないの?って思いませんか?かくいう私も小学校時代は塾にも行かず毎日外で遊んでいた記憶があります。 しかし、この学習習慣身につけるのが早ければ早いほど子どもの将来に良い影響を与えます。 1.学年が上がるほど成績に差が付いてくる 学年が上がるにつれてどんどん勉強が難しくなっていき、だんだんと授業についていくのが大変になっていきます。 特に3年生ぐらいから小学校では勉強が本格化し、自分から勉強に取り組もうとしないと、どんどんと成績で差が開いていきます。 差が開いていく中で、学校の場所以外でも勉強する習慣がついているのかということが、良い成績をとるために重要です。 2.大人になってからの勉強への姿勢にも影響を与える? 勉強習慣が影響を与えるのは、テストがある学生だけではありません。 義務教育の先、高校、大学でももちろん勉強はしなければなりませんし、社会に出てからも勉強は続きます。子どものころから勉強する習慣を持っていれば、簡単にこなすことができます。また、勉強をするということに対する敷居が低くなり、日々の勉強へ取り組みやすくなります。 子どもに学習習慣を身に付けさせるには? 1.勉強しやすい環境を用意する 子どもに学習習慣を身につけさせるためには、勉強がしやすい環境を用意する必要があります。 じっくりと一人で勉強した方が集中しやすい子は、子ども部屋で勉強するのがピッタリです。逆に家族とコミュニケーションをとりながら安心して勉強がしたい子はリビングなど子どもの特性に合わせて勉強場所を用意してあげましょう。 ①子ども部屋 長時間集中できる場所である子ども部屋ですが、ちゃんと勉強しているかわからないという懸念点があります。 そのため、ドアを開けておいたり、時々部屋をのぞいて様子を確認するようにしましょう。 ②リビング 低学年のお子さんはリビングで勉強しているところが多いようです。わからないところがあればすぐ親御さんに聞くこともできるので子どもも安心して勉強できますね。 しかし、リビングは元々勉強するための場所ではないため注意が必要です。照明の明るさは暗くありませんか?椅子の高さはちょうどいい高さになっていますか?勉強しやすい環境を用意してあげましょう。 2.子どもにあった教材を与える 学習習慣を身につけさせるには子どもに合った教材を用意することも大切です。教材は主に、レベル別、目的別に分けられていることが大半です。 お子さんにあったレベルの教材を用意しましょう。九九をあまり覚えていない子に難しい算数の問題集を与えても解けるはずがありません。教材を選ぶときは、お子さんがどれだけ学習内容を理解しているのかというところを知ってから、そのレベルに合った教材を選んであげましょう。 3.ルーティンを決めて勉強を習慣にする 勉強をルーティン化することは、学習習慣を身につける上でいちばんの近道です。夕方学校から帰ってきてから30分間、朝起きたら30分間勉強する、といったように毎日の生活の一部にしましょう。 子どもが成長するにつれて、ルーティンを身につけさせるのは難しくなるので、小学生のうちに早めに習慣化させて、勉強するのが当たり前の生活にしましょう。 保護者にできるサポートは? 子どもがスムーズに勉強に取り組めるようになるには、保護者のサポートが一番重要です。保護者がサポートを続けていくと、子どもたちは少しずつ自分の力で勉強を進めていくことになります。子どもたちがこれからの将来につながる学習習慣を身につけるために、適切なサポートをしてあげましょう。 1.子どもの勉強を見守る 子どもの勉強に口出しをするのではなく、見守ることが大切です。「あれをやりなさい」「ちゃんと勉強しなさい」などと言われると学習意欲を下げてしまいます。 あくまで見守る立ち位置でサポートしましょう。わからないところがあればアドバイスをする、勉強の仕方を教えるなど、子どもに考えさせ、子どもに決めさせること前提で見守ることが大切です 2.たくさんほめる 勉強している姿勢、またその成果をほめて達成感を感じさせることが勉強を続けさせる上で重要です。 「今日は1日で3ページも勉強したんだ!」などと具体的にほめてあげることで、子どもは見守られているという安心感をえることができ、また勉強に対する自信をもつことができます。細かにほめてあげるようにしましょう。 3.保護者も一緒に勉強する 保護者がただ「将来のために勉強しなさい」と言っても、まったく説得力がありません。一緒に勉強し、勉強している姿を見せることで子どもたちの意欲を上げましょう。 また、「親が勉強を始めたら一緒に勉強するという」という習慣づけが、子どものこれからの学習習慣を身につける足掛かりになります。 4.日常生活の中で学びにつながる会話をする 子どもは日常生活の中で様々な経験を通じて学びを得ます。普段の生活の中から学びにつながるような会話も大切になります。例えば買い物に行ったときにいくらの値段になるか聞いてみたり、お湯を沸かしている時に湯気が出てきたら、「この白いもやは何でしょう?」とクイズを出してみたり、と日常生活には勉強につながることがたくさんあります。 子どもが興味を持ったことにプラスして教えてあげるだけで、子どもの好奇心をあおり新しいことを知りたいという気持ちを引き出すことができます。 保護者がやってはいけないこと 1.点数に一喜一憂する テストが返ってくるたびに、点数を見て一喜一憂していませんか?もちろん子どもがたくさん勉強して良い結果が返ってきた時は褒めてあげてください。しかし、点数が悪かったからといって、頭ごなしに叱りつけてはいけません。子どもは思っている以上に親のことをちゃんと見ています。毎回のテストで一喜一憂するのではなく、勉強していたという過程を大切にしてあげてください。また、次はいい点が取れるようにサポートすることが大切です。 2.兄弟や友達と比べる 「あの子はできたのになんでできないの?」「〇〇さんは100点取ってたのに!」こういった誰かと比較するような言葉は使わないようにしましょう。子どものやる気と自信を失わせる原因になります。 3.いろんな教材を与えて詰め込む とりあえず勉強させるためにただ教材を買い与えても意味がありません。ひたすら詰め込む勉強法は、知識量がふえ、反復学習が得意になるというメリットがある一方で、勉強がただの作業になってしまったり、知的好奇心が刺激されにくいなどのデメリットもあります。 子どもの得意不得意や、学習意欲に応じた教材を用意しましょう。 学年別のおすすめ学習時間&学習のポイント それでは、毎日どれくらい勉強するのが良いでしょうか?学年に応じたおすすめの勉強時間とポイントをご紹介します。 1.小学校1年生、2年生 小学校低学年は、まだ勉強が始まったばかり。低学年の家庭学習では、まず学習習慣をつけるということを意識しましょう。 「学校→帰宅→おやつの時間→勉強→遊ぶ時間」といった感じに日々の生活の時間に徐々に学習時間をいれていきましょう。毎日でもなくて大丈夫です。最初は土日からなど、だんだんと勉強に慣らしてあげることが大切です。 また、低学年のうちは、まだ宿題もそこまで出ないので15分〜30分がだいたいの目安です。勉強も宿題内容中心で、毎日手軽にできるドリルなどを取り入れ、勉強に抵抗感を抱かせないようにしましょう。 2.小学校3年生、4年生 小学校中学年は、徐々に勉強が難しくなってくる頃合いです。小学校で学ぶ勉強はこれからの基礎となる部分なので、躓かないように適宜声掛けをしてあげましょう。 学習量も増えるため、大体45分〜1時間を学習時間の目安です。 おすすめは、最初の30分は宿題、残りの時間は復習や自主学習など、宿題にプラスして子どもが自分から勉強に折り組むような勉強法です。子どもの自習性を育むために中学年から勉強計画を子どもに立てさせるのも良いです。 3.小学校5年生、6年生 高学年では、かなり高度な勉強がはじまります。お子さんの苦手分野は何か、どれくらい理解しているのかを把握して子どもの進度に合わせた勉強をすることが大切です。 高学年の勉強時間のおすすめの目安は1時間15分〜1時間30分くらいです。 学習習慣が身につく!小学生におすすめの問題集 学習習慣をつけるためには、市販の教材を活用することもおすすめです。一日1ページや、1日10分など、取り組んでみてください。 小学教科書ワーク 小学教科書ワークは、教科書準拠品(教科書に単元や内容を合わせた教材のこと)です。そのため、学校の進度に合わせて勉強できます。学校でわからなかったことをこの問題集を使って復習したり、逆に次のテストに備えて予習したりなど基礎から確実に力をつけることができます。 また、教科書にあっているため、毎日の学習で学校の復習をするときにはオススメです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 小学教科書ドリルは小学教科書ワークと同じで教科書準拠品(国語、算数のみ。他は前教科書に対応している標準版)です。一日10分で予習、復習ができる優れものです。 短い時間の繰り返し練習で基礎力が身につくので、毎日コツコツ勉強するにはぴったりの教材です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼︎がふえる!ドリル できるがふえるドリルは、わかりやすさ・使いやすさを追求したオールカラーの本格ドリルです。 1回2ページ構成で、毎日の学習にピッタリです!かわいらしいイラストやキャラクターで楽しんで学習することができます。 できる‼シール(国・算1.2年のみ)や巻末に書いて消せる学習ボード(国・算・理・社)、単語カード(英)などなど充実した付録も付いていて、日常から勉強しやすい工夫が詰まっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 学習習慣は身に付けれることが早ければ早いほど得することができる習慣です。遊びたい盛りの小学生のうちから学習習慣をつけることは難しいですが、身に付けられれば一生モノのスキルになります。 本人のペースややりたいことなどに合わせながら学習習慣を身に付けていきましょう。

小6の学習を ひとまとめ! 中学入学前の復習の必要性とは?

小学校を卒業して中学校に入学する。 新しい生活が待っていて楽しみ! その半面、勉強のほうでは、「算数」は「数学」に変わるし、教科数も増えるし、なんかむずかしそう。 そう漠然と思ってしまうかもしれません。今のうちに、何かできることはないでしょうか。 少し考えてみましょう。 どうして小学校の復習が重要なの? 〇 基礎学力が身につくから 中学の勉強は新しいことばかりで大変そう、と思うかもしれません。 でも、中学校の勉強は小学校で習ったことがベースになっているので、そう構えることはありません。 では、どうしたらいいのでしょうか。 やはり小学校で習ったことをおさらい、復習しておけばいいのです。 そうすることで、中学校で勉強するための準備ができ、中学校に向けての基礎学力が身につくのです。 〇 苦手を残さないため 小学校では「算数」だったのが「数学」をいう名前に変わります。 それだけで、「算数苦手だった・・・」、「計算問題、むずかしい・・・」などと苦手意識が先に立ってしまうかもしれません。 そんな風に思ってしまうと中学入学前から苦手意識を持ってしまい、まだ始まっていないのにもったいないです。 小学生の時に苦手だったところは、小学生のうちに残さず克服しておけば、安心して中学生生活を始められます。 〇 中学校との学習つながり 小学校で習ったことがベースとなり、中学校でさらに深めて学んでいきます。 当然、小学校と中学校の学習はつながっています。 たとえば、小学校の算数では、一桁のたし算ひき算などからスタートし、そして小数点が入った計算や分数の計算などを学習していきました。 中学校の数学では、それらをベースにして、方程式を習っていくことになります。 小学校と中学校の学習はつながっているのです。 〇 初めてのテストで好スタートが切れる 中学校に入ると、当然テストがあります。最近は定期テストの形も地域や学校によって様々になっていますが、 パターンとしては2,3か月で区切っての定期テストが行われることが多いです。 中学に入っての初めてのテストは、入学して間もないことから、小学校で習ったことが出題される可能性が高いと思われますので、 しっかり小学校の内容を復習しておくことは、最初のテストでいいスタートが切れることにつながります。 小学校の復習のやり方 〇 冬休み・春休みは絶好の総復習のタイミング それでは小学校の復習はいつやるのがいいのでしょうか。夏休みは休みの期間が長いのですが、まだ、学年の半分も進んでいませんので、勉強が進んだ冬休み、春休みが、総復習をする絶好のタイミングだと思われます。 冬休み前までに習ってきた範囲を短期集中で復習できますし、当然、春休みにはその学年で習った全範囲を復習できます。 〇 復習にぴったりの教材は? 教科書やノートを見直す 復習をするのには何をつかってやるのがいいのでしょうか。 ひとつめとして、学校で使っている教科書、そして授業を受けた際にとったノートを見直すことです。 それぞれの地域や学校毎に使っている教科書が異なります。 まず、お手元もある教科書が授業のベースになっていますから、もとの教科書を見直すことは有効です。 そして、その教科書に基づいた授業を受けているので、その際にとったノートはとてもまとめられており、自身の教科書を理解するのに役立つことになるでしょう。 過去のテストを解きなおす 学校で行われた過去のテストを解きなおすことはとてもいい復習方法です。 テストは先生が重要だと思ったことをみんなが理解しているかを確かめるためにやっています。そこには重要事項が集まっています。 それらをもう一度、解きなおしたり、間違えたところだけをさらに見直すことでとても効率的な復習ができます。 学習サイトや学習プリントを活用 今、インターネットには、多くの学習サイトがあります。 学習プリントを無料でダウンロードできるところも多くあります。 インターネットですので、手軽にできます。やりたい教科だけ見てみたり、やりたい範囲だけを選んでできます。 いろんな種類があるので、自分に合ったものがあるかもしれません。 問題集やドリルで復習 書店にある問題集やドリルは、いろんなタイプが発行されています。 教科書に準じて作られている教科書準拠版問題集はまさに、前述の教科書をおさらい復習するのには最適です。 教科書に準じたドリルでの復習も、教科書のマスターにはいいでしょう。 また、7日間や10日間で復習が完成する問題集やドリル、夏休みなど休みの期間に合わせた復習問題集、またキャラクターやカワイイデザインの問題集など、いろんな切り口の問題集があります。 短期間で復習したい人、キャラクターなどを見ながらモチベーションUPさせて勉強したい人など、目的に合わせて選ぶことができます。 〇 学年総復習系の問題集で効率的に復習 そのほかに、学年をまとめて総復習できる問題集もあります。 小学校では算数・国語・理科・社会、そして英語の5教科の1年分を1冊に収録しており、とても効率的にできる問題集です。 3年生であれば3年生の1年間で学習する5教科の内容が1冊に収録されていますし、 6年生であれば、6年生の1年間で学習する5教科の内容が1冊に入っているため、各教科でバラバラに買いそろえる必要がないです。 それぞれの学年で、まとめて総復習するには最適の問題集といえるでしょう。 おすすめの復習教材「全科まとめて」【2025年度改訂】 そこでおススメなのが、文理の「全科まとめて」。 〇 すべての教科を1冊で学習できる たとえば、3年生の「全科まとめて」は、算数・国語・理科・社会に加えて、英語も入っていて5教科まとめて復習できます。 3年生~6年生は算数・国語・理科・社会・英語の5教科収録。 1年生、2年生は、算数・国語。生活の3教科が入っています。 これらの教科の1年分がまとめて1冊で総復習できます。 〇 学年の総仕上げにぴったり 書店に行くと、復習の問題集がたくさん出ています。 算数はこの問題集を選んで、国語はこちらのほうがいいかなあ、と迷うこともあると思います。 学年の最後に、何かやろう!とするときには、「全科まとめて」は全教科が1冊にまとまっていて、 しかも、1年分が網羅されているので、まず取りかかる問題集には最適。学年の総仕上げにはぴったりの問題集です。 〇 「全科まとめて」おすすめ学習方法 1回1枚の切り取り式なので、机でもリビングでも、どこでもいつでも気軽にできます。 たとえば1日1枚ずつ、やっていくのもいいでしょう。 ページの裏面に、表面が同じ問題になっているので、間違えた問題があれば時間をおいてもう一度取り組んでみましょう。 理解できたか確かめることができます。 各ページについている二次元コードを読み取ると、デジタル版の解答を見ることができます。 デジタル版は、紙面に答えが書き入れられており、直感的に丸付けを行うことができます。 紙のドリル本体にも答えの一覧が載っているため、従来通り紙を参照して丸付けをすることも可能です。 各教科、それぞれ進めていくと、教科毎に「しあげのテスト」がついていますので、総復習ができる構成になっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 中学校に入学前は何かと不安なものです。 世の中には、いろんな勉強ツールがあふれています。 小学校の復習をしっかりして、基礎学力を身につけ、中学校につなげていきたいですね。 学年の総復習が1冊でできる「全科まとめて」をやって、スムーズなスタートを切れるよう、準備しましょう。

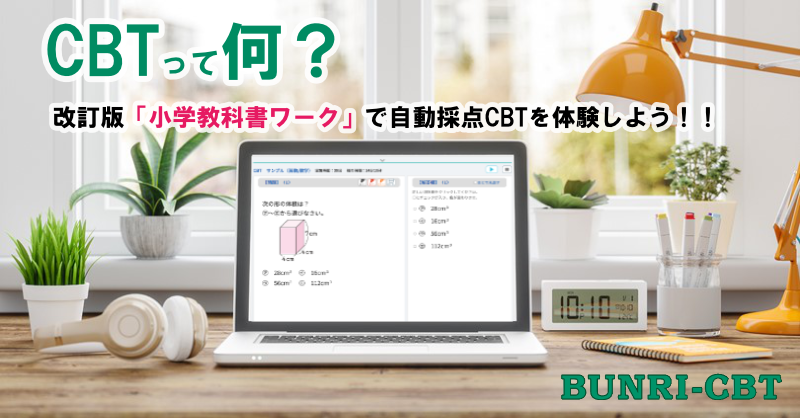

【2025年度最新】CBTって何? 改訂版「教科書ワーク」で自動採点CBTを体験しよう!!

小中学生の皆さんや小中学生向けの学習参考書をお探しの皆様は「CBT」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 今回は教育現場で注目度が高まっているCBTと、学習参考書と併せて利用するメリットなどについてまとめました。 CBTとは? CBTはComputer Based Testing の略で、通常紙で実施していた試験における工程を全てコンピュータ上で行う事、およびそれを行うサービスの事です。受験者はコンピュータによってディスプレイに表示される問題に対してマウスやキーボードを用いて解答します。テスト事業者が設置したテストセンターで行う形式や、自宅のパソコンやタブレット端末を使って行う形式があります。今回の記事では自宅で利用できる形式のCBTを中心に書いています。 2025年度から全国学力状況調査でCBTが導入される予定 現在の学校現場ではGIGAスクール構想の進展により、1人1台端末の普及が進んでいます。近年は国際学力調査や一部の英語、漢字などの検定試験、資格試験などもCBT形式で行われており、また2025年度から全国学力状況調査(全国学調)でCBTが導入される予定となっていることから、今後CBT形式のテストを受検する機会は飛躍的に増えることが予想されます。 参考:文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室「令和7年度以降の全国学力・学習状況調査(悉皆調査)のCBTでの実施について(素案)【概要】https://ww.mext.go.jp/content/20231027-mxt_chousa02-000032443_2.pdf CBT利用のメリット CBTには紙のテストと比べて多くのメリットがあります。どんな点が優れているのかを把握した上で上手に利用しましょう。 採点が早くて正確 CBTの良さは採点が正確で、時間がかからないことです。紙のテストであれば解答が終わった後に答え合わせが必要ですが、CBTであれば自動採点機能が付いたものがあります。これなら採点に時間もかからず、点数も正確に把握することが出来ます。 自己学習がやりやすい テストを受けた後に重要なのは、間違えた箇所をやり直すことです。CBTであればテスト結果を保存できるものも多いので、後から振り返った時に自分がどこを間違えてしまったのかを振り返って復習する、といった自己学習が非常にはかどります。 紙では実現できない問題が扱える 例えば英語のリスニング問題のように音声データを使った問題を簡単に取り組み事が出来ます。 将来受ける機会が増えるCBTに慣れておく 紙のテストと異なり、CBTはパソコンやタブレットを使うため、普段そういった端末を利用したことが無いと、いざテストを受ける際に操作方法に戸惑ってしまい、実力が発揮できない懸念があります。小学生のうちからCBT形式のテストを受検する機会を増やして、慣れることで今後実際にCBTを受検する際に学習効果を発揮しやすい状態にしましょう。 CBTの選び方のポイント CBTはあくまでテストの形式ですので、どういった内容のテストかといった点も重要です。ここでは自宅で気軽に利用できる形式のCBTの選び方をいくつか紹介します。 学習参考書とCBTの組み合わせ 普段使っている学習参考書と併せてCBTを使うことで、無理なく体験でき、日常学習の習効果が高くなると考えられます。 効果的な学習方法とCBTの活用法 学習参考書は勉強した後に、しっかりと知識が定着出来ているかどうかを確かめることで、より学習効果が高くなります。そこでCBTを活用しましょう。CBTであれば受検した直後に採点できるものも多いため、採点の手間も無く、どこが間違っていたのかなどすぐに分かります。 学習参考書の付録で使える! BUNRI-CBT 文理の学習参考書には、付録としてCBT使えるものがあります。 ▲BUNRI-CBTのサンプル画面 ▲テスト結果のサンプル 「小学教科書ワーク」なら自動採点CBTが無料で使える 初めてCBTを体験したい場合は文理の「小学教科書ワーク」がおススメです。小学教科書ワークは学校で使っている教科書に沿った内容で学習が進められる教科書準拠教材なので、学校の授業の予習や復習に便利です。2024年度に改訂した最新の教科書ワークは無料付録に自動採点CBTがありますので、是非書店で手に取ってみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら より難しい問題や中学入試を目指すなら「トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク」 教科書より少し高いレベルの学習がしたい場合は文理の「トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク」もおススメです。中学入試にも出題される、グラフや資料の読み取りなどを含んだ単なる知識の丸暗記では答えられない思考力問題が多く収録されています。こちらも無料付録で自動採点CBTが付いていますので是非利用してみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「中学教科書ワーク」「定期テストの攻略本」でも自動採点CBTが無料で使えるように! 2025年度に改訂された「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」でも自動採点CBTが使えるようになりました。(※「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」のCBTは共通コンテンツです。) 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まずはサンプルを体験してみよう! BUNRI-CBTページでは無料でサンプル問題を試すことができます。 出題される問題のタイプやBUNRI-CBTの操作性を知りたい方はまずは、サンプルを体験してみてください。 BUNRI-CBTサンプルページ https://b-cbt.bunri.jp/user/home 「教材名:CBT サンプル」から、体験したい教科と学年を選んで、「始める」をクリックしてください。 まとめ いかがでしたか。 CBTの利用方法は様々ですが、まずは普段使っている学習参考書と併せて使うことで、最新のCBTを体験しつつ学習効果を上げてみましょう。 今後より注目されるであろうCBTに上手に活用して、成績アップを目指したいですね!

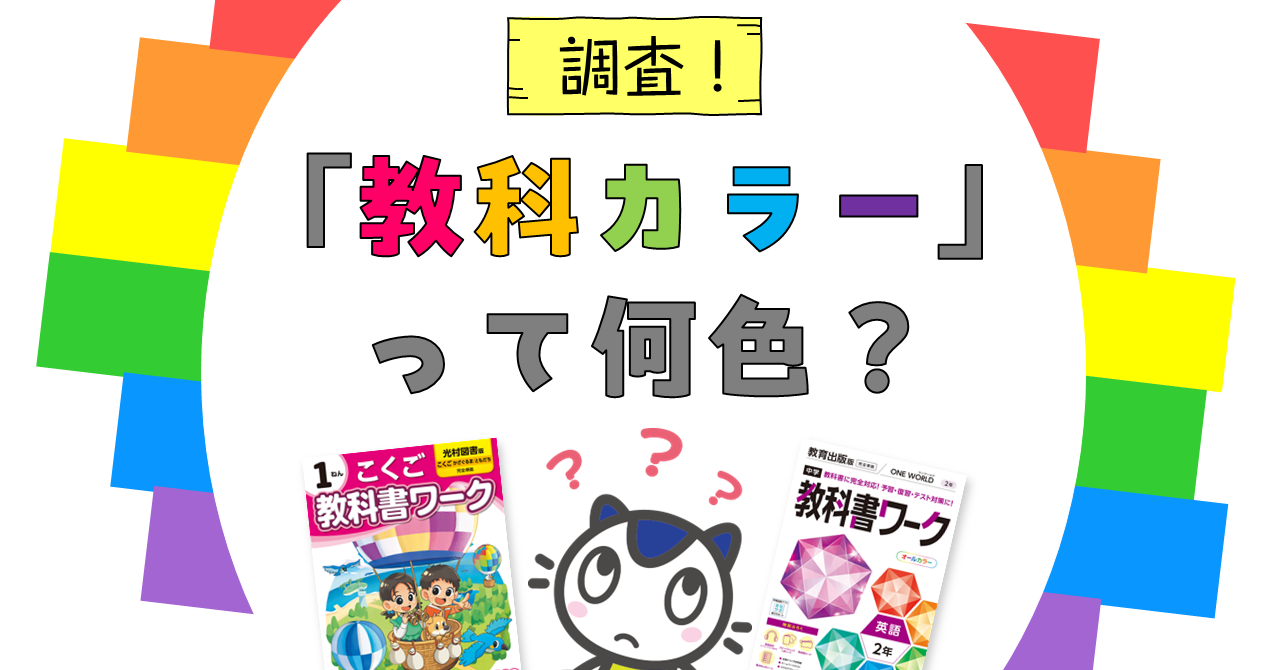

調査!「教科カラー」って何色?

みなさんは、「この教科はこの色」というイメージを持っていますか? たとえば、国語は赤、数学は青、など…です。 この色、ある程度似たような傾向になるかと思えば、「え?その色なの!?」と驚くこともありますよね。 SNSでも度々話題となっている問題です。 『教科書ワーク』の出版社、文理では、教科色がだいたい決まっています。 なぜ今の色なのか?を調査してみたいと思います。 事前にアンケートを実施 まず、世間的にはどういうイメージが多いのだろうか? ということで、文理LINE公式アカウントの友だちを対象に、アンケートを実施しました。 ー実施内容ー 回答期間:2024/8/16~8/19 回答人数:609名 国語、算数・数学、理科、社会、英語それぞれについて、次の選択肢から選び回答 ・赤系(ピンクも含む) ・青系 ・緑系 ・オレンジ系(黄色も含む) ・紫系 ・その他 ご協力くださった皆さん、ありがとうございました! 早速結果を見ていきましょう。 国語は? 1位は圧倒的多数で、赤系(ピンク含む)でした! 次に多いのはオレンジ色で、暖色系のイメージが強いようです。 ちなみに国語がオレンジ系であるときは、英語が赤系であることが多かったです。 紫からは、古文や漢文のようなイメージも感じます。 算数・数学は? これも圧倒的な得票差で、青系が1位でした。 他の教科と比べても、イメージが共通しているようです。 その中でも、暖色の赤や黄色などのイメージもあったのが意外でした。 その場合は、他のいずれかの教科で青系を選んでいることがほとんどでした。 理科は? 理科は1位が緑系、差はありますが、次点がオレンジ・黄色でした。 自然を扱うこと、理系科目で数学と同じ寒色のイメージがあることなどからでしょうか。 理科がオレンジ系である場合、社会を緑色と置いている場合が多いです。 理科は物理・科学・生物・地学と4分野があり、どの分野が最初に頭に浮かぶかによってもイメージは異なるのかもしれません。 社会は? 1位はオレンジ系(黄色を含む)でした。 2位は緑系で、そうとらえる場合は理科がオレンジ系になるケースが多いです。 または、理科が紫・社会が緑・英語がオレンジ系、もよく見られました。 オレンジ系が強い理由として、国語が赤、算数・数学が青、理科が緑と考えた場合は、 オレンジや黄色が残る、という可能性や、歴史や地理から土のイメージもあるのかもしれません。 (その他のうち、22票は茶色でした) 理科と同様に、地理は緑、歴史は茶色、公民は紫…など、分野によっても印象が変わるかもしれませんね。 英語は? 英語は比較的分かれる結果となりました。 1位は紫系ですが、オレンジ系、赤系もそこそこの得票です。 今回選択肢を統合してしまいましたが、4教科以外の色としてピンクや黄色を使うパターンが多いのかもしれませんし、 教科のイメージというより、他の4教科以外の色ということで、ばらけているのかもしれません。 特徴的だったのは「その他」の解答も多種多様であったことと、「何色でもない」「特にイメージがない」「虹色」などの解答があったことです。 結果について 大きな傾向としては、 国語=赤・ピンク 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ・黄 英語=紫 が多いようです。 国語が赤、算数・数学が青、はかなり強く、その他の色をどの教科に割り振るかには多少ばらつきがありますね。 ところで… 教科そのものに対して色のイメージを持つようになった、 というよりも、 『教科書ワーク』をはじめ、学習参考書にこの傾向が多いため、そちらからイメージが定着した、 という人も多いと思います。 実際、このアンケートの回答者の方々には『教科書ワーク』を使ってくださっている方も多いため、 今回の傾向は多少『教科書ワーク』に引っ張られていることも考慮しないといけないでしょう。 そこで気になるのは、 なぜワークはその色を使っているの? ですよね。 私も気になります。 さっそく、文理の教科色はなぜこの色?を調査していきます! 文理の教科色 文理の教科色といえば、この配色です。 国語=赤・ピンク 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ・黄 英語=紫 ワーク以外のシリーズを見ても、全てのシリーズで踏襲されていますね。 (稀に、国語が赤の場合に英語にピンクを使うこともあります) どうしてこの色なの? 結論からいうと、これだ!という答えは得られていません。 かなり昔から踏襲されてきている配色ですが、なかなかその理由までは語り継がれておらず、 当時の詳しい状況を知る人に話を聞くことが容易ではない状況です。 いつからこの色になった? とはいえ、わかりませんでした!では終われない!ということで、 「いったいいつから今の色の組み合わせなのか?」を調べてみることにしました。 さっそく、文理の古いカタログを引っ張り出してみます。 カラーで確認できる最も古いカタログ(昭和54年!)を見てみます。 当時、まだ『教科書ワーク』は発売していないのですが… 『教科書ドリル』を見てみると、なんと今とは色がちがっています! 国語 黄色 社会 ピンク 算数 青 理科 緑 また、当時あった『絶対』というシリーズでは、 国語 ピンク 数学 青 理科 緑 社会 茶色 英語 オレンジ になっていました。 途中までは同じですが、社会が茶色、英語がオレンジですね。 教科ではなく学年で色わけされているシリーズも多いようです。 つづく昭和55年は、教科書ワーク発刊の年! 早速見てみると、国語がオレンジ、算数が緑での発刊でした。 昭和58年には、教科書ワークに理科・社会が登場します! 国語 赤 算数 緑 理科 藤色 社会 ピンク ちなみにこの年装丁が一新された教科書ドリルでは、緑色だった理科が黄土色になっていました。 緑=理科で定まっていたわけではないようです。 昭和59~60年には、中学教科書ワークが登場! 国語 オレンジ 数学 緑 理科 藤色 社会 ピンク(紫?) 英語 青 小学校の教科書ワークに合わせつつ、初登場の英語は青でした! そしてついに 変化が起こったのは昭和61年度でした。 この年の改訂で、教科書ワークがついに 国語 ピンク 算数 青 理科 緑 社会 オレンジ の今の形に! 新刊の教科書準拠ドリルも、同様の色分けになりました。 翌年の中学教科書ワーク改訂で、こちらも小学校と揃った色かつ英語は紫、となり、 ここから『教科書ワーク』としては、この配色が固定になっています。 ちなみに、教科色として黄色が入っていないのは、教科書ワークのデザインが黄色ベースだったからと思われます。 ほぼ同時期に発刊された塾向け教材はまた異なる色分けだったので、 この時点では、文理の方針として教科色が定まったというレベルではなさそうです。 2000年ごろのカタログから、発行銘柄一覧のページがカラーとなっており そのページの教科の色分けはこのようになっています。 国語 ピンク 算数 水色 理科 黄緑 社会 茶色 英語 薄紫 2000年代からは、そういうもの、という雰囲気はすでにありそうですね。 ※社会については、店頭での見栄えを意識して茶色よりはオレンジが使われるようになっていき、 現在ではカタログの発行銘柄一覧の色分けでも、オレンジになっています。 その後を見ていくと、『教科書ワーク』以外のシリーズでは教科色を使わないデザインも多かったのですが、 2007年発刊のトップクラス問題集や、2008年発刊の完全攻略シリーズの時点では、 教科色がお決まりのものとして定着しているように見えます。 ↓トップクラス問題集 ↓完全攻略 調査結果 ということで、文理の教科色が初めて登場したのは、 昭和61年の『教科書ワーク』 翌62年の『中学教科書ワーク』 でした。 その後、この配色が定着してきていることから、このときの『教科書ワーク』の配色決めが大きな影響を持ったことは間違いありません。 残念ながら、その昭和61年になぜその色に決めたのか?について、有力な情報は得られていません。 そこで、仮説を考えてみました。 教科書ワークはなぜこの色?仮説を考えてみる ※あくまで文理の『教科書ワーク』の場合であり、あくまで仮説です。 まず最初に国語・算数が発刊されたときは 算数は寒色、国語は暖色、というイメージがあった上で、デザイン的なバランスから算数・数学を緑、国語を赤に。 理科・社会が追加されると、理科は寒色かつ算数と区別できる青、社会は暖色かつ国語と区別できるピンク。 と決めていったのではないでしょうか。 つまり、昭和58年の 国語 赤 算数 緑 理科 藤色 社会 ピンク は、こだわりがあったというより、結果としてそうなったということです。 そして昭和61年、全教科そろった状態での改訂となったときに、改めて教科の色を考えたはずです。 そしてその時には、 まず、表紙デザインのベースが黄色であることから黄色は入れない! 算数・数学は理系・数字・合理的等のイメージから青! 国語は算数・数学との対比で赤 理科は自然からの連想で緑! 社会は算国理とのバランスや、地理・歴史からの連想で茶色、見栄えを考慮してオレンジ! 英語はそれらと異なる色で紫! と、連想されるイメージや、イメージの強い教科とのバランスから決められたのではないでしょうか。 お店で並んだ時の見栄えも意識する学習参考書においては、この、教科間のバランスという要素も結構大きいと思われます。 多くの学習参考書においてこの配色が採用されているのも、同じような事情かもしれません。 おわりに 教科色のイメージというものは、 その教科自体から連想されるイメージと、 学習参考書の出版社側の配色やデザインの都合が、 お互いに影響し合ってできているようです。 すべての出版社が文理と同じ考えではないため、使うワークによって配色は変わりますし、 同じ教科でも何を思い浮かべるか(小説か古典か、化学か地学か、地理か歴史か)によって、 抱くイメージは変わってきます。 また、学校のワークでは学年で色が分かれていることも多いため、 そのイメージが残っている人もいるでしょう。 文理がなぜこの教科色を使うのか?について、 多くを推測に頼ることになり、明確な答えには至りませんでしたが… 一つの明確な理由・こだわりがあるようなものではなく、社内でも徐々に形成された、というのが正解なのかもしれません。 2学期が始まったら、ぜひクラスの人とお互いの教科色について話してみてください! 最後まで読んでいただき、ありがとうございました! また調査が進展することがあれば、記事を書きたいと思います。 ◆◇今回の執筆者◆◇ イニシャル:M.I. 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと: 自分は文理と同じ色の組み合わせを想起するのですが、 もともとそのイメージを持っていたのか、 文理に入社してそうなったのか、もはやわかりません。

日々の積み重ねが大切!「算数ドリル」で算数を得意教科にしましょう

算数でドリル学習が効果的な理由 小学校では、「計算ドリルの●ページを解きましょう」と宿題が出ることが多いですね。 ドリルを解くことは、学習したことの定着にとても大切です。 その理由を見てみましょう! 繰り返すことで解き方が定着するから ドリルでは、同じ学習事項を様々な形式で解きます。 しっかりと取り組むことで学習内容が自然と定着し、より速く、より正確に解くことができるようになるのです。 「教科書ドリル」では、同じ学習事項をおもて・うらの両面で解きます。 答え合わせ、間違い直しをする過程でしっかりと定着させることができます! 体系的で学習計画が立てやすいから ドリルは、「じっくり時間をかけて理解をする」よりも、 「理解したことをアウトプットして定着させる」ことに重きを置いていることが多いです。 そのため、1回あたりにかける時間はそれほど多くなく、日々の生活に取り入れやすいです。 平日は、宿題にプラスしてドリルを取り入れ、休日はワークをじっくり解く…といった学習計画を立ててみましょう。 「教科書ドリル」のように、巻末に学習記録をつけられるドリルもあります。 毎日取り組むことで学習が習慣化するから 取り組む学習内容によって難易度が大きく異なっていたり、学習時間が日によって違っていたりするとなかなか慣れず、 勉強に抵抗を感じてしまい続きません。 しかし、ドリル学習であれば同じ難易度・同じ学習時間に設定されていることが多いため、 毎日どのくらいの時間取り組むべきかを把握しやすく、続けやすいです。 習慣づけをすることができたら、1日に取り組む量を少し増やす、レベルを少し上げる、などの工夫をしてみましょう。 効果的な算数ドリルの選び方 ドリル学習は、毎日コツコツ続けて学力を定着するのにぴったりです。 算数は地道な努力を積み重ねることが大切な教科なので、ドリル学習と相性抜群! 書店に行くと、たくさんの種類のドリルがずらりと並んでいます。 お子さまひとりひとりに合ったドリルの選び方を見ていきましょう。 子供のレベルに合ったものを選ぶ ドリルは、1枚あたりに取り組む量や1枚あたりのレベルがしっかりと設定されています。 算数が得意なお子さまであれば、「トップ」「ハイレベル」などの名前が付いた比較的レベルの高いドリルに挑戦してみましょう。 算数がニガテでどうしても抵抗感がある……。というお子さまであれば、 まずはお菓子やキャラクターがふんだんに使われていて、問題数の少ないドリルから始めてみましょう。 答え合わせがしやすいものを選ぶ ドリルで一番大切なのは、答え合わせと間違い直しです。慣れないうちは保護者の方のサポートが必要ですが、 理想はお子さま1人で答え合わせと間違い直しができることです! ドリル学習が初めて!という方は、縮刷解答になっているドリルを選んでみましょう。 問題がそのまま印刷されており、答えが載っているので答え合わせがしやすくなっています。 解説が充実しているものを選ぶ 間違い直しをするとき、途中式や解説の記載が少ない解答・解説のドリルを選んでしまうと、 どこで間違えたか、なぜ間違えたかが分からなくなってしまいます。 特に、算数のニガテを克服したい!という目標があるご家庭では、 しっかりと解説が充実したドリルを選ぶことが大切です。 苦手なところは分野別ドリルで補う 算数は、「計算」や「図形」といった分野別になっています。 お子さまが苦手とする領域をしっかりと把握し、学年をさかのぼってみたり、 予習をして授業についていけるようにしたり、というケアを行うことで克服できる可能性がグッとアップします! 「教科書ドリル」や「できる!!がふえる↑ドリル」は分野別に分かれているので、書店でお子さまとお手に取ってみてください。 効果的な算数ドリルの学習方法 毎日取り組むドリルを選ぶことができたら、いよいよ実践です。 最後までしっかりと解き切ることができるコツをご紹介します! 毎日ちょっとずつ取り組む 2日に1回、3日に1回まとめて……。としてしまうと、いつ取り組むのか忘れてしまい続かなくなってしまいます。 「毎日決まった時間に、1枚だけ解く」から始めてみましょう。 習慣化できるようになってきたら、「1日2枚、朝晩1枚ずつ」といったルールを追加してみましょう。 その日のうちに答え合わせをする 解きっぱなしでは、なかなか力が付きません! なので、10~15分と時間を決めて解いた後は、サッと答え合わせまでしてしまいましょう。 なるべく、解いた感覚を忘れないうちにすぐに答え合わせをすることがおすすめです。 間違えたところの復習をする 間違えてしまった箇所は、計算ミスなのか、理解が不足しているのか……。といった原因を分析して、解き直すようにしましょう。 計算ミスの場合は、少し演習量を増やす、ゆっくり丁寧に解くことを意識する、などの対策が考えられます。 理解が不足している場合は、教科書やワークで解き方をしっかりと確認してからドリル演習を再開するようにしましょう。 「間違い」は次につながる大事なステップです。しっかりと復習しましょう! 楽しくドリル学習を続けるコツ ドリル学習を続けるためには、お子さまのモチベーションが続くことがなにより大切です。 日々取り組むものなので、保護者の方が強制するのではなく、お子さまが自然と自ら机に向かうような環境づくりをしましょう。 子供が気にいったドリルを選ぶ まず大切なのは、実際に親子で書店に行き手に取って、お子さま自身がやる気になるドリルを選ぶことです。 保護者の方は、お子さまのニガテや現在のレベルをある程度把握して、現在のお子さまの状況に合ったものを勧めるサポートを行いましょう。 進捗や達成度を見える化 お気に入りのドリルを選び購入することができたら、まずは解いてみましょう。 達成感が感じられるよう親子で一緒に記録をつけたり、シールを貼ってみたりといった工夫をしましょう。 「おかしなドリル」のように、ドリル自体にシールや達成シートが付属しているものもあります! ごほうびでモチベーションアップ 「毎日ドリルを続けることができるようになった」、「学校のカラーテストで点数が上がった」といった嬉しい変化は見逃さず、 しっかりと褒めてのばすことが大切です! 「まずは1週間ドリルを毎日続ける」、「カラーテストで90点以上取る」といった目標をお子さまと一緒に決めて、 達成した時にもご褒美を用意しましょう。 「おかしなドリル」では、クラフト工作ができます。 また親子でお菓子作りをするレシピが掲載されていたりするので、 設定した目標が達成できたときにご褒美として活用するのもおすすめです! おすすめの算数ドリル 具体的に、お子さまの状況に合わせておすすめのドリルをご紹介します! ドリルによって、サイズ、問題量が様々です。 また、1枚ずつはぎとれるドリル、シールやボードなど付録がついたドリルなど、そのドリルならではの特長があるドリルもあります。 特長を押さえたうえで、ぜひじっくり比較してお選びください! 小学教科書ドリル 国語・算数が教科書準拠になっています。 教科書の単元名やページ数が各ページに掲載されているので、理解が不足している部分は教科書を確認して復習することができます。 ▶シリーズページはこちら ▶低学年ご購入はこちら ▶高学年ご購入はこちら できる‼がふえる↑ドリル 細かく分野別に分かれているのが特長です。 お子さまの得意・不得意に対し、ピンポイントでアプローチできます。予習・復習におすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おかしなドリル 算数のニガテを自然と克服する工夫が詰まった、小学生低学年用のドリルです。 明治のおかしがたくさん登場するので、ワクワクしながら解き進めることができます。 ボードやシールなどの付録をしっかり活用して、小さいお子さまでも最後まで解き切ることができる構成になっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル算数ドリル 算数の得意をさらにのばすことができるドリルです。 オールカラーながら、難易度の高い問題が多く掲載されておりステップアップ式で抵抗感なくすすめることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

小学生におすすめの「自主学習ネタ」まとめて紹介

「自主学習」は、まさに文字通り、自分が主体的に学習することです。 家庭での学習というと、「宿題をやる」がありますが、これは学校の先生から与えたれたもので、他人からのものです。 宿題は与えられた課題を指示のとおりにこなすことで、自主学習とは違います。 自分で内容や順序などを考え、自分の方法で学習していくことが自主学習といえるでしょう。 ここでは、自分で学ぶことの意義や重要性をわかりやすく解説していければと思います。 もくじ 小学生にとって自主学習が重要な理由 自主学習ネタの選び方 保護者におすすめ!小学生向け科目別の自主学習ネタ 家庭で自主学習を効果的にサポートする方法 親子で一緒に学ぶ楽しさ まとめ 小学生にとって自主学習が重要な理由 自分の経験からしても、宿題はやらないといけない、やらされている感が強く、どうしても後ろ向きなイメージです。楽しくはないものの認識です。 一方、自主学習は、子どもが自分で考えて進めるので、宿題のようにやらされている感じはなく、その点だけでも取り組む姿勢が違ってきます。 取り組む姿勢が違ってくると子どもは学ぶことが楽しいことと思えてきます。 自分で考え、学習することで、意欲を引き出し、前向きに取り組めるようになります。 勉強だけでなく、何事にも前向きに取り組むようになる、そんなきっかけになるかもしれません。 自分で考える力が育つ 自主学習をするようになると、自主的に課題を見つけることもありますし、それを解決することによって、論理的思考が育まれます。順序立てて考える力がつき、将来に起こるかもしれない様々な問題を解決する力もつくでしょう。勉強においては、学習の自主性に間違いなく役に立ちます。 小学生で密につけば、中学、高校の学習スタイルの土台にもなりえるでしょう。 興味を深めることができる どうしても勉強は与えらえてやるものという印象でした。これが、自主学習で自分の好きなことや興味のある分野を深堀りすることで学びの楽しさを体感できます。 そうして、学ぶことは楽しい!となると、さらに学ぼう!と学ぶ意欲が高まっていくのです。 自信がつく 自分で自主的に取り組んだ結果、できた!これもできた! こっちもできた!と成功体験を得ていくことで自信がつきます。 そうすると、さらに学習意欲が増します。好循環です。 そのような姿を見られるようになり、保護者の方も子どもの成長を感じられるようになるので、このような体験の積み重ねがとても大切です。 自主学習ネタの選び方 それでは自学自習のテーマ(ネタ)はどんなのがあるのでしょう。子どもに合った自学自習のテーマの選び方の例を見ていきたいと思います。 好きな科目や得意なことを軸にする 自学自習するテーマを何がいいか、迷いますよね。 世の中には様々な事象がありますから。 とはいえ、難しく考えることはありません。まずは、子どもの得意な教科をもとにテーマを選ぶのがいいでしょう。社会が得意なお子さんでしたら社会を基にすればいいですし、国語でも、算数、理科でも、それぞれのお子さんに合った教科を基にテーマを選べば、子ども自身が興味を持って取り組みやすくなります。 日常の興味を学びに変える 必ずしも学校の教科から始めないといけないわけではありません。普段の遊びや興味からスタートでもいいのです。 たとえば、虫取りが好きなお子さんがいたら、とんぼの観察から始めて、そこからとんぼの体のつくりを調べたり、とんぼのなかまは何だろうと、興味のあるところから、学びにつなげていければいいのです。 絵を描くことや料理でも構いません。 学校の勉強に沿ったテーマを選ぶ 学校の教科からテーマを選ぶのもいいといいましたが、そこをもう一歩進めて、教科の学習内容に関連するのもいいでしょう。その方が、授業の予習・復習に直結し、直接的に役に立ちますので、学校の勉強がより理解しやすくなります。 参考書を使う 基本的なやり方ですが、お持ちの問題集や参考書を使ってやる方法もあります。 ご自宅にある問題集でもいいですし、お子さんが興味を示した参考書を書店で買って、自主学習をするのもとてもいいです。 問題集や参考書には、それぞれ特徴があり、それらの後押しもあって、自主学習の質が向上する一助となることもあるでしょう。 保護者におすすめ!小学生向け科目別の自主学習ネタ ここでは保護者の方が、お子さんと一緒に取り組めるネタ、そして、子どもが自発的に取り組みやすいネタを科目別に紹介していこうと思います。 国語の自主学習ネタ 低学年 例①かんたんなお話作り ②ひらがなやカタカナの練習 ③お絵かき日記 ④好きな絵本の音読 など 中学年 例①物語作り ②短い日記 ③簡単な読書感想文 ④漢字の書き取りやかるたで遊ぶ ⑤漢字の成り立ち など 高学年 例①長めのお話作り ②詳細な読書感想文 ③新聞記事の要約 ④難しい漢字の使い方や四字熟語の練習 など 算数の自主学習ネタ 低学年 例①お金の計算ごっこ ②数の数え方や足し算・引き算のゲーム ③かんたんな形のパズル など 中学年 例①掛け算九九チャレンジ ②長さや重さの測定 ③三角形や四角形などの図形パズル など 高学年 例①分数や小数の計算練習 ②算数のトリック問題 ③図形の面積や体積を求める問題 ④速さや割合の計算 など 理科の自主学習ネタ 低学年 例①花や木の観察日記 ②身近な生き物や昆虫の観察 ③日光や風の体験実験(水に色をつけて蒸発させるなど) など 中学年 例①植物の成長観察(豆の栽培など) ②簡単な家庭実験(食塩水の結晶づくり) ③天気予報の観察と記録 など 高学年 例①複雑な家庭実験(酸・アルカリの反応など) ②気象観測(気温・湿度の記録) ③地域に生息する生き物の調査 など 社会の自主学習ネタ 低学年 例①地域の名所や神社・公園を訪れて観察 ②家族の職業や役割について話し合う ③おうちの近くの地図作り など 中学年 例①地域の行事や祭りについて調べる ②家族の歴史(祖父母の話を聞くなど) ③簡単な都道府県カードゲームで日本地図を学ぶ など 高学年 例①町や市の歴史調べ ②戦国武将や歴史上の人物について調べる ③47都道府県の特産品や名所を覚えるゲーム など 自由研究の自主学習ネタ 低学年 例①かんたんな工作(折り紙で動物を作るなど) ②好きな動物の絵を描く ③身近な植物や昆虫の観察記録 など 中学年 例①少し複雑な工作(ペットボトルの船など) ②家でできる簡単な実験(重曹とお酢で泡を作るなど) ③動物や魚について詳しく調べる など 高学年 例①科学実験(電池で動く工作など) ②音楽や絵画の鑑賞記録・感想文 ③複雑な動植物の生態や自然環境についての研究 など 家庭で自主学習を効果的にサポートする方法 それでは、保護者が子どもの自主学習をサポートする際の具体的な方法について、紹介していきたいと思います。 1日少しずつ学ぶ習慣をつける 大人でも言えますが、何事も少しずつで、習慣づけることが大切です。 毎日、少しの時間でも続けていき、続けることの大切さを教えていきましょう。 例えば、友達と遊びに行く前にドリルをやる、とか、ゲームをやったら、そのあとは10分漢字練習をする、とか、どんなことでも短くてもいいので、学ぶ習慣をつけていきましょう。 目標とごほうびを設定する やみくもに「やれ!」ではやりません。 小さなことからコツコツと、で、まず小さな目標を設定し、それを達成していく。達成したらお子さんは喜びます。喜びを積み重ねることが一番の近道です。 そして、達成したらごほうびを、というか、何か報酬的なものあげることもいいです。 ワークを30分したら、ゲームしていいよ、でもいいですし、しっかりほめてあげることも大切です。 結果よりプロセスをほめる 例えば自学自習でやったテストで100点取った結果をほめるのもいいですが、結果だけでなく、その過程での努力もほめてあげましょう。 まとめのテストでいい点とれたけど、それよりもまして、そこまでの毎日の問題演習を頑張ったね!とか、途中で間違えた問題も戻って解きなおして、できるようになったね!など、 ほめて、子どもの自信を育むことも重要です。 親子で一緒に学ぶ楽しさ 特に低学年のお子さんはそうですが、なかなか毎日机に向かうということも難しいかもしれません。 ただ、保護者の方が一緒に横に座って最初はやってみると、お子さんもやり始めやすいでしょうし、親子の絆も深まります。 お子さんも自主学習をしていて、疑問に思うこともあるでしょう。あれ、どうして? なぜ? と質問してきたときに近くにいてあげて、一緒に学ぶと子どもたちは喜んでやってくれるかもしれません。 まとめ 「自主学習」は自分が主体的に学ぶことです。 自主学習をするようになると、考えますので、成長します。 始めるには、まずはスモールステップをクリアし、少しづつ進めていくことです。 それらの家庭での学びを保護者はサポートすることで、子どもの成長をそ促進できることになります。 そのためには・・・と意気込むより、 「まずは一つ、自主学習ネタを子どもと一緒に考えてみましょう!」 自主学習におすすめ 文理の「ふしぎはっけん! たんきゅうブック」 親子で一緒に身の回りのふしぎを探求し、完成させる体験学習ブック! 好奇心・探求心をのばすためのファーストブック ♪ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 【今回の執筆者】 イニシャル:KN 年代:50代 ~今回の一言~ 一歩、また一歩、足音を踏み鳴らそう♪