小6の学習を ひとまとめ! 中学入学前の復習の必要性とは?

小学校を卒業して中学校に入学する。

新しい生活が待っていて楽しみ!

その半面、勉強のほうでは、「算数」は「数学」に変わるし、教科数も増えるし、なんかむずかしそう。

そう漠然と思ってしまうかもしれません。

今のうちに、何かできることはないでしょうか。

少し考えてみましょう。

どうして小学校の復習が重要なの?

〇 基礎学力が身につくから

中学の勉強は新しいことばかりで大変そう、と思うかもしれません。

でも、中学校の勉強は小学校で習ったことがベースになっているので、そう構えることはありません。

では、どうしたらいいのでしょうか。

やはり小学校で習ったことをおさらい、復習しておけばいいのです。

そうすることで、中学校で勉強するための準備ができ、中学校に向けての基礎学力が身につくのです。

〇 苦手を残さないため

小学校では「算数」だったのが「数学」をいう名前に変わります。

それだけで、「算数苦手だった・・・」、「計算問題、むずかしい・・・」などと苦手意識が先に立ってしまうかもしれません。

そんな風に思ってしまうと中学入学前から苦手意識を持ってしまい、まだ始まっていないのにもったいないです。

小学生の時に苦手だったところは、小学生のうちに残さず克服しておけば、安心して中学生生活を始められます。

〇 中学校との学習つながり

小学校で習ったことがベースとなり、中学校でさらに深めて学んでいきます。

当然、小学校と中学校の学習はつながっています。

たとえば、小学校の算数では、一桁のたし算ひき算などからスタートし、そして小数点が入った計算や分数の計算などを学習していきました。

中学校の数学では、それらをベースにして、方程式を習っていくことになります。

小学校と中学校の学習はつながっているのです。

〇 初めてのテストで好スタートが切れる

中学校に入ると、当然テストがあります。最近は定期テストの形も地域や学校によって様々になっていますが、

パターンとしては2,3か月で区切っての定期テストが行われることが多いです。

中学に入っての初めてのテストは、入学して間もないことから、小学校で習ったことが出題される可能性が高いと思われますので、

しっかり小学校の内容を復習しておくことは、最初のテストでいいスタートが切れることにつながります。

小学校の復習のやり方

〇 冬休み・春休みは絶好の総復習のタイミング

それでは小学校の復習はいつやるのがいいのでしょうか。

夏休みは休みの期間が長いのですが、まだ、学年の半分も進んでいませんので、勉強が進んだ冬休み、春休みが、総復習をする絶好のタイミングだと思われます。

冬休み前までに習ってきた範囲を短期集中で復習できますし、当然、春休みにはその学年で習った全範囲を復習できます。

〇 復習にぴったりの教材は?

教科書やノートを見直す

復習をするのには何をつかってやるのがいいのでしょうか。

ひとつめとして、学校で使っている教科書、そして授業を受けた際にとったノートを見直すことです。

それぞれの地域や学校毎に使っている教科書が異なります。

まず、お手元もある教科書が授業のベースになっていますから、もとの教科書を見直すことは有効です。

そして、その教科書に基づいた授業を受けているので、その際にとったノートはとてもまとめられており、自身の教科書を理解するのに役立つことになるでしょう。

過去のテストを解きなおす

学校で行われた過去のテストを解きなおすことはとてもいい復習方法です。

テストは先生が重要だと思ったことをみんなが理解しているかを確かめるためにやっています。そこには重要事項が集まっています。

それらをもう一度、解きなおしたり、間違えたところだけをさらに見直すことでとても効率的な復習ができます。

学習サイトや学習プリントを活用

今、インターネットには、多くの学習サイトがあります。

学習プリントを無料でダウンロードできるところも多くあります。

インターネットですので、手軽にできます。やりたい教科だけ見てみたり、やりたい範囲だけを選んでできます。

いろんな種類があるので、自分に合ったものがあるかもしれません。

問題集やドリルで復習

書店にある問題集やドリルは、いろんなタイプが発行されています。

教科書に準じて作られている教科書準拠版問題集はまさに、前述の教科書をおさらい復習するのには最適です。

教科書に準じたドリルでの復習も、教科書のマスターにはいいでしょう。

また、7日間や10日間で復習が完成する問題集やドリル、夏休みなど休みの期間に合わせた復習問題集、またキャラクターやカワイイデザインの問題集など、いろんな切り口の問題集があります。

短期間で復習したい人、キャラクターなどを見ながらモチベーションUPさせて勉強したい人など、目的に合わせて選ぶことができます。

〇 学年総復習系の問題集で効率的に復習

そのほかに、学年をまとめて総復習できる問題集もあります。

小学校では算数・国語・理科・社会、そして英語の5教科の1年分を1冊に収録しており、とても効率的にできる問題集です。

3年生であれば3年生の1年間で学習する5教科の内容が1冊に収録されていますし、

6年生であれば、6年生の1年間で学習する5教科の内容が1冊に入っているため、各教科でバラバラに買いそろえる必要がないです。

それぞれの学年で、まとめて総復習するには最適の問題集といえるでしょう。

おすすめの復習教材「全科まとめて」【2025年度改訂】

そこでおススメなのが、文理の「全科まとめて」。

〇 すべての教科を1冊で学習できる

たとえば、3年生の「全科まとめて」は、算数・国語・理科・社会に加えて、英語も入っていて5教科まとめて復習できます。

3年生~6年生は算数・国語・理科・社会・英語の5教科収録。

1年生、2年生は、算数・国語。生活の3教科が入っています。

これらの教科の1年分がまとめて1冊で総復習できます。

〇 学年の総仕上げにぴったり

書店に行くと、復習の問題集がたくさん出ています。

算数はこの問題集を選んで、国語はこちらのほうがいいかなあ、と迷うこともあると思います。

学年の最後に、何かやろう!とするときには、「全科まとめて」は全教科が1冊にまとまっていて、

しかも、1年分が網羅されているので、まず取りかかる問題集には最適。学年の総仕上げにはぴったりの問題集です。

〇 「全科まとめて」おすすめ学習方法

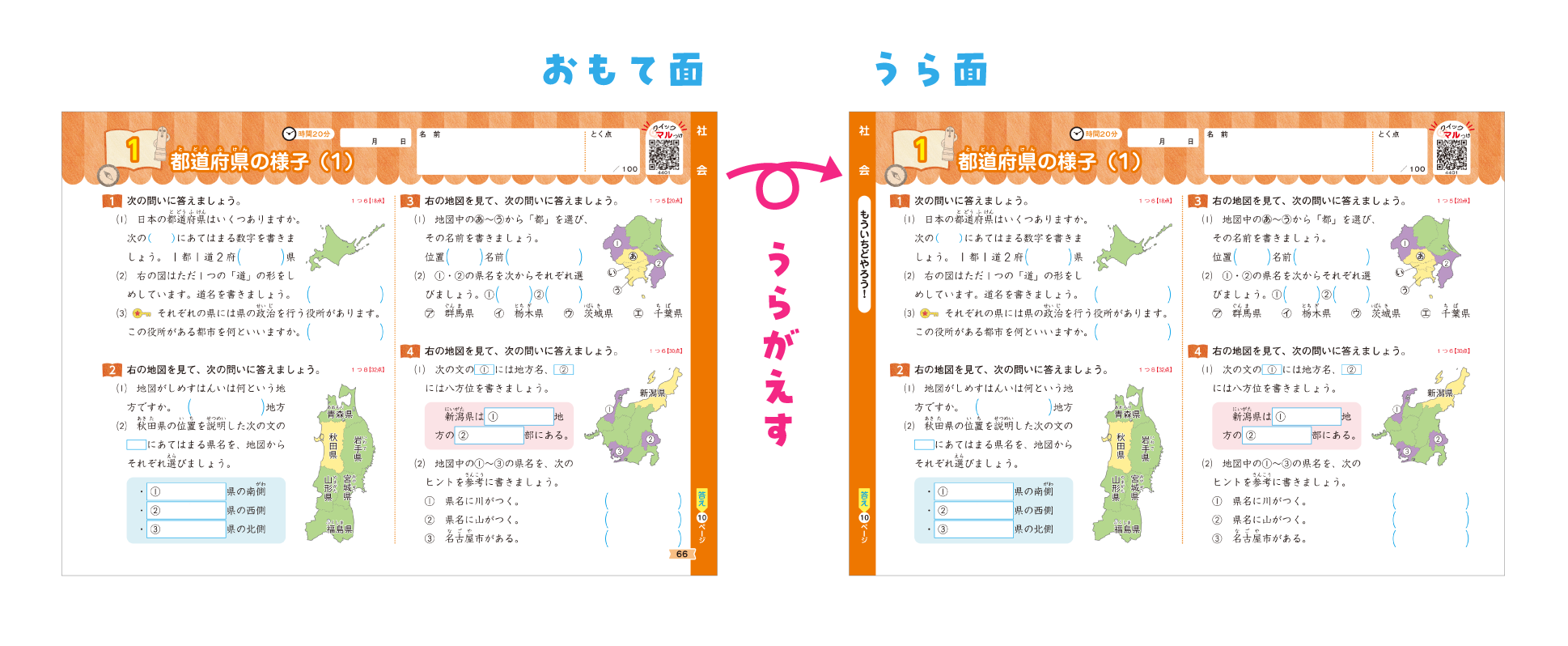

1回1枚の切り取り式なので、机でもリビングでも、どこでもいつでも気軽にできます。

たとえば1日1枚ずつ、やっていくのもいいでしょう。

ページの裏面に、表面が同じ問題になっているので、間違えた問題があれば時間をおいてもう一度取り組んでみましょう。

理解できたか確かめることができます。

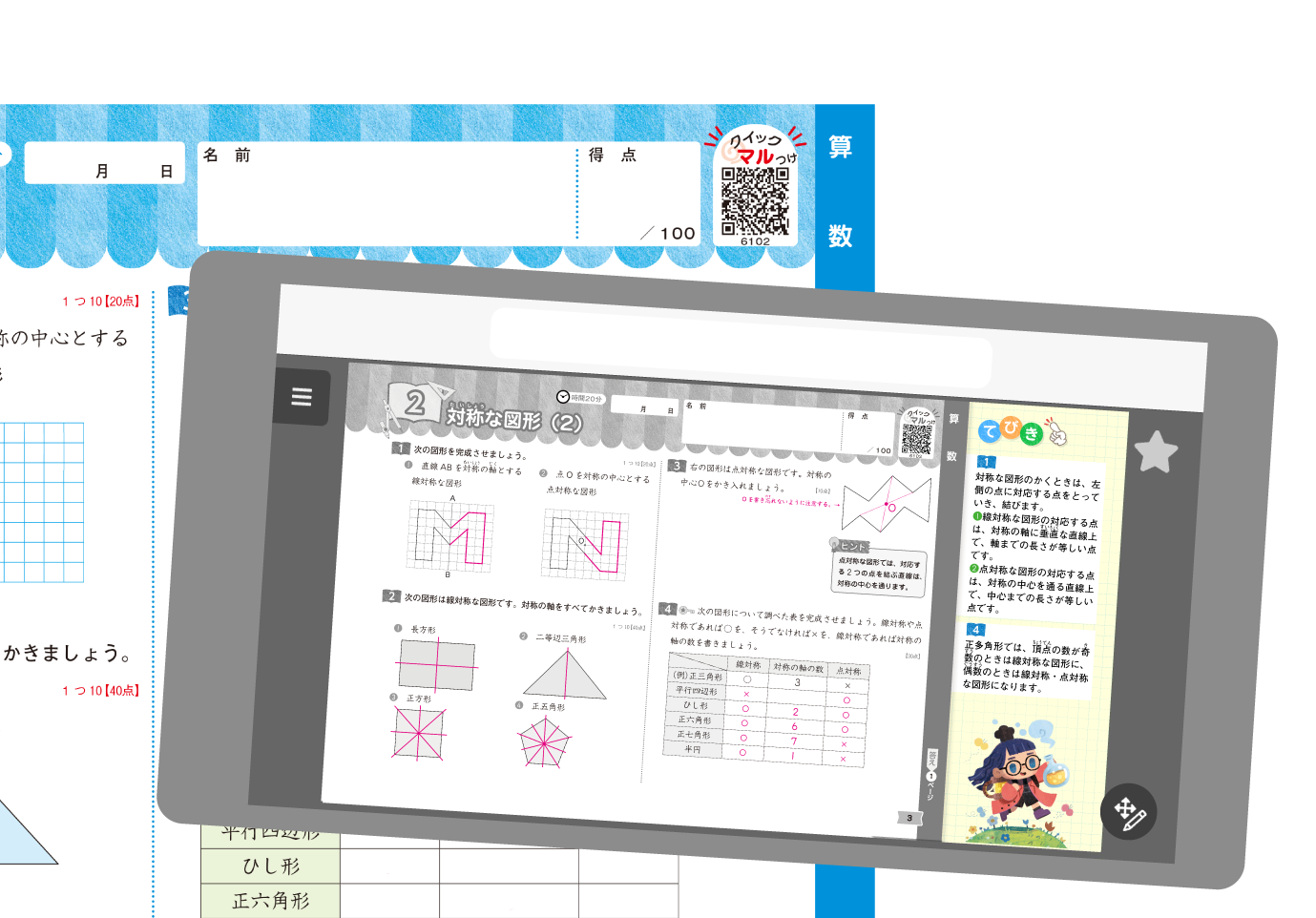

各ページについている二次元コードを読み取ると、デジタル版の解答を見ることができます。

デジタル版は、紙面に答えが書き入れられており、直感的に丸付けを行うことができます。

紙のドリル本体にも答えの一覧が載っているため、従来通り紙を参照して丸付けをすることも可能です。

各教科、それぞれ進めていくと、教科毎に「しあげのテスト」がついていますので、総復習ができる構成になっています。

まとめ

中学校に入学前は何かと不安なものです。

世の中には、いろんな勉強ツールがあふれています。

小学校の復習をしっかりして、基礎学力を身につけ、中学校につなげていきたいですね。

学年の総復習が1冊でできる「全科まとめて」をやって、スムーズなスタートを切れるよう、準備しましょう。

関連記事

【2025年度最新】中学生向けおすすめ問題集9選|自分に合った教材で学力向上を目指そう

「思うように学力が伸びない・・・」「どの問題集を使えばよいか悩んでいる・・・」 そんな中学生のみなさん、学力を向上させるには自分に合った問題集を使うことが重要です。 しかし、中学生向けの問題集は数多く出版されており、 実際に本屋さんに行ったときにどの問題集を選べばよいか悩んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、自分に合った問題集の選び方と、目的やレベル別で中学生向けのおすすめ問題集を9つ紹介します。 あわせて、問題集の効果や活用方法についても解説します。 成績アップのために問題集を探している方、どの問題集を買うべきか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。 <目次> 1.中学生の学力向上には問題集が効果的 2.中学生向け|問題集の活用方法 3.中学生の問題集はどう選ぶ? 4.学校の予習・復習、定期テスト対策におすすめの問題集3選 5.実力アップ&得点アップにおすすめの問題集3選 6.高校入試の合格力をつけるためのおすすめ問題集3選 7.まとめ <POINT> ●問題集を活用することは学力向上に効果的。 ●科目ごとにレベルと学習目的に適した問題集を選ぶのがおすすめ。 ●問題集は内容を理解し、続けられるものを選ぶことが重要。 1.中学生の学力向上には問題集が効果的 中学生の学力向上には問題集を使って多くの問題を解くことがとても効果的です。 多くの問題を解くことで、解答のスピードが上がります。 決められた試験時間で行う定期テストや入試などでは、解答のスピードが重要になってきます。 高校受験を控える中学生は、多くの問題集を使ってより多くの問題に触れることが必要です。 さらに、多くの問題を解くことで、解答パターンが理解できるようになります。 解答パターンが理解できれば、類似した問題が出題された場合に、正しい解答を導きだすことができるようになります。 このように、問題集を活用することには多くのメリットがあるのです。 2.中学生向け|問題集の活用方法 前述のように、問題集を活用することは多くのメリットがあり、中学生の学力向上にとても効果的ということがわかりました。 しかし、問題集の使い方を間違えると膨大な時間がかかり、学力向上につながりにくくなってしまいます。 それでは、どのように問題集を活用するのが良いのでしょうか。 ここでは、効果的な問題集の活用方法を3つ紹介します。 苦手な科目は一冊の問題集を完璧に 苦手な科目ほど、まずは一冊の問題集を繰り返し解き、解けない問題を減らしていくことが効果的です。 一冊の問題集を終わらせることで「できた」という自信に繋がります。 この「できた」自信をつけることが、苦手科目の学力向上にはとても重要なのです。 一冊をやり切った成功体験が、次の勉強のモチベーションになり、苦手意識をなくしていきます。 「一冊を終わらせる」→「自信をつける」→「勉強をしたくなる」の成功サイクルをつくるイメージです。 複数の問題集を同時進行しない 問題集を使って多くの問題を解くことが学力向上に効果的だという話をしました。 多くの問題を解くうえで重要になるのが、複数の問題集を同時に使うのではなく、一冊クリアしたら次の問題集へ進むということです。 たとえば、1冊の問題集をやって60%できたとします。 40%はわからない問題で、この状態でほかの問題集を解いても、もとの問題集の40%は解けないままなので、実力は変わりません。 ですから、一冊の問題集を100%できたという状態にしてから次の問題集へと進むことで、問題を解く力を着実につけることが重要なのです。 暗記教科にはマーカーなどを使う 暗記系の科目は、問題集の本文や解説にオレンジペンや赤シート、暗記ペンなどを使い、繰り返し学習ができるようにしましょう。 オレンジペンで答えを書いたあと、赤シートで隠して繰り返し学習することで、どんどん記憶に定着します。 すでに答えを書き込んでいる場合や、解説を暗記したい場合には、暗記ペンを使いましょう。 暗記ペンで暗記したい文字の上に線をひき、赤シートをのせましょう。オレンジペンと同様に文字を隠すことができるのでくり返し解くことができます。 問題集によっては付録として赤シートやポケットタイプの学習カードが付いてくるものがありますので、付録のチェックも重要です。 3.中学生の問題集はどう選ぶ? 中学生向けの問題集は、種類がたくさんあり、いざ本屋さんに行って問題集を買おうと思っても、どれを選んだらいいか迷ってしまいますよね。 問題集を買ったけど、 「結局合わずに長く使い続けられなかった」「思うように成績が伸びなかった」 そんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。 それでは、どのように問題集を選べば良いのでしょうか。 ここでは、問題集の選び方のポイントを3つ紹介します。 教科書に沿った問題集がおすすめ 市販されている問題集には「教科書準拠版」と、そうでないものがあります。 教科書準拠版とは、それぞれの教科書の内容に沿った問題集です。 実は、お使いの教科書は出版社によって、それぞれ内容が異なっています。 学校の授業は教科書に沿って行われるため、家庭での予習・復習には教科書の内容に沿った「教科書準拠版」の問題集がおすすめです。 また、定期テストの問題は教科書の範囲から出題さるため、教科書準拠版で学習すれば成績アップが見込めます。 授業の予習・復習、定期テスト対策は、まずは教科書準拠の問題集で学習を始めるのがよいでしょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 科目ごとに自分のレベル・目的に適したものを選ぶ 得意な科目はハイレベルなものを、苦手な科目は基礎を学べるものを、といった風に科目ごとに自分のレベルにあった問題集を探しましょう。 事前に自分のレベルを把握することと、問題集の難易度をチェックすることが大切です。 また、学習目的によっても適した問題集は異なります。学生向けの問題集には 「日常学習用」、「定期テスト対策用」、「入試対策用」などがあり、それぞれの問題集は、学習者の目的を効率よく達成できるようにつくられています。 そのため、自分の学習目的に適した問題集を選ぶことが、効率的・効果的に学力を伸ばす近道になるのです。 解説の量やレイアウトもチェックする 問題集は内容を理解し、続けられるものを選ぶことが重要です。 解説が充実している問題集は、内容を理解しやすいです。 せっかく問題集を頑張っていても、わからない部分の解説がないと困りますよね。 そのため、苦手な科目ほど、解説が充実したものを選びましょう。 また、中身のデザインやレイアウトが自分の好みに合っているかも大切です。 カラフルな紙面がよいのか、1色、2色刷のシンプルなデザインがよいのかは好みによります。 市販の問題集は、図やイラストを用いて視覚的にも頭に入りやすくしていたり、 ぱっと見てわかりやすいレイアウトであったりと、さまざまな工夫がされています。 実際に問題集の中身を見てみて、「見やすい・使いやすい」と感じるものを選びましょう。 4.学校の予習・復習、定期テスト対策におすすめの問題集3選 こちらでは、学校の予習・復習、定期テスト対策にぴったりの教科書準拠問題集を紹介します。 学校で習った内容を自分のものにするには自宅での学習は欠かせません。 教科書準拠の問題集ならば学校の授業と教科書の内容に沿って予習・復習ができ、テスト対策にもとても効果的です。 中学教科書ワーク 【2025年度改訂】 教科書ワークはオールカラーの整然とした見やすく親しみやすい紙面が特徴の問題集です。 わかりやすいイラストと図や鮮やかな写真で内容の理解を深めます。 ステージ1→ステージ2→ステージ3の3段階構成(主要5教科)。 基礎から応用へ段階をおって勉強でき、教科書の内容理解が深まります。 そのため勉強がしやすく、毎日の予習・復習からテスト対策まで、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 テストの出題頻度が高い問題が収録されていて、テスト対策も万全です。 また、たくさんの特別付録で学習を楽しくサポートしてくれます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド 中学教科書ガイドは、教科書の内容を、もれなく・くわしく・わかりやすく解説してあるので、教科書の予習・復習に最適です。 教科書の問題について、考え方やヒント・解答が詳しくつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。 教科書の重要事項や定期テストに出題されやすい事項がひと目でわかるようまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。 中学教科書ガイドが1冊あれば、1年間の教科書レベルの内容が習得できるつくりになっているのも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 【2025年度改訂】 定期テストの攻略本は、定期テスト対策にぴったりの問題集です。 教科書に合わせて、テスト範囲を集中学習することができます。 特に大切な要点を押さえた解説と、テスト対策に絞った問題がそろっています。 重要なポイントを赤シートで隠しながら、効率的に学習できます。 毎日の学習に「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、定期テスト前にはこちらの問題集で集中学習、といった使い方が効果的です。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なサポートが充実しています。 学校の定期テストを攻略したいという方には、この一冊がおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.実力アップ&得点アップにおすすめの問題集3選 こちらでは、学力のレベルごと、目指したい得点ごとにおすすめの問題集を紹介します。 簡単すぎて手応えのないものはもちろん、難しすぎる教材も身につかないため、 自分の学力レベルに合った問題集を選ぶことで実力アップ&得点アップにつながります。 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】【2025年度改訂】 わからないをわかるにかえるシリーズは、基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。 やさしくわかりやすい説明、豊富なイラスト、オールカラーが特徴の一冊で、基本からつみあげることを追求しています。 基本→練習→まとめの3ステップ。 各単元で要点を確認し、練習問題で反復したら、単元のまとまりごとにテスト形式で定着度を確認します。 1回分は見開き2ページになっていて、無理なく学習を進められるようになっています。 覚えておきたい知識をチェックできる「ミニブック」や重要知識の暗記に使える「暗記カード」など、教科ごとに学習に役立つ付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略【学年別・領域別】 完全攻略シリーズは、教科書の内容はある程度理解できていて、さらに一歩進みたいという人におすすめです。 基本問題、標準問題、実戦問題と段階的にステップアップできます。 教科書とはちがう題材で豊富に演習するため、定期テスト対策から高校入試の基礎固めまでの確かな実力を身につけることができます。 国語・社会は「耳ヨリ音声解説」、英語(英文法を除く)は発音上達アプリ「おん達」など、教科別のWEB付録が充実していることも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 ハイクラス徹底問題集は、最高峰の問題演習で、定期テスト・実力テスト対策から、入試対策まで、あらゆる試験に強い実力をつける問題集です。 過去の入試で出題されたレベルの問題に触れられます。 定期テストによく出題される標準的なレベルの「徹底理解」から、 公立・国立・私立高校入試のやや高いレベルの「実力完成」、 主に国立・私立高校入試で出題された、かなり高いレベルの「難関攻略」と、 段階的に国立・私立難関校を目指せる高い学力を育成する構成になっています。 問題集の最後は総合実力テストになっていて、強くブレない実力をつけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.高校入試の合格力をつけるためのおすすめ問題集3選 高校入試は、中学3年間で学習した内容の理解が求められます。 高校入試の約7割が中学1 ~2年生で学ぶ範囲から出題されるため、早めの対策と学習の定着が合格のカギです。 高校入試対策ができる問題集を活用し、着実に高校入試の合格力をつけましょう。 わからないをわかるにかえる【高校入試】 わからないをわかるにかえる高校入試シリーズは、超基礎からやさしく学んで高校合格をめざす問題集です。 高校入試対策のはじめの1冊として、苦手な単元をしっかりやり直して高校入試の合格力をつける内容となっています。 「得点力UP! 入試特集」で実際の入試に近い総合問題にチャレンジできます。 入試直前まで使える赤シートつき「合格ミニブック」など便利な付録もついています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策! 「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 コーチと入試対策は、8日間or10日間で仕上げる入試対策用の問題集です。 ウサギとヒツジのかわいいキャラクターがコーチとしてていねいに解説をしていて、受験対策が楽しくなるような紙面が特徴です。 「8日間完成中学1・2年の総まとめ」 入試までまだ時間的余裕はあるけれど、これまで勉強してきた単元に不安がある、短期間に復習をしたいという人に最適です。 8日間で中学1年、2年の復習と定着確認ができます。 使用時期は3年生に進級する直前の春休みや3年生の夏休み頃がおすすめです。 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 こちらは3年間の総仕上げができる問題集です。 使用時期は3年生の夏休み∼冬休み頃がよいでしょう。 入試のリハーサルができる模擬テストの入試チャレンジテストつきです。 どちらも、机に飾って眺めるだけで勉強の役に立つ「応援日めくり」や 点数を記録して弱点を発見できる「ふりかえりシート」など、 楽しく前向きに学習できる付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 【高校入試】 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 完全攻略高校入試は、効率よく勉強をして、高校入試を攻略したい人にぴったりの問題集です。 「中1・2の総復習」 入試に向けての基礎力をつけるにはこちらがおすすめです。 入試出題範囲の約7割を占める、中1・2年の学習内容を効率よく復習でき、苦手な単元の克服にもぴったりです。 「3年間の総仕上げ」 入試に向けての実戦力をつけるにはこちらがおすすめです。 入試で出題頻度の高い問題を、出題形式別や模擬テスト形式など、さまざまな角度から演習ができます。 どちらも、要点とポイントが簡潔にまとめてあり、標準問題からステップバイステップで入試レベルまで力を伸ばせます。 「中1・2の総復習」は1カ月程度、「3年間の総仕上げ」は2カ月程度で取り組めます。ボリュームがあるため計画的に進めるのがよいでしょう。 単元内容をいつでもどこでも確認できる赤シートつきミニブックの「入試直前チェック」や、 いつ、何ページやるのか計画を立てやすい「学習計画表」など、 学習をサポートする付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 7.まとめ 中学生の学力向上には問題集が効果的ですが、目的を決めてレベルに合ったものを選ぶ必要があります。 教科書準拠の教材を使えば、普段の予習・復習として基礎を固めることができますし、 入試対策の教材を使えば、効率的に目標とする高校の合格に近づけるでしょう。 本記事を参考に、自分に適した問題集を見つけてみてください。 そして、ぜひ文理が発行する問題集を学力アップにお役立てください。 問題集は各ネット書店でも購入できますので、ぜひご検討ください。

新中学1年生必見! 春休みにやるべき勉強は? 進学後の学習におすすめの問題集も紹介!

いよいよ小学校卒業まであと少し!中学校入学に向けての準備は進んでいますか? 中学でいきなり授業が難しくなってついていけるか心配… 小学校の学習内容で不安な単元がいくつかある… このように、中学入学前にどんな学習をするべきか迷っている方も多いのではないでしょうか?そんな新中1年生に、復習のポイントと春休みにおすすめの問題集をご紹介! さらに中学進学後の学習に役立つ教科書準拠版の問題集もご紹介します。 目次 中学進級に備えて、新中1が春休みにすべきこと ▶ポイントを押さえた小学校の復習 ▶中学校の学習をちょっとだけ先取り ここだけは押さえておきたい小学校の学習事項 ▶国語の復習ポイント ▶算数の復習ポイント ▶理科の復習ポイント ▶社会の復習ポイント ▶英語の復習ポイント 春休みにおすすめ! 1冊で全教科の復習ができる!「全科まとめて」 中学生は予習・復習が肝心! おすすめは「中学教科書ワーク」 まとめ 中学進級に備えて、新中1が春休みにすべきこと ポイントを押さえた小学校の復習 春休みの間に全教科復習する!など無謀な学習計画をついつい立ててしまっていませんか? 今から中学校に入学するまでの期間は2か月もありません。 小学校の復習を効率よく行うためには、各教科のポイントを絞って学習することがおすすめです。 中学校の学習をちょっとだけ先取り 復習をしつつ、中学校の学習を予習することもおすすめです。 入学前に少しでも学習に触れておくことで、いきなりつまずくことなく、スムーズに中学の学習を進めることができます。 ここだけは押さえておきたい小学校の学習事項 各教科の苦手がはっきりしていれば自身で計画を立て、学習することができますが、どの教科もどこを復習したら良いのかわからない… という方向けに教科別でここだけは押さえたい復習のポイントをまとめました! ポイントを見ながら、自分が特に苦手な教科から復習に取り組みましょう。 国語の復習ポイント 小学漢字の音読み、訓読みを確認し、書けるように(漢字・言語) 中学校ではさらに新出に漢字を学習しなければなりません。 今のうちに、小学校で習った感じは完璧にしておきましょう。 過去に受けた漢字テストで間違えた問題をノートに書き写して、自分だけの漢字ノートを作成すると、1度きりでなく何度も復習することができます。 また、漢検®5級の対象漢字は「小学校6年生修了程度(1026字)」ですので、5級取得を目指して学習するのもおすすめです。 47都道府県をすべて漢字で書いてみよう(漢字・言語) 愛媛、茨城、熊本、新潟…など難しい漢字が含まれる「都道府県」の漢字。 授業で習った人も多いと思いますが、実は小学校では必修なんです。 47都道府県漢字がしっかりと読み書きできるか春休みの間に確認しておきましょう。 都道府県は中学校の地理の時間で「どの場所にあるか」「特産物は何か」といった学習もするので、漢字の読み書きと一緒に学習すると中学への予習にも繋がります。 何がーどうする、何がーどんなだ、何がー何だ、の文の形を押さえる(文法) 小説や説明文の読解が苦手…でも読解問題をどのように対策すれば良いか分からない…。 そんな人はまず、「文法」を復習しましょう。 「文法」を学習するとひとつひとつの文の繋がりが分かるようになり、文章全体の構造がわかるようになります。 文章の構造がわかると、次第に読解問題も解けるようになるので、読解問題が苦手な人はまずは「文法」を押さえるようにしましょう。 算数の復習ポイント 四則演算(たし算、ひき算、かけ算、わり算)を練習しよう 四則演算は中学に上がって学習する数学の基盤となります。 計算ミスがないよう、春休みの内に学習しましょう。 計算スピードも求められてくるので、時間を測りながら問題を解く習慣をつけましょう。 通分や約分のしかたを確認しよう つまずきがちになる分数…。 分数が苦手な人は、通分・約分を理解できていない場合がほとんどです。 改めて通分と約分の方法を確認し、実際に問題を解いてみましょう。 分数、小数の計算を、早く正確にできるようにしよう 四則演算と同じく、分数、小数の計算も時間を測って解くようにしよう。 時間内に解けて余裕がある場合は、必ず見直しをする習慣もつけるようにしましょう。 分数、小数の計算は四則演算と同じく中学数学の基盤になります。 春休みの内にしっかりとスピードと正確さを身につけましょう。 割合の求め方と速さの求め方を確認しよう 割合の問題になると急に手が止まってしまう… 速さの求め方がいまいち理解できない… そんな人は、まずは割合と速さの基本的な考え方と公式を復習しましょう。 考え方が理解できたら、少しずつ演習問題を解き、丁寧に答え合わせしましょう。 面積や体積の求め方を確認しよう 面積や体積の問題も、まずは基本的な考え方や公式を復習しましょう。 問題を解いている途中でつまずいたら、解答を見ながら、もう一度トライしてみましょう。 面積や体積の問題は中学数学でより複雑になるので、苦手な人はしっかり復習するようにしましょう。 得意な人は発展的な問題も解いてみましょう。 理科の復習ポイント 植物の育ち方や昆虫の体のつくりを確認しよう(小3、小5、小6) 小学校で学習した生物分野の復習をしましょう。 教科書の図や写真を見て、植物や昆虫の成長と体のつくりを復習してみましょう。 中学では小学校で習った内容をさらに深めていくので、予習に取り組むのもおすすめです。 もののとけ方のきまりを確認しよう(小5) 「重さの保存」や「物が水に溶ける量の限度」「物が水に溶ける量の変化」など、小学校で実験した内容を思い出しながら復習しましょう。 併せて酸性、アルカリ性、中性などの「水溶液の性質」についてまとめておくとよいでしょう。 流れる水のはたらきと土地の変化を確認しよう(小5、小6) 川の上流・下流で流れる水のはらたきと、川原の石の変化などを復習しよう。 土地の構成物と地層の広がりや、地層のでき方、火山の噴火や地震による土地の変化などをノートにまとめてみよう。 光や音の性質を確認しよう(小3) 光の当て方と明るさや暖かさ、光の反射など復習しよう。 音の伝わり方と大きさも併せて復習しよう。 社会の復習ポイント 日本の7地方区分と47都道府県の位置と名前を確認しよう 実際に日本地図を描いて、書き込んでみよう。 この時、各都道府県の名前は漢字で覚えるようにしましょう。 (※国語の復習ポイント参照) 時代の名前を順番に書けるようにしよう 年表を作成して、それぞれの時代を書いてみましょう。 余力があれば、それぞれの時代の主要な人物やできごとも書いてみましょう。 日本国憲法の三原則を確認しよう 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三原則をしっかりと覚えよう。 単語だけでなく、それぞれの説明も記述できるようになっておくとよいでしょう。 英語の復習ポイント アルファベットの大文字・小文字がすべて書けるようにしよう A~Zまでのアルファベットを大文字・小文字でそれぞれ書いてみましょう。 それぞれのアルファベットにまつわる単語や、イラストも描いて、イメージしやすくするとより定着するでしょう。 身近なものの名前を英語で言えるようにしよう 身近なものの名前とイラストを見て、発音してみましょう。 リズムに乗って発音してみると楽しく学ぶことができます。 発音ができたら、実際に単語が書けるかチャレンジしてみましょう。 自分の好きなこと、できること、したいことなどが言えるようにしよう 家族やお友達と英語で好きなこと、できること、したいことなど英語で表現してみよう。 どのように表現すれば良いか迷ったら、教科書を見て復習しよう。 春休みにおすすめ! 1冊で全教科の復習ができる!「全科まとめて」 小学校の復習をするのに、どの問題集を使えば良いかわからない… そんな方には文理の「全科まとめて」がおすすめです! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら すべての教科を1冊で学習できる! 全科まとめては、すべての教科を1冊で学習することができます。 (※1・2年生は3教科) 各科目に問題集を購入しなくても1冊で完結できるので、短期間での復習教材として最適です! 基礎部分を簡単に総復習 オールカラーなので見やすくてわかりやすく、各教科の基礎を学ぶことができます。 さらに教科ごとに「しあげのテスト」がついているので、各教科の定着度を測ることができます。 詳しい答えとてびきで分からない問題も丁寧に見直すことができ、学習効果が高まります! 1回1枚、切り取り式! 裏面でもう1回! 1回1枚の切り取り式なので、好きな時に、好きな場所で、好きな教科を好きな分だけ取り組むことができます 両面に同じ問題が印刷されているので、表面を解いたあと、時間をおいて裏面に取り組みましょう。復習になります! スマホでさっと解答確認! マルつけらくらく 紙面の二次元コードを読み取るとって、スマートフォンでさっ「答えとてびき」を確認できます。 中学生は予習・復習が肝心! おすすめは「中学教科書ワーク」 小学校の復習は完璧、中学への予習に備えたい! そんな人は教科書に対応している「中学教科書ワーク」がおすすめです! 「中学教科書ワーク」は授業の予習・復習からテスト対策まで年間を通して学習することができます。 ▶ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書にそった準拠版 「中学教科書ワーク」は中学校で使用する教科書の単元に完全対応しているので、授業の進度に沿って学習することができます。 中学で使用する教科書は「採択教科書サーチ」から調べることができます。 自分が所属する学校の教科書がわかったら、その教科書に対応した「中学教科書ワーク」を選ぶようにしましょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 予習・復習&テスト対策に最適 教科書に対応しているので、予習・復習に適しています。 ステージ1→ステージ2→ステージ3の3段階構成なので、基礎から応用へ段階的に学ぶことができます。 予習・復習で都度使用する場合は、予習でステージ1の基礎固め、復習でステージ2の実力チェックを行い、テスト前にステージ3の判定テストを解くように進めると良いでしょう。 さらにテスト直前に、「予想問題」で最終チェックをしましょう。 「予想問題」で間違えた箇所は教科書の対応ページを確認して、教科書の復習と対応する教科書ワークのページをもう一度解くようにしましょう。 付属の「定期テスト対策 スピードチェック」では各単元のポイントが簡潔にまとまっているので、テスト直前に重点箇所の確認ができます。 ▼ステージ1で基礎固め▼ ▼ステージ2で実力チェック▼ ▼ステージ3で判定テスト▼ まとめ 中学校入学後は授業や部活で大忙し! 春休みの間に小学校の復習と中学の予習に取り組んで、スタートダッシュをきりましょう!! 今回ご紹介した内容を全て実践しようと気負うと計画倒れしてしまうので、 自分の苦手を振り返りながら、自分のペースで学習していきましょう。 ご紹介した問題集の他にも、文理には日々の学習をサポートする問題集をご用意しています! 文理のLINE公式アカウントでは、問題集の紹介やキャンペーン情報、おすすめの学習方法を紹介しています。 お役立ち情報が満載ですので、ぜひ友だち追加してみてください。

中学生1年生 数学の問題集の選び方

算数は小学校で終わり、中学校1年生から始まる「数学」は高校受験に必要な重要科目ですね。 しかし算数よりも難易度が高いことでちょっと苦手、定期テストで良い点数を取りたいけれど、どのような対策をして良いかわからない、なんて人も多いのでは多いのではないでしょうか? 今回は中1数学の問題集の選び方についてまとめました。 この春中学1年生になった方には特に知って頂きたいので、是非最後までお読みください! 目次 1.中学1年生におすすめの数学問題集の選び方 ・適切な難易度を選ぶ ・問題の体裁やレイアウトに注目する ・解答解説の充実度を確認する ・口コミをチェックする 2.中1 数学問題集の種類・特徴とおすすめの問題集 ・教科書準拠問題集なら、「中学教科書ワーク 数学1年」 ・基礎問題集なら、「わからないをわかるにかえる 中1数学」 ・標準レベルの問題集なら、「完全攻略 中1数学」 ・ハイレベル問題集なら、「ハイクラス徹底問題集 中1数学」 3.まとめ 1.中学1年生のおすすめの数学問題集の選び方 中1数学の問題集といっても色々な問題集が出版されています。 ここでは目的別の選び方や選ぶ時のポイントを紹介します。 適切な難易度を選ぶ 例えば中1の数学で最初に習うことの多い「正負の数」ですと、小学生の算数では習わなかった0より小さい数である「負の数」が登場します。 マイナスの数という考え方は抽象的で分かりにくいため、中1なってから最初に苦手意識を持つ人が多い学習内容かと思います。 ですので、まずは購入する前に問題集の「正負の数」のような数学の基本となる単元を試し読みして、自分でしっかり理解できるかどうかを確認しましょう。 ちょっと苦手意識のある人は解説のページが充実していて問題数が厳選されている易しめの問題集を、最初から問題を解いて力を付けたい人は実戦的なハイレベル問題集を選ぶのも良いでしょう。 問題の体裁やレイアウトに注目する 一口に問題集といっても紙面の体裁やレイアウトはそれぞれ異なります。 学習する前にその単元がわかりやすく解説されているもの、まとめ部分の空欄を埋めて問題に慣れてから練習問題に取り組むもの、最初から入試問題などをどんどん解いていくものなど様々です。 また文字の大きさやフルカラーかどうかなども、学習のしやすさに関係してきます。 漫画形式やキャラクターなどが丁寧に解説してくれるタイプの問題集もありますので、好みに合わせて選んでください。 解答解説の充実度を確認する 問題集は問題を解くページだけでなく、解答解説のページが非常に重要です。 例えば中1で初めて出てくる方程式では、算数には出てこなかった記号が出てきて、混乱する人も多いのではないでしょうか。 問題を解く際にどうやってその答えに辿り着いたのか、といった答え合わせの際に重要になってきますので、途中式が載っており詳しい解説がついていると良いでしょう。 口コミをチェックする 最近はネット書店でも多くの参考書が販売しています。 書店では実際の紙面が見られることが大きなメリットとなりますが、一方でネット書店であれば実際にその参考書を購入した人の使用感などがわかることが多いです。 中学1年生となると自分で問題集を選ぶ、という人も増えてくると思いますので一度はチェックしたいですね。 もちろん、口コミに書いてあることが全て正しいとは限りませんので、実際に購入する際は必ず自分で紙面を確認しましょう。 2.中1 数学問題集の種類・特徴とおすすめの問題集 それでは次に中1数学問題集の種類と特徴、おすすめの問題集を見ていきましょう。 教科書準拠問題集なら、「中学教科書ワーク 数学1年」 教科書準拠問題集は教科書の内容、順番に沿って作ってあるので、学校の授業に合わせて使うことができます。 実は教科書は学校や地域によって使用している教科書が異なるため、中1といっても全国の中学校で同じように授業が進むわけではありません。 しかし教科書準拠問題集であれば、通っている学校で使っている教科に合わせて予習復習できるため、無理なく確実に学習できます。 中学といえば「定期テスト」が重要になってきますが、定期テストも教科書範囲から出題されることが多いため、テスト対策としても有効です。 教科書準拠でおすすめの問題集は何といっても定番の「中学教科書ワーク 数学1年」です。 教科書ワークはお使いの教科書と全く同じ単元配列、単元名称なので、中1数学の予習・復習がとてもやりやすいことが最大のメリットです。 フルカラーの紙面で見やすく、また基礎から応用と段階を追って構成されているので無理なく学習が進むのも使いやすいポイント。 もちろん中学の内申点にも大きく影響する「定期テスト」の対策問題やホームページテスト、スマホアプリ「どこでもワーク」など学習をサポートする付録も充実しています。 なお、購入の際はお使いの教科書会社を必ず確認するようにしてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 基礎問題集なら、「わからないをわかるにかえる 中1数学」 少し数学が苦手、といった人やまずはしっかり基礎力を鍛えたい、という人におすすめなのは、基礎問題集です。 まとめページの丁寧な解説や、カラフルで見やすい紙面が特徴です。 問題数も厳選されており難しい応用問題は少ない傾向にあるので、中1で良くあるつまずきが起きないように工夫して作られています。 おすすめは「わからないをわかるにかえる 中1数学」です。 ①左ページの解説を読み ②右ページの問題を解き ③まとめのテストでテスト対策 という紙面構成で、解説のページは大事なところが一目でわかるように文字とイラストでわかりやすく書かれています。 つまずきやすいポイントにはヒントが掲載されているなど、ちょっと苦手な人でも解きやすい作りになっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 標準レベルの問題集なら「完全攻略 中1数学」 教科書レベルの問題をもっと演習したい、教科書よりもう少しだけ難しい問題にも挑戦したいという人におすすめなのが標準レベルの問題集です。 「完全攻略 中1数学」は定期テストと対策と高校入試の基礎固めに最適の1冊です。 例題で解き方を学んだあと、「基本問題」「標準問題」「実戦問題」と段階別の構成で無理なくステップアップできます。 「定期テスト対策問題」や「章末仕上げ問題」もあります。 解答・解説は、問題の解き方、考え方、注意点などを詳しく丁寧に解説しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル問題集なら、「ハイクラス徹底問題集 中1数学」 教科書のレベルでは物足りない、早めに実戦的な応用問題に取り組みたい、という人はハイレベル系の問題集にチャレンジするのがいいでしょう。 近年、高校入試の問題も資料の読み解き問題や記述式の解答が増えているといわれており、多くの応用問題に早めに取り組んでおくことで高校入試や、それ以降の学習のアドバンテージを作ることも大事です。 そこで是非手に取って頂きたいのが「ハイクラス徹底問題集 中1数学」」です。 レベル1「徹底確認」:公立高校の入試を中心に標準レベルの問題 レベル2「実力完成」:公立・私立のややレベルの高い問題 レベル3「難関攻略」:私立・国立の難関校を含むかなりレベルの高い問題 というように、段階的に力を付けることができる紙面構成になっています。 解答解説も非常に詳細に掲載されているため、難問対策もバッチリ理解。 ちょっと他の問題集では物足りない、中1では成績トップを狙いたい、そんな人におすすめの問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 3.まとめ いかがでしたでしょうか。 中学1年生の数学はつまずきやすい科目ではありますが、高校入試においては必須科目の一つです。 将来に向けた志望校合格のためにも、苦手にしたくない・または早めに苦手を克服したい教科ですね。 しっかりと学習のアドバンテージを作っておくことは、充実した中学校生活を送るためにも大事になってきます。 さらに、中学数学は高校数学の基礎となります! もっと難しい高校数学に対応するためにも、中1の数学から着実に理解して学習を進めましょう。

中学になると英語は難しくなる? 中1英語でつまずかないために

2020年度から小学3年から6年まで外国語教育が必修化されました。 小学3・4年生は外国語活動として、5・6年では、「英語」が正式な教科になりました。 これまでは英語は中学校からでした。 小学校での英語、中学校での英語とはやはりちがうのでしょうか。 小学英語と中学英語のちがい 小学校で英語が教えられるようになって、当初、中学での英語の学習をそのまま前倒しされるのかと思いましたが、そうではありませんでした。 小学校では、これまで中学で勉強していた文法を中心に学んでいくのではなく、3・4年生からコミュニケーション活動を中心にスタートし、5・6年生から教科書を使った授業が行われていきます。5・6年生になって、英文を読んだり、書いたりを段階的にやっていきます。 話す・聞く中心から読む・書くを含めた4技能に 小学3年・4年生では、「外国語活動」として、自分や身の回りのことを伝え合うことをします。英語4技能でいうところの、「話す」「聞く」を中心にやります。約週1回。 小学5・6年になると、教科となり、授業数も約週2回に増えます。そこでは4技能の「読む」「書く」も加わり、中学につながる授業になってきます。 中学英語は単語数が大幅アップ 英語といえば、単語ですよね。 小学校では約600~700語学ぶといわれていますが、中学校になると、1600~1800語を学ぶことになります。 新学習指導要領により、1000語程度だったものから、1600~1800語へと大幅に単語数が増えました。 これだけをみても、中学に入ったら英語が一気にむずかしくなる、苦手になってしまうのでは・・・と心配になってしまいます。 (また別の観点から、小学校で学ぶとされている約700語の単語は、中学校ではもう習った、既出とされます。 実際は、一部の小学校では、十分に単語を覚えさせる時間が取れない、といった問題も出ています。) 中学英語は文法の学習がある 小学英語では、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心でしたが、中学校での文法重視、読み書き重視の授業になっていきます。 そこには文法というものがあり、これまで「聞く」「話す」だったところから、「読む」「書く」が加わり、さらに「文法」が加わることになります。 中学の英語でつまずかないために 単語を覚える(意味がわかる、読める、書ける) まずは、前述しました単語です。 学習する単語が多くなったので・・・、と言っていられません。覚えましょう。 (まず、土台となるのは、さきほども申しました小学校で学ぶ単語です。ここは基礎として、しっかり覚えて、中学校で学ぶ単語へ移りたいものです。) 覚えるというのは、まずは、単語の意味がわかる。そして、単語が読める。そして、単語を書ける。これらができて、覚えられたといえるでしょう。 覚え方はさまざま、いろんな方法があります。 単語をノートに書いてみる。単語を口に出して読んでみる。それらを繰り返し、単語の意味を隠して自分でテストしてみる、などなど。これらを繰り返し、単語を覚えていきましょう。 文法を理解して、使えるようになる 単語を覚えただけではもちろん完了!ではありません。単語と単語をつないでいく文法も理解していかないといけません。 文法をただ覚えるというより、意味や使い方を理解していけると、このあとの文章を読む、というところで有効になってきます。 長文読解の練習をする これまで、単語を覚え、文法の知識をインプットできたら、次は英文読解の練習です。 長文読解の学習の仕方もいろいろありますが、長文を数多く読んでいくことも一つの方法です。その際、いきなり長い長文を読むのではなく、まずは50文字、次は100文字といったように徐々に量を増やしながら慣れていくと自信もつきながら進んでいけるので、よいでしょう。 英作文の練習をする 英作文も入試では出題されることが多いですので、練習が必要です。 これまで覚えた単語、理解した文法を使っていくことになります。ですので、単語、文法をしっかり身につけ、そのうえで、教科書などに出てくる基本の英文を覚えましょう。 覚えている単語や文法が多いと、表現できる英作文も増えます。 覚える単語や文法の数を増やしながらです。まずは自分が覚えている単語、文法を使い、作文してみることから始めてもいいでしょう。 リスニングやスピーキングの練習をする リスニングやスピーキングは、これまでの単語や文法の学習の総合力が試されます。もちろん流れてくる英文を理解するには、流れてくる単語を知らないと聞き取れません。単語力を高めることはリスニングにはとても大切です。 そして、英文を耳に慣れさせることも重要です。リスニングは、リスニングだけを学習するのではなく、音読(スピーキング)も一緒に行ったほうが、力がつきやすいでしょう。リスニングした英文を、すぐ後に追ってスピーキングすることはリスニングにも効果がある勉強法の一つです。 予習・復習、定期テスト対策にぴったりの英語問題集 ここからは中学に入ってからの、予習、復習、そして、定期テスト対策に合う英語の参考書・問題集をご紹介したいと思います。 中学教科書ガイド 英語1年 【2025年度改訂】 教科書の内容をしっかり理解したい人に合うのが、「中学教科書ガイド 英語1年」です。 教科書の内容を網羅しているので、教科書の予習・復習に最適です。 また、教科書の問題について、考え方や解答がつけてあるので、教科書の内容がズバッとわかり、勉強が進みます。 同時に、教科書の重要事項や定期テストに出そうな事項が一目でわかるようにまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 英語1年 【2025年度改訂】 教科書ワークは教科書準拠版という教科書と同じ目次で同じ単元配列で作られた問題集です。 教科書は教科書ごとに、単元の順番や用語の表記がことなることがありますが、教科書ワークではそんなことはありません。安心して、迷わず学習できます。 紙面はオールカラーで見やすくなっています。 定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」などの付属品のほかに、 リスニングの音声配信や、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、WEBアプリ「Newどこでもワーク」などの豊富なWEB特典があるのもポイントです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 英語1年 【2025年度改訂】 こちらも、教科書準拠の問題集です。書名通り、定期テスト対策にはピッタリの問題集です。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものが揃っています。 赤シートもついており、重要ポイントをシートで隠しながら、効率的に学習できます。 また、中学教科書ワークより、ページ数が少ないので、比較的無理なく取り組めるかもしれません。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら レベル別のおすすめ英語問題集 ここでは英語のレベルに合わせたおすすめの問題集を紹介します。 わからないをわかるにかえる 中1英語 【2025年度改訂】 英語を基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。 イラストや図を多く使い、オールカラーでわかりやすさを重視して作られています。 文法の図解は、視覚的に理解できるため、英語に苦手意識がある方にも学びやすくなっています。 付録として、単語カードやリスニング音声も揃っています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 中1英語 こちらは、教科書だけでは物足りない方におすすめの一冊です。 教科書とはちがう題材で演習するので、定期テスト対策から高校入試委の基礎固めまでできます。 また、発音上達アプリもあり(「完全攻略 英文法」は除く)、リスニング・スピーキング対策もできます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 中1英語 こちらは、難関校の受験を考えている方におすすめの問題集です。 中学1年から、過去の入試で出題されたレベルの問題に触れることができます。 定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベル高めの「実力完成」、そして難関校レベルの「難関攻略」の三段階で確実に実力アップさせる構成になっています。 解説はくわしく、難問にも対応できるよう、工夫されています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 英語は、小学校からなじんでいたにもかかわらず、中学校に入って、1年生でつまずく人も多くいます。 学習する単語の数が大きく増えたり、文法が入ってきたりで、覚えないといけないことが一気に増えます。 また、書くことも加わってくるので、苦手と感じてしまう要素になるかもしれません。 ただ、単語を覚え、文法を理解し、これまで述べてきたように、、順番に学習していけば、理解も深まりますし、目的に合った問題集を選んでいけば、目標に効率的に近づけるでしょう。 文理の問題集も学力アップの一助となれれば幸いです。