歴史の勉強がもっと楽しくなる!語呂合わせ一覧とおすすめ学習カード

歴史の勉強がもっと楽しくなる!語呂合わせ一覧とおすすめ学習カード

はじめに

歴史の学習は、年号や出来事、人物名など覚えることが多く、苦手意識を持つ人も少なくありません。

特に「年号の暗記」は、テストの穴埋め問題や並べ替えで正答率を上げるためには避けては通れないポイントです。

ですが、無理に数字を丸暗記しようとしてもなかなか覚えられず、勉強が嫌になってしまうこともあります。

そこで今回は、歴史の勉強をもっと楽しく、そして効率的にする方法として、「語呂合わせ」を活用した暗記法をご紹介します。

あわせて、「中学教科書ワーク 歴史」特典の、

語呂合わせと相性抜群の学習カード「ポケットスタディ 歴史年号」や、「Newどこでもワーク」といった

おすすめの学習ツールについても詳しく解説します。

歴史の年号暗記はなぜ重要?

歴史の年号を覚えることには、単なる「知識の詰め込み」以上の意味があります。

年号を正しく記憶しておくことで、出来事が「いつ起きたのか」という時間的な位置づけが明確になり、

歴史の流れを理解しやすくなるのです。

たとえば、鎌倉時代に起きた元寇と、室町時代の南北朝の争いについて、

どちらが先かが分からないまま学習を進めていても、日本の歴史の構造を正確に把握することはできません。

年号を覚えることは、「なぜその出来事が起きたのか」という因果関係を考える土台にもなるのです。

語呂合わせとは

語呂合わせの基本的な考え方

語呂合わせとは、数字を音や言葉に置き換え、覚えやすくする方法です。

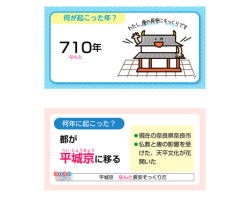

たとえば「710年」は平城京が建立された年です。

唐(現在の中国)の都市長安をモデルとしており、律令制を確立したことも押さえるべきポイントになります。

「なんと(710)長安そっくりだ」といった具合に、数字に意味を持たせて押さえるべきポイントを取り入れることで記憶に残しやすくします。

語呂合わせの多くは、ダジャレやイメージしやすいフレーズで構成されており、視覚的・聴覚的に記憶を助けてくれるのが特徴です。

語呂合わせのメリット

語呂合わせの最大のメリットは、「覚えにくい数字」が「面白くて印象的な言葉」に変わることで、記憶に残りやすくなる点です。

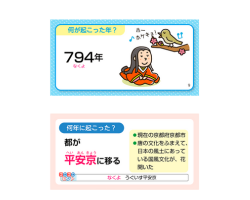

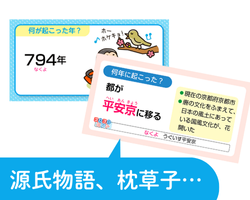

たとえば「794年=なくよ(794) うぐいす平安京」という語呂は、多くの人が学生時代に一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

このように、語呂合わせは記憶の手がかりとなるだけでなく、学習に対する心理的なハードルも下げてくれます。

クイズ形式のおすすめの学習ツールの紹介

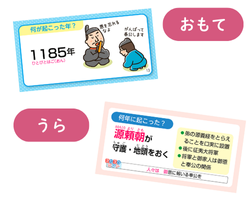

「ポケットスタディ 歴史年号」の特徴

「ポケットスタディ 歴史年号」は、コンパクトなカード形式の学習ツールで、

片面に「年号」と「語呂合わせ」、「イラスト」、もう片面に「出来事」が書かれており、クイズ感覚で学ぶことができます。

語呂合わせと組み合わせて使えば、「1467年 ひとよ(14)でむな(67)しく応仁の乱」といった形で、数字と出来事を一緒に覚えられます。

このカードは通学時間や休憩時間、寝る前の数分など、すきま時間に手軽に取り組めるのが魅力です。

カードの順番をシャッフルして使うことで、記憶の定着も一層深まります。

「Newどこでもワーク」の活用法

「Newどこでもワーク」は、5教科の3年間の学習内容をどこでも手軽に勉強できるWEBアプリです。

問題演習と学習カードの機能がありますが、社会の学習カードは「ポケットスタディ」の内容が音声でも学べます。

視覚と聴覚の両方を使って学習することで、記憶の定着率がアップします。

朝起きたら1つの時代分の年号を音声で聞き、夜寝る前にその内容をカードで復習する…といった学習方法がより効果的です。

耳で聞いたフレーズが頭の中で再生され、語呂合わせがより印象に残りやすくなります。

▶Newどこでもワークの詳細はこちら

時代別・主要な歴史年号の語呂合わせ

ここでは、「中学教科書ワーク 歴史 ポケットスタディ」に掲載されている年号をもとに、

各時代の代表的な語呂合わせをご紹介します。

飛鳥時代

593年 聖徳太子が政務に参加

「明日からも 大使は仏教をいつくしみ」

奈良時代

710年 都が平城京に移る

「平城京 なんと長安そっくりだ」

平安時代

794年 都が平安京に移る

「なくよ うぐいす平安京」

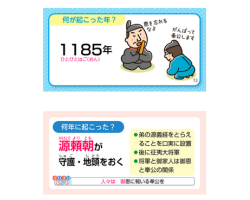

鎌倉時代

1185年 源頼朝が守護・地頭をおく

「人々はご恩に報いる 奉公を」

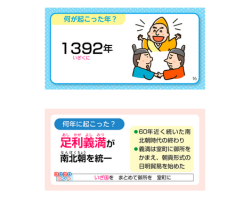

室町時代

1392年 足利義満が南北朝を統一

「いざ国を まとめて御所を 室町に」

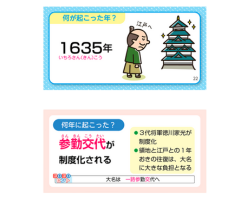

江戸時代

1635年 参勤交代が制度化される

「大名は 一路参勤交代へ」

語呂合わせを活用した効果的な暗記法

繰り返し音読する

語呂合わせは、声に出して読むことでより記憶に残ります。

何度も繰り返し音読することで、耳と口を使って脳に定着させることができるのです。

自分で語呂を作成する

市販の語呂合わせも便利ですが、自分でオリジナルの語呂を考えることで、より強い印象が残ります。

自分なりの言葉遊びを加えたり、好きなキャラクターや出来事に関連づけたりすると楽しくなります。

関連する出来事と結びつける

単に年号と語呂だけを覚えるのではなく、その前後の出来事や背景とあわせて覚えることで、歴史のつながりを深く理解できます。

たとえば、「794年 平安京遷都」とあわせて、「貴族文化の発展」「国風文化」なども関連づけて覚えるとよいでしょう。

クイズ形式で覚える

「ポケットスタディ」や「Newどこでもワーク」を使ってクイズ形式にすることで、楽しく学びながら知識を定着させられます。

友達や家族と問題を出し合うのもおすすめです。

まとめ

歴史の年号を覚えるのは決して簡単なことではありませんが、

語呂合わせを活用すれば、暗記の負担を軽減しながら効率的に学ぶことができます。

そしてその語呂合わせをさらに活かすためには、

「中学教科書ワーク」の特典、「歴史年号 ポケットスタディ」や「Newどこでもワーク」などの学習ツールを併用するのが効果的です。

ぜひ、自分に合った学習スタイルを見つけて楽しく学びながら歴史に強くなりましょう!