なるほど!Bunri‐LOG

対象

中学英文法 完全理解 形容詞と副詞の違いをおさえよう!

もくじ 形容詞と副詞とは? それぞれの役割を理解しよう 形容詞と副詞の違い 3つの見分けるポイント 注意すべき形容詞と副詞 形容詞・副詞の見分け方 実践テクニック これは必ず覚えよう。頻出! 形容詞・副詞の重要単語リスト 形容詞と副詞、よくある質問(FAQ) 練習問題 形容詞と副詞を見分けよう まとめ 「形容詞」「副詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 形容詞と副詞とは? それぞれの役割を理解しよう 英語の文法で、多くの中学生がつまずきやすいのが形容詞と副詞の違いです。 「goodとwellってどう違うの?」 「-lyがついていたら副詞?」 など、疑問がたくさん出てきますよね。 まず大切なのは、 「形容詞も副詞も、ほかの言葉を説明する(修飾する)役割をもっている」 ということです。 ここでいう「修飾」とは、「どんな?」「どのように?」と補足説明することだと考えてください。 ① 形容詞の役割 形容詞は、名詞を説明する言葉です。人・物・ことの「性質」や「状態」を表します。 たとえば、下記のように使います。 このように、形容詞は「名詞の前」に置かれて、あとの名詞がどんなものかを説明します。 「どんな花?」「どんな犬?」と考えると、形容詞が使われていることが分かります。 ② 副詞の役割 副詞は、名詞以外を説明する言葉です。動詞・形容詞・ほかの副詞を説明します。 たとえば、下記のように使います。 「どのように走る?」「どれくらい美しい?」と考えると、副詞が使われていることが分かります。 ★文理の問題集で「不定詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 形容詞と副詞の違い 3つの見分けるポイント 形容詞と副詞を見分けるときは、次の3つのポイントを順番に考えるのがコツです。 ① どの語を修飾しているか(一番大事!) 最も重要なのは、その語が何を説明しているかです。 修飾している語が名詞→ 形容詞 修飾している語が動詞・形容詞・副詞→ 副詞 例文でみてみましょう。 このように、「どの語を説明しているか」を意識すると、正しく判断できます。 ② 語尾で見分ける(-lyがあるかどうか注目) 多くの副詞は、-lyで終わります。たとえば、quickly(急いで)、slowly(ゆっくりと)、carefully(注意深く)などが-lyで終わる副詞です。 ただし、下記のような例外もあるので注意が必要です。これらは形容詞としても副詞としても使われます。 「-lyがない=形容詞」と決めつけないようにしましょう。 ③ 文中の位置で判断する 形容詞と副詞は、置かれる場所にも特徴があります。 形容詞:名詞の前、またはbe動詞のあと 副詞:動詞の前後、形容詞の前、文の最後など 注意すべき形容詞と副詞 ① よく似た意味のgoodと well どちらも似た意味をもっていたます。しかし、goodは形容詞、wellは副詞です。 例 Emi is a good tennis player.(エミは良いテニス選手です) 形容詞 ⇒名詞tennis playerを説明 Emi sings well.(エミは上手に歌います) 副詞 ⇒動詞singsを説明 ② fastとhard とearly これらは、形容詞でも副詞でも同じ形で使います。 の中での役割を見てどちらの品詞か判断しましょう。 例 ●fast 形容詞 Ken is a fast runner(ケンは速い走者です) 副詞 Ken runs fast.(ケンは速く走ります) ⇒名詞(runner)を修飾しているので上の文のfastは形容詞、動詞(runs)を修飾している下の文のfastは副詞です。 ●hard 形容詞 This is a hard problem.(これは難しい問題です) 副詞 Nao studies hard.(ナオは一生懸命勉強します) ⇒名詞(problem)を修飾しているので上の文のhardは形容詞、動詞(studies)を修飾している下の文のhardは副詞です。 ●early 形容詞 I take an early train.(私は早い電車に乗ります) 副詞 I get up early.(私は早く起きます) ⇒名詞(train)を修飾しているので上の文のearlyは形容詞、動詞(get up)を修飾している下の文のearlyは副詞です。 ③hardとhardly 形が似ていてどちらも副詞として使います。しかし、意味が大きく異なります。意味の違いをしっかりとおさえておきましょう。 hard:一生懸命に hardly:ほとんど~ない 例 My brother studies hard.(私の弟は一生懸命に勉強します) My brother hardly studies.(私の弟ほとんど勉強しません) 形容詞・副詞の見分け方 実践テクニック ステップ① まずは、前後の単語をチェック 「この語は、どの語を説明している?」と考えるクセをつけましょう。 名詞を説明しているのなら形容詞、それ以外なら副詞です。 ステップ② be動詞のあとに置けるかをチェック be動詞のあとにきて、主語を説明するのは形容詞です。 She is happy(〇) 形容詞 She is quickly.(×) 副詞 これは必ず覚えよう。頻出! 形容詞・副詞の重要単語リスト ① よく使う形容詞 20選 名詞を説明したり、「~だ」と状態を表したりするときに使う重要な形容詞です。 ② よく使う副詞 20選 動作の様子や、程度・頻度、時、場所などを説明する重要な副詞です。 形容詞と副詞、よくある質問(FAQ) Q:very は形容詞ですか?副詞ですか? A:very は副詞です。形容詞や副詞をさらに強める働きをします。 例 very big(とても大きい)・・・」big(形容詞)を説明 very well(とても上手に)…well(副詞)を説明 Q:-lyがついていたら必ず副詞ですか? A:いいえ。friendly(親しみやすい、友好的な)、lovely(かわいい、すてきな)、lively(活気のある)のように形容詞のものもあります。 例 ① Mr. Mori is friendly.(森先生は親しみやすいです) ② Aki has a lovely bag.(アキはかわいい鞄を持っています) ③ We live in a lively town.(私たちは活気のある町に住んでいます) ⇒be動詞のあとにきて主語を説明していたり(①)、名詞を説明している(②・③)ことから形容詞です。 Q:be動詞のあとは形容詞、副詞、どちらを使いますか。 A:基本的には形容詞を使います。be動詞のあとでは、「主語がどんな状態か」を説明するため、形容詞がきます。 副詞は、動詞の動きや様子を説明する言葉なので、be動詞のあとには使いません。 (〇)Eito is kind.(エイトは親切です) → kind は 主語(Eito)を説明する形容詞。 (×)Eito is kindly. → kindlyは副詞なので使えない Q:同じ単語なのに、形容詞と副詞の両方になるのはなぜですか? A:fast や hard などは、文の中での役割によって形容詞にも副詞にもなります。 形は同じでも、「何を修飾しているか」でどちらの品詞か判断しましょう。 例 a fast car(速い車)…名詞carを修飾→形容詞 run fast(速く走る)…動詞runを修飾→副詞 練習問題 形容詞と副詞を見分けよう この記事の仕上げとして、練習問題にチャレンジしましょう。 次の英文の訳に合うように、( )に入る最も適切な語を下の語群から選びましょう。 そして、形容詞か副詞か答えましょう。※同じ語は1回しか使えません。 問題 語群 【 good / well / fast / happy / carefully / easy / slowly / hard / busy / quiet 】 解答と解説 まとめ 形容詞と副詞の違いは、何を修飾しているかを見れば判断できます。 語尾や置かれている位置も見分けるポイントですが、まずは「どの語を説明しているか」を考えることが大切です。 このポイントを意識して問題に取り組めば、定期テストや入試でも自信をもって解けるようになります。 少しずつ練習しながら、確実に身につけていきましょう。 「形容詞」「副詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用までを豊富な問題量に取り組むことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されています。ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

【保存版】都道府県クイズ30問&楽しく覚える方法 ~小・中学生から大人まで~

もくじ 都道府県クイズに挑戦しよう! 日本の都道府県について知ろう! 挑戦しよう! 都道府県クイズ30問 「楽しく覚える!」 都道府県の覚え方3つの方法」 都道府県に関するよくある質問 まとめ ほかにもある! 都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材 都道府県クイズに挑戦しよう! 社会科の学習で、「都道府県をなかなか覚えられない、覚え方がわからない」というお悩みをよく耳にします。 そんな方におすすめなのが「都道府県クイズ」です! 都道府県を覚えることは、社会科の大切な基礎です。 ニュース、交通、産業、文化、歴史、自然などの学習で、“場所を知っているかどうか” が理解の深さにつながる場面はとても多いです。 「今日食べたキャベツは群馬県で作られている」 「織田信長の出身地は今の愛知県」 こうしたことが自然に結びつくようになると、社会の学びがぐっと広がります。 しかし、都道府県の位置や名前を正しく覚えることはとても大変なことです。 教科書や地図帳を見ているだけではなかなか覚えることができません。 そこで今回は、ゲーム感覚で取り組める「都道府県クイズ」をご紹介します! 親子や友達同士でも取り組める内容となっているので、お互いにクイズを出し合って楽しんでみましょう。 日本の都道府県について知ろう! 「都道府県クイズ」を始める前に、まずは都道府県についての基礎知識を確認しましょう。 上の画像は、日本の都道府県名が書かれた地図になります。 全部で47ある都道府県を、 1都(東京都)、1道(北海道)、2府(京都府、大阪府)、それ以外の43県 に分けることができます。 また、小中学校の学習では、都道府県を7つ(場合によっては8つ)の地方に分けます。 上の地図でも地方ごとに色が分けられています。 北海道地方 →北海道 (1道) 東北地方 →青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 (6県) 関東地方 →茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 (1都6県) 中部地方 →新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知 (9県) 近畿地方 →三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 (2府5県) 中国・四国地方 →鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 (9県) ※8地方区分の場合は、中国地方(前の5県)と四国地方(後ろの4県)に分ける。 九州・沖縄地方 →福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 (8県) また、各都道府県には都道府県庁所在地があり、政治や経済の中心地となっています。 特に注意するべきなのは、都道府県名と市(区)名が異なる場合です。 以下の18の都道府県が該当するので、しっかり確認しておきましょう。 北海道 — 札幌市、岩手県 — 盛岡市、宮城県 — 仙台市 茨城県 — 水戸市、栃木県 — 宇都宮市、群馬県 — 前橋市 埼玉県 — さいたま市、神奈川県 — 横浜市、石川県 — 金沢市 山梨県 — 甲府市、愛知県 — 名古屋市、三重県 — 津市 滋賀県 — 大津市、兵庫県 — 神戸市、島根県 — 松江市 香川県 — 高松市、愛媛県 — 松山市、沖縄県 — 那覇市 ※東京都は都庁が新宿区に所在。 挑戦しよう! 都道府県クイズ30問 それでは、都道府県クイズに挑戦してみましょう! 初級・中級・上級の3つのレベルで10問ずつクイズを出題しています。 自分に合いそうなレベルの問題だけを選んでも、全部の問題に取り組んでみてもOKです。 〈問題編〉レベル別 全30問 ●初級編:小学生レベルの簡単な問題 10問 ●中級編:中学生レベルの基本問題 10問 ●上級編:都道府県マスターに挑戦! ハイレベル問題! 10問 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 〈解答編〉答え合わせ! 全30問の正解はこちら 〈初級編〉小学生レベルの簡単な問題 10問 ●中級編:中学生レベルの基本問題 10問 ●上級編:都道府県マスターに挑戦! ハイレベル問題! 10問 <結果はどうだったかな?> ※( )内は1つのレベル(10問)のみの問題に取り組んだ場合。 「楽しく覚える!」 都道府県の覚え方3つの方法 方法1:地図は形で覚える 都道府県は「形のイメージ」を作ると、記憶に強く残ります。 例えば、テストなどで白地図のような形式の問題が出てきても、形の記憶は消えにくいのでとても効果的です! 下に書いたのは都道府県を形で覚える例ですが、自分ならこんな形に見えるというものを考えて、オリジナルの覚え方を作ってみましょう。 〈山形県の形のイメージ例〉 (例) 北海道→ 右側が斧に見える。 山形県→ 男の人の横顔みたい。 群馬県→ 鳥のツルが飛ぶ姿に見える。 千葉県→ マスコットキャラクターのチーバくんを横から見た姿が県の形を表している。 神奈川県→子犬が横を向いている姿に似ている。 静岡県→ 金魚の形に見える。 愛知県→ 横を向いたサルに見える。 方法2:白地図に書き込んで覚える 白地図に書き込みながら覚える方法は、都道府県の位置関係を確認しながら学習することができるのでおすすめです! ただし、いきなり47都道府県を全部書き込むのは大変です。まずは地方区分で分けながら覚えてみましょう。 たとえば、1つの地方だけを書き込む → 覚えたら次の地方へという流れで進めると覚えやすいです。 また、色分けをしながら書き込むと視覚的に記憶が定着しやすいです。 書き込む際には、各都道府県がどういう特徴を持っているのかにも気をつけてみましょう。 以下のように都道府県の形や周りにある山・海などに注目するのも1つの方法です。 新潟県 →「縦に細長い」「佐渡島がある」 三重県 →「伊勢湾に沿う形」 山梨県 →「周りに海がなくて富士山が南側にある」 宮崎県 →「九州地方の東側にあり、細長い」 方法3:カードや問題集などを使って覚える 教材にも都道府県を覚えるのにうってつけのものがあります。 ここからは、文理のおすすめ問題集を紹介しましょう。 「中学教科書ワーク 社会地理」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書会社別に発行しています。 お使いの教科書にあったものを選びましょう。 ワークには、「ポケットスタディ」という学習カードが付いています。 47都道府県の情報がこのカードにまとめられています。 カードの表面の3つのヒントを見ながらどの都道府県のことを言っているのかを考え、裏面を見て答え合わせができます。 また、裏面から先に見て、その都道府県の特徴などを答えるという暗記カードのような使い方もできます。 どちらからも使えるので、繰り返し確認して47都道府県を頭にしっかり覚えこむのにぴったりです! また、カードは穴をあけられるので、リングでとめて持ち歩き、ちょっとした移動時間や学校の休憩時間に覚えることができます。 学習アプリ「どこでもワーク」を使えば、スマートフォンなどでもカードを見ることができるので、もっと便利に使うことが可能です! 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会3・4年」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学生で「都道府県」についての高度な知識を増やしたい人におすすめです! 日本の都道府県についての問題が充実しています。昔の国名など少し踏み込んだ内容も入っています。 以上、3つの覚え方をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。 自分に合うやり方を1つ選んでもよいですが、様々な覚え方を組み合わせながらやると、さらに効果が期待できそうです。 都道府県に関するよくある質問 最後に、都道府県に関してよくある質問をまとめてみました。 都道府県を覚えていくうえで、誰もが抱くような疑問にいくつか回答しています。 Q1:都道府県は何年生で習うの? 最初は小学校4年生で主に習います。 ただし、都道府県名や日本全体については詳しく扱わない場合が多く、自分が住んでいる都道府県についての学習が中心となります。 その後、中学生の地理でもう一度学習しますが、都道府県名は覚えている前提で、都道府県の位置、県庁所在地、産業や特色(名産、気候、人口など)など詳しい内容が入ってきます。 Q2:県庁所在地が県名と違うのはなぜ? 昔から栄えていた城下町や港町が、県の行政の中心になったケースが多いです。 県の名前は地域全体を指す名前ですが、県庁所在地は「政治の中心」として決まります。 したがって、 県名は「地域全体の名前」 県庁所在地は「政治の中心地」 となり、一致しない場合があると言えます。 また、明治時代にいくつかの藩を統合して県にしたことで、一部の地域で名前が食い違っていることも要因といえます。 Q3:都道府県の覚え方で一番効果的なのは? 書いて覚える派は白地図、耳で覚える派は歌や語呂合わせなど、自分に合った方法を見つけて取り組んでみましょう。 また、複数の覚え方を組み合わせる「複合暗記法」もおすすめです。形・白地図・特徴などのセットで覚えてみてはいかがでしょうか。 Q4:覚える順番は北から? 地方別? ランダムでもいいの? 北から順や地方別に覚えると効率良く覚えられます。 ランダムは復習用として使うと定着が強まるので、おすすめです。 Q5:隣接している都道府県を覚えるコツは? 中心にある都道府県などを基準にして、周りを覚えていくとよいです。 また、地方ごとにセットで覚えると覚えやすくなります。 Q6:1日で覚えられる? 都道府県を全く覚えていない状態から1日で覚えきるのはとても難しいです。 地方ごとに分け、1日30分×数日など地道に覚えるのが現実的です。 Q7:白地図はどこで手に入る? 白地図が無料でダウンロードできるサイトはいくつもあります。 より正確な日本地図になっているものがよければ、国土地理院の「地理院地図」のものがおすすめです。 https://maps.gsi.go.jp/help/intro/school/blankmap.html 県境のあり、なしや地方別などバリエーション豊富な地図は「Kawaii map(日本地図フリー素材)」にあります。 https://mapkawaii.com/index/ また、文理の「小学教科書ワーク社会(3~6年)」や「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会(3・4年)」には白地図の冊子・ページが付いているので、プリントアウトする手間もかからずに白地図を使うことができますよ! まとめ 本記事では、親子でも楽しめる都道府県クイズを中心に、都道府県の覚え方を紹介してきました。 都道府県を覚えることは、地理の知識を広げるだけでなく、日本の文化や地域の個性への理解を深める大切な一歩です。 また、クイズを通して一緒に学ぶ時間は、親子や友達とのコミュニケーションを豊かにし、学びへの好奇心を育ててくれます。 無理のないペースで続けることが力になりますので、楽しみながら少しずつ挑戦を重ね、学習を日々の習慣として育てていきましょう。 ほかにもある! 都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材 記事中で 「中学教科書ワーク 社会地理」 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会3・4年」 を紹介しました。 それ以外にも、都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材があります。 ●小学生向け 「できる!!がふえる⤴ドリル」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・短い時間の反復学習で、無理なくレベルアップできます。・使いやすい1回分2ページ構成。1枚ずつはぎとって使えます。 ●中学生向け 「わからないをわかるにかえる 中学地理」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・今まで1冊の問題集をやり切ったことのない人にもおすすめ。 ・ニガテなところがどんどんわかる、基礎から学べる問題集。

中学英語の不定詞3用法を詳しく解説! ~意味・例文・使い分けと動名詞との違い~

もくじ はじめに 不定詞とは? 基本の形と役割を理解しよう 不定詞の3つの用法:具体的な判別法 3つの用法の見分け方:簡単な判別ステップ ★ 発展編 知っておきたい! 不定詞の応用表現 よくある質問:不定詞と動名詞(~ing)の違い まとめ 「不定詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 はじめに 英語の不定詞は、〈to+動詞の原形〉の形で表します。 最初は少し難しく感じるかもしれませんが、不定詞は英語の表現の幅を一気に広げてくれる大切な文法です。 不定詞の基本をしっかり理解しておくと、動名詞やあとで学ぶ不定詞の応用表現もスムーズに入ってきます。 不定詞は、形は同じ(〈to+動詞の原形〉)でも文の中でどんな役割をしているかによって意味が異なります。 主に次の3つの働きがあります。 1 名詞的用法:文の主語・目的語・補語になる(「〜すること」) 2 形容詞的用法:名詞を説明する(「〜するための」「〜すべき」) 3 副詞的用法:動詞や形容詞を説明する(「〜するために」) 一見、複雑そうですが、ポイントは「文中のどこに置かれているか」と「どんな意味で使われているか」の2つ。 この基本をつかめば、3用法の区別はそれほど難しくありません。 この記事では、この3つの用法をていねいに解説します。 さらに、不定詞の応用表現や名詞的用法とよく似た意味で使われる動名詞との使い分けについても、記事の最後でわかりやすく説明します。 読み終わるころには、「不定詞って意外と簡単!」と自信をもてるようになりますよ。 ★文理の問題集で「不定詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 不定詞とは? 基本の形と役割を理解しよう 不定詞は、〈to + 動詞の原形〉の形で表します。形を見るだけで「不定詞だ」とわかります。 重要なのは、この〈to + 動詞の原形〉が文の中でどんな役割を果たすかを理解することです。 不定詞の基本3用法 まずは〈to+原形〉でひとかたまりになっていることを認識し、次に「文中の位置」と「意味」でどの用法かを判断するクセをつけましょう。 不定詞の3つの用法:具体的な判別法 1 名詞的用法 不定詞が名詞と同じ働きをし、「~すること」の意味を表します。 動詞の目的語になります。また、文の主語や補語になることもあります。 2 形容詞的用法 不定詞が直前の名詞を説明し、「~するための」「~すべき」を表します。 見分け方のコツは「不定詞の直前に説明を受ける名詞があるか」をチェックすることです。 3 副詞的用法 不定詞が後ろから動詞や形容詞を説明します。 「~するために(目的)」や「~して(感情の原因・理由)」を表します。 見分け方のコツは「不定詞の前に説明を受ける動詞句や形容詞があるか」をチェックすることです。 3つの用法の見分け方:簡単な判別ステップ 〈to + learn〉を例に、文中の位置によって用法が変わる例を見てみましょう。 【判別ステップ】 1 「~すること」と訳してみる もし文が意味をなすなら名詞的用法。 2 直前に名詞があるか確認する 名詞があれば、それを説明している形容詞的用法。 3 「なぜ?」「どうして?」と問いかける 動詞や形容詞の目的・理由を説明していれば、副詞的用法。 ★ 発展編 知っておきたい! 不定詞の応用表現 以下の不定詞を使った表現は定期テストでもよく出題されます。 形と意味をセットで覚えましょう。 よくある質問:不定詞と動名詞(~ing)の違い Q1 不定詞も動名詞も目的語にとれる動詞は? like、love、hate、start、begin、continue などの動詞は目的語に不定詞も動名詞もとることができます。 I like to read books.(私は本を読むことが好きです) = I like reading books. Q2 目的語に不定詞だけを使う動詞は? want、decide、hope、wish などの動詞は不定詞のみを目的語とします。 I want to go home.(私は家に帰りたいです) × I want going home. Q3 目的語に動名詞だけを使う動詞は? enjoy、avoid、finishなどの動詞は動名詞(~ing)のみを目的語にとります。 I enjoy playing soccer.(私はサッカーをすることを楽しみます) × I enjoy to play soccer. Q4:不定詞と動名詞で意味が異なる動詞は? try、remember、forgetなどはどちらを目的語としてとるかで意味が異なるので要注意です。 tryとrememberを例に見てみましょう。 まとめ 不定詞〈to+動詞の原形〉には、名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法の3つの働きがあり、それぞれが文の中で異なる役割を果たしています。 どの用法を使っているのかを見分けるときは、 「文中の位置を見る」 「意味を訳してみる」 「その文で何を説明したいのか考える」 の3ステップがとても役立ちます。 また、不定詞と動名詞の違いもおさえておきましょう。 不定詞は「~すること」「〜するための」「~するために」などの幅広い使い方をします。 一方、動名詞は「~すること」という名詞的な働きが中心です。 この特徴を押さえておけば、その違いも自然と理解しやすくなります。 最初は少し難しく感じるかもしれません。しかし、ポイントをつかむと不定詞は英語表現を一気に広げてくれる便利な文法です。 問題練習をしながら、ぜひ「不定詞を使いこなせる」感覚を身につけていきましょう。 「不定詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用まで問題をしっかりとこなすことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、英語を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

風邪をひかずに集中力をキープ! 入試を乗り切る体調管理術

もくじ なぜ体調管理が大事なのか 集中力を維持!生活リズムの「3つの鉄則」 風邪・インフルエンザに負けない「防御の習慣」 疲労のサインを見逃さない「SOSチェックリスト」 まとめ:体調管理は「最も重要な受験対策」 受験勉強を戦略的に!文理のおすすめ高校入試教材 なぜ体調管理が大事なのか 高校受験に向けて成績を上げるためには、毎日の勉強時間の確保が重要です。 多くの皆さんが、夜遅くまで机に向かったり、休日に長時間集中したりと、 「どれだけ時間を確保できるか」 に意識を向けていることでしょう。 もちろん、学習時間を確保することは大切です。 しかし、実はその「時間」以上に大切なのが、時間の密度を決める「集中力」です。 体調管理は、この集中力を最大化し、維持するための土台づくりなのです。 集中力と体調はセットである 体調が整っていない状態では、どんなに机に向かっても脳のパフォーマンスは上がりません。 ◆ 鼻詰まりや軽い頭の重さを感じるだけで、それまで順調だった集中力が一瞬で失われてしまう。 ◆ 目の疲れや肩こりがあるせいで、大事な解説がなかなか頭に入ってこない。 このように、小さな不調が勉強の効率を激しく下げてしまうのです。 体調管理は、あなたの集中力を守り、勉強の効率を上げるための大切な土台づくりなのです。 受験は「計画」が命! 体調不良は避けたい落とし穴 高校受験は、試験当日までの残り時間を逆算し、計画的に勉強を進めることが成功の鍵です。 ここで、体調不良を起こすとどうなるでしょうか。 ◆数日間の勉強時間がストップし、学習スケジュールに遅れが出ます。 ◆回復後も、遅れを取り戻すのにエネルギーを使い、新しい単元に進むのが難しくなります。 論理的な思考と計画が求められる受験において、体調不良はスケジュールを乱す大きな落とし穴です。 自己管理能力こそが、あなたの勉強計画を最後まで守り抜くための重要な力です。 体調管理は単なる「予防」ではなく、「集中力を守り、計画をスムーズに進めるための戦略」なのです。 集中力を維持!生活リズムの「3つの鉄則」 体調管理の土台は、日々の生活リズムにあります。 特に大切な「睡眠」「食事」「休憩」について、みなさんがすぐに取り入れられる3つのルールを見ていきましょう。 鉄則1:ゴールデンタイムは気にしない! 「睡眠の質」を重視 かつて、 「夜10時から深夜2時は成長ホルモンが活発に出るゴールデンタイムだから、この時間に寝たほうが良い」 と言われていました。 しかし、最近の研究では、寝る時間帯よりも「睡眠の質」の方が重要であるという考えも出てきました。 質の高い睡眠は、記憶の定着にもつながります。 規則正しい睡眠を習慣に 平日と休日で起床時間を大きく変えず、毎日同じ時間に寝起きしましょう。 朝、決まった時間に朝日を浴びると、体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れるサイクルが整います。 とはいえ、朝は眠くてなかなか起きられないこともありますよね。 ◆ 起きたらすぐにカーテンと窓を開ける。 ◆ 少し冷たい水で顔を洗う など、自分に合った目が覚める行動をとってみましょう。 寝る前は「クールダウン時間」を作る 就寝の1時間前には、スマホやゲーム機を手放しましょう。 ブルーライト(画面から出る強い光)は、眠気を誘うホルモン(メラトニン)の分泌を邪魔して、眠りを浅くしてしまいます。 スマホやゲームはほどほどにし、軽い読書やストレッチでリラックスする時間を作ることが重要です。 誘惑に負けそうなときは、 「この行動が合格につながるんだ」 「合格するためにがんばれ私」 などと声に出して言ってみましょう。 鉄則2:「脳のエネルギー」を絶やさない補給術 脳は、ブドウ糖をエネルギー源としています。 このブドウ糖が不足すると、集中力は低下し、イライラしやすくなります。 朝食の重要性 朝食をしっかり摂ることで、午前中の脳のエネルギーが安定します。 ご飯やパンなどの炭水化物と、卵や肉などのタンパク質をバランス良く摂り、午前中の集中力を保ちましょう。 【ブドウ糖を含む主な食材】 白米、パン、じゃがいも、バナナなどが挙げられます。 戦略的なブドウ糖の摂取 長時間勉強して集中力が切れてきたと感じたら、少量のブドウ糖(例:ラムネ菓子)を補給しましょう。 ブドウ糖は吸収が早いので、手軽に脳のエネルギーを回復させることができます。 ただし、摂りすぎると逆に眠くなる(血糖値の急降下)ので注意が必要です。 鉄則3:体をほぐして「血流」をアップ 長時間座って勉強していると、血流が悪くなり、肩こりや目の疲れから集中力が切れます。 5分間の休憩で体を動かすことが、リフレッシュと集中力復活の鍵です。 「ポモドーロ・テクニック」を応用 ポモドーロ・テクニックとは、「集中時間と短い休憩時間を交互に繰り返す」勉強法です。 25分勉強したら5分休憩するなどが効果的です。 イタリア語で「トマト」を意味するこのテクニックは、考案者がトマト型のキッチンタイマーを使っていたことに由来しています。 休憩時間になったら、すぐにスマホを見るのではなく、軽く体を動かしましょう。 軽いストレッチや首回しは、血流を良くし、新鮮な酸素を脳に送ることができます。 椅子に座ったままできる首や肩甲骨を動かすストレッチは、凝り固まった筋肉をほぐすのに効果的です。 風邪・インフルエンザに負けない「防御の習慣」 受験生にとって、風邪やインフルエンザは絶対に避けたいところです。 ここでは、日々の生活で実践すべき、ウイルスに負けないための具体的な「防御の習慣」を見ていきましょう。 予防の基本中の基本:手洗い・うがいの正しい手順 「手洗いうがいはしているから大丈夫」 と思いがちですが、実は正しい手順でできていないケースも少なくありません。 自己流ではなく、科学的に効果のある方法を徹底しましょう。 正しい手洗いを徹底 石鹸を使い、指の間、手の甲、そして爪の先まで、最低でも30秒以上かけて丁寧に洗いましょう。 外から帰宅したときだけでなく、食事の前や勉強の休憩中など、こまめに手を洗うことが重要です。 喉のケア 外出後や人が多く集まる場所に行った後は、必ずうがいをしましょう。 特に流行期は、殺菌作用のあるうがい薬を使うことも効果的です。 喉を乾燥させないことも重要です。 見落としがちな点:乾燥とマスク ウイルスは湿気に弱く、乾燥した環境を好みます。 室内の環境を整えることが、風邪予防の重要なポイントです。 加湿の重要性 空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜の防御機能が低下し、ウイルスが侵入しやすくなります。 部屋の湿度を50%~60%に保つことを意識しましょう。 加湿器がない場合は、濡れタオルを部屋に干すだけでも効果があります。 正しいマスクの付け方 人が多い場所へ行く際は、マスクを着用しましょう。 重要なのは、鼻と口を完全に覆い、隙間がないようにフィットさせることです。 マスクが汚れたり湿ったりしたら、こまめに取り替えるようにしましょう。 疲労のサインを見逃さない「SOSチェックリスト」 体調不良が本格化する前に、「少し疲れているな」「集中力が落ちてきたな」という体のサインに気づくことが非常に大切です。 頑張りすぎる中学生ほど、この「SOS」を見逃しがちです。以下のチェックリストで、自分の状態を冷静に確認してみましょう。 要注意!集中力低下のサイン 以下の項目に当てはまる数が多いほど、「休むべきサイン」または「勉強法を見直すべきサイン」が出ている証拠です。 ◆ 朝、なかなかベッドから出られず、起きた後も頭が重い。 ◆ 勉強中に、内容が頭に入らず、同じところを何度も読み返してしまう。 ◆ 以前は解けた問題で、単純なミス(計算ミスなど)が増えている。 ◆ イライラしたり、小さなことで家族や友達に強く当たってしまう。 ◆ 肩こりや目の疲れがひどく、休憩してもなかなか回復しない。 サインが出たら「勇気ある一時停止」を もしチェックリストに多く当てはまったら、それはあなたの体が悲鳴を上げている証拠です。 「もう少し頑張ろう」と無理を続けると、かえって大きな体調不良につながり、計画が大きく遅れてしまいます。 【取るべき行動】 1. 睡眠を最優先:その日の勉強を切り上げ、いつもより早く寝ましょう。 2. 体を動かす:外に出て散歩をするなど、軽い運動で気分転換を図りましょう。 3. 保護者とのコミュニケーション:保護者や先生に正直に体調や精神状態を伝え、協力してもらいましょう。 無理を隠さずに話すことが、体調を回復させるための最初の一歩です。 疲労のサインを見つけたら、すぐに「勇気ある一時停止」をすることが、集中力を維持し、最終的な目標達成に繋がる最も論理的な行動なのです。 まとめ:体調管理は「最も重要な受験対策」 今回の記事では、体調管理が単なる「予防」ではなく、「集中力と学習計画を守るための戦略的な行動」であることを解説しました。 風邪をひいたり、疲れで集中力が落ちたりすることは、受験において避けたい最大の落とし穴です。 体調管理は、勉強時間と同じくらい、あるいはそれ以上に大切な最も重要な受験対策なのです。 今日からできる!「集中力UP」のための3つの行動 最後に、この記事で紹介した内容の中から、今日からすぐに始められる具体的な行動を3つにしぼって確認しましょう。 1. スマホを寝室に持ち込まない 寝る前のブルーライトをカットし、睡眠の質を向上させます。質の高い睡眠こそが、記憶の定着と翌日の集中力アップに繋がります。 2. 勉強中に5分間、ストレッチをする 長時間座りっぱなしで血流が悪くなるのを防ぎます。休憩のたびに体を動かすことで、脳に新鮮な酸素を送り、集中力の回復を図りましょう。 3. 疲労のサインを正直に伝える 少しでも「疲れた」「しんどい」と感じたら、無理をせず、保護者や先生にそのサインを伝えましょう。 早めの休息こそが、計画の遅れを最小限に抑える最も賢い選択です。 受験勉強を戦略的に!文理のおすすめ高校入試教材 体調を整えたら、いよいよ本格的な受験対策です。 文理では、あなたの学習スタイルに合わせて選べる3つの人気シリーズをご用意しています。 「完全攻略高校入試」シリーズ 入試によく出る問題パターンを徹底分析し、網羅した定番シリーズです。 各単元の重要ポイントを段階的にステップアップしながら学習でき、基礎から応用までをムラなく仕上げられます。 この一冊で全範囲の定着を目指す、王道の受験対策教材です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わからないをわかるにかえる高校入試」シリーズ 「なぜそうなるか」を徹底的に解説し、つまずきやすいポイントを乗り越えるための理解を深めます。 やさしい言葉と図解で「自分で考えてわかる」状態を作り出し、苦手意識を克服できます。 教科書から入試までの橋渡しをしたい、一つひとつ着実に理解したいあなたに最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「コーチと入試対策」シリーズ まるで隣にコーチがいるような構成で、問題を解く際の思考プロセスを丁寧にガイドします。 問題の読み解き方や、得点に繋がる解答の書き方を身につけることを目的としています。 入試実戦力と答案作成力を磨き、本番で確実に点を取る力を養います。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 執筆者紹介 【今回の執筆者】 スー 【プロフィール】 学生時代サッカー、テニス部に所属していました。 スポーツ全般大好きです! 横浜F・マリノスサポーター 最近ボドゲにはまっていて、ボドゲカフェによく行きます!

2025クリスマスキャンペーン実施中!

2025クリスマスキャンペーン もうすぐクリスマス! サンタさんは大忙し。ひとりで、世界中の子どもにプレゼントを届けるのはとっても大変です。そんなサンタさんのお仕事を、文理LINE公式アカウントで出題する7問の3択クイズに答えて手助けしてあげましょう。 最後まで問題を解いてくれた方の中から、抽選で5名様に500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募資格 利用規約に同意していただいた日本国内に在住の方ならどなたでも応募可能です。 応募方法 STEP1:文理のLINE公式アカウントを友だち追加 STEP2:クイズに回答 STEP3:すべてのクイズに回答すると進める応募フォームに必要事項を記入し、応募 ※応募は、おひとり様1回までとなります。 ▲メニューから「2025クリスマスキャンペーン」をタップ プレゼント内容 抽選で5名様に、図書カードネットギフト500円分をプレゼント 当選について ・応募期間終了後、抽選によって当選者を決定いたします。 ・当選発表は、2025年12月下旬、景品の発送をもってかえさせていただきます。 ※景品の発送は日本国内に限らせていただきます。 ※LINEのアカウントの削除または変更等の理由により、プレゼントのお届けができない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせは、こちらのフォームまでお願いいたします。 当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。

時計の仕組みとその歴史

あなたのお家には、どんな時計がありますか? めざまし時計、腕時計、壁掛け時計…。振り子時計や砂時計があるお家もあるかもしれません。 時計には、デジタル時計もあればアナログ時計もあります。また、電波を受信して正確な時刻に自動で合わせる電波時計もあります。 今日のブログは、そんな「時計」にまつわるお話です。 もくじ 時計の歴史 時計を発展させてきた人類の深い知恵 時計と時刻を学ぶ問題集 時計の歴史 大昔からある時計 日時計 人類最古の時計は、今から約7000年前にエジプトで発明されたとされる日時計です。地面に棒を立て、太陽と影の位置で時刻を読み取っていました。 (画像はイメージです) 水時計 日時計は太陽が出ていないと使えません。そこで登場したのが水時計です。容器の底に開いた小さな穴から、一定の速さで水が減っていき、その残量の高さで時刻を読みました。 砂時計 水時計には、気温で水が凍ったり蒸発したり、動かすと水がこぼれてしまったりという欠点がありました。そこで、水の代わりに「砂」を使う砂時計が発明されました。 (画像はイメージです) 燃焼時計 一定の速さで燃える性質を利用した燃焼時計もあります。油を入れたランプに目盛りをつけ、燃えて減っていく油の量で時刻を知る「ランプ時計」などがその例です。 近代に登場した時計 機械式時計のはじまり 最初の機械式時計は1300年頃に登場したといわれています。おもりが落ちる力を利用して歯車を動かし、鐘を鳴らして時刻を知らせました。 振り子時計 1656年、オランダの科学者クリスチャン・ホイヘンスが発明したのが振り子時計です。ホイヘンスは、ガリレオ・ガリレイが発見した振り子の法則を応用しました。 振り子の原理とは、「振り子は、紐の長さが同じであれば、重さや振れ幅に関係なく、1往復にかかる時間は変わらない」というものです。 (画像はイメージです) 持ち運べる機械式時計 懐中時計や腕時計などの携帯型時計は、ゼンマイとテンプという発明によって可能になりました。 ゼンマイ:巻かれるとゆっくりほどける。その力で時計を動かす。 テンプ:一定のリズムで振動し、歯車が進むタイミングを制御する重要パーツ。 ゼンマイの力だけでは歯車が一気に回ってしまうため、テンプがその動きを細かく調整し、1秒ずつ進むようにしたのです。 現代に登場した時計 水晶時計(クオーツ時計) 機械式時計はゼンマイを巻く必要があり、一日に数秒はずれてしまいます。そこで、電池と水晶(クオーツ)を使う、より正確な水晶時計が発明されました。 水晶は電気を通すと正確な振動をするため、その数を数えて時刻を測ります。 原子時計 原子は一定の速さで振動する性質があります。その非常に安定した振動を利用したのが原子時計です。誤差は「数千万年に1秒」といわれるほど正確です。 電波時計 電波時計は、国の標準時を送信する施設(日本では福島局と九州局の標準電波)からの電波を受信し、原子時計に基づく正確な時刻に自動で合わせる時計です。 時計を発展させてきた人類の深い知恵 ここまで見てきたように、さまざまな発見や発明が時計に活かされています。この中には、小中学校の理科で学ぶ内容もあります。 日時計の仕組み(小学校3年生) 小3の理科では、太陽の動きと影の向き・長さを観察します。これは昔の人が時間を知るために行っていたことと同じです。 (図の出典:『小学教科書ワーク 理科3年 東京書籍版』p.49) 振り子の仕組み(小学校5年生) 紐の長さ・重さ・振れ幅を変えて、振り子の周期を調べる学習をします。振り子時計は、この原理そのものを応用したものです。 (図の出典:『小学教科書ワーク 理科5年 啓林館版』p.66) 時計と時刻を学ぶ問題集 時計の読み方を学ぶ 時計の読み方は、小学校低学年の算数で学びます。時計が読めることは、社会生活に欠かせないスキルです。お子さまがしっかり読めるようになるまで、繰り返し練習しましょう。 教科書ドリル 1年:とけい/2年:時こくと時間/3年:時こくと時間 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼がふえる↑ドリル 2年 時こく時間・たんい/3年 時こく時間・たんい ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おかしなドリル 1年:とけい/2年:時こくと時間 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 時計に使われている原理を知る 時計には、小中学校の理科で習う知識がたくさん活用されています。今回紹介したのはごく一部ですが、理科の知識は私たちの生活のあらゆるところで役立っています。 お子さまの学習にも、大人の学び直しにも、ぜひ文理の教材をご活用ください。 小学教科書ワーク 理科 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 理科 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら まとめ 今回は、時計の歴史と仕組みを紹介し、関連する理科の知識にも触れました。学校で学ぶ内容が、私たちの生活にどのように生かされているのかを知ると、より学習が面白く感じられますね。 【今回の執筆者】しーば【プロフィール】学生時代、好きだった教科は国語と社会です。古典の漫画とか、歴史のドラマとかで勉強(?)していました。全体の流れがわかるのでおすすめです! 好きな動物は、柴犬。柴犬カフェで癒されたい。

内申点が低いと受験に不利? 今からできる内申点UP方法を紹介!

もくじ はじめに:内申点ってなに? なぜ注目されているの? 意外と知らない! 内申点が見られる“3つの場面” いつから内申点は関係するの?「記録される学年」ガイド 内申点はこう決まる! 3つの観点とその見られ方 内申点を上げるために今すぐできる6つの行動 よくある誤解Q&A:内申点ってホントに大事? まとめ:内申点は「未来の選択肢」を広げるカギ 「内申点」UPにおすすめの文理の問題集 はじめに:内申点ってなに? なぜ注目されているの? みなさん、「内申点」という言葉を聞いたことがありますか? 高校受験を控える中学生のみなさんやその保護者の方はもちろん、小学生のお子様をもつ保護者の方も、この言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。 内申点とは、中学校での学校生活の記録として、成績・態度・提出物などを先生方が総合的に数値化したものです。 では、もう少し具体的に見ていきましょう。 「通知表」と「内申点(内申書)」はどう違うの? 先生から渡される「通知表」は、お子様の頑張りを家庭に伝えるためのものです。 これに対し、高校に提出される「内申書」(その一部が内申点)は、受験の合否判定に使われる正式な文書です。 通知表の評定(5段階評価など)をもとに作成されます。 一方、内申書には成績だけでなく、出欠状況や部活動、委員会活動、その他特記事項など、学校生活全般の記録が含まれます。 つまり、通知表は「ご家庭への報告書」、内申書は「高校への正式な報告書」という違いがあります。 高校入試で内申点が重視される理由 なぜ内申点が高校入試でこんなにも注目されているのでしょうか? それは、高校側が「受験当日の点数だけでは見えない日頃の頑張り」を知りたいと考えているからです。 ①中学校での学びの姿勢 授業を真面目に受けているか、課題をきちんと提出しているかなど、高校での学習に耐えうる学習態度があるかを見ています。 ②公平な評価 受験は一発勝負ですが、内申点は中学生活の日々の積み重ね。 多様な視点から、より公平にみなさんの努力を評価するための重要な資料となります。 ☆本ブログの過去の記事でも内申点について解説しています。 本記事ではさらに掘り下げ、くわしく説明しています。 特に、「内申点が受験だけでなく、その後にも影響すること」や「内申点が決まる観点」を具体的な行動と結びつけて解説します。 意外と知らない! 内申点が見られる3つの場面 内申点は、単に受験で点数に換算されるだけでなく、みなさんの進路選択のあらゆる場面で関わってきます。 ① 推薦入試では“出願の条件”になることも 「推薦入試」を検討している場合、内申点は特に合否の重要な要素となります。 多くの高校では、推薦入試の出願資格として、「内申点の合計が〇点以上」といった基準を設けています。 内申点がこの基準に満たない場合、どれだけ筆記試験の対策をしていても、そもそも出願すらできないことになってしまいます。 たとえば、「推薦入試=内申命(いのち)」と言われる地域や、難関校の推薦では、高い内申点が求められる傾向があります。 地域や年度によって基準は異なりますが、「推薦で合格したい!」と願うなら、中1・中2のうちから内申点を意識した生活を送ることが不可欠です。 ② 一般入試でも“内申が鍵になる”高校もある 「推薦ではなく一般入試で頑張るから大丈夫」と思っていませんか? 実は、一般入試においても内申点の重要性は高いです。 公立高校の一般入試では、「学力検査(当日の筆記試験)」と「内申点(調査書)」の合計点で合否が判定されます。 高校によってその割合は異なりますが、特にトップ校などでは、合格者の内申点のレベルが高い傾向にあります。 「内申が足りないと、当日の筆記試験で満点に近い点を取らなければ逆転不可能」なケースもあります。 「実力があるのに、内申点が足りなくて悔しい思いをした…」となりたくないですよね。 早いうちから内申点対策を意識し、「実力と内申」の両方をバランス良く伸ばしていくことが大切です。 ③ 内申点は“進学後”でも使われるケースあり 内申点の記録は、高校入試のためだけのものではありません。 高校進学後も、在籍していた中学校から提出された「内申書(調査書)」が、高校内での参考資料として保管されることがあります。 たとえば、大学受験における推薦入試の校内選考や、高校入学後の特待生制度、奨学金の申請などです。 さまざまな場面で「中学時代の記録」が参照される可能性がゼロではありません。 内申点は、単なる受験の一要素ではなく、「長く残る記録」としてみなさんの未来に影響を与えることを覚えておきましょう。 保護者の方も、お子さまの学校生活の記録が長く残ることを意識し、日常の取り組みを見守ってあげましょう。 いつから内申点は関係するの? 「記録される学年」ガイド 「いつから本気を出せばいいの?」という疑問は、中学生や保護者のみなさんが最も気になるポイントかもしれません。 1.地域によって異なる内申点が反映される学年 内申点がいつの学年の成績から高校入試に反映されるかは、都道府県によって大きく異なります。 近年では、中1からの努力が評価につながるケースが多く見られます。 下記の表では、主に関東圏を例に取り上げました。 ※上記は2025年11月時点の情報で、一例です。詳細は必ずお住まいの地域の教育委員会や中学校にご確認ください。 東京都のように「中3のみ」という地域もありますが、関東圏では、神奈川県、埼玉県、千葉県は中1・中2の成績も入試に影響します。 2.中1から意識すべき“3つの理由” たとえ「中3のみ」反映される地域に住んでいても、中学1年生から内申点を意識することは非常に重要です。 ①成績はすぐには上がらない 「中3から頑張れば大丈夫」と思っても、いきなり成績を劇的に上げるのは難しいものです。 特に苦手教科の克服には時間がかかります。 中1・中2から学習習慣をつけておけば、中3で焦ることなく受験対策に集中できます。 ②通知表=次学年の評価にも影響 中1・中2の通知表の評定は、先生方が「この生徒はどれくらいできるか」を把握するための参考情報となります。 特に、中1で良いスタートを切ったことで、先生からの期待値が高まり、次学年以降の授業での態度や取り組みへの評価にも、無意識のうちに良い影響を与える可能性があります。 ③生活記録が蓄積される 内申書には、成績だけでなく、部活動、委員会、学校行事への取り組み、そして欠席日数などの「生活記録」も記載されます。 これらは中1からの積み重ねであり、中3になってから挽回することはできないものです。 「中3から頑張っても遅い?」と不安になる必要はありません。 しかし、中1から意識することで「高校合格のチャンス」が広がることは間違いありません。 内申点はこう決まる! 3つの観点とその見られ方 現在の内申点は、単に定期テストの点数だけで決まるわけではありません。 新しい学習指導要領に基づき、主に3つの観点からみなさんの学習状況が評価されています。 観点1:知識・技能(主にテスト・小テスト・技能評価) これはみなさんが最もイメージしやすい観点です。 定期テスト、小テストの成績が主な評価対象です。 ただし、筆記試験だけでなく、実技教科における「音楽の演奏」「体育の技能」「家庭科のレポート」など、教科ごとの技能の習得度も含まれます。 ★日々の予習・復習、テスト対策におすすめの文理の問題集 中学教科書ワーク 定期テストの攻略本 観点2:思考力・判断力・表現力(主にレポート・発表・考察) 知識を使って「自分で考え、判断し、表現する力」が評価されます。 発展的な問題へのチャレンジ、レポートの論理性、授業中の発言の内容、グループワークでの考察などが評価対象です。 ただ正解の答えを出すだけでなく、「なぜそうなるのか」を深く考え、自分の言葉で説明できているかが重視されます。 忘れられがちな観点ですが、授業での発言やノートの内容など、先生がしっかり見ている部分です。 点数と同様に、積極的に「自分の考え」を出す姿勢が大切です。 観点3:主体的に学習に取り組む態度(主に態度・課題の提出) これは「内申点アップの最大のカギ」とも言えます。 授業中の発言、聞く姿勢、課題の提出状況など、“普段の行動”が丁寧に評価されます。 単に「発言が多い」だけでなく、「授業内容に沿った適切な発言か」「真剣に話を聞いているか」といった授業への積極的な参加姿勢が評価されます。 家庭学習だけでなく、授業中にどれだけ主体的に学ぼうとしているかが評価の対象になる点に注意が必要です。 内申点を上げるために今すぐできる6つの行動 内申点アップは特別なことではありません。日々の学校生活を見直し、小さな行動を変えることから始まります。 ① テストの“1週間前から”復習スタート 内申点のベースとなる「観点1:知識・技能」を上げるためには、定期テストでしっかり点数を取ることが不可欠です。 〈目標〉 観点①対策として、「高得点を取ること」を意識しましょう。 〈行動〉 テストの1週間前から復習を始める習慣をつけましょう。 前日に焦って一夜漬けをするのではなく、計画的に勉強することで、深く内容を理解でき、結果として「知識・技能」の評価につながります。 ② 提出物は“ただ出す”のではなく“ていねいに出す” 「観点3:主体的に学習に取り組む態度」で最も先生に見られるのが提出物です。 〈工夫〉 締切りを守るのはもちろん、ただ課題を提出するだけでなく、内容を工夫する姿勢も評価されます。 〈ワンポイント〉 文字を丁寧に書きましょう。読みやすい文字は先生に好印象です。 課題に表紙をつけたり、図や表を使ったり、といった工夫をして提出してみましょう。 課題の余白などに「〜についてもっと知りたいです」といった感想を書いて提出してみましょう。熱意を伝えることができます。 ③ 実技教科を“手を抜かず”にがんばる 実技教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)を軽視してはいけません。 〈重要性〉 たとえば、東京都では、高校入試の際、実技4教科の評定合計を2倍して計算されます。 このように、主要5教科と同じかそれ以上に実技教科を重要視する地域もあります。 〈熱意〉 実技(演奏する、絵を描く、球技をする、など)が苦手でも「真剣に取り組む姿勢」は評価されます。 筆記テスト(知識・技能)で満点をめざしてみましょう。 また、提出物(主体的な態度)も工夫してみましょう。 実技の全教科でベストを尽くしましょう。 ④ 授業中の“ノートのとり方”を工夫する 授業中の活動は、観点2と観点3の両方に影響します。 〈丁寧さ〉 発表やプリント提出だけでなく、ノートの“丁寧さ”も重要です。 単に先生の板書を写すだけでなく、自分で考えたことや質問したいことなどをメモとして残すことで、主体的な学びの記録になります。 〈工夫例〉 日付と授業テーマを必ず書きましょう。 重要なポイントや感想などを色を変えて書きましょう。 授業後に「まとめページ」を作って、学習したことを整理しましょう。 ⑤ 発表・質問に“1回は手を挙げる”を目標に 授業への積極性は、観点2と観点3を上げる直接的な行動です。 〈積極性のアピール〉 授業中の積極性は評価の対象です。授業中に「1回は手を挙げる」を目標にしましょう。 〈シャイな人向け対策〉 授業が始まる前に教科書やノートを読み返し、「質問メモ」をあらかじめ用意しておきましょう。 難しい質問でなくても、「この用語はどういう意味ですか?」といった確認の質問でも十分に意欲を示すことができます。 ⑥ 欠席・遅刻をできるだけ減らす 内申書には、成績以外に「出欠の記録」が記載されます。 〈推薦入試への影響〉 欠席日数が多いと、特に推薦入試で不利になる可能性があります。 〈体調管理〉 健康管理を徹底し、欠席・遅刻を極力減らすようにしましょう。 やむを得ない事情(病気や家庭の事情など)がある場合は、必ず事前に担任の先生に相談することが大切です。 よくある誤解Q&A:内申点ってホントに大事? 内申点について、みなさんが疑問に思いやすいテーマをQ&A形式で示します。 まとめ:内申点は「未来の選択肢」を広げるカギ 内申点とは、みなさんの「未来の選択肢」を広げるカギとなるものです。単に「受験の合否に関わる」だけではありません。 内申点を高くすることで、受験できる高校の幅(進路の自由度)が変わり、希望する進路を実現しやすくなるのです。 内申点を上げるために、今日からできることは次の3つです。 内申点対策は、決して受験のための特別な勉強ではありません。 それは、「普段の学校生活を大切にし、真面目に学ぶ姿勢を身につけること」そのものです。 この記事を読んだら、ぜひ今日から一つでも行動を変えてみましょう。 みなさんの日々の努力が、きっと未来の大きな選択肢につながります。 保護者のみなさんも、お子さまの努力を日々見守り、その成長を一緒に喜んであげてください。 内申点UPにおすすめの文理の問題集 毎日の予習・復習なら、「中学教科書ワーク」 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク 充実した特典で、あなたの日々の学習を完全サポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら テスト直前の対策なら、「定期テストの攻略本」 テストに出るトコ、スピード学習 定期テスト対策の決定版 これでテスト対策はバッチリ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ★どちらのシリーズも実技教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)があります。それぞれ1冊でその教科の3年間分の内容を学習できます。

【中学生向け】 数学の解法まとめ! 高校受験で点が取れるパターン学習法

もくじ はじめに:数学の「解法」って何?なぜ大事なの? 解法を身につける3ステップ学習法 単元別:入試によく出る「定番の解法パターン」 解法暗記は必要? 暗記だけじゃない勉強法 模試・過去問で解法力を試す方法 まとめ:今日からできる「解法力UP」3つの行動 数学の解法を確認! 文理のおすすめ問題集 はじめに:数学の「解法」って何?なぜ大事なの? 「公式はしっかり覚えているのに…」 テストや模試になると、『どうやって解き始めれば良いか思いつかない…』 高校受験の数学で、こんな壁にぶつかっている人が多いのではないでしょうか。 「解き方が思いつかない」原因は、あなたの理解不足ではありません! それは… 公式を覚えるだけの学習から、 「解法力」を身につける学習に切り替えるタイミング が来ているサインです。 ★ 数学の「解法」とは? ★ 数学における「解法」とは、簡単に言うと、 【問題を解くための決まったやり方や道筋(みちすじ)】 のことです。 数学の問題は、公式や定理をただ暗記しているだけでは通用しません。 特に高校入試では、複数の公式を組み合わせたり、図形に補助線をひいたりといった「最初の一歩」が肝心です。 この「最初の一歩」や「手順」が、数学における解法=定石(じょうせき)と呼ばれます。 ★ 高校入試で点が取れる「定石」とは ★ 高校入試で出題される問題の多くは、見た目が複雑に見えても、その裏には「この条件があれば、この手順で解ける」という決まったパターンがあります。 これが「定石」です。 定石を理解し、使えるようになれば、あなたは以下のような壁にぶつかることがなくなります。 ・「頭が真っ白になる」 のを防げる! → 問題文を見た瞬間に、この定石が使えそうなどと判断できるため ・「時間が足りない」 を防げる! → 途中で迷ったり、無駄な計算をしたりする時間がなくなるため この「定石を思いつく力」こそが解法力であり、高校入試で安定して点を取るために最も大切な力なのです! 次のセクションでは、この解法力を身につける具体的な学習ステップを見ていきましょう。 解法を身につける3ステップ学習法 数学の解法力を身につけるためには、 「見る」「わかる」「使う」 の3つのステップで体系的に学習を進めることが重要です。 ただ解説を読んで暗記するのではなく、この3ステップを踏むことで、家庭学習でも入試に通用する再現性の高い実力を身につけることができます。 【ステップ1】 定番の解法パターンを「見る」 数学の問題には、 「こういう条件があるときは、こう解く」 という決まった「型」があります。 まずは、その型がどんなものかを知るために、定番のパターンを意識的に「見る」ことから始めましょう。 【目的】 問題と解法の「対応パターン」を認識する。 【アクション】 1.教科書や問題集の例題、基本問題を用意します。 2.解き方がすぐにわからなかった問題や、応用問題の導入部分に注目します。 3.問題の「条件(何が与えられているか)」と、解説の「最初の一手(解き始め)」に集中し、 「こういうときは、こう解く」という対応パターンを確認します。 4.付箋(フセン)などを使って、 「比の問題」「面積を求めるときに補助線をひく問題」 など、解法パターンごとに問題を分類していくと、頭の中で整理しやすくなります。 このステップでは、まだ自力で解こうとしなくて大丈夫です。 まずは、 「こういう型があるんだ!」 ということを目で見て理解し、脳にインプットしましょう。 【ステップ2】 なぜそう解くのか「わかる」 ステップ1で「型」を見た後、次に大切なのは「なぜその手順なのか?」という理由を理解する=「わかる」ことです。 これが、解法をただの暗記で終わらせないための重要なプロセスです。 【目的】 解法の本質を理解し、「応用力」をつける。 【アクション】 解説を読みながら、 「なぜこの補助線をひくのだろう?」 「なぜここで連立方程式にするのだろう?」 と、立ち止まって疑問を持つ習慣をつけましょう。 キーワードは「なぜ」です。 参考書や授業で先生から教わった解説を、自分の言葉でノートに書き直す練習をしましょう。 「この式にする理由は、面積が等しいからです。」 のように、手順だけでなく理由を併記します。 図形問題であれば、定理の名前だけでなく 「この定理を使うと、この角度とこの角度が等しいことが証明できる」 という、使い道の流れを理解するように努めます。 解法の「理屈」がわかれば、問題の数字や設定が変わっても、正しい手順を応用できるようになります。 【ステップ3】 覚えた型を「使う」 最後に、ステップ1と2で理解した解法パターンを、自分の実力として定着させるために「使う」練習をします。 【目的】 定着した解法を、本番で自力で「再現」できる力を養う。 【アクション】 1.自力で解く ステップ1で見た問題を、もう一度自力で解いてみます。 2.初手だけ見て再トライ もし途中で手が止まってしまったら、「最初のアクション」だけ解説で確認し、すぐに解説を閉じます。 3.最初からやり直す 最初の一手を見てもなお解き進められない場合は、その解法がまだ定着していないサインです。 すぐに最初からやり直し、解法の流れを意識しながら解き進めます。 4.再現ノートの活用 解法を見てもスムーズに解けなかった問題は、「再現ノート」に書き残し、手順と理由を整理します。 これが、あなたの自分専用の解法集となります。 このステップで大切なのは、「最初の一歩(解法パターン)」を自分の手で再現できるまで繰り返すことです。 単元別:入試によく出る「定番の解法パターン」 ここでは、中学数学の主要な単元で、高校入試によく出題される「解法の定石」を具体的に見ていきましょう。 【方程式の文章題】 手順に従って式をつくり、答えを求める! 文章題は、数学的な思考力と日本語の読解力が試されますが、解き方の流れは決まっています。 定石 1.求める数量を文字で表す 問題で聞かれている数量をxやyなどの文字で表します。 通常は、求めるべき数量を文字で表します。 そうすることで、求めた解をそのまま答えにできるからです。 2.方程式をつくる 文章中の数量の関係(「合計」「等しい」「差」など)に着目し、方程式や連立方程式をつくります。 式をつくりにくいときは、表に整理すると、数量の関係や単位が明確になります。 問題文の数値部分に線をひいて、関係を確かめるのも良いでしょう。 3.解を求めて吟味(ぎんみ)する 2でつくった方程式の解を求めた後、そのまま答えとして良いか確かめます。 問題の条件を満たしているかを確認し、単位をつけて答えをかきます。 要注意:人数を求めるのに、答えが小数や分数になっていないか 金額を求めるのに、答えが負の数になっていないか など、問題に当てはまるかを考えましょう。 間違いやすいポイント 割合 → 百分率は小数に直してから計算 例 x円の 20% 引き → (1-0.2)x 速さ → 単位をそろえてから計算 例 行きは 2時間、帰りは 30分 かかった。 → 合計の時間は、 2+0.5 (時間) または、 120+30 (分) 【関数】 グラフ・表・式をつなげる解き方 関数の解法の定石は、グラフ、表、式の3つの関係をおさえ、自由に変換できるようにすることです。 定石 1.表から式をつくる 変化の割合やxとyの値の関係から、 ・yがxに比例、反比例しているのか ・1次関数か ・xの2乗に比例しているか を見抜き、式に表します。 2.式からグラフをかく 中学校で学習する関数のグラフには、直線と曲線があります。 式が y=ax+b と、1次関数( b=0 のときは比例)の形をしていたら、傾きと切片からグラフをかきます。 式が y= x a 、y=ax2 の形をしていたら、xに 1 、 2 、 3 … のときの値を代入して座標を求め、 それぞれの点を通るような、なめらかな曲線をかきます。 3.交点の座標の求め方(連立方程式の利用) グラフの交点の座標を求めるときは、それぞれのグラフの式から連立方程式をつくって解くのが定石です。 ・2直線の交点 → y を消去して、 x についての1次方程式を解きます。 ・x軸との交点 → x軸は y=0 の直線と考えます。 グラフの式に y=0 を代入し、xの値を求めます。 ・放物線( y=ax2 )と直線の交点 yを消去して、xについての2次方程式を解きます。 間違いやすいポイント y=ax2 の変域を求めるとき、原点Oをまたぐ変域になっているときは要注意です。 yの変域の最小値や最大値が 0 になることに気づかないミスが多いです。 【図形】 合同・相似・角度の見抜き方 図形問題では、「補助線をひく場所」や「どの三角形に注目するか」というパターンの見分け方が定石となります。 定石 1.補助線をひく 平行線や接線、円周角など、問題の条件から定理を利用できるように補助線をひくのが定石です。 2.特別な図形に注目 与えられた図形の中に、合同な三角形や相似な三角形、二等辺三角形などの特別な図形が隠れていないかを見抜くことが重要です。 3.錯角・同位角の利用 平行線が示されている場合、錯角・同位角が等しいことを利用して角度を求めたり、相似の証明につなげたりします。 間違いやすいポイント 合同と相似の条件を混同しないようにしましょう。 証明問題で、根拠となる定理や条件(例:平行線の錯角など)を明確に記述せずに進めてしまわないようにしましょう。 【確率】 場合分けと樹形図の使い方 確率の問題は、数え忘れや重複をさけて、すべての場合の数を正確に把握することが定石となります。 定石 ・さいころを2つ使うなど、事象が2つで独立している場合は、表にまとめると便利です。 ・玉を順番に取り出す場合や、じゃんけんのように順番や組み合わせが複雑な場合は、樹形図を使って数え漏れをふせぎます。 1.表や樹形図で整理する 2.すべての場合の数を求める 樹形図や表のマス目を数え、起こりうる全ての場合の数を求めます。樹形図は小さい順に、規則正しく書いていくのが鉄則です。 3.問題の条件を満たす場合の数を求める その中で、問題の条件に当てはまる場合の数を数えます。 間違いやすいポイント さいころ2個のように「区別がない」ように見えても、それぞれ「大・小」として区別して全ての場合の数を数え上げる場合が多いです。 どのようなサイコロやコインを使っているのか、問題文をよく読むようにしましょう。 解法暗記は必要? 暗記だけじゃない勉強法 高校受験の勉強法について調べると、 「数学は暗記するな、理解しろ」 という意見と 「解法はパターンとして暗記すべきだ」 という意見の両方を目にします。 いったいどちらが正しいのでしょうか。 結論から言うと、どちらも大切ですが、順番が重要になります。 数学で本当に実力をつけるには、以下のサイクルを回すことが必要です。 理解する → 覚える → 使う 解法は、まず「なぜこの手順なのか」を理解します(理屈を知る)。 その上でスムーズに再現するために覚えます(パターン化する)。 そして繰り返し問題を解いて使います(定着させる)。 こうすることで、初めて本番で使える力になります。 NG例 手順だけ丸暗記はキケン! 解法の理屈を飛ばして、手順だけを丸暗記してしまうのは危険です。 よくある失敗例は次のようなパターンです。 ★ 全部同じように見える ★ 少し問題の設定や図の形が変わっただけで、「暗記したパターン」と違うと感じて手が止まってしまいます。 ★ 応用できない ★ 応用問題は、いくつかの基本解法を組み合わせたものです。 手順だけを覚えていると、どの解法をいつ使えばいいのか判断できず、手が出なくなります。 丸暗記は一時的な点数にはつながるかもしれませんが、実力が伴わないため、入試本番で通用しにくい勉強法です。 OK例 「自分の言葉」で理解しながら覚える 解法を「使える知識」にするためには、「自分の言葉」で理由を説明できる状態を目指しましょう。 これには、ステップ2で紹介した「再現ノート」が非常に有効です。 ★ 自分用の解法ノートの作り方 ★ ・【図】:問題の図や条件を図示する。 ・【手順】:解法の流れを箇条書きで書く。 ・【理由】:なぜその手順を踏むのか(例:なぜここで補助線をひくのか、なぜ図形を分割するのか、なぜ垂線をひいたのか)を、 自分の言葉で簡単に説明する。 ★ 暗記カード化・ルール化の例 ★ ・表:「問題の条件」 → 裏:「解法ルール」 ・例 表:「図形の辺の長さが等しいことを証明する」 → 裏:「その辺を含む合同な図形がないか確認」 ※自分なりの言葉でわかりやすくまとめましょう。 このように、問題の型と、それに対する自分の行動ルールを明確にすることで、単なる暗記ではなく、判断力として解法を身につけることができます。 模試・過去問で解法力を試す方法 入試対策の仕上げとなる模試や過去問は、あなたの「解法力」を試す絶好の機会です。 これらの演習は、単に点数を計るためではなく、「どこができなかったか」を見つけて、自分の解法集(定石)に追加していくためのものだと考えましょう。 問題を解き終わった後、わからなかった問題の解説を読んで「次回は再現できるか」までが、過去問演習の重要な復習サイクルです。 5分考えて → 解説 → 再現 が基本サイクル! 過去問や模試を解くとき、 ・すぐに諦めないこと ・答えをすぐに確認しないこと が、解法力を高めるポイントです。 ★ まず自力で考える(時間を区切る) ★ 問題を前にして手が止まったら、タイマーを使って5分だけ集中して考えましょう。 この5分で「解法のパターン」を思いつけるか試すのが目的です。 ★ 時間を区切って解説を確認 ★ 5分考えても解法が思いつかなければ、すぐに答えを見るのではなく、「最初のアクション(解法の一歩目)」だけ解説で確認します。 ★ 自分で最後まで書き直す(再現) ★ 最初の一歩が分かったら、解説を閉じて自分で最後まで解答を書き上げましょう。 この「自分の手で再現する」作業が、解法を定着させます。 このサイクルを回すことで、「思いつかなかった解法」を自分のものにすることができます。 「解けなかった問題」を宝物にする 解けなかった問題は、あなたの弱点ではなく、「次に得点源になる可能性を秘めた宝物」です。 解法を再現できた後、その問題を必ず記録に残しましょう。 ・ミスノートや「できなかったカード」に追加 解けなかった問題、あるいは解法を途中で忘れてしまった問題は、ミスノートや暗記カードに追加します。 問題の図や条件と、それに合った解法(最初の一歩)をセットで書き込むことで、「自分専用の解法集」が完成します。 ・次回に備える これらの記録は、試験直前や模試の直前に見直すことで、解法パターンの引き出しを増やす最強の武器となります。 まとめ:今日からできる「解法力UP」3つの行動 今回の記事では、高校受験の数学で点を取るために必要なのは、公式の丸暗記ではなく、 「解法力(定石パターンを使いこなす力)」 であることを解説しました。 数学はセンスではなく、正しい手順でコツコツ積み上げれば必ず伸びる科目です。 難関問題に立ち向かう力をつけるため、今日からすぐに以下の3つの行動を始めましょう。 1.1日1枚、「解法カード」を書く 問題を解いた後、「解き始めの最初の一歩」をカードやノートに記録しましょう。 表: 問題の図や条件(例:問題の図の中に直角三角形がある) 裏: 解法のルール(例:三平方の定理を使って長さを求めることができる!) 毎日少しずつ「定石」をストックしていくことが、解法力を高める一番の近道です。 2.「最初の一手だけ見て」再トライする もし問題が解き進められなくなったら、すぐに答え全体を見るのはやめましょう。 「解法の最初のアクション(一歩目)」だけ解説で確認し、残りは自力で最後まで解き切る練習をしましょう。 この「自力で再現する」ステップが、あなたの解法を確かな知識に変えます。 3.解けなかった問題を「宝物」としてノートに記録する 模試や過去問で間違えた問題は、あなたの弱点ではなく、「まだ伸びる余地」を示しています。 解法を理解したら、その問題を「自分専用の解法集」としてミスノートに追加しましょう。 入試直前にこれを見直すことが、あなたの点数を確実に上げる最強の復習となります。 高校受験は、解法力をコツコツと積み上げれば、必ず突破できます。 今日から行動を変えて、数学を得点源にしていきましょう! 数学の解法を確認! 文理のおすすめ問題集 数学の解法を身につけるために役立つ文理の問題集を紹介します。 お客様ひとりひとりのレベルや目的に合わせた教材をご用意しています。 あなたの学習を次のステップに進めるためのおすすめの商品を3シリーズご紹介します。 わからないをわかるにかえる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 数学を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからなかったという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 定義や公式といった基礎的な内容を、簡単な例題で丁寧に解説しているため、数学が苦手な人でも、着実に基礎から練習を積み重ねることができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 完全攻略 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 数学の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズが役立ちます。 このシリーズは豊富な演習量が特徴で、基礎の反復から応用までしっかりと問題演習をこなすことで定着させることができます。 また、定期テスト対策ページや、過去の入試問題を扱った実戦問題ページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ハイクラス徹底問題集 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 難易度の高い問題に挑戦し、数学の応用力をつけたい人向けの最高峰の問題演習集です。 この問題集では、複雑な応用問題や、複数の知識を組み合わせた思考力を要する問題を豊富に扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな演習を通じて、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、数学を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。

中学英語 be動詞 完全攻略ガイド ~意味・使い方のまとめ~

もくじ はじめに be動詞とは? be動詞の使い方(現在形と過去形) 否定文と疑問文の作り方 be動詞の主な働き be動詞と一般動詞の違い 中学生がよくするまちがいを克服しよう 覚え方と復習の練習問題 まとめと商品紹介 はじめに 英語を学び始めた中学生が最初に出会うのが be動詞 です。 「am / are / is ってどう違うの?」 「否定文や疑問文になると混乱する!」 という声も多く、まさに 最初の壁 といえるでしょう。 でも安心してください。 be動詞のルールをしっかり理解すれば、英語の文のしくみがグッとわかりやすくなります。 この記事では、be動詞の意味や機能・使い方、よくあるまちがいについてわかりやすく説明しています。 また、復習として、最後に練習問題もあります。 これを読めば be動詞を完全に攻略できますよ! be動詞とは? 1. be動詞の意味 be動詞には次の意味があります。 ※あとの「be動詞の働き」のところで、もっとくわしく取り上げます。 ① 「〜です、〜の状態だ」 Eito is my brother. (エイトは私の兄です) I am happy. (私はうれしいです) ② 「〜にいる、~にある」 She is in the classroom. (彼女は教室にいます) 2. be動詞の種類 be動詞には am、are、is、was、were があります。 主語と時制(現在か、過去か)によって形が変わります。 be動詞の使い方(現在形と過去形) 1. 現在形の使い分け 例文 I am a student. (私は生徒です) You are kind. (あなたは親切です) She is in the park. (彼女は公園にいます) 2. 過去形の使い分け 例文 I was at home yesterday. (私は昨日、家にいました) They were happy. (彼らはうれしかったです) 否定文と疑問文の作り方 1.否定文 be動詞のあとに not をつけるだけです。 I am not tired. (私は疲れていません) He was not a doctor. (彼は医者ではありませんでした) ※否定文では短縮形を使うことが多いです。 2.疑問文 be動詞を主語の前に出すと疑問文になります。 Are you a student? (あなたは生徒ですか) Were they at school? (彼女たちは学校にいましたか) 〈be動詞の文の作り方のまとめ〉 ※過去の文も作り方は同じです。 be動詞の主な働き 「A(主語)はBです」のようにA=Bの内容を表すとき、AとBをつなぐのがbe動詞です。 be動詞には、次のような働きがあります。 1.「〜です、〜の状態だ」 ①名詞といっしょに使います。 ②形容詞といっしょに使います。 2.「〜にいる、~にある」 〈前置詞+場所を表す語〉といっしょに使います。 be動詞と一般動詞の違い 英語の動詞は大きく分けると「be動詞」と「一般動詞」があります。 1.be動詞=「〜です」「〜にいる」を表す Saki is my friend. (サキは私の友達です) We are in the park. (私たちは公園にいます) 2.一般動詞=「〜する」を表す I play soccer. (私はサッカーをします) He studies English. (彼は英語を勉強します) ★違いを下記のように覚えるとスッキリとします。 中学生がよくするまちがいを克服しよう ①主語と動詞の対応ミス ❌ Taku are a student.⭕ Taku is a student. (タクは生徒です) ➡ 主語が三人称単数(he、she、it、人名(例:Taku)など)で現在のときは be動詞はis。 ②be動詞と一般動詞の混同 ❌ I am study English.⭕ I study English. (私は英語を勉強します) ➡ 「勉強する」は行動を表す一般動詞を使う。be動詞をつけない。 ③be動詞の疑問文でdoやdoesを使ってしまうミス ❌ Does he is a teacher?⭕ Is he a teacher? (彼は先生ですか) ➡ be動詞の疑問文では doやdoes を使わない。 覚え方と復習の練習問題 ①暗記のコツ 現在 I = am / we・you・they・複数を表す語 = are he・she・it・人名(例:Taku)などの三人称単数 = is 過去 単数を表す主語 = was / 複数を表す主語 = were 「be動詞は主語と時制(現在か、過去か)で変化する」と意識します。 そして、日本語の「〜です」「〜にいる」と結びつけて考えます。 ②練習問題にチャレンジ 日本文にあうように、空所にはいる適切なbe動詞を答えましょう。 問題 (1) I ___ a student. (私は生徒です) (2) Sachi ___ not a teacher. (サチは先生ではありません) (3) ___ you tired? (あなたは疲れていますか) (4) They ___ in the park now. (彼らは今、公園にいます) (5) He ___ at home yesterday. (彼は昨日、家にいました) (6) I ___ not busy last week. (私は先週、忙しくありませんでした) (7) ___ Ken and Miki students? (ケンとミキは生徒でしたか) (8) We ___ not in the library then. (私たちはそのとき、図書館にいませんでした) 解答 (1) I am a student.→ 主語がI、現在の肯定文。 (2) Sachi is not a teacher.→ 主語Sachiは単数、現在の否定文。 (3) Are you tired?→ 主語がyou、現在の疑問文。 (4) They are in the park now.→ 主語Theyは複数、現在の肯定文。 (5) He was at home yesterday.→ 主語Heは単数、過去の肯定文。 (6) I was not busy last week.→ 主語Iは単数、過去の否定文。 (7) Were Ken and Miki students?→ 主語Ken and Mikiは複数、過去の疑問文。 (8) We were not in the library then.→ 主語Weは複数、過去の否定文。 まとめと商品紹介 be動詞は英語の基本中の基本です。しっかりと理解しましょう。 この4つを意識すれば、英語の文がぐっとわかりやすくなります。 これからご紹介する文理の教材は中学生の英語学習を力強くサポートします。 ぜひ活用して、be動詞を攻略し、中学英文法の基礎を築いていきましょう! わからないをわかるにかえる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら be動詞をはじめ中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しているため、英語が苦手な人でも着実に基礎から練習を積み重ねることができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 完全攻略 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。文法の基礎の反復から応用まで問題をしっかりとこなすことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ハイクラス徹底問題集 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、英語を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。

保護者の方必見! 秋以降の学習内容はこう変わる!~小3英語編~

目次 はじめに 「外国語活動」ってどんな授業? 夏休み前との違い 小3での学びは将来につながる! 秋からの学習を「得意」にするサポート! 小学教科書ワークは教科書に対応した教材 おすすめの問題集 はじめに 秋以降の学習内容の変化について、これまで小学1年国語や中学1年社会について取り上げました。 小学3年生で始まった「外国語活動」(英語)の授業も、10月に入り、新しい学びに進んでいきます。 英語は小学5年生から「外国語」という正式な教科に変わります。 まだまだ3年生の段階では問題なしと思っていらっしゃるかもしれません。 でも、お子さまの中には 「新しい単語や表現がたくさん出てきて、少し難しくなってきたかも…」 「なんだか、急に英語が難しくなったみたい」 という不安な気持ちが、生じているかもしれません。 この時期の小学3年生に何が起きているのでしょうか。 今回は、小学3年生の英語が秋からどのように進んでいくのか、そしてその先の英語学習につながる大切な学びについてご紹介します! 「外国語活動」ってどんな授業? 小学3・4年生の英語は「外国語活動」とよばれています。 目標は、英語の「音」や「基本的な表現」に慣れ親しむことや、外国の文化に触れてコミュニケーションの楽しさの基礎を育むことです。 この活動では、文部科学省が作成した教材『Let's Try!』がよく使用されます。 この『Let's Try!』は、3年生と4年生の外国語活動で使われる教材です。 主に聞くこと・話すことに慣れ親しみ、外国語を通してコミュニケーションを図ろうとする態度を育むことを目指しています。 授業は「聞くこと」や「話すこと」を中心とした活動型の学習がメインです。 歌やゲームなどのレクリエーションを通して、英語を使うことに慣れ親しんでいきます。 一般的なカリキュラムですと、3年生のスタートでは、簡単なあいさつや自己紹介の表現、数字(1~20まで)など、身近な表現を学びました。 友達や先生とのやりとりを楽しみ、英語を使うことに慣れ始めた頃かもしれませんね。 夏休み前との違い 秋以降は、これまで慣れ親しんできた英語の音やリズムを活かして、さらに実践的なコミュニケーションに挑戦する活動が増えてきます。 英語で「できること」がどんどん増えていく時期だからこそ、難しさを感じる場面があるかもしれません。 1.新しい表現・単語を使って「伝え合う」活動に取り組む! 授業では、色や食べ物に加えて、スポーツや動物、身の回りのものの名前などの新しい語句や表現を学びます。 そして、これらの語句や表現を使いながら、自己紹介やインタビューなどの活動を実践していきます。 たとえば、 「What do you like?(何が好きですか?)」 という質問に、 「I like baseball.(ぼくは野球が好きです)」 のように答えます。 つまり、自分のことや身の回りのことについてやりとりをし、より具体的に会話するようになります。 新しい単語を覚えることで、英語で表現できる内容がぐっと豊かになります。 2.アルファベット(大文字)に挑戦! 英語の授業では、アルファベットの学習にも親しんでいきます。 特に大文字を中心に学び、アルファベットの「音」だけでなく、大文字を習って自分の名前をつづるといった活動も行われます。 文字に慣れておくことは、この先の英語学習で必ず役に立ちます。 小3での学びは将来につながる! 小学3・4年生の「外国語活動」で英語の音やリズムに慣れ親しみ、「英語って楽しいな!」と思えることは、とても大きな財産になります。 この活動を通して身につけた英語への興味や聞く・話す力は、高学年で大きく花開きます。 そして、小学5・6年生になると、英語は「外国語」という正式な教科に変わります。 授業時間も増え、「聞くこと」「話すこと」に加えて、「読むこと」「書くこと」が本格的にスタートします。 3・4年生のうちに、英語の音声や基本的な表現にしっかり慣れ親しんでおくことで、5年生からの読み書きの学習にスムーズに進むことができるのです。 そして、今楽しんでいる英語の時間は、中学校での本格的な英語学習への、最高のバトンタッチになっていると思ってくださいね! 秋からの学習を「得意」にするサポート! 「新しい単語や表現がたくさん出てきて、少し難しくなってきたかも…」と感じるお子さまもいるかもしれませんが、心配いりません! 3年生の英語学習は、「もっと英語で伝えたい!」という意欲を育てることが目標です。 家庭で楽しく英語力を伸ばすには、文理の 「小学教科書ワーク 英語 3年」 がおすすめです! 小学教科書ワークは教科書に対応した教材 「小学教科書ワーク」は、教科書会社の許諾を得て作成した「教科書準拠」の教材です。 「小学教科書ワーク 英語 3年」は先にご紹介した『Let’s Try!』の内容にぴったり合っています。 もくじや単元配列は『Let’s Try!』にそろえています。 そして、単元ごとに大事な単語や表現を確認したり、練習問題に取り組んだりすることができます。 また、お子さまの指導に便利な解説も充実しています。 「小学教科書ワーク」を使用すれば、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 ※「小学教科書ワーク 英語 3年」の誌面より ●「きほんのワーク」 語句や表現をしっかり身につけるためのステップがあります。 小学校の活動のように、音声や動画で楽しく単語や表現を学べます。 ●「書いて練習のワーク」「聞いて練習のワーク」「まとめのテスト」 小学5・6年につながる書く力や読む力も身につけることができます。 テストもついているので、定着しているか確認できますよ。 ●もりだくさんの特典! 「英語練習ノート」「わくわく英語カード」を使って、単語力もアップすることができます。 秋以降に学ぶアルファベットを書いて練習し、カードで楽しみながら暗記することができます。 また、「はつおん上達アプリ おん達」を使って、発音練習に取り組むこともできます。 授業で新しく習った表現や単語を教科書ワークで確認すれば、「次はこの表現を言ってみよう!」と自信を持って授業に臨めます。 もしこれまで学習した簡単なあいさつなどに少し不安が残る場合は、秋からのご購入でも、ぜひ夏休み前の単元を復習してみましょう! 小学3年生の外国語活動は、英語の音やリズムに慣れるように、「英語耳」を作ることが大きな目的です。 それには、楽しんで英語に触れることが成功のカギです。 教科書ワークを通して、積極的に英語に触れる時間を増やし、秋からの学習を万全の体制で進められるようにしていきましょう! おすすめの問題集 小学教科書ワーク 英語 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク 充実した特典が毎日の学習をサポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

「わからない」が「わかる!」にかわる瞬間を、すべての中学生に

勉強が苦手でも大丈夫。「わからないをわかるにかえる」シリーズは、つまずいたところが「わかる!」にかわる、頼もしい味方です。 ▶Amazonで購入する ▶楽天ブックスで購入する もくじ 「勉強がわからない」──その悩み、あなただけじゃありません。 「わからない」の正体は、“少し前のつまずき” シリーズ紹介|「わからないをわかるにかえる」は、こんな教材です。 各シリーズの紹介|「学年別・領域別」&「高校入試」 「わからない」から「わかる!」へかわった!―読者アンケートに寄せられた声 中身を見る|さあ、あなたも“わかる”を体験しよう! よくある質問(Q&A) 信頼の文理が贈る、基礎力シリーズ 「勉強がわからない」──その悩み、あなただけじゃありません。 「授業を聞いても、頭に入らない」「教科書を開いても、どこから手をつけていいかわからない」「テスト前なのに、やる気が出ない…」 そんな悩みを抱えている中学生は、とても多いんです。 そして保護者のなかにも、「うちの子、勉強に向かう気がなくて心配…」「何をやらせたらいいのかわからない」と感じていらっしゃる方が少なくないのではでしょうか。 でも、本当に「わからない子」なんていません。ただ、“わかる前の一歩”を見逃しているだけなんです。 「わからない」の正体は、“少し前のつまずき” たとえば数学の計算が難しいと感じるとき、その原因は「これまでに習った基本」を忘れていることが多いもの。 英語の文法も同じです。「単語の意味」や「be動詞」のような基礎があいまいだと、新しい内容を理解するのが一気に難しくなってしまいます。 でも大丈夫。「わからないをわかるにかえる」シリーズは、そんな“わからないの根っこ”を見つけて、やさしく解きほぐしてくれます。 シリーズ紹介|「わからないをわかるにかえる」は、こんな教材です。 「勉強が苦手な子でも、ひとりで進められる」を目指して作られたこのシリーズ。イラストや図解が豊富で、ページを開くだけでやる気が出る工夫がたくさん詰まっています。 特長1:大事なところだけ 重要なポイントだけが厳選されています。 基礎の基礎から、ていねいに説明しているので、どこでつまずいたのかを見つけやすく、スムーズに復習できます。 特長2:図とイラストでわかる 難しい言葉を使わず、見て理解できるデザイン。勉強が苦手な子でも、イラストや図解で無理なく読み進められます。 特長3: ヒントで解ける つまずきやすいところにはヒントがあります。 それを手掛かりにして、答えを見ずに解くことで、「できるようになった!」という実感がどんどん積み重なります。 各シリーズの紹介|「学年別・領域別」&「高校入試」 学年別・領域別シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 高校入試シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶学年別・領域別 詳細 ▶高校入試 詳細 ▶Amazonで購入する ▶楽天ブックスで購入する 「わからない」から「わかる!」へかわった!―読者アンケートに寄せられた声 中1(学年別・領域別 国語・数学・英語) 苦手な科目だけどわかりやすかったです。 中2(学年別・領域別 社会) まとまっていて、わかりやすくよかったです! 中3(高校入試 数学) 最初に基本的な問題を解き、後から応用を解けるのが良いと思った。解説もわかりやすくこの教材を選んで良かった。 中3(高校入試 英語) 少しずつ理解できるようになってきたので、こちらの本で救われました。 保護者(学年別・領域別 英語) 勉強が嫌いで学校に行きたくない毎日です。どうにか行かせてます。授業も聞けてないみたいで、「わからないをわかるにかえる」で一緒に勉強しています。すごくわかりやすく助かっています。 中身を見る|さあ、あなたも“わかる”を体験しよう! 少しずつでも勉強を続けていけば、「わからない」が「わかる!」にかわる瞬間は、必ず訪れます。その最初の一歩を、このシリーズがサポートします。 「学年別・領域別」シリーズ 立ち読み ボタンをクリックすると、問題集の一部をご覧いただけます。 中学国語1~3年 中学地理 中1数学 中1理科 中1英語 文章読解1~3年 中学歴史 中2数学 中2理科 中2英語 古文・漢文1~3年 中学公民 中3数学 中3理科 中3英語 「高校入試」シリーズ 立ち読み ボタンをクリックすると、問題集の一部をご覧いただけます。 国語 社会 数学 理科 英語 全国の書店・ネット書店で好評発売中! よくある質問(Q&A) Q.勉強が本当に苦手でも使えますか? A. はい。授業で習った内容の理解があやふやでも、最初からやさしく説明しているので安心です。 Q.どの教科から始めればいいですか? A. 一番苦手な教科から1冊だけでも大丈夫です。得意科目にも基礎事項の確認用として使えます。 Q.毎日どれくらい取り組めばいいですか? A. 「わからないをわかるにかえる 学年別・領域別」シリーズには、目標までの日数から1日に取り組むページを提案してくれる無料のスケジュールアプリが付属しています。 毎日どのくらい取り組むかにったら、こちらを活用してみてください。 信頼の文理が贈る、基礎力シリーズ 「わからないをわかるにかえる」シリーズは、創業75年の教育出版社・文理が手がける教材です。 2013年に刊行されてから、シリーズ全体の累計発行部数は530万部(※学年別・領域別、高校入試、英検®3シリーズ全点の合計部数 2025年9月現在)に達しています。 「勉強が苦手な子の「やればできる」を応援する」 その想いで、これからも全国の中学生を支えつづけます。 ▶Amazonで購入する ▶楽天ブックスで購入する

保護者の方必見! 秋以降の学習内容はこう変わる!~中1社会編~

目次 はじめに 2学期(9月~12月)はテストが2回ある 社会は2分野の学習が並行する 不安を解消したい!と思ったら… 社会のおすすめ問題集 はじめに 10月も半ばに入り、2学期(後期)の学習が本格化してきました。 1学期から夏休みにかけてお子さまに対して特に心配ごとがなければ、 「勉強や部活、学校生活に問題なし!」 と思っていらっしゃる保護者の方も多いかもしれません。 でも、お子さまの中には 「今までは気にしていなかったけれど、最近わからないことが出てきた」 「なんだか急に勉強が難しくなったみたい」 と不安な気持ちが生じている場合もあります。 この時期の中学1年生に何が起きているのでしょうか。 2学期(9月~12月)はテストが2回ある 3学期制の学校では、2学期には中間テストと期末テストがあります。 また、2期制(前期・後期)の学校でも、前期の期末テストと後期の中間テストの2回の定期テストとがあります。 つまり、どちらのタイプの学校でも短期間に2回の定期テストが行われるケースが多くなっています。 保護者の皆さんが中学生だったころは、1学期に中間と期末の2回のテストがあるのが当たり前だったかもしれません。 しかし、最近では、1学期は期末テストのみという学校も増えています。 そのため、このような学校に通う中学1年生にとって、2学期は初めて短期間で2回の定期テストに挑むことになります。 さらに、秋のこの時期は体育祭(運動会)や文化祭などの学校行事も多く開催されます。 部活動によっては秋の大会などもあるかもしれません。 勉強以外の活動も忙しくなる中、2回の定期テストに向けて勉強を進めるのは、お子さんにとって負担になることもあります。 そのような中で、特に社会科はこの時期に不安を感じやすい教科です。なぜ、社会科に対して特に不安を感じるのでしょうか。 社会は2分野の学習が並行する 中学1年の春、ほとんどの学校では地理と歴史の2冊の教科書が配られます。 ほかの4教科と異なり、地理と歴史(3年生では公民)といった複数の教科を学習するのが社会科の大きな特徴です。 地理と歴史の学習をどのように進めるかは学校によって異なりますが、どのような進め方をしていても「学習の幅が広がる」のが今の時期です。 そのため、秋以降の学習は、それまでと比べて難しく感じやすくなるのです。 ここからは、学校のタイプ別に詳しく見てみましょう。 ●地理先行型の学校 1学期(前期)は地理の学習のみを行っていた学校がこのタイプです。 このような学校では、秋以降に地理がいったんお休みになり、いよいよ歴史学習がスタートすることが、大きなトピックです。 歴史は、地理に比べて好き嫌いが大きく分かれる分野です。 特に小学生のころに苦手意識をもっていたお子さまにとっては、とっつきにくさを感じるかもしれません。 地図だけでなく、時系列・人物・文化など学ぶ内容も時代によってさまざまです。 これまで学習してきた地理の内容とあまり結びつかないことも多く、戸惑うことも多いはず。 ただし、苦手意識をもっているお子さんにとって、その意識を解消するチャンスでもあります。 なぜなら、中学の歴史学習は「ゼロからリセット!」だからです。 小学生で習った内容は関係なく、歴史の始まり、人類が誕生するところから再スタートします。 はじめのうちに苦手意識を解消できれば、学年の途中ながら「スタートダッシュ」が決められる可能性もあります。 ●地歴並行型の学校 1学期(前期)から、地理と歴史の両方を少しずつ進めている学校がこのタイプです。 たとえば、「火曜日は地理、木曜日は歴史」というように先生や授業が曜日で分かれていたり、数週間ごと、あるいは1か月ごとなど短い期間で教科を入れ替えたりなど、さまざまな形で授業が進められます。 いずれも、地理と歴史の教科書を同じようなペースで進めていくのが特徴です。 ※最近はどちらかというとこのようなタイプの学校が多いようです。 このようなタイプの学校の場合、今の時期に学習内容が一気に幅広く、深くなるのが大きなトピックです。 地理では、1学期の間は地図の見方などの基礎的な内容、都道府県の位置や名前など小学校で一度習ったことが多く、単純に覚えればよいことが中心でした。 ところが秋以降の地理では、小学生ではほとんど学習していない世界地理の学習がスタートします。 アジア州やヨーロッパ州など世界の地域別に学んでいきます。 各地域の自然・気候、人口・産業・文化などを複合的に学ぶ必要が出てきます。 自然や気候がその地域にどのような影響を与えているのか、複雑な資料を読み取りながら考える力も必要になります。 歴史では、秋に飛鳥時代や奈良時代など、いわゆる「日本史」でイメージする内容の学習が始まります。 それまでの時代ではあまり取り上げられなかった歴史人物や政治的な出来事が多く取り上げられるようになります。 経済や文化などさまざまな切り口で覚える必要があることも増えていきます。 覚えなければならない語句や事項が急に何倍にもなっていくのです。 逆に言えば、学習が深まる今だからこそ、周囲と差がつきやすくなるタイミングともいえるでしょう。 不安を解消したい!と思ったら… 学習内容の変化や深化に対して感じる不安は、それが大きくなる前にぜひ解消したいところです。 そして、できればこの機会に「得意科目」に変えてしまいたいですよね。 そんなときにおすすめなのが、 「中学教科書ワーク」 です! 中学教科書ワークは教科書に対応した教材 「中学教科書ワーク」は、教科書会社の許諾を得て作成した「教科書準拠」の教材です。 もくじや単元の配列は教科書にそろえ、重要用語やテストに出やすい資料も教科書と同様のものを掲載しています。 習っていない用語が出てきて戸惑うことはありません。 急に深化した学習内容にもしっかり対応。 重要事項の色分けや、テストに出やすいポイントをしぼって掲載しているので、大事なことをわかりやすく学習できます。 また、教科書の内容にあわせた問題を解くことができるので、実際のテストの内容に近い問題に挑むことができます。 学校の先生もこのような教科書にあったワークを参考にテストを作ることもあるそうですよ! 自学自習に便利な解説も充実しているので、予習・復習にも最適。 学校の授業に合わせて使うことで、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 ※以下が中学教科書ワークの誌面です。 ●本冊の誌面 ●解答解説の誌面 ●予想問題の誌面 ●別冊スピードチェックの誌面 秋以降、より深く広くなる学習内容につまずきが出ないようにしたいところ。 もちろん、秋からのご購入でも、これまでの学習の復習として活用することもおすすめです。 この機会に、「中学教科書ワーク」をぜひともお買い求めのうえ、今後の学習を万全の体制で進められるようにしてはいかがでしょうか? 社会のおすすめ問題集 中学教科書ワーク 教科書に完全準拠! テスト対策に向けて着実にステップアップ 充実の無料特典で、楽しく学習に取り組める ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 教科書に完全準拠! テストに出るところを集中学習 直前のテスト対策に最適 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

保護者の方必見! 秋以降の学習内容はこう変わる!~小1国語編~

目次 はじめに 夏休み前との違い 大きなギャップがあるのは小学1年生 お子様の不安を解消したい!と思ったら... 参考:「小学教科書ワーク」で見る 夏休み前と夏休み後の学習の違い 国語のおすすめ問題集 はじめに 夏休みを終え、小学校での授業が再開。 夏休み前にとくに心配ごとが生じなかったのであれば、「うちの子は、学校生活や勉強、心配なし!」と思っていらっしゃるかもしれません。 ですが、夏休み明けしばらくすると、お子様の心に、 「今までは授業についていけたけれど、わからないことが出てきた」 「なんだか、勉強が難しくなったみたい」 という不安な気持ちが、もしかしたら生じているかもしれません。 もしこの時期に、お子様が勉強に対して不安を抱き始めているとしたら、それはどこから生じているのでしょうか? 夏休み前との違い 新しい学年になって配られる教科書。 最初は、友達とコミュニケーションをとる学習や、詩や短い物語文からスタートするのが大半です(※)。 ですが、夏休み以降は、新しい学年としての学習が本格化するため、重要な単元や、長い文章を読んで学ぶ単元が多くなります。 たとえば、「読むこと」の単元であれば、文章がこれまでよりも長くなるだけでなく、書かれている内容や構成がより複雑になります。 それだけでなく、その複雑な文章についての深い読み取りが求められたり、文章内で覚える漢字の数が増えたりします。 つまり、秋以降の学習は、それまでと比べて難しく感じやすくなるのです。 ※教科書会社によって多少の違いがあります。 大きなギャップがあるのは小学1年生 とくに大きな変化があるのが、小学校1年生です。 ①漢字の学習がスタート 夏休み前に覚えるべきはひらがなだけでした。しかし、秋以降はカタカナに加えて、漢字の学習がスタートします。 休み前は、ひらがなの習得だけにじっくり時間を取ることができました。 一方、秋以降は、②にお話しする「読むこと」の学習と合わせてカタカナや漢字を学んでいきます。 つまり、1つのことを習得するためにかける時間が短くなり、夏休み前と比べると学習の進度がぐっと上がるのです。 ②「読むこと」は、注意すべきポイントが増える 夏休み前は、ひらがなで書かれた短い文章をしっかり音読し、「問い」と「答え」の文をつかむなど、内容の大体をとらえることが重要でした。 ですが、夏休み明けは文章が長くなります。 説明文であれば、大事な言葉をおさえ、説明の順序に着目する、物語文であれば、場面の様子や人物の行動・気持ちをとらえるなど、本格的な読解へと変わっていきます。 また、読むことで学んだ文章の書き方をお手本として、図鑑などでほかの事例を調べてわかったことを、ほかの人にわかりやすく説明する文章を書く場面も増えていきます。 お子様の不安を解消したい!と思ったら… 学習内容が難しくなったことで生じた勉強に対する不安は、大きくなる前にぜひ解消したいところ。 そんなときにおすすめなのが、 「小学教科書ワーク」 です! 小学教科書ワークは教科書に対応した教材 「小学教科書ワーク」は、教科書会社の許諾を得て作成した「教科書準拠」の教材です。 もくじや単元配列は教科書にそろえ、単元ごとに大事な言葉の確認や、問題を出題しています。 また、お子様の指導に便利な解説も充実しています。 つまり、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 ※以下は、小学教科書ワークの誌面です。 単元名は教科書と同じ。 教科書に出てくる言葉についての問題 お子さまの指導に便利な「てびき」 秋以降、ペースアップしていく学習内容につまずきが出ないようにしたいところ。 この機会に、 「小学教科書ワーク」 をぜひともお買い求めのうえ、秋以降の学習を万全の体制で進められるようにしてはいかがでしょうか? そのために、秋からのご購入であっても、夏休み前の学習の復習として、ぜひ、習い終えた単元の問題も解くことをおすすめします。 参考:「小学教科書ワーク」で見る 夏休み前と夏休み後の学習の違い 文字・言語 説明文 国語のおすすめ問題集 小学教科書ワーク 国語 学校の授業がよくわかる! 教科書に完全対応した準拠版ワーク 充実した特典が毎日の学習をサポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 国語 1回10分! 教科書がよくわかる! オールカラーの教科書準拠版ドリル 手軽に取り組めて学習効果アップ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

【中学生向け】因数分解のやり方と公式一覧 テストで使えるコツも解説

もくじ はじめに 因数分解とは? 因数分解の解き方:共通因数でくくる 因数分解の解き方:4つの公式 因数分解の解き方ステップ 練習問題で確認しよう まとめと商品紹介 はじめに 今回のテーマは中学3年生の数学で出てくる「因数分解」です。 「因数分解」という言葉を聞いて、 「難しそう…」 「公式がたくさんあって覚えられない!」 と感じている人もいるかもしれません。 しかし、心配はいりません! 因数分解は、中学数学の大きな柱ですが、正しい手順といくつかのコツさえつかめば、必ず理解できるようになります! この記事では、因数分解が「なぜ大切なのか」という基礎から、テストで使える4つの公式、さらには応用問題の解き方まで、ステップごとにわかりやすく解説します。 この記事を最後まで読んで、因数分解への理解を深め、定期テストや高校入試で自信を持って問題が解けるようになりましょう! 因数分解とは? 因数分解とは、簡単に言うと「多項式をかけ算の形(因数の積の形)になおす操作」のことです。 まずは因数について確認しましょう。 例えば、6という数は、次のようにかけ算の形になおすことができますね。 6=2×3 このとき、2や3を6の因数と呼びます。 因数分解とは、多項式をいくつかの因数の積の形に分解することです。 【例】 2a2+6ab=2a(a+3b) 左側の式 2a2+6ab はたし算(単項式の和)の形ですが、 右側の式 2a(a+3b) は、2 と a と (a + 3b) という因数のかけ算の形になっています。 展開と因数分解の関係 因数分解を理解する上で、展開(てんかい)との関係を知っておくことが大切です。 因数分解は、展開の逆の操作だと考えると、イメージがしやすいでしょう。 展開:かけ算を計算して、たし算・ひき算の形になおすこと (x+2)(x+3) ― 展開 → x2+5x+6 因数分解:たし算・ひき算の形を、かけ算の形になおすこと x2+5x+6 ― 因数分解 → (x+2)(x+3) このように、展開と因数分解は、「たし算・ひき算の形」と「かけ算の形」を行き来する、裏表の関係になっています。 このイメージを持っておくと、公式を理解する際にも役立ちます。 なぜ因数分解を学ぶのか 「わざわざ式をかけ算の形になおすのはなぜ?」 と思うかもしれません。 ここでは、因数分解を学ぶ理由を3つ紹介します。 • 2次方程式を解くため x2+5x+6=0 のような2次方程式の解を求めるときは、左辺を因数分解をして、 (x+2)(x+3)=0 の形になおすことで、 x=−2 または x=−3 という解を求めることができます。 • 計算を簡単にするため 複雑な多項式を因数分解してシンプルな形にすることで、計算ミスを防ぐことにつながります。 特に、「式の値」を求めるときに役立ちます。 【例】 x=98のとき、x2+4x+4 の値を求めましょう。 直接代入して求めることもできますが、 982+4×98+4 を計算するのはたいへんです。 そこで、先に因数分解をして (x+2)2 にしてから代入します。 (98+2)2 = 1002 = 10000 と、計算が簡単になります! • 高校数学の基礎となるため 高校で学ぶより高度な数学(数Ⅱ、数Bなど)でも、因数分解は当たり前の基礎技術として使われます。 今のうちにしっかり身につけておくことが、将来の数学の土台となります。 因数分解は、定期テストでも高校入試でも必ず頻出する重要な分野です。 しっかり理解を深め、数学の基礎力を身につけましょう! 因数分解の解き方:共通因数でくくる ここからは、因数分解の解き方についてです。 因数分解をするとき、まず最初に考えるべきなのが、「共通因数でくくる」という方法です。 共通因数でくくるとは? 共通因数とは、多項式のすべての項に共通してかけられている数や文字のことです。 多項式を、共通因数と残りの部分の積の形になおす操作を、「共通因数でくくる」「共通因数でくくり出す」と言います。 これは、展開のときの分配法則の逆の操作です。 【例】 2x+6 を因数分解しましょう。 1.共通因数を見つける それぞれの項 ( 2x と 6 ) の中に共通して含まれている因数を探します。 2x=2×x 6=2×3 両方の項に共通しているのは、2 です。 つまり、共通因数は 2 です。 2.共通因数でくくる 共通因数 2 を式の前に出し、かっこでくくります。 2x+6=2(x+3) 符号と文字の扱いに注意する 多項式の最初の項がマイナスのときは、マイナスも共通因数の一部としてくくり出すことが多いです。 特に、共通因数に文字も含まれる場合は注意が必要です。 【例】 −3ab+12bを因数分解しましょう。 この式は、共通因数として数(係数)と文字の両方に着目します。 1.共通因数を見つける 数(係数)の部分 : −3 と +12 の共通因数は −3 文字の部分 : ab と b の共通因数は b です。 したがって、共通因数は −3b です。 2.共通因数でくくる −3ab+12b=−3b(a−4) 【注意】 マイナスでくくると、かっこの中の項の符号がすべて逆になることに注意しましょう。 ○ −3ab+12b=−3b(a−4) × −3ab+12b=−3b(a+4) 因数分解の解き方:4つの公式 共通因数でくくれない場合、次に因数分解の4つの公式を使います。 これらは、展開の公式を逆にしたものです。 展開の公式をしっかり覚えていると、スムーズに理解できます。 公式① x²+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b) これは「たして (a+b)、かけて ab」になる a と b の組み合わせを見つける公式です。 【式の形】 x の項の係数が a+b(和)、定数項が ab(積)になっているのが特徴です。 【解き方のコツ】 1.まず、定数項 ab に注目し、積になる a と b のペアを考えます。 2.そのペアの中で、和が x の項の係数 (a+b) になるものを見つけます。 3.見つけた a と b を (x+a)(x+b) の形に当てはめます。 【例】 x2+7x+12 を因数分解しましょう。 1.積が 12 になるペアを探します。 (1, 12)、(2, 6)、(3, 4) … 2.その中で、和が 7 になるペアはを見つけます。 (3, 4) 3.x2+7x+12=(x+3)(x+4) 公式② x²+2ax+a²=(x+a)² 公式③ x²-2ax+a²=(x-a)² これらは、「和の平方」「差の平方」と呼ばれる公式です。 公式①で、 a=b の特殊なパターンと考えると理解しやすいでしょう。 【式の形】 xの項の係数が 2a ( a の2倍)、定数項が a2 ( a の2乗) になっているのが特徴です。 (※公式③は符号がマイナスです。) 【解き方のコツ】 1.定数項が、ある数 a の2乗になっていることを確認します。 2. x の項の係数が、1で確認したaの2倍になっているかを確認します。 3.符号に注意して (x±a)2 の形になおします。 【例】 x2−10x+25 を因数分解しましょう。 1.定数項 25 は 52 、または (−5)2 です。 2.xの項の係数 −10 は、−5 の 2 倍なので、公式③で a=5 のときだとわかります。 3.x2−10x+25=(x−5)2 公式④ x²−a²=(x+a)(x-a) (2乗)ー(2乗) の形をした因数分解の公式です。 公式①で、 b=ーa の特殊なパターンと考えると理解しやすいでしょう。 【式の形】 x の項の係数が 0 になっていて、項が2つしかないのが大きな特徴です。 【解き方のコツ】 1.式が (2乗)ー(2乗) の形になっているかを確認します。 2.(x+a)(x−a) の形に当てはめます。 【例】 x2−49 を因数分解しましょう。 1. 49 は 72 なので、x2− 72 の形です。 2.x2−49=(x+7)(x-7) 展開公式との関係 公式①から④は、すべて展開公式を逆にしたものです。 因数分解ができたら、展開し直して元の式に戻るか確認する習慣をつけましょう。 これにより、ミスが減り、公式の理解もさらに深まります。 x2+7x+12 ― 因数分解 → (x+3)(x+4) (x+3)(x+4) ― 展開 → x2+7x+12 因数分解の解き方ステップ これまでに学んだ「共通因数でくくる」方法と「4つの公式」を使えば、多項式の因数分解ができるようになります。 しかし、問題を見たときにどの方法を使えばいいか迷ってしまうことがありますよね。 ここでは、因数分解のときに迷わず正解にたどり着くためのステップを解説します。 1.共通因数を探す 因数分解を始めるとき、公式が使えるかどうかを確認する前に、必ず共通因数があるかを確認しましょう。 共通因数を見つけてくくり出すことで、その後に使う公式を見つけやすくなります。 【チェックポイント】 すべての項に共通する因数(数や文字)はないか? 【注意点】 共通因数をくくり出すのを忘れると、完全に因数分解された形にたどり着けなくなります。 2.使える公式があるか判断する 共通因数をくくりだしたあと、残った多項式を見て、どの公式が使えるかを判断します。 次のように順序だてて考えましょう。 【項が2つ】 → 公式④ x²−a²=(x+a)(x-a) が使えるか確認する 【項が3つ】 → 【定数項が a² の形になっている】 → 公式② x²+2ax+a²=(x+a)² 公式③ x²-2ax+a²=(x-a)² が使えるか確認する → 【定数項が a² の形になっていない】 → 公式① x²+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b) が使えるか確認する 工夫して分解する応用パターン 共通因数やくくり出し、公式を組み合わせることで解ける応用問題のパターンをいくつかご紹介します。 「これ以上分解できない」状態まで分解しきるのが因数分解のゴールです。 1.複雑な式は展開してから分解する 元の式が複雑なかっこのかけ算の形になっている場合、まずは展開して同類項をまとめることで、公式が使える形になることがあります。 【例】 (x+3)(x−1)−12 ← 展開の公式を使って展開します =x²+2x−3−12 ← 同類項をまとめます =x²+2x−15 ← たして +2、かけて -15 になる数(5,-3)を探して、公式①を使います =(x+5)(x−3) 2.多項式を共通因数としてくくり出す 共通因数が数や文字ではなく、多項式になる場合もあります。 多項式全体を1つのかたまりと考えて、共通因数をくくり出します。 一見共通因数がないように見えても、一部を因数分解すると共通因数が見つかることがあります。 【例】 5(a−2)+a²−2a ← 5(a−2) と a²−2a に分けて考え、後ろの式で a をくくり出します =5(a−2)+a(a−2) ← 多項式 (a−2) が共通因数になっているので、くくり出します =(a−2)(5+a) 3.共通因数をくくり出してから公式を使う 共通因数でくくり出したあと、さらに因数分解できる場合があります。 因数分解できるかどうか、必ず最後までチェックしましょう。 【例】 3x³y−12xy³ ← 共通因数 3xy でくくり出します =3xy(x²−4y²) ← x²−4y² で、公式④を使って因数分解します =3xy(x+2y)(x-2y) 4.x² の項の係数が1でない式 x² の項の係数が常に1とは限りません。 そんな式でも、公式②または③が使える場合があります。 何かの2乗になっているか考えるのがポイントです。 【例】 9x²−6xy+y² ← 公式が使える形に変形します =(3x)²−2×3x×y+y² ← 公式③を使います =(3x−y)² 練習問題で確認しよう これまでの知識が定着しているか、以下の問題で確認してみましょう。 因数分解は、「共通因数」→「公式」の順番で考えることが大切です! 【問題】 次の式を因数分解しましょう。 1.4x²−16x 2.a²+8a+15 3.25x²−16y² 4.3x²−30x+75 5.(x+3)²−5(x+3) 【ヒント】 解き方に迷ったら、以下のヒントを参考にしてください。 1.まずは、数と文字の共通因数を見つけて、くくり出しましょう。 2.公式①のパターンです。たして +8、かけて +15 になる2つの数を探しましょう。 3.(2乗)ー(2乗) の形です。公式④を使いましょう。 4.最初に共通因数の3をくくり出し、かっこの中の式で公式③を使います。 5. (x+3) を共通因数としてくくり出しましょう。 【解答と解説】 1. 4x²−16x ← 共通因数 4x でくくり出します =4x(x−4) 2. a²+8a+15 ← たして 8 、かけて 15 になる組 (3,5) を見つけます =(a+3)(a+5) 3. 25x²−16y² ←(2乗)ー(2乗) の形にします =(5x)²ー(4y)² ← 公式④を使います =(5x+4y)(5x-4y) 4. 3x²−30x+75 ←共通因数 3 をくくり出します =3(x²−10x + 25) ← かっこの中で、公式③を使って因数分解します =3(x−5)² 5. (x+3)²−5(x+3) ←共通因数 (x+3) をくくり出します =(x+3){(x+3) - 5} ← かっこの中を整理します =(x+3)(x - 2) まとめと商品紹介 いかがでしたか。因数分解の基本を理解したら、あとは定着させるために練習あるのみです。 因数分解の知識を確かな力に変えるために、あなたのレベルに合った文理の教材で次のステップに進みましょう! おすすめの商品 因数分解の基本と応用を理解したら、あとは練習あるのみです。 文理では、お客様ひとりひとりのレベルや目的に合わせた教材をご用意しています。 ここでは、あなたの学習を次のステップに進めるための、おすすめの商品を3シリーズご紹介します。 わからないをわかるにかえる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 因数分解を基礎からじっくり学びたい、これまでどこから手をつけていいかわからなかったという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 定義や公式といった基礎的な内容を、簡単な例題で丁寧に解説しているため、因数分解が苦手な人でも、着実に基礎から練習を積み重ねることができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 完全攻略 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 因数分解の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズが役立ちます。 このシリーズは豊富な演習量が特徴で、基礎の反復から応用までしっかりと問題演習をこなすことで、因数分解を完全に理解し、定着させることができます。 また、定期テスト対策ページや、過去の入試問題を扱った実戦問題ページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ハイクラス徹底問題集 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 難易度の高い問題に挑戦し、数学の応用力を圧倒的につけたい人向けの最高峰の問題演習集です。 この問題集では、因数分解の複雑な応用問題や、複数の知識を組み合わせる思考力を要する問題を豊富に扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな演習を通じて、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、数学を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。

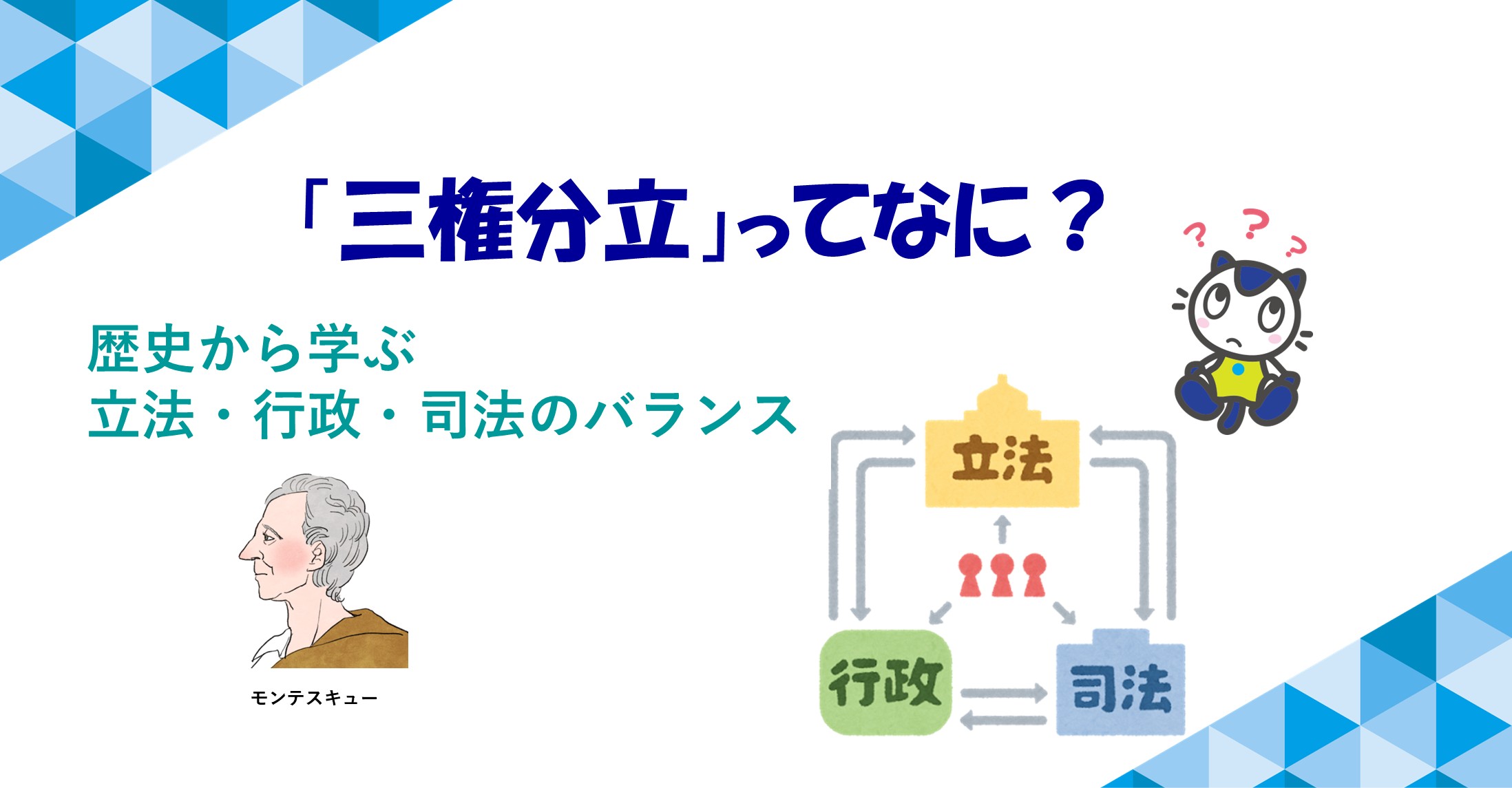

「三権分立」ってなに? 歴史から学ぶ立法・行政・司法のバランス

目次 はじめに 「三権分立」とは? 三権分立の歴史と考え方 日本における三権分立のしくみ 三権の関係と「抑制と均衡」 三権分立を身近に感じる例 まとめ 社会のおすすめ問題集 はじめに 「三権分立(さんけんぶんりつ)」という言葉を、教科書で見たりニュースで聞いたりしたことがある人も多いと思います。 なんだか難しい政治の専門用語のように感じますが、実は私たちの生活や社会のしくみと深く関わっています。 「三権分立」の意味を知っておくと、ニュースを理解しやすくなるだけでなく、社会の成り立ちや自分たちの権利を守るしくみがよくわかるようになります。 今回は、三権分立とは何か、その歴史や日本でのしくみを紹介していきます。 「三権分立」とは? 三権分立とは、国の権力を「立法(りっぽう)」「行政(ぎょうせい)」「司法(しほう)」の三権(三つの権力)に分けて、それぞれの権力を別の機関が担当するしくみのことです。 立法=法律を定める 行政=法律に従い政策を実施する 司法=法律に基づいて裁判を行う なぜ、わざわざ三つの権力に分けるのでしょうか? それは、一つの組織や人に権力が集中すると、国民の権利や自由が奪われてしまう危険があるからです。 このように役割を分けておくことで、公平さを保ちやすくなるのです。 三権分立の歴史と考え方 三権分立の考え方を広めたのは、フランスの思想家モンテスキューです。 モンテスキューは18世紀に『法の精神』を著し、 「権力を一か所に集めると国民の権利が失われる。立法・行政・司法の三つの権力を分けてバランスを保つべきだ」 と説きました。 この考え方は、その後のアメリカやフランスの政治制度を作る際にも大きな影響を与えました。 日本初の近代的な憲法として制定された大日本帝国憲法でも、立法権・行政権・司法権は分けられていました。 しかし、それぞれの権力が天皇に従属するしくみだったため、権力の分立が完全には機能せず、国民の権利が侵害されることがたびたび起こりました。 第二次世界大戦後、日本国憲法が制定されると、三権分立のしくみが明確に取り入れられました。そして、国会・内閣・裁判所がそれぞれ独立して役割を果たすことで、国民の基本的人権を守るしくみが整いました。 日本における三権分立のしくみ 日本では、三権分立は日本国憲法にもとづいて次のように分けられています。 立法権=国会 国会は衆議院と参議院から成り立っています。 どちらも国民から選ばれた議員で構成されています。法律を定めることができるのは国会だけです(唯一の立法機関)。 国の予算は国会で審議し、決定します。内閣総理大臣の指名や、内閣不信任決議を行うこともできます。 また、国会は弾劾裁判所を設置し、裁判官がその身分にふさわしくない行為をしたり、職務上の義務に違反した場合に、その裁判官を辞めさせるかどうかなどを判断します。 行政権=内閣 国会が定めた法律や予算にもとづき実際の政治を行います。 内閣のトップは内閣総理大臣で国会議員の中から選ばれます。 内閣は、総理大臣と総理大臣が任命する国務大臣で構成され、そのメンバーが集まる閣議で政治を進めていきます。 内閣は国会の信任にもとづいて成り立ち、臨時に国会を召集したり、衆議院を解散したりする決定権をもっています。(議院内閣制)。 司法権=裁判所 裁判所は独立した機関で、法律にもとづいて公正に判断を下します。 争いを裁判で解決するほか、国会が制定する法律や内閣が作る規則・処分が憲法に違反していないかを審査します(違憲審査権)。 最高裁判所の長官は内閣の指名を受けて天皇が任命し、長官以外の裁判官は内閣が任命します。 また、最高裁判所の裁判官は衆議院選挙の際に的確であるかどうかを国民が審査することができます(国民審査)。 三権の関係と「抑制と均衡」 三権分立では、それぞれの権力が「お互いをチェックし合うことでバランスを取る」しくみになっています。 これを「抑制(よくせい)と均衡(きんこう)」と呼びます。 『完全攻略 社会 公民』p.48より たとえば、 ・国会が作った法律を、裁判所が「憲法に反していないか」を判断できる(違憲立法審査権) ・内閣の行動を、国会が「質問」や「不信任決議」でチェックできる ・内閣総理大臣は国会の信任を得なければならず、権力を勝手に行使することはできない このように、三つの権力はそれぞれ独立しつつも、お互いを見張り合う関係になっています。 これによって、一つの権力が強くなりすぎるのを防いでいます。 もし、このバランスが崩れてしまうとどうなるでしょうか。 国会や裁判所が機能しなければ、内閣が勝手に法律を作って実行できてしまうかもしれません。 逆に、裁判所の権限が強すぎれば、国会で決めたルールがすぐに無効にされ、政治が前に進まなくなることも考えられます。 歴史をふり返ると、権力が一か所に集中してしまった国では、国民の権利が制限されたり、不公平な政治が行われたりして大きな混乱が生まれました。 だからこそ「抑制と均衡」というしくみは、私たちの権利と民主主義を守るために欠かせない考え方なのです。 三権分立を身近に感じる例 三権分立は日々のニュースでも登場します。 たとえば、ある裁判で「今までの法律は憲法に合わない」と判断され、それがきっかけで法律が変わったこともあります。(2022年、最高裁裁判官国民審査について海外に住む日本人に審査権を認めないのは公務員の選定・罷免を定めた憲法15条に違反しているとの判決が出されました。これにより、海外に住む日本人にも審査権が認められるようになりました) 司法の判断が立法に影響を与えることがあるのです。 また、私たちの身の回りでも、三権分立のように権力を分散させて抑制し合うしくみがあります。スポーツでたとえると、ルールを決めるのが立法、実際に試合を行うのが行政、試合の審判をするのが司法となります。もし、これらの役割を同じ人がぜんぶやったらどうなるでしょうか? 自分が有利なようにルールを変えてしまったり、ルール通りに試合をしなかったり、自分たちが負けそうになると反則を見逃したりするかもしれないですよね。でも、このようなスポーツは楽しいでしょうか? 楽しくないですよね。役割を分担することで、参加者全員がスポーツを公平に楽しめることができるのです。 このように、私たちの日常の中にも「三権分立的な役割分担」があります。 まとめ 三権分立とは、 国の権力を立法・行政・司法の三つの権力に分けるしくみ 日本国憲法にもとづいて、上記を国会・内閣・裁判所がそれぞれ担当している 権力の集中を防ぎ、国民の権利と自由を守るための制度 という大切な制度です。 「三権分立」は一見難しい言葉ですが、私たちの生活を守る大切なしくみです。 三権分立を知っていると、社会をより広い視点で考えられるようになります。 社会のおすすめ問題集 『わからないをわかるにかえる 中学公民』 ・大事なところが一目でわかる ・図とイラストで要点がわかる ・漢字はルビ(読みがな)付き ・つまずいた問題は、ヒントを読んでわからないをわかるにかえる ・スケジュール作成アプリで毎日の学習スケジュールを自動作成できる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 『わからないをわかるにかえる 社会 高校入試』 ・実際の入試問題を収録 ・ポイント整理で内容をサクッと確認 ・重要語句やキーワードをチェックしやすい ・役立つ特典で高校入試合格をサポート ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

古文の10パターン!テストで役立つ読み方のコツ

教科書で出てくる古文。 「なんだか昔の言葉で読みにくい……。」と思ったこと、ありませんか? でも実は、古文には“決まったパターン”があるのです。 今回は、教科書や入試によく登場する古文の10パターンを、例文と現代語訳つきで解説します。読み進めながら「これ、他の作品でもあった!」という発見がきっとあるはずです。 もくじ パターン1:クスッと笑えるオチのある話(徒然草) パターン2:たとえ話の言いたいことは(伊曽保物語) パターン3:おどろくべき正体(徒然草) パターン4:思いがけない奇跡(今昔物語) パターン5:芸は身を助ける(宇治拾遺物語) パターン6:機転を利かす(沙石集) パターン7:ものの見方が個性的(枕草子) パターン8:生き方の知恵を語る(徒然草) パターン9:過去に学ぶ(花月草紙) パターン10:歌にこめられた思い(伊勢物語) 平安時代の恋愛観と結婚の流れ 古文のパターンを引用元の作品から推測しよう! 古文のパターン早見表 おわりに:「でも、どうやって覚えたらいいの?」 パターン1:クスッと笑えるオチのある話(徒然草) 獅子と狛犬 『徒然草』より (神社に参った上人は、社の前の獅子と狛犬がたがいに後ろ向きに立っているのを見て、「大変すばらしい、深いわけがあるのだろう」と涙ぐんだ。上人はその理由を知りたがり、年配で詳しそうな神官を呼び、尋ねた。) 古文 「この御社の獅子の立てられやう、さだめて習ひあることに侍らん。ちと承らばや」と言はれければ、 「そのことに候ふ。さがなき童べどもの仕りける、奇怪に候ふことなり」とて、 さし寄りて、据ゑなほして去にければ、上人の感涙いたづらになりにけり。 現代語訳 「このお社の獅子の立てられ方は、きっといわれがあることでございましょう。少々お聞きしたいものです」とおっしゃったところ、 「その事でございます。いたずら好きな子供たちがいたしましたことで、けしからぬことでございます」と言って、 (獅子と狛犬に)近寄って、(元のように)置き直して行ってしまったので、上人の感動の涙はむだになってしまった。 読解ポイント 偉い立場の人が勘違いして失敗する展開は古文によくあります。「誰が」「どうした」を正しく読み取ることが、話の面白さをつかむカギです。 この場合は上人という宗教上で偉い立場の人が勘違いしたという点がくすっと笑えるポイントですね。 パターン2:たとえ話の言いたいことは(伊曽保物語) 例)鼠の会議『伊曽保物語』より (鼠たちが会議をした。猫につかまらないためには、猫の首に鈴を付ければよいという意見にみんな賛成した。) 古文 「然らば、このうちよりだれ出てか、猫の首に鈴を付け給はんや」といふに、 上臈鼠より下鼠に至るまで、「我付けん」といふ者なし。 是によつて、そのたびの議定事終わらで退散しぬ。 其ごとく、人のけなげだてをいふも、只畳の上の広言なり。 現代語訳 「そうしたら、この中からだれが出て行って、猫の首に鈴をお付けになるか」と言ったところ、 身分の高い鼠から身分の低い鼠に至るまで、「私が付けよう」と言う者はいない。 これによって、そのときの協議の決着はつかず解散した。 このように、人が勇気のあるようなことを言うのも、ただ安全な畳の上に座って大きなことを言うようなものである。 読解ポイント 古文のたとえ話は、ことわざや教訓とつながることが多いです。 会話文や主語に注意してエピソードの内容をしっかり読み取ったうえで、そのエピソードを通して筆者が言おうとしていることをとらえましょう! この話では「口で言うのは簡単だが、実行は難しい」という教えを示しています。 パターン3:おどろくべき正体(徒然草) 二人の武士『徒然草』より (なんとかの押領使というものは、大根がすべての病気にきくと信じて、毎日食べていた。ある時、館が敵に襲われたが、二人の武士が突然現れ、追い払ってくれた。) 古文 いと不思議に覚えて、「日ごろここにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戦ひし給ふはいかなる人ぞ」と問ひければ、 「年ごろ頼みて、朝な朝な召しつる土大根らにさぶらふ」といひて失せにけり。 深く信をいたしぬれば、かかる徳もありけるにこそ。 現代語訳 (押領使は)とても不思議に思われて、「日ごろこの館に仕えていらっしゃるとも思われない人たちが、このような戦いをなさるとは(あなたがたは)どういう人ですか」とたずねると、 (二人の武士は)「(あなたが)長年頼みにして、毎朝召しあがった大根たちでございます」と言って消えてしまった。 深く信じていたので、このような恩恵もあったのである。 読解ポイント 人間だと思っていた人物が実は別の存在だった、という展開は古文の定番です。 また、このような話では主人公が恩恵をうけるという話も多く、いいことをしたからいいことが返ってくるというパターンは覚えておきましょう! 「鶴の恩返し」などの昔話も同じパターンです。 パターン4:思いがけない奇跡(今昔物語) 真夜中の泣き声『今昔物語』より (夜の見回りをしていた人は、草むらから泣き声が聞こえた。草むらへ向かうと、怪しげな男がいたので、つかまえた。なんと盗人がその寺の弥勒菩薩の銅像を盗んでこわそうとしていたのだ。見回りをしていた人が盗人を捕らえて、役所につき出し、牢屋に閉じ込めた。) 古文 天皇にこの由を奏して、仏をば取りて、本のごとく寺に安置し奉りつ。 これを思ふに、菩薩は血肉を具し給はず。豈に痛み給ふところあらむや。 しかるに、ただこれ凡夫のために示し給ふところなり。 「盗人に重き罪を犯さしめじ」と思ひ給ふためになり。 現代語訳 天皇にこのことを申し上げて、仏を取り返して、もとのように寺に安置し申し上げた。 このことを思うと、菩薩は肉体をもっていらっしゃらない。どうしてお痛みになるところがあろうか(、いや、ないはずだ)。 だとしたら、ただこれ(=菩薩が泣き叫んだこと)は、凡夫にお示しくださったのだ。 「盗人に重い罪を犯させないようにしよう」とお思いになったため(に泣き叫んだの)だ。 読解ポイント 仏教の教えを広めるために書かれたお話を「仏教説話」といいます。 極楽や地獄の話、ありえない奇跡の話など不思議な話も多くあります。 信仰や徳が奇跡を呼ぶという展開がよくあります。 今回は菩薩の不思議な力についての話でしたね。 パターン5:芸は身を助ける(宇治拾遺物語) 内裏の立て札『宇治拾遺物語』より (内裏に「無悪善」と書かれた札がたてられていた。嵯峨天皇に命じられて、小野篁がしぶしぶ札の言葉を読むと、読めてしまったので、札を立てた犯人だと疑われてしまった。) 古文 「さればこそ、申し候はじとは申して候ひつれ」と申すに、 御門、「さて何も書きたらん物は読みてんや」と仰せられければ、 「何にても読み候ひなん」と申しければ、片仮名の子文字を十二書かせ給ひて、 「読め」と仰せられければ、「ねこの子のこねこ、ししの子のこじし」と読みたりければ、 御門ほほゑませ給ひて、事なくてやみにけり。 現代語訳 (篁が)「だから、申し上げますまいと申しましたのに」と申し上げると、 御門(=嵯峨天皇)は、「では何でも書いたような物は読めるのだろうか」とおっしゃったので、 (篁は)「何でも読みましょう」と申し上げたところ、(御門は)片仮名の「子」という字を十二個書かせなさって、 「読め」とおっしゃったので、(篁は)「ねこの子のこねこ、ししの子のこじし」と読んだので、 御門はほほえまれて、何事もなく済んだのだった。 ※片仮名:当時は「子」という文字を片仮名の「ネ」として使用していた。 読解ポイント 特技や教養がピンチを救う場面です。 昔は和歌や漢詩などの文化的教養が、人生を左右するほど重要でした。 今回は小野篁の漢文の知識が役に立ったお話ですね。 パターン6:機転を利かす(沙石集) 毒の飴? 『沙石集』より (児は「食べたら死ぬ」と言われて、坊主がどうしても食べさせてくれない飴をなんとしても食べたかった。 そのため、坊主がいない間にこっそり食べて、そののちに坊主の大事にしていた水瓶を割った。坊主が帰ってくると、泣いたふりをして、語りだした。) 古文 「大事の御水瓶を、あやまちに打ち割りて候ふ時に、いかなる御勘当かあらむずらむと、口惜しく覚えて、命生きてもよしなしと思ひて、 人の食へば死ぬと仰せられ候ふ物を、一杯食へども死なず、 二、三杯まで食べて候へどもおほかた死なず。 果ては小袖につけ、髪につけて侍れども、いまだ死に候はず」とぞ言ひける。 飴は食はれて、水瓶は割られぬ。慳貪の坊主得るところなし。 児の知恵ゆゆしくこそ。 現代語訳 (小児は)「大事にされていた御水瓶を、まちがって割りましたときに、どのようなおしかりがあるだろうかと(思うと)、残念に思って、生きていてもしようがないと思って、 人が食べると(必ず)死ぬとおっしゃいました物を、一杯食べたけれど死なない、二、三杯まで食べましたけれど全く死なない。 最終的には小袖につけ、髪につけましたが、まだ死にません」と言った。 (坊主にとっては)飴は食われて、水瓶は割られた。 けちな坊主には(損ばかりで)得るところがない。 児の知恵はすばらしいものだった。 読解ポイント 飴を食べるために機転を利かせて、結果的に状況を有利にする展開です。 一休さんのとんち話も、このパターンに近いです。 実際には、児は「食べたら死ぬ」と言われていたものを食べてから坊主の秘蔵の水瓶をわざと割っていますが、 機転を利かせて、水瓶を割ってしまったから「食べたら死ぬものを食べた」としているのですね。 パターン7:ものの見方が個性的(枕草子) 五月の山里散策 『枕草子』より (筆者は山里を散策することについて語っている。) 古文 左右にある垣にあるものの枝などの、車の屋形などにさし入るを、 急ぎてとらへて折らむとするほどに、 ふと過ぎてはづれたるこそいとくちをしけれ。 よもぎの、車に押しひしがれたりけるが、輪の回りたるに、近ううちかかりたるもをかし。 現代語訳 左右にある垣根にある何かの枝などが、牛車の人が乗る部分などに入ってくるのを、 急いでつかんで折ろうとするうちに、 すっと通り過ぎてはずれてしまうのは、とても残念だ。 よもぎの、牛車(の車輪)に押しつぶされたのが、車輪が回るときに(くっついて持ち上がってきて)、近くに引っかかっているのもおもしろい。 読解ポイント 日常の何気ない情景を面白く感じる感性が表れています。 枝が手に入らず「残念」と思う感情や、つぶされたよもぎが引っかかることを「おもしろい」と感じる感性です。 このような文章では「作者が何を面白いと感じたのか」を読み取ることが大切です。 パターン8:生き方の知恵を語る(徒然草) 形からでも 『徒然草』より (筆者は物に触れることが行動を呼び起こすと説いている。信仰心がなくても、仏の前に座り、数珠を手に取り、経文を手に取ると、自然とよい行いができる。乱れた心のままでも、座禅用の椅子に座れば、重いかげず禅定の境地に入るだろう。) 古文 事理もとより二つならず。外相もし背かざれば、内証必ず熟す。 しひて不信を言ふべからず。 仰ぎてこれを尊むべし。 現代語訳 (仏教において)現象と真理はもともと二つのものではない。外部に現れた姿がもし(仏教の教えに)背かなければ、内心の悟りも必ず成熟する。 (形だけだからと)一概に不信心だと言ってはいけない。 敬ってこれを尊いものと(して大事に)するべきである。 読解ポイント 古文には現代でも通用するような「生き方の知恵」が書かれているものがあります。 今回は概念的な文章で少し難しいかもしれませんが、「形から入ることの大切さ」を説いた内容ですね。 行動の形を整えることで、心や考え方も変わるという教えです。 ほかにも『徒然草』に掲載されている「高名の木登り」というものでは、「失敗は簡単なところで必ず起こるものだ」という知恵が書かれています。 パターン9:過去に学ぶ(花月草紙) 用心する男 『花月草紙』より (遠くの火事にも用心していた男は、周りの人々に日々笑われていた。ある日、はるか遠くの火事が男たちの住むあたりまで広がり、人々はすべてを失い、困って果てていた。) 古文 かのをのこ、したりがほにて、「かしてまゐらせん」とて、 かの縄を引きたぐれば、はさみよ、くしよなどいふもの引きあげつ。 また袋のうちより、うつはものなど出だしつつ、 「つねづね人にわらはれずば、いかでかかるときはほまれしつべき」と言ひしを、「げにも」と言ひし人ありしとぞ。 現代語訳 その男が、得意げな顔で、「貸してあげましょう」と言って、 あの縄を引き寄せると、はさみや、くしなどといったものを引きあげた。 また袋の中から、食器などを出しながら、 「ふだんから人に笑われなければ、どうしてこのようなときに名誉に思えるだろう」と言ったのを、「(なるほど)その通りだ」と言った人がいたということだ。 読解ポイント 日頃の備えや過去の経験から学ぶ重要性を説いていますね。 今回引用した『花月草紙』は「随筆」と呼ばれるジャンルです。 「随筆」は筆者の体験や考え、見聞きした出来事などが書かれています。 パターン10:歌にこめられた思い(伊勢物語) 筒井筒『伊勢物語』より (結婚から数年後、女の親が亡くなり貧しくなると、男はほかに妻をもうけた。女が気にしていない様子なのを見て、女の浮気を疑った男は、新しい妻のもとへ行くふりをして植え込みに隠れて女の様子をうかがった。) 古文 この女、いとよう化粧じて、うちながめて、 風吹けば沖つしら浪たつた山 夜半にや君がひとりこゆらむ と詠みけるを聞きて、かぎりなくかなしと思ひて、河内へも行かずなりにけり。 現代語訳 この女は、とても念入りに化粧をして、物思いにふけって、 風が吹くと沖の白波がたつ、その「たつ」の名をもつものさびしい龍田山を、 夜中にあなたはひとりでこえているのでしょう。 と詠んだのを聞いて、(男は)この上なくいとおしいと思って、河内(の国にいる新しい妻のところ)へも行かなくなってしまった。 ※河内:現大阪府 龍田川:奈良県にある、大和(現奈良県)と河内(現大阪府)の間にある要路で険しい山のこと。 つまり河内にいるほかの女に会いに行こうと彼は今、龍田川を越えているのだろうか、と物思いにふけっているということですね。 読解ポイント 和歌は短い中に深い感情を込めます。恋や別れ、自然を題材にした歌は、入試頻出です。 平安時代の恋愛観と結婚の流れ ここで平安時代の貴族の恋愛について少しふれましょう。 平安時代の貴族の恋愛・結婚は今の恋愛とは全く異なります。 古文作品を読むうえでは必須の知識ですので、しっかりと押さえておきましょう。 恋愛から結婚までの流れ ①男性が女性の噂話を聞く 顔を見たことがなくとも、美しい女性、教養のある女性の噂を聞きます。 ②男性が和歌を書いた手紙(文)を送り、女性に思いを伝える この和歌の出来や、筆跡がどのような男性か判断する大きな材料となりました。 ③女性が手紙を読み、いいなと思ったら返事をする 「返歌」と呼ばれるものですね。 ④手紙のやり取りを続け、男性が女性の家に来る ⑤三日連続で男性が家に来たら結婚成立 和歌のやり取りは、物語・日記文学に数多く描かれます。 一夫多妻制だった平安時代 現代の日本では一夫一妻制が一般的ですが、当時の貴族社会では一夫多妻制が普通でした。 色々な場所に妻がいるのが普通なのです。 このため、古文の恋愛物語では、男性が別の女性のもとへ通ったり、女性がそれを切なく思ったりする場面がよく出てきます。 古文のパターンを引用元の作品から推測しよう! 多くの場合、教科書や試験問題には引用元が明記されています。 そこから「この作品なら、こんなパターンの話かな」と想像しながら読むと、内容の理解がぐっとスムーズになります。 たとえば―― パターン1:クスッと笑えるオチのある話 → 『徒然草』のような随筆や、『古今著聞集』『宇治拾遺物語』といった説話集に多く見られます。 パターン4:思いがけない奇跡(仏教説話) → 『今昔物語集』はもちろん、『発心集』や『沙石集』など、仏教説話を多く収めた作品に頻出です。 パターン9:過去に学ぶ → 平安時代の『枕草子』、鎌倉時代の『方丈記』、同じく鎌倉時代の『徒然草』は「日本三大随筆」と呼ばれ、このパターンがよく見られます。 江戸時代の松平定信『花月草紙』や本居宣長『玉勝間』などの随筆でも同様です。 もちろん、作品の傾向はあくまで目安です。 必ずしも同じ作品が同じパターンになるとは限りません。 ですが、引用元を手がかりにパターンを予想することは、古文読解の大きな助けになります。 古文のパターン早見表 おわりに:「でも、どうやって覚えたらいいの?」 古文は今回紹介したパターンを知っておくと、ぐっと読みやすくなり、 練習すれば、より、スラスラと読めるようになります。 わからないをわかるにかえる 中学 国語 古文・漢文 1~3年 本テキストでは、今回の10パターンをより丁寧に、練習問題付きで解説しています。 それぞれの特徴をおさえながら取り組むことで、 テストや入試に出てくる初めて目にする古文が、どのパターンかを考えて対応できる力が身につきます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 【今回の執筆者】 イニシャル:MS 年代:20代 ~ひとこと~ 大学でも古文を勉強していましたが、とっても面白く、奥深い世界でした。