古文の10パターン!テストで役立つ読み方のコツ

教科書で出てくる古文。

「なんだか昔の言葉で読みにくい……。」と思ったこと、ありませんか?

でも実は、古文には“決まったパターン”があるのです。

今回は、教科書や入試によく登場する古文の10パターンを、例文と現代語訳つきで解説します。

読み進めながら「これ、他の作品でもあった!」という発見がきっとあるはずです。

パターン1:クスッと笑えるオチのある話(徒然草)

獅子と狛犬 『徒然草』より

(神社に参った上人は、社の前の獅子と狛犬がたがいに後ろ向きに立っているのを見て、「大変すばらしい、深いわけがあるのだろう」と涙ぐんだ。上人はその理由を知りたがり、年配で詳しそうな神官を呼び、尋ねた。)

古文

「この御社の獅子の立てられやう、さだめて習ひあることに侍らん。ちと承らばや」と言はれければ、

「そのことに候ふ。さがなき童べどもの仕りける、奇怪に候ふことなり」とて、

さし寄りて、据ゑなほして去にければ、上人の感涙いたづらになりにけり。

現代語訳

「このお社の獅子の立てられ方は、きっといわれがあることでございましょう。少々お聞きしたいものです」とおっしゃったところ、

「その事でございます。いたずら好きな子供たちがいたしましたことで、けしからぬことでございます」と言って、

(獅子と狛犬に)近寄って、(元のように)置き直して行ってしまったので、上人の感動の涙はむだになってしまった。

読解ポイント

偉い立場の人が勘違いして失敗する展開は古文によくあります。

「誰が」「どうした」を正しく読み取ることが、話の面白さをつかむカギです。

この場合は上人という宗教上で偉い立場の人が勘違いしたという点がくすっと笑えるポイントですね。

パターン2:たとえ話の言いたいことは(伊曽保物語)

例)鼠の会議『伊曽保物語』より

(鼠たちが会議をした。猫につかまらないためには、猫の首に鈴を付ければよいという意見にみんな賛成した。)

古文

「然らば、このうちよりだれ出てか、猫の首に鈴を付け給はんや」といふに、

上臈鼠より下鼠に至るまで、「我付けん」といふ者なし。

是によつて、そのたびの議定事終わらで退散しぬ。

其ごとく、人のけなげだてをいふも、只畳の上の広言なり。

現代語訳

「そうしたら、この中からだれが出て行って、猫の首に鈴をお付けになるか」と言ったところ、

身分の高い鼠から身分の低い鼠に至るまで、「私が付けよう」と言う者はいない。

これによって、そのときの協議の決着はつかず解散した。

このように、人が勇気のあるようなことを言うのも、ただ安全な畳の上に座って大きなことを言うようなものである。

読解ポイント

古文のたとえ話は、ことわざや教訓とつながることが多いです。

会話文や主語に注意してエピソードの内容をしっかり読み取ったうえで、そのエピソードを通して筆者が言おうとしていることをとらえましょう!

この話では「口で言うのは簡単だが、実行は難しい」という教えを示しています。

パターン3:おどろくべき正体(徒然草)

二人の武士『徒然草』より

(なんとかの押領使というものは、大根がすべての病気にきくと信じて、毎日食べていた。ある時、館が敵に襲われたが、二人の武士が突然現れ、追い払ってくれた。)

古文

いと不思議に覚えて、「日ごろここにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戦ひし給ふはいかなる人ぞ」と問ひければ、

「年ごろ頼みて、朝な朝な召しつる土大根らにさぶらふ」といひて失せにけり。

深く信をいたしぬれば、かかる徳もありけるにこそ。

現代語訳

(押領使は)とても不思議に思われて、「日ごろこの館に仕えていらっしゃるとも思われない人たちが、このような戦いをなさるとは(あなたがたは)どういう人ですか」とたずねると、

(二人の武士は)「(あなたが)長年頼みにして、毎朝召しあがった大根たちでございます」と言って消えてしまった。

深く信じていたので、このような恩恵もあったのである。

読解ポイント

人間だと思っていた人物が実は別の存在だった、という展開は古文の定番です。

また、このような話では主人公が恩恵をうけるという話も多く、いいことをしたからいいことが返ってくるというパターンは覚えておきましょう!

「鶴の恩返し」などの昔話も同じパターンです。

パターン4:思いがけない奇跡(今昔物語)

真夜中の泣き声『今昔物語』より

(夜の見回りをしていた人は、草むらから泣き声が聞こえた。草むらへ向かうと、怪しげな男がいたので、つかまえた。なんと盗人がその寺の弥勒菩薩の銅像を盗んでこわそうとしていたのだ。見回りをしていた人が盗人を捕らえて、役所につき出し、牢屋に閉じ込めた。)

古文

天皇にこの由を奏して、仏をば取りて、本のごとく寺に安置し奉りつ。

これを思ふに、菩薩は血肉を具し給はず。豈に痛み給ふところあらむや。

しかるに、ただこれ凡夫のために示し給ふところなり。

「盗人に重き罪を犯さしめじ」と思ひ給ふためになり。

現代語訳

天皇にこのことを申し上げて、仏を取り返して、もとのように寺に安置し申し上げた。

このことを思うと、菩薩は肉体をもっていらっしゃらない。どうしてお痛みになるところがあろうか(、いや、ないはずだ)。

だとしたら、ただこれ(=菩薩が泣き叫んだこと)は、凡夫にお示しくださったのだ。

「盗人に重い罪を犯させないようにしよう」とお思いになったため(に泣き叫んだの)だ。

読解ポイント

仏教の教えを広めるために書かれたお話を「仏教説話」といいます。

極楽や地獄の話、ありえない奇跡の話など不思議な話も多くあります。

信仰や徳が奇跡を呼ぶという展開がよくあります。

今回は菩薩の不思議な力についての話でしたね。

パターン5:芸は身を助ける(宇治拾遺物語)

内裏の立て札『宇治拾遺物語』より

(内裏に「無悪善」と書かれた札がたてられていた。嵯峨天皇に命じられて、小野篁がしぶしぶ札の言葉を読むと、読めてしまったので、札を立てた犯人だと疑われてしまった。)

古文

「さればこそ、申し候はじとは申して候ひつれ」と申すに、

御門、「さて何も書きたらん物は読みてんや」と仰せられければ、

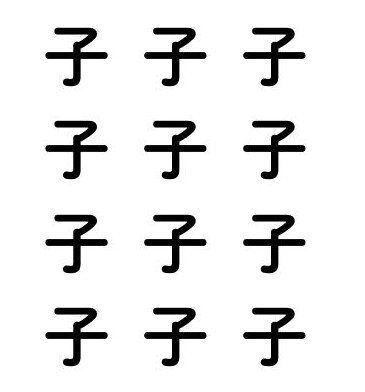

「何にても読み候ひなん」と申しければ、片仮名の子文字を十二書かせ給ひて、

「読め」と仰せられければ、「ねこの子のこねこ、ししの子のこじし」と読みたりければ、

御門ほほゑませ給ひて、事なくてやみにけり。

現代語訳

(篁が)「だから、申し上げますまいと申しましたのに」と申し上げると、

御門(=嵯峨天皇)は、「では何でも書いたような物は読めるのだろうか」とおっしゃったので、

(篁は)「何でも読みましょう」と申し上げたところ、(御門は)片仮名の「子」という字を十二個書かせなさって、

「読め」とおっしゃったので、(篁は)「ねこの子のこねこ、ししの子のこじし」と読んだので、

御門はほほえまれて、何事もなく済んだのだった。

※片仮名:当時は「子」という文字を片仮名の「ネ」として使用していた。

読解ポイント

特技や教養がピンチを救う場面です。

昔は和歌や漢詩などの文化的教養が、人生を左右するほど重要でした。

今回は小野篁の漢文の知識が役に立ったお話ですね。

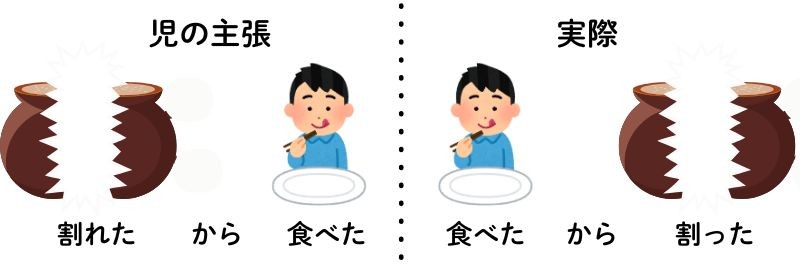

パターン6:機転を利かす(沙石集)

毒の飴? 『沙石集』より

(児は「食べたら死ぬ」と言われて、坊主がどうしても食べさせてくれない飴をなんとしても食べたかった。

そのため、坊主がいない間にこっそり食べて、そののちに坊主の大事にしていた水瓶を割った。坊主が帰ってくると、泣いたふりをして、語りだした。)

古文

「大事の御水瓶を、あやまちに打ち割りて候ふ時に、いかなる御勘当かあらむずらむと、口惜しく覚えて、命生きてもよしなしと思ひて、

人の食へば死ぬと仰せられ候ふ物を、一杯食へども死なず、

二、三杯まで食べて候へどもおほかた死なず。

果ては小袖につけ、髪につけて侍れども、いまだ死に候はず」とぞ言ひける。

飴は食はれて、水瓶は割られぬ。慳貪の坊主得るところなし。

児の知恵ゆゆしくこそ。

現代語訳

(小児は)「大事にされていた御水瓶を、まちがって割りましたときに、どのようなおしかりがあるだろうかと(思うと)、残念に思って、生きていてもしようがないと思って、

人が食べると(必ず)死ぬとおっしゃいました物を、一杯食べたけれど死なない、二、三杯まで食べましたけれど全く死なない。

最終的には小袖につけ、髪につけましたが、まだ死にません」と言った。

(坊主にとっては)飴は食われて、水瓶は割られた。

けちな坊主には(損ばかりで)得るところがない。

児の知恵はすばらしいものだった。

読解ポイント

飴を食べるために機転を利かせて、結果的に状況を有利にする展開です。

一休さんのとんち話も、このパターンに近いです。

実際には、児は「食べたら死ぬ」と言われていたものを食べてから坊主の秘蔵の水瓶をわざと割っていますが、

機転を利かせて、水瓶を割ってしまったから「食べたら死ぬものを食べた」としているのですね。

パターン7:ものの見方が個性的(枕草子)

五月の山里散策 『枕草子』より

(筆者は山里を散策することについて語っている。)

古文

左右にある垣にあるものの枝などの、車の屋形などにさし入るを、

急ぎてとらへて折らむとするほどに、

ふと過ぎてはづれたるこそいとくちをしけれ。

よもぎの、車に押しひしがれたりけるが、輪の回りたるに、近ううちかかりたるもをかし。

現代語訳

左右にある垣根にある何かの枝などが、牛車の人が乗る部分などに入ってくるのを、

急いでつかんで折ろうとするうちに、

すっと通り過ぎてはずれてしまうのは、とても残念だ。

よもぎの、牛車(の車輪)に押しつぶされたのが、車輪が回るときに(くっついて持ち上がってきて)、近くに引っかかっているのもおもしろい。

読解ポイント

日常の何気ない情景を面白く感じる感性が表れています。

枝が手に入らず「残念」と思う感情や、つぶされたよもぎが引っかかることを「おもしろい」と感じる感性です。

このような文章では「作者が何を面白いと感じたのか」を読み取ることが大切です。

パターン8:生き方の知恵を語る(徒然草)

形からでも 『徒然草』より

(筆者は物に触れることが行動を呼び起こすと説いている。信仰心がなくても、仏の前に座り、数珠を手に取り、経文を手に取ると、自然とよい行いができる。乱れた心のままでも、座禅用の椅子に座れば、重いかげず禅定の境地に入るだろう。)

古文

事理もとより二つならず。外相もし背かざれば、内証必ず熟す。

しひて不信を言ふべからず。

仰ぎてこれを尊むべし。

現代語訳

(仏教において)現象と真理はもともと二つのものではない。外部に現れた姿がもし(仏教の教えに)背かなければ、内心の悟りも必ず成熟する。

(形だけだからと)一概に不信心だと言ってはいけない。

敬ってこれを尊いものと(して大事に)するべきである。

読解ポイント

古文には現代でも通用するような「生き方の知恵」が書かれているものがあります。

今回は概念的な文章で少し難しいかもしれませんが、「形から入ることの大切さ」を説いた内容ですね。

行動の形を整えることで、心や考え方も変わるという教えです。

ほかにも『徒然草』に掲載されている「高名の木登り」というものでは、「失敗は簡単なところで必ず起こるものだ」という知恵が書かれています。

パターン9:過去に学ぶ(花月草紙)

用心する男 『花月草紙』より

(遠くの火事にも用心していた男は、周りの人々に日々笑われていた。ある日、はるか遠くの火事が男たちの住むあたりまで広がり、人々はすべてを失い、困って果てていた。)

古文

かのをのこ、したりがほにて、「かしてまゐらせん」とて、

かの縄を引きたぐれば、はさみよ、くしよなどいふもの引きあげつ。

また袋のうちより、うつはものなど出だしつつ、

「つねづね人にわらはれずば、いかでかかるときはほまれしつべき」と言ひしを、「げにも」と言ひし人ありしとぞ。

現代語訳

その男が、得意げな顔で、「貸してあげましょう」と言って、

あの縄を引き寄せると、はさみや、くしなどといったものを引きあげた。

また袋の中から、食器などを出しながら、

「ふだんから人に笑われなければ、どうしてこのようなときに名誉に思えるだろう」と言ったのを、「(なるほど)その通りだ」と言った人がいたということだ。

読解ポイント

日頃の備えや過去の経験から学ぶ重要性を説いていますね。

今回引用した『花月草紙』は「随筆」と呼ばれるジャンルです。

「随筆」は筆者の体験や考え、見聞きした出来事などが書かれています。

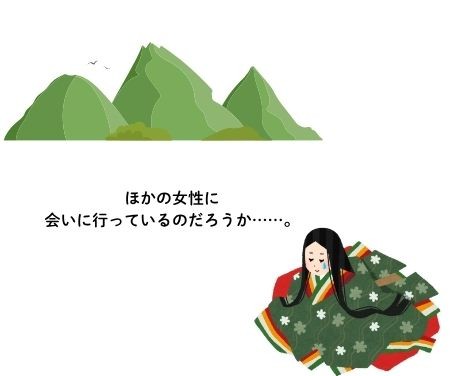

パターン10:歌にこめられた思い(伊勢物語)

筒井筒『伊勢物語』より

(結婚から数年後、女の親が亡くなり貧しくなると、男はほかに妻をもうけた。女が気にしていない様子なのを見て、女の浮気を疑った男は、新しい妻のもとへ行くふりをして植え込みに隠れて女の様子をうかがった。)

古文

この女、いとよう化粧じて、うちながめて、

風吹けば沖つしら浪たつた山

夜半にや君がひとりこゆらむ

と詠みけるを聞きて、かぎりなくかなしと思ひて、河内へも行かずなりにけり。

現代語訳

この女は、とても念入りに化粧をして、物思いにふけって、

風が吹くと沖の白波がたつ、その「たつ」の名をもつものさびしい龍田山を、

夜中にあなたはひとりでこえているのでしょう。

と詠んだのを聞いて、(男は)この上なくいとおしいと思って、河内(の国にいる新しい妻のところ)へも行かなくなってしまった。

※河内:現大阪府

龍田川:奈良県にある、大和(現奈良県)と河内(現大阪府)の間にある要路で険しい山のこと。

つまり河内にいるほかの女に会いに行こうと彼は今、龍田川を越えているのだろうか、と物思いにふけっているということですね。

読解ポイント

和歌は短い中に深い感情を込めます。恋や別れ、自然を題材にした歌は、入試頻出です。

平安時代の恋愛観と結婚の流れ

ここで平安時代の貴族の恋愛について少しふれましょう。

平安時代の貴族の恋愛・結婚は今の恋愛とは全く異なります。

古文作品を読むうえでは必須の知識ですので、しっかりと押さえておきましょう。

恋愛から結婚までの流れ

- ①男性が女性の噂話を聞く

顔を見たことがなくとも、美しい女性、教養のある女性の噂を聞きます。

- ②男性が和歌を書いた手紙(文)を送り、女性に思いを伝える

この和歌の出来や、筆跡がどのような男性か判断する大きな材料となりました。

- ③女性が手紙を読み、いいなと思ったら返事をする

「返歌」と呼ばれるものですね。

- ④手紙のやり取りを続け、男性が女性の家に来る

- ⑤三日連続で男性が家に来たら結婚成立

和歌のやり取りは、物語・日記文学に数多く描かれます。

一夫多妻制だった平安時代

現代の日本では一夫一妻制が一般的ですが、当時の貴族社会では一夫多妻制が普通でした。

色々な場所に妻がいるのが普通なのです。

このため、古文の恋愛物語では、男性が別の女性のもとへ通ったり、女性がそれを切なく思ったりする場面がよく出てきます。

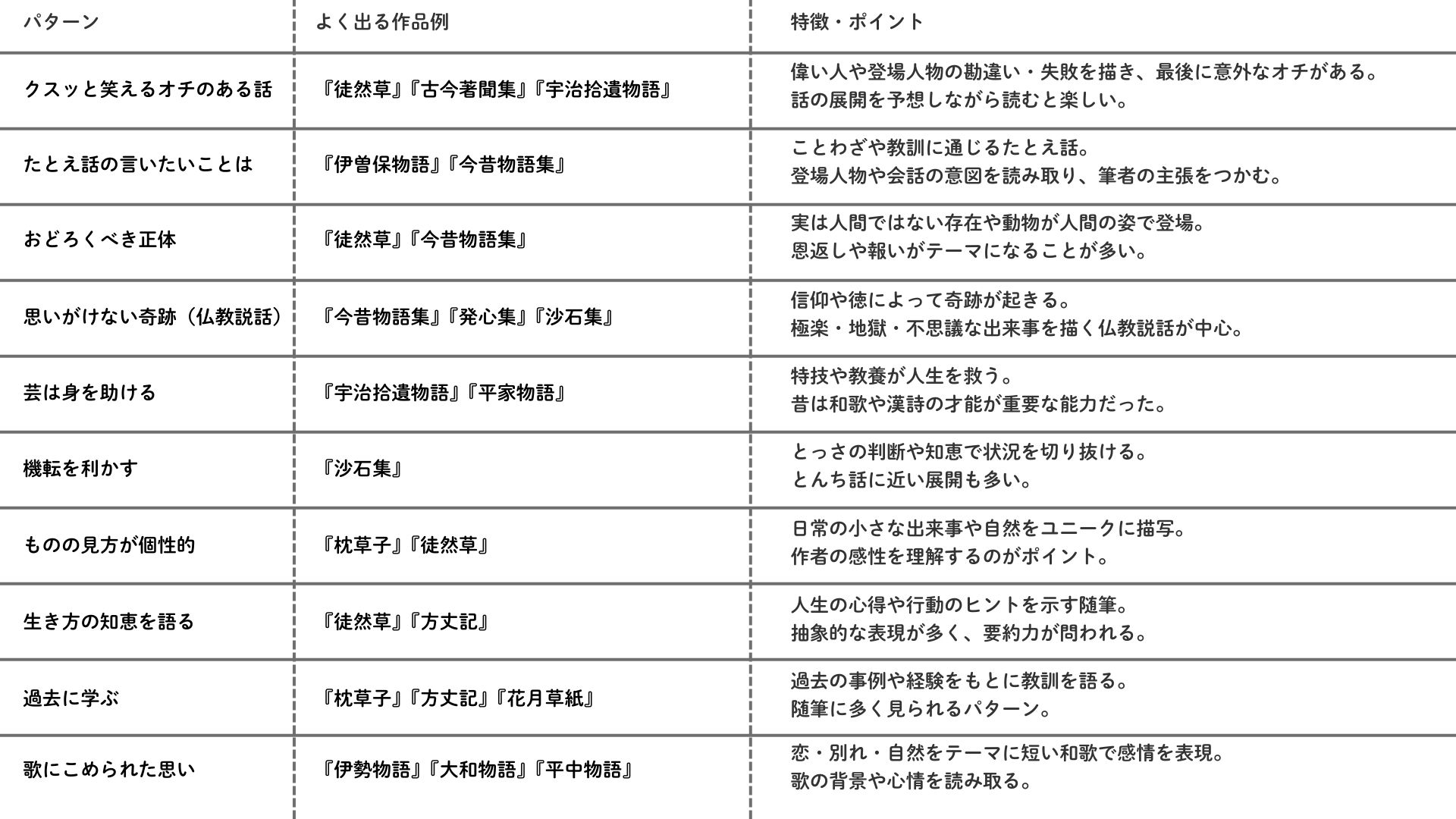

古文のパターンを引用元の作品から推測しよう!

多くの場合、教科書や試験問題には引用元が明記されています。

そこから「この作品なら、こんなパターンの話かな」と想像しながら読むと、内容の理解がぐっとスムーズになります。

たとえば――

- パターン1:クスッと笑えるオチのある話

→ 『徒然草』のような随筆や、『古今著聞集』『宇治拾遺物語』といった説話集に多く見られます。

- パターン4:思いがけない奇跡(仏教説話)

→ 『今昔物語集』はもちろん、『発心集』や『沙石集』など、仏教説話を多く収めた作品に頻出です。

- パターン9:過去に学ぶ

→ 平安時代の『枕草子』、鎌倉時代の『方丈記』、同じく鎌倉時代の『徒然草』は「日本三大随筆」と呼ばれ、このパターンがよく見られます。

江戸時代の松平定信『花月草紙』や本居宣長『玉勝間』などの随筆でも同様です。

もちろん、作品の傾向はあくまで目安です。

必ずしも同じ作品が同じパターンになるとは限りません。

ですが、引用元を手がかりにパターンを予想することは、古文読解の大きな助けになります。

古文のパターン早見表

おわりに:「でも、どうやって覚えたらいいの?」

古文は今回紹介したパターンを知っておくと、ぐっと読みやすくなり、

練習すれば、より、スラスラと読めるようになります。

本テキストでは、今回の10パターンをより丁寧に、練習問題付きで解説しています。

それぞれの特徴をおさえながら取り組むことで、

テストや入試に出てくる初めて目にする古文が、どのパターンかを考えて対応できる力が身につきます。

【今回の執筆者】

イニシャル:MS

年代:20代

~ひとこと~

大学でも古文を勉強していましたが、とっても面白く、奥深い世界でした。