【中学生向け】因数分解のやり方と公式一覧 テストで使えるコツも解説

はじめに

今回のテーマは中学3年生の数学で出てくる「因数分解」です。

「因数分解」という言葉を聞いて、

「難しそう…」

「公式がたくさんあって覚えられない!」

と感じている人もいるかもしれません。

しかし、心配はいりません!

因数分解は、中学数学の大きな柱ですが、正しい手順といくつかのコツさえつかめば、必ず理解できるようになります!

この記事では、因数分解が「なぜ大切なのか」という基礎から、テストで使える4つの公式、さらには応用問題の解き方まで、ステップごとにわかりやすく解説します。

この記事を最後まで読んで、因数分解への理解を深め、定期テストや高校入試で自信を持って問題が解けるようになりましょう!

因数分解とは?

因数分解とは、簡単に言うと「多項式をかけ算の形(因数の積の形)になおす操作」のことです。

まずは因数について確認しましょう。

例えば、6という数は、次のようにかけ算の形になおすことができますね。

6=2×3

このとき、2や3を6の因数と呼びます。

因数分解とは、多項式をいくつかの因数の積の形に分解することです。

【例】 2a2+6ab=2a(a+3b)

左側の式 2a2+6ab はたし算(単項式の和)の形ですが、

右側の式 2a(a+3b) は、2 と a と (a + 3b) という因数のかけ算の形になっています。

展開と因数分解の関係

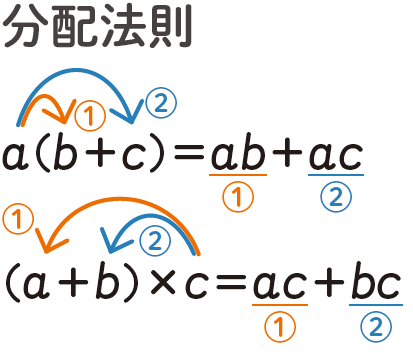

因数分解を理解する上で、展開(てんかい)との関係を知っておくことが大切です。

因数分解は、展開の逆の操作だと考えると、イメージがしやすいでしょう。

展開:かけ算を計算して、たし算・ひき算の形になおすこと

(x+2)(x+3) ― 展開 → x2+5x+6

因数分解:たし算・ひき算の形を、かけ算の形になおすこと

x2+5x+6 ― 因数分解 → (x+2)(x+3)

このように、展開と因数分解は、「たし算・ひき算の形」と「かけ算の形」を行き来する、裏表の関係になっています。

このイメージを持っておくと、公式を理解する際にも役立ちます。

なぜ因数分解を学ぶのか

「わざわざ式をかけ算の形になおすのはなぜ?」

と思うかもしれません。

ここでは、因数分解を学ぶ理由を3つ紹介します。

• 2次方程式を解くため

x2+5x+6=0

のような2次方程式の解を求めるときは、左辺を因数分解をして、

(x+2)(x+3)=0

の形になおすことで、

x=−2 または x=−3

という解を求めることができます。

• 計算を簡単にするため

複雑な多項式を因数分解してシンプルな形にすることで、計算ミスを防ぐことにつながります。

特に、「式の値」を求めるときに役立ちます。

【例】 x=98のとき、x2+4x+4 の値を求めましょう。

直接代入して求めることもできますが、

982+4×98+4

を計算するのはたいへんです。

そこで、先に因数分解をして (x+2)2 にしてから代入します。

(98+2)2 = 1002 = 10000

と、計算が簡単になります!

• 高校数学の基礎となるため

高校で学ぶより高度な数学(数Ⅱ、数Bなど)でも、因数分解は当たり前の基礎技術として使われます。

今のうちにしっかり身につけておくことが、将来の数学の土台となります。

因数分解は、定期テストでも高校入試でも必ず頻出する重要な分野です。

しっかり理解を深め、数学の基礎力を身につけましょう!

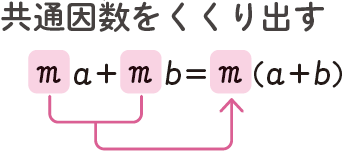

因数分解の解き方:共通因数でくくる

ここからは、因数分解の解き方についてです。

因数分解をするとき、まず最初に考えるべきなのが、「共通因数でくくる」という方法です。

共通因数でくくるとは?

共通因数とは、多項式のすべての項に共通してかけられている数や文字のことです。

多項式を、共通因数と残りの部分の積の形になおす操作を、「共通因数でくくる」「共通因数でくくり出す」と言います。

これは、展開のときの分配法則の逆の操作です。

【例】 2x+6 を因数分解しましょう。

1.共通因数を見つける

それぞれの項 ( 2x と 6 ) の中に共通して含まれている因数を探します。

2x=2×x

6=2×3

両方の項に共通しているのは、2 です。

つまり、共通因数は 2 です。

2.共通因数でくくる

共通因数 2 を式の前に出し、かっこでくくります。

2x+6=2(x+3)

符号と文字の扱いに注意する

多項式の最初の項がマイナスのときは、マイナスも共通因数の一部としてくくり出すことが多いです。

特に、共通因数に文字も含まれる場合は注意が必要です。

【例】 −3ab+12bを因数分解しましょう。

この式は、共通因数として数(係数)と文字の両方に着目します。

1.共通因数を見つける

数(係数)の部分 : −3 と +12 の共通因数は −3

文字の部分 : ab と b の共通因数は b です。

したがって、共通因数は −3b です。

2.共通因数でくくる

−3ab+12b=−3b(a−4)

【注意】

マイナスでくくると、かっこの中の項の符号がすべて逆になることに注意しましょう。

○ −3ab+12b=−3b(a−4)

× −3ab+12b=−3b(a+4)

因数分解の解き方:4つの公式

共通因数でくくれない場合、次に因数分解の4つの公式を使います。

これらは、展開の公式を逆にしたものです。

展開の公式をしっかり覚えていると、スムーズに理解できます。

公式① x²+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)

これは「たして (a+b)、かけて ab」になる a と b の組み合わせを見つける公式です。

【式の形】

x の項の係数が a+b(和)、定数項が ab(積)になっているのが特徴です。

【解き方のコツ】

1.まず、定数項 ab に注目し、積になる a と b のペアを考えます。

2.そのペアの中で、和が x の項の係数 (a+b) になるものを見つけます。

3.見つけた a と b を (x+a)(x+b) の形に当てはめます。

【例】 x2+7x+12 を因数分解しましょう。

1.積が 12 になるペアを探します。 (1, 12)、(2, 6)、(3, 4) …

2.その中で、和が 7 になるペアはを見つけます。 (3, 4)

3.x2+7x+12=(x+3)(x+4)

公式② x²+2ax+a²=(x+a)² 公式③ x²-2ax+a²=(x-a)²

これらは、「和の平方」「差の平方」と呼ばれる公式です。

公式①で、 a=b の特殊なパターンと考えると理解しやすいでしょう。

【式の形】

xの項の係数が 2a ( a の2倍)、定数項が a2 ( a の2乗) になっているのが特徴です。

(※公式③は符号がマイナスです。)

【解き方のコツ】

1.定数項が、ある数 a の2乗になっていることを確認します。

2. x の項の係数が、1で確認したaの2倍になっているかを確認します。

3.符号に注意して (x±a)2 の形になおします。

【例】 x2−10x+25 を因数分解しましょう。

1.定数項 25 は 52 、または (−5)2 です。

2.xの項の係数 −10 は、−5 の 2 倍なので、公式③で a=5 のときだとわかります。

3.x2−10x+25=(x−5)2

公式④ x²−a²=(x+a)(x-a)

(2乗)ー(2乗) の形をした因数分解の公式です。

公式①で、 b=ーa の特殊なパターンと考えると理解しやすいでしょう。

【式の形】

x の項の係数が 0 になっていて、項が2つしかないのが大きな特徴です。

【解き方のコツ】

1.式が (2乗)ー(2乗) の形になっているかを確認します。

2.(x+a)(x−a) の形に当てはめます。

【例】 x2−49 を因数分解しましょう。

1. 49 は 72 なので、x2− 72 の形です。

2.x2−49=(x+7)(x-7)

展開公式との関係

公式①から④は、すべて展開公式を逆にしたものです。

因数分解ができたら、展開し直して元の式に戻るか確認する習慣をつけましょう。

これにより、ミスが減り、公式の理解もさらに深まります。

x2+7x+12 ― 因数分解 → (x+3)(x+4)

(x+3)(x+4) ― 展開 → x2+7x+12

因数分解の解き方ステップ

これまでに学んだ「共通因数でくくる」方法と「4つの公式」を使えば、多項式の因数分解ができるようになります。

しかし、問題を見たときにどの方法を使えばいいか迷ってしまうことがありますよね。

ここでは、因数分解のときに迷わず正解にたどり着くためのステップを解説します。

1.共通因数を探す

因数分解を始めるとき、公式が使えるかどうかを確認する前に、必ず共通因数があるかを確認しましょう。

共通因数を見つけてくくり出すことで、その後に使う公式を見つけやすくなります。

【チェックポイント】

すべての項に共通する因数(数や文字)はないか?

【注意点】

共通因数をくくり出すのを忘れると、完全に因数分解された形にたどり着けなくなります。

2.使える公式があるか判断する

共通因数をくくりだしたあと、残った多項式を見て、どの公式が使えるかを判断します。

次のように順序だてて考えましょう。

【項が2つ】

→ 公式④ x²−a²=(x+a)(x-a)

が使えるか確認する

【項が3つ】

→ 【定数項が a² の形になっている】

→ 公式② x²+2ax+a²=(x+a)²

公式③ x²-2ax+a²=(x-a)²

が使えるか確認する

→ 【定数項が a² の形になっていない】

→ 公式① x²+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)

が使えるか確認する

工夫して分解する応用パターン

共通因数やくくり出し、公式を組み合わせることで解ける応用問題のパターンをいくつかご紹介します。

「これ以上分解できない」状態まで分解しきるのが因数分解のゴールです。

1.複雑な式は展開してから分解する

元の式が複雑なかっこのかけ算の形になっている場合、まずは展開して同類項をまとめることで、公式が使える形になることがあります。

【例】 (x+3)(x−1)−12 ← 展開の公式を使って展開します

=x²+2x−3−12 ← 同類項をまとめます

=x²+2x−15 ← たして +2、かけて -15 になる数(5,-3)を探して、公式①を使います

=(x+5)(x−3)

2.多項式を共通因数としてくくり出す

共通因数が数や文字ではなく、多項式になる場合もあります。

多項式全体を1つのかたまりと考えて、共通因数をくくり出します。

一見共通因数がないように見えても、一部を因数分解すると共通因数が見つかることがあります。

【例】 5(a−2)+a²−2a ← 5(a−2) と a²−2a に分けて考え、後ろの式で a をくくり出します

=5(a−2)+a(a−2) ← 多項式 (a−2) が共通因数になっているので、くくり出します

=(a−2)(5+a)

3.共通因数をくくり出してから公式を使う

共通因数でくくり出したあと、さらに因数分解できる場合があります。

因数分解できるかどうか、必ず最後までチェックしましょう。

【例】 3x³y−12xy³ ← 共通因数 3xy でくくり出します

=3xy(x²−4y²) ← x²−4y² で、公式④を使って因数分解します

=3xy(x+2y)(x-2y)

4.x² の項の係数が1でない式

x² の項の係数が常に1とは限りません。

そんな式でも、公式②または③が使える場合があります。

何かの2乗になっているか考えるのがポイントです。

【例】 9x²−6xy+y² ← 公式が使える形に変形します

=(3x)²−2×3x×y+y² ← 公式③を使います

=(3x−y)²

練習問題で確認しよう

これまでの知識が定着しているか、以下の問題で確認してみましょう。

因数分解は、「共通因数」→「公式」の順番で考えることが大切です!

【問題】 次の式を因数分解しましょう。

1.4x²−16x

2.a²+8a+15

3.25x²−16y²

4.3x²−30x+75

5.(x+3)²−5(x+3)

【ヒント】

解き方に迷ったら、以下のヒントを参考にしてください。

1.まずは、数と文字の共通因数を見つけて、くくり出しましょう。

2.公式①のパターンです。たして +8、かけて +15 になる2つの数を探しましょう。

3.(2乗)ー(2乗) の形です。公式④を使いましょう。

4.最初に共通因数の3をくくり出し、かっこの中の式で公式③を使います。

5. (x+3) を共通因数としてくくり出しましょう。

【解答と解説】

1. 4x²−16x ← 共通因数 4x でくくり出します

=4x(x−4)

2. a²+8a+15 ← たして 8 、かけて 15 になる組 (3,5) を見つけます

=(a+3)(a+5)

3. 25x²−16y² ←(2乗)ー(2乗) の形にします

=(5x)²ー(4y)² ← 公式④を使います

=(5x+4y)(5x-4y)

4. 3x²−30x+75 ←共通因数 3 をくくり出します

=3(x²−10x + 25) ← かっこの中で、公式③を使って因数分解します

=3(x−5)²

5. (x+3)²−5(x+3) ←共通因数 (x+3) をくくり出します

=(x+3){(x+3) - 5} ← かっこの中を整理します

=(x+3)(x - 2)

まとめと商品紹介

いかがでしたか。因数分解の基本を理解したら、あとは定着させるために練習あるのみです。

因数分解の知識を確かな力に変えるために、あなたのレベルに合った文理の教材で次のステップに進みましょう!

おすすめの商品

因数分解の基本と応用を理解したら、あとは練習あるのみです。

文理では、お客様ひとりひとりのレベルや目的に合わせた教材をご用意しています。

ここでは、あなたの学習を次のステップに進めるための、おすすめの商品を3シリーズご紹介します。

わからないをわかるにかえる

因数分解を基礎からじっくり学びたい、これまでどこから手をつけていいかわからなかったという人に最適なシリーズです。

この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。

定義や公式といった基礎的な内容を、簡単な例題で丁寧に解説しているため、因数分解が苦手な人でも、着実に基礎から練習を積み重ねることができます。

簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。

完全攻略

因数分解の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズが役立ちます。

このシリーズは豊富な演習量が特徴で、基礎の反復から応用までしっかりと問題演習をこなすことで、因数分解を完全に理解し、定着させることができます。

また、定期テスト対策ページや、過去の入試問題を扱った実戦問題ページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応可能です。

学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。

ハイクラス徹底問題集

難易度の高い問題に挑戦し、数学の応用力を圧倒的につけたい人向けの最高峰の問題演習集です。

この問題集では、因数分解の複雑な応用問題や、複数の知識を組み合わせる思考力を要する問題を豊富に扱っています。

難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな演習を通じて、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。

現在の学習レベルに関わらず、数学を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。