なるほど!Bunri‐LOG

対象

忙しい中学生の家庭学習攻略法を考えてみよう!

中学生にとって、学校の授業と同じくらい大切なのが家庭学習での予習・復習です。 小学生では学校の授業と学校からの宿題をこなすことができれば大きく学力の差がついてしまうことはありませんでしたが、 中学校からは学校の授業外での勉強時間の差が如実に学力の差につながってしまいます。 家庭学習を攻略して、もうすぐ迎える定期試験で最高のスタートを切りましょう! 目次 中学生にとって家庭学習が大切な理由 家庭学習を習慣化するには やったつもりはNG!家庭学習の罠 家庭学習の基本は予習・復習・テスト対策 予習・復習・テスト対策におすすめの問題集2選 レベル別おすすめの問題集3選 入試対策におすすめの問題集3選 中学生にとって家庭学習が大切な理由 中学生では、家庭学習がとても大切になります。その理由を考えてみましょう。 ①授業が難しくなるから 中学生は、学期が進み学年が上がるごとに学習内容の難易度が上がります。 授業だけでは理解しきれない部分を教科書・ノートで振り返る機会、演習が不足している部分を学習参考書などで補う機会が必要になります。 ②授業のスピードが速くなるから 中学生は、学校行事や部活動とも両立しなければならないので、効率が重視されることも多くなります。 家庭でもしっかりと自分に必要な学習内容と学習時間を決め、こなすことが重要です。 ③定期テスト対策が必要だから 学習内容をしっかりと理解しているか定着度を測る定期テストがあります。 定期テストを中心に内申点が決まり、高校入試の重要な参考資料になります。 すべての教科で安定した点数を取るためにはしっかりとしたテスト対策も必要になります。 ④高校受験に備えるため 高校受験では、中学生で学んだすべての学習内容が出題範囲になります。 過去に学んだ知識事項などは一度学んだだけでは忘れてしまうことも多いので、 長期休みなどを活用してしっかりと総復習することが大切になります。 中学生は、夕方まで学校・部活動があり、 習い事や趣味に割く時間のことも考えるとなかなか時間がとれません。 勉強を日々のサイクルに取り込み、習慣化することが大切です。 その方法を探ってみましょう。 家庭学習を習慣化するには 集中できる環境をつくる 決まった学習量を決めた時間のなかで達成するには、「集中」がカギになります。 自分なりに集中しやすい場所を見つけましょう。 自分の部屋・リビング・通っている塾の自習室、など勉強がはかどる場所は人それぞれです。 気持ちよく勉強できる場所が分かれば、自然と集中しやすくなります。 毎日机に向かう時間を決める 集中しやすい場所が人それぞれであるように、集中しやすい時間も人によって異なります。 朝型なのか夜型なのか、静かな方がよいのか、生活音など少し音がある方がよいのか、自分の好みを探ってみましょう! より集中できる時間帯が分かってきたら、学校の準備をするまえの30分や、夕食前・寝る前の30分など、 日常の決まった行動の隙間に学習の時間を組み込みましょう。 自分に合った問題集や参考書を選ぶ 自分で計画を立てて学習するのに役立つのが、問題集や学習参考書です。 苦手を克服する学習参考書や、演習で慣れるための問題集など目的にあった補助教材を自分で選び、 やりきることで学力がアップし自信につながります。 書店に行って、中身をみながら自分に合いそうな参考書を探してみましょう。 やったつもりはNG!家庭学習の罠 家庭学習は始める一歩を踏み出すことが大変ですが、継続することも同じくらい大変です。 陥りがちな失敗のポイントを見て、しっかりと気を付けましょう! 勉強時間や学習範囲のノルマをこなすだけ 勉強時間を「2時間」と決めても、だらだらと学習するだけで学習が全然進んでおらず、学力が伸びない……。 過度に少ないノルマ・多すぎるノルマを自分に課して、勉強のサイクルをうまく作ることができない……。 こんな問題が起こりがちです。ルールに振り回されすぎることがないよう、自分にあった学習サイクルを設定し、必要に応じて改善しましょう。 ノートをきれいにまとめることに全力を注ぐ 授業後やテスト前にノートをきれいにまとめて、それから勉強をはじめようとしてしまっていませんか? ノートづくりに時間を割きすぎてしまい結局内容が身につかないまま、というのは学習初心者が陥りがちな落とし穴です。 ノートをまとめるということに力を入れすぎず、理解と演習を繰り返すことでステップアップしましょう。 簡単すぎたり、難しすぎたりする問題を解いている 今の学力に合わない形の演習を続けても、学力の向上にはつながりません! 学習参考書には、参考書自体のレベルがあります。 また、学習参考書の各単元のなかにも、ステップアップしやすいようにレベルが設けられています。 集中して解いて、6~7割正解できる演習問題が今の自分に合ったレベルになります。 購入時はもちろん、学習をするときにも使っている問題集や学習参考書のレベルが自分に合っているか確認しながら進めましょう。 家庭学習の基本は予習・復習・テスト対策 ここからは、具体的にどのように家庭学習を進めていけばよいのか、その方法を確認していきましょう! 予習のコツ 予習をすることで、授業の理解がスムーズになり、復習がしやすくなります。 学習サイクルの起点になるので、なるべく「短時間・簡単な手順」を意識して、続けるようにしましょう。 教科書を読む 予習の基本は、とても簡単なことです。 次に学習する教科書のページを前日のうちか、休み時間の間に少し読むだけ! なにを学習するか分かっているだけで、授業が頭にすっと入ってきやすくなります。 次の授業で何を習うか、ポイントを押さえておく 教科書を持ち帰らない場合や、プリントベースで授業を進めている場合は、 授業で学習している単元名と学習参考書の単元と見比べて、次に学習する内容にアタリをつけて説明部分を読んでみましょう。 余裕がある場合は、説明の部分に付随した穴埋め問題を解いたり、理解したことをノートにまとめたり…といった工夫をしてみてもよいかもしれません。 復習のコツ 学習で一番大切なのは、復習です。しっかりと力と時間をかけるようにしましょう。 習った当日に復習する まずは、教科書や授業で配布されたプリントと学校のノートを振り返り、なるべくその日のうちに学習内容が理解できたか確認しましょう。 問題を解いて知識を定着させる 休日など、まとまった時間をとることができるときを中心に、学校指定の問題集や購入した学習参考書を併用してしっかりと定着させていくようにしましょう。 ミスをした問題・解くことができなかった問題は、印をつけて解説を読んだり、該当の教科書や学習参考書のページを振り返ったりするようにしましょう! テスト対策のコツ 定期試験は学力を確認する機会であることはもちろんですが、配布された資料をしっかりと整理して、 「先生の授業」をしっかりと理解できていることもとても大切です。 テスト対策 まずは、学校で指定されたテスト範囲をしっかりと確認しましょう。 指定の仕方は先生によって様々なので、間違いのないように気を付けてください! ○単元名のみで指定する場合 ○配布済みのプリントで指定する場合 ○学校指定の問題集のページで指定する場合 ○教科書のページ数で指定する場合 まずは範囲を間違えないように気を付けて、普段の積み重ねを発揮できるような対策を行いましょう。 定期テストまでのスケジュールを立てる テストまでの日程、テストまでに確保できる勉強時間、現在の学習の到達度から逆算して、スケジュールを立てましょう。 教科書の範囲を復習する 教科書を中心にノートやプリントを見返して、理解不足のところがないか確認しましょう。 理解できていると感じる場合や、理解できているか分からない…。という場合は早めに演習に移り、演習の直しを通して理解を深めるようにしましょう! 基本問題・標準問題を中心に解く まずは、基本問題と標準問題をしっかりと理解し、素早く正確に解くことができると得点力につながります。 時間も意識しながら、演習を積み重ねましょう。 苦手な問題をなくす 仕上げに、総合問題を解いてみましょう。 定期試験では単元が混ざっている状態でも制限時間内でミスなく解答できることが求められます。 問題集にある総合問題で練習することで、本番に慣れることができます。 予習・復習・テスト対策におすすめの問題集2選 学校の授業をもとに家庭学習のサイクルを作るのに一番おすすめなのは、学校でお使いの教科書に沿って学習できる教科書準拠の参考書です。 学習参考書の中に教科書の単元名やページ数が書かれているので、学校の授業を振り返りながら学習を進めることができます! 中学教科書ワーク 【2025年度改訂】 日々の学習から定期試験まで丁寧に進めるのにおすすめなのが、ロングセラーの教科書ワーク。 説明を読み、演習問題ではレベルに合わせて徐々にステップアップし、定期試験の模擬試験をすることもできます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 【2025年度改訂】 定期試験直前の特効薬としておすすめです。 ノートまとめの手間を省きながら、重要事項を最低限しっかりと押さえ、基礎問題を中心に演習することができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら レベル別おすすめの問題集3選 ニガテを克服するための易しい学習参考書、得意を極めるための良質な問題がそろった難しい問題集があります。 目的に合わせてカスタマイズしてみましょう。 レベル★☆☆☆☆ わからないをわかるにかえる 学年別・単元別 【2025年度改訂】 オールカラーで読みやすく、スムーズに演習をすることで超基礎を身につけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら レベル★★★★☆ 完全攻略 学年別・単元別 見やすい紙面はそのままに、しっかりとした解説と演習量で教科書の一歩先までしっかりと押さえられます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら レベル★★★★★ ハイクラス徹底問題集 良質な問題をたくさん解くことで力を付け、トップ層に食い込む力をつけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 入試対策におすすめの問題集3選 1冊で広い範囲を復習することができます。復習の足掛かりに短期間で基礎的な内容を確認する学習参考書や、難易度の高い問題までしっかりと1冊のなかで確認する学習参考書もあります。 レベル★☆☆☆☆ わからないをわかるにかえる 高校入試シリーズ 図やイラストが豊富にあり超基礎レベルの問題を厳選して収録しているので、短期間のうちにすべての単元を網羅できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら レベル★★☆☆☆ コーチと入試対策シリーズ 1・2年生は8日間、3年生は10日間と決まった日数で、紙面に登場するコーチと一緒に総復習できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら レベル★★★★☆ 完全攻略 高校入試シリーズ 基礎的な問題から高校入試の過去に出た難易度の問題までステップアップできます。 しっかり総復習したい方におすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

やる気が出ないときに、どうやって勉強のモチベーションを上げるか

ゴールデンウィーク! みなさまいかがお過ごしですか。 4月は入学や進級・入社など、環境が変わる時期。 新しい環境の中では、気づかぬうちに心身に疲労がたまっているものです。 ゴールデンウィークは、ぜひゆっくりと体を休めてください。 と、言いたいところですが…… という方も多いのではないでしょうか。 休み期間中からテスト対策を始めないといけないとなると、 これはなかなかハードルが高いですよね。 定期テスト対策の具体的な方法については他の記事にゆずりまして、 「今日はやる気が出ないときに、どうやって勉強のモチベーションを上げるか」 をいくつかご紹介します。 定期テスト対策記事についてはこちらから▼ 場所からパワーをもらってみよう 「その場の空気」って結構侮れません。 自宅以外の場所に行ってみると、やる気が出ることがあります。 おすすめスポットを2か所紹介します。 1)学習参考書売り場 文理の学習参考書を買ってほしいから、というわけではないのですが… 勉強の本がたくさん並んでいるので、眺めているだけでなんとなくやる気が出る場所です。 実際、学習参考書を選ぶ時には「質感や見た目を気に入るかどうか」もポイントなので、 定期テスト対策の問題集が欲しいな、と思っている人にはおすすめです。 文房具売り場が併設されていることも多いので、新しいノートやシャーペンを買ったりして、 家に帰ってさっそく開いてみましょう。 2)図書館 周りが勉強していますし、本が周りにたくさんあります。 図書館の独特の静けさは、やる気はぐんとあげてくれるでしょう。 ただし、寝不足の状態だと眠くなる可能性が高いので注意です。 時間にゆとりがあれば、国語の教科書でテストの範囲になっている物語を探してみても楽しいかもしれません。 だれかに宣言してみよう 自分で自分を律せられれば一番ですが、なかなか難しいので… そういうときは、他人の力を借りて「退路を失くす」のも手です。 友だち・兄弟・親・SNSのフォロワーなど… 自分ではない誰かに「今日これをやる!」と宣言してみてください。 自分だけで念じているよりも「やらなくちゃ」という気持ちになります。 また、宣言通りにできたことを報告して反応がもらえると、うれしい気持ちにもなります。 やることは細かく区切ろう 長距離を走っていて辛いとき、 「あの電柱まではがんばろう」 「あの曲がり角までは歩かない」 を続けていって乗り越えた経験はありませんか? 遠すぎるゴールは、やる気を失わせる大きな要因になります。 なるべく細かく区切って、手が届く範囲の目標をたくさんつないでいくのがおすすめです。 つまり、 「3日間で24ページやる!」 →「1日間で8ページやる!」 →「1時間で2ページやる!」 →「30分で1ページやる!」 こんな感じです。 勉強時間についても同じです。 「今日は3時間勉強しよう!」と思っても集中力はつづかず、 ・机に向かっているものの半分くらいぼーっとしていた ・スマホを持ってしまって時間が溶けた となることが予想されます。 時間を区切って休憩も入れ、 「50分がんばり、10分休憩する」を3回繰り返す方が、 断然おすすめです。 (50分のところは20分でも30分でもOK) 「あと3時間スマホ我慢する」は無理でも、 「あと50分だけスマホ我慢する」はできそうな気がしませんか? 勉強始めなきゃいけないけどやる気が…と思った時も、 「まず30分だけやろう!」と短く区切った時間で始めてみましょう。 頑張った事実を可視化してみよう 勉強をしたら、その時間を記録しましょう! 記録する行為自体が達成感につながります。 また、あとから頑張った時間を見るのもとても気持ちがいいです。 やり方はいくつかありますが、例を挙げると… 1)やった時間分だけマスを塗りつぶす とてもシンプルな方法です。 方眼ノートなどを用意して、1時間やったら1マス分、と塗りつぶしていきます。 教科ごとに色を分けておくと、あとから見たときにバランスが偏っていないかが わかりやすいです。 頑張れば頑張っただけ色が塗られていきます。 お店のスタンプカードのように、「ここまで塗れたらご褒美」など決めるのも楽しいですね。 2)やることリストを作り、終わったらチェックをつけていく 予定も同時に立てられるのが良いやり方です。 今日やりたいことをばーっと羅列して、 終わったらその項目にチェックをつけたり、塗りつぶしたりします。 思いついたタイミングでリストに書き入れていくことで、 やりたかったことの漏れも防ぐことができます。 いわゆる「To Do リスト」ですね 普通のノートやメモにただ書いていくのでも十分ですが、 かわいい商品もたくさん出ているので、気分が上がるものを探してもいいかもしれません。 3)学習記録アプリを活用する いまどきは、便利なアプリがたくさんあります。 タイマーを使うだけで自動的に記録がたまり、グラフで確認できたり 学習記録とToDo管理が同時にできたり・・・ スマホを使ってよい環境であれば、こういうアプリを使うのも手です。 少し宣伝になりますが、文理でも学習記録アプリ「まなサポ」というのを出しています。 簡単にいうと、 ①本を登録 ②その本の学習時間を記録 ③全体の学習時間がグラフで見られる というシンプルなアプリですが、 ★書籍以外にも「習い事」「読書」など自由な内容で記録できる ★メールアドレスの登録不要・広告も無し・全機能無料で安心 というお手軽アプリなので、よかったら試してみてください。 「この期間にこの本を〇時間やる」 「テストで80点取る」 といった目標を立てられる機能もあります。 ↓ ▲夢はでっかく まなサポについてくわしくはこちら 一度始めれば続けやすくなる 今日お伝えした手段や、その他自分なりの手段を駆使して、 とにかく一度、1日だけでも何か決めたことを実行してみてください。 1日がんばると、自分をちょっと見直します。 がんばれたときは当然、がんばれなかった日より気分もよくなりますから、 「明日もがんばってみようかな」とも思えるようになります。 そうすると、次の日も、その次の日も続けられる・・・というわけです。 一度始めれば転がっていく・・・ つまり、「始められるかどうか」がとっても重要です。 まずは今日!30分だけ机に向かう!でもOKです! このブログを読み終わったらやってみましょう!!! どの教科をやるかはこのあみだくじで決めてください。 決まりましたか? 最後に一言二言だけ続くので、終わったらその教科をやりましょう! やる気を出すって難しいもの あなたの周りには、「集中力があってすごいな」「がんばれてすごいな」と感じる人がいるかもしれません。 「それに比べて自分は…」とも思ってしまうかも。 でも、やる気を出すこと・がんばることって結構大変なものです。 できなかった、と後悔することはだれにでもよくあることですし、 自分に満足できずに後悔するって決して悪いことではありません。 気にしすぎず、「明日はやり方を変えてみよう」と切り替えてみてください。 (要領がよく見える人も、知らないところでたくさん苦労しているかもしれません。) 連休を楽しみつつ、がんばりましょう! とはいえ、お休みはお休み。 休み明けを元気な気持ちで過ごせるように、がんばる時間と休む時間と、うまくメリハリをつけて過ごしてください! この3日間だけでも、「何時から何時までは勉強、その後は自由時間」と、自分なりのスケジュールを決めてみるのもいいですよ。 ◆◇今回の執筆者◆◇ イニシャル:M.I. 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと: 言うは易し行うは難し・・・と思いながら書きました

アゲモノ【第1回】「三平方の定理」

学び直したい大人に贈る連載「アゲモノ」 昔習った気がするあれやこれ… 少し思い出してみませんか? おいしいアゲモノが一緒だから、サクサク取り組めます 問題 スーパーマーケットで揚げ物を選んでいるとき、トングとアジフライの間に直角三角形が見えることが気になってきた。 次の三角形ABCについて、辺BCの長さを求めなさい。 ヒントを見る▼ 解答・解説へ▼ ※この下へスクロールするとヒント①が見えますのでご注意ください。 ヒント① 三平方の定理を使ってみよう。 三平方の定理ってなんだっけ?となったらヒント2へ 問題にもどる▲ ヒント②へ ▼ 解答・解説へ▼ ※この下へスクロールするとヒント②が見えますのでご注意ください。 ヒント② 三平方の定理は 直角三角形において、斜辺(直角と向かい合う辺)以外の2つの辺の長さをそれぞれ2乗して足すと、斜辺の長さの2乗と等しくなる、 という公式。 ちなみに、2乗とはその数を2回かけ算すること。2の2乗=2×2=42の3乗=2×2×2=8 問題にもどる▲ ヒント①へ ▲ 解答・解説へ▼ ※この下へスクロールすると解答が見えますのでご注意ください。 解答・解説 解答 5cm 三平方の定理によると、直角三角形において、a²+b²=c² が成り立つ。 問いの直角三角形ABCについてa=BC、b=AB、c=CAとして、三平方の定理を使うことができる。 a²+b²=c² ⇒ BC²+AB²=CA² AB=12、CA=13なので、BC²+12²=13² これを計算していくと、BC²=13²-12²BC²=169-144BC²=25 BCは2乗して25になる数字なので、5または-5があてはまるが、三角形の辺の長さが負の数や0になることはありえない(BC>0) よって、BC=5 問題にもどる▲ 次回もお楽しみに! 学び直しおすすめ書籍 ①大人の教科書ワーク ちょっとしたギモンを小中学校の教科書を振り返りながら解説! 「なにかやってみたい」「読み物として楽しみたい」 そんなあなたにおすすめ。 ▲日常の悩みやギモンを、小中学校の教科書で解決! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ②わからないをわかるにかえる学年別・領域別 中学生向けの超基礎シリーズ。 中学校の学習に沿ってやり直したい人におすすめ。 平易な言葉でイラスト豊富に解説し、問題量も多すぎないので学び直しにも活用できます。 ▲基礎をいちからていねいに学び直したいときに ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ③コーチと入試対策!3年間の総仕上げ 短期間で高校入試対策シリーズ。 要点だけ、さらっとやり直ししてみたい人におすすめ。 1教科10日間で中学3年間をざっと確認できます。 ▲紙面もかわいく、キャラクターによるヒントが豊富です ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

中学になると英語は難しくなる? 中1英語でつまずかないために

2020年度から小学3年から6年まで外国語教育が必修化されました。 小学3・4年生は外国語活動として、5・6年では、「英語」が正式な教科になりました。 これまでは英語は中学校からでした。 小学校での英語、中学校での英語とはやはりちがうのでしょうか。 小学英語と中学英語のちがい 小学校で英語が教えられるようになって、当初、中学での英語の学習をそのまま前倒しされるのかと思いましたが、そうではありませんでした。 小学校では、これまで中学で勉強していた文法を中心に学んでいくのではなく、3・4年生からコミュニケーション活動を中心にスタートし、5・6年生から教科書を使った授業が行われていきます。5・6年生になって、英文を読んだり、書いたりを段階的にやっていきます。 話す・聞く中心から読む・書くを含めた4技能に 小学3年・4年生では、「外国語活動」として、自分や身の回りのことを伝え合うことをします。英語4技能でいうところの、「話す」「聞く」を中心にやります。約週1回。 小学5・6年になると、教科となり、授業数も約週2回に増えます。そこでは4技能の「読む」「書く」も加わり、中学につながる授業になってきます。 中学英語は単語数が大幅アップ 英語といえば、単語ですよね。 小学校では約600~700語学ぶといわれていますが、中学校になると、1600~1800語を学ぶことになります。 新学習指導要領により、1000語程度だったものから、1600~1800語へと大幅に単語数が増えました。 これだけをみても、中学に入ったら英語が一気にむずかしくなる、苦手になってしまうのでは・・・と心配になってしまいます。 (また別の観点から、小学校で学ぶとされている約700語の単語は、中学校ではもう習った、既出とされます。 実際は、一部の小学校では、十分に単語を覚えさせる時間が取れない、といった問題も出ています。) 中学英語は文法の学習がある 小学英語では、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心でしたが、中学校での文法重視、読み書き重視の授業になっていきます。 そこには文法というものがあり、これまで「聞く」「話す」だったところから、「読む」「書く」が加わり、さらに「文法」が加わることになります。 中学の英語でつまずかないために 単語を覚える(意味がわかる、読める、書ける) まずは、前述しました単語です。 学習する単語が多くなったので・・・、と言っていられません。覚えましょう。 (まず、土台となるのは、さきほども申しました小学校で学ぶ単語です。ここは基礎として、しっかり覚えて、中学校で学ぶ単語へ移りたいものです。) 覚えるというのは、まずは、単語の意味がわかる。そして、単語が読める。そして、単語を書ける。これらができて、覚えられたといえるでしょう。 覚え方はさまざま、いろんな方法があります。 単語をノートに書いてみる。単語を口に出して読んでみる。それらを繰り返し、単語の意味を隠して自分でテストしてみる、などなど。これらを繰り返し、単語を覚えていきましょう。 文法を理解して、使えるようになる 単語を覚えただけではもちろん完了!ではありません。単語と単語をつないでいく文法も理解していかないといけません。 文法をただ覚えるというより、意味や使い方を理解していけると、このあとの文章を読む、というところで有効になってきます。 長文読解の練習をする これまで、単語を覚え、文法の知識をインプットできたら、次は英文読解の練習です。 長文読解の学習の仕方もいろいろありますが、長文を数多く読んでいくことも一つの方法です。その際、いきなり長い長文を読むのではなく、まずは50文字、次は100文字といったように徐々に量を増やしながら慣れていくと自信もつきながら進んでいけるので、よいでしょう。 英作文の練習をする 英作文も入試では出題されることが多いですので、練習が必要です。 これまで覚えた単語、理解した文法を使っていくことになります。ですので、単語、文法をしっかり身につけ、そのうえで、教科書などに出てくる基本の英文を覚えましょう。 覚えている単語や文法が多いと、表現できる英作文も増えます。 覚える単語や文法の数を増やしながらです。まずは自分が覚えている単語、文法を使い、作文してみることから始めてもいいでしょう。 リスニングやスピーキングの練習をする リスニングやスピーキングは、これまでの単語や文法の学習の総合力が試されます。もちろん流れてくる英文を理解するには、流れてくる単語を知らないと聞き取れません。単語力を高めることはリスニングにはとても大切です。 そして、英文を耳に慣れさせることも重要です。リスニングは、リスニングだけを学習するのではなく、音読(スピーキング)も一緒に行ったほうが、力がつきやすいでしょう。リスニングした英文を、すぐ後に追ってスピーキングすることはリスニングにも効果がある勉強法の一つです。 予習・復習、定期テスト対策にぴったりの英語問題集 ここからは中学に入ってからの、予習、復習、そして、定期テスト対策に合う英語の参考書・問題集をご紹介したいと思います。 中学教科書ガイド 英語1年 【2025年度改訂】 教科書の内容をしっかり理解したい人に合うのが、「中学教科書ガイド 英語1年」です。 教科書の内容を網羅しているので、教科書の予習・復習に最適です。 また、教科書の問題について、考え方や解答がつけてあるので、教科書の内容がズバッとわかり、勉強が進みます。 同時に、教科書の重要事項や定期テストに出そうな事項が一目でわかるようにまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 英語1年 【2025年度改訂】 教科書ワークは教科書準拠版という教科書と同じ目次で同じ単元配列で作られた問題集です。 教科書は教科書ごとに、単元の順番や用語の表記がことなることがありますが、教科書ワークではそんなことはありません。安心して、迷わず学習できます。 紙面はオールカラーで見やすくなっています。 定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」などの付属品のほかに、 リスニングの音声配信や、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、WEBアプリ「Newどこでもワーク」などの豊富なWEB特典があるのもポイントです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 英語1年 【2025年度改訂】 こちらも、教科書準拠の問題集です。書名通り、定期テスト対策にはピッタリの問題集です。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものが揃っています。 赤シートもついており、重要ポイントをシートで隠しながら、効率的に学習できます。 また、中学教科書ワークより、ページ数が少ないので、比較的無理なく取り組めるかもしれません。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら レベル別のおすすめ英語問題集 ここでは英語のレベルに合わせたおすすめの問題集を紹介します。 わからないをわかるにかえる 中1英語 【2025年度改訂】 英語を基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。 イラストや図を多く使い、オールカラーでわかりやすさを重視して作られています。 文法の図解は、視覚的に理解できるため、英語に苦手意識がある方にも学びやすくなっています。 付録として、単語カードやリスニング音声も揃っています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 中1英語 こちらは、教科書だけでは物足りない方におすすめの一冊です。 教科書とはちがう題材で演習するので、定期テスト対策から高校入試委の基礎固めまでできます。 また、発音上達アプリもあり(「完全攻略 英文法」は除く)、リスニング・スピーキング対策もできます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 中1英語 こちらは、難関校の受験を考えている方におすすめの問題集です。 中学1年から、過去の入試で出題されたレベルの問題に触れることができます。 定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベル高めの「実力完成」、そして難関校レベルの「難関攻略」の三段階で確実に実力アップさせる構成になっています。 解説はくわしく、難問にも対応できるよう、工夫されています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 英語は、小学校からなじんでいたにもかかわらず、中学校に入って、1年生でつまずく人も多くいます。 学習する単語の数が大きく増えたり、文法が入ってきたりで、覚えないといけないことが一気に増えます。 また、書くことも加わってくるので、苦手と感じてしまう要素になるかもしれません。 ただ、単語を覚え、文法を理解し、これまで述べてきたように、、順番に学習していけば、理解も深まりますし、目的に合った問題集を選んでいけば、目標に効率的に近づけるでしょう。 文理の問題集も学力アップの一助となれれば幸いです。

もうすぐゴールデンウィーク!祝日の意味や由来を知ろう!

4月も後半!ということで、もうすぐ「ゴールデンウィーク」が訪れますね。 2024年のゴールデンウィークは4月27日(土)~5月6日(月)まで!29日(月)が「昭和の日」、5月3日(金)が「憲法記念日」、5月4日(土)が「みどりの日」、5月5日(日)が「こどもの日」、5月6日(月)が振替休日になります。祝日が盛りだくさんで、今から何をするかワクワクですね。 また、「国民の祝日」は年間に計16の日と定められているので、その4分の1がゴールデンウィークにあたります。 今回はそんなゴールデンウィークにあたる祝日の由来や意味をそれぞれご紹介していきます! 昭和の日の意味と由来! 昭和の日は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代をかえりみ、国の将来におもいをいたす」日とされています。(国民の祝日に関する法律 第二条より)昭和時代は様々な変化があり、また、戦後の復興から経済成長を遂げ、日本が国際社会においても重要な位置を築いた時期であり現在の日本の土台を築き上げた時代です。 そんな、昭和時代に思いをはせる「4月29日」ですが、なんと昔は「昭和の日」と呼ばれていませんでした! もともとは、昭和天皇の誕生を祝う祝日でしたが、昭和天皇崩御後は、植物の学問に詳しかった天皇にちなみ、1989年より「みどりの日」と呼ばれていました。その後、2007年より様々なことがあった昭和の時代を忘れてはいけないという思いをこめ、「昭和の日」に変更になったようです。 また、「みどりの日」の前は「天長節」や「天皇誕生日」と呼ばれており、4度名前が変わっているようです。 憲法記念日の意味と由来! 憲法記念日は、その意味や由来がわかりやすいですよね。その名の通り、憲法記念日は、日本国憲法を祝う日です。 しかし、ここで注意が必要なので、日本国憲法が公布された日ではなく、施行された日ということです。 ※公布とは・・・広く世の中に知らせること 施行とは・・・実際に行うこと 日本国憲法は1946年11月3日に公布され、5月3日に施行されました。 この憲法施行を記念しつつ、これからの日本の成長を期待しよう!という休日です。 ちなみに日本国憲法が公布された11月3日は「文化の日」として祝日が定められています。この日は世界で初めて戦争放棄を憲法で宣言した日であることから「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とされています。 みどりの日とは? みどりの日は「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日」です。つまりは、自然に感謝しよう!ということですね。そ の名の通り、「みどりの日」には国立公園が自然解放されたり、季節のお祭り、自然体験イベントなどが開かれていることが多いです。 「昭和の日」でもご紹介したとおり、もともとは4月29日にありましたが、「昭和の日」に変更になったことにより、5月4日が「みどりの日」として祝日に決められました。 せっかくの「みどりの日」、お弁当やお菓子などをもって、友達や家族と公園や山へピクニックに行ってもいいかもしれませんね! こどもの日とは? こどもの日は、子どもたちの健やかな成長と幸福を願う祝日です。この日は、子どもたちに愛情を注ぎ、彼らの未来を祝福する意味を持ちます。 また、家族の絆を深め、子どもたちへの教育や育成に対する意識を高める日でもあります。 もともとは、端午の節句として知られ、5月5日に行われる伝統的な行事です。元々は男の子の成長や幸せを願ってお祝いする日でしたが、「国民の祝日に関する法律」で「こどもの人格をを重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と定められたことによって、子どもたち全体の成長を願うようになったんですね。 ちなみに「端午の節句」ですが、「端午」には、「最初の午(うま)の日」といった意味があるようです。「端」ですが、訓読みで読むと「はし」であり、一番最初や始めを表します。そして「午」は、中国の古い暦である十二支から来ています。 「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」 寅(とら)が1月なので、午の月は5月ということになります。 5月5日は午の月の午の日なんですね。 そして「節句」は、「季節の節目になる日」のことを表しており、実は、端午の節句だけではなく他にも4つ節句があるそうです。 そんな、5月の季節の節目となる日「端午の節句」ですが、江戸時代のころ病気や災いを払う花として「菖蒲(しょうぶ」を飾る決まりがあったようです。 「しょうぶ」という音の聞こえが武道などを重んじる意味を持つ「尚武」と同じ読みだったため、男の子の成長を願う行事に変化していったようです。 まとめ ゴールデンウィークといえば楽しい連休!というイメージですが、祝日には様々な意味が込められていたんですね。 「昭和の日」は激動の昭和の時代を顧みて、これからの将来を考える日。 「憲法記念日」は日本国憲法のが実行されたことを祝う日 「みどりの日」は自然に感謝し、豊かな心を育む日 「こどもの日」はこどもたちの成長を願い、母に感謝する日 という日でした。皆さんは知っていましたか? 「こどもの日」などは、お家でお祝いすることもあるので、印象が強かったですが、「みどりの日」の由来や、「昭和の日」がもともと別の名前だったりなど、驚きの事実もありました。 込められた思いにも心をはせながら有意義なゴールデンウィークを送れると良いですね。

中学生1年生 数学の問題集の選び方

算数は小学校で終わり、中学校1年生から始まる「数学」は高校受験に必要な重要科目ですね。 しかし算数よりも難易度が高いことでちょっと苦手、定期テストで良い点数を取りたいけれど、どのような対策をして良いかわからない、なんて人も多いのでは多いのではないでしょうか? 今回は中1数学の問題集の選び方についてまとめました。 この春中学1年生になった方には特に知って頂きたいので、是非最後までお読みください! 目次 1.中学1年生におすすめの数学問題集の選び方 ・適切な難易度を選ぶ ・問題の体裁やレイアウトに注目する ・解答解説の充実度を確認する ・口コミをチェックする 2.中1 数学問題集の種類・特徴とおすすめの問題集 ・教科書準拠問題集なら、「中学教科書ワーク 数学1年」 ・基礎問題集なら、「わからないをわかるにかえる 中1数学」 ・標準レベルの問題集なら、「完全攻略 中1数学」 ・ハイレベル問題集なら、「ハイクラス徹底問題集 中1数学」 3.まとめ 1.中学1年生のおすすめの数学問題集の選び方 中1数学の問題集といっても色々な問題集が出版されています。 ここでは目的別の選び方や選ぶ時のポイントを紹介します。 適切な難易度を選ぶ 例えば中1の数学で最初に習うことの多い「正負の数」ですと、小学生の算数では習わなかった0より小さい数である「負の数」が登場します。 マイナスの数という考え方は抽象的で分かりにくいため、中1なってから最初に苦手意識を持つ人が多い学習内容かと思います。 ですので、まずは購入する前に問題集の「正負の数」のような数学の基本となる単元を試し読みして、自分でしっかり理解できるかどうかを確認しましょう。 ちょっと苦手意識のある人は解説のページが充実していて問題数が厳選されている易しめの問題集を、最初から問題を解いて力を付けたい人は実戦的なハイレベル問題集を選ぶのも良いでしょう。 問題の体裁やレイアウトに注目する 一口に問題集といっても紙面の体裁やレイアウトはそれぞれ異なります。 学習する前にその単元がわかりやすく解説されているもの、まとめ部分の空欄を埋めて問題に慣れてから練習問題に取り組むもの、最初から入試問題などをどんどん解いていくものなど様々です。 また文字の大きさやフルカラーかどうかなども、学習のしやすさに関係してきます。 漫画形式やキャラクターなどが丁寧に解説してくれるタイプの問題集もありますので、好みに合わせて選んでください。 解答解説の充実度を確認する 問題集は問題を解くページだけでなく、解答解説のページが非常に重要です。 例えば中1で初めて出てくる方程式では、算数には出てこなかった記号が出てきて、混乱する人も多いのではないでしょうか。 問題を解く際にどうやってその答えに辿り着いたのか、といった答え合わせの際に重要になってきますので、途中式が載っており詳しい解説がついていると良いでしょう。 口コミをチェックする 最近はネット書店でも多くの参考書が販売しています。 書店では実際の紙面が見られることが大きなメリットとなりますが、一方でネット書店であれば実際にその参考書を購入した人の使用感などがわかることが多いです。 中学1年生となると自分で問題集を選ぶ、という人も増えてくると思いますので一度はチェックしたいですね。 もちろん、口コミに書いてあることが全て正しいとは限りませんので、実際に購入する際は必ず自分で紙面を確認しましょう。 2.中1 数学問題集の種類・特徴とおすすめの問題集 それでは次に中1数学問題集の種類と特徴、おすすめの問題集を見ていきましょう。 教科書準拠問題集なら、「中学教科書ワーク 数学1年」 教科書準拠問題集は教科書の内容、順番に沿って作ってあるので、学校の授業に合わせて使うことができます。 実は教科書は学校や地域によって使用している教科書が異なるため、中1といっても全国の中学校で同じように授業が進むわけではありません。 しかし教科書準拠問題集であれば、通っている学校で使っている教科に合わせて予習復習できるため、無理なく確実に学習できます。 中学といえば「定期テスト」が重要になってきますが、定期テストも教科書範囲から出題されることが多いため、テスト対策としても有効です。 教科書準拠でおすすめの問題集は何といっても定番の「中学教科書ワーク 数学1年」です。 教科書ワークはお使いの教科書と全く同じ単元配列、単元名称なので、中1数学の予習・復習がとてもやりやすいことが最大のメリットです。 フルカラーの紙面で見やすく、また基礎から応用と段階を追って構成されているので無理なく学習が進むのも使いやすいポイント。 もちろん中学の内申点にも大きく影響する「定期テスト」の対策問題やホームページテスト、スマホアプリ「どこでもワーク」など学習をサポートする付録も充実しています。 なお、購入の際はお使いの教科書会社を必ず確認するようにしてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 基礎問題集なら、「わからないをわかるにかえる 中1数学」 少し数学が苦手、といった人やまずはしっかり基礎力を鍛えたい、という人におすすめなのは、基礎問題集です。 まとめページの丁寧な解説や、カラフルで見やすい紙面が特徴です。 問題数も厳選されており難しい応用問題は少ない傾向にあるので、中1で良くあるつまずきが起きないように工夫して作られています。 おすすめは「わからないをわかるにかえる 中1数学」です。 ①左ページの解説を読み ②右ページの問題を解き ③まとめのテストでテスト対策 という紙面構成で、解説のページは大事なところが一目でわかるように文字とイラストでわかりやすく書かれています。 つまずきやすいポイントにはヒントが掲載されているなど、ちょっと苦手な人でも解きやすい作りになっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 標準レベルの問題集なら「完全攻略 中1数学」 教科書レベルの問題をもっと演習したい、教科書よりもう少しだけ難しい問題にも挑戦したいという人におすすめなのが標準レベルの問題集です。 「完全攻略 中1数学」は定期テストと対策と高校入試の基礎固めに最適の1冊です。 例題で解き方を学んだあと、「基本問題」「標準問題」「実戦問題」と段階別の構成で無理なくステップアップできます。 「定期テスト対策問題」や「章末仕上げ問題」もあります。 解答・解説は、問題の解き方、考え方、注意点などを詳しく丁寧に解説しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル問題集なら、「ハイクラス徹底問題集 中1数学」 教科書のレベルでは物足りない、早めに実戦的な応用問題に取り組みたい、という人はハイレベル系の問題集にチャレンジするのがいいでしょう。 近年、高校入試の問題も資料の読み解き問題や記述式の解答が増えているといわれており、多くの応用問題に早めに取り組んでおくことで高校入試や、それ以降の学習のアドバンテージを作ることも大事です。 そこで是非手に取って頂きたいのが「ハイクラス徹底問題集 中1数学」」です。 レベル1「徹底確認」:公立高校の入試を中心に標準レベルの問題 レベル2「実力完成」:公立・私立のややレベルの高い問題 レベル3「難関攻略」:私立・国立の難関校を含むかなりレベルの高い問題 というように、段階的に力を付けることができる紙面構成になっています。 解答解説も非常に詳細に掲載されているため、難問対策もバッチリ理解。 ちょっと他の問題集では物足りない、中1では成績トップを狙いたい、そんな人におすすめの問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 3.まとめ いかがでしたでしょうか。 中学1年生の数学はつまずきやすい科目ではありますが、高校入試においては必須科目の一つです。 将来に向けた志望校合格のためにも、苦手にしたくない・または早めに苦手を克服したい教科ですね。 しっかりと学習のアドバンテージを作っておくことは、充実した中学校生活を送るためにも大事になってきます。 さらに、中学数学は高校数学の基礎となります! もっと難しい高校数学に対応するためにも、中1の数学から着実に理解して学習を進めましょう。

色々な国の言葉で「ありがとう」と言いたいんだ!

最近あるドラマをみていて、行ったことない国だけど、 「こんにちは」とか「ありがとう」の、国の言葉はなんとなく知ってるな~と思いました。 わたしがいま住んでいるところは観光地なので、外国からいらしている観光客の方が多いのですが、 お店で注文の仕方を教えてあげたり、道案内をしたりすると、「ありがとう~」と日本語で言ってくれて、嬉しくなります。 海外に行った時に、その土地の言葉で「ありがとう」と言えたらとっても素敵ですよね! 今回の記事では、「色々な国のありがとう」をまとめてみます! ※紹介しているのは、基本的な表現です。その他の言い方もあります。 色々な国のありがとう 英語:「Thank you」 (サンキュー) アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど、英語圏で広く使われている感謝の言葉です。 日本にいても、日常的に使いますよね。「Thank」は思う・考える意味の「Think」が語源とされていて、 相手のことを思いやる気持ちが、感謝の言葉となったようです。 フランス語:「Merci 」 (メルシー) フランス、ベルギーなどのフランス語圏での基本的な感謝の表現です。 ラテン語で「慈悲・恵み」という意味の「メルセス」が語源とされています。 ドイツ語:「Danke」 (ダンケ) ドイツ語で「ありがとう」は「ダンケ」です。 丁寧に言いたいときは、「Danke schön」(ダンケシェーン)を使いましょう。 ダンケシェーンってなんだか言いたくなりますよね。 スペイン語:「Gracias」(グラシアス) スペイン、アルゼンチン、チリなどのスペイン語圏で使われる、基本的な感謝の表現です。 イタリア語:「Grazie」 (グラッチェ) 「ありがとう」という意味のイタリア語での一般的な表現です。 ラテン語で「好意・感謝」という意味の「グラティア」が語源とされています。 ウクライナ語:「Дякую」 (Dyakuyu) (ジャークユ) 「ありがとう」という意味のウクライナ語の一般的な表現です。 ポーランド語でありがとうは「dziękuję」(ジェンクイエン)といい、その語源は同じです。 ポルトガル語:「Obrigado」(オブリガード)/「Obrigada」(オブリガーダ) ポルトガル、ブラジルなどのポルトガル語圏で感謝をあらわすときに用いられます。 話す人によって表現が変わる言葉で、男性は「オブリガード」を、女性は「オブリガーダ」を使っています。 ギリシャ語:「ευχαριστώ」 (Ευχαριστώ) (エウハリストー) 「ありがとう」の意味のギリシャ語です。 丁寧に言いたいときは、「Ευχαριστώ πολύ」(エウハリストー・ポリ)を使いましょう。 ロシア語:「Спасибо」 (Spasibo) (スパシーバ) 「ありがとう」という意味のロシア語での一般的なフレーズです。 「スパシー」が「加護」、「バ」は「神様」を意味していて、 神様のご加護がありますようにというニュアンスが感謝の言葉になったようです。 中国語:「谢谢」 (xièxiè) (シェイシェイ) 中国全土で感謝をあらわすときに使われる表現です。 日本語の、感謝の「謝」と同じですね。 韓国語:「감사합니다」 (gamsahamnida) (カムサハムニダ) 正式な場面や日常会話で使われる、韓国語の基本的な感謝の表現です。 「カムサ」が「感謝」で、「ハムニダ」が「します」という意味で、あわせて感謝しますという意味です。 タイ語:「ขอบคุณ」 (khop khun) (コープ クン) 「ありがとう」という意味のタイ語での一般的なフレーズです。 「コープ」は「感謝」で、「クン」は「あなた」という意味で、あわせてありがとうという意味です。 ヒンディー語:「धन्यवाद」 (dhanyavād) (ダニャヴァード) インドで使われる、ヒンディー語の「ありがとう」という意味の一般的な表現です。 インドネシア語:「Terima Kasih」(トゥリマカシー) 「ありがとう」という意味のインドネシア語での一般的なフレーズです。 「トゥリマ」は「受け入れる」で、「カシー」は「愛情・慈悲」という意味があります。 スワヒリ語:「Asante」 (アサンテ) 東アフリカで広く使われている、心からの感謝を表す言葉です。 より強調したいときは、「Asante sana」(アサンテ サナ)と言いましょう。 アラビア語:「شكرا」 (shukran) (シュクラン) アラブ全域で通じる感謝の言葉で、敬意を含んだ表現です。 さいごに 世界はまだまだ広いので、少しの言語しかご紹介できませんでしたが、 ほかに気になる国の言葉があれば、ぜひ調べてみてください! ここまでお読みいただき、「ありがとう」! 【今回の執筆者】 イニシャル:MU 年代:20代 ~今日の一言~ いまいちばん行きたい国はギリシャです!

語彙力があると世界が広がる! 読書で語彙を増やそう!

大人たちから、「今の子どもは語彙力がない」と言われたことはありませんか? 「語彙力がない」と言われると、ちょっと傷つきますよね。 チャットでは、スタンプで感情を伝えられるし、「語彙力ってそんなに必要?」と思うかもしれません。 たしかに、日常的に知っている人とやり取りをする分には語彙力不足で困ることは少ないかもしれません。 けれども、知らない世界に触れたり、物事を深く考えたりするときには語彙力は必要になりますし、語彙力があるほうが、人生は豊かになります。 本日の記事では、人生を豊かにする「語彙力」について取り上げたいと思います。 もくじ 私たちは言葉で世界を認識している 語彙を増やすことの重要性 語彙力アップには読書がおすすめ 語彙力と読解力を伸ばすおすすめ問題集 まとめ 私たちは言葉で世界を認識している 「蝶と蛾」と「パピヨン」 ※虫の写真が登場します。苦手な方はスキップしてください。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 突然ですが、この昆虫は何でしょうか? そう、「蝶」ですよね。 では、こちらの昆虫は? はい、「蛾」ですね。 同じ質問を、フランス語圏の人にしてみたら何と答えるでしょうか? どちらも「パピヨン」と答えるはずです。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 日本人は「蝶」と「蛾」を区別しますが、フランス人には「蝶」と「蛾」の区別がないのでしょうか? 「蛾」を「パピヨン ド ニュイ」=「夜の蝶」と呼ぶので、まったく区別がないというわけではないようですが、それは現れる時間の違いによる呼び方の違いであって、あの形の生き物としては「蝶」も「蛾」も、ともに「パピヨン」と認識しているのです。 語彙で世界をとらえる 語彙とはある「特定の範囲における言葉の総体(まとまり)」のことです。 先ほどの例では、日本語の語彙では「蝶」と「蛾」という2つの言葉で、両者を区別して認識していますが、フランス語の語彙では「パピヨン」という1つの言葉でこれらの生き物を認識している、ということになります。 これは、日本語の方がフランス語より語彙が多いということを意味しません。 語彙が異なることで、ものごとを認識する枠組みが異なっている、ということを表しています。 このように、私たちは、言葉を使って世界を把握しているのですが、そのとらえ方はみんな同じというわけではないのです。 上記は、日本語とフランス語という言語の違いでしたが、他人にも古文と現代語による違い、方言による違い、あるいは専門性や業界による違いなどもあります。 語彙を増やすことの重要性 語彙が増えると世界が広がる 生まれたての赤ちゃんは言葉を知りません。 しかし、成長とともに言葉を学び、語彙を増やしていきます。 はじめは家族の話す言葉を聞いて学びますが、保育園や幼稚園に行くようになると、友達や先生との関係性の中で新しい語彙を習得します。 また、絵本を読み聞かせれば、日常会話とは異なる物語の中の語彙も吸収していきます。 もっと大きくなって、学校に通ったり、新聞や本などを読んだりする中で、どんどん新しい語彙を獲得していきますが、それはすなわち世界が広がってゆくことでもあります。 さらに成長して、外国語を学ぶようになれば、言葉による世界のとらえ方が一様ではないことに気が付き、また別の視点で世界を見ることができるようになることもあるでしょう。 語彙は思考とコミュニケーションの道具 私たちは言葉によって物事を認識し、言葉を使って考えます。 語彙が増えるということは、それだけ世界を細かく切り分けて見られるようになるということなので、語彙の増加に伴い、物事を正確に理解できるようになったり、より深く考えらたりするようになります。 語彙の増加によって想像力が広がり、物語をより詳細かつ豊かにイメージできるようにもなります。 また、私たちは、言葉を使ってコミュニケーションや表現を行っています。 だから、人に伝えるという点でも、語彙が多いほうがより正確に伝えられますし、自己表現をする際も、より豊かに表現することができるようになります。 だから、語彙力があるに越したことはないのです。 語彙力アップには読書がおすすめ 語彙力アップに読書がすすめられる訳 では、語彙力を増やすためにはどうしたらよいのでしょうか? 語彙力を増やすには、よく「本を読みなさい」と言われます。 それは、単純に本を読めば多くの語彙に出会うからというのもありますが、理由はそれだけではありません。 文脈の中で言葉の意味を類推する 言葉というのはひとつだけは意味をなさず、文脈の中で伝達されるものです。 例えばここに「りんご」と書かれたメモがあっても、「それがどうした?」となりますよね。 しかし、例えば、 母は出かけに「りんご」と書いたメモを私に渡した。 たしか、駅前の八百屋は8時までの営業だ。 わたしは、足を速めた。 という文脈が与えられれば、母が渡した「リンゴ」は買い物のメモであり、「私」はそのリンゴを駅前の八百屋で購入しようとしているが、閉店時間が迫っているので急いでいるのだ、ということが推察できるわけです。 テキストと語彙の広がり 文章のまとまりのことを英語では「テキスト」と言いますが、テキストとはもともと「布」を意味します。 布は縦の糸と横の糸が無数に織り込まれてできていますが、文章も同じで無数の語彙の集まりによって意味のあるものとして成立しています。 私たちは本を読む際、テキストを構成する言葉の集まりから、絶えず言葉の意味を類推しています。 もっというと、書かれている言葉からだけではなく、そこに登場する言葉にゆかりがあるけれども、直接は書かれていない語彙の知識も総動員して、情報を読み取っているのです。 私たちは、本を読むなかで知らない言葉に出会ったときには、こうした力を働かせながら、おのずと語彙力を広げています。 そういう意味でも、読書は語彙力アップに有効と言えるでしょう。 語彙力と読解力を伸ばすおすすめ問題集 語彙力アップには読書が有効ですが、ただ本を読めばよいというわけではなく、正しく読める力(読解力)が備わっていることが大切です。 読解力をつけるには、国語の問題を解くのが近道です。 語彙力と読解力を伸ばしたい中学生におすすめの問題集はこちら。 中学教科書ワーク 国語 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 中1~3 国語 読解 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 国語 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 語彙力があると、物事を深く考える力、伝える力が上がります。 本を読むとおのずと語彙は増えていきます。 いろいろなジャンルの本をたくさん読んで、世界を広げていきましょう。

キュリオって何者?

こんにちは! ぼくはキュリオ! 株式会社文理のマスコットキャラクターだよ! 最近、「キュリオって何?」「猫なの?」 という声を聞くことが増えてきたので、今日はこの場を借りて自己紹介をしたいと思います! 目次 キュリオって何者? 名前は公募で決まった! 公式キャラクターなの? キュリオの部屋を見たい? 猫なの? キャラ仲間ができた! キュリオって何者? ぼくはもともと、文理Webサイトのマスコットキャラクターだったんだ。 2005年3月10日に文理HPが全面リニューアルしたときに、生まれたんだよ。 2005年当時のHPがこちら! 見たことあるかな? 名前は公募で決まった! 「キュリオ」っていう名前は、なんと新聞での募集で決まったよ! 「この子に名前をつけてキャンペーン」で多数の応募をもらい、その中から選ばれたのが『キュリオ』なんだ。 「好奇心」を意味する、「curiosity(キュリオシティー)」という言葉に由来しているよ。 当時のHPのニュースを見ると、ネーミングキャンペーンの文字が! 公式キャラクターなの? はじめはWebサイトのキャラクターだったのが、 次第に本やお店のPOPなどにも登場するようになっていったよ。 2010年には@curio_bunriのSNSアカウントも開始! 今ではすっかりお決まりのキャラクターとして定着したんだ。 ▼小学教科書ワークの付録や、中学教科書ワーク付録アプリに登場! ただ、企業を代表する公式キャラクターとして生まれたわけではないから、 「公式キャラクターか?」といわれると微妙なところなんだ。 キュリオの部屋を見たい? 「どこでもワーク」には、ぼくの部屋を完成させるおまけがついてる! 教科・学年によって部屋は少しずつ異なっているよ。 教科ごとに異なるぼくのファッションにも注目! どこでもワークについてくわしくはこちら! ▶シリーズページはこちら 猫なの? ぼくは、猫のキャラクターというわけではなくて、キュリオはキュリオなんだ。 特に猫らしい習性もないんだよ。 (実は箱に入ったことはあるけど・・・) 好きな食べ物はカレー! キャラ仲間ができた! 2023年に開設した文理のLINE公式アカウントでは、 「B-DESKくん」が新たに登場! 後輩ができたよ! Bは「勉強」のBなんだ。 LINE公式アカウントやアプリ「まなサポ」、新しくできた付録の利用サイトでは、 B-DESKくんが活躍しているね。 ぼくはLINEではショップの案内を担当してるよ! \いらっしゃいませ!/ これからもよろしくね! 今後も色々挑戦していきたい! みんなにたくさんの「なるほど!」を届けられるように ぼくもがんばるね! 今後ともよろしくお願いします!

勉強動画で効率アップ!!動画学習のメリット・デメリットは?

皆さんは動画を見て勉強することは多いですか?例えば、わからない算数の問題を解説動画を見て勉強したり、英語の文法を説明している動画を見て学校の授業の復習をしたりなど、動画で勉強することによって、より理解がしやすくなったり、効率的に勉強することができます。 今回は、勉強のモチベーションや効率を上げる勉強動画がどのような種類があるかについてや、動画で勉強するメリット・デメリットなどをご紹介していきます。 是非、自分の勉強方法に動画を取り入れてみてください! もくじ 勉強に役立つ動画とは? 動画で勉強するメリットとデメリットとは? 文理の小学教科書ワークは勉強動画つき! 各教科の「わくわく動画」のご紹介! 勉強に役立つ動画とは? 勉強動画と言っても様々な動画の種類があります。自分の学習スタイルに取り入れやすい動画を活用しましょう。 1.解説動画 わからない問題や、単元を解説する動画です。Youtubeなどの動画投稿サイトでは実際の塾の講師が各単元の説明をしていたり、難しい入試問題の解答方法などを説明してくれています。実際に問題を解いているところを見ることができるので、文字でただ問題の解説を目で追うよりも、理解がしやすくなります。問題集を解いていてどうしても解けない問題があったり、学校の授業で理解できないところがあったりしたときなど、解説動画を見て勉強するのがおすすめです。 2. 勉強方法を教える動画 そもそも勉強の仕方が分からない…、テスト対策ってどんな勉強すればいいの?なんてときもありますよね。そんな時は、勉強方法を教えてくれる動画を見て学びましょう!ノートのきれいな取り方から、学習参考書の効率的な使い方、テスト対策勉強法など様々な動画があります。ただひたすら問題解いたり、単語を何度も書いたりするだけではなく、勉強方法についてまずは学んでから勉強に取り組むと効率的に学習することができます。動画投稿サイトでは、様々な人がそれぞれの勉強法について教えてくれているので、自分に合った勉強法を探すことができます 実は文理でもShort動画などで、勉強のコツをご紹介しています。良ければご覧ください。 文理のYouTubeチャンネルページはコチラ 3.Study With Me 今流行りの「Study With Me」、皆さんご存じですか?Youtubeなどで動画を投稿している人が、ひたすら勉強をしている動画です。 その名前の通り「一緒に勉強をしよう!」という意味で、Youtuberなどが勉強している姿を見ながら、実際に自分も勉強に取り組むことができます。誰かと一緒に勉強していないと集中できない人、勉強のやる気がなかなか出せない人にオススメです!最近ではアイドルや芸能人もStudy With Meを出していたりするので、自分の好きな人を勉強できる気分になって、モチベーションを上げることもできます。 他にも、英語の発音動画や勉強に集中できる音楽を流してくれる動画などいろいろなものがあります。 動画投稿サイトで自分に合った勉強動画を探してみてください! 動画で勉強するメリットとデメリットとは? 勉強動画、どのようなものがあるかについてまずご紹介しましたが、ここからは動画学習のメリット・デメリットについてご説明してきます。 1.動画で学習するメリット ① 内容が理解しやすい 解説動画をご紹介した際に触れましたが、文字で解説を読むよりも、動画で勉強したほうが内容が理解しやすいときがあります。特に数学の立体図形の問題など、実際にホワイトボードを使いながら解説してもらった方が圧倒的に理解がしやすいです。 ② スキマ時間で手軽に学べる 電車で移動中の時、朝ごはんを食べている時、お風呂でゆっくりしている時などなど、ちょっとしたスキマ時間ありますよね。そのスキマ時間に勉強動画見るだけで簡単に学ぶことができます。ノートも鉛筆もなしに手軽に勉強することができるので、スキマ時間を有効活用することができます。 ③ 楽しく学べる そして、動画の大きなメリットは楽しく学べるということです。単調な文字よりも、動画のほうが飽きずに勉強することができます。理科の実験動画のような知的好奇心をくすぐる動画も、楽しみながら知識を身につけることができますよね。また、勉強が嫌い、つまらないといった苦手意識から脱却する、はじめの一歩にもなります。勉強がどうしてもとっつきにくいお子さんなどは動画で勉強することから始めてみるのもいいのではないでしょうか? 2.動画で学習するデメリットは? 動画学習はもちろんメリットだけではありません。気を付けなければならないデメリットもあります。 ① ついつい、関係ない動画を見てしまう 動画を見ていると、関連動画などが流れてきてしまうことはありませんか?最初は勉強の動画を見ていたのにいつの間にか、ゲームの攻略動画を見ていたり…動画投稿サイトでは、勉強動画以外の動画も投稿されているため、ついつい関係ない動画も見てしまいますよね。勉強時間がどんどん無くなってしまうので、注意が必要です。 ② 見ただけで理解した気になってしまう 解説動画を見ただけで、もうその学習を理解した気になってしまう!これが一番の問題です。動画を見ただけで、その勉強が身につく、というわけではありません。あくまでも動画は自身の勉強助ける手段の1つです。動画を見た後、自分でも問題を解いてみる、自分でも活用してみるなど、見るだけで終わらせないようにしましょう。 勉強動画で学習することは良いことばかりではありません! デメリットに注意しなければ、逆効果になってしまいます。注意して取り入れましょう! 文理の小学教科書ワークは勉強動画つき! 実は文理で3月中旬に発売した小学教科書ワーク、勉強動画が付録でついてきます! 学習に取り入れやすい動画となっていますので、是非ご活用ください。 1.小学教科書ワークとは? 小学教科書ワークとは、「教科書準拠」の教材です。一般的な問題集と違い教科書とピッタリ合っていて、目次や単元配列が同じなので、勉強がしやすく、家庭学習で確かな学力を身につけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 2. 特別ふろく 「わくわく動画」 そして、今年の小学教科書ワークから新しい無料付録として「わくわく動画」をみることができます。「わくわく動画」は各教科重要なポイントをかわいいキャラクターが音声付きで、わかりやすく教えてくれます。ひと動画長くても約1分30秒~2分ほどなので、だらだらとせずに勉強することができます。 3.ワーク+短い動画で効果的な学習をしよう 教科書ワークで勉強してから、簡単な復習を動画で!動画で学校で習ったことをおさらいしてからワークで問題を解いてみる! など、様々な使い方ができます。ただ問題を解く、といった学習だけではなく動画を使うことによって、勉強のモチベーションがあがったり、学習がより身につきやすくなったりします。 自分にあった勉強動画の使い方を探してみてください。 各教科の「わくわく動画」のご紹介! ① 国語 漢字、言葉の使い方、辞典の使い方、熟語の構成といった国語に知識事項を学習できるマンガ動画です。 キャラクターたちと一緒にときに笑いも交えながら学習することができます。 ② 算数 つまずきやすい単元のポイントを厳選した解説動画です。キャラクターがその単元のポイントをわかりやすく説明してくれるので理解がしやすいです。また、図形などの難しい単元では、3Dアニメーションを用いてよりわかりやすく解説します。 ③ 理科 「こん虫ではない虫もいるの?」「歯にできたでんぷんはどこに行くの?」といった日常で思い浮かべる疑問や、教科書で勉強していてつまづきやすいポイントを動画で解説しています。実際の植物や虫の写真も見ることができるため、楽しくみることができます。 ④ 社会 教科書ワーク本誌で取り上げている内容・資料を中心に各単元のポイントをアニメーションでわかりやすく解説しています。実際の地図やグラフも映像で解説してくれるので、わかりやすいです! ⑤ 英語 英語では、場面ごとの重要表現をキャラたちと一緒にリズムに乗せて発話練習することができます。各学年で重要な表現をまとめて学習することができるので、英語の基礎力を養うことができます。また、英語で会話するということが重視される小学校の授業での練習代わりにもなります。 まとめ 今回は、勉強動画の種類やメリット・デメリットについてご紹介いたしました。動画を用いた学習は良いことずくめですが、その一方でデメリットを注意しなければ、意味のない学習にもなってしまいます。 勉強動画を正しく活用して楽しく効率的に勉強しましょう!

もう春休み?! 学校の「休み」のひみつ ♪

小中学校の学生さんは、もう春休みですね? いやいや、もう少しで休みに入るよ、 遠くに住んでいる親戚の子たちは、とっくに休みで、春休みが長い?! お父さんお母さんは、兄弟で休み違っていたりして、対応に困っていたりしませんか。 一体、どういうことでしょうか? そんな、学校の「休み」について、ちょっと考えてみたいと思います。 春休みはいつ? ブログ公開日の3月26日は、ほとんどの公立学校では春休みに入っていると思います。 春休みは、夏休みと違って、短いですよね。 学年が変わる区切りの時でもありますし、新しく中学や、高校に入学する直前の休み期間でもあります。 今までのクラスの友達と遊びに行ったりしても、あっという間に終わりそうです。 ちょっと離れた親戚の子と遊びに行こうと連絡しても、微妙にズレていたりしたことないでしょうか。 全国一律で何日から何日まで、と決まっているわけではなさそうです。 どういうことなのでしょう? 市町村ごとに違う?! なんか北海道などの寒い地域は冬休みが長くて、夏休みが短い、みたいな話を聞いたことがありますよね。 実際、どう決まっているのか?と思ったら、やはり決まりがありました。 学校教育法施行令の第29条に 公立の学校(大学を除く。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が定める。 とあります。(※文部科学省 HPより参照、一部抜粋) 要は、公立校では、市町村や都道府県で異なる、ということです。 (また、私立校では当該の学校の学則で定める、とあります) ですので、小中の公立校でいうと、大阪府大阪市では3月23日から4月7日ですが、東京都新宿区や広島県広島市では3月26日から4月7日までだったりします。 (これらは2024年の一例ですが、一部の学校では異なったりすることもあるようですのでご注意ください。ここでは土日はお休みとして記載) 春休みは、そもそも期間が短いので、大きく違わないかもですが、3日違うと、子どもたちにとっての3日は大きいですよね! その3日分で、いろいろ遊べそうです。 「秋休み」ってなくない? 日本には春夏秋冬の四季があります。 春休み、夏休み、冬休みはあるけど、秋休みって…ない。 それは一般的には、 夏は暑いので、暑いのを無理して勉強してもはかどらないので休み。これはわかります。 冬は寒いのと、ちょうどお正月があります。お正月の前後はお休みにしましょう、これもわかります。 春は、日本の学校は4月始まりですから、3月には新しい学年の準備をしたり、それこそ卒業・入学があり、 生徒も先生もあわただしいですので、お休み。これもわかります。 秋は? 秋は季節柄、気温もちょうどよく、過ごしやすいです。そんなときに休みにする必要がないですね?! 前述しましたように、学校のお休みにはルールがあり、公立校では市区町村や都道府県などで決められますし、 私立校ではそれぞれの学校で決められますので、秋休みが全くないわけではありません。 最近は2学期制を導入しているところもありますので、全国では数は少ないですがいくつかの市町村で秋休みがあるところがあります。 (ただ、いずれも2日とか4日とかで短期間が多いようです) 春休みの過ごし方パターン なかなかない「秋休み」よりも、ある「春休み」に話を戻しましょう。 春休みは夏休みみたいに熱くないですし、冬休みみたいに寒くもないですし、遊ぶにはもってこいですね! 卒業する小学6年生や中学3年生は、友達と離れ離れになってしまうそんなシチュエーションかもしれません。 仲良くしていた友達と記念に、東京のあのテーマパークや、大阪のあのテーマパークに行くのもいいですね。 一方で、 新学年を迎える直前のお休みでもあります。 ここで、前学年(当該学年)を振り返る期間と捉え、ちょっと復習してみるのもいいのかもしれません。 3学期は、お正月明けから終業式まであっという間なので、最後のほうの授業は「かけあし」になっていることもあります。 また、算数のあの箇所、実はわからなかったんだよなあ、っていうところもあったりするかもしれません。 そんなとき、新しい学年が始まる前に、ちょっと振り返っておくだけで、新しい学年で学ぶ分野にスムーズに入れるでしょうし、 新しい学年を気分よく迎えられるかもしれません。 「春休み」は、もしかして苦手を克服するちょっとしたチャンスなのかもしれません。 「時代」も変わると「休み」も変わる?! 私が小学生の頃は、教室にクーラーなんてありませんでしたので、下敷きであおいで涼をとっていましたが、 今は公立小中学校のエアコン設置率は95%を越えているようです。 夏は暑いから夏休み、とならなくなる時代が来るのかもしれません。 (といえども、外気温は上がってますし、熱中症の危険性もありますので、それはなさそうですね) 夏は夏でしか体験出来ないことを体験できる期間ですし、冬は冬で、家族でお正月を迎えるためには必要なお休みです。 みなさんも、この「春休み」に、今しかできないことをやってみてはいかがでしょうか。 ちなみに【PR】 宿題が少ない?! 春休みにおススメ! 学年の各教科をまとめて1冊で復習できる「全科まとめて」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~ イニシャル:NK 所属:営業部門 年齢:50代 今回のひとこと:春の陽だまりが好きです♪

【2025年度最新】家庭学習には、教科書準拠の「教科書ワーク」!授業の予習・復習で学力をつけましょう。

いよいよ新学期。 これから始まる学校の授業に、期待や不安でいっぱいのお子さま・保護者の方におすすめなのが教科書に沿って学習できる「教科書ワーク」! 市販で購入できる学習参考書のなかでも特別な「教科書ワーク」についてご紹介します。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら もくじ 教科書ワークとは? 文理の教科書準拠版ワーク 小学教科書ワーク 中学教科書ワーク 教科書ワークで学ぶメリット 教科書の内容と勉強の仕方がよくわかる 授業の予習・復習ができる テスト対策ができる 2024年3月に小学教科書ワークを改訂 新教科書に合わせて全面改訂 小学教科書ワーク「おすすめ特典」 お得な4科目セット 2025年3月に中学教科書ワークを改訂 新教科書に合わせて全面改訂 中学教科書ワーク「おすすめ特典」 教科書ワークの購入方法 まとめ 教科書ワークとは? 文理の教科書準拠版ワーク 教科書ワークは、市販の学習参考書のうち「教科書準拠」に分類されます。1981年の刊行より、小学生~中学生のお子さまに長く使われているベストセラーです。 学校で使っている教科書を使いながら取り組むことができるので、授業をもとに復習し、これからの学校で学ぶ内容を予習して備えることができます。 オールカラーで無理なくステップアップすることができるので、抵抗感なく続けられます! 学校の授業を主軸に、家庭学習でもしっかりと力をつけるのにおすすめです! 小学教科書ワーク 小学校の授業では、漢字や計算をはじめ各教科で新しいことを学習し、単元ごとにカラーテストを行います。 小学教科書ワークでは教科書の単元を確認しながら基本からしっかりと演習を重ねられるうえ、付録でも楽しみながら学習することができます。 中学教科書ワーク 中学校では、学習内容が高度になり授業進度も小学校に比べて速くなります。 また、提出物や定期試験で内申点が決まり、高校入試の大切な参考資料になります。 中学教科書ワークを活用することで学校の授業や課題をベースに学習習慣を整えながら、定期試験に向けてしっかり対策を行うことができます。 教科書ワークで学ぶメリット 教科書の内容と勉強の仕方がよくわかる 教科書ワークは教科書会社からの公式な許諾を得て制作しています。 学習する単元の名前や順番が教科書と同じになっており、各ページに教科書のページ数が掲載されています。 学習のポイントや演習問題がしっかりとまとまっているので、無理なく家庭学習を始め、続けることができます。 授業の予習・復習ができる 学校の授業は、基本的に教科書をもとに行われます。 そのため、授業で学習した教科書のページを確認することで、教科書ワークの学ぶべきページが分かります。 また、現在学習している教科書のページよりも少し先のページをあらかじめ学習しておくことで、授業の予習を行うことができます。 得意教科や苦手教科、授業の進み具合に合わせて学習計画を立てましょう。 テスト対策ができる 小学校のカラーテスト、中学校の定期試験は学習の理解度を測るための大切なイベントになります。 目標を達成するためには日々の学習に加え、しっかりとテスト対策をする必要があります。 単元毎に、小学教科書ワークでは「まとめのテスト」、中学教科書ワークでは「実力判定テスト」があります。 テスト形式の演習で実力を付けながら試験に慣れましょう。 2024年3月に小学教科書ワークを改訂 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 2024年4月より、教科書が新しくなります 教科書は約4年に1回、新しくなります。 今回の改訂ポイントは、デジタルコンテンツの拡充・SDGsの取り扱い増加・学びのプロセス充実、等になります。 小学教科書ワークは、教科書の改訂に合わせて6学年分、全131点を全面リニューアルしました。 教科書の内容に合わせて本冊の内容を一新したのはもちろん、特典も新しく、より充実した内容になりました。 楽しく学習を続けるしかけがたくさん詰まっています。 小学教科書ワーク「おすすめ特典」 わくわく動画 単元ごとに1~3分の動画で学習内容を楽しくわかりやすく解説します。 いつでも・どこでも、デジタルコンテンツを通して学習のポイントをおさえることができます。 ワーク本体に取り組む前の導入やテスト前の振り返りに活用できます。 自動採点CBT 教科書ワークのしあげとして、CBTでのテストに取り組むことができます。 CBT(Computer-Based Testing)はコンピュータを利用した試験形式であり、 実用英語技能検定や文部科学省が実施する学力テストの中学理科など、続々と導入が進んでいます。 教科書ワークのCBTは受験、採点、結果のすべてがコンピュータ上で行われます。 テスト後は自動で採点され、すぐに帳票を確認できます。 今後も導入が進むCBTを、ぜひご自宅で体験してみてください。 CBTについてくわしくはこちら! そのほかの特典も充実 小学教科書ワークには教科の特性に合わせて、様々な特典がついています! 今回の改訂から漢字練習ノート・計算練習ノートがフルカラーになって、より取り組みやすくなりました。 また理科・社会のわくわくカードに、いつでもどこでも復習できるアプリが搭載されました。 紙とデジタルの両方を活用して覚えたばかりの事項や不安な事項を繰り返し確認することで、力がつきます。 また、シールや教科ごとのポスター、学校のテストに近い形で問題演習ができる実力判定テストなど、家庭学習をサポートするふろくがいっぱい! 教科書ワークの表紙に各教科のふろく内容が載っているので、ご確認ください。 小学教科書ワーク4科目セット 小学教科書ワーク4科目セットは教科書ワークが4冊まとまった新学期限定商品です。 価格は4冊分のままで、さらにセット限定の楽しい特典がついています。 その地域で使われている教科書がセットになっているため、お住まいの地域の書店で自分に合った教科書ワークをお買い求めいただけます。 2025年3月に中学教科書ワークを改訂 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 2025年4月より、教科書が新しくなります 教科書は約4年に1回、新しくなります。 今回の改訂ポイントは、デジタルコンテンツの拡充等になります。 中学教科書ワークは、教科書の改訂に合わせて、全76点を全面リニューアルしました。(※教科書改訂のない大日本図書版の数学・理科を除く) 教科書の内容に合わせて本冊の内容を一新したのはもちろん、特典も新しく、より充実した内容になりました。 中学教科書ワーク「おすすめ特典」 自動採点CBT 自動採点CBTが中学強化所ワークにも登場! 教科書ワークのしあげとして、CBTでのテストに取り組むことができます。 教科書ワークのCBTは受験、採点、結果のすべてがコンピュータ上で行われます。 テスト後は自動で採点され、すぐに帳票を確認できます。 Newどこでもワーク 「Newどこでもワーク」は手軽に勉強できるWEBアプリです。 1つのアプリに全学年・全教科のコンテンツを収録しています。(※実技4教科を除く) そのほかの特典も充実 中学教科書ワークにはほかにも、様々な特典がついています! テスト直前に要点チェックができる小冊子「スピードチェック」と、切り取って使える学習カード「ポケットスタディ」は全教科についています。 そのほか、国語の「聞き取り音声」、社会の「ポケットスタディ音声」、数学の「定期テスト対策問題」、英語の「音声配信」「音声DL」がWEBで見られます。 教科書ワークの購入方法 教科書ワークは、お近くの書店やネット書店でご購入いただけます。 「積み重ねが大切な国語や英語から始めてみようかな…。」、「まずは一冊、苦手教科から取り組んでみたい…。」という方におすすめです。 Amazonや楽天ブックスでは、サンプルページをご確認いただけます。 書店でお手に取って中身を確認して購入されるのもおすすめです。 ご購入の際は、お使いの教科書の教科書会社と、教科書ワーク表紙に記載されている教科書会社が同じかどうかを必ずご確認ください! また、こちらの採択教科書採択サーチでも教科書の銘柄や対応する教科書ワークなどの教科書準拠品を調べられます。 教科書準拠の問題集を探すなら ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 今回は、長く愛され続ける「教科書ワーク」についてご紹介しました。 学校での学習に沿って理解・演習を進めることができるので、負担になることなく学力を伸ばすのに最適です。 1,500円前後で、1年間ずっと使い続けることができます。 ぜひ日々の家庭学習に取り入れてみてください。 すでに学習を始めた方は、学習の様子を #教科書ワーク でシェアしてくださると嬉しいです!お待ちしております。

ドリル選びのすすめ【2024年春版】

ようやくあたたかくなってきました。 春休みになり、そろそろドリルを探さないと…という方も多いのではないでしょうか。 2022年にもドリル選びの記事を書きましたが、 あれから新しいシリーズも刊行されました。 そこで、今回は2024年版ドリル選びのすすめをお届けします! 2022年版はこちら▼ さて、前回と同じ導入にはなりますが、 みなさんは書店に所狭しと並ぶドリルを見て いったい何がちがうのだろうか? そう思うことはございませんか? 今日は、文理で作っているドリルについて、そのちがいをご紹介していきます! 他社のドリルを見る際にも、参考になれば幸いです。 ※「ドリル」について 本記事では、図のような綴じ方のドリルについて扱います。 ドリル選びのすすめ ドリルを選ぶときは、まず目的を意識! 毎日短時間さっと取り組む習慣をつけたい! →小さいサイズのA5判ドリルがおすすめ! カラーかそうでないかなど、お子さまの好みに合わせて決めましょう! 文理のドリルなら ▶教科書ドリル 苦手分野の克服を、負担軽めにやりたい! →B5サイズくらいのドリルがおすすめ。 多くの場合冒頭に特長がまとめてあるので、そこを見比べてみてください! キャラクターものも結構あったりします。 お子さまが興味を持てそうなものを、一緒に選ぶといいかもしれません。 文理のドリルなら ▶できるがふえるドリル ▶おかしなドリル 手軽に前の学年の総復習がしたい! →「全科」と名のついたドリルがおすすめ! 全教科が1冊にまとまっています。 問題の量や色づかいなどを見比べて選んでみてください。 普通のドリルよりも単元の分け方がざっくりしているため、進行中の授業に合わせて使うと 習っていない内容が混ざってしまうことも。 復習に特におすすめです。 文理のドリルなら ▶全科まとめて ハイレベルな問題を解きたい! →まずタイトルに「ハイ」や「トップ」が入っているものを探しましょう! ただし、少し力試し…で挑むと難しすぎるものもあるので、 実際に紙面を見る、レビューを見る、などで確認してみてください! 文理のドリルなら ▶ハイレベル算数ドリル 教科書ドリルは1回10分! 学習習慣づけに 教科書ドリルはこの春に改訂し、表紙が新しくなりました! ★小学校の教科書改訂 2024年度は、指導要領の改訂はありませんが、 教科書の改訂がありました。そのため教科書準拠シリーズは 改訂版が発売となります。ご注意ください。 2024年度の小学教科書準拠シリーズ改訂につきまして 教科書ドリルは、A5サイズの小さいドリル。 1回あたり10分程度で終わる分量になっており、 毎日さっとドリルに取り組む習慣をつけたい、というときにおすすめです! ※小さい紙面で、書く欄は少し小さめ。 国語と算数は、教科書準拠版をご用意! より学校の授業の進度に合わせた学習がしやすくなっています。 「教科書ワーク」との併用もおすすめです! 例)ワークで勉強したことを、教科書ドリルでさらに反復。 例)算数の「教科書ワーク」と、算数分野別の「教科書ドリル」を併用。 気になるお値段は、各605円(税込)! ラインナップはシリーズページをご確認ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 楽しい工夫たくさん! 弱点克服にB5サイズドリル 教科書ドリルが「1回10分、問題をこなして定着させる」のに対して、 「少し勉強が苦手で、楽しく取り組める工夫が欲しい」ときにおすすめです。 できるがふえるドリル 2023年には理科も登場! オールカラーで見やすい分野別ドリルです。 ▲楽しく取り組める工夫が随所に。 取り組む時間は、自分で書きこみます。 時間を意識して取り組むことで、集中力もUP! はぎとれるのもうれしいポイントですね! お値段は、各704~880円(税込)。 ラインナップはシリーズページをご確認ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おかしなドリル 2023年春に新登場! 株式会社 明治とコラボした、おかしがたくさんのドリルです。 紙面にもお菓子がたくさん登場。 勉強だけではなく、お菓子に関するコラムやレシピが書いてあるお楽しみページもあり、 算数が苦手な子でも楽しく始められます。 シールが貼れるのもいいですね! お値段は1,045円(税込)。 ラインナップはシリーズページをご確認ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 全教科を薄く広く、は全科まとめて ※「全科まとめて」は2025年度に改訂しました。下記は旧版についての情報です。改訂版についてはこちら。 「全科まとめて」の裏表紙ですべて説明されているので、見てみましょう。 ということで、 〇何冊も買わなくていい 〇短期間で終えられる 〇カラフルで分かりやすい 〇1枚ずつ切り取って使える 〇英語は聞く練習もできる それが「全科まとめて」です! 目次を見てみると、1冊の中に全教科の学習内容がつまっているのがわかります。 切りはなして、1回分取り組んだら…… 裏面には単元の復習や調べてみたことなどを自由に書けます! 問題は片面だけなので、問題量がほしい!と思って購入されると物足りなく感じるかもしれません。 逆に「1回の分量が多いと最後までやりきれない」という場合は、さくさく達成感が得られるのでおすすめです! 全科ドリルは他社からも何種類か出ていて、「問題の量」「色づかい」「イラスト」「解説の量」などに それぞれ個性があります! ぜひ比較して、目的に合ったものを選んでみてください! さらっと全体をおさらいしたいというときは、5教科それぞれでドリルを買うよりお得かもしれません。 ※「全科まとめて」は2025年春に改訂しました。 改訂版の詳細はこちらの記事をご覧ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 算数が得意で、もっとやりたいキミに… 最後はかなり個性的! ハイレベル算数ドリルは、算数でイチバンをめざす小学生におすすめです! 表紙は大変かわいらしいですが…… タイトルに偽りなく、かなりのハイレベル問題になっています。 学校の勉強では物足りず、もっと力をのばしたいときにはとてもよいです! 逆に、苦手の克服や復習用にはあまり向いていないのでご注意ください。 紙面はオールカラーで、ハイレベルな教材の中では、とっつきやすいデザインです。 難点は、問題をたくさん入れた結果、計算スペースが少ないところです…… 計算用の紙などを別で用意していただくと、さらに取り組みやすいです! 地味にすごいのが「学力診断テスト!」 最後に収録されている「そうしあげテスト」に取り組んで、 大設問ごとの得点を文理HPに入力すると…… 学習診断の結果を見ることができます! 大設問ごとに、正解数に応じたアドバイスを得ることができます。 (今回は全問正解と入力しましたが、それでも声かけしてくれます) お値段は各1,298円(税込)です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おわりに ドリルを選ぶときは、まず目的を意識! 毎日短時間さっと取り組む習慣をつけたい! →小さいサイズのA5判ドリルがおすすめ! 苦手分野の克服を、負担軽めにやりたい! →B5サイズくらいのドリルがおすすめ。 手軽に前の学年の総復習がしたい! →「全科」と名のついたドリルがおすすめ! ハイレベルな問題を解きたい! →まずタイトルに「ハイ」や「トップ」が入っているものを探しましょう! あとは実際の紙面を確認して、実際の字の大きさやイラストの量などが お子様に合うかどうかを確認してみてください!

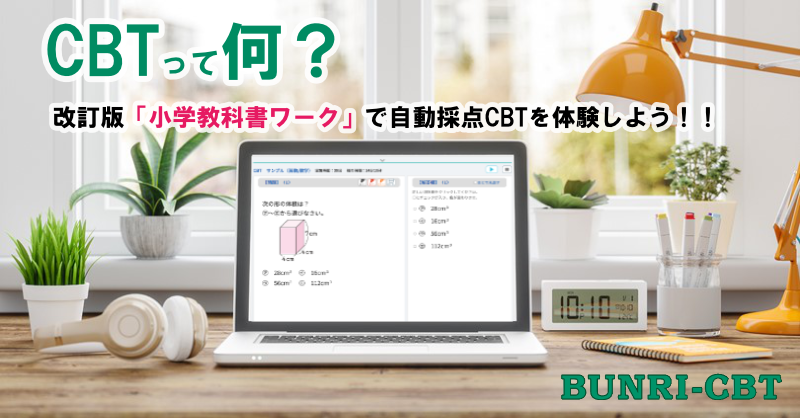

【2025年度最新】CBTって何? 改訂版「教科書ワーク」で自動採点CBTを体験しよう!!

小中学生の皆さんや小中学生向けの学習参考書をお探しの皆様は「CBT」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 今回は教育現場で注目度が高まっているCBTと、学習参考書と併せて利用するメリットなどについてまとめました。 CBTとは? CBTはComputer Based Testing の略で、通常紙で実施していた試験における工程を全てコンピュータ上で行う事、およびそれを行うサービスの事です。受験者はコンピュータによってディスプレイに表示される問題に対してマウスやキーボードを用いて解答します。テスト事業者が設置したテストセンターで行う形式や、自宅のパソコンやタブレット端末を使って行う形式があります。今回の記事では自宅で利用できる形式のCBTを中心に書いています。 2025年度から全国学力状況調査でCBTが導入される予定 現在の学校現場ではGIGAスクール構想の進展により、1人1台端末の普及が進んでいます。近年は国際学力調査や一部の英語、漢字などの検定試験、資格試験などもCBT形式で行われており、また2025年度から全国学力状況調査(全国学調)でCBTが導入される予定となっていることから、今後CBT形式のテストを受検する機会は飛躍的に増えることが予想されます。 参考:文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室「令和7年度以降の全国学力・学習状況調査(悉皆調査)のCBTでの実施について(素案)【概要】https://ww.mext.go.jp/content/20231027-mxt_chousa02-000032443_2.pdf CBT利用のメリット CBTには紙のテストと比べて多くのメリットがあります。どんな点が優れているのかを把握した上で上手に利用しましょう。 採点が早くて正確 CBTの良さは採点が正確で、時間がかからないことです。紙のテストであれば解答が終わった後に答え合わせが必要ですが、CBTであれば自動採点機能が付いたものがあります。これなら採点に時間もかからず、点数も正確に把握することが出来ます。 自己学習がやりやすい テストを受けた後に重要なのは、間違えた箇所をやり直すことです。CBTであればテスト結果を保存できるものも多いので、後から振り返った時に自分がどこを間違えてしまったのかを振り返って復習する、といった自己学習が非常にはかどります。 紙では実現できない問題が扱える 例えば英語のリスニング問題のように音声データを使った問題を簡単に取り組み事が出来ます。 将来受ける機会が増えるCBTに慣れておく 紙のテストと異なり、CBTはパソコンやタブレットを使うため、普段そういった端末を利用したことが無いと、いざテストを受ける際に操作方法に戸惑ってしまい、実力が発揮できない懸念があります。小学生のうちからCBT形式のテストを受検する機会を増やして、慣れることで今後実際にCBTを受検する際に学習効果を発揮しやすい状態にしましょう。 CBTの選び方のポイント CBTはあくまでテストの形式ですので、どういった内容のテストかといった点も重要です。ここでは自宅で気軽に利用できる形式のCBTの選び方をいくつか紹介します。 学習参考書とCBTの組み合わせ 普段使っている学習参考書と併せてCBTを使うことで、無理なく体験でき、日常学習の習効果が高くなると考えられます。 効果的な学習方法とCBTの活用法 学習参考書は勉強した後に、しっかりと知識が定着出来ているかどうかを確かめることで、より学習効果が高くなります。そこでCBTを活用しましょう。CBTであれば受検した直後に採点できるものも多いため、採点の手間も無く、どこが間違っていたのかなどすぐに分かります。 学習参考書の付録で使える! BUNRI-CBT 文理の学習参考書には、付録としてCBT使えるものがあります。 ▲BUNRI-CBTのサンプル画面 ▲テスト結果のサンプル 「小学教科書ワーク」なら自動採点CBTが無料で使える 初めてCBTを体験したい場合は文理の「小学教科書ワーク」がおススメです。小学教科書ワークは学校で使っている教科書に沿った内容で学習が進められる教科書準拠教材なので、学校の授業の予習や復習に便利です。2024年度に改訂した最新の教科書ワークは無料付録に自動採点CBTがありますので、是非書店で手に取ってみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら より難しい問題や中学入試を目指すなら「トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク」 教科書より少し高いレベルの学習がしたい場合は文理の「トクとトクイになる!小学ハイレベルワーク」もおススメです。中学入試にも出題される、グラフや資料の読み取りなどを含んだ単なる知識の丸暗記では答えられない思考力問題が多く収録されています。こちらも無料付録で自動採点CBTが付いていますので是非利用してみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「中学教科書ワーク」「定期テストの攻略本」でも自動採点CBTが無料で使えるように! 2025年度に改訂された「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」でも自動採点CBTが使えるようになりました。(※「中学教科書ワーク」と「定期テストの攻略本」のCBTは共通コンテンツです。) 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まずはサンプルを体験してみよう! BUNRI-CBTページでは無料でサンプル問題を試すことができます。 出題される問題のタイプやBUNRI-CBTの操作性を知りたい方はまずは、サンプルを体験してみてください。 BUNRI-CBTサンプルページ https://b-cbt.bunri.jp/user/home 「教材名:CBT サンプル」から、体験したい教科と学年を選んで、「始める」をクリックしてください。 まとめ いかがでしたか。 CBTの利用方法は様々ですが、まずは普段使っている学習参考書と併せて使うことで、最新のCBTを体験しつつ学習効果を上げてみましょう。 今後より注目されるであろうCBTに上手に活用して、成績アップを目指したいですね!

教科書が変わる?!小学校の教科書について詳しくまとめました

学校で使用される教科書について 教科書とは? 教科書は正式には「教科用図書」といいます。 小学校の教科書は、国語や算数などいろいろな教科を勉強するための中心的な教材として使われます。 学校教育において、教科書はとても重要なものです。 そのため、原則として学校では文部科学大臣の検定に合格した教科書を使用する必要があります。 教科書が使用されるまでのサイクル 教科書が実際に子どもたちの手に届くまでには、いくつかの段階があります。 【1年目】 民間による教科書の著作・編集 【2年目】 文部科学省に置かれた専門家による審議会による教科書として適切かどうかの審査 【3年目】 合格したものの中から、教育委員会や国立・私立学校の校長先生が使用する教科書を採択 【4年目】 翌年度、実際に子どもたちが使用 以上のようなサイクルで教科書は使用されるため、基本的に教科書は4年のサイクルで使用されているということになります。 教科書検定 民間で発行された図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて、学校で使用される「教科書」となります。 発行者から検定申請された図書は、調査の後、審議会において専門的・学術的に審議されます。 教科書検定制度は、教科書の著作・編集を教科書会社などの民間に委ね、著作者の創意工夫に期待するとともに、 検定により内容の適切性を確保することを目的としています。 出典:文部科学省ホームページ (https://www.mext.go.jp/) 発行と供給 多くの検定教科書の中から、どの教科書を使って子供たちに教えるかを決めるのが「採択」です。 文部科学省は採択された必要となる採択された教科書の見込み数を集計し、発行者に教科書の発行部数を指示します。 発行者は教科書供給業者と連携して、学校の子どもたちへの教科書の確実な供給を実現しています。 また、学校で配られる教科書は無償で給与されていますね。 こちらは教育費の軽減するという効果も持ちますが、 なにより未来を担う子どもたちへの期待をこめて、日本国民全体の願いとともに無償給与が実現しています。 ぜひお使いの教科書を、大切に、役立ててください。 2024年は小学校教科書改訂年 教科書自体が改訂される 先ほど、基本的に教科書は4年のサイクルで使用されているというお話をしましたが、 2024年はまさに、その4年に一度の、実際に小学生のお子さまが学校でお使いの教科書が変わる年です! 教科書自体が、教育指針や学習内容の変化に対応するため改訂が行われています。 4月になれば、新しくなった教科書が学校で配られ、その新しい教科書で日々、勉強することになります。 教科書採択で使用する教科書の銘柄が変わることも 教科書が実際に子どもたちに配られる前に、どの教科書を使って学んでもらうかを、教育委員会や国立・私立学校の校長先生が採択しますが、 その教科書の採択自体も、この4年のサイクルで変更になることがあります。 そのため、昨年まで使っていた教科書の出版元とは違う出版元から発行された教科書をお子さまがお使いになる可能性がありますので、 昨年からの変更がある場合には注意が必要です。 お子さまが通う学校で使用する教科書を知るには? それでは、どうすれば実際にお子さまが学校でお使いになる教科書を知ることができるでしょうか。 いまご覧いただいているサイト、「なるほど!BUNRI」のなかに、 採択教科書サーチというページがあるので、そちらからお調べいただくことができます! 【学年】【学校の種類】【都道府県】【地域・学校】などを選択すれば、簡単に、2024年度からどの教科書が使われるかがわかります! ▲こちらの画像からも採択教科書サーチにとぶことができますので、ぜひお使いください。▲ 教科書改訂に合わせて、教科書準拠品も改訂 ▶教科書準拠品 とは、本屋さんで売られている参考書や問題集のなかで、教科書の内容に沿って作られたもののことです。 上記でご説明したように、2024年度から小学校の教科書は新しくなります! その改訂に合わせて、教科書準拠品も、新しい教科書にぴったり合ったものになるように、改訂しています! 小学教科書ガイド 「小学教科書ガイド」とは? 教科書の内容にぴったり合った、学習をガイドする参考書です! 特長① 教科書の内容がまるごとわかる! 教科書の内容を、もれなく・くわしく・わかりやすく解説してあるので、教科書の予習・復習に最適です。 特長② 要点の整理・考え方・問題の答えがズバリ! 教科書の問題について、考え方やヒント・解答がつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。 特長③ テスト対策もバッチリ! 教科書の重要事項やテストに出そうな事項がひと目でわかるようまとめてあるので、学校のテストの準備もこれで万全です。 英語が初登場! 2024年度より、東京書籍㈱の英語教科書「NEW HORIZON Elementary English Course 5、6」に対応した『小学教科書ガイド』が初登場。 中学校以降の学習に向け、より重要性を増している小学英語について、家庭学習の強い味方となります。 特長① オールカラー&教科書の紙面掲載でわかりやすい! 実際の教科書の紙面に対応して、そのページでめざすことや解説が載っているので、自宅での教科書の予習・復習が進めやすくなります。 特長② 日本語訳、音声スクリプト(放送文)、問題の答えや解答例を掲載! 教科書の英語の日本語訳がついており、問題の答えや解答例も紹介しています。 英語音声のスクリプト(放送文)とその日本語訳を確認することができます。 教科書の二次元コードで聞ける英語音声の意味をたしかめることができるのはもちろん、 教科書に二次元コードがついておらず、通常自宅では放送内容が確認できない箇所も、文章で確認することができます。 小学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ワーク 「小学教科書ワーク」とは? 「小学教科書ワーク」は“教科書準拠“と呼ばれる学習参考書です。 教科書会社ごとに発行され、それぞれの教科書に沿った単元配列となっており、教科書に基づいた予習・復習を効率的に行うことができます。 特長① 教科書の内容をていねいに解説! 特長② 教科書の内容に完全対応! 特長③ きほん・練習・まとめの3ステップで着実なステップアップ! ▶NEW!! 動画と自動採点CBTが登場! 【導入や振り返りを楽しく!】わくわく動画 1~3分の動画で学習内容を楽しくわかりやすく解説します。 ワーク本体に取り組む前の導入やテスト前の振り返りに活用できます。 ▲紙面の二次元コードから動画を見ることができる 【次世代型テストを体験!】自動採点CBT 教科書ワークのしあげとして、CBTでのテストに取り組むことができます。 CBT(Computer-Based Testing)はコンピュータを利用した試験形式であり、受験、採点、結果のすべてがコンピュータ上で行われます。 テスト後は自動で採点され、以下のような帳票がすぐに出力できます。 ▲帳票サンプル(文言はダミーです) 英検®(実用英語技能検定)でもCBT形式の受験者が増加しており、2025年度の全国学力調査においても中学理科などでCBTの導入が予定されています。 既存の付録もパワーアップ! 漢字・計算練習ノートがオールカラーに 学習の基礎である漢字と計算をより強化できる練習ノートが、オールカラーになってより取り組みやすくなりました。 理科・社会の「わくわくカード」がWEBアプリに! 単語帳のようにめくってポイントの確認ができる『わくわくカード』には、いつでもどこでも復習できるアプリが搭載されました! 紙とデジタルの両方を活用して覚えたばかりの事項や不安な事項を繰り返し確認することで、力がつきます! そのほかにも付録がたくさん! ご紹介した付録のほかにもシールや教科ごとのポスター、学校のテストに近い形で問題演習ができる実力判定テストなど、 家庭学習をサポートする付録がたくさんついています。 授業内容を様々な角度から振り返り、深い理解を得るために有効です。 ※教科によって一部付録内容が異なります。 小学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 小学教科書ドリルとは 1回10分!学習習慣が身につくコンパクトなドリル A5サイズで持ち運びやすく、1ページ当たりの問題量も少なめで、日々の学習習慣づけに最適です。 教科書に合った内容で、基礎力を定着させるのにおすすめの教材となっています。 特長① 表で基本、裏で確認問題のステップで、無理なく取り組める! 小学教科書ドリルは、表面が基本問題、裏面が確認問題という構成になっています。 ステップを踏むため、無理なく取り組むことができます。 特長② 国語・算数は教科書に完全対応! 国語・算数は”教科書準拠版”での発行です。 "教科書準拠版"は、それぞれの教科書に合わせた単元構成となっており、より教科書に即した学習を行うことができます。 小学教科書ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ※これらの教科書準拠品を購入される際は、表紙または背に表示されている教科書会社名・教科書名が、学校でお使い教科書と一致しているかどうかをお確かめの上、ご購入ください。 まとめ いかがでしたか。 2024年度の小学教科書改訂に合わせて、小学校で使われる教科書について解説し、それに対応した文理の教科書準拠品についても紹介しました。 教科書は、未来を担う子どもたちのために、大切に作られています。 ぜひ、教科書を大いに活用し、学びに役立てましょう!

思い出の卒業アルバム

もうすぐ卒業シーズンですね。 卒業生のみなさん、おめでとうございます。 保護者のみなさまの感慨もひとしおのことと存じます。 筆者自身が小・中を卒業したのはかれこれ二十数年前…。 先日、実家に帰ったときに部屋を整理していたら子どものころの卒業アルバムが出てきました。 かたづけそっちのけでついつい眺めていましたが、よく見ると今の子どもたちの卒業アルバムとはいろいろと違うところがありました。 欠席者はどう載る? 卒業アルバムにはクラスの集合写真が載っていますよね。 その撮影日に欠席すると、昔は写真の隅に別窓で顔写真を載せるのが定番でした。 しかし最近はデジタル写真の技術の進歩で、別撮りした欠席者の写真をあたかもその場にいたかのように合成して載せる学校もあります。 あまりにも自然なので見分けがつきません。 失敗写真が減った⁈ それから昔の集合写真では、たいてい一人か二人は目をつぶっていました。 昔はフィルムで撮影していたので、撮り直せても1枚か2枚。 その中で写りの良いほうを選びますが、全員が目を開けているのはまれ、というか奇跡的です。 今はデジタルカメラが主流なので、何枚も取れますし、その場で確認できます。 だから、変なタイミングで取られたショットがアルバムに載ることは昔よりも少なくなりました。 さらに、こちらも合成技術の進歩で、目をつぶってしまった写真も目を開けているように加工することもあるそうです。 (2枚撮ったうちの1枚を使用して合成する) 電話番号や住所が載っていた⁈ それから、昔の卒業アルバムには、個人の住所や電話番号が載っていました。 大人になってから同総会を開きたいと思ったときなどは、実家の連絡先が分かるので便利だったのですが、外部に流出して悪用されることもあり社会的な問題になりました。 2005年に個人情報保護法が施行されたこともあり、個人の住所や電話番号が載っている卒業アルバムはほとんどなくなりました。 変わらないものも? アルバムの最後には寄せ書き欄がありました。(これは今でもあるのかな。) 卒業式当日に友達や先生にメッセージを書いてもらったのが、いい思い出です。 まあ、今見るとイロイロ恥ずかしかったりもするのですが・・・。 いまでも、まだ紙の卒業アルバムが主流ですが、デジタルのアルバムのサービスも登場しています。 時代によって形は変わっても、思い出が残る卒業アルバム。 大人になってから見直すと懐かしい気持ちになります。 執筆担当者:O 30代営業 卒業の思い出:母校の小学校では下級生が卒業生に石で作った文鎮をおくるという伝統がありました。(といっても、道端の大きめの石を拾ってきて、布でラッピングするだけの簡単なものなのですが。)あの文鎮、どこに行ったんだろう…。