なるほど!Bunri‐LOG

対象

日頃の意識で集中力UP! 正しい姿勢を保つコツとは

勉強を頑張っているとき、ついつい姿勢が悪くなってしまっていませんか? 姿勢が悪い状態だと、目・首・肩などが疲れやすくなり、集中力が切れる原因となります。 また、普段から肩こりに悩まされるのもつらいものですよね。 正しい姿勢を身につけて、効率よく元気に勉強できる身体を手に入れましょう! 正しい姿勢ってどういう状態? 頭の位置 自分の姿勢をチェックするために、まずは頭の位置を確認してみましょう。 壁に背を向けてかかとを壁につけ、リラックスして立ってみてください。 頭は壁につくでしょうか? 頭が壁につかず、前へ出ている場合、普段から背中が丸くなっている可能性があります。 試しに頭を壁へつけてみてください。 すごく頭が後ろにあるような感じがするかもしれませんが、そのくらいがまっすぐの姿勢です。 肩の向き 両手をだらんと下げ、リラックスして立ち、肘を少し曲げてみてください。 肘はどこを向きますか? 肩がしっかり開いていた場合、肘は後ろの方へ動きます。 肘が外向きに動いた人は、肩が内側に巻いているかもしれません。 肩を何度か大きく回して、肘が後ろを向く状態が作れたら、そこが良い肩の状態です。 いい姿勢を保つためには 先ほどの頭の位置・肩の向きを意識すると、結構きつい体勢に感じるのではないでしょうか。 いい姿勢を保つには、それなりに筋力も必要になるため、コツを知っただけですぐに手に入れることはできません。 普段から少しずつ、良い姿勢を意識をして過ごすことで改善していきましょう! 勉強中、正しい姿勢を保つ助けとなるポイントをいくつかご紹介します。 机とイスを使おう 寝っ転がって勉強すると、本との距離が近くなりがちになったり、明るさが不十分だったりして目が疲れてしまいます。 また、うつぶせの姿勢は腰と首を無理に曲げている状態のため、負担が大きいです。 床にパソコンを置いて作業するのも、あまりよくはないですね。 イスに正しく座ることで、からだへの負担を減らすことができます。 イスへの座り方 いすにはふかく腰かけましょう。 浅いと骨盤がうしろに倒れます。 すると、バランスをとるため、頭が前に出ます。 その結果、背中が丸まり、首も縮まってしまうのです。 骨盤をしっかり立てて、その上に背骨と頭が自然に乗るように意識しましょう。 クッションやぬいぐるみを使うのも手です。 イスに深く座っても骨盤を立てるのが難しい場合は、と腰の間にクッションをはさむといいかもしれません。 ※逆に、腰がそってしまわないように、クッションの大きさとはさむ位置に気を付けましょう。 また、ぬいぐるみをかかえることで、体が前にたおれてしまうのを予防できます。 イスの高さ 頭の位置を自然にするためには、イスと机の高さを適切にすることも大切です。 下を向きすぎる姿勢は、頭の重さを首の筋肉だけで支えることになり、首に大きな負担がかかります。 イスの高さを変えたり、机に台を置いて手元の位置を高くしたりして、下を向き過ぎなくても無理なく勉強できるように調整しましょう。 たまにきゅうけいする どんな姿勢であれ、長時間同じ姿勢のままでいると筋肉が固まってしまいます。 たまにいすから立ち上がり、腕や首を回したり、伸びをしたりして体をほぐしましょう。 「姿勢よく勉強すると逆に集中できない…」という人も、 まずはここ、こまめに体を動かすことから始めてみてください。 正しい姿勢はコツコツつくる! 先程も書いた通り、普段の姿勢を矯正することは一朝一夕でできることではありません。 思い立った時から改善することが大切です! この記事を読んだ今日からスタート!集中力まんたんで、新学期を迎えましょう!

一年の無病息災を願って七草がゆを食べよう!

遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 みなさん、どんなお正月を過ごしましたか? たくさんおせち料理を食べて、胃もたれしている…なんてこともあるかもしれません。 というわけで、今日はお正月で弱った胃腸を整える七草がゆについてご紹介します。 春の七草 春の七草を知っていますか? 春の七草とは、一般にはつぎの7つの野草のことを指します。 せり 水辺に生えているセリ科の植物です。 なずな 別名ぺんぺん草。アブラナ科の植物です。 ごぎょう ハハコグザというキク科の植物です。 はこべら ハコベというナデシコ科の植物です。 ほとけのざ オコニタビラコとよばれるキク科の植物です。 シソ科のホトケノザとは別物です。 すずな カブのことです。アブラナ科の植物です。 すずしろ 大根のことです。アブラナ科の植物です。 せりなずな/ごぎょうはこべら/ほとけのざ/すずなすずしろ/はるのななくさ の順で覚えると五七調でリズムよく覚えられます。 七草がゆ この春の七草を使ったおかゆが七草がゆです。 旧暦の1月7日の人日の節句の朝に食べられる風習があります。 この風習は中国から伝わったもので、平安時代に宮中の儀式として取り入れ、江戸時代になると多くの人に広まりました。 七草がゆには、一年間の無病息災を願う意味が込められています。 お正月に飲みすぎたり食べ過ぎたりして弱った胃腸を休めるためとも言われています。 また、昔は冬に不足しがちだった青菜を食べて、ビタミンなどの栄養を補う役割もあったと考えられています。 作ってみよう! 七草がゆ 七草は、6日につんで、7日にできるだけ大きな音を立てながら、まな板の上で刻んでおかゆに入れるとよいと言われています。 でも現在は、この時期に多くのスーパーで簡単に七草のセットが買えるようになりました。 野山につみにいかなくても簡単に手に入るので便利ですね。 七草がゆの作り方は簡単。 七草を塩ゆでして適当なサイズに刻み、それをご飯に入れておかゆをたくだけ。 最後に塩で味を調えます。 お正月で疲れた胃腸のケアと、一年の無病息災を願って、七草がゆを作ってみませんか?

お正月にまつわるエトセトラ

お正月にまつわるエトセトラ もういくつ寝るとお正月。 ということで、今日はお正月に関する小ネタです。 おせち料理 お正月に食べるおせち料理。 その内容は地域によっても家庭によってもさまざまです。 ただ、いくつかの定番のおせちには、意味が込められています。 黒豆…「まめ」(まじめ)に働き、「まめ」(元気)に暮らせるように。 数の子…たくさんの卵が並んでいる様子から、子だくさんや子孫繁栄を願って。 昆布巻き…よろ「こぶ」ことがたくさんありますように。 鯛…めで「たい」ことがたくさんありますように。 栗きんとん…黄金色の小判のようなので、お金がたまるように。 このように、見た目に由来するもの、語呂合わせによるものなどいろいろです。 ほかにもあるので調べてみましょう。 お屠蘇 子どものみなさんは飲ませてもらえないかもしれませんが、お正月にはお屠蘇(とそ)がふるまわれます。 お屠蘇とは、屠蘇散(とそさん)といわれる数種類の生薬(しょうやく)を混ぜあわせたものを、日本酒やみりんにつけこんだ飲み物です。 お屠蘇の「屠」は「ほふる」、「蘇」は「よみがえる」という字を書きます。 「ほふる」には、「打ち負かす」という意味があり、「よみがえる」は文字通り生き返ることです。 つまり、「屠蘇」には邪気を払って、命をよみがえらせるという意味があります。 いわば不老不死の薬酒というわけですね。 ちなみにお屠蘇には飲む順番があります。 若い人から順番に飲んでいき、厄年の人は最後に飲みます。 これは、若い人から生命力や厄(災難)を払う力を分けてもらうためだそうです。 お年玉 お正月はこれが一番の楽しみ!という人も多いことでしょう。 お年玉の語源には、新年に神様を迎えるためにお供えされた鏡餅を、その家の家長が切り分けて家族に配りました。 そのお餅が「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれたことに由来するという説があります。 むかしはお金じゃなくてお餅だったんですね。 ところで、お年玉をいれる袋のことを「ポチ袋」と呼びますよね。 さあ、ここで問題です。ポチ袋を漢字で書けますか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 答えは… 「点」は小学2年生で習う漢字ですが、「点袋」を漢字で書くのは難しいですね。 ちなみに、ポチ袋のポチには、「わずかな、少ない」という気持ちを表す「これっぽっちの小銭を入れる袋」が縮まって「ポチ袋」になったという説があります。 ほかにも、関西の方言で「ちょっと」の意味を合わす「ぽちっと」に由来するという説などもあります。 どんな由来であっても、ありがたいお年玉。大切に使いましょう。 よいお年を! 今年の3月にスタートした「なるほど!Bunri-Log」。 80本あまりの記事を更新してまいりましたが、いかがでしたでしょうか? 1つでもお役に立てる記事があったならうれしいです。 来年もみなさまに商品の魅力や役立つ情報をお届けできるように努めてまいりますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 みなさま、良いお年をお過ごしください。

【2025年最新】教科書ガイドを使ったおすすめ勉強法! 学年別の必要性や使用のメリット

「教科書ガイド」って何? ここでは「教科書ガイド」とは何か、「教科書ガイド」を使った勉強法について紹介していきたいと思います。また、「学年別」である必要性や、そのメリットについても解説していきます。 もくじ 「教科書ガイド」とは?特徴や選び方について 教科書ガイドを使ったおすすめ勉強法 教科書ガイドを使用するメリットと注意点 こんな人には教科書ガイドがおすすめ! 学年別 教科書ガイドの必要性 参考書も問題集も「教科書準拠であるか」が重要 「教科書ワーク」は小・中学生にはおすすめの問題集 まとめ <POINT> ☆「教科書ガイド」とは、小学・中学・高校対応の「教科書準拠」参考書 ☆「教科書ガイド」を使った勉強法を紹介 ☆「教科書準拠」問題集の「教科書ワーク」にも着目! 「教科書ガイド」とは?特徴や選び方について 皆さん、「教科書ガイド」って知ってますか? 「教科書」の「ガイド」? 「ガイド」って? なんかわかりそうでわからない感じですよね。 その「特徴」は何か、また「選び方」について解説していきます。 小・中・高の教科書を補足する参考書 「教科書ガイド」とは、使っている教科書に合わせて教科書の重要な用語やポイントをわかりやすく解説している参考書です。 教科書のいろいろな問いかけの答えや、その解き方が載っています。 問題についての、考え方やヒント、解答がついているので、教科書の内容がズバッとわかり、勉強が進みます。 よって、予習、復習など自学自習にとても向いています。 教科書ガイドの内容とは 英語 教科書本文の意味(日本語訳)を掲載。基本文を図解で説明。 東京書籍版では二次元コードで新出単語の音声が聞くことができます。 算数・数学 教科書のすべての問題を詳しく解説し、解き方から答えまでをまとめています。 国語 素材文を理解するために必要な表現や語句を取り上げ、解説しています。 古文では現代語訳なども掲載しています。 理科 教科書すべての問題について、解答と考え方を掲載。 重要語句を赤シートで繰り返し確認できます。 社会 さまざまな問いかけの答えやその解き方を載せています。 重要語句やポイントを赤シートで繰り返し確認できます。 教科書ガイドの選び方 教科書は、各教科でそれぞれ、複数の出版社が発行しています。 そのため、教科書ガイドを選ぶ際は注意が必要です。 まず、ご自身が持っている教科書の出版社名を確認しましょう。 また、教科書は、通常4年毎に改訂され、内容の改訂が行われます。 そのため、ご自身が使っている教科書と同一の内容の教科書の「教科書ガイド」でないと、意味がありません。 購入の際は、「教科書ガイド」のに教科書の表紙の写真が載っていますので、ご自身の教科書と同じかどうか、確認してください。 教科書ガイドを使ったおすすめ勉強法 では、「教科書ガイド」を使って、どうやって勉強したらいいのでしょう。 教科書には設問がいっぱいありますよね。 たとえば、数学は、計算問題や文章題があったりします。 答えがわからないなあ、というときには「教科書ガイド」を見れば、確認できます。 また英語では、英文や英単語の日本語訳を「教科書ガイド」で確認できます。 予習をする場合 授業を受ける前に、家で教科書を一度、解いて答え合わせまでしていく。 そうすることで、授業を受ける際に学習内容が理解しやすくなります。 学校の授業では、友達の発言や、先生による補足知識など、 教科書には載っていない情報もたくさん出てきます。 「教科書ガイド」で、教科書に載っている事項は予習しておくことで、 「慌てて和訳を調べていて大事なことを聞き逃していた!」ということもなく、 落ち着いて、考えながらノートをとることができます。 復習をする場合 「先生の説明を聞き逃した」「黒板を写す前に消されてしまった」など、 授業が終わった後に答えや内容を知りたい時がありますよね。 そういうとき、「教科書ガイド」は便利です。 わかりやすい解説も載っているので、授業でわからなかったところを再確認できるというメリットもあります。 先生や友達に聞くのはハードルが高い……という場合にも、「教科書ガイド」で確認できるので、心配いりません。 教科書ガイドを使用するメリットと注意点 「教科書ガイド」を使って、学習するメリットがあることがわかってきました。 とはいえ、「教科書ガイド」を使って、メリットばかりなのでしょうか? 「教科書ガイド」を使って学習する注意点はあるのでしょうか? 考えてみます。 教科書ガイドのメリット 「教科書ガイド」のメリットをまとめると、以下のようになります。 ・先取り学習を自分のペースで行うことができる ・教科書の問いの答えを自分で確認できる ・教科書のおさえるべきポイントを効率よく学べる ・教科書の内容をより深く理解できる 教科書ガイド使用時の注意点 一方で、「教科書ガイド」を使って勉強する際に注意すべき点もあります。 「教科書ガイド」には問題の答えや英文の日本語訳などが書かれていますが、 丸写しをすると実力がつきにくくなってしまいます。 また「教科書ガイド」に頼りすぎてしまうと、すぐ答えを見てしまう癖がつき、 自分で考えて答えを出す力が身につきにくくなるおそれがあります。 まずは自分で考えて、確認の意味でガイドを使用するなど、ルールを決めて使いましょう。 こんな人には教科書ガイドがおすすめ! では、どんな人が「教科書ガイド」を使えばいいのでしょう。 ずばり! 基礎に自信がない人に向いています。 なぜなら「教科書ガイド」は教科書の説明や練習問題について、かなり丁寧に解説してくれているからです。 授業のスピードについていけなくても、「教科書ガイド」を見れば、 授業後自宅で、授業でやった問題はこうやって解くんだ、と確認できます。 また、何から勉強したらいいか分からないという人も、 まずは全ての基本となる「教科書」をおさえるという意味で、 「教科書ガイド」を持っておいて損はないはずです。 学年別 教科書ガイドの必要性 「教科書ガイド」は小学生のものから、中学生、高校生のものと幅広くラインナップされています。 小学生では、国語、算数、英語。 中学生では、国語、社会、数学、理科、英語。 高校生では、古文、漢文、数学、化学、生物、英語・・・。 それぞれの学年で、使い方の特徴のようなものはあるのでしょうか。 小学生は「予習用教材として優秀」 小学生の場合、しっかりとした解説が必要な問題は少ない傾向があるため、 主に予習用教材として「教科書ガイド」は優秀といえます。 教科書には問題と解き方の説明が載っています。 そこまで事前に勉強しておくだけでも効果がありますが、 練習問題までやっておきたいという場合は、 答えも解説してありますのでより完璧な予習ができます。 中学生は「教科を絞って活用したい」 中学では、国語、社会、数学、理科、英語の「教科書ガイド」が出ていますが、 おすすめは、まずは英語です。 英語の「教科書ガイド」には、英文の日本語訳と読み方が載っているので、「教科書ガイド」を使って一通りの学習をすることで、 点数のアップの近道となります。 また、国語もおすすめです。 授業でメモを取りきれてなかったり、先生の説明がわからなかったときなど、 「教科書ガイド」に載っている丁寧な説明を読めば、効率的に理解できます。 そして、あとは数学が苦手なら数学を、といったように苦手な教科の「教科書ガイド」を揃えればいいでしょう。 高校生は「教科書を完全に理解するなら必要」 高校生の場合、大学入試対策として教科書の内容を理解しているということは重要であるため、 受験を考えているならぜひ持っておきたいところです。 高校の勉強は教科書を完璧にすることが最優先ともいえます。 例えば、大学入試共通テストレベルであれば、教科書を完璧にマスターをすれば、かなりの高得点が狙えます。 参考書も問題集も「教科書準拠であるか」が重要 「教科書ガイド」はいわゆる参考書的要素が強いため、問題集を別に活用するのがおすすめです。 その問題集ですが、たくさんある中で何を選べばいいか、迷うことも多いと思います。 その際は「教科書準拠品かどうか」に着目してみてください。 「教科書準拠」とは、教科書の内容に合わせて作られている、ということです。 教科書の単元の並びや使われている図や写真などに対応して作られており、解き方も考え方も教科書と同じです。 大きな特徴の一つとして、対応する教科書ページが明記されています! よって、教科書に沿って出題されることの多い定期テスト対策にはとても役に立ち、無理なく高得点が狙えます。 教科書ガイドと併用するときにも便利です。 私立など難関校に対応できる学力をつけたいという人も、 「教科書準拠」でまず教科書で扱う基礎的な内容をしっかりおさえておくことが重要といえます。 教科書準拠の問題集を探すなら 「教科書ワーク」は小・中学生にはおすすめの問題集 「教科書準拠」の問題集をつかったほうが、効率的に基礎を身につけやすいのはわかりましたが、 小・中学生にはどんな「教科書準拠」問題集がおすすめなのでしょうか。 「教科書ワーク」と「教科書ガイド」の違い 「教科書ガイド」は「参考書」、「教科書ワーク」は「問題集」です。 教科書の内容を読んで理解するのがメインであれば「教科書ガイド」 問題演習をメインにしたいのであれば「教科書ワーク」を使用するのがおすすめです。 付録や値段の違いなどを表にまとめてみました。 ▼小学生向け【2024年度改訂版】 小学教科書ワーク 書名 小学教科書ガイド 表紙 動画、CBT、ポスター、カード、練習ノート、シールなど 付録 なし 1,518円 定価 (税込) 2,750円~2,860円 A4判 サイズ B5判 ▶シリーズページはこちら 特設 サイト ▶シリーズページはこちら ▼中学生向け【2025年度改訂版】 中学教科書ワーク 名前 中学教科書ガイド 表紙 学習カード、小冊子「スピードチェック」、 自動採点CBT など 付録 赤シート (学校図書版を除く) 1,485円 定価 (税込) 1,265円~2,970円 B5判 サイズ B5判 ▶シリーズページはこちら 特設 サイト ▶シリーズページはこちら 教科書ワークの特徴や活用方法 教科書ワークの特徴は以下の通りです。 〇教科書別に作られており、授業の進度に合わせて使えます。 〇オールカラーでわかりやすく、お子様のやる気を引き出します。 〇3ステップで基礎から確実にレベルアップ! テスト対策にも最適です。 〇役立つふろく満載で、お手頃価格! このような特徴を持ってますから、「予習」するのにも「復習」するのにも適しています。 また、教科書ページで範囲指定をされることの多い定期テスト対策にも断然おすすめです。 問題集の中にも、予想問題などの定期テスト対策用のページが付いていますし、 カードやミニブックなど、定期テスト対策に役立つふろくも満載です。 まとめ 「教科書ガイド」とは、小学・中学・高校対応の「教科書準拠」参考書です。 ここまで「教科書ガイド」を使った勉強法も紹介してきました。 何からどう勉強したらいいのか、わからない。 そんなときも、基本の「教科書」に立ちかえり、 参考書として「教科書ガイド」を持って、 問題集の「教科書ワーク」で演習をして、 しっかりと教科書の理解を深めていくこと、それが大切なのかもしれません。 小学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 高校教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

【2025年度最新】教科書準拠の問題集とは?授業の予習・復習&定期テスト対策に最適!

「教科書準拠」という言葉を聞いたことがありますか。 この「なるほど!Bunri-LOG」を普段読んでくださっている方は、 なんとなく見覚えがあるかもしれません。 「教科書準拠」、それは簡単に言うと「教科書に沿っている」ということです。 そして教科書に沿った問題集は、家庭学習用にとてもおすすめです! 今日は、教科書準拠版と標準版の問題集の違いや、 教科書準拠版を使用するメリットをお送りします。 目次 「教科書準拠版」と「標準版」の問題集は何が違う? 「教科書準拠」の問題集を使用するメリット 「教科書準拠」の問題集を購入する際の注意点 教科書準拠の問題集を購入するには? 小学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 中学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 「教科書ガイド」は小・中・高対応の教科書準拠参考書 まとめ POINT ★教科書準拠版の問題集は学校で使う教科書の内容に沿った内容になっている。 ★教科書準拠版の問題集は授業に合わせた日々の学習やテスト対策におすすめ ★教科書準拠版を購入するときには対応する教科書会社や、改訂のタイミングに注意 「教科書準拠版」と「標準版」の問題集は何が違う? 市販の問題集は、大きく「教科書準拠版」と、それ以外の「標準版」の2つに分けることができます。 教科書準拠版 教科書はいくつかの教科書会社から発行されており、それぞれ「身につけたい力」は同じですが、過程が異なります。 「教科書準拠版」は、それぞれの教科書に対応したものが作成されています。 標準版 いっぽうの「標準版」は特定の教科書の内容にピッタリと沿うのではなく、すべての教科書の内容に広く対応できるでようにつくられています。 これが教科書準拠版と標準版のちがいです。 「教科書準拠」の問題集を使用するメリット 学校の授業に合わせた学習ができる 教科書準拠問題集は、単元の分け方やタイトルも教科書と同じになっています。 さらに対応する教科書ページも明記されています。 ▼目次を見ると、教科書と同じ単元名が並び、教科書ページも記載されている。 そのため、取り組むべきページを自分で探して判断する必要がなく、 授業で習った範囲に合わせて家庭学習をするのにとても便利です。 扱う題材も同じなので、習っていない用語が出てきて混乱することもありません。 教科書の内容をより深く理解できる 教科書の内容を題材にしたうえで、基本から少し応用まで、様々な問題が掲載されています。 それぞれの解説や解き方・考え方がわかりやすくまとめられているため、 「教科書を読んで理解する」の一歩先の理解をすることができます。 教科書内容をしっかり押さえておくことで、授業の受けやすさも変わってきます。 授業で分かりにくかったところに対して、 先生とはまた違った視点からのアプローチができるのもポイントです。 要点を押さえながら基礎から学べる 教科書準拠問題集は、基礎レベルの要点の確認から、定着のための練習問題、 すこし応用を効かせた確認問題へと、教科書の範囲内かつ段階的に力を伸ばせる構成になっています。 どんな問題に取り組むにしても、まずは教科書の範囲内の理解が大切です。 「標準版の問題集を買ってみたけど、レベルが高いかも……」と思ったときには、 まず教科書準拠問題集で教科書の内容をしっかり身につけるのがおすすめです。 予習や復習、定期テストに向けた勉強ができる 教科書の内容とリンクしているということは「次の授業でやる内容を予習」したり、 「今日やった授業内容を復習」したりするのにも適しています。 また、教科書ページで範囲を指定されることの多い定期テスト対策にももちろんおすすめです。 問題集の中にも、予想問題など定期テスト対策用のページがついていますし、 定期テスト対策に特化したシリーズもあります。 また、ミニブックやカードなど、定期テスト対策に役に立つ付録も豊富です。 「教科書準拠」の問題集を購入する際の注意点 ここまで紹介してきたように、教科書準拠問題集はとても便利です。 しかし、教科書に細かく対応しているからこそ、 購入時に気を付けなければならないポイントが2つあります。 教科書の出版社を教科ごとに確認する 購入する際に最も重要なのは、「自分がどの教科書を使用しているのか」です。 教科ごとにも異なるので、必ず教科ごとに、自分の使っている教科書の教科書会社と、 問題集の表紙に書いてある教科書会社名が一致することを確かめてから購入してください。 出先で教科書の確認ができない……教科書を見てもよくわからない…… そういうときは、文理HPで提供している「採択教科書サーチ」をご利用ください! 自分の学校・学年を入力することで、買うべき教科書準拠問題集の種類を調べることができます。 教科書準拠の問題集を探すなら 教科書の改訂がないか確認する 教科書は、数年おきに改訂を行います。 改訂により教科書の内容が変更になると、教科書準拠問題集も合わせて内容を変更するため、 教科書が改訂される年度については、教科書準拠問題集も新版を入手するようにお気を付けください。 ★小学準拠品は2024年春に、中学準拠品の改訂は2025年春に改訂しました。 教科書準拠の問題集を購入するには? 教科書は購入できる場所が限られていますが、 教科書準拠の問題集は、書店やネットで気軽に購入することができます。 書店では、「教科書準拠」というコーナーが独立して存在することが多く、 基本的に周辺地域で採択率が高い教科書に対応したものが置かれています。 小学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 小学教科書ワーク 【2024年度改訂】 小学教科書ワークは教科書準拠のロングセラーシリーズです。 「基本のワーク」「練習のワーク」「まとめテスト」と3段階の構成で、 基礎から応用に向かって順番に学べます。 家庭学習に役立つ付録が充実しているのもポイントのひとつ。 ポスターやカード、練習ノート、動画など、家庭学習であると役に立つツールがそろっています。 英語の教科書ワークは6つ全ての教科書会社に対応! 発音アプリ「おん達」で、家庭学習でフォローしにくいスピーキングもしっかり練習できます。 1冊買えば、1年間充実した家庭学習ができる、お得な商品です。 春には新学期限定の特典つき4冊セットが書店店頭で販売されます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学教科書ドリル 【2024年度改訂】 コンパクトなA5サイズで、1回あたり10分という短時間で取り組めます。 毎日の学習習慣をつけたいときにちょうど良いドリルです。 こちらは、学習の基礎となる国語・算数については、特定の教科書の内容に合わせて作成された教科書準拠品となっています。 他の教科・分野は、全教科書対応版です。 全ての教科書を研究したうえで、どの教科書を使用していても利用しやすいように制作されています。 小学教科書ワークと一緒に利用するのもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学生向け|教科書準拠のおすすめ問題集2選 中学教科書ワーク【2025年度改訂】 要点の確認→連取問題→確認テストの3段階構成。 基礎から応用へ段階を追って勉強できます。 学校の授業に合わせて、毎日の予習・復習からテスト対策まで対応できる1冊です。 オールカラーで、図や写真も豊富! 理科・社会の資料を使った問題の対策もばっちりです。 また、カードやミニブック、いつでもどこでも学習できるWEBアプリなどの特典つきで、 忙しい中学生のスキマ時間活用に役立ちます。 5教科だけでなく実技4教科もあり、内申点対策もしっかりサポート! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本【2025年度改訂】 定期テストの攻略本は、定期テスト対策に特化した教科書準拠問題集です。 テスト範囲だけに焦点を当て、集中学習することができます。 テストに出る!に絞った要点や予想問題で、短期間でも最低限必要なポイントをおさえられます。 直前にうれしい暗記ブックと赤シート付き! 毎日の学習には「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、 定期テスト前には「定期テストの攻略本」を使いましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「教科書ガイド」は小・中・高対応の教科書準拠参考書 教科書ガイドは、教科書の内容をより詳しく知ることができる参考書です。 教科書に掲載されている問題の解答や、英文の和訳などがズバリ書いてあり、 どのように考えればいいのか、解説も示されています。 教科書本体には解答しか載っていなかったり、授業内でしか答えがわからないことも多い内容を しっかりサポートしてくれる教科書ガイドは、授業の予習・復習の強い味方であり、 テスト対策でも大きな力を発揮するシリーズです。 教科書の理解を助ける補足知識も充実しています。 小学教科書ガイド 【2024年度改訂】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド 【2025年度改訂】 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 高校教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 教科書準拠版は教科書の内容に沿っていて、学校の授業に合わせて勉強するのに適しています。 標準版を使っていて、授業の内容と違って混乱する部分があったり、どのページを勉強すればいいのかがわかりにくい場合は、ぜひ「教科書準拠」の問題集を探してみてください。 付録もたくさんついていて、お買い得です! 教科書準拠の問題集を探すなら

ドイツ ☆ スペイン ☆ コスタリカ

ドイツ ☆ スペイン ☆ コスタリカ Buenas tardes. (ブエナス タルデス) みなさま、こんにちは! ワールドカップ、開幕しましたね! 始まるまでは日本国内ではあまり盛り上がってない感じもしましたが、始まるやいなや、テレビ各局、取り上げだしました。 そして、おとといの11月23日には日本はドイツと対戦しました。いや~、勝ちました!やりましたね!!こんなこと、起こるんですね。いや、起こしたんです!素晴らしい。 強豪国が集まった組に入った日本。グループリーグ突破できるでしょうか。これからしばらく、世界中で熱狂の日々が続きます。 ドイツ、スペイン、コスタリカ 日本代表、ドイツ戦の次は、コスタリカ。 ドイツ、スペインは比較的なじみもあり、なんとなくイメージがありますよね。 ドイツは、ソーセージにビール。 スペインは、パエリアにワイン。(食べ物ばかりですが) コスタリカは・・・? コスタリカ? コスタリカって具体的に想像つかないのは私だけでしょうか。 地理的には、中米の南部に位置していますので、ワールドカップの予選も北中米カリブ海予選の中に入っています。(今ワールドカップでは、大陸間プレーオフにまわり、勝って出場権を獲得しています) 公用語はスペイン語なんですね。 では、ドイツ、スペインではパッと思い浮かんだ料理名も、コスタリカは??? 豆、お米、お肉が中心に食べられているそうです。 代表的な料理のひとつが「カサード」。日本でいう「定食」みたいなもので、コスタリカ風定食。ごはん、おかず、サラダで成り立っており、おかずは牛肉、鶏肉、魚などから選べたり、ジュースも付いてたりするようで、まさに日本の「定食」と似ていますね。日本とは言葉も気候も違うのに、「定食」が食べられているなんて、親近感も湧きます。 とはいえ、とはいえ・・・ 日本としたら、グループリーグ突破のためにはコスタリカに是が非でも勝っておきたいところ。 コスタリカの国民的スポーツは、なんと サッカー! 簡単な相手ではありません。油断してはいけません。 やっぱり いい試合をだったり、ましてや 勝ったりしたら、気持ちいいですもんね。気持ちよく、勉強や仕事に向かえます。 皆さんも、精一杯 応援しましょう~! ちなみに、文理では「小学教科書ワーク」という問題集を発刊しており、新学期限定で「4科目セット」というものも販売しています。2023年度の新学期には、その付録に「世界の国々に関するもの」が付く予定です。 こちらも、乞うご期待ください! Gracias.(グラシアス) ありがとうございます。 ~今回の執筆者~イニシャル:N所属:営業部門年齢:50代今回のひとこと:サッカー好きでゴメンナサイ

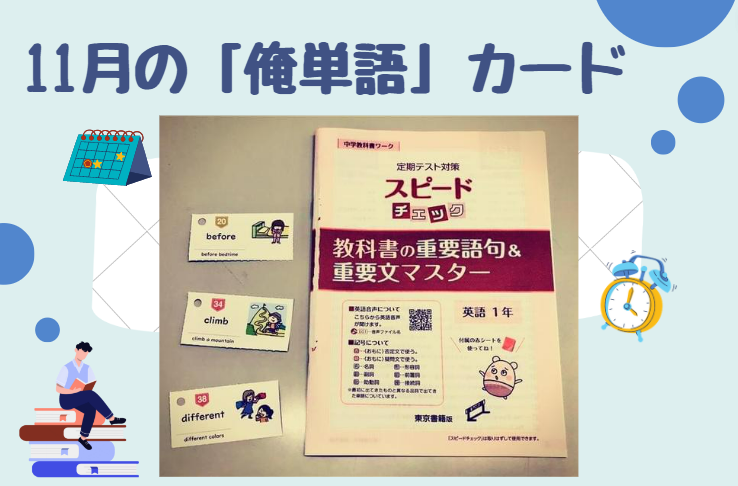

11月の「俺単語」カード

11月8日付けの当ブログに 『「寒い」って言うとよけいに寒くなるから、他の言語で言おう!』 という記事が投稿されておりますが… しかし寒いものは寒い。 まだ身体が寒さに慣れていないので辛いですねえ… 冬の到来を告げる冷たい風に身を震わせながら、思い出す遥か遠い11月の記憶…。 今回は受験と基礎学習について書きたいと思います。 ボクが入れる大学無いってホント!? 私は神奈川出身で、とある郊外の県立高校を卒業しているのですが、 高校受験については「遠くに通うのが面倒なので家から一番近い高校に受かればいいや」と、 非常に意識の低い中学生だったのでコレと言った思い出はありません。 一方、思い出深いのが大学受験。 晴れて意識低い系の高校生として高校デビュー(死語?) を果たした私は入学式の日に頭髪を染色、 軽音楽部に入りロックバンド活動に夢中。 楽器や音楽機材を買うお金を稼ぐためアルバイトに勤しみ、勉学から遠のくばかり… とまあ自由気ままな生活を送っていたため、 高校2年の学年末には成績がクラスで39人中38番 という不名誉な実績を残したところで担任の先生と進路面談。 進路希望を聞かれ「ま、一応、ボクも大学くらいは行きたいですかネ」と答えると、 先生から「この成績でお前に行ける大学などあるはず無いだろう!」と一蹴。 たしかに、特段進学校でも無いこの高校で成績最下位となれば進学は難しいわけです。 そうか、これは困った。困ったけど、あそこまでハッキリ無理と言われると… むしろヤル気が出て来たナァ。よーし、勉強して大学合格してやる!!と一念発起。 3年生の春から心を入れ替え、 大学合格に向けて最寄り駅から1駅先の駅前にある予備校に通い猛勉強を始めました。 予備校の先生の授業は非常に面白く、そして分かり易く、 しんどいイメージの受験勉強も始めてしまえばさほど苦ではありませんでした。 私は私立文系の大学を志望したので、受験科目である日本史・現代文・古文については、 予備校で渡されたテキストや市販の学習参考書を使い、 言われたとおりにしっかり予習し授業を受け、完全に理解できるまでその日のうちに復習。 もちろん最初はかなり苦戦しましたが、 春先には散々だった模試の結果も、夏を過ぎる頃には校内でも上位に上がるほど急成長しました。 苦戦した英語長文読解 しかし、なかなか成績が上がらないのは英語。 他の教科同様、予習も復習もしっかり行い毎日『英単語ターゲット1900』 (旺文社様発行の超ロングセラー単語帳。大学受験生の皆さん、必見です。)で暗記学習。 表紙も中身も破れるくらいボロボロになるまで使い倒しました。 が、それでも成績は一向にあがりません。特に長文読解が厳しい。 文法は出題パターンを覚えてしまえばそれなりに解けるし、 会話文も難しい単語はあまり出てこないので読み慣れてしまえばそこそこ解けますが、 長文になると所々で訳すことが出来ず、設問に対応できません。 焦る一方時間ばかりが過ぎ、秋になっても模試の点数が上がらず。 「ターゲットが悪いのか、いやそんなことは無い。なのに何故長文が読めないのか…。」 と春先に解いたテキストを引っ張り出して、最初の簡単な文書を改めて訳してみて… と、このあたりで気づいたのですが、 確かにターゲットに出てくるような大学受験に頻出となる単語はバッチリ覚えているものの、 中学生で習っているような簡単な単語が訳せていません。 そうです。高校3年になってから急に勉強を始めたため、 文章読解に必要な基本的な単語が身についていないのです。 既に受験勉強も佳境の11月に気づいた18歳の私。 すぐさま文房具屋さんに行き、白紙のリング単語カードを購入。 訳すことが出来なかった、中学生で学習する単語をひたすら書き写し「俺単語」カードを作成。 大学受験を直前の高校3年生が 「each」とか「beyond」とか必死で覚えているのは少々恥ずかしさもありましたが、これが効果抜群。 苦手だった長文読解の正答率もみるみる上がり、 猛勉強の甲斐あって第一志望だった東京の大学に合格することが出来ました! やっぱり基礎が大事だね! とこのように、今回のお話は大学受験が題材でしたが、 今回のお話でお伝えしたいことはズバリ「勉強は基礎が大事」ということです。 私が受験をしたおよそ20年前だったら俺単語カードが必要でしたが、そうです。 今は良い時代ですねえ。 文理が発売、全国の書店様で販売しておりますロングセラー商品「中学教科書ワーク」であれば、 教科書に沿った勉強を進めながら「ポケットスタディ」で教科書に頻出の英単語がバッチリ暗記できますし、 「定期テスト対策スピードチェック」でも重要語句のおさらいが出来ます。 受験するのが高校でも大学でも、英検やTOEICだって同じ。 基本となるのは中学生でならう基礎なんですね! よく言われる事ですが実体験を元にしておりますので参考にして頂けると嬉しいです! 長くなりましたが受験生の皆さん。 そして来年や再来年受験を迎える学年の皆さん。 体調に気を付けて「教科書ワーク」と一緒に基礎学習を頑張りましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:30代 今回のひとこと:晩御飯は週5で鍋ですね。今夜はきりたんぽ鍋にします。

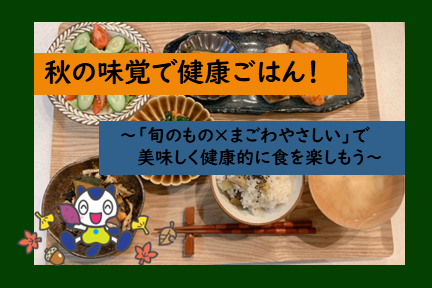

秋の味覚で健康ごはん! ~「旬のもの×まごわやさしい」で美味しく健康的に食を楽しもう~

食欲の秋、食育の秋 朝晩が冷え込む季節ですね。 11月も中旬を迎え、晩秋となりました。 今年の秋は○○シリーズで食やスポーツ、読書など様々ご紹介してきました。 「食」に関しては『おいしい給食、楽しい給食』といったテーマで紹介させていただきました。 秋はおいしいものがたくさん。 今回はそんな秋の食材を、健康的に取り入れる方法について考えていこうと思います。 旬のもの 日本には四季がありますよね。 昨今、食材は通年出回っておりますが、 本来、食材には季節ごとに食べごろがあり、 食べごろにあった食材を「旬のもの」と呼びます。 旬のものは、比較的安価で手に入り、新鮮で栄養価も高く、 その時期に起こりやすい体調不良をカバーする効能が期待できる成分が多く含まれています。 秋は収穫の季節であり、1年の中で最も旬の食材が豊かです。 秋の食材は、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、 これから迎える厳しい冬に備える体作りに役立つと言われます。 では、秋の旬のものは何があるでしょうか…? 下記にまとめてみました! 果物はどれも秋のイメージがありますね! 魚介類も通年スーパーで並んでいるのを見かけますが、 やはりこの時期はどれも脂がのっていておいしいです。 野菜は根菜類やきのこ類が多いですね。 まごわやさしい 栄養価が高く、季節に合った体づくりをサポートする「旬のもの」ですが、 食材をバランスよく摂取するためには、食材を組み合わせる必要があります。 (さつまいもの栄養価が高いからさつまいもばかり食べる! では偏った栄養素ばかり摂取してしまうことになりますよね。) そこで、食材を組み合わせる上で参考になる「まごわやさしい」の考え方をご紹介します。 「まごわやさしい」は 「その食材を取り入れることで健康的な食生活を送ることができる食材の頭文字」です。 現代人の食生活はよく偏っている、と言われますが、 これらの食材をバランスよく組み合わせることで、 簡単に栄養価の高いメニューを考えることができます。 「まごわやさしい」はどのような食材で構成されているか、下記にまとめました。 どれも日本食に合いそうな食材ですね! きのこ類や根菜類なども多いので、秋の旬のもとの相性もよさそうです。 「旬のもの×まごわやさしい」で献立を考えよう! では、実際に「旬のもの」と「まごわやさしい」で献立を考えてみましょう。 下の画像のような「主食・主菜・副菜」を意識して、 バランスよく栄養が摂取できるよう組み立てましょう。 今回使用する秋の旬のものはこちらです! ほうれん草 人参 鮭 まいたけ しめじ さつまいも 長芋 旬のものだけで「まごわやさしい」の 「やさい」「さかな」「しいたけ」「いも」がそろっていますね! さらに「まめ」と「ごま」の食材を取り入れつつ、 下の画像のように献立を組みました。 少し主菜が多めですが、バランスよく組合せることができました。 実際に作ってみました! 先ほどの献立をもとに、実際に作った料理がこちらになります! 派手さはないですが、健康的で秋の旬のものを味わえる料理ですね。 先ほどの献立と照らし合わせてみましょう。 毎日これだけ品数をそろえるのは大変でも、 副菜の煮物やごま和えは作り置きもできるので予め用意して置くと楽ですね! みんなも献立考えてみてね! 今回は秋の「旬のもの」と「まごわやさしい」を使って献立を考えてみました。 とても簡単に組み合わせることができるのでぜひみなさんも実践してみてください! いよいよ冬目前。 寒い冬に備えて健康的なご飯で栄養を十分に取りましょう!

「寒い」って言うとよけいに寒くなるから、他の言語で言おう!

はじめに こちらのブログの投稿(2022/08/12)から3か月近く経ち、すっかり寒くなってきましたね。 もう「暑い」なんて言葉は言いたくても言えないような季節ですので、 今回のブログでは「いろいろな言語での寒いの言い方」を、 ちょっとした解説とともにご紹介します。 ※紹介しているのは、基本的な表現です。その他の言い方もあります。 色々な言語での「寒いです」の言い方 英語 It's cold.(イッツ コールド) 「cold」が、「寒い」を表す形容詞です。 これは、It's ~.で天気を表すお決まりの言い方ですね。 とても寒い=It's very cold. 寒すぎる=It's too cold. など、アレンジもして使ってみましょう! 中国語 很冷。(ヘン ラン) 「冷」が、「寒い」を表す形容詞です。 中国語では、肯定の意味のとき、形容詞の直前に程度を表す副詞を置きます。 「很」は「とても」という意味の副詞ですが、 この場合は飾りのようなもので、「とても」の意味はもちません。 フランス語 Il fait froid.(イルフェ フロワ) 「froid」が、「寒い」を表す形容詞です。 il fait ~.は、天気を言いたいときのお決まりの表現になります。 英語で、it's ~.で天気を言うのと同じようなものです。 ilは、この場合、英語でいう「it」と同じ役割。 faitは、「faire(フェール)」という動詞を主語に合わせて変形させたものです。 ドイツ語 Es ist kalt.(エス イスト カルト) 「kalt」が、「寒い」を表す形容詞です。 Es ist ~.も、英語でIt's~.で天気を言うのと同じようなイメージ。 esが「it」、istが「is」にあたります。 イタリア語 Fa freddo.(ファ フレッド) 「freddo」が、「寒い」を表す形容詞です。 fa は動詞 fare を主語に合わせて変形させたものです。 英語・フランス語・ドイツ語では、主語として、it、il、esを入れていましたが、 イタリア語では、主語を省略しています。 スペイン語 Hace frío.(アセ フリオ) 「frío」が、「寒い」を表す形容詞です。 haceは、hacer(アセール)という動詞を主語に合わせて変形させたものです。 スペイン語もイタリア語と同じく、主語を省略しています。 ロシア語 холодно.(ホーラドゥナ) 「Жарко」が「寒い」という意味になります。 主語をおかずに使う述語です。 ロシア語では、キリル文字というものを使います。 見慣れた文字もありますが、たとえばнは英語でいうNのように発音するなど、 英語とは発音のルールがことなっています。 これで「寒い」って言っちゃダメでももう大丈夫! やったね! おわりに さて、今回は色々な言語での「寒い」の言い方をみてきました。 11月に入り、これからどんどん寒くなっていきます。 風邪を引かないように、お体に気をつけてお過ごしください! それではまた!

英語の例文に合わせたうまいイラストを考えてみました。

突然ですが みなさん、こちらの「わからないをわかるにかえる中1英語」の28ページを見て、 どのような感想をおもちになるでしょうか。 私は、「うまいなーー!!!」と思いました。 どこがかというと、このイラストです。 「これは本ですか?」という例文に対応する挿し絵なんですが…… シンプルすぎて、こんなのどこで使うんだ?と思ってしまうような例文なのに、このイラストを見ると、「パッと見で本とわからないような形状のものを見て、思わず聞いてしまった」 という背景が分かり、「これは本ですか?」がとても自然に聞こえますよね。 さらに、同じページの下側のイラストもご覧ください。 「これは何ですか?」「それはカメラです。」 という例文に対する挿し絵です。 カメラなんて聞かなくても見ればわかるじゃん!という疑問を 見事に解消するイラストになっています。 私もやってみたい! 私も、例文から気の利いたイラストを考えてみたい! ということで、いくつか挑戦してみました。 レベル1 あなたはメアリーです。 これは、割とすぐに思いつきました! どうでしょうか? 飼い猫に、メアリーと名前を付けてあげる女の子です。 メアリーを人間として考える場合は、 〇生まれた赤ちゃんに、メアリーと名付ける。 〇目が覚めたら記憶喪失になっていた人に名前を教えてあげる。 なども考えられますね。 レベル2 それはたまごです。 これは、思いついたものの絵にするのが難しかったです。 わかりにくいのでカラーにしました! 伝わるでしょうか。キャラ弁です。 キャラ弁の、髪の毛の部分は何を使って再現したの??という やり取りをイメージしてみました。 レベル3 あなたはペンを使いません。 これが一番、難しかったです。 ペンを使わない、ということは、筆とかを使うのか… でも、第三者に「あなたはペンを使いません」だけを言われるシチュエーションって…… というわけで、なんらかの事情で有名な小説家に変装することになった人が マネージャーからその人の癖などをレクチャーしている図にしてみました。 「あなた(が、変装する先生)はペンを使いません。」 だから、サインするときにも筆を使いますよ、と教えているシーンです。 結論:難しい! いくつか自分で考えてみましたが、こじつけっぽくなってしまった部分もあり とても難しかったです! 「わからないをわかるにかえる英語」には、他にも背景を感じられる 楽しいイラストがたっぷり入っています! ほかの英語の問題集も、そういう視点で眺めてみると楽しいかもしれませんね。 みなさんも、挑戦してみてください!

ハロウィンだ! 今あるものだけで仮装を作ろう!

もうすぐハロウィン! みなさんは仮装の予定はありますか? キュリオも、仮装をしたいということなので、 今日はハロウィンの衣装を作ってあげようと思います。 \仮装がしたいなあ/ 何の仮装にしようか 実際に仮装を考えるとなると、候補はたくさんありますね。 ミイラ男・フランケンシュタイン・化け猫・吸血鬼…… 何にするか迷いましたが、ふと、キュリオのハロウィンイラストのことを思い出しました。 こちらです。 かわいいですね! なんとなく作りやすそうでもあるので、今回の仮装は「魔法使い」でいきます。 材料を集める 仮装を作るといっても、お金や時間はそんなにかけられません。 自分のデスク周りを探して、魔法使いに使えそうなものを集めてみました。 今回はこの材料を使って、 〇ぼうし 〇服 〇手持ちアイテム を使っていきます! ぼうしをつくる さて、魔法使いのぼうしといえばとんがり帽ですが...... ぼうしを作ったこともなければ、針と糸もありません。動きやすさや丈夫さは無視し、とりあえず見た目を近づけていくという 方向性で行こうと思います。 ぼうし作りの作戦は以下の通りです。 とんがりの部分は、こんな感じでクレープのようにして.... ここを切って、円錐になればよさそうですよね。 円錐の展開図は、おうぎ型と円が組み合わさった形になります。 ということは、よさそうな位置でおうぎ形になるように切れば... とんがり部分の完成です!!(セロハンテープでとめています) 次はつばのところです。設計図の右側の、ドーナツ部分を切り出していきます。 ドーナツの穴の大きさはつまり、とんがり部分の円錐の底辺の円の大きさ... 先程切り出したおうぎ形の半径約10cmだったので、 展開図としては次のような感じで、赤い部分の半径を求めれば ドーナツの穴の大きさがわかりそうですね。 サラサラサラサラ ドーナツの穴が半径2.5cmになればよいようです! (直接とんがり部分の底に定規をあてればよかったことにはあとから気づきました) 切ります! すると...... 1 2の 3!!!! かわいいとんがり帽ができました! 服を作る 服といっても複雑なものは作れないので、 このフェルトとリボンを使ってマントを作ってみます。 これは単純で、この部分をとめてしまえばマントになりそうです! フェルトに切り込みを入れてリボンを通して... じゃーん!! 思ったよりも早く、クオリティ高くできあがりました!本当にたまたまリボンがオレンジ色だったのもハロウィンらしくていいですね! 手持ちアイテムをつくる 残る材料はこちら! この材料から作る、魔法使いらしいアイテムといえば……もうわかりますね? そう、ホウキです! 紙束を半分の長さに切って、 棒に輪ゴムでとめていきます。 ハタキ? いいえ! ホウキの完成です!! ※着色まですると時間がかかりすぎてしまうので、 幻想的な白いホウキとしました。 仮装完成! というわけで、魔法使いの仮装が完成しました! 予想の100倍くらいかわいい仕上がりになって満足です。 かかった時間は約30分。材料は本当に今そのあたりにあったものです。 学校での工作のヒントにもなれていたら、うれしいです! みなさんも、ハロウィンを楽しんでください!! \トリック オア トリート!/

読書週間に本を読もう!

今月は「○○の秋」についてたくさんブログを書いてきました。 スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋……、読書の秋ともいいますよね。 ということで今日は読書についてのお話です。 10月27日~11月9日は読書週間 10月27日~11月9日は公益財団法人、読書推進協議会が定める読書週間です。 「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」という理念のもとにスタートした、伝統ある秋の期間です。 読書週間とは… 終戦の2年後の1947(昭和22)年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、第1回「読書週間」が開かれました。第1回「読書週間」は11月17日から23日でした。 これはアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」が11月16日から1週間であるのにならったものです。 各地で講演会や本に関する展示会が開かれたり、読書運動を紹介する番組が作られました。 いまの10月27日から11月9日(文化の日をはさんで2週間)になったのは、第2回からです。それから70年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも特に「本を読む国民」の国となりました。今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを願っています。 出典:公益財団法人 読書推進協議会HPより http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/jigyo.htm ▲読書週間マーク 読書週間にはイベントもたくさん 読書週間に合わせて、いろいろなイベントを企画している図書館もたくさんあります。 2021年には、全国で1861もの行事主催者があり、展示会や、読み聞かせ、工作などのワークショップ、ゲーム、スタンプラリーなどが企画されたそうです。 今年はどんな楽しいイベントがあるでしょう? みなさんもこの機会に図書館に行って、本を読んでみてはいかがでしょうか?

秋の夜長に落語はいかが?

こんにちは♪ すっかり日がくれるのも早くなり、夜のおうち時間も長くなっている今日このごろ…そんな時は「落語」を聴いてみませんか? 実は最近、青少年向けの落語イベントが増えてきたり、某少年漫画誌で落語をテーマにした連載が始まったりして、ちょっとしたブームになってきているのです。 今回は、そもそも落語って?というところから、おすすめの落語ネタ(演じる話のこと)まで、落語の魅力をたっぷりとお伝えいたします! 1)そもそも落語とは? 2)落語で想像力がきたえられる! 3)「じゅげむ」だけじゃない!おすすめのネタ 4)夏休み、ドキドキ寄席(よせ)体験! 1)そもそも落語とは? 戦国時代、武田信玄や織田信長などの戦国大名が、教養を高めるためにそばに仕えさせた「御伽衆(おとぎしゅう)」。 彼らが気の利いたオチのある小咄(こばなし)をしたのがそもそもの始まりとされています。 その後、安土桃山時代に安楽庵策伝(あんらくあん・さくでん)というお坊さんが登場し、説法がとても上手で聞く人の心をつかむことを心得ていたことから、現在ではこの人物が「落語の祖」と言われるようになりました。 策伝和尚は『醒睡笑(せいすいしょう)』という笑い話をまとめた本(たまに高校入試に出ます!)を出していますが、その中には「子ほめ」など、現在にも伝わる演目の元になっている話があります。 江戸時代前期には、京都に露の五郎兵衛(つゆのごろべえ)、大阪に米沢彦八(よねざわひこはち)、江戸に鹿野武左衛門(しかのぶんざえもん)という、お金を取って落語をやる「職業落語家」が同時多発的に現れました。彼らが現在の落語家の元祖と言われています。 2)落語で想像力がきたえられる! 演劇などとちがい、落語はひとりの人物がたくさんの役を演じなくてはなりません。 衣装も替えてはならず、また、使う小道具は扇子(せんす)と手ぬぐいのみ! このような演芸は世界的に見てもとても珍しいようです。 限られた道具でいろんな話を表現しなくてはならないため、落語家は仕草や声色(こわいろ)、目線の向け方などを非常に細部まで工夫して演じます。 たとえば… 上下(かみしも)を切る 話の登場人物を、顔を左右に振ることにより演じ分ける方法です。 立場が上の人(お殿さまや大家さん)が話す場合は舞台の下手(左側)、立場が下の人が話す場合は上手(右側)を向いて話します。大ベテランの落語家だと、ちょっとした動きであたかもその場に2人の人物がいるように錯覚(さっかく)してしまうことも! 扇子(せんす)と手ぬぐい 落語の小道具として欠かせないのが扇子と手ぬぐいです。 扇子は演目によってお箸(はし)になったり筆になったり手紙になったりと変幻自在です。 また、手ぬぐいも同じく手紙、お財布、はたまた丸めておイモにもなっちゃいます…! この二つが小道具として今も生きているのは、たたんだり広げたりして形を自由に変えられるのが理由のようです。 余談ですが、筆者はある落語家さんが手ぬぐいを「パンツ」に仕立てているのを見ました(笑)。 落語家の工夫が見事であればあるほど、観客も想像力がどんどん広がってその世界にひたることができるのです。 3)「じゅげむ」だけじゃない!おすすめのネタ 「じゅげむ」といえば、教科書にものっているぐらい有名な落語のネタ。 生まれた子どもの長生きを祈って、「じゅげむじゅげむ……」から始まるおめでたい名前を全て付けてみたものの、名前が長すぎていろいろとめんどうなことが起こるという、ゆかいな話です。 落語入門編としてこれさえ知っていれば!というものではありますが、それだけではモッタイナイ! 落語にはほかにもおもしろいネタがたくさんあります。いくつか紹介しましょう。 ☆時そば 江戸時代、そばの立ち食い屋台(移動式)がはやっていたころ。 夜中にそば屋を呼び止めた口のうまい男が、看板からドンブリからそばの味までさんざんほめちぎり、最後に「いくらだい?十六文か。細かいのしか持ってないんだ、一つ、二つ、三つ、…八つ、今なんどきだい?」「九つで」「とお、十一、十二、…」と、一文うまくごまかしてしまう。 それを見ていた男、自分もマネしようとするが…? ちなみに、「九つ」は昔の時間の数え方で、深夜0時のことを表します。落語家によってそばを食べる表現がまったく違うので、それも楽しめるお話です。 ☆抜け雀(すずめ) あるびんぼうな旅館に泊まった絵師が、宿代を払う代わりに衝立(ついたて。部屋と部屋をしきるもの)に描いた五羽の雀。 なんと、朝になると絵から抜けて飛び立ち、しばらくすると戻ってきて収まる不思議な雀だった! たちどころに評判になり旅館がはんじょうするように。 しかしある日、旅館を訪ねた立派な身なりの老人。「この雀は弱っておる…」と言いだして? 衝立から抜け出す絵の雀を想像するだけでわくわくする、ファンタジーあふれるお話です。 ☆お菊の皿 江戸時代から伝わる有名な怪談(かいだん)「番町(ばんちょう)皿屋敷」。 主人が大事にしていた皿を1枚盗んだというぬれぎぬを着せられて殺された女中のお菊が、夜な夜な幽霊となって現れるというお話です。 近所の廃屋敷にそのお菊が現れるとうわさを聞きつけた町内の若者たち。 怖いもの見たさで忍び込んだところ、確かに「いちま〜い、にま〜い…」と皿を数えるお菊の姿が! 10枚組の皿のうち6枚まで数えたところで逃げだした若者たちですが、繰り返し通ううちに、だんだんそのスリルが病みつきになってきて…?? シリアスなはずの怪談話が、最終的にエンターテイメントに変わっていくのがなんともいえず面白い。 昔も今も、若者たちはホラー好きですね(・_・; 4)夏休み、ドキドキ寄席(よせ)体験! 筆者の小4息子、テレビで「笑点」を見ているうちに落語に興味が出てきたようで、「寄席(よせ)に行ってみたい!」と言いだしました。 寄席とは、落語や漫才、講談などが行われる演芸場のことです。東京には主に5カ所(新宿末廣亭・上野鈴本演芸場・浅草演芸ホール・池袋演芸場・国立演芸場)あり、大阪にも天満天神繁昌亭(てんまてんじんはんじょうてい)という場所があります。 そのうちの上野鈴本演芸場昼の部に行ってきました。大人は3,000円、小学生は1,500円でおよそ10〜14組の演芸が楽しめます。 寄席はだいたい昼と夜の2回開催されていますが、比較的昼の部のほうが子連れのお客さんが多いように思います。 また、演者さんも、客席に子どもがいる時は子どもにもわかりやすいネタにしてくれるなど、うれしい気遣いがあることも。 息子と行った時は、女性の落語家さんが「客席に子どもいるね〜」というような感じでいじって(?)くれて、ちょっとうれしかったです♪ そして紙切り芸の先生からはこんなサービスも! たった1本のハサミで切り絵を作るとか、もう神業すぎる… 親子ともども、大満足の寄席体験でした! 最後に… 生の落語を見に行くのはちょっとしきいが高いかも…と思う方もいるかもしれません。 今どきはYouTubeや音楽ストリーミングサービスで落語の名演が公開されていることも多いので、興味があれば、ぜひ聴いてみてくださいね♪ おあとがよろしいようで…! 参考図書: 『マンガで教養 やさしい落語』(朝日新聞出版) 『新版 落語手帖』(講談社) 『あかね噺』(集英社) [今回の執筆者] イニシャル:F 所属:編集部 国語・日本語課 好きな落語:井戸の茶碗/あくび指南

Let’s enjoy sports!

10月の第二月曜はスポーツの日! ということで、今日はスポーツにまつわるお話です。 スポーツの語源 スポーツの語源を知っていますか? 英語の「sport」は、ラテン語の「deportare」(デポルターレ)という単語に由来します。 deportareには、「運び去る、運搬する」という意味がありますが、日々の仕事から離れること、すなわち「気晴らし」の意味もあります。 遊んで、楽しみ、気晴らしすること、それがスポーツの本質なのです。 スポーツを楽しむ スポーツにはいろいろな楽しさがあります。 記録に挑戦し、達成する楽しさ スポーツ競技に参加するときは、何らかの目標をもって参加しますよね。 「県大会で優勝したい」 「中学生記録に挑戦したい」 「自己ベストを更新したい」 そんな目標が達成できたらとてもうれしいですが、 仮に達成できなくても、目標に向かって一生懸命練習してきた充実感が得られます。 自然に親しむ楽しさ スポーツの中には、自然に親しんだり、自然の厳しさに挑戦したりするものもあります。 山を歩いたり、海を泳いだり、雪の中をスキーで滑ったり…。 自然の中で行うスポーツはとくに爽快感があります。 仲間と交流する楽しさ チームメイトと一緒に練習するのは楽しいですよね。 また、よき対戦相手に恵まれるのも楽しいものです。 学生時代にともにスポーツに励んだ仲間との思い出は、一生の思い出になるでしょう。 感情を表現する楽しさ ダンスや体操、フィギュアスケートなどには、感情を表現する楽しさもあります。 これらのスポーツには、競技としての側面以外に芸術的な側面もあり、ときに人の心を打つこともあります。 体力を高め、健康を維持する楽しさ 体を動かすこと自体、楽しいですよね。 スポーツには体力を高めたり、健康を維持したりする効果があり、気晴らしにもなります。 スポーツを楽しもう スポーツへのかかわり方は、スポーツを行うことだけではありません。 スポーツを見ることも、スポーツについて調べて知ることも、スポーツの運営を支えることも、どれも大切なスポーツへのかかわり方です。 「自分は運動神経が良くない」、「運動は苦手だな」と思っている人もいるかもしれません。 でも、スポーツにはいろいろなかかわり方があり、いろいろな楽しみ方があります。 秋はスポーツにうってつけの季節です。 ぜひ、スポーツを楽しんで、日々の生活を充実させましょう。

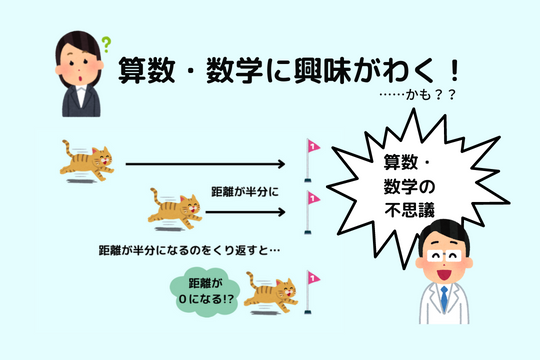

算数・数学の不思議

こんにちは! 突然ですが……みなさん、算数・数学は好きですか? 「池のまわりを反対方向に回りがち」「妹の忘れ物に気づいた兄が同じ道を追いかけがち」など、 算数・数学の問題には楽しいツッコミどころがたくさんありますが、 「わかっていて解いたのに計算ミスで減点」「図形の問題に苦手意識があっていつも手が出ない」など、 好きではない方も多い教科ではないでしょうか。 かく言う私も、今でこそ算数・数学の仕事に携わっていますが、小学生時代は算数が好きではありませんでした。 しかし中学生の時、父からこんな話を聞いて、算数・数学の不思議に目覚めました。 半分が半分になって……をくり返すのに、なぜ0になる? 例えば、ゴールと猫との間が最初16mだったとします。 猫が進むと、ゴールまでの距離がどんどん縮んでいきますよね? 半分進むと残り8m、その残りをさらに半分進むと残り4m、同じようにまた半分進むと残り2m、…… 16÷2=8、8÷2=4、4÷2=2、……★ ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、 「●÷2=0」となるのは●=0のときなのに、この★の式を同じように続けていっても、0にはならないのです。 なのに、猫はゴールに到着します。 不思議だと思いませんか? 私はこの話を聞いて数学への興味が高まり、理数科への進学を決めました。 同じ数字をくりかえす? 算数・数学についての興味深い話を、算数・数学の学参編集担当にも聞いてみました! そのなかから2つ紹介しますね。 電卓を用意して、「1÷7=」を入力してみてください。(もちろん、筆算でもOK) 1÷7=0.142857142…… 「142857」という数字の並びが、くり返し現れてきます。 続いて、2÷7、3÷7……、6÷7も、同じように計算して、並べて書いてみてください。 よく数字を見てみると、どの計算結果にも、「142857」の数字の並びが現れています! 9の倍数でかけると…… ふたたび電卓を用意して、「12345679」に「9の倍数」をかけてみてください。 「12345679」なので、「8」は入りませんよ。 かけ算の結果に、同じ数字が並びましたね。 同じように、「×45、×54、×63、×72、×81」も計算してみてください。 どうしてこんな計算結果になるのでしょうか? 「×9」の計算をしてみると、そのからくりが少し理解できます。 まとめ いかがでしたか? 今回は3つの不思議を簡単にご紹介しましたが、算数・数学の不思議はまだまだたくさんあります! ぜひ、算数・数学の先生に聞いてみたり、本を読んだり、Web検索をしてみたりしてみてくださいね。

楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ

突然ですが、みなさん、暗記は得意ですか? テストでは、どうしても「覚えるしかない」ってことがありますよね。 でも、やみくもに覚えるのってちょっと苦痛だったりしませんか? そこで今日は楽しく暗記できるいくつかの方法をお伝えします。 まずは王道! 赤シート/暗記カード/暗記ポスター 暗記するのに、おそらく誰もが試したことがあるであろう、赤シート。 ノートに赤字で文字を書いたり、教科書に濃い緑のマーカーを引いたりして、それを透明の赤いシートで隠して覚える方法です。 つづいて、こちらも定番の暗記カード。 英単語と意味を表裏に書いて覚えたり、一問一答タイプの用語を覚えたりするのに使われます。 これもよくある、暗記ポスター。 トイレなどにポスターをはっておいて、ちょっとした時間に覚えるのに便利です。 これらの暗記アイテムは自分で作ることもできますし、学習教材の付録でついていることもありますね。 文理の教材の付録にも、いろいろついていますよ。 覚えるべきことが厳選されており、覚えやすくまとまっているので、どの付録もおすすめです。 ▲「中学教科書ワーク」付録のスピードチェック&赤シート ▲「中学教科書ワーク」付録のカード ▲「小学教科書ワーク」付録の折込ポスター 最近はアプリも便利 最近は、アプリを使って覚える人も増えてきています。 スキマ時間にどこでも学習できるのがメリットです。 高機能なアプリでは、苦手なところを何度も出題してくれたり、学習管理をしてくれるものもありますね。 ▲「中学教科書ワーク」付録の「Newどこでもワーク」アプリ あなどれない! 語呂合わせ 語呂合わせも暗記法の定番ですよね。 「え…、ダジャレじゃん…」と思うようなことが、案外記憶に残ってテストで1点、2点多く得点できたりするので、あなどれません。 誰が作ったのか知りませんが、「なんと素晴らしい平城京(=710年遷都)」「鳴くようぐいす平安京(=794年遷都)」などは、語呂が良くて、何年たっても忘れません。 ちなみに、こちらも名作だった「いい国つくろう鎌倉幕府」。 保護者のみなさんは、ほぼこの語呂合わせで、「1192年、鎌倉幕府成立」と覚えているのではないでしょうか? しかし、現在では、鎌倉幕府は段階的に成立していたと考えられており、1129年に源頼朝が征夷大将軍になったことで、幕府の組織形態が名実ともに完成したという説が優勢になっています。 覚えやすい語呂合わせも、ときにはアップデートが必要ですね。 ▲「中学教科書ワーク 社会 歴史」の付録カードより 呪文も有効! 語呂合わせと似ていますが、呪文のように唱えて覚える方法もあります。 有名なのは、中学校で習う元素記号の暗記法。 「水平リーベー ぼくのふね」ってやつですね。 ところで、「水平リーベー ぼくのふね」のあとは、どうやって覚えましたか? そのあとは、「七曲がり シップス クラークか」とか「名前がある シップス クラークか」とか、バリエーションがあるようです。 「波がある シップス クラークか」でもよさそうですね。 もうひとつ呪文のご紹介です。 高校生向けですが、古文の終止形接続の助動詞を覚える方法です。 筆者の高校ではコギャル風に(もはや死語?!)、つぎのように唱えるように習いました。 「べし らむって~ めり らしいよ~ まじ なり?!」 これだけだと意味不明な呪文ですが、なんだか強烈に記憶に残っています。 替え歌で覚えよう! メロディーに乗せて覚えるのも、覚えやすいです。 またまた高校の古文ネタですが、動揺「ももたろう」のメロディーに乗せて替え歌で、 未然形接続の助動詞と、連用形接続の助動詞が覚えられますよ。 自分に合った暗記方法を見つけよう! 今日はいくつかの暗記方法をご紹介しました。 ほかにも、書いて覚える、声に出して覚える、ストーリーで覚える、イメージで覚えるなど、いろいろな覚え方があります。 いろいろ試して、自分に合ったものを取り入れてみてください。