なるほど!Bunri‐LOG

対象

【2026年最新版】教科書に合った問題集の選び方|学校の教科書の調べ方と「使用教科書サーチ」完全ガイド

もうすぐ新学期。 来年度の家庭学習用の問題集・参考書はもう購入しましたか? ・市販の問題集が多すぎて選べない ・学校の教科書に合っているか不安 ・教科書名の調べ方がわからない 新学期が近づくと増えるお悩みが、「うちの子の学校に合った問題集はどれ?」という疑問です。 市販の問題集は種類が多く、“教科書に合っているかどうか”がひとつの分かれ道になります。 この記事では、出版社として教科書準拠教材を発刊している立場から、 ✔ 教科書準拠版と標準版の違い✔ 教科書準拠問題集のメリット✔ 学校で使っている教科書の調べ方✔ 新しくなった「使用教科書サーチ」の使い方 をわかりやすく解説します。 もくじ 教科書準拠問題集とは? 標準版との違い なぜ「教科書に合った問題集」が重要なのか 学校で使っている教科書の調べ方 新しくなった「使用教科書サーチ」とは? 「教科書準拠」よくある質問(FAQ) まとめ 【番外編】「教科書ワーク4科目セット」のオンライン販売 教科書準拠問題集とは? 標準版との違い 教科書準拠版とは 教科書準拠問題集は、学校で使用している教科書に合わせて作られた問題集です。 具体的には: ✔ 教科書と同じ単元構成 ✔ 教科書と同じ用語 ✔ 教科書と同じ題材(特に国語・英語) になっています。 つまり、授業と完全に連動する設計になっています。 ▲「教科書ワーク」のもくじは、教科書の単元名と同じで、順番もそのとおり。教科書の対応するページもひと目でわかる。(※画像はイメージ) 標準版とは 教科書準拠版ではない標準版問題集は、学習指導要領に基づいて作られていますが、特定の教科書には対応していません。 そのため、実力の定着、復習、入試の基礎対策に向いています。 なぜ「教科書に合った問題集」が重要なのか ① テスト対策に直結する 学校のテストは教科書中心で出題されます。教科書準拠問題集なら、範囲対策が効率的にできます。 ② 授業と同じ順番で学習できる 教科書と同じもくじ構成なので、 ✔「今どこをやっているか」がすぐにわかる✔ 予習・復習がスムーズ✔ 学習習慣が定着しやすい というメリットがあります。 ③ つまずきにくい 標準版では「まだ学校で習っていない問題」が出ることもあります。 教科書準拠版ならその心配がありません。 学校で使っている教科書の調べ方 「教科書準拠版を選びたいけれど、教科書名がわからない」 実はこれ、とてもよくある悩みです。 教科書の実物を確認すればわかりますが、何教科分も確認してメモしておくのは少し面倒ですね。 教科書は公立の場合は地域ごと、私立の場合は学校ごとに異なっています。 そのため、近隣に複数の学校がある書店では、あらかじめ教科書名を控えていないと、書店で商品の表紙だけ見て判断するのは難しいです。 (学校ごとの使用教科書の一覧を掲示している書店もあります。) ▲「中学教科書ワーク 数学1年」の表紙デザイン。一見して同じデザインに見えるが、教科書銘柄が記載されている。 新しくなった「使用教科書サーチ」とは? こうした課題を解決するのが、文理の 使用教科書サーチ です。 使用教科書サーチの使い方 1.学年を選択 2.学校の種類を選択 3.都道府県を選択 4.地域・学校名を選択 これらを選択するだけで、 ✔ 教科書銘柄✔ 対応する教科書準拠問題集 を一覧で確認できます。 「使用教科書サーチ」リニューアルのポイント こちらの使用教科書サーチですが、2026年2月にデザインを一新してリニューアルしました。 ① 名称をより直感的に変更 旧「採択教科書サーチ」から「使用教科書サーチ」へ変更。 「採択」という行政目線の硬い名前から、ユーザー目線のわかりやすい名称になりました。 ② シリーズ別に対応銘柄を表示 シリーズごとに発刊銘柄を整理。書影付きで視覚的に確認しやすくなりました。 ※文理で発刊していない教科書銘柄も表示されます。 ③ Amazon購入ページへ直リンク 検索結果からそのままAmazonへ遷移。確認から購入までスムーズです。 従来からAmazonへの遷移自体は可能でしたが、よりスマホ・PCで操作しやすいデザインになりました。 【従来の「採択教科書サーチ」(スマホ版)】 ▲従来の「採択教科書サーチ」の結果画面は教科別に教科書銘柄と対応する文理の準拠教材が表形式で表示されていた。 【リニューアルした「使用教科書サーチ」(スマホ版)】 ▲リニューアルした「使用教科書サーチ」の検索画面は、余白のあるデザインで、スマホタップがしやすくなった。また、結果画面はシリーズごとに発刊している銘柄が書影付きで表示されるようになった。 「教科書準拠」よくある質問(FAQ) ここからは「教科書準拠」について、よく聞かれる質問です。 Q1. 教科書準拠版は必ず必要ですか? 定期テスト対策や授業理解を重視する場合はおすすめです。 実力の定着であれば標準版も選択肢になります。 Q2. 教科書名はどこで確認できますか? 学校配布の教科書の表紙で確認できます。 文理の「使用教科書サーチ」でも確認できます。 Q3. 地域によって教科書は違いますか? はい。自治体や学校によって採択教科書が異なります。 Q4. 2026年度は教科書改訂がありますか? 教科書は通常、4年ごとのサイクルで改訂されます。 小学校は2024年度、中学校は2025年度に改訂されており、2026年度については、小中学校の改訂はありません。 まとめ 教科書に合った問題集選びは、 ① 教科書準拠問題集を選ぶ ② 教科書の銘柄を正確に調べる この2ステップが鍵です。 新しくなった「使用教科書サーチ」で、最短ルートで見つけてください。 【番外編】「小学教科書ワーク 4科目セット」オンライン販売 2026年度の「小学教科書ワーク 4科目セット」をオンラインでご購入される場合は、こちらのサイトにアクセスしてください。 使用教科書サーチ同様、「学年」「学校の種類」「都道府県」「市区郡・学校」を選択するだけで、お子様の学校あった教科書ワークセットを検索できます。 なお、ご購入手続きは「学参ドットコム」のサイトに遷移します。 【小学教科書ワーク 4科目セット オンライン注文画面】 ▲「学年」「学校の種類」「都道府県」「市区郡・学校」を選択すると、お子様の学校に該当する4冊がセットで表示される。

素因数分解とは? やり方を5ステップで解説! わかりやすい完全ガイド

もくじ 素因数分解とは?基礎から理解しよう 素因数分解のやり方(5つのステップ) 素因数分解の解き方のコツと時短テクニック 素因数分解の練習問題にチャレンジ! 素因数分解でつまずいたときのQ&A まとめ:素因数分解をマスターして数学力をアップしよう 素因数分解のマスターにおすすめの文理の教材 素因数分解(そいんすうぶんかい)は、中学数学の最初の単元で登場します。 「なんだか難しそう」と身構えてしまう人もいるかもしれません。 しかし、実は、ルールさえ覚えてしまえば、パズルのように決まった手順で解くことができます。 この記事では、素因数分解のやり方を5つのステップで丁寧に解説します。 素因数分解とは?基礎から理解しよう まずは、 「素因数分解って結局なに?」 という疑問をスッキリ解決しましょう。 素因数分解とは? 素因数分解とは、一言で言うと 「ある自然数を、素数だけのかけ算の形にすること」 です。 例えば、自然数「6」で考えてみましょう。 6は「2×3」と表せます。 2も3も、これ以上分けられない「素数」ですね。 このように、自然数を素数の積(かけ算)に分解するが素因数分解です。 素因数分解で使う重要な用語 数学が苦手な人は、まずこの4つの言葉をセットで覚えてしまいましょう。 自然数 1, 2, 3…といった、正の整数のこと。 素数 1とその数自身でしかわり切れない、2以上の数(例:2, 3, 5, 7, 11…)のこと。 素数についての詳しい記事はこちら 因数 ある数をかけ算の形にしたときの、それぞれの数のこと。 また、素数である因数を、素因数という。 積 かけ算の答えのこと。 「素数」と「素因数」は混同しやすいですが、「素数である因数」のことを素因数と呼びます。 素因数分解を学ぶメリット 「なぜこのような分解をするのか」と疑問に思う人もいるでしょう。 しかし、素因数分解ができるようになると、次のような場面で非常に役立ちます。 ① 計算ミスが減り、スピードが上がる 分母・分子が大きな数の約分や、最大公約数・最小公倍数を見つけるときに迷いがなくなります。 共通の「素数」を見つけるだけで、複雑な計算もシンプルになります。 ② 中3数学・高校入試の必須スキル 「平方根(ルートの計算)」や「2次方程式」では、素因数分解を使う場面があります。 今のうちにマスターしておくことが、入試対策の第一歩になります。 ③ デジタル社会を支える「暗号」の基礎 スマホでの買い物やSNSのセキュリティ(暗号)には、実は素因数分解の仕組みが使われています。 実社会でも役立つ仕組みなのです。 暗号についてもこちらで紹介しています 素因数分解のやり方(5つのステップ) それでは、実際に手を動かしてやってみましょう。 ここでは「20」を例にして、確実に解ける5ステップの手順を紹介します。 ステップ① 素因数分解する数の左にL字の線をひく まずは、ノートに「20」と書き、その左から下にかけてL字型の線をひきます。 わり算の筆算を上下逆さまにしたような形を書くのが、素因数分解のコツです。 「逆さわり算」ということもあり、素数を整理して書くのにとても便利です。 ステップ② 最も小さい素数でわる 20をわり切ることができる、最も小さい素数を探します。 素数は小さい順(2, 3, 5, 7…)に考えていくのが効率的です。 20は偶数なので、まずは「2」でわってみましょう。 ステップ③ わった素数を左に、答えを下に書く L字の左側にわった素数の「2」を書き、下側にわり算の答え(商)である「10」を書きます。 ノートには次のように書き込んでいきます。 ステップ④ わり切れなくなるまで繰り返す 商が「素数」になるまで、同じ作業を繰り返します。 10はまだ2でわれますね。 さらに下にL字を書きたして、計算を続けます。 商が「5」になりました。 5はこれ以上わり切れない素数ですので、ここで計算終了です。 ステップ⑤ 左に並んだ素数をかけ算で表す 最後に、L字の左側に縦に並んだ数字と、一番下の数字をすべてかけ算の形で書きます。 今回の場合は、次のようになります。 20=2×2×5 同じ数が複数あるときは、指数(累乗)を使ってまとめましょう。 答え 20 = 22×5 素因数分解の解き方のコツと時短テクニック 基本のやり方がわかったら、次は「速く、正確に」解くための実践的なテクニックを身につけましょう。 これを知っているだけで、計算スピードが格段に上がります。 わり切れる素数を素早く見つける方法 大きな数字を見たときに、「何でわれば良いのか」と迷う時間を減らすのがコツです。 以下の「倍数判定法」を覚えておきましょう。 【2でわり切れる数】 一の位が偶数(0, 2, 4, 6, 8)であれば、必ず2でわり切れます。 例 196458はとても大きな数ですが、一の位が偶数なので2でわり切れます。 196458÷2=98229 【3でわり切れる数】 「各位の数の和」が3の倍数なら、その数も3でわり切れます。 例 726で考えると、各位の数の和は、 7+2+6=15 です。15は3でわり切れるので、726も3を因数に持つことがすぐにわかります。 726÷3=242 【5でわり切れる数】 一の位が0または5であれば、必ず5でわり切れます。 例 23945÷5=4789 まずはこの3つを確認するだけで、分解のスピードがぐんと上がります。 大きな数の素因数分解のコツ 3桁以上の大きな数の場合は、小さな素数(2や3)から順にコツコツわり続けても答えが出せますが、 「まずは自分が思いついた大きな数で分解してみる」 という方法も有効です。 例えば、「420」の場合、一の位が0なので「42×10」と考えることができます。 42は、 6×7、つまり (2×3)×7 10は、 2×5 これらを合わせると、 420=2×3×7×2×5 となり、最終的に 420=22×3×5×7 と導き出せます。 素因数分解に慣れてきたら、頭の中でこの「塊での分解」をイメージできるようになると、計算が非常にラクになります。 よくある間違いと対策 テストでうっかり失点をしないために、次の3つの「よくあるミス」を意識しておきましょう。 「1」を素因数に入れてしまう 素因数分解は「素数」の積で表すものです。 1は素数ではないので、答えに「×1」と書かないように注意しましょう。 指数の書き忘れ、書き間違い 同じ素数が複数あるときは、23 のように累乗の形でまとめます。 テストでの指示にもよりますが、通常は「2×2×2」とそのまま並べて書くと、正解にならない場合が多いので気をつけましょう。 わり算を途中で止めてしまう 逆さわり算の最後(一番下の数)が、まだわり切れる数(合成数)のまま終わってしまうことがあります。 一番下の数が、これ以上わり切れない「素数」になっているか、必ず確認しましょう。 素因数分解の練習問題にチャレンジ! 理解を深める一番の近道は、実際に手を動かして解いてみることです。 筆記用具を準備して、次の問題に挑戦してみましょう! 基礎問題 1桁〜2桁の数を分解してみよう まずは基本の数字から。 小さな素数「2」や「3」でわり切れるかを確認しながら進めましょう。 【問題】次の数を素因数分解しなさい。 ① 12 ② 18 ③ 24 【解答と解説】 ① 12 = 22×3 ② 18 = 2×32 ③ 24 = 23×3 標準問題 3桁の数に挑戦 少し数字が大きくなりますが、落ち着いて分解していきましょう。 先ほど紹介した「倍数判定法」を活用するのがポイントです。 【問題】次の数を素因数分解しなさい。 ④ 108 ⑤ 180 【解答と解説】 ④ 108 = 22×33 ⑤ 180 = 22×32×5 【別解】 ⑤ 180=18×10と 考えて、 18=2×32 10=2×5 から、 180 = 22×32×5 とすることもできます。 応用問題 大きな数の素因数分解 最後は、500以上の大きな数に挑戦です。 大きな塊を見つける「時短テクニック」を積極的に使って、効率よく分解しましょう。 【問題】次の数を素因数分解しなさい。 ⑥ 756 ⑦ 1260 【解答と解説】 ⑥ 756 = 22×33×7 ⑦ 1260 = 22×32×5×7 ⑦は、次のように考えることもできます。 素因数分解でつまずいたときのQ&A 最後に、素因数分解を勉強している人がよく抱く疑問をまとめました。 モヤモヤを解消して、素因数分解をマスターしましょう! 素数を覚えられないときはどうする? 素数は無限に続くため、素数をすべて覚えることはできません。 中学数学の問題でよく使うのは、「2, 3, 5, 7, 11, 13」の6つくらいですので、まずはこれだけ覚えておきましょう。 これだけ知っていれば、多くの問題に対応できます。 もし「この数は素数かな?」と迷ったら、先ほど紹介した「倍数判定法」を使って、2や3でわり切れないかチェックしてみてください。 エラトステネスのふるいによる素数の見つけ方はこちら 1は素因数に含める? 含めない? 結論から言うと、1は素因数に含めません。 そもそも素数の定義が「1とその数自身でしかわり切れない2以上の自然数」だからです。 もし「1」を認めてしまうと、例えば6の素因数分解が 2×3 だけでなく、1×2×3 や 12×2×3 など、無限の書き方ができてしまいます。 「答えを1通りに決めるため」というルールがある、と覚えておきましょう。 同じ素数が何回も出てくるときの書き方は? 同じ素数が複数出てくる場合は、指数(累乗)を使って書きましょう。 例えば、2が4回出てきたときは「2×2×2×2」ではなく「24」と書きます。 これは数学のルール(作法)のようなもので、これによって式の見た目がスッキリし、後の計算(平方根など)がやりやすくなるというメリットがあります。 素因数分解ができないと困ることは? 素因数分解は、中学数学のあらゆる単元の「土台」になります。 これができないと、次のようなところで苦労してしまいます。 ・最大公約数・最小公倍数を求めるのが遅くなる。 ・下のような平方根(ルート)の計算が遅くなる。 ・高校数学の「整数」や「数列」の単元でつまずいてしまう。 逆に言えば、今ここで素因数分解をマスターしてしまえば、これから先の数学がぐんとラクになります。 「今、最強の武器を手に入れるんだ!」 という前向きな気持ちで取り組んでくださいね。 まとめ:素因数分解をマスターして数学力をアップしよう 素因数分解は、一見難しそうですが、次のポイントを押さえれば怖くありません。 ◎ 「素数のかけ算」の形に分解すること ◎ 「逆さわり算」をていねいに書くこと ◎ 倍数判定法(2, 3, 5, 4, 9)を活用すること ◎ 同じ数は指数(累乗)でまとめること 何度も練習問題を解くうちに、数字を見ただけで「これは3でわれそうだな」という感覚が身についてきます。 焦らず、一つひとつの計算を大切に進めていきましょう。 素因数分解が得意になれば、あなたの数学力は間違いなくランクアップしますよ! 素因数分解のマスターにおすすめの文理の教材 「やり方はわかったけれど、もっとたくさん練習して完璧にしたい!」という皆さんに、文理のおすすめ教材を紹介します。 自分の目標や学習スタイルに合わせて選んでみてくださいね。 ※素因数分解は中学1年の内容になります。 以下で紹介するシリーズの、1年生のもののみ該当しますのでご注意ください。 中学教科書ワーク 学校の成績を確実に上げたいなら、まずはこれ! 教科書の内容にピッタリ沿っているので、授業の予習・復習に最適です。 素因数分解の基本から、教科書レベルの応用問題までステップを踏んで練習できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 「テスト直前に短時間でポイントを確認したい!」という人におすすめ。 テストに出やすい「素因数分解の利用」などの重要ポイントがコンパクトにまとまっています。 赤シートを使って、重要な用語や判定法のコツを効率よく暗記できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる 数学が苦手で、素因数分解という言葉を聞くだけで頭が痛くなる…という人でも大丈夫。 カラーの図解が豊富で、まるで先生が隣で教えてくれているような優しい解説が特徴です。 一つひとつのステップをゆっくり確認しながら進められます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 「素因数分解を極めて、入試レベルの問題まで解けるようになりたい!」という意欲的な人に最適。 基礎から発展まで網羅されており、思考力を問われる難しい問題も豊富です。 定期テストで満点を目指すなら、この1冊をやり込みましょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

【中学英文法 完全理解】関係代名詞の使い分けと見分け方をわかりやすく解説

もくじ はじめに 関係代名詞の正体は「説明を追加する接着剤」 関係代名詞の選び方(who / which / that) 関係代名詞の「主格」「目的格」とは? その見分け方 テストでねらわれる「ひっかけポイント」 【実践】理解度チェックテスト! まとめ 中学英文法を学習するのに最適の文理のおすすめ教材 はじめに 「関係代名詞が出てきてから、英語が難しくなってきた…」 「関係代名詞が入っている英文の意味が分からない」 などと感じる方が多いかもしれません。 しかし、関係代名詞のルール、 「後ろから説明を加える」 という仕組みさえつかめば、スッキリとわかるようになります。 この記事では、中学英文法の難所の1つ「関係代名詞」の攻略法をわかりやすく説明します。 関係代名詞の正体は「説明を追加する接着剤」 関係代名詞とは、「2つの文を1つにつなぎ、さらに名詞を詳しく説明する接着剤」のことです。 たとえば、次の2つの文を合体させてみましょう。 I have a friend.(私には友達がいます) He lives in Tokyo.(彼は東京に住んでいます) この2つの文を関係代名詞を使って1つの文にすると下記のようになります。 このwhoが関係代名詞です。 Heの代わりをしながら、前のa friend(説明される語句[名詞]=先行詞)」を詳しく説明する役割をもっています。 ここで、「関係代名詞を使うと文が長くなって難しそう…」と感じる人もいるかもしれません。 でも、新しい文が増えたわけではありません。 I have a friend. → I have a friend who lives in Tokyo. このように、もともとの文「I have a friend」に、 「who lives in Tokyo(東京に住んでいる)」 という説明を後ろからくっついただけです。 関係代名詞は、「前の名詞を後ろから説明するためのパーツ」だと考えましょう。 また、関係代名詞を含む部分は、前の名詞を説明する「ひとかたまり」としてとらえましょう。 ★文理の問題集で「関係代名詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 関係代名詞の選び方(who / which / that) 中学で学習する関係代名詞は、who、which、thatの3つです。 どの関係代名詞を使うかは、先行詞が 「人」か「もの(人以外と考えてください)」か で決まります。 ※先行詞が「人」の場合、関係代名詞(目的格)としてwhomを使うことがあります。 しかし、中学教科書ではほとんど扱われていないため本ブログ記事でも省略しております。 以下、who・which・thatの関係代名詞を使った例文を見てみましょう。 ●who 先行詞が「人」のとき ●which 先行詞が「もの」のとき that:「もの」「人」どちらにも使える まとめると下記のようになります。 ※先行詞が「人」の場合、主格の関係代名詞はwhoを使うのが一般的ですが、まれにthatが使われることもあります。 1.thatは万能な関係代名詞 先行詞が「人」でも「もの(人以外)」でも、①「主格」でも②「目的格」でも全部に使うことができます。 「迷ったらthat!」と覚えておきましょう。 ※ただし、問題で「that以外を使って」などのただし書きがある場合があるので注意が必要です。 2.関係代名詞が省略できるのは②「目的格」のときだけ 関係代名詞のあとに〈主語+動詞〉が続くときは、関係代名詞を省略できます。 〈説明される語句+主語+動詞〉の形になります。 関係代名詞の「主格」「目的格」とは? その見分け方 関係代名詞の「後ろから説明をくっつける」という特徴は理解できましたか? 次は、関係代名詞には「主格」と「目的格」の見分け方についておさえましょう。 ポイントは、ずばり 関係代名詞のあとに主語があるかどうか です。 ①主格(関係代名詞の直後に「動詞」) I know a boy who speaks Chinese.(私は中国語を話す男の子を知っています) 関係代名詞who の直後に plays(動詞)→ 主格! ②目的格(関係代名詞の直後に「主語+動詞」) This is the book that I read yesterday.(これは私が昨日読んだ本です) that の直後に〈 I(主語)+ read(動詞)〉がある → 目的格! ★補足 目的格の関係代名詞は会話や文章では省略されることが多いです。 This is the book I read yesterday. → bookのあとの関係代名詞(whichまたはthat)が省略されています。 テストでねらわれる「ひっかけ」ポイント ①三人称単数現在形(三単現)の s を忘れないで! 関係代名詞が主格(後ろが動詞)のとき、その直後の動詞の形は先行詞に合わせます。 a girl は三人称単数で現在の文なので s が必要! Iにひきずられてlikeとしないように注意! ②関係代名詞のあとに、主語や 目的語を書かない! 関係代名詞は、それに続くの文の中で「主語」や「目的語」の役割もしています。 そのため、次のように代名詞をもう一度書くのは間違いです。 who がすでに he の代わりをしているので、he は不要です。 主格の関係代名詞の直後は動詞、主語は不要、つまり〈関係代名詞+動詞〉と覚えておきましょう。 thatがすでにhimの代わりをしているので、himは不要です。 目的格の関係代名詞に続く動詞の後に目的語は不要、つまり〈関係代名詞+主語+動詞~〉と覚えておきましょう。 ③thatが好まれる場合がある 基本的に、関係代名詞のwhichとthatは入れ替えが可能です。 しかし、先行詞に特定の修飾語(first・lastや最上級など)がついているときは、that が好んで使われることがよくあります。 先行詞に下記の修飾語が含まれているときは、関係代名詞はthatを使いましょう。 all、every、-thing(anything、nothingなど)、the only、the very、 最上級、序数(first、secondなど)など 【実践】理解度チェックテスト! これまでこの記事で説明したことが理解できているかチェックしてみましょう。 問題 ( )に入る適切なものをアまたはイから選んでください。 Q1. I have a friend ( ) lives in Canada. ア who イ which Q2. This is the bus ( ) goes to the station. ア who イ which Q3. The girl ( ) you met yesterday is my sister. ア that イ which Q4. The dictionary ( ) I bought is very useful. ア who イ which Q5. Look at the cat ( ) is sleeping on the sofa. ア who イ which Q6. She is a teacher who ( ) English very well. ア speak イ speaks Q7. This is the best book ( ) I have ever read. ア which イ that 【解答と解説】 Q1. ア who 先行詞が「人」なのでwho。直後が動詞(lives)なので、この関係代名詞は主格。 Q2. イ which 先行詞が「もの」なので which。直後が動詞(goes)なので、この関係代名詞は主格。 Q3. イ that 先行詞が「人」なのでthat。直後にyou metと〈主語+動詞〉が続いているので、この関係代名詞は目的格。 省略することもできます。 Q4. イ which 先行詞が「もの」なのでwhich。直後にI boughtと〈主語+動詞〉が続いているので、この関係代名詞は目的格。 省略することもできます。 Q5. イ which 先行詞が「もの(動物)」は which を使います(基本、「人」以外はwhichまたはthat)。 直後に動詞(be動詞のis)がきているので、この関係代名詞は主格です。 Q6. イ speaks ここでのwhoは直後に動詞がきているので主格の関係代名詞。 先行詞「人」(a teacher)が三人称で現在の文なので、それに合わせて動詞に s をつけます。 Q7. イ that 先行詞にthe best があることに着目。最上級が先行詞に含まれるときはthat を選びます。 ここでのthatは目的格なので省略することも可能です。 まとめ 関係代名詞をマスターするポイントは3つ! 1.関係代名詞(who、which、that)の使い分け 先行詞が「人」か「もの」で判断する 「人」・・・whoまたはthat 「もの(人以外)」・・・whichまたはthat ※先行詞に特定の修飾語(all、every、-thing、最上級など)が含まれる場合はthatが好まれる 2.関係代名詞が「主格」か「目的格」かの見分け方 直後が動詞・・・「主格」、省略できない 直後が〈主語+動詞〉・・・「目的格」、省略できる 3.「主格」の関係代名詞の注意点 関係代名詞の直後の動詞の形は先行詞に合わせる 先行詞が三人称単数で現在の文の場合は、sまたはesをつけるのを忘れないこと 上記の3つを理解すれば、中学英語の関係代名詞はバッチリです! 中学英文法を学習するのに最適のおすすめ文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用までを豊富な問題量に取り組むことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されています。 ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

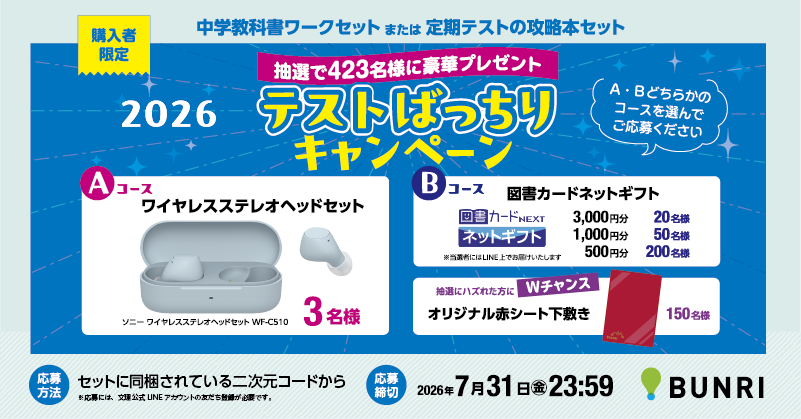

2026中学教科書ワークセット・定期テストの攻略本セット購入キャンペーン実施中!

中学教科書ワークセットまたは定期テストの攻略本セットをご購入のお客様限定! ワイヤレスステレオヘッドセットや図書カードネットギフトが当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。 みなさまからのご応募をお待ちしています。 対象商品 中学教科書ワークセット定期テストの攻略本セット ※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。 ※2026年度のネット書店での販売はございません。 ※「定期テストの攻略本セット」の販売は、4月下旬~5月上旬ごろからとなります。地区により、採択に対応する「定期テストの攻略本」の発行がなく、セットが組めない場合がございます。 各シリーズについてはシリーズページをチェック! プレゼント A、Bいずれかを選んでご応募ください A コース 抽選で3名様 ワイヤレスステレオヘッドセット B コース 抽選で20名様 図書カードネットギフト 3,000円分 抽選で50名様 図書カードネットギフト 1,000円分 抽選で200名様 図書カードネットギフト 500円分 Wチャンス! 上記抽選で外れた方から150名様に、 オリジナルデザイン赤シート下敷き プレゼント! 応募方法 STEP1 対象のセットを購入 STEP2 セット内の応募用二次元コードを読み込み、文理のLINE公式アカウントを友だち追加 このコードを読み込むことにより、応募フォームへ進めるようになります。 すでに友だち追加いただいている場合も、二次元コードを読み込んでください。 STEP3 二次元コードを読み込むとLINEのトーク画面に送られてくる応募フォームに、必要事項を入力して応募! 応募規約もご確認の上、ご応募ください。 一度二次元コードを読み込んだあとは、リッチメニューのキャンペーン一覧からも応募が可能になります。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせはこちらのフォームよりお送りください。当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。

2026小学教科書ワークセット購入キャンペーン実施中!

小学教科書ワークセットをご購入のお客様限定! 抽選で315名様に豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。 みなさまからのご応募をお待ちしています。 対象商品 小学教科書ワークセット ※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。 小ワークセットについてはこちらをチェック! プレゼント いずれかを選んでご応募ください MiNiPiC キッズカメラ 抽選で15名様 ドリテック学習タイマー 抽選で50名様 卓上クリーナー もぐもぐズーねこ 抽選で50名様 図書カードネットギフト500円分 抽選で200名様 応募方法 STEP1 対象のセットを購入 STEP2 セット内の応募用二次元コードを読み込み、文理のLINE公式アカウントを友だち追加 このコードを読み込むことにより、応募フォームへ進めるようになります。 すでに友だち追加いただいている場合も、二次元コードを読み込んでください。 STEP3 二次元コードを読み込むとLINEのトーク画面に送られてくる応募フォームに、必要事項を入力して応募! 応募規約もご確認の上、ご応募ください。 一度二次元コードを読み込んだあとは、リッチメニューのキャンペーン一覧からも応募が可能になります。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせはこちらのフォームよりお送りください。当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。

2026年度の「小学教科書ワーク4科目セット」の販売を開始しました

毎年恒例! 『教科書ワーク』を4冊まとめ買いできるお得なセット、「小学教科書ワーク4科目セット」が今年も登場! 全国の書店にて、順次販売を開始しております。 オンラインでの販売もございます。 2026年度のスペシャル特典は「まちがいさがしパズル」です。 「小学教科書ワーク 4科目セット」の詳細は、以下特設ページをご覧ください。 ※一部の書店様では、取り扱いがない場合・展開時期が異なる場合もございます。 在庫が無い場合は、書店様にて取り寄せすることもできます。

【中学理科】日食と月食の違いとは? 仕組みを図解でわかりやすく解説

もくじ 日食について考えてみよう 月食について考えてみよう 終わりに 天体分野に強くなる! 文理のおすすめの問題集 日食について考えてみよう 日食とは? 日食とは、太陽が月にかくされる現象です。 地球から見て、太陽の前に月がくると、月によって太陽の一部、または全体がかくされてしまいます。 観ているテレビの前に家族のだれかが立ってじゃまをするとテレビが見えなくなってしまいますね! これと似たようなもので、月がじゃまをして太陽が見えなくなってしまうのです。 日食はいつ起こるの? 日食が起こるとき、地球から見た太陽の前に月がくるので、太陽、地球、月の位置関係は次の図のようになります。 つまり、月を間にはさんで、太陽、月、地球が一直線上に並ぶことになります。 これを、地球の北極側のはるか上から見るとどうなるでしょうか。 このとき、月は太陽の光の当たらない半面を地球に向けています。地球から月を見ることはできません。 つまり、新月です。日食が起こるのは、新月のときなのです。 日食にはどのような種類があるの? 太陽の欠け方などによって、次の3つに分けられます。 部分日食…太陽の一部分のみがかくされる日食 皆既日食…太陽全体がかくされる日食 金環日食…太陽のいちばん外側の部分だけがかくされず、リング状に光る日食 この3つのちがいはどうして起こるのでしょうか? ■部分日食と皆既日食 次の図のように、太陽、月、地球が一直線上に並んだとき、月の影が2種類できます。 本影…太陽からの光が完全にさえぎられてできる影 半影…太陽からの光の一部分のみがさえぎられてできる影 ❶図のQ地点、R地点のように、半影に入った地点では、太陽は一部のみがかくされ、その部分が欠けて見えます。 これが部分日食です。 ❷図のP地点のように、本影に入った地点では、太陽全体がかくれて見えません。 これが皆既日食です。 ❸図のP地点のように本影に入っても、皆既日食とはならない場合があります。 どのようなときでしょうか? 皆既日食のように、月が太陽全体をすっぽりとかくすためには、地球から見た月の見かけの大きさが、太陽より大きくなければなりません。 ところが…! 月の見かけの大きさが太陽より小さければ、太陽全体をかくすことはできません。 このとき、地球から見て太陽と月の中心が重なると、月にかくされなかった部分がリング状に光っています。 これが金環日食です。 まとめると、 月の見かけの大きさが太陽より大きいとき→皆既日食 月の見かけの大きさが太陽より小さいとき→金環日食 となります。 なぜ、月の見かけの大きさが変わるの? 同じものでも、遠くにあるほど小さく見えますね。 月も同じです。月が地球から遠くにあるほど小さく見えます。 「えっ!地球から月までの距離はいつも同じではないの?」と思うかもしれません。 しかし、地球から月までの距離は変わるのです。なぜでしょうか? 月は地球のまわりを公転しています。 もし、月の公転軌道(公転するときに動く道すじ)が、地球を中心とした円であれば、地球から月までの距離はいつも同じです。 したがって、月の見かけの大きさはいつも同じです。 しかし、月の公転軌道は円ではありません。だ円です。 図で、月がAの位置にあるときは、Bの位置にあるときよりも地球から遠く、したがって小さく見えます。 このように、月の見かけの大きさは変化し、その結果、皆既日食であったり金環日食であったりします。 なお、月が地球に最も近いBの位置にあるときに満月になると、月は大きく見えます。 この月をスーパームーンといいます。 「月の見かけの大きさが変わるのはわかったけれど、見かけの大きさが、月と太陽で同じくらいなのはなぜかな?」 と思いませんか。 月の見かけの大きさはやや変わります。しかし、小さな変化はするものの、太陽の見かけの大きさとほぼ同じです。 その理由は…! 太陽の直径は月の直径のおよそ400倍です。一方で、地球から太陽までの距離も地球から月までの距離のおよそ400倍だからです。 何という偶然でしょうか! だれかがそのようにしたわけではありません。 月は地球の衛星です。太陽系には衛星をもっている惑星がいくつもあります。 しかし、それぞれの惑星から見た衛星の見かけの大きさが太陽と同じであるものは、月のほかには存在しません。 日食が観察できる地点はどこかな? 本影に入った地点では皆既日食(または金環日食)が、半影に入った地点では部分日食となることは説明しましたね。 地球は自転しています。この自転によって、本影、半影に入る場所は移動していきます。 これらの影を通る場所でのみ日食が観察されます。それ以外の場所では観察できません。日食が起こったとしても、見られる場所は限られています。 皆既日食(または金環日食)が見られる地点では、まず半影に入って太陽が欠け始め、皆既日食(または金環日食)となり、続いて、欠けている部分がだんだん小さくなっていきます。 日食の進み方(皆既日食の場合)は? 地球の自転によって、太陽は東から西へ1時間に15°動きます(日周運動)。 もし、月が地球のまわりを公転していなかったら、月は太陽と同じく東から西へ1時間に15°動くはずです。 しかし、月は地球の自転と同じ向きに公転しています。 1公転に約27日かかりますが、計算をやさしくするため、これを30日とすると、 1日あたり12°、1時間あたり0.5°公転します。 したがって、月の日周運動は1時間で、15°-0.5°=14.5°となります。 太陽は1時間に15°、月は1時間に14.5°、つまり、日周運動では、太陽の方が月より動きが速いことになります。 太陽は、月を東から西に向かって追いかけていき、月に追いついたときに欠け始めます(日食が始まる)。 そのため、太陽は日周運動の進行方向の西側から欠け始めます。 皆既日食の写真でもわかるように、皆既日食のときには、太陽のまわりに白くかがやく光が肉眼でも見えます。 これは、太陽を取り巻く高温のガスの層で、コロナといいます。 日食はなぜたまにしか起こらないの? 日食はたまにしか起こらないため、起こるときにはニュースになります。 しかし、すでに説明したように、日食は新月のときに起こります。新月は1か月ごとに訪れます。 もし、新月のたびに日食が起こるとすれば、1か月に1回は日食が見られるため、ニュースにはならないでしょう。 なぜ、日食はたまにしか起こらないのでしょうか。 地球は太陽のまわりを公転しています。月は地球のまわりを公転しています。 地球の公転面と月の公転面が同じ平面上にあれば、新月のたびに日食が起こることになります。 しかし、この2つの公転面は、ごくわずか(およそ5°)にずれているのです。 このため、太陽、月、地球が一直線上に並ぶことは、たまにしか起こらず、したがって、日食は珍しい現象として話題になるのです。 次に日食が起こるのは? 今年(2026年)には、2月17日に金環日食、8月13日に皆既日食が起こります。 しかし、残念ながらどちらも日本では観察できません。 2月17日は南極、8月13日は北極付近などでしか観測することはできません。 日食が日本で見られるのは2030年6月1日まで待たなければなりません。このときは、北海道で金環日食が見られます。 (もちろん天気がよければ、ですが…) 日食を観察しよう ■絶対にやってはいけないこと 太陽の光は大変強く、目を傷めるため、次のことは絶対にしてはいけません! ■安全な観察のしかた ピンホールの利用 厚紙などに小さな穴をあけたものを用意し、穴に太陽の光を通すと、影の中に、欠けた太陽の形をした光が見られます。 日食専用のグラス、遮光板の利用 日本で日食が観察できる日が近づいてくると、安価な専用グラスや遮光板などが販売されることが多く、これらを利用してもよいでしょう。 ただし、中には目の保護の効果が少ない質のよくないものが販売されている場合もあるので注意しましょう! また、太陽を長時間見ることはやめましょう。 その他 専門家が遮光・減光フィルターなどを用いて特殊な加工を施した双眼鏡や望遠鏡、眼鏡などであれば、それを利用してもかまいません。 ただし、その場合でも、長時間にわたって太陽を見続けることは避けましょう。 月食について考えてみよう 月食とは? 月食とは、月が地球の影に入ってしまい、その一部、または全部が見えなくなる現象です。 電球などの光源を背にして立つと、その前に自分の影ができますね。 この影の中に物(光を出さない物)を入れると、入れる前と比べて暗くなり、見にくくなります。 これと似たような現象が月食です。 月食はいつ起こるの? 月食が起こるとき、地球から見て、太陽とは反対側に月がくるので、太陽、地球、月の位置関係は次の図のようになります。 つまり、地球を間にはさんで、太陽、地球、月が一直線上に並ぶことになります。 これを、地球の北極側のはるか上から見るとどうなるでしょうか。 このとき、月は太陽の光の当たる半面を地球に向けています。地球から月を見ると、太陽の光の当たっている面全体を見ることができます。 つまり、満月です。月食が起こるのは、満月のときなのです。 月食にはどのような種類がある? 月食には、皆既月食、部分月食、半影月食があります。次の図で考えてみましょう。 上の図のように、月の影には、太陽の光が地球によって完全にさえぎられる本影と、太陽の光が一部さえぎられる半影があります。 月全体が本影に入ると皆既月食、月の一部のみが本影に入るのが部分月食、月が半影にしか入らないのが半影月食です。 ■皆既月食と部分月食 月全体が本影に入る現象が皆既月食、月の一部が本影に入る現象が部分月食です。 月は、公転によってまず半影に入ります。 (半影の部分は影がたいへんうすいため、肉眼で見ただけではわからないことが多いです!) やがて本影に入り始め、全体が本影に入ると皆既月食、一部のみしか本影に入らないと部分月食となります。 皆既月食でも、月が真っ暗で全く見えなくなることはほとんどなく、暗い赤色に見えます。 なぜでしょうか? 太陽の光のうち、赤色の光が大気に入るときに屈折したり、大気中のちりなどの粒子にあたって散乱したりすることで、本影に入ってくるからです。 やがて、月は本影から抜け、半影に入り、やがては半影からも出ていきます。 月が半影の部分しか通過しない場合は、半影月食となります。半影の部分は影は大変うすいので、言われないと気づかない場合もあります。 図で地球と月の位置関係を見ると、「月が地球の影を横切った後は満月ではなくなるように思うけれど!」と疑問に思いませんか? ここで注意しなければならないのは、月が本影を横切るのに、地球を中心に何度くらい動く(公転する)のかです。 地球の直径は月の直径のおよそ4倍、月が横切る本影の直径は月の直径のおよそ3倍です。 また、地球から月までの距離は、地球の直径のおよそ30倍あります。 これらをもとに計算すると、月はわずか1.5°くらい公転すれば本影を通過できることになります。 月食のしくみを表した図では、実際の距離や直径をそのまま同じ割合で縮小して表すことができません。 そのため、わかりやすく説明するために、これらの割合を大幅に変えて表してあります。 月の満ち欠けを説明する図を考えると、月が横切ったあとは満月ではなくなってしまう位置にくるように思います。 しかし、実際は満月の位置からわずか1.5°くらいしか公転していません。したがって、月は満月のままです。 月食の進み方は? 日食の進み方のところで、日周運動の速さは、月より太陽の方が速いことを説明しました。 つまり、太陽による地球の影の動く速さも、月の動く速さより速くなります。 また、月は地球の影に追いつかれたときに欠け始めます。地球の影は東から月に迫ってきます。 したがって、月は日周運動の進行の向きとは逆の東側から欠けていきます。 日食が観察できる地点はどこかな? 日食は、起こったときでも見られる場所が限られているのに対し、月食は、そのとき月が見えていればどこでも観察できます。 月食の頻度は? 月食は満月のときに起こりますが、満月のたびに起こるわけではありません。 これは、日食の場合と同様で、地球の公転面と月の公転面がやや傾いているからです。 ただ、日食は月食よりも頻繁に起こっています。しかし、日食を観察できる地域は限られています。 一方、月食はそのとき月が見える場所ならばどこでも観察できます。そのため、月食の方が多く起こっているように思われがちです。 次に月食が起こるのは? 今年(2026年)の3月3日に皆既日食、2028年7月7日には部分日食が起こります。 いずれも日本で観察できます。 2028年7月7日の部分日食は、欠けたままの月が地平線の下に沈む月入帯食(げつにゅうたいしょく)とよばれる現象が起こります。 ※欠けた状態の月が地平線からのぼる現象を月出帯食(げっしゅつたいしょく)といいます。 月食を観察しよう 私たちはいつも肉眼で月を見ています。月食も月を見ることに変わりはないので、安心して肉眼で観察しても大丈夫です。 双眼鏡や望遠鏡があれば、より詳しく月面のようすなどを観察できます。 終わりに 天体の分野は、理解しづらく、また誤った解釈をしがちで、苦手意識をもっているみなさんも多いのではないでしょうか。 このブログを書いている本人も、理系人間ですが、天体は苦手でした(いや、いまも苦手です)。 地球から太陽までの距離は地球の直径のおよそ11740倍、太陽の直径は地球のおよそ109倍です。 これらをそのまま縮小して紙面に表すとします。 地球を直径1cmの円でかいたとすると、この円から11740cm(117.4m)離れた位置に直径109cmの円をかいて太陽を表さなければなりません。 さらに、地球からはるかかなたにあるオリオン座などの星をかきたすことなどは不可能です。 そこで、天体の位置関係などを図に表すときは、紙面におさまるように、また、説明しやすくするように、距離や大きさを大幅に変更してかきます。 さらに、空間で起こっていることを平面に表しますから、イメージしにくく、理解に苦しんだり、誤った解釈をしてしまったりしがちです。 最近では、3次元的にとらえられる動画なども出ていますので、理解を深めるための参考にするとよいでしょう。 日食、月食については、次のことをしっかりおさえておきましょう。 ■どんな現象なの? 日食…月が太陽をかくし、太陽が欠けて見える現象(太陽は西側から欠ける) 月食…月が地球の影に入り、月が欠けて見える現象(月は東側から欠ける) ■起こるときの位置関係は? 日食…太陽-月-地球の順に一直線上に並ぶ。(月が間に入る) 月食…太陽-地球-月の順に一直線上に並ぶ。(地球が間に入る) ■起こるときの月の満ち欠けは? 日食…新月 月食…満月 天体分野に強くなる! おすすめの文理の問題集 「わからないをわかるにかえる」 中学で学習する理科を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 実験や観察などをスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、理科が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する理科の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 基礎の反復から応用まで問題をしっかりとこなすことで、中学で学習する理科の内容を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されています。 日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「理科の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な内容も扱っています。また、難関高校の入試問題も収録しています。 ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

3学期こそ「総復習」が大切!

3学期は、1年の中でも少し特別な学期です。授業日数は短いのに、学年のまとめ・次の学年への準備が一気に進みます。 「もうすぐ進級だけど、このままで大丈夫かな?」「苦手なところ、実はそのままになっているかも…」 そんな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。だからこそ、3学期は“新しいこと”よりも“総復習”が重要なのです。 もくじ なぜ3学期に総復習が必要なの? 総復習は、文理のドリル・問題集で! 3学期は「できなかった」を「できる」にするための時間 なぜ3学期に総復習が必要なの? つまずきは、後になるほど大きくなる 国語や算数・数学、英語などは特に、「前に習った内容を理解している前提」で次の学習が進みます。 そのため、わからないまま放っておくと、たとえば ・分数があいまいなまま → 割合がわからない・英単語が定着していない → 単語の意味がわからず長文が読めない などのように、進級した時に困ってしまいます。 3学期は、こうした小さなつまずきを見直す最後のチャンスです。 次の学年は「前学年の復習」から始まらない 新学年になると、授業はどんどん新しい内容へ進みます。 だからこそ、今の学年の内容は、今のうちに整理しておくことが大切です。 テスト・入試・内申にも直結する 中学生にとって、3学期は、学年末テストや内申点にも関わる大切な時期です。「なんとなくわかる」ではなく、説明できる・解けるレベルまで理解しているかが問われます。 総復習は、文理のドリル・問題集で! 「3学期に総復習することが重要なのはわかったけれど、 何から手をつけていいかわからない…」という人もいると思います。 1年間で習う範囲は広いので、すべてをもう一度やり直すというのはとても大変ですし、現実的ではありません。 そんな時には、全教科の学習内容の重要ポイントが1冊に詰まったドリルや問題集がおすすめです。 小学生には「全科まとめて」がおすすめ 小学生の総復習にぴったりなのが、「全科まとめて 」です。 1冊に全教科・全範囲を収録 1・2年生は国語・算数・生活、3~6年生は国語・算数・理科・社会・英語を収録しています。 1回1枚切り取り式 ドリルが分厚いとやる気を維持するのが大変ですが、1枚ずつなら無理なく頑張れます。 裏面でもう1回チャレンジ 表面と裏面に同じ問題が掲載されています。 時間をおいて再チャレンジすることで、苦手の発見や克服ができます。 スマホでさっと解答確認! 丸つけらくらく 小学校低学年の場合、保護者が丸つけをしてあげる必要があるかもしれません。 誌面の二次元コードを読み取ると、スマートフォンでさっと「答えとてびき」を確認して、丸つけができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学生には「わからないをわかるにかえる5科」 中学生の総復習には、「わからないをわかるにかえる5科」 がおすすめです。 1冊での1年間の5教科の勉強をやり切れる 各教科の基礎的で重要なポイントだけに絞って掲載しています。5教科が1冊にまとまっているので、1年間で学ぶ内容を確実にやり切ることができます。 1回2ページで無理なく進む! だから1冊やり切れる! 左ページで要点を確認し、右ページの練習問題で内容を確認します。この2ページで1単元が終わるため、無理なく最後まで取り組みやすいです。 わかりやすい説明と豊富なイラストですいすい解ける! 重要事項や解き方のポイントひとつひとつについて、むずかしい言葉を使わずに、親しみやすいイラストとともにわかりやすく解説しています。重要語句はすべてふりがなつき・問題のヒントも豊富で、つまずかない工夫が満載です。 楽しい特集ページあり! 教科ごとに、パズルやクイズなどの楽しい特集ページもあります。 学習計画を自動作成!スケジュール作成アプリ付き 「とりくむ本」「期間」「がんばる度」「範囲」を入力するだけで、学習計画を自動作成してくれるスケジュールアプリが付属しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 3学期は「できなかった」を「できる」にするための時間 3学期は、短いからこそ使い方が重要です。 ・苦手を放置しない ・今の学年の内容を整理する ・自信を持って次の学年へ進む そのための総復習として、「全科まとめて」「わからないをわかるにかえる5科」を活用してみてください。 3学期の取り組みが、次の1年のスタートを大きく変えます。 【今回の執筆者】しーば【プロフィール】学生時代、好きだった教科は国語と社会です。古典の漫画とか、歴史のドラマとかで勉強(?)していました。全体の流れがわかるのでおすすめです! 好きな動物は、柴犬。柴犬カフェで癒されたい。

中学英文法 完全理解 形容詞と副詞の違いをおさえよう!

もくじ 形容詞と副詞とは? それぞれの役割を理解しよう 形容詞と副詞の違い 3つの見分けるポイント 注意すべき形容詞と副詞 形容詞・副詞の見分け方 実践テクニック これは必ず覚えよう。頻出! 形容詞・副詞の重要単語リスト 形容詞と副詞、よくある質問(FAQ) 練習問題 形容詞と副詞を見分けよう まとめ 「形容詞」「副詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 形容詞と副詞とは? それぞれの役割を理解しよう 英語の文法で、多くの中学生がつまずきやすいのが形容詞と副詞の違いです。 「goodとwellってどう違うの?」 「-lyがついていたら副詞?」 など、疑問がたくさん出てきますよね。 まず大切なのは、 「形容詞も副詞も、ほかの言葉を説明する(修飾する)役割をもっている」 ということです。 ここでいう「修飾」とは、「どんな?」「どのように?」と補足説明することだと考えてください。 ① 形容詞の役割 形容詞は、名詞を説明する言葉です。人・物・ことの「性質」や「状態」を表します。 たとえば、下記のように使います。 このように、形容詞は「名詞の前」に置かれて、あとの名詞がどんなものかを説明します。 「どんな花?」「どんな犬?」と考えると、形容詞が使われていることが分かります。 ② 副詞の役割 副詞は、名詞以外を説明する言葉です。動詞・形容詞・ほかの副詞を説明します。 たとえば、下記のように使います。 「どのように走る?」「どれくらい美しい?」と考えると、副詞が使われていることが分かります。 ★文理の問題集で「不定詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 形容詞と副詞の違い 3つの見分けるポイント 形容詞と副詞を見分けるときは、次の3つのポイントを順番に考えるのがコツです。 ① どの語を修飾しているか(一番大事!) 最も重要なのは、その語が何を説明しているかです。 修飾している語が名詞→ 形容詞 修飾している語が動詞・形容詞・副詞→ 副詞 例文でみてみましょう。 このように、「どの語を説明しているか」を意識すると、正しく判断できます。 ② 語尾で見分ける(-lyがあるかどうか注目) 多くの副詞は、-lyで終わります。たとえば、quickly(急いで)、slowly(ゆっくりと)、carefully(注意深く)などが-lyで終わる副詞です。 ただし、下記のような例外もあるので注意が必要です。これらは形容詞としても副詞としても使われます。 「-lyがない=形容詞」と決めつけないようにしましょう。 ③ 文中の位置で判断する 形容詞と副詞は、置かれる場所にも特徴があります。 形容詞:名詞の前、またはbe動詞のあと 副詞:動詞の前後、形容詞の前、文の最後など 注意すべき形容詞と副詞 ① よく似た意味のgoodと well どちらも似た意味をもっていたます。しかし、goodは形容詞、wellは副詞です。 例 Emi is a good tennis player.(エミは良いテニス選手です) 形容詞 ⇒名詞tennis playerを説明 Emi sings well.(エミは上手に歌います) 副詞 ⇒動詞singsを説明 ② fastとhard とearly これらは、形容詞でも副詞でも同じ形で使います。 の中での役割を見てどちらの品詞か判断しましょう。 例 ●fast 形容詞 Ken is a fast runner(ケンは速い走者です) 副詞 Ken runs fast.(ケンは速く走ります) ⇒名詞(runner)を修飾しているので上の文のfastは形容詞、動詞(runs)を修飾している下の文のfastは副詞です。 ●hard 形容詞 This is a hard problem.(これは難しい問題です) 副詞 Nao studies hard.(ナオは一生懸命勉強します) ⇒名詞(problem)を修飾しているので上の文のhardは形容詞、動詞(studies)を修飾している下の文のhardは副詞です。 ●early 形容詞 I take an early train.(私は早い電車に乗ります) 副詞 I get up early.(私は早く起きます) ⇒名詞(train)を修飾しているので上の文のearlyは形容詞、動詞(get up)を修飾している下の文のearlyは副詞です。 ③hardとhardly 形が似ていてどちらも副詞として使います。しかし、意味が大きく異なります。意味の違いをしっかりとおさえておきましょう。 hard:一生懸命に hardly:ほとんど~ない 例 My brother studies hard.(私の弟は一生懸命に勉強します) My brother hardly studies.(私の弟ほとんど勉強しません) 形容詞・副詞の見分け方 実践テクニック ステップ① まずは、前後の単語をチェック 「この語は、どの語を説明している?」と考えるクセをつけましょう。 名詞を説明しているのなら形容詞、それ以外なら副詞です。 ステップ② be動詞のあとに置けるかをチェック be動詞のあとにきて、主語を説明するのは形容詞です。 She is happy(〇) 形容詞 She is quickly.(×) 副詞 これは必ず覚えよう。頻出! 形容詞・副詞の重要単語リスト ① よく使う形容詞 20選 名詞を説明したり、「~だ」と状態を表したりするときに使う重要な形容詞です。 ② よく使う副詞 20選 動作の様子や、程度・頻度、時、場所などを説明する重要な副詞です。 形容詞と副詞、よくある質問(FAQ) Q:very は形容詞ですか?副詞ですか? A:very は副詞です。形容詞や副詞をさらに強める働きをします。 例 very big(とても大きい)・・・」big(形容詞)を説明 very well(とても上手に)…well(副詞)を説明 Q:-lyがついていたら必ず副詞ですか? A:いいえ。friendly(親しみやすい、友好的な)、lovely(かわいい、すてきな)、lively(活気のある)のように形容詞のものもあります。 例 ① Mr. Mori is friendly.(森先生は親しみやすいです) ② Aki has a lovely bag.(アキはかわいい鞄を持っています) ③ We live in a lively town.(私たちは活気のある町に住んでいます) ⇒be動詞のあとにきて主語を説明していたり(①)、名詞を説明している(②・③)ことから形容詞です。 Q:be動詞のあとは形容詞、副詞、どちらを使いますか。 A:基本的には形容詞を使います。be動詞のあとでは、「主語がどんな状態か」を説明するため、形容詞がきます。 副詞は、動詞の動きや様子を説明する言葉なので、be動詞のあとには使いません。 (〇)Eito is kind.(エイトは親切です) → kind は 主語(Eito)を説明する形容詞。 (×)Eito is kindly. → kindlyは副詞なので使えない Q:同じ単語なのに、形容詞と副詞の両方になるのはなぜですか? A:fast や hard などは、文の中での役割によって形容詞にも副詞にもなります。 形は同じでも、「何を修飾しているか」でどちらの品詞か判断しましょう。 例 a fast car(速い車)…名詞carを修飾→形容詞 run fast(速く走る)…動詞runを修飾→副詞 練習問題 形容詞と副詞を見分けよう この記事の仕上げとして、練習問題にチャレンジしましょう。 次の英文の訳に合うように、( )に入る最も適切な語を下の語群から選びましょう。 そして、形容詞か副詞か答えましょう。※同じ語は1回しか使えません。 問題 語群 【 good / well / fast / happy / carefully / easy / slowly / hard / busy / quiet 】 解答と解説 まとめ 形容詞と副詞の違いは、何を修飾しているかを見れば判断できます。 語尾や置かれている位置も見分けるポイントですが、まずは「どの語を説明しているか」を考えることが大切です。 このポイントを意識して問題に取り組めば、定期テストや入試でも自信をもって解けるようになります。 少しずつ練習しながら、確実に身につけていきましょう。 「形容詞」「副詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用までを豊富な問題量に取り組むことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されています。ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

1月9日は「とんちの日」! 一休さんに学ぶ「視点切り替え術」(新学期の生活にも役立つ!)

もくじ 【とんちクイズ】一休さんからの「めでたい」挑戦状 「とんち」は、世界を広げる魔法の知恵 【とんちクイズの答え】一休さんが伝えたかったこと 新しい目標を胸に、今日を軽やかに過ごそう 【とんちクイズ】一休さんからの「めでたい」挑戦状 1月9日は 語呂合わせで「いっ(1)きゅう(9)」の日にちなんだ「とんちの日」(クイズの日)とされています。 まずは、とんちの名手として知られる一休さんにまつわる、新年にふさわしいこのクイズに挑戦してみてください。 【問題】 お正月、街中が「おめでとう!」と賑わう中、一休さんはなんと「本物の骸骨(がいこつ)」を棒の先に刺して、 「ご用心、ご用心」と叫びながら歩き回りました。 さて、一休さんは一体なぜ、おめでたい日にそんなショッキングなことをしたのでしょうか? A. 街の人を驚かせて、お年玉(お布施)をたくさんもらうため B. 「死んだ先祖も一緒にお正月を祝っている」という供養の気持ちを示すため C. 正月の浮かれ気分に喝を入れ、一日一日の大切さを伝えるため D. 当時流行していた病を追い払うための、厄除けの儀式だったため E. 誰も見たことがない新しい「お正月飾り」を考案したため (正解は記事の後半で!) 「とんち」は、世界を広げる魔法の知恵 「とんち」と聞くと、単なるなぞなぞを思い浮かべるかもしれません。 でもその本質は、「当たり前だと思っている思い込みを、パッと外すこと」にあります。 「パラダイムシフト」で世界を変える 専門的な言葉では、これを「パラダイムシフト」と呼びます。 パラダイムシフトとは、それまで当然だと思われていた考え方や価値観が、ガラリと劇的に変わることを指します。 一休さんは、まさにこの「視点の切り替え」の天才だったのです。 一休さんの鮮やかな「とんち」エピソード 一休さんの有名なエピソードには、行き詰まった状況を打破する「自由な発想」が詰まっています。 【エピソード1:屏風(びょうぶ)の虎退治】 将軍様から、 「屏風に描かれた虎が夜な夜な暴れて困るから、捕まえてくれ」 という無理難題をふっかけられた一休さん。 普通なら「絵なんだから無理ですよ」と諦めるところです。 しかし一休さんはしばらく考えた後、「承知しました!」と答えて縄を構え、力強くこう言いました。 「私が捕まえるので、まずは虎を屏風の中から追い出してください!」 「虎は実体があるものだ」という相手の前提を逆手に取ることで、不可能なはずの状況をひっくり返してしまったのです。 【エピソード2:毒の水あめ】 和尚さんが「これは子供が食べると毒だ」と嘘をついて独り占めしていた水あめを、一休さんはこっそり全部食べてしまいました。 普通なら怒られる絶体絶命のピンチですが、一休さんはわざと和尚さんの大切な茶器を割り、泣きながらこう言いました。 「大切な茶器を割ってしまったので、死んでお詫びしようと毒(水あめ)を飲みました。でもまだ死ねません!」 怒られるという状況を、「お詫びのために命をかける」という全く別の文脈に書き換えてしまった鮮やかな切り返しです。 【とんちクイズの答え】一休さんが伝えたかったこと さて、冒頭の五択クイズ。 正解は…… C. 正月の浮かれ気分に喝を入れ、一日一日の大切さを伝えるため でした。 おめでたいお正月の真っ只中、骸骨を掲げて歩く一休さんに人々は驚き、「縁起でもない!」と怒りました。 しかし、一休さんは涼しい顔でこう歌を詠んだのです。 「正月は 冥土(めいど)の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」 「今」を大切にするためのメッセージ これは、 「お正月が来たということは、めでたいけれど、それは同時に人生のゴール(冥土)に一歩近づいたということでもある。 だから浮かれてばかりいないで、今日という日を大切に用心して生きなさい」 という教えでした。 一見怖い行動の裏には、 「限られた時間を大切にしてほしい」 という一休さんの深い優しさが込められていたのですね。 文理の高校入試教材はこちら! 新しい目標を胸に、今日を軽やかに過ごそう お正月が過ぎ、今日からまた慌ただしい新学期の日常が始まります。 皆さんはもう、今年の目標は立てましたか? 目標を「一日の積み重ね」に落とし込む 大きな目標を達成させるのは、「今日」という一日の積み重ねです。 一休さんの教えのように、時間は無限ではありません。 「いつかやろう」と思っていることを達成するために、 「明日」ではなく、「今日」の予定の中に組み込んでみましょう。 柔軟な心で新しい1年を歩もう 何気なく過ぎていく1日も、私たちにとっては二度と戻らない大切な時間です。 行き詰まったときは、一休さんのように「視点を切り替える」ことを思い出してみてください。 思い込みを少し手放すだけで、きっと毎日はもっと軽やかに、面白くなっていくはずです。 新しい1年、皆さんが柔軟な心で目標に向かい、毎日を大切に歩んでいけるよう応援しています! ◆ 文理のおすすめ高校入試教材 ◆ 「完全攻略高校入試」シリーズ「わからないをわかるにかえる高校入試」シリーズ「コーチと入試対策」シリーズ 執筆者紹介 【今回の執筆者】 スー 【プロフィール】 学生時代サッカー、テニス部に所属していました。 スポーツ全般大好きです! 横浜F・マリノスサポーター 最近ボドゲにはまっていて、ボドゲカフェによく行きます!

【保存版】都道府県クイズ30問&楽しく覚える方法 ~小・中学生から大人まで~

もくじ 都道府県クイズに挑戦しよう! 日本の都道府県について知ろう! 挑戦しよう! 都道府県クイズ30問 「楽しく覚える!」 都道府県の覚え方3つの方法」 都道府県に関するよくある質問 まとめ ほかにもある! 都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材 都道府県クイズに挑戦しよう! 社会科の学習で、「都道府県をなかなか覚えられない、覚え方がわからない」というお悩みをよく耳にします。 そんな方におすすめなのが「都道府県クイズ」です! 都道府県を覚えることは、社会科の大切な基礎です。 ニュース、交通、産業、文化、歴史、自然などの学習で、“場所を知っているかどうか” が理解の深さにつながる場面はとても多いです。 「今日食べたキャベツは群馬県で作られている」 「織田信長の出身地は今の愛知県」 こうしたことが自然に結びつくようになると、社会の学びがぐっと広がります。 しかし、都道府県の位置や名前を正しく覚えることはとても大変なことです。 教科書や地図帳を見ているだけではなかなか覚えることができません。 そこで今回は、ゲーム感覚で取り組める「都道府県クイズ」をご紹介します! 親子や友達同士でも取り組める内容となっているので、お互いにクイズを出し合って楽しんでみましょう。 日本の都道府県について知ろう! 「都道府県クイズ」を始める前に、まずは都道府県についての基礎知識を確認しましょう。 上の画像は、日本の都道府県名が書かれた地図になります。 全部で47ある都道府県を、 1都(東京都)、1道(北海道)、2府(京都府、大阪府)、それ以外の43県 に分けることができます。 また、小中学校の学習では、都道府県を7つ(場合によっては8つ)の地方に分けます。 上の地図でも地方ごとに色が分けられています。 北海道地方 →北海道 (1道) 東北地方 →青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 (6県) 関東地方 →茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 (1都6県) 中部地方 →新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知 (9県) 近畿地方 →三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 (2府5県) 中国・四国地方 →鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 (9県) ※8地方区分の場合は、中国地方(前の5県)と四国地方(後ろの4県)に分ける。 九州・沖縄地方 →福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 (8県) また、各都道府県には都道府県庁所在地があり、政治や経済の中心地となっています。 特に注意するべきなのは、都道府県名と市(区)名が異なる場合です。 以下の18の都道府県が該当するので、しっかり確認しておきましょう。 北海道 — 札幌市、岩手県 — 盛岡市、宮城県 — 仙台市 茨城県 — 水戸市、栃木県 — 宇都宮市、群馬県 — 前橋市 埼玉県 — さいたま市、神奈川県 — 横浜市、石川県 — 金沢市 山梨県 — 甲府市、愛知県 — 名古屋市、三重県 — 津市 滋賀県 — 大津市、兵庫県 — 神戸市、島根県 — 松江市 香川県 — 高松市、愛媛県 — 松山市、沖縄県 — 那覇市 ※東京都は都庁が新宿区に所在。 挑戦しよう! 都道府県クイズ30問 それでは、都道府県クイズに挑戦してみましょう! 初級・中級・上級の3つのレベルで10問ずつクイズを出題しています。 自分に合いそうなレベルの問題だけを選んでも、全部の問題に取り組んでみてもOKです。 〈問題編〉レベル別 全30問 ●初級編:小学生レベルの簡単な問題 10問 ●中級編:中学生レベルの基本問題 10問 ●上級編:都道府県マスターに挑戦! ハイレベル問題! 10問 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 〈解答編〉答え合わせ! 全30問の正解はこちら 〈初級編〉小学生レベルの簡単な問題 10問 ●中級編:中学生レベルの基本問題 10問 ●上級編:都道府県マスターに挑戦! ハイレベル問題! 10問 <結果はどうだったかな?> ※( )内は1つのレベル(10問)のみの問題に取り組んだ場合。 「楽しく覚える!」 都道府県の覚え方3つの方法 方法1:地図は形で覚える 都道府県は「形のイメージ」を作ると、記憶に強く残ります。 例えば、テストなどで白地図のような形式の問題が出てきても、形の記憶は消えにくいのでとても効果的です! 下に書いたのは都道府県を形で覚える例ですが、自分ならこんな形に見えるというものを考えて、オリジナルの覚え方を作ってみましょう。 〈山形県の形のイメージ例〉 (例) 北海道→ 右側が斧に見える。 山形県→ 男の人の横顔みたい。 群馬県→ 鳥のツルが飛ぶ姿に見える。 千葉県→ マスコットキャラクターのチーバくんを横から見た姿が県の形を表している。 神奈川県→子犬が横を向いている姿に似ている。 静岡県→ 金魚の形に見える。 愛知県→ 横を向いたサルに見える。 方法2:白地図に書き込んで覚える 白地図に書き込みながら覚える方法は、都道府県の位置関係を確認しながら学習することができるのでおすすめです! ただし、いきなり47都道府県を全部書き込むのは大変です。まずは地方区分で分けながら覚えてみましょう。 たとえば、1つの地方だけを書き込む → 覚えたら次の地方へという流れで進めると覚えやすいです。 また、色分けをしながら書き込むと視覚的に記憶が定着しやすいです。 書き込む際には、各都道府県がどういう特徴を持っているのかにも気をつけてみましょう。 以下のように都道府県の形や周りにある山・海などに注目するのも1つの方法です。 新潟県 →「縦に細長い」「佐渡島がある」 三重県 →「伊勢湾に沿う形」 山梨県 →「周りに海がなくて富士山が南側にある」 宮崎県 →「九州地方の東側にあり、細長い」 方法3:カードや問題集などを使って覚える 教材にも都道府県を覚えるのにうってつけのものがあります。 ここからは、文理のおすすめ問題集を紹介しましょう。 「中学教科書ワーク 社会地理」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書会社別に発行しています。 お使いの教科書にあったものを選びましょう。 ワークには、「ポケットスタディ」という学習カードが付いています。 47都道府県の情報がこのカードにまとめられています。 カードの表面の3つのヒントを見ながらどの都道府県のことを言っているのかを考え、裏面を見て答え合わせができます。 また、裏面から先に見て、その都道府県の特徴などを答えるという暗記カードのような使い方もできます。 どちらからも使えるので、繰り返し確認して47都道府県を頭にしっかり覚えこむのにぴったりです! また、カードは穴をあけられるので、リングでとめて持ち歩き、ちょっとした移動時間や学校の休憩時間に覚えることができます。 学習アプリ「どこでもワーク」を使えば、スマートフォンなどでもカードを見ることができるので、もっと便利に使うことが可能です! 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会3・4年」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 小学生で「都道府県」についての高度な知識を増やしたい人におすすめです! 日本の都道府県についての問題が充実しています。昔の国名など少し踏み込んだ内容も入っています。 以上、3つの覚え方をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。 自分に合うやり方を1つ選んでもよいですが、様々な覚え方を組み合わせながらやると、さらに効果が期待できそうです。 都道府県に関するよくある質問 最後に、都道府県に関してよくある質問をまとめてみました。 都道府県を覚えていくうえで、誰もが抱くような疑問にいくつか回答しています。 Q1:都道府県は何年生で習うの? 最初は小学校4年生で主に習います。 ただし、都道府県名や日本全体については詳しく扱わない場合が多く、自分が住んでいる都道府県についての学習が中心となります。 その後、中学生の地理でもう一度学習しますが、都道府県名は覚えている前提で、都道府県の位置、県庁所在地、産業や特色(名産、気候、人口など)など詳しい内容が入ってきます。 Q2:県庁所在地が県名と違うのはなぜ? 昔から栄えていた城下町や港町が、県の行政の中心になったケースが多いです。 県の名前は地域全体を指す名前ですが、県庁所在地は「政治の中心」として決まります。 したがって、 県名は「地域全体の名前」 県庁所在地は「政治の中心地」 となり、一致しない場合があると言えます。 また、明治時代にいくつかの藩を統合して県にしたことで、一部の地域で名前が食い違っていることも要因といえます。 Q3:都道府県の覚え方で一番効果的なのは? 書いて覚える派は白地図、耳で覚える派は歌や語呂合わせなど、自分に合った方法を見つけて取り組んでみましょう。 また、複数の覚え方を組み合わせる「複合暗記法」もおすすめです。形・白地図・特徴などのセットで覚えてみてはいかがでしょうか。 Q4:覚える順番は北から? 地方別? ランダムでもいいの? 北から順や地方別に覚えると効率良く覚えられます。 ランダムは復習用として使うと定着が強まるので、おすすめです。 Q5:隣接している都道府県を覚えるコツは? 中心にある都道府県などを基準にして、周りを覚えていくとよいです。 また、地方ごとにセットで覚えると覚えやすくなります。 Q6:1日で覚えられる? 都道府県を全く覚えていない状態から1日で覚えきるのはとても難しいです。 地方ごとに分け、1日30分×数日など地道に覚えるのが現実的です。 Q7:白地図はどこで手に入る? 白地図が無料でダウンロードできるサイトはいくつもあります。 より正確な日本地図になっているものがよければ、国土地理院の「地理院地図」のものがおすすめです。 https://maps.gsi.go.jp/help/intro/school/blankmap.html 県境のあり、なしや地方別などバリエーション豊富な地図は「Kawaii map(日本地図フリー素材)」にあります。 https://mapkawaii.com/index/ また、文理の「小学教科書ワーク社会(3~6年)」や「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会(3・4年)」には白地図の冊子・ページが付いているので、プリントアウトする手間もかからずに白地図を使うことができますよ! まとめ 本記事では、親子でも楽しめる都道府県クイズを中心に、都道府県の覚え方を紹介してきました。 都道府県を覚えることは、地理の知識を広げるだけでなく、日本の文化や地域の個性への理解を深める大切な一歩です。 また、クイズを通して一緒に学ぶ時間は、親子や友達とのコミュニケーションを豊かにし、学びへの好奇心を育ててくれます。 無理のないペースで続けることが力になりますので、楽しみながら少しずつ挑戦を重ね、学習を日々の習慣として育てていきましょう。 ほかにもある! 都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材 記事中で 「中学教科書ワーク 社会地理」 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク社会3・4年」 を紹介しました。 それ以外にも、都道府県を勉強するのにおすすめの文理の教材があります。 ●小学生向け 「できる!!がふえる⤴ドリル」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・短い時間の反復学習で、無理なくレベルアップできます。・使いやすい1回分2ページ構成。1枚ずつはぎとって使えます。 ●中学生向け 「わからないをわかるにかえる 中学地理」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・今まで1冊の問題集をやり切ったことのない人にもおすすめ。 ・ニガテなところがどんどんわかる、基礎から学べる問題集。

サンタクロースはもうやってきた?! 12月6日は「シンタクラース祭」

12月といえば、子どもたちが心待ちにする「サンタクロース」の季節。でも実は、サンタクロースは、クリスマスより前にもう“やってきている”国があるのをご存じでしょうか? 今日のブログでは、オランダの伝統行事「シンタクラース祭」についてご紹介します。 シンタクラースってだれ? シンタクラース(Sinterklaas)は、オランダやベルギーなどで親しまれている聖人の名前です。毎年12月5日の夜(または6日)に、子どもたちへプレゼントを届けてくれる存在として知られています。 白いひげに赤い衣装、長い杖――その姿、どこかで見覚えがありますよね。 そう、シンタクラースこそ、サンタクロースのモデルの一人なのです。 シンタクラースのモデルは「聖ニコラウス」 シンタクラースの元になった人物は、聖ニコラウス(Saint Nicholas)。聖ニコラウスは、4世紀ごろに活躍した、現在のトルコ南部(ミラ)の司教だった人物です。貧しい人や子どもを助けたことで知られています。 特に有名なのが、貧しい3人の娘が住む家の暖炉に、こっそりと金貨を投げ入れて、幸せな結婚をさせたという逸話です。この見返りを求めずに与えるやさしさが、今の「プレゼントを配るサンタクロース」の原点になりました。 12月6日は彼の命日であり、キリスト教では「聖ニコラウスの日」として祝われています。 シンタクラース祭はどんなお祭り? オランダでは、11月中旬になると、シンタクラースが船でやってくる入港イベントが行われます。シンタクラースは、白い祭服に赤いケープをまとい、赤い帽子をかぶっています。 そして、アメリゴという白馬に乗り(トナカイではないのですね)、ズワルト・ピートと呼ばれる従者を連れています。到着の日からシンタクラースは各地を回り、子どもたちにお菓子を配ってまわります。 クライマックスは12月5日の深夜。子どもたちは寝る前に、わら、ニンジンなどが入った靴と、水の入ったコップを暖炉のそばに置いておきます。これは、白馬アメリゴに一休みしてもらうためです。 そして、シンタクラースの歌を歌います。 翌朝、子どもたちが目覚めると、靴の中にはシンタクラースからのプレゼントが入っているのです。 オランダだけでなく、ベルギーやルクセンブルクなどでも、地域によって多少の違いはありますが、「シンタクラース」を祝う文化があります。こうした「シンタクラース」(Sinterklaas)の文化が、現在の「サンタクロース」(Santa Claus)の原型になっています。 ちなみに、オランダやベルギーなどでは、「シンタクラース祭」に加えて「クリスマス」もお祝いするそうです。2回もプレゼントがもらえるなんて、うらやましいですね。 文理LINE公式アカウントでクリスマスキャンペーン実施中! 現在、文理LINE公式アカウントにて、「2025クリスマスキャンペーン」を開催中です。 7問の3択クイズに答えてサンタさんのお手伝いをしてくれた方の中から、抽選で5名様に、500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募締切は2025年12月24日 23:59 です。 この機会に、ぜひ「文理LINE公式アカウント」を友だち追加してご応募ください。

中学英語の不定詞3用法を詳しく解説! ~意味・例文・使い分けと動名詞との違い~

もくじ はじめに 不定詞とは? 基本の形と役割を理解しよう 不定詞の3つの用法:具体的な判別法 3つの用法の見分け方:簡単な判別ステップ ★ 発展編 知っておきたい! 不定詞の応用表現 よくある質問:不定詞と動名詞(~ing)の違い まとめ 「不定詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 はじめに 英語の不定詞は、〈to+動詞の原形〉の形で表します。 最初は少し難しく感じるかもしれませんが、不定詞は英語の表現の幅を一気に広げてくれる大切な文法です。 不定詞の基本をしっかり理解しておくと、動名詞やあとで学ぶ不定詞の応用表現もスムーズに入ってきます。 不定詞は、形は同じ(〈to+動詞の原形〉)でも文の中でどんな役割をしているかによって意味が異なります。 主に次の3つの働きがあります。 1 名詞的用法:文の主語・目的語・補語になる(「〜すること」) 2 形容詞的用法:名詞を説明する(「〜するための」「〜すべき」) 3 副詞的用法:動詞や形容詞を説明する(「〜するために」) 一見、複雑そうですが、ポイントは「文中のどこに置かれているか」と「どんな意味で使われているか」の2つ。 この基本をつかめば、3用法の区別はそれほど難しくありません。 この記事では、この3つの用法をていねいに解説します。 さらに、不定詞の応用表現や名詞的用法とよく似た意味で使われる動名詞との使い分けについても、記事の最後でわかりやすく説明します。 読み終わるころには、「不定詞って意外と簡単!」と自信をもてるようになりますよ。 ★文理の問題集で「不定詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 不定詞とは? 基本の形と役割を理解しよう 不定詞は、〈to + 動詞の原形〉の形で表します。形を見るだけで「不定詞だ」とわかります。 重要なのは、この〈to + 動詞の原形〉が文の中でどんな役割を果たすかを理解することです。 不定詞の基本3用法 まずは〈to+原形〉でひとかたまりになっていることを認識し、次に「文中の位置」と「意味」でどの用法かを判断するクセをつけましょう。 不定詞の3つの用法:具体的な判別法 1 名詞的用法 不定詞が名詞と同じ働きをし、「~すること」の意味を表します。 動詞の目的語になります。また、文の主語や補語になることもあります。 2 形容詞的用法 不定詞が直前の名詞を説明し、「~するための」「~すべき」を表します。 見分け方のコツは「不定詞の直前に説明を受ける名詞があるか」をチェックすることです。 3 副詞的用法 不定詞が後ろから動詞や形容詞を説明します。 「~するために(目的)」や「~して(感情の原因・理由)」を表します。 見分け方のコツは「不定詞の前に説明を受ける動詞句や形容詞があるか」をチェックすることです。 3つの用法の見分け方:簡単な判別ステップ 〈to + learn〉を例に、文中の位置によって用法が変わる例を見てみましょう。 【判別ステップ】 1 「~すること」と訳してみる もし文が意味をなすなら名詞的用法。 2 直前に名詞があるか確認する 名詞があれば、それを説明している形容詞的用法。 3 「なぜ?」「どうして?」と問いかける 動詞や形容詞の目的・理由を説明していれば、副詞的用法。 ★ 発展編 知っておきたい! 不定詞の応用表現 以下の不定詞を使った表現は定期テストでもよく出題されます。 形と意味をセットで覚えましょう。 よくある質問:不定詞と動名詞(~ing)の違い Q1 不定詞も動名詞も目的語にとれる動詞は? like、love、hate、start、begin、continue などの動詞は目的語に不定詞も動名詞もとることができます。 I like to read books.(私は本を読むことが好きです) = I like reading books. Q2 目的語に不定詞だけを使う動詞は? want、decide、hope、wish などの動詞は不定詞のみを目的語とします。 I want to go home.(私は家に帰りたいです) × I want going home. Q3 目的語に動名詞だけを使う動詞は? enjoy、avoid、finishなどの動詞は動名詞(~ing)のみを目的語にとります。 I enjoy playing soccer.(私はサッカーをすることを楽しみます) × I enjoy to play soccer. Q4:不定詞と動名詞で意味が異なる動詞は? try、remember、forgetなどはどちらを目的語としてとるかで意味が異なるので要注意です。 tryとrememberを例に見てみましょう。 まとめ 不定詞〈to+動詞の原形〉には、名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法の3つの働きがあり、それぞれが文の中で異なる役割を果たしています。 どの用法を使っているのかを見分けるときは、 「文中の位置を見る」 「意味を訳してみる」 「その文で何を説明したいのか考える」 の3ステップがとても役立ちます。 また、不定詞と動名詞の違いもおさえておきましょう。 不定詞は「~すること」「〜するための」「~するために」などの幅広い使い方をします。 一方、動名詞は「~すること」という名詞的な働きが中心です。 この特徴を押さえておけば、その違いも自然と理解しやすくなります。 最初は少し難しく感じるかもしれません。しかし、ポイントをつかむと不定詞は英語表現を一気に広げてくれる便利な文法です。 問題練習をしながら、ぜひ「不定詞を使いこなせる」感覚を身につけていきましょう。 「不定詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用まで問題をしっかりとこなすことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、英語を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

風邪をひかずに集中力をキープ! 入試を乗り切る体調管理術

もくじ なぜ体調管理が大事なのか 集中力を維持!生活リズムの「3つの鉄則」 風邪・インフルエンザに負けない「防御の習慣」 疲労のサインを見逃さない「SOSチェックリスト」 まとめ:体調管理は「最も重要な受験対策」 受験勉強を戦略的に!文理のおすすめ高校入試教材 なぜ体調管理が大事なのか 高校受験に向けて成績を上げるためには、毎日の勉強時間の確保が重要です。 多くの皆さんが、夜遅くまで机に向かったり、休日に長時間集中したりと、 「どれだけ時間を確保できるか」 に意識を向けていることでしょう。 もちろん、学習時間を確保することは大切です。 しかし、実はその「時間」以上に大切なのが、時間の密度を決める「集中力」です。 体調管理は、この集中力を最大化し、維持するための土台づくりなのです。 集中力と体調はセットである 体調が整っていない状態では、どんなに机に向かっても脳のパフォーマンスは上がりません。 ◆ 鼻詰まりや軽い頭の重さを感じるだけで、それまで順調だった集中力が一瞬で失われてしまう。 ◆ 目の疲れや肩こりがあるせいで、大事な解説がなかなか頭に入ってこない。 このように、小さな不調が勉強の効率を激しく下げてしまうのです。 体調管理は、あなたの集中力を守り、勉強の効率を上げるための大切な土台づくりなのです。 受験は「計画」が命! 体調不良は避けたい落とし穴 高校受験は、試験当日までの残り時間を逆算し、計画的に勉強を進めることが成功の鍵です。 ここで、体調不良を起こすとどうなるでしょうか。 ◆数日間の勉強時間がストップし、学習スケジュールに遅れが出ます。 ◆回復後も、遅れを取り戻すのにエネルギーを使い、新しい単元に進むのが難しくなります。 論理的な思考と計画が求められる受験において、体調不良はスケジュールを乱す大きな落とし穴です。 自己管理能力こそが、あなたの勉強計画を最後まで守り抜くための重要な力です。 体調管理は単なる「予防」ではなく、「集中力を守り、計画をスムーズに進めるための戦略」なのです。 集中力を維持!生活リズムの「3つの鉄則」 体調管理の土台は、日々の生活リズムにあります。 特に大切な「睡眠」「食事」「休憩」について、みなさんがすぐに取り入れられる3つのルールを見ていきましょう。 鉄則1:ゴールデンタイムは気にしない! 「睡眠の質」を重視 かつて、 「夜10時から深夜2時は成長ホルモンが活発に出るゴールデンタイムだから、この時間に寝たほうが良い」 と言われていました。 しかし、最近の研究では、寝る時間帯よりも「睡眠の質」の方が重要であるという考えも出てきました。 質の高い睡眠は、記憶の定着にもつながります。 規則正しい睡眠を習慣に 平日と休日で起床時間を大きく変えず、毎日同じ時間に寝起きしましょう。 朝、決まった時間に朝日を浴びると、体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れるサイクルが整います。 とはいえ、朝は眠くてなかなか起きられないこともありますよね。 ◆ 起きたらすぐにカーテンと窓を開ける。 ◆ 少し冷たい水で顔を洗う など、自分に合った目が覚める行動をとってみましょう。 寝る前は「クールダウン時間」を作る 就寝の1時間前には、スマホやゲーム機を手放しましょう。 ブルーライト(画面から出る強い光)は、眠気を誘うホルモン(メラトニン)の分泌を邪魔して、眠りを浅くしてしまいます。 スマホやゲームはほどほどにし、軽い読書やストレッチでリラックスする時間を作ることが重要です。 誘惑に負けそうなときは、 「この行動が合格につながるんだ」 「合格するためにがんばれ私」 などと声に出して言ってみましょう。 鉄則2:「脳のエネルギー」を絶やさない補給術 脳は、ブドウ糖をエネルギー源としています。 このブドウ糖が不足すると、集中力は低下し、イライラしやすくなります。 朝食の重要性 朝食をしっかり摂ることで、午前中の脳のエネルギーが安定します。 ご飯やパンなどの炭水化物と、卵や肉などのタンパク質をバランス良く摂り、午前中の集中力を保ちましょう。 【ブドウ糖を含む主な食材】 白米、パン、じゃがいも、バナナなどが挙げられます。 戦略的なブドウ糖の摂取 長時間勉強して集中力が切れてきたと感じたら、少量のブドウ糖(例:ラムネ菓子)を補給しましょう。 ブドウ糖は吸収が早いので、手軽に脳のエネルギーを回復させることができます。 ただし、摂りすぎると逆に眠くなる(血糖値の急降下)ので注意が必要です。 鉄則3:体をほぐして「血流」をアップ 長時間座って勉強していると、血流が悪くなり、肩こりや目の疲れから集中力が切れます。 5分間の休憩で体を動かすことが、リフレッシュと集中力復活の鍵です。 「ポモドーロ・テクニック」を応用 ポモドーロ・テクニックとは、「集中時間と短い休憩時間を交互に繰り返す」勉強法です。 25分勉強したら5分休憩するなどが効果的です。 イタリア語で「トマト」を意味するこのテクニックは、考案者がトマト型のキッチンタイマーを使っていたことに由来しています。 休憩時間になったら、すぐにスマホを見るのではなく、軽く体を動かしましょう。 軽いストレッチや首回しは、血流を良くし、新鮮な酸素を脳に送ることができます。 椅子に座ったままできる首や肩甲骨を動かすストレッチは、凝り固まった筋肉をほぐすのに効果的です。 風邪・インフルエンザに負けない「防御の習慣」 受験生にとって、風邪やインフルエンザは絶対に避けたいところです。 ここでは、日々の生活で実践すべき、ウイルスに負けないための具体的な「防御の習慣」を見ていきましょう。 予防の基本中の基本:手洗い・うがいの正しい手順 「手洗いうがいはしているから大丈夫」 と思いがちですが、実は正しい手順でできていないケースも少なくありません。 自己流ではなく、科学的に効果のある方法を徹底しましょう。 正しい手洗いを徹底 石鹸を使い、指の間、手の甲、そして爪の先まで、最低でも30秒以上かけて丁寧に洗いましょう。 外から帰宅したときだけでなく、食事の前や勉強の休憩中など、こまめに手を洗うことが重要です。 喉のケア 外出後や人が多く集まる場所に行った後は、必ずうがいをしましょう。 特に流行期は、殺菌作用のあるうがい薬を使うことも効果的です。 喉を乾燥させないことも重要です。 見落としがちな点:乾燥とマスク ウイルスは湿気に弱く、乾燥した環境を好みます。 室内の環境を整えることが、風邪予防の重要なポイントです。 加湿の重要性 空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜の防御機能が低下し、ウイルスが侵入しやすくなります。 部屋の湿度を50%~60%に保つことを意識しましょう。 加湿器がない場合は、濡れタオルを部屋に干すだけでも効果があります。 正しいマスクの付け方 人が多い場所へ行く際は、マスクを着用しましょう。 重要なのは、鼻と口を完全に覆い、隙間がないようにフィットさせることです。 マスクが汚れたり湿ったりしたら、こまめに取り替えるようにしましょう。 疲労のサインを見逃さない「SOSチェックリスト」 体調不良が本格化する前に、「少し疲れているな」「集中力が落ちてきたな」という体のサインに気づくことが非常に大切です。 頑張りすぎる中学生ほど、この「SOS」を見逃しがちです。以下のチェックリストで、自分の状態を冷静に確認してみましょう。 要注意!集中力低下のサイン 以下の項目に当てはまる数が多いほど、「休むべきサイン」または「勉強法を見直すべきサイン」が出ている証拠です。 ◆ 朝、なかなかベッドから出られず、起きた後も頭が重い。 ◆ 勉強中に、内容が頭に入らず、同じところを何度も読み返してしまう。 ◆ 以前は解けた問題で、単純なミス(計算ミスなど)が増えている。 ◆ イライラしたり、小さなことで家族や友達に強く当たってしまう。 ◆ 肩こりや目の疲れがひどく、休憩してもなかなか回復しない。 サインが出たら「勇気ある一時停止」を もしチェックリストに多く当てはまったら、それはあなたの体が悲鳴を上げている証拠です。 「もう少し頑張ろう」と無理を続けると、かえって大きな体調不良につながり、計画が大きく遅れてしまいます。 【取るべき行動】 1. 睡眠を最優先:その日の勉強を切り上げ、いつもより早く寝ましょう。 2. 体を動かす:外に出て散歩をするなど、軽い運動で気分転換を図りましょう。 3. 保護者とのコミュニケーション:保護者や先生に正直に体調や精神状態を伝え、協力してもらいましょう。 無理を隠さずに話すことが、体調を回復させるための最初の一歩です。 疲労のサインを見つけたら、すぐに「勇気ある一時停止」をすることが、集中力を維持し、最終的な目標達成に繋がる最も論理的な行動なのです。 まとめ:体調管理は「最も重要な受験対策」 今回の記事では、体調管理が単なる「予防」ではなく、「集中力と学習計画を守るための戦略的な行動」であることを解説しました。 風邪をひいたり、疲れで集中力が落ちたりすることは、受験において避けたい最大の落とし穴です。 体調管理は、勉強時間と同じくらい、あるいはそれ以上に大切な最も重要な受験対策なのです。 今日からできる!「集中力UP」のための3つの行動 最後に、この記事で紹介した内容の中から、今日からすぐに始められる具体的な行動を3つにしぼって確認しましょう。 1. スマホを寝室に持ち込まない 寝る前のブルーライトをカットし、睡眠の質を向上させます。質の高い睡眠こそが、記憶の定着と翌日の集中力アップに繋がります。 2. 勉強中に5分間、ストレッチをする 長時間座りっぱなしで血流が悪くなるのを防ぎます。休憩のたびに体を動かすことで、脳に新鮮な酸素を送り、集中力の回復を図りましょう。 3. 疲労のサインを正直に伝える 少しでも「疲れた」「しんどい」と感じたら、無理をせず、保護者や先生にそのサインを伝えましょう。 早めの休息こそが、計画の遅れを最小限に抑える最も賢い選択です。 受験勉強を戦略的に!文理のおすすめ高校入試教材 体調を整えたら、いよいよ本格的な受験対策です。 文理では、あなたの学習スタイルに合わせて選べる3つの人気シリーズをご用意しています。 「完全攻略高校入試」シリーズ 入試によく出る問題パターンを徹底分析し、網羅した定番シリーズです。 各単元の重要ポイントを段階的にステップアップしながら学習でき、基礎から応用までをムラなく仕上げられます。 この一冊で全範囲の定着を目指す、王道の受験対策教材です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わからないをわかるにかえる高校入試」シリーズ 「なぜそうなるか」を徹底的に解説し、つまずきやすいポイントを乗り越えるための理解を深めます。 やさしい言葉と図解で「自分で考えてわかる」状態を作り出し、苦手意識を克服できます。 教科書から入試までの橋渡しをしたい、一つひとつ着実に理解したいあなたに最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「コーチと入試対策」シリーズ まるで隣にコーチがいるような構成で、問題を解く際の思考プロセスを丁寧にガイドします。 問題の読み解き方や、得点に繋がる解答の書き方を身につけることを目的としています。 入試実戦力と答案作成力を磨き、本番で確実に点を取る力を養います。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 執筆者紹介 【今回の執筆者】 スー 【プロフィール】 学生時代サッカー、テニス部に所属していました。 スポーツ全般大好きです! 横浜F・マリノスサポーター 最近ボドゲにはまっていて、ボドゲカフェによく行きます!

勉強の合間に食べたいおすすめお菓子 5選

みなさん、長時間の勉強、おつかれさまです! 問題を解いたり、暗記をしたりしていると、だんだん頭がぼーっとしてきますよね。 そんなときに欲しくなるのが、ちょっとした「お菓子」です。 お菓子っておいしいですよね! そこで今回は「勉強の合間にお菓子を食べたくなる」、そんな時におすすめのお菓子とちょっとした食べ方の工夫を紹介します。 実は、勉強の合間に食べるお菓子には、集中力を回復させたり、気分転換になったりする大切な役割があります。 今回は、小学校高学年から中学生におすすめしたい「勉強の合間に食べたいお菓子 5選」をご紹介します! 1 チョコレート まずは定番のチョコレート。 チョコレートに含まれる「ブドウ糖」は、脳の大事なエネルギー源です。 疲れた頭にすばやく栄養が行きわたり、集中力アップが期待できます。 特におすすめなのは、食べすぎを防ぎやすい個包装タイプのチョコレート。 一口サイズなら、勉強の邪魔にならずにパクッと食べられますね。 甘いものが好きな人には、ぴったりのおやつです。 2 ガム 眠気を吹き飛ばしたいときは、ガムがおすすめです。 ガムをかむことで脳が刺激され、集中しやすくなると言われています。 特にミント味やフルーツ味など、すっきりした味のガムは、気分転換にもなります。 プロスポーツ選手も試合中にガムを噛んでいることがありますね。 長時間同じ姿勢で勉強していると、どうしても集中力が切れがちになります。 そんなとき、ガムをかむことでリズムが生まれ、やる気も回復しやすくなりますよ。 3 クッキー・ビスケット ちょっと小腹がすいたときには、クッキーやビスケットがぴったり。 サクサクとした食感で気分転換になり、甘さで疲れもやわらぎます。 牛乳やお茶と一緒に食べると、さらにリラックスできますね。 ただし、食べすぎると眠くなってしまうこともあるので、2~3枚くらいを目安にするのがおすすめです。 4 ナッツ・小魚 甘いお菓子だけでなく、体にもやさしいおやつ、ナッツや小魚も取り入れたいところ。 アーモンドやくるみなどのナッツ類、小魚アーモンドは、カルシウムやミネラルが豊富で、成長期の体にもぴったりです。 よくかんで食べることで、脳への刺激にもなり、眠気対策にも効果的。 甘いお菓子が続いたときの、リフレッシュにもおすすめです。 5 グミ 最近人気なのがグミです。 ほどよい硬さでかみごたえがあり、味のバリエーションも豊富なので、気分に合わせて選べます。 かむことで眠気が覚めやすく、勉強のスイッチを入れなおすのにぴったりです。 最近は特にかみごたえを強くしたグミも売っていますね。 またフルーツ味のグミなら、気分も明るくなって、次の問題にも前向きに取り組めそうです。 個人的にはブドウ味のグミが好きです! みなさんはどうですか。 まとめ いかがでしたでしょうか。 勉強の合間に食べるお菓子は、ただの「お楽しみ」ではなく、集中力を回復させたり、気分転換になったりする大切なサポーターです。 ポイントは、 食べすぎないこと だらだら食べ続けないこと 勉強の区切りで食べること この3つを意識することです。 お気に入りのおやつを上手に取り入れて、毎日の勉強を少しでも楽しく、そして効率よく進めていきましょう! 【今回の執筆者】厚別太郎【プロフィール】北海道在住で、北海道グルメのレポートが趣味です。音楽が好きで、時々札幌周辺のライブハウスに出現します。 最近はオンライン対戦の野球ゲームにもハマっています(*^〇^*)

2025クリスマスキャンペーン実施中!

2025クリスマスキャンペーン もうすぐクリスマス! サンタさんは大忙し。ひとりで、世界中の子どもにプレゼントを届けるのはとっても大変です。そんなサンタさんのお仕事を、文理LINE公式アカウントで出題する7問の3択クイズに答えて手助けしてあげましょう。 最後まで問題を解いてくれた方の中から、抽選で5名様に500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募資格 利用規約に同意していただいた日本国内に在住の方ならどなたでも応募可能です。 応募方法 STEP1:文理のLINE公式アカウントを友だち追加 STEP2:クイズに回答 STEP3:すべてのクイズに回答すると進める応募フォームに必要事項を記入し、応募 ※応募は、おひとり様1回までとなります。 ▲メニューから「2025クリスマスキャンペーン」をタップ プレゼント内容 抽選で5名様に、図書カードネットギフト500円分をプレゼント 当選について ・応募期間終了後、抽選によって当選者を決定いたします。 ・当選発表は、2025年12月下旬、景品の発送をもってかえさせていただきます。 ※景品の発送は日本国内に限らせていただきます。 ※LINEのアカウントの削除または変更等の理由により、プレゼントのお届けができない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせは、こちらのフォームまでお願いいたします。 当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。