内申点が低いと受験に不利? 今からできる内申点UP方法を紹介!

はじめに:内申点ってなに? なぜ注目されているの?

みなさん、「内申点」という言葉を聞いたことがありますか?

高校受験を控える中学生のみなさんやその保護者の方はもちろん、小学生のお子様をもつ保護者の方も、この言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。

内申点とは、中学校での学校生活の記録として、成績・態度・提出物などを先生方が総合的に数値化したものです。

では、もう少し具体的に見ていきましょう。

「通知表」と「内申点(内申書)」はどう違うの?

先生から渡される「通知表」は、お子様の頑張りを家庭に伝えるためのものです。

これに対し、高校に提出される「内申書」(その一部が内申点)は、受験の合否判定に使われる正式な文書です。

通知表の評定(5段階評価など)をもとに作成されます。

一方、内申書には成績だけでなく、出欠状況や部活動、委員会活動、その他特記事項など、学校生活全般の記録が含まれます。

つまり、通知表は「ご家庭への報告書」、内申書は「高校への正式な報告書」という違いがあります。

高校入試で内申点が重視される理由

なぜ内申点が高校入試でこんなにも注目されているのでしょうか?

それは、高校側が「受験当日の点数だけでは見えない日頃の頑張り」を知りたいと考えているからです。

①中学校での学びの姿勢

授業を真面目に受けているか、課題をきちんと提出しているかなど、高校での学習に耐えうる学習態度があるかを見ています。

②公平な評価

受験は一発勝負ですが、内申点は中学生活の日々の積み重ね。

多様な視点から、より公平にみなさんの努力を評価するための重要な資料となります。

☆本ブログの過去の記事でも内申点について解説しています。

本記事ではさらに掘り下げ、くわしく説明しています。

特に、「内申点が受験だけでなく、その後にも影響すること」や「内申点が決まる観点」を具体的な行動と結びつけて解説します。

意外と知らない! 内申点が見られる3つの場面

内申点は、単に受験で点数に換算されるだけでなく、みなさんの進路選択のあらゆる場面で関わってきます。

① 推薦入試では“出願の条件”になることも

「推薦入試」を検討している場合、内申点は特に合否の重要な要素となります。

多くの高校では、推薦入試の出願資格として、「内申点の合計が〇点以上」といった基準を設けています。

内申点がこの基準に満たない場合、どれだけ筆記試験の対策をしていても、そもそも出願すらできないことになってしまいます。

たとえば、「推薦入試=内申命(いのち)」と言われる地域や、難関校の推薦では、高い内申点が求められる傾向があります。

地域や年度によって基準は異なりますが、「推薦で合格したい!」と願うなら、中1・中2のうちから内申点を意識した生活を送ることが不可欠です。

② 一般入試でも“内申が鍵になる”高校もある

「推薦ではなく一般入試で頑張るから大丈夫」と思っていませんか?

実は、一般入試においても内申点の重要性は高いです。

公立高校の一般入試では、「学力検査(当日の筆記試験)」と「内申点(調査書)」の合計点で合否が判定されます。

高校によってその割合は異なりますが、特にトップ校などでは、合格者の内申点のレベルが高い傾向にあります。

「内申が足りないと、当日の筆記試験で満点に近い点を取らなければ逆転不可能」なケースもあります。

「実力があるのに、内申点が足りなくて悔しい思いをした…」となりたくないですよね。

早いうちから内申点対策を意識し、「実力と内申」の両方をバランス良く伸ばしていくことが大切です。

③ 内申点は“進学後”でも使われるケースあり

内申点の記録は、高校入試のためだけのものではありません。

高校進学後も、在籍していた中学校から提出された「内申書(調査書)」が、高校内での参考資料として保管されることがあります。

たとえば、大学受験における推薦入試の校内選考や、高校入学後の特待生制度、奨学金の申請などです。

さまざまな場面で「中学時代の記録」が参照される可能性がゼロではありません。

内申点は、単なる受験の一要素ではなく、「長く残る記録」としてみなさんの未来に影響を与えることを覚えておきましょう。

保護者の方も、お子さまの学校生活の記録が長く残ることを意識し、日常の取り組みを見守ってあげましょう。

いつから内申点は関係するの? 「記録される学年」ガイド

「いつから本気を出せばいいの?」という疑問は、中学生や保護者のみなさんが最も気になるポイントかもしれません。

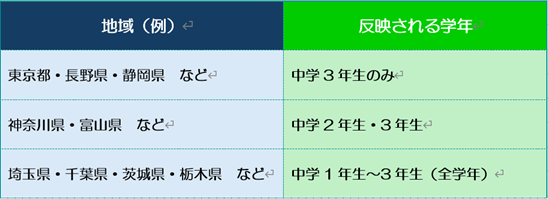

1.地域によって異なる内申点が反映される学年

内申点がいつの学年の成績から高校入試に反映されるかは、都道府県によって大きく異なります。

近年では、中1からの努力が評価につながるケースが多く見られます。

下記の表では、主に関東圏を例に取り上げました。

※上記は2025年11月時点の情報で、一例です。詳細は必ずお住まいの地域の教育委員会や中学校にご確認ください。

東京都のように「中3のみ」という地域もありますが、関東圏では、神奈川県、埼玉県、千葉県は中1・中2の成績も入試に影響します。

2.中1から意識すべき“3つの理由”

たとえ「中3のみ」反映される地域に住んでいても、中学1年生から内申点を意識することは非常に重要です。

①成績はすぐには上がらない

「中3から頑張れば大丈夫」と思っても、いきなり成績を劇的に上げるのは難しいものです。

特に苦手教科の克服には時間がかかります。

中1・中2から学習習慣をつけておけば、中3で焦ることなく受験対策に集中できます。

②通知表=次学年の評価にも影響

中1・中2の通知表の評定は、先生方が「この生徒はどれくらいできるか」を把握するための参考情報となります。

特に、中1で良いスタートを切ったことで、先生からの期待値が高まり、次学年以降の授業での態度や取り組みへの評価にも、無意識のうちに良い影響を与える可能性があります。

③生活記録が蓄積される

内申書には、成績だけでなく、部活動、委員会、学校行事への取り組み、そして欠席日数などの「生活記録」も記載されます。

これらは中1からの積み重ねであり、中3になってから挽回することはできないものです。

「中3から頑張っても遅い?」と不安になる必要はありません。

しかし、中1から意識することで「高校合格のチャンス」が広がることは間違いありません。

内申点はこう決まる! 3つの観点とその見られ方

現在の内申点は、単に定期テストの点数だけで決まるわけではありません。

新しい学習指導要領に基づき、主に3つの観点からみなさんの学習状況が評価されています。

観点1:知識・技能(主にテスト・小テスト・技能評価)

これはみなさんが最もイメージしやすい観点です。

定期テスト、小テストの成績が主な評価対象です。

ただし、筆記試験だけでなく、実技教科における「音楽の演奏」「体育の技能」「家庭科のレポート」など、教科ごとの技能の習得度も含まれます。

★日々の予習・復習、テスト対策におすすめの文理の問題集

観点2:思考力・判断力・表現力(主にレポート・発表・考察)

知識を使って「自分で考え、判断し、表現する力」が評価されます。

発展的な問題へのチャレンジ、レポートの論理性、授業中の発言の内容、グループワークでの考察などが評価対象です。

ただ正解の答えを出すだけでなく、「なぜそうなるのか」を深く考え、自分の言葉で説明できているかが重視されます。

忘れられがちな観点ですが、授業での発言やノートの内容など、先生がしっかり見ている部分です。

点数と同様に、積極的に「自分の考え」を出す姿勢が大切です。

観点3:主体的に学習に取り組む態度(主に態度・課題の提出)

これは「内申点アップの最大のカギ」とも言えます。

授業中の発言、聞く姿勢、課題の提出状況など、“普段の行動”が丁寧に評価されます。

単に「発言が多い」だけでなく、「授業内容に沿った適切な発言か」「真剣に話を聞いているか」といった授業への積極的な参加姿勢が評価されます。

家庭学習だけでなく、授業中にどれだけ主体的に学ぼうとしているかが評価の対象になる点に注意が必要です。

内申点を上げるために今すぐできる6つの行動

内申点アップは特別なことではありません。日々の学校生活を見直し、小さな行動を変えることから始まります。

① テストの“1週間前から”復習スタート

内申点のベースとなる「観点1:知識・技能」を上げるためには、定期テストでしっかり点数を取ることが不可欠です。

〈目標〉

観点①対策として、「高得点を取ること」を意識しましょう。

〈行動〉

テストの1週間前から復習を始める習慣をつけましょう。

前日に焦って一夜漬けをするのではなく、計画的に勉強することで、深く内容を理解でき、結果として「知識・技能」の評価につながります。

② 提出物は“ただ出す”のではなく“ていねいに出す”

「観点3:主体的に学習に取り組む態度」で最も先生に見られるのが提出物です。

〈工夫〉

締切りを守るのはもちろん、ただ課題を提出するだけでなく、内容を工夫する姿勢も評価されます。

〈ワンポイント〉

文字を丁寧に書きましょう。読みやすい文字は先生に好印象です。

課題に表紙をつけたり、図や表を使ったり、といった工夫をして提出してみましょう。

課題の余白などに「〜についてもっと知りたいです」といった感想を書いて提出してみましょう。熱意を伝えることができます。

③ 実技教科を“手を抜かず”にがんばる

実技教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)を軽視してはいけません。

〈重要性〉

たとえば、東京都では、高校入試の際、実技4教科の評定合計を2倍して計算されます。

このように、主要5教科と同じかそれ以上に実技教科を重要視する地域もあります。

〈熱意〉

実技(演奏する、絵を描く、球技をする、など)が苦手でも「真剣に取り組む姿勢」は評価されます。

筆記テスト(知識・技能)で満点をめざしてみましょう。

また、提出物(主体的な態度)も工夫してみましょう。

実技の全教科でベストを尽くしましょう。

④ 授業中の“ノートのとり方”を工夫する

授業中の活動は、観点2と観点3の両方に影響します。

〈丁寧さ〉

発表やプリント提出だけでなく、ノートの“丁寧さ”も重要です。

単に先生の板書を写すだけでなく、自分で考えたことや質問したいことなどをメモとして残すことで、主体的な学びの記録になります。

〈工夫例〉

日付と授業テーマを必ず書きましょう。

重要なポイントや感想などを色を変えて書きましょう。

授業後に「まとめページ」を作って、学習したことを整理しましょう。

⑤ 発表・質問に“1回は手を挙げる”を目標に

授業への積極性は、観点2と観点3を上げる直接的な行動です。

〈積極性のアピール〉

授業中の積極性は評価の対象です。授業中に「1回は手を挙げる」を目標にしましょう。

〈シャイな人向け対策〉

授業が始まる前に教科書やノートを読み返し、「質問メモ」をあらかじめ用意しておきましょう。

難しい質問でなくても、「この用語はどういう意味ですか?」といった確認の質問でも十分に意欲を示すことができます。

⑥ 欠席・遅刻をできるだけ減らす

内申書には、成績以外に「出欠の記録」が記載されます。

〈推薦入試への影響〉

欠席日数が多いと、特に推薦入試で不利になる可能性があります。

〈体調管理〉

健康管理を徹底し、欠席・遅刻を極力減らすようにしましょう。

やむを得ない事情(病気や家庭の事情など)がある場合は、必ず事前に担任の先生に相談することが大切です。

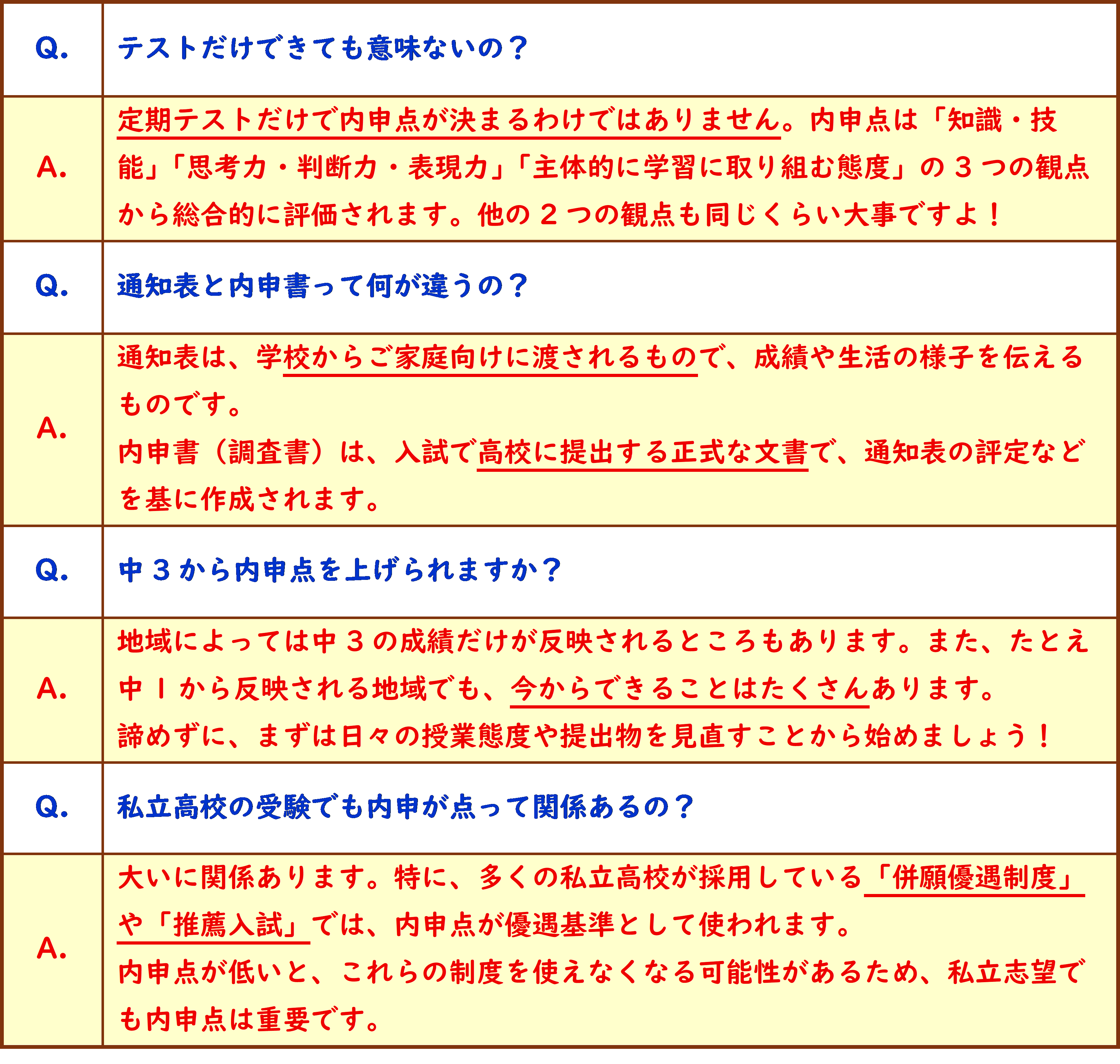

よくある誤解Q&A:内申点ってホントに大事?

内申点について、みなさんが疑問に思いやすいテーマをQ&A形式で示します。

まとめ:内申点は「未来の選択肢」を広げるカギ

内申点とは、みなさんの「未来の選択肢」を広げるカギとなるものです。単に「受験の合否に関わる」だけではありません。

内申点を高くすることで、受験できる高校の幅(進路の自由度)が変わり、希望する進路を実現しやすくなるのです。

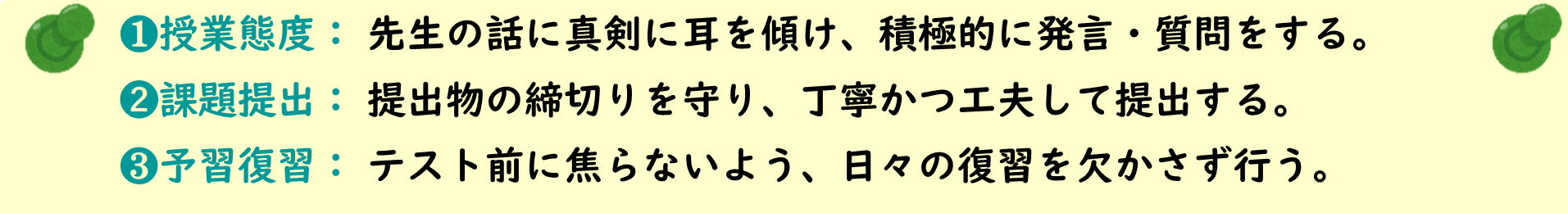

内申点を上げるために、今日からできることは次の3つです。

内申点対策は、決して受験のための特別な勉強ではありません。

それは、「普段の学校生活を大切にし、真面目に学ぶ姿勢を身につけること」そのものです。

この記事を読んだら、ぜひ今日から一つでも行動を変えてみましょう。

みなさんの日々の努力が、きっと未来の大きな選択肢につながります。

保護者のみなさんも、お子さまの努力を日々見守り、その成長を一緒に喜んであげてください。

内申点UPにおすすめの文理の問題集

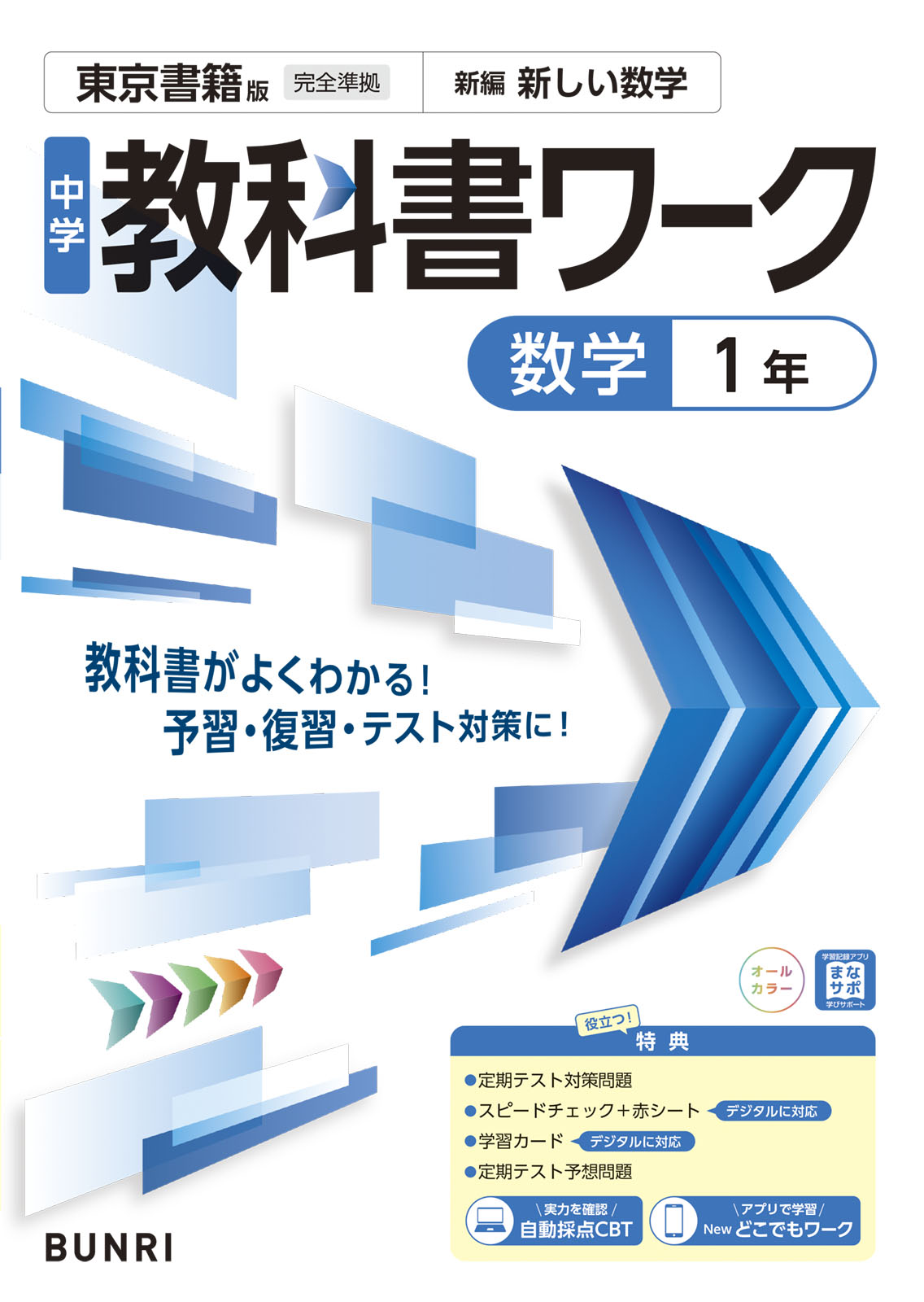

毎日の予習・復習なら、「中学教科書ワーク」

学校の授業がよくわかる!

教科書に完全対応した準拠版ワーク

充実した特典で、あなたの日々の学習を完全サポート

テスト直前の対策なら、「定期テストの攻略本」

テストに出るトコ、スピード学習

定期テスト対策の決定版

これでテスト対策はバッチリ

★どちらのシリーズも実技教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)があります。それぞれ1冊でその教科の3年間分の内容を学習できます。