なるほど!Bunri‐LOG

対象

色々な国の言葉で「ありがとう」と言いたいんだ!

最近あるドラマをみていて、行ったことない国だけど、 「こんにちは」とか「ありがとう」の、国の言葉はなんとなく知ってるな~と思いました。 わたしがいま住んでいるところは観光地なので、外国からいらしている観光客の方が多いのですが、 お店で注文の仕方を教えてあげたり、道案内をしたりすると、「ありがとう~」と日本語で言ってくれて、嬉しくなります。 海外に行った時に、その土地の言葉で「ありがとう」と言えたらとっても素敵ですよね! 今回の記事では、「色々な国のありがとう」をまとめてみます! ※紹介しているのは、基本的な表現です。その他の言い方もあります。 色々な国のありがとう 英語:「Thank you」 (サンキュー) アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど、英語圏で広く使われている感謝の言葉です。 日本にいても、日常的に使いますよね。「Thank」は思う・考える意味の「Think」が語源とされていて、 相手のことを思いやる気持ちが、感謝の言葉となったようです。 フランス語:「Merci 」 (メルシー) フランス、ベルギーなどのフランス語圏での基本的な感謝の表現です。 ラテン語で「慈悲・恵み」という意味の「メルセス」が語源とされています。 ドイツ語:「Danke」 (ダンケ) ドイツ語で「ありがとう」は「ダンケ」です。 丁寧に言いたいときは、「Danke schön」(ダンケシェーン)を使いましょう。 ダンケシェーンってなんだか言いたくなりますよね。 スペイン語:「Gracias」(グラシアス) スペイン、アルゼンチン、チリなどのスペイン語圏で使われる、基本的な感謝の表現です。 イタリア語:「Grazie」 (グラッチェ) 「ありがとう」という意味のイタリア語での一般的な表現です。 ラテン語で「好意・感謝」という意味の「グラティア」が語源とされています。 ウクライナ語:「Дякую」 (Dyakuyu) (ジャークユ) 「ありがとう」という意味のウクライナ語の一般的な表現です。 ポーランド語でありがとうは「dziękuję」(ジェンクイエン)といい、その語源は同じです。 ポルトガル語:「Obrigado」(オブリガード)/「Obrigada」(オブリガーダ) ポルトガル、ブラジルなどのポルトガル語圏で感謝をあらわすときに用いられます。 話す人によって表現が変わる言葉で、男性は「オブリガード」を、女性は「オブリガーダ」を使っています。 ギリシャ語:「ευχαριστώ」 (Ευχαριστώ) (エウハリストー) 「ありがとう」の意味のギリシャ語です。 丁寧に言いたいときは、「Ευχαριστώ πολύ」(エウハリストー・ポリ)を使いましょう。 ロシア語:「Спасибо」 (Spasibo) (スパシーバ) 「ありがとう」という意味のロシア語での一般的なフレーズです。 「スパシー」が「加護」、「バ」は「神様」を意味していて、 神様のご加護がありますようにというニュアンスが感謝の言葉になったようです。 中国語:「谢谢」 (xièxiè) (シェイシェイ) 中国全土で感謝をあらわすときに使われる表現です。 日本語の、感謝の「謝」と同じですね。 韓国語:「감사합니다」 (gamsahamnida) (カムサハムニダ) 正式な場面や日常会話で使われる、韓国語の基本的な感謝の表現です。 「カムサ」が「感謝」で、「ハムニダ」が「します」という意味で、あわせて感謝しますという意味です。 タイ語:「ขอบคุณ」 (khop khun) (コープ クン) 「ありがとう」という意味のタイ語での一般的なフレーズです。 「コープ」は「感謝」で、「クン」は「あなた」という意味で、あわせてありがとうという意味です。 ヒンディー語:「धन्यवाद」 (dhanyavād) (ダニャヴァード) インドで使われる、ヒンディー語の「ありがとう」という意味の一般的な表現です。 インドネシア語:「Terima Kasih」(トゥリマカシー) 「ありがとう」という意味のインドネシア語での一般的なフレーズです。 「トゥリマ」は「受け入れる」で、「カシー」は「愛情・慈悲」という意味があります。 スワヒリ語:「Asante」 (アサンテ) 東アフリカで広く使われている、心からの感謝を表す言葉です。 より強調したいときは、「Asante sana」(アサンテ サナ)と言いましょう。 アラビア語:「شكرا」 (shukran) (シュクラン) アラブ全域で通じる感謝の言葉で、敬意を含んだ表現です。 さいごに 世界はまだまだ広いので、少しの言語しかご紹介できませんでしたが、 ほかに気になる国の言葉があれば、ぜひ調べてみてください! ここまでお読みいただき、「ありがとう」! 【今回の執筆者】 イニシャル:MU 年代:20代 ~今日の一言~ いまいちばん行きたい国はギリシャです!

キュリオって何者?

こんにちは! ぼくはキュリオ! 株式会社文理のマスコットキャラクターだよ! 最近、「キュリオって何?」「猫なの?」 という声を聞くことが増えてきたので、今日はこの場を借りて自己紹介をしたいと思います! 目次 キュリオって何者? 名前は公募で決まった! 公式キャラクターなの? キュリオの部屋を見たい? 猫なの? キャラ仲間ができた! キュリオって何者? ぼくはもともと、文理Webサイトのマスコットキャラクターだったんだ。 2005年3月10日に文理HPが全面リニューアルしたときに、生まれたんだよ。 2005年当時のHPがこちら! 見たことあるかな? 名前は公募で決まった! 「キュリオ」っていう名前は、なんと新聞での募集で決まったよ! 「この子に名前をつけてキャンペーン」で多数の応募をもらい、その中から選ばれたのが『キュリオ』なんだ。 「好奇心」を意味する、「curiosity(キュリオシティー)」という言葉に由来しているよ。 当時のHPのニュースを見ると、ネーミングキャンペーンの文字が! 公式キャラクターなの? はじめはWebサイトのキャラクターだったのが、 次第に本やお店のPOPなどにも登場するようになっていったよ。 2010年には@curio_bunriのSNSアカウントも開始! 今ではすっかりお決まりのキャラクターとして定着したんだ。 ▼小学教科書ワークの付録や、中学教科書ワーク付録アプリに登場! ただ、企業を代表する公式キャラクターとして生まれたわけではないから、 「公式キャラクターか?」といわれると微妙なところなんだ。 キュリオの部屋を見たい? 「どこでもワーク」には、ぼくの部屋を完成させるおまけがついてる! 教科・学年によって部屋は少しずつ異なっているよ。 教科ごとに異なるぼくのファッションにも注目! どこでもワークについてくわしくはこちら! ▶シリーズページはこちら 猫なの? ぼくは、猫のキャラクターというわけではなくて、キュリオはキュリオなんだ。 特に猫らしい習性もないんだよ。 (実は箱に入ったことはあるけど・・・) 好きな食べ物はカレー! キャラ仲間ができた! 2023年に開設した文理のLINE公式アカウントでは、 「B-DESKくん」が新たに登場! 後輩ができたよ! Bは「勉強」のBなんだ。 LINE公式アカウントやアプリ「まなサポ」、新しくできた付録の利用サイトでは、 B-DESKくんが活躍しているね。 ぼくはLINEではショップの案内を担当してるよ! \いらっしゃいませ!/ これからもよろしくね! 今後も色々挑戦していきたい! みんなにたくさんの「なるほど!」を届けられるように ぼくもがんばるね! 今後ともよろしくお願いします!

勉強動画で効率アップ!!動画学習のメリット・デメリットは?

皆さんは動画を見て勉強することは多いですか?例えば、わからない算数の問題を解説動画を見て勉強したり、英語の文法を説明している動画を見て学校の授業の復習をしたりなど、動画で勉強することによって、より理解がしやすくなったり、効率的に勉強することができます。 今回は、勉強のモチベーションや効率を上げる勉強動画がどのような種類があるかについてや、動画で勉強するメリット・デメリットなどをご紹介していきます。 是非、自分の勉強方法に動画を取り入れてみてください! もくじ 勉強に役立つ動画とは? 動画で勉強するメリットとデメリットとは? 文理の小学教科書ワークは勉強動画つき! 各教科の「わくわく動画」のご紹介! 勉強に役立つ動画とは? 勉強動画と言っても様々な動画の種類があります。自分の学習スタイルに取り入れやすい動画を活用しましょう。 1.解説動画 わからない問題や、単元を解説する動画です。Youtubeなどの動画投稿サイトでは実際の塾の講師が各単元の説明をしていたり、難しい入試問題の解答方法などを説明してくれています。実際に問題を解いているところを見ることができるので、文字でただ問題の解説を目で追うよりも、理解がしやすくなります。問題集を解いていてどうしても解けない問題があったり、学校の授業で理解できないところがあったりしたときなど、解説動画を見て勉強するのがおすすめです。 2. 勉強方法を教える動画 そもそも勉強の仕方が分からない…、テスト対策ってどんな勉強すればいいの?なんてときもありますよね。そんな時は、勉強方法を教えてくれる動画を見て学びましょう!ノートのきれいな取り方から、学習参考書の効率的な使い方、テスト対策勉強法など様々な動画があります。ただひたすら問題解いたり、単語を何度も書いたりするだけではなく、勉強方法についてまずは学んでから勉強に取り組むと効率的に学習することができます。動画投稿サイトでは、様々な人がそれぞれの勉強法について教えてくれているので、自分に合った勉強法を探すことができます 実は文理でもShort動画などで、勉強のコツをご紹介しています。良ければご覧ください。 文理のYouTubeチャンネルページはコチラ 3.Study With Me 今流行りの「Study With Me」、皆さんご存じですか?Youtubeなどで動画を投稿している人が、ひたすら勉強をしている動画です。 その名前の通り「一緒に勉強をしよう!」という意味で、Youtuberなどが勉強している姿を見ながら、実際に自分も勉強に取り組むことができます。誰かと一緒に勉強していないと集中できない人、勉強のやる気がなかなか出せない人にオススメです!最近ではアイドルや芸能人もStudy With Meを出していたりするので、自分の好きな人を勉強できる気分になって、モチベーションを上げることもできます。 他にも、英語の発音動画や勉強に集中できる音楽を流してくれる動画などいろいろなものがあります。 動画投稿サイトで自分に合った勉強動画を探してみてください! 動画で勉強するメリットとデメリットとは? 勉強動画、どのようなものがあるかについてまずご紹介しましたが、ここからは動画学習のメリット・デメリットについてご説明してきます。 1.動画で学習するメリット ① 内容が理解しやすい 解説動画をご紹介した際に触れましたが、文字で解説を読むよりも、動画で勉強したほうが内容が理解しやすいときがあります。特に数学の立体図形の問題など、実際にホワイトボードを使いながら解説してもらった方が圧倒的に理解がしやすいです。 ② スキマ時間で手軽に学べる 電車で移動中の時、朝ごはんを食べている時、お風呂でゆっくりしている時などなど、ちょっとしたスキマ時間ありますよね。そのスキマ時間に勉強動画見るだけで簡単に学ぶことができます。ノートも鉛筆もなしに手軽に勉強することができるので、スキマ時間を有効活用することができます。 ③ 楽しく学べる そして、動画の大きなメリットは楽しく学べるということです。単調な文字よりも、動画のほうが飽きずに勉強することができます。理科の実験動画のような知的好奇心をくすぐる動画も、楽しみながら知識を身につけることができますよね。また、勉強が嫌い、つまらないといった苦手意識から脱却する、はじめの一歩にもなります。勉強がどうしてもとっつきにくいお子さんなどは動画で勉強することから始めてみるのもいいのではないでしょうか? 2.動画で学習するデメリットは? 動画学習はもちろんメリットだけではありません。気を付けなければならないデメリットもあります。 ① ついつい、関係ない動画を見てしまう 動画を見ていると、関連動画などが流れてきてしまうことはありませんか?最初は勉強の動画を見ていたのにいつの間にか、ゲームの攻略動画を見ていたり…動画投稿サイトでは、勉強動画以外の動画も投稿されているため、ついつい関係ない動画も見てしまいますよね。勉強時間がどんどん無くなってしまうので、注意が必要です。 ② 見ただけで理解した気になってしまう 解説動画を見ただけで、もうその学習を理解した気になってしまう!これが一番の問題です。動画を見ただけで、その勉強が身につく、というわけではありません。あくまでも動画は自身の勉強助ける手段の1つです。動画を見た後、自分でも問題を解いてみる、自分でも活用してみるなど、見るだけで終わらせないようにしましょう。 勉強動画で学習することは良いことばかりではありません! デメリットに注意しなければ、逆効果になってしまいます。注意して取り入れましょう! 文理の小学教科書ワークは勉強動画つき! 実は文理で3月中旬に発売した小学教科書ワーク、勉強動画が付録でついてきます! 学習に取り入れやすい動画となっていますので、是非ご活用ください。 1.小学教科書ワークとは? 小学教科書ワークとは、「教科書準拠」の教材です。一般的な問題集と違い教科書とピッタリ合っていて、目次や単元配列が同じなので、勉強がしやすく、家庭学習で確かな学力を身につけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 2. 特別ふろく 「わくわく動画」 そして、今年の小学教科書ワークから新しい無料付録として「わくわく動画」をみることができます。「わくわく動画」は各教科重要なポイントをかわいいキャラクターが音声付きで、わかりやすく教えてくれます。ひと動画長くても約1分30秒~2分ほどなので、だらだらとせずに勉強することができます。 3.ワーク+短い動画で効果的な学習をしよう 教科書ワークで勉強してから、簡単な復習を動画で!動画で学校で習ったことをおさらいしてからワークで問題を解いてみる! など、様々な使い方ができます。ただ問題を解く、といった学習だけではなく動画を使うことによって、勉強のモチベーションがあがったり、学習がより身につきやすくなったりします。 自分にあった勉強動画の使い方を探してみてください。 各教科の「わくわく動画」のご紹介! ① 国語 漢字、言葉の使い方、辞典の使い方、熟語の構成といった国語に知識事項を学習できるマンガ動画です。 キャラクターたちと一緒にときに笑いも交えながら学習することができます。 ② 算数 つまずきやすい単元のポイントを厳選した解説動画です。キャラクターがその単元のポイントをわかりやすく説明してくれるので理解がしやすいです。また、図形などの難しい単元では、3Dアニメーションを用いてよりわかりやすく解説します。 ③ 理科 「こん虫ではない虫もいるの?」「歯にできたでんぷんはどこに行くの?」といった日常で思い浮かべる疑問や、教科書で勉強していてつまづきやすいポイントを動画で解説しています。実際の植物や虫の写真も見ることができるため、楽しくみることができます。 ④ 社会 教科書ワーク本誌で取り上げている内容・資料を中心に各単元のポイントをアニメーションでわかりやすく解説しています。実際の地図やグラフも映像で解説してくれるので、わかりやすいです! ⑤ 英語 英語では、場面ごとの重要表現をキャラたちと一緒にリズムに乗せて発話練習することができます。各学年で重要な表現をまとめて学習することができるので、英語の基礎力を養うことができます。また、英語で会話するということが重視される小学校の授業での練習代わりにもなります。 まとめ 今回は、勉強動画の種類やメリット・デメリットについてご紹介いたしました。動画を用いた学習は良いことずくめですが、その一方でデメリットを注意しなければ、意味のない学習にもなってしまいます。 勉強動画を正しく活用して楽しく効率的に勉強しましょう!

冬はやっぱり蟹食べたい!

毎日寒いですね! こんな寒い季節に食べたい旬の味覚と言えば、蟹で間違いありませんね! 日本は島国ですから、色々な美味しい海の幸が獲れます。その中でも味覚の王様と言われている蟹。蟹というと北国のイメージですが、実は日本全国、色々な地域で蟹が獲られ、蟹料理が食べられています。1月の記事では北陸の蟹についてご紹介しましたが、今回は全国の地域ごとに獲れる蟹と、蟹料理の種類について調べてみました。 北海道のカニ まずは北海道。日本で最も有名な蟹の産地の一つであり、ズワイガニやタラバガニ、毛ガニなど色々な蟹が獲れます。 まずはズワイガニ。獲れる時期も長いため、蟹と言えば北海道のズワイガニを思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。冷たい海で育ったズワイガニは身がぎっしりと詰まっており、濃厚な甘みがあります。新鮮なズワイガニは生のままで食べる刺身や、鍋で楽しむ蟹しゃぶ、濃厚な味噌を使った蟹の味噌汁も美味しいですね。 また、タラバガニはズワイガニに比べると大きく、弾力のある食感です。ボイルや焼き蟹で食べることが多いですね。味は割と淡泊ですが、なにしろ身が大きいのでガッツリ食べたい人にお勧めですね! そして毛ガニ。毛ガニはなんと北海道ではオールシーズン獲れるそうです。日本海側、太平洋側、オホーツク側とどの海にも生息しており、それぞれ旬な季節があるのでぐるっと一周して獲れるようですね。さすが北海道!ズワイガニやタラバガニと比べると小さいですが味は濃厚。茹でて食べるのが一般的ですね。味噌も濃厚で美味しいので一緒に食べるのが最高です。 東北地方の蟹 続いて東北地方。青森県や福島県で獲れる松葉カニが有名ですね。特に福島県相馬市の松川浦漁港では年間200トンもの松葉ガニが水揚げされるとのこと。松葉カニは種類でいうとズワイガニと同じで、特定の地域で獲れるズワイガニを指しています。カニステーキや陶板焼きなど焼き料理が人気です。温泉旅館で食べられることが多いので、是非泊まってみたいですね~。 北陸地方の蟹 北陸地方も蟹が沢山獲れます。特に福井県と石川県で水揚げされるものがブランドガニとして有名です。特に有名なのは福井県で獲れるのは「越前ガニ」。日本で最も古くから漁がおこなわれていたという記録もあるそうです。全国唯一の皇室献上ガニとされ、蟹の中の王様と言えますね!そして石川県で獲れるのは「加能ガニ」「香箱ガニ」と呼ばれます。加能カニはオス、香箱ガニはメスで、オスの方が大きいのですがメスには卵巣やお腹の外側に卵があり、これが絶品とのこと。県外に出回ることがあまりないそうで、是非現地に行って食べてみたいですねえ。 近畿地方の蟹 蟹はどちらかというと北国のイメージですが、近畿地方でも獲れます。中でも京都府京丹後市の「間人(たいざ)漁港」のズワイガニは「間人ガニ」と呼ばれ、プランクトンが豊富な漁場で獲れるためサイズが大きく身が詰まっているのが特徴。また大きさ・重さ・形・身詰まりなど、他のブランドガニとは比べても非常に高い基準で選別・ランク分けされているため、カニの中でも最上級といわれています。しかも「間人ガニ」を漁獲する小型の底曳網漁船はなんと5隻のみしか無く、しかも荒波や寒さで出航できない場合も多いことから「幻のカニ」とも。茹でて良し、味噌も美味い、ご当地なら刺身でも食べられるそう。いやあ、一度で良いから食べてみたいですね~。 九州地方の蟹 最後は九州。有明海で獲れるワタリガニが有名です。なかでも佐賀県太良町獲れるワタリガニを「竹崎カニ」としており、夏は主にオス、冬はメスと一年中食べられるそう。主に塩ゆでで食べられており、真っ赤にゆであがったカニを両手で割りながら食べることが出来ます。地元では刺身、焼きガニ、天ぷらなどでも味わえるようですねえ。美味しそう! いかがでしたでしょうか。日本全国に地域ごとの蟹があり、その地域の気候や海の環境によって、それぞれ独自の特徴や美味しさを持っているのが興味深いですね! 寒い冬だからこそご当地の蟹を食べて、元気に乗り切りたいですね! ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:40代 今回のひとこと:個人的には根室の花咲港で獲れる「花咲ガニ」がおススメ!なかなか北海道以外では食べられないカニなので、食べてみたい人は北海道へGO!!

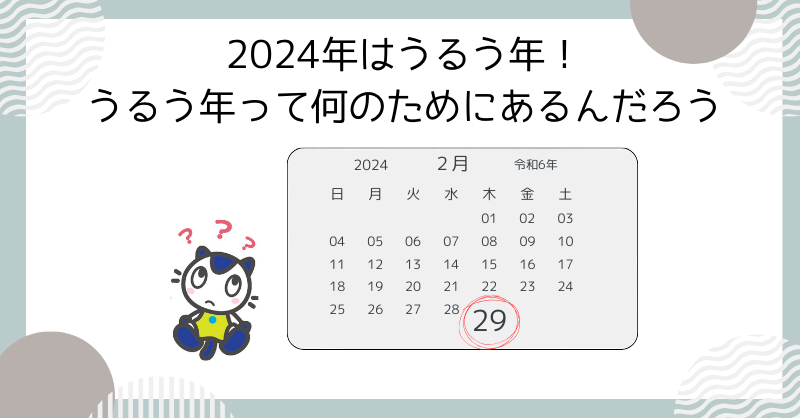

2024年はうるう年!うるう年って何のためにあるんだろう

2024年は「うるう年」!ということで、今年は2月29日が存在する年です。つまり、1年が366日ある年ですね、いつもよりも1日増えて、なんだかちょっとお得に感じます。しかし、この「うるう年」どうして存在するのでしょうか?皆さんはどの年が「うるう年」に当たるのか知っていますか?今回、「うるう年」についていろいろ調べてみましたので、ご紹介します! うるう年とは? 上でも書いた通り、うるう年とは通常の年よりも2月29日が追加され1日多くなった年のことを言います! 漢字では「閏年」と書き、「じゅんねん」とも呼びます。この「うるう年」、なんと古代ローマの時代から始まっているそうです。ユリウス・カエサルが制定したユリウス暦で、「うるう年」が導入され、ユリウス暦では1年の最後に当たる月である「2月」で日数の調整がされていたようです。2月の日数が他より少なかったり、うるう年で1日増えたりするのは、古代ローマの暦がもとになっているからなんですね。 うるう年は何であるんだろう? では、そんな「うるう年」の日と、うるう年でない日が存在するのでしょうか? そもそも、年間日数である「365日」は、地球が太陽の周りを1周する公転周期にあたります。しかし、正確には公転周期は365日ではなく、「365.24219日」なんです! 小数点以下の数字なんて誤差だと思うかもしれませんが、この小数点以下を時間に換算すると、公転周期と暦には毎年「6時間」ずれが生じていることになります。 つまり、4年がたつと、1日ずれてしまうことになりますね。40年たつと10日間もずれてしまうことになり、いずれ暦と季節が合わなくなっていってしまいます。このずれをなくすために「うるう年」が導入されることになったようですね。 どの年がうるう年? 4年で1日ずれてしまう年間日数。この1日のために、原則的には4年に1度「うるう年」が作られています。 現在私たちが使っている暦は「グレゴリオ暦」といい、世界中で使われているのですが。グレゴリオ暦では「うるう年」になる年を2つのルールで決めています。 ① 西暦年数が4で割り切れる年 例えば2004年、2008年、2012年…もちろん、2024年も4で割り切ることができますね。4年に1度「うるう年」が来るように、このようなルールが決められています。 ② 西暦年数が100で割り切れて400で割り切れない年は平年(うるう年ではない年のこと)とする ①のルールの他に②のルールが決められています。これは例えば、2100年は4で割り切ることができますが「100で割り切ることができ、400で割り切れない」ので平年になります。同じように2200年や2300年もそうだと言えますね。 「うるう年」はほぼ4年に1度来ますが、時たま8年に1度になるため注意が必要です。 うるう秒もあるって知ってた? 「うるう年」だけではなく「うるう秒」も存在していたこと知っていましたか? 世界の基準の時間は高精度な原子時計に基づいて決められていますが、地球が1回転する時間で決まる1日の長さ(24時間)は、実は海流や大気の影響などでムラがあります。 そのため、世界の標準時間と徐々にずれていってしまうことになります。このずれを「0.9秒以内」に戻すために導入されたのが「うるう秒」です。 1972年に「うるう秒」が実施されてから、27回行われており、2017年1月1日(日本標準時間)に行われた「うるう秒」が最近のものになります。 しかし、このうるう秒、2035年まで原則廃止になることが決定しました!うるう秒を追加するたびに、コンピューターなどのシステムも1秒追加する必要があるため、もしシステムで問題が起きた場合大変なことになってしまいます。 そういった危険性があるため、「うるう秒」は原則廃止になったようです。 うるう年の問題も解いてみよう! 「うるう年」についていろいろご紹介してきましたが、ここからは「うるう年」に関する中学入試の算数問題でも出題される問題を解いてみましょう! どうですか?解けましたか? 特に問題②は入試にも出題される「日暦算」と呼ばれる問題です。小学5年生ぐらいで習うことが多いです。 うるう年になる年かどうかには、規則性があるので、その規則を使ってしまえば簡単に問題を解くことができます。 では、それぞれ答え合わせをしていきましょう。 解説 上の図のように、4、100、400、それぞれの数字で割り切れるかどうかを計算してみましょう! 「4で割り切れて、100と400では割り切れない年」「4でも100でも400でも割り切れる年」この2つの西暦がうるう年になります! 解説 ①1年後の7月24日は何曜日かを調べてみる! 1年は365日のため、365日を7日間(1週間)で割ってみましょう! 365÷7=52あまり1(52週と1日) 2024年の7月24日が、2023年の7月24日の52周と1日後にくることをあらわしています。 つまりこれは、1年がたつごとに曜日は1つずれるということを表しています。 2023年7月24日は月曜日ですが、来年の2024年7月24日は火曜日になると考えられますね。 しかし、2024年はうるう年のため、2/29がふえますね。そのため、うるう年の年は1日ずれる日が多くなるため、曜日が2つずれるということがわかります。 これらのことから、2024年7月24日は火曜日ではなく水曜日ということが導き出せます。 ②100年の間に何回「うるう年」があるかを考える 2023年の100年後は2123年!この100年間の中に何回うるう年があるかを計算してみましょう。 4の倍数がうるう年のため 100年÷4=25回 しかし、問題①で出てきたように2100年はうるう年に含まれないので(4と100で割り切れるが、400では割り切れないため!) 25回ー1回=24回 うるう年は、2123年までの間に24回あったということがわかります。 ③うるう年を2年分として計算する! ここが簡単に解くためのポイント!! うるう年は2日分曜日がずれるので、うるう年は2年分として扱いましょう。 つまり、100年後で計算するのではなく、124年後として計算します。 そして、1年で曜日が一つずれるなら、7年で7つずれて、また元の曜日に戻ってくるので 124÷7=17あまり5 17回月曜日~日曜日をくり返し、月曜日の5日後と考えると2123年7月24日は土曜日!ということがわかります。 まとめ 今回は、「うるう年」について、ご紹介いたしました。 私も調べていて知らないことばっかりだったので驚きでした。 うるう年のルールはなんとなく4年に一度なのかなと思っていたら、他にもルールがあったんですね。 また、今回はうるう年のルールを使って解く問題もご紹介しましたが、皆さん解けましたか? 2問目は特に中学受験にも出題されるようなレベルの問題で難しかったのではないかと思います。 こういった問題はルールを理解して、規則性を見つけることが大切です。 是非、他の問題も解いてみてください!

さぁ、サウナ、行こう ~サウナへの誘い~

今日は2月6日! 2月6日は、「ブログの日」「ブ(2)ロ(6)グ」、そして「お風呂の日」「ふ(2)ろ(6)」です。 そんな本日の記事では、サウナをピックアップ! 「サウナ・スパ 健康アドバイザー」の資格をもつ筆者が、 サウナの基本から、おすすめの入り方やそのポイントをご紹介!勉強の息抜きにも、サウナはとてもオススメですよ!! ※今回ご紹介するサウナの入り方は、あくまで筆者がオススメするものであり、科学的根拠などはございません... それでは、サウナの扉を開けて、新たな冒険へ旅立ちましょう! 第1章:サウナの基本 ステップ1:サウナとは? サウナは、遠赤外や蒸気などで高温になった室内(サウナ室)で過ごすことで体を温め、 汗をかくことを目的とした温浴法です。フィンランド発祥の伝統的なサウナから、様々なスタイルが生まれ、世界中で愛されています。 銭湯のサウナやスパのサウナも好きですが、こういう外サウナやテントサウナを巡るのも大好きです!! ステップ2:サウナの種類 ドライサウナ: 低湿度で高温の空間。典型的なサウナのスタイルで、フィンランドなどでよく見られます。 蒸気サウナ: 高湿度で温まるサウナ。湿気が多く、呼吸を楽にする効果があります。 赤外線サウナ: 赤外線を用いて温めるサウナ。体の深部まで温まりやすく、筋肉の緊張を和らげることが期待できます。 どれも好きですが、個人的に一番よく行くのはドライサウナです。 こういうセルフロウリュがあると、テンションがとっても上がります。 ロウリュ・・・サウナストーンにアロマ水をかけて熱い蒸気を発生させ、室内の温度を一気に上げて発汗を促す 第2章:サウナの健康効果 ステップ3:リラックス効果 サウナに入ると、体温が上がり、血行が良くなります。これにより、筋肉が緩み、リラックス効果が生まれます。また、高温の空間が心地よく、ストレス解消にも! ステップ4:デトックス効果 サウナでは、汗をかくことで体内の老廃物や有害物質が排出されます。これにより、肌がきれいになりますし、免疫力が向上します。受験生にオススメ?! ステップ5:血行促進と疲労回復 高温の環境に身を置くことで、血管が拡張し血行が促進されます。これにより、酸素や栄養が筋肉に効率的に供給され、疲労回復が促進されます。 第3章:オススメのサウナ&水風呂の入り方 ステップ6:オススメのサウナ&水風呂&外気浴のルーティン いろいろなサウナに行き、いろいろな入り方をしてきた筆者の、オススメのサウナ&水風呂&外気浴のルーティンをご紹介します! ~~筆者のサウナルーティン~~ ⓵まずは体を洗います。 ここで綺麗にしておくと汗がいい感じで出る気がします。サウナで髪が痛む気がするので、サウナ前にトリートメントまでする派です。 ⓶次にお風呂に入って身体を温めます。 サウナの前からお風呂で身体の中心温度をあげておくと、サウナに入ったときにすぐに全身がポカポカして気持ちが良いです。 ⓷サウナに入る前には身体の水気をタオルで拭きとります。 水分がついているとサウナ室の温度が下がりますし、発汗効果もおちてしまいます。 ⓸いざサウナ! 時間の目安は8分~12分ですが、何分でも良いと思います。 個人的には「暑くて出たい!」と思ってから1分我慢すると、水風呂に入った時の快感がより強い気がします。 いきなりサウナ室の最上段に座る方もいますが、個人的なおすすめは、1セット目は下段~中段に座り、2セット目以降から上段に座る、です。 身体の内から温まってない状態で、サウナ室の最上段に座ると、頭とかは暑いのに手足の先端はあんまり温まっていない状態になりませんか? なので、下段から、ゆっくりと身体の芯を温めていきます。 ⓹サウナルームから出たら、シャワーや掛湯などで汗を流します。 ここでのポイントは、シャワーの温度は熱めにすること! 水風呂で身体を急激に冷やしてあげることが「ととのい」への近道なので、シャワーで身体の温度を冷やしてしまうのはもったいない気がします。 ⓺いざ水風呂! ぜひ水風呂には肩まで浸かってみてください。ものの数秒であったかくなってきます。 どんなサウナーでも水風呂に入る瞬間は「冷たすぎる…」と思っているものです。 目安は30秒~2分ですが、これも何分でも良いです。 個人的な「ととのい」への目安は、呼吸してる時に肺に入る空気が冷たく感じたら、水風呂の終わり時です。 ⓻いざ外気浴! 水風呂から出たら、ご褒美の休憩タイムに突入です! 外気浴とはいうものの、都心のサウナなどでは外気浴スペースがないことも多いです。 とにかくリラックスして、デッキチェアなどに座って身体と心を休めましょう。 個人的には、リラックスする前に急いで全身の水気を拭き取った方が、「ととのっている」時間が長いような気がします。 外気浴...最高です... ⑧再度サウナ室へ! 外気浴とサウナの間の時間にお風呂を挟むかどうか議論は決着がつきません。 個人的にはお風呂を挟む派です。外気浴で身体が少し冷えた後に、露天風呂に入るあの瞬間が大好きなので。 お風呂を挟まずにサウナ室に入ったほうが、「ととのい」状態になりやすいとはいわれていますが、好みの問題だと思います。 ⓽4~7のサウナと水風呂→外気浴・休憩のセットを繰り返す この【サウナ】→【水風呂】→【外気浴・休憩】のセットを繰り返すことで、 脳内でトランス状態、いわゆる「ととのう」「ととのった」状態を体感しやすくなります。(難しいことはよくわからないけど気持ち良いので良いだろう派) サウナ室・水風呂・休憩の時間は人によってまちまちですので、分に合った「ととのい」やすいルーティンを見つけてみてください。 第4章:サウナの注意点 ステップ7:水分補給の重要性 サウナでは多くの汗をかくため、こまめな水分補給が必要です。脱水症状を防ぐため、サウナ前後に水分を十分に摂ることを心がけましょう。 私はサウナに行く予定が前もって決まっていたら、その前日から2Lの水を買って、たくさん飲むようにしています。 そうすると、いざサウナ室に入った時の発汗効果がとても高まっている気がします。 ステップ8:過ごしすぎに注意 サウナはとても気持ち良いですが、なにごともやりすぎは逆効果になります。適度な利用を心がけ、体調に合わせて利用しましょう。 ステップ9:健康状態の確認 体調が優れないときのサウナはNGです。自分の体調を理解し、無理せず楽しむようにしましょう。 まとめ 外気浴の最初の1分間。 あの瞬間は頭の隅々まで冴えわたり、どんな難問でも解決できそうな、そんな気がしてきます。 私は学生時代(今もですが)、忙しくて頭がパンクしそうな時ほどサウナに行き、頭と心と身体のリフレッシュをするようにしていました。 日頃から勉強や部活で忙しい日々を送っている学生のみなさんにぜひオススメしたいのが、今回ご紹介したサウナです。 頭と心と身体のリフレッシュが、新たな冒険の始まりかもしれませんね。さあ、サウナのドアを開け、心地よい旅に出発しましょう! 【今回の執筆者】 イニシャル:M(サウナ・スパ 健康アドバイザー) 年代:20代 ~今日の一言~ 「サウナ・スパ 健康アドバイザー」の資格を持っていると全国のサウナ施設で割引が受けられます!

寒い夜に天体観測はいかが??

寒さ厳しい冬の夜、晴れた空にはきらめく星々が広がります。 今回は、冬の星座に焦点を当て、空気が透き通った空を見上げて楽しむ方法をご紹介します。 星座の神話や見どころを確認しながら、冬の夜空に浸る楽しみを見つけてみましょう。 冬の星座とは? 冬の星座は、おもに12月~2月頃にかけて見られる星座のことを指します。 冬の夜空は、他の季節とは異なる星座や恒星が輝き、特に寒冷な夜にその美しさが際立ちます。 冬の大三角形:冬の夜空を代表する輝き 冬の夜空を代表する星座の一つが「オリオン座」です。 オリオン座は、ハンターの姿勢を模した特徴的な形があり、三つの帯状星雲(オリオン大星雲)も見どころの一つです。 オリオン座の左上で赤く輝く明るい星がペテルギウス、オリオン座の左側にある白く光る星がこいぬ座のプロキオン、オリオン座の左下にある、明るい白に光星がおおいぬ座のシリウスです。 この形を「冬の大三角形」と呼びます。 冬の大三角形は春や夏と違い、正三角形に近い形をしているので見つけやすいのが特徴です。 冬の星座観察のポイント 冷たい風が吹き抜ける冬の夜、星座観察をより楽しむためにいくつかのポイントをお教えします! 寒さ対策 寒い季節なので、暖かい服装やブランケットを持参すると快適に観察できます。 温かい飲み物も持参すると、冷たい夜でも心地よいひとときを楽しめます。 望遠鏡や双眼鏡の活用 星座観察には、望遠鏡や双眼鏡を使用するとより細部まで観察できます。 特にオリオン座の中に広がる星雲や星団は、望遠鏡を通して見るとその美しさが一層際立ちます。 星座地図の活用 星座の位置や名前を知りたい場合は、星座地図が役立ちます。 スマートフォンアプリやオンラインの天体観測ツールを活用して、冬の星座を見つけてみましょう。 冬の星座観察イベントやスポット 寒い夜でも楽しめる冬の星座観察イベントやスポットもあります。 地元の天文台やアマチュア天文愛好者のイベントに参加して、プロの解説を聞きながら星座観察を楽しむのもおすすめです。 最近では、キャンプをしながら星を観測できるツアーもありますね。 遠くの自然に囲まれた場所では、星空の美しさが一層際立つことでしょう! ぜひみなさんのお住いの地域に合わせて探してみてください! まとめ:冬の夜空を彩る星座の輝き 冬の星座ガイドを通して、寒い夜に見上げる星空の魅力に触れてみました。 オリオン座や、冬の大三角形観察のポイントやイベントなど、冬の夜に楽しめる要素がたくさんあります。 寒い季節だからこそ、温かな飲み物片手に冬の星座をじっくり観察してみてください。 星座の神秘的な輝きが、寒冷な夜を温かな思い出に変えてくれることでしょう。 ~今回の執筆者~ イニシャル:YK 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと:先月訪問した星空観測や雲海の名所「王ヶ頭」では、残念ながら天候が悪く星を見ることができませんでした…。 またリベンジしたいです!

きっと古文が好きになる! 苦手を得意に変える中学古文の勉強法!

皆さん、古文は得意ですか? 古文は同じ日本語のはずなのに、なかなか文章が読み解けなくて私は少し苦手でした… 古典単語を覚えるのも大変ですし、古典特有の文法もあって難しいですよね。 今回は古文を好きになるための勉強法と問題集をご紹介いたします! 目次 日本語なのにわからない!古文が読めないのはどうして? 古文が好きになるヒント これで克服!古文のオススメ勉強法 古典が得意になる!おすすめ問題集2選 まとめ 日本語なのにわからない!古文が読めないのはどうして? 日本語で書いてあるはずなのに、古文の内容が理解できない!古文の勉強あるあるですね。 現代文と古文ではどのような違いがあるのでしょうか?勉強法をご紹介する前に、なぜ古文が苦手になってしまうのか、その理由を探っていきましょう! ① 歴史的仮名遣い 古文は現代の仮名遣いとは異なる歴史的な仮名遣いを使っています。 現代の仮名遣いに慣れてしまうと、古文の特有の仮名遣いに戸惑ってしまいます。 例えば、「きょう」が「けふ」とと書かれていたり、見慣れない「ゐ」「ゑ」が使われていたり… 今と違う仮名遣いを使っているというのが古文を読みにくくさせ、苦手意識を生んでしまいます。 ② 主語や動詞を省略するため 古文では、当時の文体や表現方法に基づき、主語や動詞が省略されることがよくあります。 主語がないため、文章内で誰が話しているのか、動詞がないため何をしているのかというのがはっきりとわからなくなり、理解が難しくなります。 ③ 古典特有の文法があるため! 国語は得意でも古文は文法がよくわからなくて苦手!なんて人も多いのではないでしょうか? 古文は特有の文法構造を持っています。 高校になるとくわしく文法を学ぶのですが、中学の段階ではさらっとしか習わないので、わかりにくく感じるかもしれません。 ④ 語彙の違い 古文には現代の日本語にはあまり使われていない語彙も多く含まれています。 現代でも使う語彙でも、意味が全く違う古語もあるので注意が必要です。 ⑤ 知識不足 古文は時代背景や文学的な用語、歴史的な出来事に基づいているため、歴史知識も求められる問題が多いです! その時代の背景を知らないため古文の全体像がしっかり見えず、古文がつまらなく感じてしまうことも… ⑥ 敬語の難しさ 古文では現代の日本語の敬語とは異なった敬語表現が頻繁に使われています! 特に古文の中には尊敬の意味や謙譲の表現が散りばめられているため、これらを理解せずに読むと、文章の意味が理解しきれません。 文法が分からなかったり、背景知識がなかったり、などの理由が同じ日本語のはずなのに、古文は読めない!という現象を引き起こしてしまいます。 そのため、古文を好きになるためには、古文を読むための前提知識といったものが必要になります。 では、前提知識を得るためにはどのような勉強が効果的なのでしょうか? 古文が好きになるヒント 嫌いな古文を好きに変える、勉強のためのヒントをまずご紹介いたします。 ① 国語便覧を読む! 学校で配られる「国語便覧」。皆さんどれくらい活用していますか? 文字が多く分厚いため、ちょっととっつきにくく感じたりしますよね。 しかし、国語便覧には古典が好きになれるポイントが詰まっています! 国語便覧は日本の文学や語彙、歴史に関する重要な情報がまとめられています。そのため、苦手な古文に触れる前に、国語便覧を読むことで当時の言葉遣いやその背景に触れ、文学や歴史に対する基礎知識が得られます。 古文の中で、どうしてその表現が出たのか、なぜその言葉が使われるようになったのかというのがわかるようになり、古文を楽しんで読むことができます! また、国語便覧読んでみると偉人の豆知識や、季節の花言葉など意外と面白い内容が書いていたりします。まだ読んだことがなければ、是非読んでみてください! ② 歴史ドラマを見て時代背景を知る 古文の文章を読み解くにはその時代背景を知ることも大切!というのをお伝えしましたが、その時代背景を知るのにぴったりなのが、「歴史ドラマ」を見ることです。 歴史ドラマを通して、当時の風習や、出来事、人々の生活などを実際に見て学ぶことができます。 文字を読むだけでは理解しきれなかった昔の光景が想像しやすくなり、また、身近に感じやすくなります。 おもしろいドラマを見れて、知識も身につく、まさに一石二鳥です! ③ 古典が原作の漫画やアニメ、ドラマを見る 古典文学をもとにした漫画やアニメ、ドラマを見ることもおすすめです。 例えば源氏物語や、平家物語など、有名な古典はそれを題材に漫画化などがされています。 古文は読みづらくて、内容が理解できない!という時には、古典原作の漫画などを見て物語のテーマやあらすじを 先に知っておくというのも、苦手意識のある古文への足掛かりになります! これで克服!古文のオススメ勉強法 勉強のヒントを3つご紹介しました。日常で楽しみながら取り組めるものなので、ぜひ取り組んでみてください。 次に苦手な古文を得意に変えるオススメの勉強法をご紹介いたします! ① 声に出して読んでみる 古文は口に出して読むことで、文のリズムや言葉の響きが実感できます。 また、声に出すことによって、古文の文章がより耳に馴染み、単語や表現が頭に残りやすくなります。 文字で古文を追うのが難しい場合は、声に出して読んでみましょう。自然と古文が頭に残っていきます。 ② 現代語訳を読んでストーリーを把握する どうしても古文が読み解けないとき、まずは現代語訳を読んでなんとなくのストーリーを理解しましょう。 現代語訳を読むことで分全体の内容や流れを把握しやすくなります。 この古文つまらないなと思っていても、現代語訳で読んでみると意外と面白かったり!古文を勉強するとっかかりにもなります。 また、先にストーリーを把握することによって、文の背後に隠れた意味や論旨などにも目を向けやすくなり、より深く学習することができます。 ③ 重要な古語の意味を確認する 先ほどからお伝えしている通り、古文には現代で使われないような単語が盛りだくさんです。 先に、古語の意味を確認してから勉強に取り組むことによって、きちんとした理解につながります。 古文の単語なかなか覚えられないという時は、単語帳を作成するのもオススメです。 どれだけ古語を知っているのかというのが、古文を得意になれるかに直結しています。 ④ 文法を押さえて図解する 古典独自の文法があったりなど、文法は古文を勉強するうえで強い敵です。 文法の勉強の仕方は、図にして覚えるのが効果的です。 ⑤ 現代語訳に逐語訳する 古文を現代語訳に逐語訳していくことによって、どの表現がどのように現代では表すのかというのがわかりやすくなります。 また、自分で訳していくので、内容も頭に入りやすいです。 テスト前に、出題範囲の古文を改めて逐語訳して、どのような内容だったのか、どのような古文的表現が使われているのか、というのをおさらいするのにも打ってつけの勉強法です。 以上、ご紹介した5つの勉強法を組み合わせることによって、苦手だった古文が得意に変わるかもしれません! 是非、取り入れられそうなものからやってみてください。 古典が得意になる!おすすめ問題集2選 しかし、なかなか自学では古文の勉強は難しい…という時もありますよね。 そういった時は市販の問題集も活用してみてください。解説やポイントが書いてるものもあるため、勉強がしやすくなるかもしれません! 今回は文理の2つの問題集をご紹介します。 ① わからないをわかるにかえる 中学国語 古文・漢文 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 基礎の基礎から勉強することができる問題集です。古文がとても苦手な方にオススメ! 古典のあらすじ漫画があり、楽しく勉強することができます。また、テストに出やすい古典が収録されているので、普段から取り組む勉強にピッタリです。 お役立ちミニブックも付いており、いつでもどこでも古文の勉強をすることができます。 ② 完全攻略 中1~3国語 文法・古典 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書だけでは物足りない、もっと勉強がしたい!という方にオススメなのが「完全攻略」です。 わかりやすい要点のまとめから実践問題、またテスト対策問題や高校入試模擬テストまで、着実に古文の実力をつけることができます! こちらも同じく持ち運べるPerfectBook付き!スマートフォンやタブレットにも対応しているので、勉強したいときにいつでも見ることができます。 まとめ 以上今回は、苦手を得意に変える中学古文の勉強法についてご紹介いたしました! 古文を得意に変えるのは、古語を覚え、その時代の背景も知らなければいけません。 知識が求められる難しい教科ではありますが、勉強した分だけ点を取ることができる教科でもあります。 漫画やドラマなどからまずは古文に対する苦手意識をなくし、古文を得意に変えていきましょう!

年越しそばの意味は?除夜の鐘ってなんで鳴らすの?大晦日の豆知識!

昨日でクリスマスも終わり、いよいよ年末が迫ってきましたね。「師走」という別名があるだけに、まさに12月はあっという間に過ぎ去っていったように感じます。 もう5日後には1年の最後である大晦日を迎えるだなんてビックリです。大晦日は皆さんどう過ごされますか? 除夜の鐘をきいて、年越しそばを食べて、音楽番組を見て…、などそれぞれの過ごし方がありますよね。しかし、そもそも大晦日とは一体どのような日なんでしょうか?今回は毎年迎える大晦日の豆知識をご紹介していきます! なぜ12月31日を大晦日と呼ぶの? 今では、当たり前のように12月31日のことを大晦日と呼んでいますが、なぜそのように呼ばれるようになったのでしょうか? もともと旧暦では、毎月の最終日を「晦日(みそか)」と言っており、そして1年で最後の日であり、最も重要な12月の末日を「大晦日(おおみそか)」と呼んでいました。 また昔は、「みそか」は「三十日」と書いていたようで字のまま「30日」を表しています。 旧暦では、月の末日はほとんどが30日だったためで、新暦に変わり末日が31日の月があっても月の最終日は「晦日」、「大晦日」と呼ぶのが残ったみたいです。ちなみになぜ、「晦(つごもり)」という字が使われているのかというと、「晦」には「月が隠れる」という意味があるからだそうです。 そのため、毎月終わる日には「晦日」という漢字でこの言葉が使われるようになったんですね。 大晦日はなぜ除夜の鐘を鳴らすのか そして、大晦日の風物詩といえば「除夜の鐘」です!。 大晦日の夜から元日に向けて、お寺では108つ鐘をつきます。この鐘の音を聞くことによって、この1年の中で作った罪や煩悩を取り除き清らかに新年を迎えることができると言われています。108回という微妙な回数の鐘の音を鳴らす理由は、欲望や怒り、悲しみなどの人間の煩悩が108つあるとされているからです。鐘を一回つくごとに煩悩が一つ消えていくとされています。 他にも、仏教で人が生きている時に悩まされると考えられている「四苦八苦」から来たという説もあります。(4×9=36、8×9=72 足すと108になるため!) また、実際にはお寺によってつく回数が違うようなのですが、108回のうち最後の1回は、その年の1年間煩悩に惑わされないようにという願いを込めて年が明けてからつくともされています。 参拝客にも開放され、実際に鐘をつかせてもらえるお寺もあるそうなので、新しい気持ちで新年を迎えたい!という方は大晦日、お寺に行ってみてもいいかもしれませんね。 ちなみになぜ「除夜」の鐘というのかというと、「除夜」は「大晦日の夜」を表す言葉だからです。 「除」という字は古いものを捨て、新しいものを迎えるという意味が足、1年の一番最後で、新しい年を迎える「大晦日」のことを「除日」とも呼んだそうです。「除日の夜」ということで「除夜」なんですね。 大晦日といえば年越しそば! 大晦日、やっぱり年越しそばは外せません! 年越しそばは、大晦日に食べることから「つごもりそば」「三十日そば」とも呼ばれていてそばのように細く長く生きられるようにという長寿の願いを込めたものや、そばは切れやすいという理由から前の年の悪縁や災厄を断ち切るといったゲン担ぎで食べられているそうです。 私も大晦日には年越しそばを毎年食べていて、私の家では年越しそばに、にしんをのせていました。にしんの甘い味と出汁と合わさってとても美味しいのでおススメです。 実は、年越しそばに入れる具材にもいわれがあるのですがご存じですか? 例えば一番スタンダードな「エビの天ぷら」はエビが背中が曲がっていることから長老の老人に見立てて「長生き」を願うとされています。 エビは縁起が良いとされているのでおせち料理などでも見かけますよね。 ちなみに「にしん」にも意味があるようで、にしんは「二親」との語呂合わせで「両親」を表し、「両親からたくさんの子が生まれるように」というのが転じて、「食べることで子宝に恵まれる」と願って食べられるようになったようです。 縁起が良い意味をもつ食べ物を他にもいろいろあるようなので、調べてみて今までとは違う具材を年越しそばに載せてもいいかもしれませんね。 まとめ 今回は迫りくる「大晦日」に関する豆知識をご紹介いたしました。 由来や意味を知ることによって、なんとなく過ごしていた「大晦日」が、どうやって「大晦日」を過ごそうかと楽しみになりませんでしたか?大晦日は1年の節目となる大事な最後の日! 除夜の鐘をきいたり、年越しそばを食べたりなどして、有意義に過ごしてみてください。 また、この記事が2023年「なるほどBunri-LOG」の最後のものになります。来年も皆様のお役に立てるような情報を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします! ~今回の執筆者~ イニシャル:N 所属:営業部門 年代:20代 今回のひとこと:年越しそばに、にしんだけでなくお餅をいれることもあります。お餅も美味しいのでおすすめです。

寒い冬は温かい鍋料理が一番

12月ということでいよいよ年末。寒い冬に食べたいものと言えば、やはり鍋料理です。 冬が訪れると、寒さをしのぐために身も心も温まる食事が欲しくなりますね。 その中でも、特に冬になると食べたくなるのは「鍋料理」ではないでしょうか。 鍋料理は、一つの鍋で具材を煮込んだり炊き込んだりしますので、家族や仲の良い友人たちと一緒に囲むと食卓が温かくなりますね。 では、今年の冬に食べたい鍋料理はどんなものでしょうか? すき焼きやしゃぶしゃぶなど定番の鍋料理も良いですが、地方ならではのご当地鍋料理にチャレンジしてみましょう。 例えば北海道の「石狩鍋」。石狩鍋は北海道の石狩地方に由来しており、新鮮な海の幸と山の幸を使った具材が特徴です。中心となる具材は北海道産の鮭。身だけでなく骨などのアラも使い、さらに豆腐、タマネギ・キャベツ・シイタケ・春菊・長ネギなどの野菜を、昆布で出汁を取った味噌仕立ての汁で具材を煮込みます。また、北海道ならではの新鮮な牡蠣を使用したり、牛乳やバターなどを加えてクリーミーな味わいに仕上げることもあります。これにより、まろやかな風味と濃厚なコクが生まれ、石狩鍋特有の濃厚な味を形成します。寒い地方の料理って感じですね。美味しいですよ~。 次に挙げるのは秋田の郷土料理「きりたんぽ鍋」。きりたんぽ鍋の主役はその名の通り「きりたんぽ」です。米を練って長い棒状にし、焼いたものですね。これを適度な長さに切って鍋に入れ、鶏肉とごぼう、まいたけ、せり等を一緒に煮込みます。特に秋田は美味しい地鶏の産地ですから、この鶏の出汁が味の決め手となります。きりたんぽはスーパーなどで売っているものを使っても良いですが、米を練って団子状にした「だまこ」であれば意外と簡単に作る事が出来ますので、まだ食べたことの無い方は是非チャレンジしてみて欲しいですね。締めにはうどんを入れると美味しいですが、せっかく秋田の郷土料理ですから、稲庭うどんを入れたら完璧ですね。 西日本を代表する鍋と言えば、博多の「もつ鍋」でしょうか。もつ鍋の特徴は、牛や豚のもつ(内臓)を主な具材として使用することです。コリコリした食感と独特の旨味が特徴のもつを、昆布や鶏ガラをベースにしたダシで煮込むことで非常に濃厚でコクのある汁が出来上がります。そして沢山のニラやニンニク、キャベツなどの野菜にしっかり煮込むことで、野菜の旨味や甘みがスープに溶け込み、非常に深い味わいとなる訳です。これだけでも大満足ですが、やはり最後に楽しみなのは、残った出汁にちゃんぽん麺を入れて煮込む締めですね。これを食べたくてもつ鍋を食べる、という方も多いと思いますね。 それぞれの地域にご当地鍋がありますので、様々な鍋料理を作って食べることで、体を温めるだけでなく、家族や友人とのコミュニケーションを楽しみながら、心もあったかくしたいですね。 今年の年末は家でゆっくりご当地鍋を囲んで、今年1年を振り返ってはいかがでしょうか。 ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:40代 今回のひとこと:先日、欠けてしまった土鍋を処分して、IH対応のアルミ製の鍋に買い替えました。火を使わず安全で、さらに軽くてとても便利ですが、なんとなくカセットコンロで温める土鍋の方が風情があったなあと、ほんの少しだけ後悔しています。

0って実はこわ~い数字って本当? 数字の不思議!

ハッピーハロウィン! 皆さん、今日は10月31日、ハロウィン当日ですね!みなさん、おかしの準備や、仮装の準備はできましたか? そんなハロウィンにピッタリな、こわ~い数字について、皆さんにご紹介していきます。 怖い数字とは? 誰もが震え上がる怖い数字とは 0 です!! いやいや、0の何が怖いんだって思いますよね。普通に計算するときに使いますし、日常でも特に疑問に思うことなく見かける数字です。しかし、中世ヨーロッパでは0は悪魔の数字とも呼ばれていました。 0はどうして生まれたのか 0ができたのは、他の数字よりもずっと後です。昔のヨーロッパではローマ数字と呼ばれるⅠ、Ⅱ、Ⅲ,Ⅳという数字が使われていました。 かっこ良く見えるこの数字の表し方、数が大きくなればなるほど書いて表すのが大変なんです。 例えば数字の12はローマ数字でⅫと表します。 まだ、簡単ですよね。もっと大きな数字をローマ数字で表してみましょう! このように、今はたった4文字で表せた数でも、昔は何文字も使う必要がありました。とっても大変ですね! そんななか、インドの数学者によって、「何もない」ということを表す記号として0が生まれます。 当時はまだ数字と認められておらず、0というただの記号でしたが、今まで「何もない」という状態を表すすべを持っていなかった中世ヨーロッパの人たちはとても驚きました。また、0が生まれたことにより、今私たちが使っているような、【1,2,3,4,5,6,7,8,9,10】といういわゆる10進法と呼ばれる数字の表し方が誕生しました。 なぜ悪魔の数字と呼ばれるようになったのか 簡単に大きな数字を表せるようにしてくれた便利な数字「0」ですが、なぜ悪魔の数字と呼ばれるようになってしまったのでしょうか? それは0が、何もないという状態を作ってしまうからです。 例えば 上の計算式のように、どんなに、大きな数字でも0をかけてしまえば、0になります。 算数の授業でかけ算を習った人にとってはあたりまえのことですよね。 しかし、先ほど書いたように中世のヨーロッパの人たちは「何もない」という状態を表す方法すら持っていなかったので、「0」という数字をとても恐ろしく感じました。 そのため、昔の人々は「0」を「悪魔の数字」と呼びました。 そして、もう一つ「悪魔の数字」と呼ばれるようになった理由があります。それは、0は数学のルールを壊してしまうということです。 皆さん授業で、「0で割ってはいけない」というルールを勉強しませんでしたか?実は、0で割り算をしてしまうと、計算が成り立たなくなってしまうんです。 まず、0=0と定義します。これは当然のことですよね。0は0なので。 上の式が正しいとすると、 つまり、1×0=2×0という式が成り立ちます。 これをそれぞれ0で割ってみると、 0が消えるので、1=2 というありえない計算式が成り立ってしまいます。 また、今回は上の計算式の例をご紹介しましたが、0で割ってしまうと他の計算のルールも破壊されてしまう可能性があります。 そんなルールを壊してしまう0は中世ヨーロッパの人たちにとって、悪魔と同じくらい恐ろしいものだったのです。 まとめ 今では普通に使用されている「0」ですが、実は計算を狂わしてしまうこわ~い数字でした!筆者も何かの本で、この「0」は「悪魔の数字」ということを知ったのですが、今まで普通に計算で0を使ってきたのでまさかそんな風に呼ばれていたなんて!ととても驚きました。 普段何気なく使っている、計算方法や数字でもおもしろい話が隠れているかもしれません、是非探してみてください。

もうすぐハロウィン!家族みんなで美味しく楽しく過ごそう!

ハロウィンが近づいてきましたね。 秋の一大イベントでもあるハロウィン。 ハロウィンは、楽しい装飾、仮装、そしておかしを分け合う日です。 家庭でのハロウィンの楽しさを最大限に引き出すためのアイデアをご紹介しましょう。 ハロウィンの由来 ハロウィンはもともとケルト文化に由来し、秋の終わりを祝うお祭りでした。 後にキリスト教の宗教行事と結びつき、アメリカでは現代的なハロウィンが形作られました。 アメリカでは、子供たちが仮装し、家々を訪ねておかしをもらう楽しいイベントとなっています。 家庭でのハロウィンの楽しみ方 ハロウィンの楽しさを最大限に引き出すために、家庭でどのように楽しむことができるでしょうか? 以下は、家庭でのハロウィンの楽しみ方のアイデアをまとめました。 家の飾りつけ ハロウィンの楽しさは、家の飾りつけから始まります。 オレンジや黒の旗、くもの巣、かぼちゃ、お化けなどの装飾品を使い、家をハロウィンモードにしてみましょう。 庭にかぼちゃを飾り、玄関にお化けの飾りを置くだけで、楽しい雰囲気が漂います。 仮装 子どもたちと一緒に仮装するのは楽しい経験です。 家族全員がテーマに合わせて仮装することで、絆が深まります。 お化けやゾンビ、おかしのキャラクターなど、アイデアは無限大です。 仮装はハロウィンの醍醐味のひとつですから、思い切って楽しんでみてください。 かぼちゃ彫り かぼちゃ彫りは、家庭で楽しめます。 子供たちと一緒にかぼちゃを彫って、家の前に飾りましょう。 かぼちゃの中にろうそくを灯すと、夜のハロウィンに幻想的な雰囲気を演出できます。 ハロウィンといったらやっぱりおかし! ハロウィンといったら、「trick or treat!(おかしをくれないとイタズラするぞ!)」の合言葉が有名ですよね。 この言葉に対して「Happy Halloween」といっておかしを配ります。 おかしには霊を鎮めたり、追い払ったりする意味があるので、それが由来となっています。 ご家庭でハロウィンを楽しむためにも、おかしは欠かせません! ということで、今回はハロウィンに向けてこんなクッキーを作ってみました。 手作りなので形が歪なのはご愛敬…。 ハロウィンの時期には可愛いクッキー型や、おかしのメーカーから限定品などたくさん出ているのでお店に見に行くのも楽しいですね! 家族みんなでケーキを作ったりするのも楽しめますね。 筆者も先ほどのクッキーでデコレーションしつつ、ハロウィンケーキも作ってみました。 文理でおかしと言えば… 文理でおかしと言えば今年の春の新刊「おかしなドリル」ですね! 「おかしなドリル」は明治と文理がコラボした【おかしがでてくるたのしいドリル】です。 アポロやたけのこの里などのおなじみのおかしやそのキャラクターたちが登場するので、楽しく学ぶことができます。 ハロウィンで活躍しそうなおかしのアレンジレシピも…?! その他にも、「チョコっとまめちしき」や「チョコっとひとやすみ」などのたのしいおまけページや、 切り取って楽しめるペーパークラフト、達成シールや算数ボードなどのふろくも盛りだくさん! この秋はおかしで楽しく学習してみませんか? ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら LINE公式アカウントでハロウィンイベント開催中! 今日からハロウィンイベントがスタート! キャンディを集めると素敵な景品が当たるかも…?! くわしくは、こちら ハロウィンは楽しみ溢れる特別な日です。 家族と一緒に楽しい思い出を作りながら、秋の魔法の夜を迎えましょう! ハロウィンの楽しみ方は無限です! 楽しいハロウィンをお過ごしください!

ああ勘違い…童謡のまちがいに動揺

突然ですが、童謡「どんぐりころころ」の歌詞、正しく歌えますか? ♪どんぐりころころ( ) お池にはまって さあ大変 ( )に当てはまるのは次のうちどれでしょう? ①どんぐりこ ②どんぶらこ ③どんぶりこ 正解は、③です。 わたしは、子どものころ②だと思っていました。 きっと桃太郎の「どんぶらこっこ」と混ざってたんでしょうね。 こんなふうに、子どものころに間違って覚えていたということはありませんか? 今日はそんな歌の覚えまちがいについてです。 うさぎおいし… 小学校の音楽で習う「ふるさと」。 「うさぎおいし」から始まる有名な同様です。 小学校のころ、わたしは「へえ~うさぎって美味しいんだ」と思っていました。 「うさぎ美味しい」だと思っている小学生は、ほかにもたくさんいるじゃないでしょうか? 古文を勉強している中学生のみなさんは、正しい意味がわかりますよね? 「うさぎおいし」は「うさぎ追いし」、 つまり「(かつて)うさぎを追いかけた」という意味です。 正しい意味を知ったとき、わたしは目から鱗が落ちる思いでした。 仰げば尊し もうひとつ、子どものころの間違いです。 卒業式の歌といえば、昔は「蛍の光」と並んで「仰げば尊し」がメジャーでした。 この歌詞の中に「いまこそわかれめ いざさらば」という歌詞があります。 中学生の皆さん、「いまこそわかれめ」を正しく訳せますか? 中学生のわたしは、「いまこそ 別れ目」だと思っていました。 「金の切れ目が縁の切れ目」のような絶縁宣言だと思い、寂しいを通り越して、なんだか冷たい歌詞だと思っていました。 もちろんこれは勘違いです。 みなさんは、正しい現代語訳ができますか? 「いまこそわかれめ」を品詞分解して図解すると次のようになります。 こそは「強意」の係助詞なので、意志(あるいは適当)の意味の助動詞「む(ん)」が、係り結びの法則で已然形「め」に変化しているのです! だから現代語訳は「いまこそ別れよう」「いまこそ別れるのがよい」となるのです。 中学校の国語の授業で係り結びの法則は習いますね。 高校生になると、古文の授業で助動詞の意味や活用についてくわしく学ぶので、正確に訳せるようになるはずです。 まとめ 子どものころに耳で覚えたことは、意味を勘違いしているということがあります。 成長して古文を学ぶと、「ああ、そういう意味だったのか」と気が付くことがあって面白いですよ。 本日の執筆者 営業部門 O 子どものころの勘違いエピソード: ミッション系の幼稚園で習った聖母マリアのお祈りの一節。 「充ち満てるマリア」を「道見てるマリア」だと思っていました…。

秋といえば何の秋?食欲の秋?睡眠の秋?由来を調べてみよう!

秋といえば〇〇の秋、そんな言葉を耳にすることはありませんか?例えば、食欲の秋、睡眠の秋、スポーツの秋、読書の秋、などなど、たくさんあります。 皆さんは今年の秋は、どんな秋にしますか? 私は、やっぱり「食欲の秋」です! 秋といえば、さつまいも、栗、サンマに牡蠣、美味しいものだらけです。 なにを食べるか考えるだけでワクワクします! しかし、なぜ「秋といえば〇〇の秋」といわれるようになったのか知っていますか?食欲の秋、芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、それぞれの由来を学んでいきましょう! 食欲の秋の由来 食欲の秋の由来はいくつかあります。今回は2つご紹介します。 ① 多くの農作物の収穫時期のため! 秋は、田畑の収穫のピークです。また、サツマイモやさといもかぼちゃなどの野菜や、きのこ、リンゴやブドウなどの果物も秋が旬です。夏の暑さを乗り越え、収穫することのできた食材は、他の季節のものよりも旨味がぎゅっと詰まっています。また、現代ではビニールハウス栽培によっていつでもおいしい食べ物を食べられるようになりましたが、昔は畑のみで農作物を栽培していたため、その時期にしか収穫できないものもあり、美味しいうちに食べてしまおうという習慣がありました。 そのため、収穫できる種類がたくさんあり、美味しく食べられる秋のことを、食欲の秋と呼ぶようになったのです。 ② ことわざが由来 もう一つご紹介する由来は、とあることわざが起源となったというものです。 「天高く馬肥ゆる秋」 このことわざは中国の故事から来ており、杜 審言(と しんげん)の詩「蘇味道(そみどう)に贈る」に記されたものです。 「空が澄み渡って晴れ、馬が食欲を増し、肥え、たくましくなるほど過ごしやすい秋」 を表現しており、快適な気温と適度な温度で暮らしやすい秋の気候を意味しています。馬を肥えさせてしまうぐらい食欲を増進させる秋、ということから食欲の秋が言われるようになったんですね。 芸術の秋の由来 芸術の秋の由来は、1918年に発行された雑誌『新潮』で使われた「美術の秋」という言葉です。 雑誌に使われた言葉が語源となっています。 また、秋には様々な芸術の展覧会が開かれます。二科展、日展、院展と呼ばれる有名で大きな美術展も秋に開催されています。こういった展覧会が開かれることによって、秋といえば芸術!というイメージが強まっていったようですね。 また、秋は夏ほど暑くもなく、冬ほど寒くもない、芸術活動にちょうど良い気候のため、文化的な活動に適した季節とされています。せっかくの芸術の秋、絵をかいてみたり、映画や演劇を見てみたりしてもいいかもしれません。 スポーツの秋の由来 9月に入ると、運動会や体育祭などが開かれる学校も多いですよね。なぜ、スポーツの秋と呼ばれるようになったのでしょうか? スポーツの秋の由来は、1964年に開催された「東京オリンピック」です。 そしてこの東京オリンピックが開かれた10月10日を「体育の日」として国が制定し、国民の祝日になりました。(2000年以降は、10月の第2月曜日が体育の日になりました) このことから、秋といえばスポーツという印象が根付きました。 芸術の秋の由来でもあったように、秋の程よく涼しい気候がスポーツを楽しむのにちょうど適していたということが、より「スポーツの秋」という言葉が浸透した理由の一つでしょう。 読書の秋の由来 では最後に、読書の秋の由来をご紹介します。読書の秋はの由来はとある中国の詩から来ていると言われています。 この詩は唐王朝の時代、8世紀に活躍したとされる中国の詩人「韓愈(かんゆ)」によって書かれました。この漢詩を書き下し文にすると 時秋にして積雨(せきう)霽れ(はれ)新涼(しんりょう)郊墟(こうきょ)に入いる燈火(とうか)稍(ようや)く親しむ可く簡編(かんぺん)卷舒(けんじょ)すべし となります。詩の意味は 「秋になり長雨がやんで空も晴れ、涼しさが丘にも涼しい風が吹くようになってきている。ようやく夜の灯りの下で、読書をすることができる」 つまり、簡単にまとめてしまうと、秋の季節は読書にピッタリということです!そして、明治の文豪である夏目漱石が自作『三四郎』の中で、この詩を引用し、より多くの人に「秋といえば読書をする季節」というイメージが広がったようです。 まとめ さて、今回は食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋の由来について紹介しました。4つの由来で共通していたことは、秋の気温が暑すぎず寒すぎず、どんな活動もしやすいということでしたね。最近は9月頃まで暑い日が続くこともありますが、だんだんと過ごしやすい季節が近づいてきています。 そんな秋に、読書の秋、スポーツの秋など、〇〇の秋と称して、今までやったことのないことにチャレンジしてみるのもおすすめです。 ~今回の執筆者~ イニシャル:NF 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと:今年の秋は、栗ご飯をつくることに挑戦したいです!

食欲の秋!美味しいホルモン食べるモン!!

まだまだ残暑が残る9月ですが、9月といえば暦で言えば秋。秋といえば食欲の秋ですね! 美味しいモノを沢山食べて元気に過ごしたいものです。 ではどんなモノが美味しいですか? 当然ですが食べ物って人によって好みが違いますよね。 ですから、今回はあくまで個人的に好きな食べ物を書いてみたいと思います! 私にとって美味いものと言って最初に頭に浮かぶのがホルモン。 特に焼き肉屋さんやBBQで、炭火で焼くホルモンです! これに勝る食べ物はそうそう無いですね! さて、そもそもホルモンというのは豚や牛などのあらゆる内臓肉のことを指します。 焼肉屋さんや専門店などでは、下処理され下味をつけたものを焼いていただくことが多いかもしれません。 鍋や煮込み料理に使う場合は「もつ鍋」や「もつ煮込み」などと呼ばれますが、この「もつ」も同じく「内臓」という意味があります。 ですからホルモンと一口に言っても色々な部位があるのですね。 そこで今回は特に美味しいホルモンのお勧め部位と、その美味しさのポイントについて書いていきます。 牛のホルモン ハツ(心臓) 牛のハツ心臓の事。牛ホルモンの中でもポピュラーな部位の一つです。その美味しさの理由は、まず独特の風味と食感にあります。ハツはしっとりとしており、焼くことで外側が軽くカリッと、中がジューシーで柔らかく仕上がります。また脂肪が少ないため、お肉の中ではヘルシーな部位でもあります。焼く前はレバーに似ていますが、食感はかなり違いますね。どちらも美味しいです。 タン(舌) 焼肉屋さんに言ったらまず牛タン!という人も多いのではないでしょうか。タンってホルモンなの?という声も聞こえて来そうですが、肉屋さんの扱い的には内臓肉だそうです。特に牛タンはその繊細な食感と深い旨味があり、薄切りにして焼くと、脂肪が程よく溶け出し、口の中でとろけるような食べごたえを楽しむことができます。塩だけで食べても十分その旨味を感じられるリッチな部位ですね。ホルモンの中では高級な部類に入りますが、やはり一度は注文したい部位です。 ミノ(第一胃) ミノはその独特な食感が魅力ですね。コリコリとした食感があり、焼くことで香ばしさが増し、旨味も引き立ちます。ミノは焼肉のアクセントとして使われ、噛めば噛むほど味わいが深くなるのも特徴ですね。個人的にはミノが美味しいお店は良いお店、と勝手に判断しております。 豚のホルモン シロ シロは豚の大腸で、細いひだが特徴的な部位です。豚ホルモンと言えばコレを想像する人多いのではないでしょうか。脂分が多くて弾力のある歯ごたえで、平たく切ったものをシロと呼ばれ、ぶつ切りにした筒状のものはシロコロと呼ばれています。ソーセージは豚の大腸で巻かれていますが、その部位は実はこのシロなのだそうです。ホルモンの中でも比較的お安く、リーズナブルな価格で食べられるのも魅力の一つですね。 ハラミ(サガリ) 豚ハラミは豚の横隔膜で、柔らかさと適度な脂身がバランスの良い部位です。脂がしつこく無く、それでいて豚肉特有の甘味と旨味をもたらし、とてもジューシーですね。焼くことで外側がカリッと焼け、内部はしっとりと仕上がります。この食感のコントラストが、食べごたえを演出しているのですね。個人的には一番好きなホルモンです!ちなみに北海道のお店では「サガリ」と呼ばれていますね! テッポウ(直腸) 豚のテッポウは、ホルモン専門でないと無いことが多い、ユニークな部位ですね。焼いた際にパリッとした食感が楽しめ、香ばしい風味が広がります。他の部位とは違う独特の食感なので、焼肉を楽しむ際のアクセントになります。 トントロ(ネック) トントロは豚の頬から肩にかけてのネック部分、つまり首の部分の肉です。マグロのトロのように、脂がのって美味しいことからトントロと名付けられており、非常にジューシーなお肉です。比較的最近食べられるようになった部位で、90年代に北海道の焼き肉店で提供されて話題となったのが全国的に広まったきっかけなのだそうです。そして実はこのトントロ、豚1頭から300g程度しか取れないとても希少な部位なのです。個人的には塩コショウだけで食べるのが好きですが、脂が多くこってりしているのでポン酢やレモン、わさび醤油を使ってさっぱり食べるのもおすすめです。 という訳で、焼肉屋で提供される牛や豚のホルモンは、その個性的な風味と食感から、私を含めた焼肉ファンにとっては欠かせない一品となっています。美味しいホルモン食べるには、新鮮なホルモンを適切に調理されているお店を見つけたいですね。さあ、今夜もホルモン屋さんへGO!! ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:40代 今回のひとこと:旭川なら塩ホルモン、大阪ならドテ焼き、広島ならホルモン天ぷら、福岡ならもつ鍋が好きですね~

台風の仕組みを学ぼう!

少しずつ夏の暑さが和らいできましたね! この時期、私たちの生活に大きな影響を及ぼすことがある自然現象、台風。 今日は、その「台風」についてお話します。 風と雨の力が一つになり、時には甚大な被害をもたらす台風について、 その起源、仕組み、対策、そして気候変動との関連について学びましょう。 台風とは何か? 台風は、熱帯低気圧の1種です。 台風は、北西太平洋に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速がおよそ17メートル/秒以上のものを指します。 台風は、風と雨が非常に強力で、その大きな範囲と勢力のため、大気と海洋の相互作用によって生まれます。 北西太平洋で「台風」、カリブ海やメキシコ湾周辺で「ハリケーン」、 南北インド洋、南太平洋で「サイクロン」と呼ばれますが、 これらはすべて同じ自然現象(強風を伴う「熱帯低気圧」)を指しています。 台風のできるしくみ 台風は、特定の気象条件が揃うことで形成されます。 その主要な要素は以下の通りです。 暖かい海水 台風は暖かい海水が必要です。 暖かい海水から蒸発した水蒸気が上昇気流を形成し、これが台風の「原料」となります。 水蒸気 暖かい海水から上昇した水蒸気が冷たい上空で凝結し、雲を形成します。これにより、エネルギーが放出され、台風が発展します。 低気圧 台風の中心部には低気圧が存在し、周囲から大気が巻き込まれます。 これが台風の回転を引き起こし、風速を増大させます。 台風を構成するもの 台風には主要な要素があります。 その中でも注目すべきものを紹介しましょう。 台風の目 台風の中心には、非常に静かで風もほとんど吹かない部分があります。 これを「台風の目」と呼びます。 目の直径は数十キロから百キロに及び、晴れた空が見えることがあります。 アイウォール 台風の目の周りには、非常に高い雲(アイウォール)ができ、強風が吹き荒れます。 この雲は、猛烈な風と大雨をもたらします。 スパイラルバンド・アウターバンド アイウォールの外側には、雨雲が発生します。 アイウォールの外側の雨雲をスパイラルバンド、 スパイラルバンドの外側で約200~600kmにわたって発生する雨雲をアウターバンドと言います。 この雨雲たちの影響で、大量の雨が広がります。 河川の氾濫や土砂崩れの原因になることがあります。 台風の分類 台風は、その勢力に応じて分類されます。主な分類は以下の通りです。 台風: 風速33メートル/秒未満。 強い台風: 風速33メートル/秒以上。 超大型台風: 風速58メートル/秒以上で、非常に大きな範囲をカバーする。 これらの分類に沿って、台風の規模の大きさを知ることができます。 台風の影響 台風が接近すると、私たちの生活に以下のような影響を与えます。 強風 台風の強風は建物や木々を倒し、街灯や看板を破壊することがあります。 外出時には特に注意が必要です。 大雨 台風に伴う豪雨は、洪水や土砂崩れの原因となります。 低い場所にいる人々は避難する必要があります。 高波 台風は海面を荒らし、高波を引き起こすことがあります。 海岸線に近い地域では特に警戒が必要です。 停電と交通障害 台風の風で電線が切れたり、道路が冠水したりすることがあります。 交通機関にも影響を及ぼすため、予定に余裕をもって行動することが大切です。 台風への備え 台風が接近する前に、適切な備えをすることが非常に重要です。 以下に、台風に備えるためのいくつかのポイントをまとめました。 台風情報の確認 気象庁やテレビ、インターネットなどから台風の最新情報を確認しましょう。 台風の進路や予想される被害について知識を得ることが大切です。 非常食と水の備蓄 台風が接近すると、スーパーやコンビニが品薄状態になることがあります。 非常時に備えて、食べ物や水を家に備蓄しておきましょう。 避難計画 もし避難が必要になる場合、どこに避難するかを計画し、家族や友達と共有しましょう。 防災グッズの用意 レインコート、懐中電灯、乾電池、ラジオ、医療用品など、非常時に必要な防災グッズを用意しておきましょう。 台風と気候変動 最後に、気候変動と台風との関係についても触れておきましょう。 気温上昇が海水温を上昇させ、台風の勢力や数が増加する可能性があると考えています。 これは、地球温暖化によって将来の台風がより強力になる可能性があることを意味します。 台風は自然の一部であり、私たちの生活に影響を及ぼすことがある強力な現象です。 しかし、適切な備えと知識を持つことで、台風から身を守り、被害を最小限に抑えることができます。 台風が接近する際には、冷静に行動し、安全を最優先にしましょう。 そして、地球環境への配慮も忘れずに、持続可能な未来を築いていきましょう。 ~今回の執筆者~ イニシャル:K 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと:ようやく暑さも落ち着きはじめて散歩もいっぱい行ける!