なるほど!Bunri‐LOG

対象

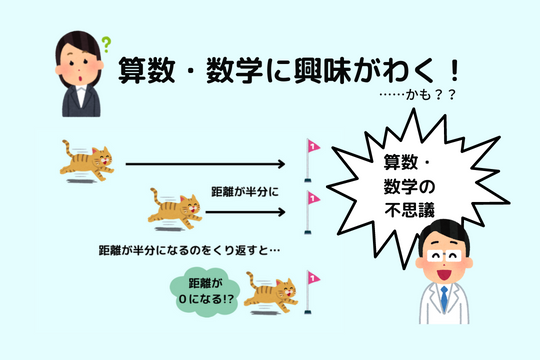

算数・数学の不思議

こんにちは! 突然ですが……みなさん、算数・数学は好きですか? 「池のまわりを反対方向に回りがち」「妹の忘れ物に気づいた兄が同じ道を追いかけがち」など、 算数・数学の問題には楽しいツッコミどころがたくさんありますが、 「わかっていて解いたのに計算ミスで減点」「図形の問題に苦手意識があっていつも手が出ない」など、 好きではない方も多い教科ではないでしょうか。 かく言う私も、今でこそ算数・数学の仕事に携わっていますが、小学生時代は算数が好きではありませんでした。 しかし中学生の時、父からこんな話を聞いて、算数・数学の不思議に目覚めました。 半分が半分になって……をくり返すのに、なぜ0になる? 例えば、ゴールと猫との間が最初16mだったとします。 猫が進むと、ゴールまでの距離がどんどん縮んでいきますよね? 半分進むと残り8m、その残りをさらに半分進むと残り4m、同じようにまた半分進むと残り2m、…… 16÷2=8、8÷2=4、4÷2=2、……★ ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、 「●÷2=0」となるのは●=0のときなのに、この★の式を同じように続けていっても、0にはならないのです。 なのに、猫はゴールに到着します。 不思議だと思いませんか? 私はこの話を聞いて数学への興味が高まり、理数科への進学を決めました。 同じ数字をくりかえす? 算数・数学についての興味深い話を、算数・数学の学参編集担当にも聞いてみました! そのなかから2つ紹介しますね。 電卓を用意して、「1÷7=」を入力してみてください。(もちろん、筆算でもOK) 1÷7=0.142857142…… 「142857」という数字の並びが、くり返し現れてきます。 続いて、2÷7、3÷7……、6÷7も、同じように計算して、並べて書いてみてください。 よく数字を見てみると、どの計算結果にも、「142857」の数字の並びが現れています! 9の倍数でかけると…… ふたたび電卓を用意して、「12345679」に「9の倍数」をかけてみてください。 「12345679」なので、「8」は入りませんよ。 かけ算の結果に、同じ数字が並びましたね。 同じように、「×45、×54、×63、×72、×81」も計算してみてください。 どうしてこんな計算結果になるのでしょうか? 「×9」の計算をしてみると、そのからくりが少し理解できます。 まとめ いかがでしたか? 今回は3つの不思議を簡単にご紹介しましたが、算数・数学の不思議はまだまだたくさんあります! ぜひ、算数・数学の先生に聞いてみたり、本を読んだり、Web検索をしてみたりしてみてくださいね。

楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ

突然ですが、みなさん、暗記は得意ですか? テストでは、どうしても「覚えるしかない」ってことがありますよね。 でも、やみくもに覚えるのってちょっと苦痛だったりしませんか? そこで今日は楽しく暗記できるいくつかの方法をお伝えします。 まずは王道! 赤シート/暗記カード/暗記ポスター 暗記するのに、おそらく誰もが試したことがあるであろう、赤シート。 ノートに赤字で文字を書いたり、教科書に濃い緑のマーカーを引いたりして、それを透明の赤いシートで隠して覚える方法です。 つづいて、こちらも定番の暗記カード。 英単語と意味を表裏に書いて覚えたり、一問一答タイプの用語を覚えたりするのに使われます。 これもよくある、暗記ポスター。 トイレなどにポスターをはっておいて、ちょっとした時間に覚えるのに便利です。 これらの暗記アイテムは自分で作ることもできますし、学習教材の付録でついていることもありますね。 文理の教材の付録にも、いろいろついていますよ。 覚えるべきことが厳選されており、覚えやすくまとまっているので、どの付録もおすすめです。 ▲「中学教科書ワーク」付録のスピードチェック&赤シート ▲「中学教科書ワーク」付録のカード ▲「小学教科書ワーク」付録の折込ポスター 最近はアプリも便利 最近は、アプリを使って覚える人も増えてきています。 スキマ時間にどこでも学習できるのがメリットです。 高機能なアプリでは、苦手なところを何度も出題してくれたり、学習管理をしてくれるものもありますね。 ▲「中学教科書ワーク」付録の「Newどこでもワーク」アプリ あなどれない! 語呂合わせ 語呂合わせも暗記法の定番ですよね。 「え…、ダジャレじゃん…」と思うようなことが、案外記憶に残ってテストで1点、2点多く得点できたりするので、あなどれません。 誰が作ったのか知りませんが、「なんと素晴らしい平城京(=710年遷都)」「鳴くようぐいす平安京(=794年遷都)」などは、語呂が良くて、何年たっても忘れません。 ちなみに、こちらも名作だった「いい国つくろう鎌倉幕府」。 保護者のみなさんは、ほぼこの語呂合わせで、「1192年、鎌倉幕府成立」と覚えているのではないでしょうか? しかし、現在では、鎌倉幕府は段階的に成立していたと考えられており、1129年に源頼朝が征夷大将軍になったことで、幕府の組織形態が名実ともに完成したという説が優勢になっています。 覚えやすい語呂合わせも、ときにはアップデートが必要ですね。 ▲「中学教科書ワーク 社会 歴史」の付録カードより 呪文も有効! 語呂合わせと似ていますが、呪文のように唱えて覚える方法もあります。 有名なのは、中学校で習う元素記号の暗記法。 「水平リーベー ぼくのふね」ってやつですね。 ところで、「水平リーベー ぼくのふね」のあとは、どうやって覚えましたか? そのあとは、「七曲がり シップス クラークか」とか「名前がある シップス クラークか」とか、バリエーションがあるようです。 「波がある シップス クラークか」でもよさそうですね。 もうひとつ呪文のご紹介です。 高校生向けですが、古文の終止形接続の助動詞を覚える方法です。 筆者の高校ではコギャル風に(もはや死語?!)、つぎのように唱えるように習いました。 「べし らむって~ めり らしいよ~ まじ なり?!」 これだけだと意味不明な呪文ですが、なんだか強烈に記憶に残っています。 替え歌で覚えよう! メロディーに乗せて覚えるのも、覚えやすいです。 またまた高校の古文ネタですが、動揺「ももたろう」のメロディーに乗せて替え歌で、 未然形接続の助動詞と、連用形接続の助動詞が覚えられますよ。 自分に合った暗記方法を見つけよう! 今日はいくつかの暗記方法をご紹介しました。 ほかにも、書いて覚える、声に出して覚える、ストーリーで覚える、イメージで覚えるなど、いろいろな覚え方があります。 いろいろ試して、自分に合ったものを取り入れてみてください。

青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法

今日は色についてのお話を…… 色は、人間の心に色々な影響を与えます。 色が持つ効果を知っていると、 勉強するときにも、使えるかもしれません。 さて! 文理では、教科ごとに大体のイメージカラーがあります! 国語=赤 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ 英語=紫 これらの色について、色のもつ効果を見ていきましょう! 国語 赤 赤は情熱の色! やる気を高めてくれます。 KOKUYOMAGAZINEの記事でも、「国語は赤・ピンク系」という回答が多くなっていますが、 これは5教科を並べるときに、一番初めに来ることが多いからなのでしょうか? 勉強するときには…… 【乱用に注意!】 赤は精神を興奮させ、集中を妨げる可能性もあります。 ただでさえ丸付けでも使う色。 ノートまとめでも赤を使いすぎてしまうと、集中しづらい紙面になってしまいます。 間違えやすいポイントなど、ここぞ!というときに使うのがおすすめです。 算数・数学 青 青は、冷静な気持ちになれる色。 集中力を高めてくれます! 数学にはぴったりですね。 勉強するときには…… 心を落ち着かせてくれる青を、ノートに取り入れてみましょう! 具体的には、メモや補足など、ノートの中で占める面積が大きく、 かつ大事なポイントを青にしてみるのはどうでしょうか。 理科 緑 緑は、リラックスさせる色です。 目に優しいことでも有名ですよね。 理科は、紙面にも植物や星空などの自然が登場するので、 よりリラックス効果が高そうです! 勉強するときには…… 休憩するときに、観葉植物などの緑を眺めると、 心がリラックスし、メリハリがついて集中しやすくなるかもしれません! ちなみに文理のロゴも、緑が基本になっています。 社会 オレンジ オレンジは、明るい・楽しい気分にさせてくれる色です! 食欲増進効果もあるそうです…… 地理では、食べ物もたくさん登場する社会科、思わずお腹が空いてしまうかも? 勉強するときには…… 暗記したい部分を赤シートで消して勉強したいときには、 オレンジペンで書くのが消えやすくておすすめです。 ただし、赤と同様、使いすぎると集中しづらくなってしまうので、 暗記部分に限定して使うようにしましょう。 モチベーションが上がらないときに前向きな気持ちになれるように、 文具や机の上の雑貨に取り入れておくのもいいですね! ちなみに、オレンジジュースはビタミンCが豊富で、疲労回復に効果があります! 英語 紫 紫は、ミステリアスで上品な色ですね。 聖徳太子が定めた「冠位十二階」でも、最高位は紫でした! 心身のバランスを整えたり、感性を豊かにする効果があるとか。 英語は紙面を見ても、おしゃれな感じがします! 勉強するときには…… 部屋のカーテンや、ベッドのシーツを紫にしてみると、 勉強で使れた心身のバランスがとれて、リラックスできるかもしれません。 みなさんはどの色が好きですか? 今日紹介した色以外にも、勉強にうまく使えそうな特性を持つ色があります。 たとえば黄色は注意を引きやすい・茶色も落ち着いた気持ちにしてくれる、など…… 上手に色を取り入れて、効率的に勉強しましょう!

日本にいても、英語を学ぶといいことがたくさん!

みなさんはどのように取り組んでいますか? グローバル化が進む中、英語学習への注目度は高まっています。 が、一方で、 「そんなことを言われても、英語の重要性をなかなか実感できないよ…」 「最近コロナで海外にも行きづらいし、英語を使う機会ないな…」 という方も少なくないのではないでしょうか。 そこで今回は、日本国内にいても英語が役に立つ例を3つご紹介します♪ ①英語の歌詞の意味がわかる! 街中で英語の歌が流れているのを耳にしたことはありませんか? 誕生日に歌う「Happy Birthday to You」も、英語の歌ですよね。 案外、英語の歌は生活のいたるところで流れているものです。 さて、「大きな古時計」という歌をご存じでしょうか。 日本でも長く親しまれている歌ですが、 元はアメリカの作曲家が作った「Grandfather’s Clock」という歌です。 今回は、この「Grandfather’s Clock」の最初の部分を訳してみましょう! これが歌詞になります。どんな訳になるかわかりますか? ちょっとヒントを書き加えてみます。 どうでしょうか。 比較級など、中学生レベルの文法を使って、なんとか訳せそうですよね。 和訳は、例えばこんな感じになります。 ぼんやりと聴いているだけでは何を言っているかさっぱりわからない歌も、 文法をおさえ、単語の意味を調べると案外自力で訳せる、なんてこともあります。 英語の歌も、意味がわかると途端に親しみを持てるようになるかもしれませんね。 ②海外の本や映画から異文化体験! 『ハリーポッター』シリーズやディズニー映画など、日本でも親しまれている海外作品がたくさんありますね。 とくに映画は、英語が全くわからない人でも吹き替えや字幕があれば楽しめるものです。 英語の本や映画は、海外の文化・暮らしを知る入り口としてもおすすめですよ! 翻訳版や吹き替え版ももちろん素敵ですが、洋書や字幕版にもぜひ挑戦してみてください。 原文に触れると、日本語では表現しきれない英語ならではのニュアンスが分かり、 よりいっそう海外文化への理解が深まります。 ③難しいカタカナ言葉の意味がわかる! 最後はちょっと応用編です。 英単語を知っていると、「カタカナ言葉の意味を推測できる」という便利な力を手に入れることができます。 たとえばみなさんは、 社会科の用語がカタカナで長い言葉だと覚えづらくて、げんなり…… なんて経験はありませんか? 特に長いカタカナの用語が多い公民から、 「ユニバーサルデザイン」「インフォームドコンセント」という2つの用語を見てみましょう。 カタカナの用語は大体、英語をカタカナにしています。 つまり、カタカナを英語に戻して、その英語の意味を考えれば、自ずと大体の意味がつかめるのです。 ほかにも、英語がわかれば意味が推測できる、難しそうなカタカナ言葉は案外とたくさんあります。 探してみてください! (ニュースなどで見かけること多いのでは…!?) まとめ 海外に行ったり、海外の方とコミュニケーションをとったりする機会がなくても、 英語は色々なところに活かすことができます。 英語を知っていると便利なことは、他にもたくさんあるので見つけてみてくださいね! 「英語の勉強、なかなかやる気が起きない…」というときは、 英語を使ってやってみたいことを思い描きながら勉強してみましょう♪

新入社員に聞いた!勉強に集中できないときの原因&対処法3選

「今日はなぜか勉強に集中できない…」 「もうすぐテストなのに、机に向かってもすぐ飽きてしまう…」 そんな日は、誰にでもありますよね。 でも、あきらめるのはちょっと待った! 今回は、この春文理に入社した新入社員にインタビューを行い、 事前に用意した「勉強に集中できない原因3選」に対して、 <<自分が中学生のころに実際にやっていた対処法>>を教えてもらいました! 勉強に集中できない原因3選(対処法つき!) 原因①:問題が難しくてわからない 原因②:周囲の人や騒音が気になる 原因③:ついスマホを見てしまう 原因①:問題が難しくてわからない 苦手な教科や単元の勉強は、なかなか続きませんよね。 考えているうちに、眠気がおそってくることも…… こんなとき、新入社員のみなさんならどうしますか? 対処法①:まずは解ける問題を選んで、ひたすら手を動かす! 問題が難しすぎて集中できないときの対処法は、解ける問題だけを解くこと! 解けない問題を飛ばしたら、学力は伸びないと心配されるかもしれませんが、 もちろん他の問題にも後で取り組みます。 でも、やる気が出ないときは、思い切って簡単な問題だけを選んで手を動かしましょう! 簡単な問題をたくさん解いているうちに、だんだん勉強モードに切り替えられたり、 解き方のコツがわかったりすることもあるんです。 原因②:周囲の人や騒音が気になる 家で勉強していると、家族の話し声や物音が気になることも多いですよね。 逆に、静かすぎるとかえって集中できない! という声も聞きます。 新入社員のみなさんは、この悩みをどうやって克服しましたか? 対処法②:勉強する場所を変えてみる! 周りが気になって集中できないときは、普段とは違う場所で勉強してみましょう。 いろいろな場所を試すうちに、自分にぴったりの勉強場所が見つかるかもしれません。 おすすめ勉強場所は、例えばこんな場所です。 他にも、図書館の端っこの席を死守する! という方法も。 開館時間に合わせて行けば、お気に入りの場所が取れて早起きにもなる、一石二鳥ですよ! 原因③:ついスマホを見てしまう スマホでSNSや動画を見ていると、自分でも驚くくらい時間が過ぎていることがありますよね。 特に、通知が来たときは勉強中でもつい確認してしまいます。 新入社員のみなさんは、どうやってスマホの魔力に打ち勝ちましたか? 対処法③:時間を決めて、思い切って家族に預ける! スマホを見たくなってしまう気持ちに、意志力で対抗するのはかなり難しいです…。 そこで、思い切ってスマホを家族に預けてしまいましょう! 「1時間だけ」「問題集を3ページ終わらせるまで」など条件を決めておけば、 スマホがなくても意外と平気ですよ! 慣れてきたら、少しずつ預ける時間を伸ばしてみてもいいかもしれません。 まとめ 今回は、勉強に集中できないときの原因と対処法を3つご紹介しましたが、いかがでしたか? 勉強に集中できないことは誰にでもあるので、自分を責める必要はまったくありません。 それよりも、どうすれば少しでも集中できるのか、工夫して勉強に取り組んでみましょう! 文理では、教科書に沿った基礎的な内容から入試対策まで、幅広いラインナップの教材を通して 頑張るみなさんをサポートします。 学校の宿題のレベルが合わなくて集中できない! という方は、こちらから文理の教材も見てみてください! みなさんが楽しく順調に勉強を進められることを願っています!

漢検対策にも役立つ! 効果的な漢字学習のコツ、教えます。

こんにちは! 夏が近づいてきましたね。 学生のみなさんは新しい環境にもそろそろ慣れてきたころではないかと思います。 学校によっては、1回目の「漢検(日本漢字能力検定)」受検案内が配られることもあるのでは? 検定をきっかけに漢字に興味をもつ人もいれば、または、覚える漢字が多くて、 どうやって勉強すればいいの~?と思う人もいるのではないでしょうか。 そこで今回は! 漢字学習のエキスパート、文理の国語担当の編集者に「漢検対策にも役立つ、効果的な漢字学習方法」を聞いてみました! すぐにできそう!という初級編から、いやちょっとマニアックすぎぃ~という上級編まで、一挙にお届けします! 目次 1.すぐにできそう! 初級者編 2.歯ごたえあるね! 中級者編 3.これができればもう漢検1級!? 上級者編 4.漢字学習におススメ!文理の漢字教材 1.すぐにできそう! 初級者編(編集Tさん) ① 漢字や部首の、もともとの意味を覚える。 たとえば、迷いやすい部首のひとつである「しめすへん」と「ころもへん」。 これのもともとの意味までさかのぼりますと…「しめすへん」は、神様に関係すること(示)、「ころもへん」は衣服に関係すること(衣)なんですね。 「社」「祝」「祈」は「しめすへん」、「裸」「袖」「襟」は「ころもへん」と意味から判断することができます! 「あれ? しめすへんは点がいるほうだっけ、いらないほうだっけ…?」と悩むときは、もとの漢字を考えてみるとわかりやすいですね! 「しめすへん」ですが、神社や街中で、特に筆で書かれた文字や石碑に彫られた文字に注目して探してみると「祭祀」「お祓い」などもとの「示」の形になっていることがあります。 ② 「間違えやすいもの」から覚える。 「みんなが間違えやすいもの=テストに出やすい」!これってテストあるあるですね(笑)特に部首や筆順は、間違えやすいものがあるので、優先して覚えるといいですよ。 たとえば部首だったら… ★「聞」…部首は「もんがまえ」ではなく「みみ」 ★「和」…部首は「のぎへん」ではなく「くち」 ★「空」…部首は「うかんむり」ではなく「あなかんむり」 たとえば「飛」の筆順だったら… 今「えっ( ゚Д゚)そうだったの!?」とびっくりしたそこのアナタ! こういうときが辞書を引くチャンスです♪ 2.歯ごたえあるね! 中級者編(編集Nさん、Cさん) 漢字学習のなかでも、漢検をリアルに意識して勉強したい!という人におススメの勉強法です! ①「でる順」で勉強する。 特に四字熟語や誤字訂正は、よく出る問題があります(例:5級…「異口同音」や「一陽来復」など)。 まずは漢検の過去問を解いて、何度も出る問題をチェックすると効率的です。 ②分野を意識して勉強する。 漢検は分野ごとに配点が決まっています。「漢字の読み」は1問1点、「熟語の構成」は1問2点など…。 分野によっては簡単に対策できるものがあるので、まずはそこを重点的に学習していくと自信がついてきます。 おススメは次の順番から始めること。 漢検は将来的に入試や就職に役立つ資格。 効果的な学習方法を身につけてステップアップしちゃいましょう♪ また、ひとりでこつこつ勉強するのは向かない人も、漢字をクイズ問題にしてみて、 家族や友だちと楽しみながら覚えるのも面白いですよ♪ たとえば… ほかにもいろいろなクイズを考えてみると楽しいですね! 3.これができればもう漢検1級!? 上級者編(編集Oさん) 最後に、さすがエキスパート…!と思わずうなってしまった学習方法を紹介します。 「効果的」からはちょっと外れてしまうかもしれないんですが、 すべての漢字に対してこれができれば、きっと漢検1級も夢じゃない?? 編集Oさん曰く、「漢字に対する苦手意識が消える」「漢字の読みに関する予測がつくようになる」そうです! 4.漢字学習におススメ!文理の漢字教材 ご紹介した漢字学習方法、いかがでしたか? 文理では『小学教科書ワーク 漢字』や『教科書ドリル』『できる‼がふえるドリル⤴』などなど、 おススメの漢字教材をそろえていますので、ぜひ自分に合う教材を見つけてみてくださいね♪ 小学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼!がふえる↑ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら