なるほど!Bunri‐LOG

対象

ジメジメの梅雨到来。外に出られない日は、お家時間を充実させよう!

最近、なんだか曇りの日や雨の日が多いですね…。 5月下旬から5月末にかけて、沖縄~東海地方までの梅雨入りが発表されました。関東地方~北海道の梅雨入りももうすぐです。 紫陽花がきれい!ようやくお気に入りの傘やレインコートの出番! そんな梅雨ならではの楽しみもありますが、雨が続くとどうしても家にこもりがちになってしまいます。 そんな梅雨を楽しく乗り切る、お家時間の過ごし方をいくつかご紹介させて頂きます。 父の日のプレゼントを用意しよう! 2023年の父の日は、6月18日です。いつもお世話になっているご家族に、感謝の気持ちを伝えましょう。 おすすめは、手形や足形をスタンプした手作りカード! 毎日成長している「今この瞬間」を形にしてプレゼントできるので、あとから見返しても楽しいプレゼントになります。 足形をネクタイに見立ててデコレーションする足形アートなどにチャレンジしてみるのもよいかもしれませんね! 風船を使って、家族やお友だちと運動しよう! YouTubeなどでも楽しく体操をできるコンテンツがたくさんありますが、ゲームでドキドキワクワクしたいもの。 そんな時、特におすすめなのは風船サッカー!ふわふわした風船を使って、いつでもどこでも、みんなで遊ぶことができます。 試合時間やコートの範囲、ゴールの場所などルールを相談しながら決めて、安全に楽しく遊びましょう! 楽しいドリルでちょっと変わった学習に取り組んでみよう! 普段の勉強にスイッチが入るのにも、どうしても時間がかかってしまう…。 そんな時にはいつもとはちょっと違う学習に取り組むのもおすすめ。 【幼児ドリル】 ラインナップはなんと24冊!まちがいさがしやめいろなど、楽しみながらトレーニングができるドリルです。 シールやふりかえりボードなど、学習をもっと楽しめる付録が充実!親子で取り組むのもいいですね。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 【おかしなドリル】 3月に発売になったおかしがいっぱいの算数ドリルです。 ちょっとニガテな算数も、キャラクターが教えてくれるヒントや、おかしのかわいいイラストでどんどん頑張ることができます! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 踏ん張り時の梅雨を、ゆっくり楽しく過ごしましょう! 新学期の緊張や、色々なテスト勉強から少し解放されてほっとできる時期。 でも、祝日や夏休み、楽しい行事はまだまだ先で、子どもにとっても大人にとっても踏ん張り時の季節です。 お家で工作や学習、運動などちょっとした活動を取り入れながら、ゆったりとした時間を楽しみましょう。

3月3日はひな祭り!ひな祭りのまめちしき

いよいよ3月! 最近は少しずつ暖かくなってきて、いよいよ春本番ですね。 みなさん、今日は何の日かご存知ですか? ・・・そう、ひな祭りです! 今日はひな祭りにまつわる話や食べものをご紹介します。 ひな祭り 「ひな祭り」は、子どものすこやかな成長と健康を願う、3月3日の「桃の節句」の行事です。 「桃の節句」は、七草・端午(たんご)・七夕などと並ぶ五節句のひとつです。 節句とは、季節の変わり目に無病息災・豊作・子孫繁栄などを願って、 お供えものをしたり邪気払いを行ったりする行事のことをいいます。 3月3日に飾る「お雛様」は、奈良時代に紙で作られた人形が元と考えられています。 平安時代には、人形に厄を移して川に流す「流し雛(ながしびな)」が行われるようになり、 江戸時代後半から現在のような飾るタイプのひな人形が生まれたそうです。 ちなみに、「流し雛」は現在でも続けている地域があるそうですよ。 ひな祭りどう過ごす? ひな人形を飾る ひな人形を飾りましょう! ちなみに、ひな人形は「関東雛」と「京雛」があるそうですよ。 「関東雛」ははっきりしとしたお顔立ちで、右側に男雛、左側に女雛の配置です。 「京雛」は目が細く穏やかな顔立ちで、左側に女雛、右側に男雛の配置です。 みなさんのご家庭のお雛様はどちらでしょうか? ひな祭りにまつわるものを食べる ひな祭りのイメージの食べ物といえば皆さん何が思い浮かびますか? この時期になるとスーパーが桃色の可愛らしい装飾がされますよね! ひな祭りには縁起の良い食べものをたべることが一般的です。 ここでは、ひな祭りにまつわる食べものをご紹介します! ちらし寿司 「寿司」は「寿」を「司る」という漢字を用います。 そこから、日本ではお祝い事にはお寿司を食べる習慣があります。 中でも、ちらし寿司は見た目も華やかで豪華ですよね。 また、下記のような具材と意味合いからも縁起がよく食べられるようになったのだとか。 「海老」…海老のように腰が曲がるまで長生きできるように 「蓮根」…将来の見通しができるように 「錦糸卵」…黄身と白身が金銀財宝を表し、財宝が貯まるように 「にんじん」…根をはるように はまぐりのお吸い物 はまぐりは、あさり、しじみと同じく二枚貝です。 その中でも、はまぐりは「貝を合わせるとぴったりと同じになる」のだとか! そのことから、はまぐりはぴったりと合った人と出会う「良縁」を表すと言われ、縁起の良い食べものとされています。 お吸い物にすれば、ちらし寿司との相性もばっちりですね! 白酒 白酒には厄除けや長寿の意味合いがあると言われています。 ただ、白酒はアルコールが含まれるので要注意。 ひな祭りでは、子どもでも飲めるように「甘酒」を飲むことが多いですね。 甘酒もアルコールが含まれるものが一般的ですが、 最近ではノンアルコールのものも主流になりつつあります。 ひし餅 3層になったひし餅もよく食されますね。 緑・白・桃色が層になったひし餅。 緑は「健やかな成長」 白は「清浄・純潔」 桃色(赤)は「魔除け」の意味があります。 ひなあられ この時期スーパーなどでよく並ぶひなあられもひな祭りにまつわる食べ物です。 関東は米粒状の甘いポン菓子、関西では丸い粒状のあられで、色合いは菱餅と同じ緑・白・桃色(赤)です。 地域によってお祭りや食べるものが違う 先ほどお雛様の配置や顔立ちが関西、関東で違うとお話しましたが、 地域によって特有のお祭りやひな祭りに食べものがあります。 例えば、静岡県や福岡県、山形県では飾りをつるす「雛のつるし飾りまつり」が行われています。 ちなみに、執筆者は愛知県の三河地方の出身なのですが, ひな祭りには型取りをした「おこしもの」を食べる文化があります。 「おこしもの」は下の写真のような、木型を使います。 木型は、桜や桃、梅、菊などの花の形をしたものや、 鯛やおしどりなどの生き物、のしや宝船、などといった縁起物のモチーフなどが一般的です。 ここに熱湯で練った米粉を入れ、型付けし、蒸すと・・・ こんな感じでできあがります! おこしものを作ってみよう 愛知の郷土菓子「おこしもの」 とっても簡単に作れますのでここではレシピを紹介します! 材料(2人分) 米粉(上新粉)…300g 熱湯…300ml 食紅…適量 型 ①材料を混ぜる 米粉と熱湯を混ぜ合わせる。 この時、熱湯は少しずつ注いで混ぜ合わせる。 ※耳たぶの固さになるくらになればOK。 ②着色用をつくる ①を着色用に少量(全体の10分の1ほど)とる。 着色したい色の数だけ少量にまとめ、 つまようじに食紅を少しだけつけ、着色する。 ③型づめ 型に張り付かないようにラップをひく。 着色したものを先に入れ、その後に着色していないものを重ねる。 型にしっかりと後がつくよう押し込む。 ※おこしものの型だけでなくお菓子の型や自分で成形しても可愛く仕上がる♪ ④蒸す 蒸し器に入れて、15分程度蒸す。 ⑤完成 砂糖醤油をつけたり、きなこをつけたりして味付け! いかがでしたか? 着色すると色鮮やかですね! 「おこしもの」の色付けは楽しく親子でできるのでおすすめです。 簡単に作れるのでぜひご家庭で試してみてください! みなさんのお住まいの地域にも、こうした年中行事ならではの郷土料理や、地域ごとの催しものがあるかもしれません。 ぜひこの機会に探してみてください。 縁起の良い、ひな祭りならではの食べ物を食べたり、行事に参加したりして楽しくひな祭りを過ごしましょう♪

勉強スケジュールで成績アップを目指そう!作成方法や継続のコツも紹介

勉強する前にスケジュールを作成していますか? 目標に向かって勉強を進めていく時に、勉強スケジュールはとっても重要。 スケジュールを作成することで、日々「何を・どこまで」やるかが明確になります。 また、スケジュールを後から見返すことで、自分の学習を分析することもできます。 今回はこの「勉強スケジュール」のメリットやコツ、作成方法についてご紹介します! 目次 1.勉強スケジュールを作成する4つのメリット 2.勉強スケジュールを作成するための4ステップ 3.スケジュール通りに勉強を進めるためのコツ 4.勉強スケジュールの作成に役立つツール2選 5.学習記録管理におすすめのアプリ「学びサポート」 6.まとめ <POINT> ★「勉強スケジュール」は学習を効率化する ★無理な「勉強スケジュール」は厳禁! ★自分に合った方法でスケジュールを作成しよう 勉強スケジュールを作成する4つのメリット 勉強時間は周りの人たちと変わらないのに、成績が伸びない・・。 定期テスト範囲をすべて学習する前に試験当日に! ・・なんてことはありませんか? 学力はただがむしゃらに取り組んだり、 無計画で進めていたりしてもなかなか伸びません。 学力を効率的に伸ばすためには、 まずは「勉強スケジュール」を立てる必要があります。 ここでは、そんな「勉強スケジュール」を作成するメリットをお話します! 効率的に学習できる 「勉強スケジュール」を作成する1番のメリットは、効率的に学習が進むことです! 勉強を始める際、「今日は何から始めようか・・」と悩んで時間が過ぎていませんか? せっかくやる気になっても、取り組む前に時間を使ってしまうのはもったいないですよね。 勉強に取り組んでいても「どこまでやれば良いかわからない・・」なんてことも。 そんな場合は、あらかじめ自分の勉強の目標(ゴール)を定め、 そこから逆算して「今日は何を、どこまで勉強するか」と決めておけば、 勉強の際に悩むことなく効率的に勉強することができます。 「やり忘れ」で焦らずにすむ テスト直前、勉強しきれなかった範囲が出て青ざめる・・なんて経験はありませんか? 計画を立てずに勉強していると、テスト前などになって時間が足りなくなり焦ったり、やり忘れが生じたり、なんてことも…! 「やり忘れ」を防ぐには、目標(ゴール)とそれを達成するための計画で「何を・どこまで」やるか明確にする必要があります。 「勉強スケジュール」は「何を・どこまで」やるかが明確にしながら計画を立てるので、「やり忘れ」を防ぐことができます! モチベーション維持につながる がむしゃらに勉強をしていると、テストが終わるまでにガス欠になってモチベーションが低下しがち・・。 モチベーションが低下すると勉強の質も低下してしまいますよね。 「勉強スケジュール」を作成すると1日にやるべきことが明確化されます。 1日1日、積み重ねることで、「今日もスケジュール通りにできた!」という達成感を得ることができ、モチベーションも維持することができます! 勉強を習慣化できる テスト直前だけの勉強は、その場しのぎになってしまいがちですが、 学力を伸ばすためには、日々の予習・復習の積み重ねがとても大切です。 日々勉強を積み重ねることは、成績アップに非常に効果的です。 しかし、いきなり勉強を習慣化させるのは大変ですよね。 「勉強スケジュール」は自分のペースで無理なく計画を立てるので、取り組みやすく、勉強を習慣化しやすくします。 先に述べた3つのメリットも合わせたら良いとこ尽くしですね! 勉強スケジュールを作成するための4ステップ 「勉強スケジュール」を作成する4つのメリットをお話しました。 メリットを聞いただけ、今すぐに取り組みたい!と思いませんか? しかし、計画もなくただ作成するのでは意味がありません。 ここでは、メリットが効果的に発揮できるよう、簡単4ステップで作成できる方法をお教えします! 1.目標を決める 勉強以外でも計画を立てる時には、必ず目標やゴールを決めますよね。 計画はこの目標やゴールに対して逆算して立てます。 しかし、「一生懸命頑張る」「諦めない」などの抽象的な目標にしてしまうと、 具体的にいつまでにどうなりたいのか分からないため、逆算して計画が立てられません また、何のために努力するのか分からず、勉強へのモチベーションにも繋がりません。 目標は、「テストで全科目平均点以上を取る。」「英検3級に合格する!」など具体的に立て、 計画が立てやすく、モチベーションにも繋がりやすいものに設定しましょう。 2.自分の得意・苦手を理解する 目標を決めたら、次は自分の今の学力状況を分析します。 例えば目標が「テストで全科目平均点以上を取る」だとしたら、 前回のテストの結果からまず振り返りましょう。 「数学は平均点以上だけど計算ミスが多いな、英語は長文読解がほとんどできていなかったから平均点に届かなかったな・・・」など、 各科目、自分ができていることは何なのか、また、得意なことは何なのか把握します。 そうすると、次回のテストまでにやらなければならないことが見えてきます。 3.やるべきことをリストアップする 自分の学力状況が分析できたら、次は勉強するべき内容を考え、リストアップします。 ここでは、「計算問題をたくさんこなす」「長文読解にたくさん取り組む」 など抽象的な内容ではなく、 「計算ドリルの10ページから50ページを3周取り組む」 「長文問題集を1冊やりきる」など できるだけ具体的かつ詳細に書き出すようにしましょう。 リストアップを通して、目標を達成するめの 必要な勉強の全体像を把握できるようにしましょう。 4.1日ごとのスケジュールを作成する リストアップしたものを、日数で割り1日あたりのスケジュールを決めていきます。 ここで注意が必要なのは、自分のスケジュールをしっかりと考慮しておくことです。 簡単に日割りで「毎日10ページ取り組む」と設定した場合、 週のうち3日間は部活で帰りが夜7時を過ぎて取り組めなかった・・・ なんて計画倒れしてしまう可能性があります。 スケジュールを作成する前に 「1日で勉強できる時間がどれくらいあるか」 「無理なスケジュールになっていないか」しっかりと確認しましょう。 また、すべて同じ時間で問題を解けるわけではありません。 問題の難易度やペースを考えながら作成するようにしましょう。 スケジュール通りに勉強を進めるためのコツ スケジュールを作成したら、いよいよ勉強スタート! ・・・と思っても、いきなりスケジュール通りに勉強を進めるのは難しいですよね。 いくら計画を立てても、計画倒れになってしまっては意味がありません。 ここでは、作成した勉強スケジュールを進めるためのコツをまとめました! 無理のないスケジュールにする 目標への熱意が強すぎると、ついついぱんぱんに予定を詰めてしまいがちになってしまいますよね。 やる気があるのはいいですが、スケジュールに縛られすぎて毎日膨大な量の学習をこなそうとすると、 自分の時間が極端になくなってしまい、必ずどこかでパンクしてしまいます。 スケジュールは継続できるよう、生活に関する時間(食事や睡眠)は削らず、自分にあった勉強量を割りふるよう注意しましょう。 また、無理のないスケジュールを作成するためには、 早めにスケジュール作成に取りかかることも重要です。 目標を決めたらすぐに「勉強スケジュール」を作成するよう、普段から心がけましょう。 休日・予備日を作る 無理のないスケジュールを作成するためには、 スケジュールにあらかじめ「休日・予備日」を組み込むことがおすすめです。 「休日」は、勉強を一旦お休み。 友達と遊びに行ったり本を読んだりなど、リフレッシュする時間にしましょう。 「予備日」は、急な予定や体調不良で勉強ができなかったり、 1日のスケジュールがこなせなかった箇所に取り組んだりする場合に活用しましょう。 作成したスケジュールを確認してもらう 一人で勉強を完結してしまうとついつい中だるみしてしまいがち。 そんな時は、作成したスケジュールを家族や友達など周りの人に共有して、自分を鼓舞しましょう。 また、作成した「勉強スケジュール」が無理な計画になっていないか、予め第三者にチェックしてもらうのも効果的です。 自分の生活状況をよく理解している人に確認してもらうと、より実現可能か判断できるためおすすめです。 勉強スケジュールの作成に役立つツール2選 「勉強スケジュール」を作成するにはどのような方法があるでしょうか。 紙に日付とやるべきことを記入して作成するのか、 それともアプリなどを利用して作成するのか、 個々の好みに合わせて作成するのが一番ですが、ここでは 「スケジュールをどういう風に作成していいか分からない方」 「簡単にスケジュール作成をしたい方」 におすすめの方法をご紹介します! インターネット上のテンプレートを利用する 自分で作成するのが苦手で、かつ「効率的な勉強計画を簡単に作成したい!」という方は、 インターネット上の「勉強スケジュール」作成テンプレートを利用するのがおすすめです。 検索すると無料のテンプレートがたくさん掲載されています。 テンプレートは月・週・日単位で分けられたものや、 科目ごとに分かれたものなど種類が豊富です。 自分の目標、目的(細かく勉強時間を管理したい・月ごとの内容を分析したい、など)に合わせて選ぶようにしましょう。 もちろん、テンプレートを組み合わせたり、自分で記入する箇所を増やしたりするなどアレンジを加えるのもおすすめです。 スケジュール管理アプリを利用する 勉強時間の記録だけでなく、その後の分析や勉強内容の記録を振り返りたい人は、スケジュール管理アプリがおすすめです! スケジュール管理アプリには以下のようなメリットがあります。 ・勉強時間の把握ができる ・勉強量の把握ができる 1日に学習する内容だけでなく、簡単に勉強時間や勉強量を記録することができるため、 1週間、1ヵ月と進んだらその時点までの内容を分析することができます。 分析して、「勉強スケジュール」に無理はないか、学習量は適切か振り返ることができます。 また、スケジュール管理アプリでは勉強時間や勉強量だけでなく、 実際に使用する教材まで登録するアプリもあるので、 細かく学習内容を記録し、その後に記録を振り返ることで、 自分が何にどれくらい勉強時間が必要なのか見えてきます。 次回以降の「勉強スケジュール」を作成する際の指針にもなるのでおすすめです。 学習記録管理におすすめのアプリ「学びサポート」 ここでは、そんな学習記録管理アプリ、文理の「学びサポート」をご紹介します! 「学びサポート」は、 学習時間を可視化したい・・ どの問題集を学習したのか簡単に記録したい・・ 学習が長続きするよう、モチベーションを上げたい・・ そんなお悩みをサポートするスマートフォン向け学習記録アプリです。 そんな「学びサポート」の機能を下記にまとめます。 学習時間を記録&グラフで確認できる 「学びサポート」は本のISBNコードを入力することで、問題集を自分の本棚に登録できます! 本棚は科目ごとに色分けされるのでとても見やすくなっています。 学習を終えたら、取り組んだ問題集の画像をクリック。 日付と取り組んだ時間を選んで「記録する」と簡単に学習時間を記録することができます! 学習時間を確認したいときは、「記録を見る」をクリック。 月・週・日単位で表示でき、期間や本/教科と選択できます。 学習時間をグラフで表示することができるので、学習時間を簡単に比較することができます。 学習の目標とごほうびを決められる 「学びサポート」では、学習時間の記録だけでなく、 学習の目標と目標を達成した際のごほうびを設定することができます。 「もくひょう」をクリックし、期間や勉強の内容、時間を記入したらごほうびやもくひょう名を記入します。 ごほうびをあらかじめ設定しておくことで、モチベーション高く学習に取り組むことができます。 また、達成までに期日のカウントダウンがされるので、日々緊張感を持って取り組むことが可能です。 家族とスケジュールの共有が可能 「学びサポート」では、1つのIDで最大5人分の本だなをつくることができます。 自身の端末がなくても、保護者の方の端末1つで家族の記録をつけることができます。 ※本だなの学年は,未就学児から大人まで自由に設定できます。 また,IDを入力すれば,異なる端末からでも家族の学習の記録を見ることができます。 第三者が学習スケジュールを見ることで、スケジュール内容が適切か確認することができます。 また、保護者の方は家族の頑張りを視覚的にグラフで確認することができます。 まとめ 効率的に学習を進めていくために欠かせない「勉強スケジュール」 目標に向かってスケジュールを進められるよう 「勉強スケジュールを作成するための4ステップ」や 「スケジュール通りに勉強を進めるためのコツ」を意識しながらすすめていくといいでしょう。 学習管理は、自分の好みや学習状況に応じながら「継続できる」ツールを使用することがおすすめです。 「継続は力なり」目標に向かってコツコツ頑張りましょう!

一年の無病息災を願って七草がゆを食べよう!

遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 みなさん、どんなお正月を過ごしましたか? たくさんおせち料理を食べて、胃もたれしている…なんてこともあるかもしれません。 というわけで、今日はお正月で弱った胃腸を整える七草がゆについてご紹介します。 春の七草 春の七草を知っていますか? 春の七草とは、一般にはつぎの7つの野草のことを指します。 せり 水辺に生えているセリ科の植物です。 なずな 別名ぺんぺん草。アブラナ科の植物です。 ごぎょう ハハコグザというキク科の植物です。 はこべら ハコベというナデシコ科の植物です。 ほとけのざ オコニタビラコとよばれるキク科の植物です。 シソ科のホトケノザとは別物です。 すずな カブのことです。アブラナ科の植物です。 すずしろ 大根のことです。アブラナ科の植物です。 せりなずな/ごぎょうはこべら/ほとけのざ/すずなすずしろ/はるのななくさ の順で覚えると五七調でリズムよく覚えられます。 七草がゆ この春の七草を使ったおかゆが七草がゆです。 旧暦の1月7日の人日の節句の朝に食べられる風習があります。 この風習は中国から伝わったもので、平安時代に宮中の儀式として取り入れ、江戸時代になると多くの人に広まりました。 七草がゆには、一年間の無病息災を願う意味が込められています。 お正月に飲みすぎたり食べ過ぎたりして弱った胃腸を休めるためとも言われています。 また、昔は冬に不足しがちだった青菜を食べて、ビタミンなどの栄養を補う役割もあったと考えられています。 作ってみよう! 七草がゆ 七草は、6日につんで、7日にできるだけ大きな音を立てながら、まな板の上で刻んでおかゆに入れるとよいと言われています。 でも現在は、この時期に多くのスーパーで簡単に七草のセットが買えるようになりました。 野山につみにいかなくても簡単に手に入るので便利ですね。 七草がゆの作り方は簡単。 七草を塩ゆでして適当なサイズに刻み、それをご飯に入れておかゆをたくだけ。 最後に塩で味を調えます。 お正月で疲れた胃腸のケアと、一年の無病息災を願って、七草がゆを作ってみませんか?

お正月にまつわるエトセトラ

お正月にまつわるエトセトラ もういくつ寝るとお正月。 ということで、今日はお正月に関する小ネタです。 おせち料理 お正月に食べるおせち料理。 その内容は地域によっても家庭によってもさまざまです。 ただ、いくつかの定番のおせちには、意味が込められています。 黒豆…「まめ」(まじめ)に働き、「まめ」(元気)に暮らせるように。 数の子…たくさんの卵が並んでいる様子から、子だくさんや子孫繁栄を願って。 昆布巻き…よろ「こぶ」ことがたくさんありますように。 鯛…めで「たい」ことがたくさんありますように。 栗きんとん…黄金色の小判のようなので、お金がたまるように。 このように、見た目に由来するもの、語呂合わせによるものなどいろいろです。 ほかにもあるので調べてみましょう。 お屠蘇 子どものみなさんは飲ませてもらえないかもしれませんが、お正月にはお屠蘇(とそ)がふるまわれます。 お屠蘇とは、屠蘇散(とそさん)といわれる数種類の生薬(しょうやく)を混ぜあわせたものを、日本酒やみりんにつけこんだ飲み物です。 お屠蘇の「屠」は「ほふる」、「蘇」は「よみがえる」という字を書きます。 「ほふる」には、「打ち負かす」という意味があり、「よみがえる」は文字通り生き返ることです。 つまり、「屠蘇」には邪気を払って、命をよみがえらせるという意味があります。 いわば不老不死の薬酒というわけですね。 ちなみにお屠蘇には飲む順番があります。 若い人から順番に飲んでいき、厄年の人は最後に飲みます。 これは、若い人から生命力や厄(災難)を払う力を分けてもらうためだそうです。 お年玉 お正月はこれが一番の楽しみ!という人も多いことでしょう。 お年玉の語源には、新年に神様を迎えるためにお供えされた鏡餅を、その家の家長が切り分けて家族に配りました。 そのお餅が「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれたことに由来するという説があります。 むかしはお金じゃなくてお餅だったんですね。 ところで、お年玉をいれる袋のことを「ポチ袋」と呼びますよね。 さあ、ここで問題です。ポチ袋を漢字で書けますか? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 答えは… 「点」は小学2年生で習う漢字ですが、「点袋」を漢字で書くのは難しいですね。 ちなみに、ポチ袋のポチには、「わずかな、少ない」という気持ちを表す「これっぽっちの小銭を入れる袋」が縮まって「ポチ袋」になったという説があります。 ほかにも、関西の方言で「ちょっと」の意味を合わす「ぽちっと」に由来するという説などもあります。 どんな由来であっても、ありがたいお年玉。大切に使いましょう。 よいお年を! 今年の3月にスタートした「なるほど!Bunri-Log」。 80本あまりの記事を更新してまいりましたが、いかがでしたでしょうか? 1つでもお役に立てる記事があったならうれしいです。 来年もみなさまに商品の魅力や役立つ情報をお届けできるように努めてまいりますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 みなさま、良いお年をお過ごしください。

ハロウィンだ! 今あるものだけで仮装を作ろう!

もうすぐハロウィン! みなさんは仮装の予定はありますか? キュリオも、仮装をしたいということなので、 今日はハロウィンの衣装を作ってあげようと思います。 \仮装がしたいなあ/ 何の仮装にしようか 実際に仮装を考えるとなると、候補はたくさんありますね。 ミイラ男・フランケンシュタイン・化け猫・吸血鬼…… 何にするか迷いましたが、ふと、キュリオのハロウィンイラストのことを思い出しました。 こちらです。 かわいいですね! なんとなく作りやすそうでもあるので、今回の仮装は「魔法使い」でいきます。 材料を集める 仮装を作るといっても、お金や時間はそんなにかけられません。 自分のデスク周りを探して、魔法使いに使えそうなものを集めてみました。 今回はこの材料を使って、 〇ぼうし 〇服 〇手持ちアイテム を使っていきます! ぼうしをつくる さて、魔法使いのぼうしといえばとんがり帽ですが...... ぼうしを作ったこともなければ、針と糸もありません。動きやすさや丈夫さは無視し、とりあえず見た目を近づけていくという 方向性で行こうと思います。 ぼうし作りの作戦は以下の通りです。 とんがりの部分は、こんな感じでクレープのようにして.... ここを切って、円錐になればよさそうですよね。 円錐の展開図は、おうぎ型と円が組み合わさった形になります。 ということは、よさそうな位置でおうぎ形になるように切れば... とんがり部分の完成です!!(セロハンテープでとめています) 次はつばのところです。設計図の右側の、ドーナツ部分を切り出していきます。 ドーナツの穴の大きさはつまり、とんがり部分の円錐の底辺の円の大きさ... 先程切り出したおうぎ形の半径約10cmだったので、 展開図としては次のような感じで、赤い部分の半径を求めれば ドーナツの穴の大きさがわかりそうですね。 サラサラサラサラ ドーナツの穴が半径2.5cmになればよいようです! (直接とんがり部分の底に定規をあてればよかったことにはあとから気づきました) 切ります! すると...... 1 2の 3!!!! かわいいとんがり帽ができました! 服を作る 服といっても複雑なものは作れないので、 このフェルトとリボンを使ってマントを作ってみます。 これは単純で、この部分をとめてしまえばマントになりそうです! フェルトに切り込みを入れてリボンを通して... じゃーん!! 思ったよりも早く、クオリティ高くできあがりました!本当にたまたまリボンがオレンジ色だったのもハロウィンらしくていいですね! 手持ちアイテムをつくる 残る材料はこちら! この材料から作る、魔法使いらしいアイテムといえば……もうわかりますね? そう、ホウキです! 紙束を半分の長さに切って、 棒に輪ゴムでとめていきます。 ハタキ? いいえ! ホウキの完成です!! ※着色まですると時間がかかりすぎてしまうので、 幻想的な白いホウキとしました。 仮装完成! というわけで、魔法使いの仮装が完成しました! 予想の100倍くらいかわいい仕上がりになって満足です。 かかった時間は約30分。材料は本当に今そのあたりにあったものです。 学校での工作のヒントにもなれていたら、うれしいです! みなさんも、ハロウィンを楽しんでください!! \トリック オア トリート!/

読書週間に本を読もう!

今月は「○○の秋」についてたくさんブログを書いてきました。 スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋……、読書の秋ともいいますよね。 ということで今日は読書についてのお話です。 10月27日~11月9日は読書週間 10月27日~11月9日は公益財団法人、読書推進協議会が定める読書週間です。 「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」という理念のもとにスタートした、伝統ある秋の期間です。 読書週間とは… 終戦の2年後の1947(昭和22)年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、第1回「読書週間」が開かれました。第1回「読書週間」は11月17日から23日でした。 これはアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」が11月16日から1週間であるのにならったものです。 各地で講演会や本に関する展示会が開かれたり、読書運動を紹介する番組が作られました。 いまの10月27日から11月9日(文化の日をはさんで2週間)になったのは、第2回からです。それから70年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも特に「本を読む国民」の国となりました。今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを願っています。 出典:公益財団法人 読書推進協議会HPより http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/jigyo.htm ▲読書週間マーク 読書週間にはイベントもたくさん 読書週間に合わせて、いろいろなイベントを企画している図書館もたくさんあります。 2021年には、全国で1861もの行事主催者があり、展示会や、読み聞かせ、工作などのワークショップ、ゲーム、スタンプラリーなどが企画されたそうです。 今年はどんな楽しいイベントがあるでしょう? みなさんもこの機会に図書館に行って、本を読んでみてはいかがでしょうか?

Let’s enjoy sports!

10月の第二月曜はスポーツの日! ということで、今日はスポーツにまつわるお話です。 スポーツの語源 スポーツの語源を知っていますか? 英語の「sport」は、ラテン語の「deportare」(デポルターレ)という単語に由来します。 deportareには、「運び去る、運搬する」という意味がありますが、日々の仕事から離れること、すなわち「気晴らし」の意味もあります。 遊んで、楽しみ、気晴らしすること、それがスポーツの本質なのです。 スポーツを楽しむ スポーツにはいろいろな楽しさがあります。 記録に挑戦し、達成する楽しさ スポーツ競技に参加するときは、何らかの目標をもって参加しますよね。 「県大会で優勝したい」 「中学生記録に挑戦したい」 「自己ベストを更新したい」 そんな目標が達成できたらとてもうれしいですが、 仮に達成できなくても、目標に向かって一生懸命練習してきた充実感が得られます。 自然に親しむ楽しさ スポーツの中には、自然に親しんだり、自然の厳しさに挑戦したりするものもあります。 山を歩いたり、海を泳いだり、雪の中をスキーで滑ったり…。 自然の中で行うスポーツはとくに爽快感があります。 仲間と交流する楽しさ チームメイトと一緒に練習するのは楽しいですよね。 また、よき対戦相手に恵まれるのも楽しいものです。 学生時代にともにスポーツに励んだ仲間との思い出は、一生の思い出になるでしょう。 感情を表現する楽しさ ダンスや体操、フィギュアスケートなどには、感情を表現する楽しさもあります。 これらのスポーツには、競技としての側面以外に芸術的な側面もあり、ときに人の心を打つこともあります。 体力を高め、健康を維持する楽しさ 体を動かすこと自体、楽しいですよね。 スポーツには体力を高めたり、健康を維持したりする効果があり、気晴らしにもなります。 スポーツを楽しもう スポーツへのかかわり方は、スポーツを行うことだけではありません。 スポーツを見ることも、スポーツについて調べて知ることも、スポーツの運営を支えることも、どれも大切なスポーツへのかかわり方です。 「自分は運動神経が良くない」、「運動は苦手だな」と思っている人もいるかもしれません。 でも、スポーツにはいろいろなかかわり方があり、いろいろな楽しみ方があります。 秋はスポーツにうってつけの季節です。 ぜひ、スポーツを楽しんで、日々の生活を充実させましょう。

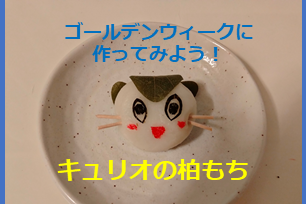

ゴールデンウィークに作ってみよう! キュリオの柏もち

どうして5月5日に柏もちを食べるの? 5月5日はこどもの日。 伝統的には、男の子の健やかな成長を祝う「端午の節句」でもあります。 ところで、端午の節句には柏もちを食べる風習がありますが、なぜだか知っていますか? 柏の葉は、新芽がでるまで古い葉が落ちません。 その様子から、「跡継ぎが絶えないように」との願いを込めて、江戸時代に食べられるようになったと言われています。 作ってみよう! キュリオの柏もち そんな由来のある柏もちを使って、キャラ弁ならぬキャラもちづくりにチャレンジ! 作るのは、文理のキャラクター、キュリオです! ●用意するもの 柏もち/海苔/食紅/水/つまようじ/キッチンばさみ/筆/皿/まな板 ①柏の葉っぱをもちからはがす 破れないように気をつけながら、そっと葉っぱをもちからはがす ②葉っぱを切り取る 葉っぱの先の形を利用して、キュリオの頭と耳となる部分をキッチンばさみで切り取る ③キュリオの顔を作る もちに頭と耳を張り付けて、キュリオの顔の形を作る ④海苔で目を作る キッチンばさみで海苔を目の形に切り抜いて、キュリオの顔に置く ⑤食紅でほっぺと口を描く 食紅を水で溶き、筆でキュリオのほっぺと口を描く ⑥ひげをつけて完成! つまようじを適当な長さに切って、ほっぺに刺したらキュリオの完成! なかなか似ているでしょう? ゴールデンウィークに、ぜひ親子で作ってみてくださいね!

なるほど!Bunri-LOG OPEN

\みなさん、こんにちは/ 学習参考書の出版社、文理です。 今日からスタートする「なるほど!Bunri-LOG」! このコーナーでは、学習に関するさまざまな情報を、ブログ形式で発信していきます。 具体的には、教科のスペシャリストである編集者ならではの視点で、学習のヒントや学習に関するお役立ち情報をお伝えします。 また、マーケティング担当者より、おすすめの商品や、注目のイベント・キャンペーンについてお知らせしたりします。 ブログを読んでくださる小中高生や保護者の皆様に、なるほど!と思っていただける記事を配信できるよう、スタッフ一同がんばってまいります。 これからの「なるほど!Bunri-LOG」にぜひご期待ください!