QRコードを読み込んでデジタルふろくを使い倒そう!

わたしたちの日常に欠かせなくなったQRコード。

スマホで読み取るだけでWEBページにアクセスできて便利ですよね。

そんなQRコードは、教科書や教材にも浸透してきています。

こちらの記事では、教科書や教材をめぐるQRコードの掲載の状況をご紹介します。

また、QRコードから文理の「小学教科書ワーク」のデジタルふろくにアクセスする方法についても詳しく説明します。

教科書にQRコードの記載が増えている

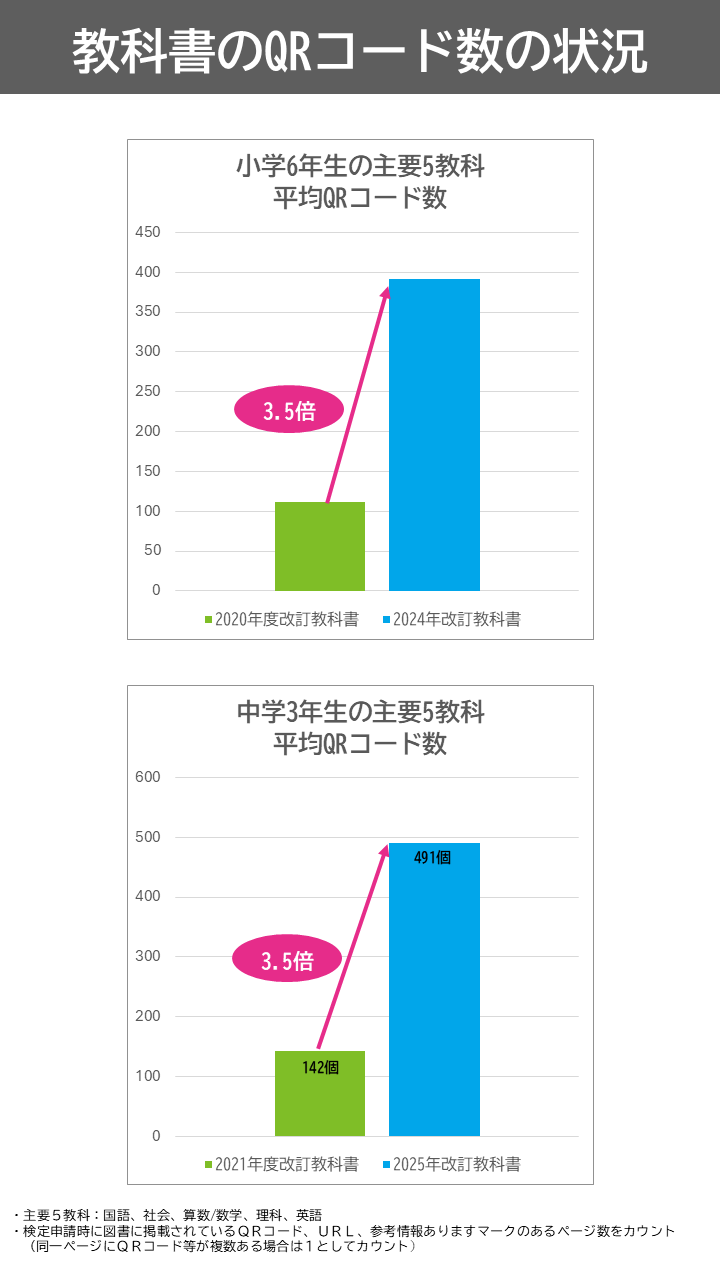

教科書に掲載されているQRコード数は、前回の教科書の改訂に比べて大幅に増加し、約3.5倍になっています。

▲文部科学省「デジタル教科書をめぐる状況について」より文理作成

https://www.mext.go.jp/content/20240903-mxt_kyokasyo01-000037891_4.pdf

2024年度小学校教科書改訂のQRコード

2024年度に改訂された小学校の教科書では、全11教科の149点のすべてに動画や音声にアクセスできるQRコードが記載されています。

2025年度中学校教科書改訂のQRコード

2025年度から使用がはじまる中学校の教科書でも、教科書検定に合格した100点の教科書のうち97点でQRコードが記載されています。

QRコードのリンク先には、動画や音声以外にも、英語の発音をAIが判定する機能や、チャットで質問すると教科書の記述を教えてくれるアドバイザー的なAIを使ったものもあります。

なお、教科書のQRコードから見られるデジタル教材そのものは、「教科書」ではないため教科書検定の対象外です。

文理の問題集にもデジタルふろくが満載!

デジタル化の流れのなかで、市販の問題集や参考書にも、デジタルふろくに飛べるQRコードが掲載されているものが増えています。

文理の問題集にもデジタルふろくがついているシリーズがたくさんあります。

なかでも「小学教科書ワーク」はデジタルふろくが満載です。

※教科によって付属するものは異なります。

小学教科書ワークのデジタルふろく

- わくわく動画(国語/算数/理科/社会/英語)

単元ごと学習内容を楽しくわかりやすく解説した動画です。

1本1分~3分程度なので短時間で学習のポイントが押さえられます。

ワーク本体に取り組む前の導入やテスト前の振り返りにぴったりです。

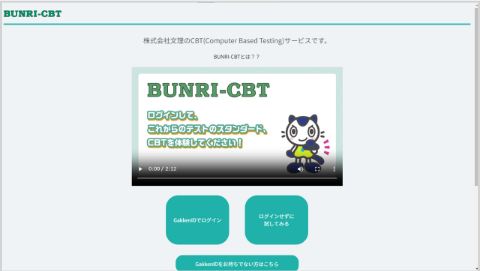

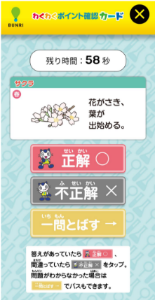

- BUNRI-CBT(国語/算数/理科/社会/英語)

CBTとは、「Computer Based Testing」の略称で、コンピュータを使用した試験方式のことです。

BUNRI-CBTでは、PCやタブレットでテスト問題を解くと、解答後に自動で採点されるので、おうちの方が採点する負担がありません。

また、採点後に得意と不得意がわかる結果分析表が出ます。

- わくわくカード WEBアプリ(理科/社会)

本に付属する「わくわくカード」の内容を収録したWEBアプリです。

- 文理のはつおん上達アプリ(英語)

発音練習ができるスマートフォンアプリです。発音をAIが採点します。

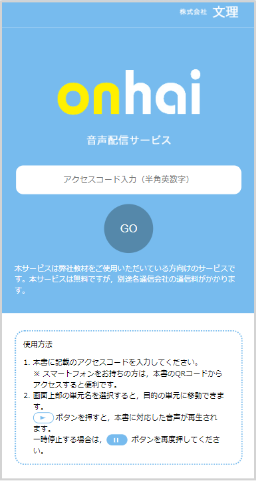

- 音声配信「onhai」/音声ダウンロード(英語)

英語の音声をストリーミング配信で聞くことができます。

また、英語音声のMP3もダウンロードできます。

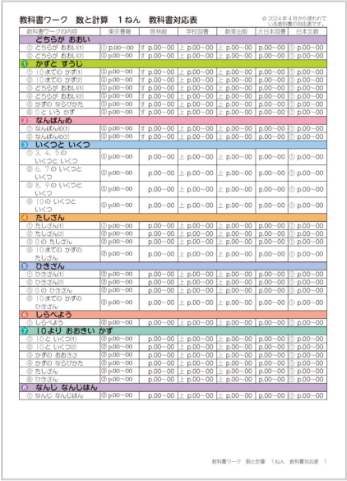

- 教科書対応表(数と計算/文章題・図形)

教科書ワークの学習項目が、教科書の何ページと対応しているかがわかるPDFをダウンロードできます。

- ホームページテスト(プログラミング的思考)

テスト問題と解答のPDFをダウンロードできます。

- 特設ページ(プログラミング的思考)

プログラミングについてもっと知りたい子どもたちを応援するサイトです。

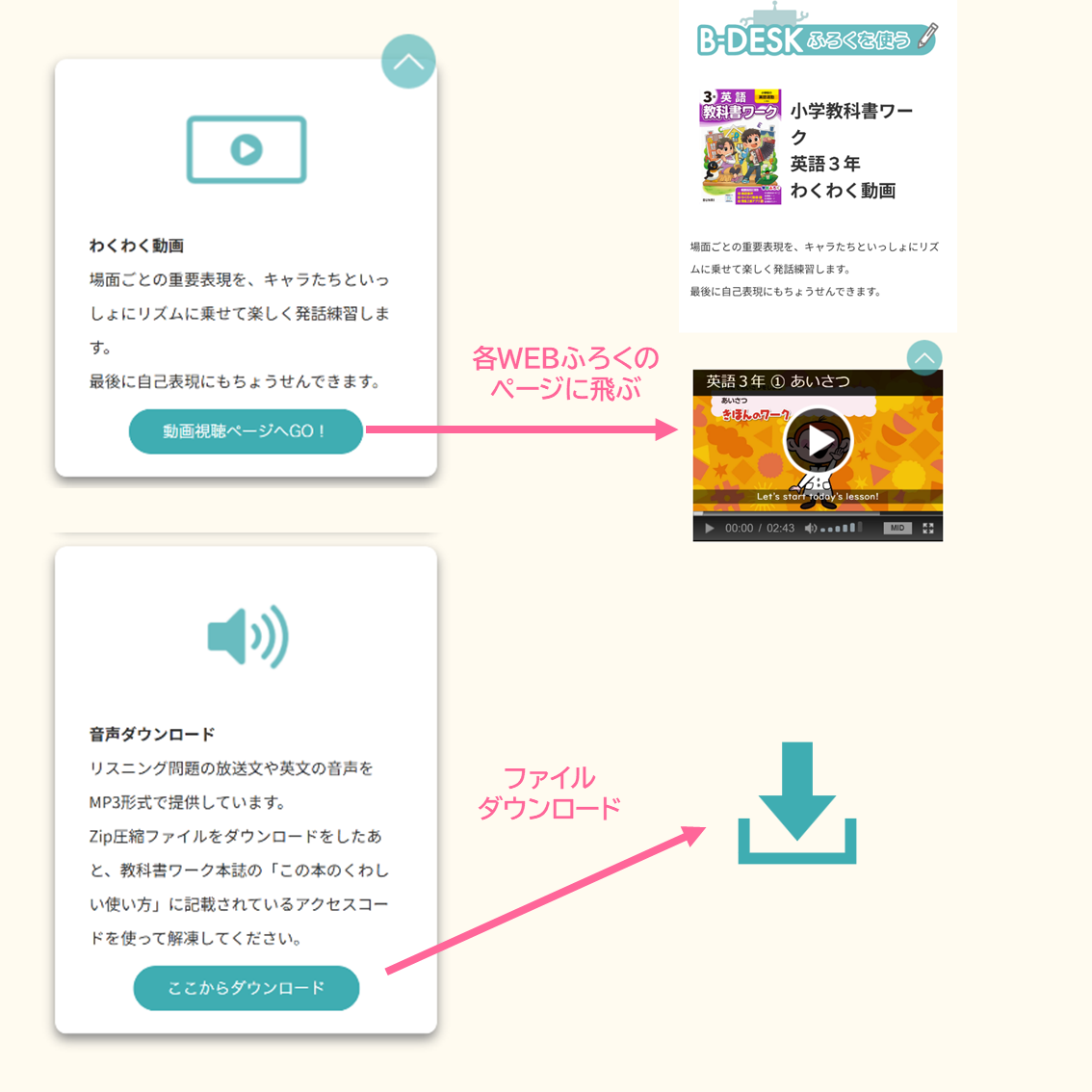

ひとつのQRコードからすべてのデジタルふろくにアクセスできるB-DESK!

たくさんのデジタルふろくがあるのは魅力ですが、ふろくごとに異なるQRコードがあって、都度それぞれのサイトやアプリにアクセスするのは、それはそれで面倒くさいですよね。

そこで、「小学教科書ワーク」では、「B-DESK ふろくを使う」というシステムで、1つのQRコードを読みとれば、その本のすべてのWEBふろくにアクセスできるようになっています。

B-DESK ふろくを使うのカンタン3ステップ!

1.スマートフォンやタブレットでQRコードを読み込む

表紙カバーの袖に掲載されている、B-DESKのQRコードを読み取ります。

2.その本のすべてのデジタルふろくの一覧を確認

その本のデジタルふろく一覧が表示されます。

3.使いたいデジタルふろくにアクセス

使いたいふろくのボタンを押すと、そのふろくのWEBサイトに遷移するか、音声やPDFのダウンロードがはじまります。

※この記事では、スマホやタブレットでQRコードを読み取る方法を紹介していますが、PCからこちらのページにアクセスしていただき、書籍にあるアクセスコードを入力していただくことでもご利用いただけます。

※また、文理のデジタルふろくは、スマートフォン向け学習アプリ「まなサポ」からも便利に使うことができます。

▶くわしくはこちら

PR 「B-DESK ふろくを使う」の機能があるシリーズ

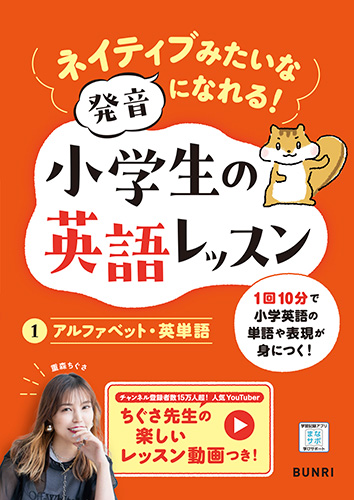

2024年12月現在、「B-DESK ふろくを使う」の機能でその本のすべてのデジタルふろくにアクセスできるのは、「小学教科書ワーク」と「ネイティブみたいな発音になれる! 小学生の英語レッスン」の2シリーズのみですが、来年度は「中学教科書ワーク」や「中間・期末の攻略本」などのシリーズにも拡大していく予定です。

小学教科書ワーク

学校の授業がよくわかる!

教科書に完全対応した準拠版ワーク

中学教科書ワーク

学校の授業がよくわかる!

教科書に完全対応した準拠版ワーク

定期テストの攻略本

テストに出るトコ、スピード学習!

定期テスト対策の決定版!

わからないをわかるにかえる

今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ

超基礎レベルの問題集

全科まとめて

これ1冊でOK!全教科をまとめて学習

長期休みや学年末の学習に最適な総まとめドリル

ネイティブみたいな発音になれる! 小学生の英語レッスン

人気YouTuber重森ちぐさ先生の

楽しいレッスン動画つき!

1回10分で小学英語の単語や表現が身につく!

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。