これでバッチリ!中学生向け英単語の覚え方ガイド

はじめに

みなさん、英単語を覚えるのは得意ですか?

私は苦手です。

しかし、英単語を覚えていないと単語テストで点が取れないのはもちろん、

長文読解やリスニングでは、なんとなく流れはわかるけど何のことかわからない…となってしまったり、

ライティングでは、書きたいことも書き方もわかるけど単語がわからなくて書けない…となってしまったりします。

苦手でも、英単語の学習を日ごろからコツコツ行っておくことは重要です。

今日は、英単語の学習をどのようにしていけばいいのか、コツコツ行うコツをご紹介します。

英単語を覚える重要性

すでに冒頭でも述べた通り、英単語を覚えることは英語学習全体においてとても大切になります。

たとえば、リーディングやリスニングでは、英文法はしっかりわかっていて内容がつかめても、単語の意味を取り違えるだけで意味が全く変わってしまう場合があります。

スピーキングやライティングでは、自分が話しやすいこと、書きやすいことにもっていくために語彙力が役立ちます。

今の中学生が覚えるべき英単語は1600語~1800語ほど。さらに小学生で習う英単語も含めると、2500語ほどあります。

授業にしっかりついていくためにも、授業外の学習で英単語をしっかり覚えておきたいところです。

忘却曲線を活用した効果的な暗記法

忘却曲線とは?

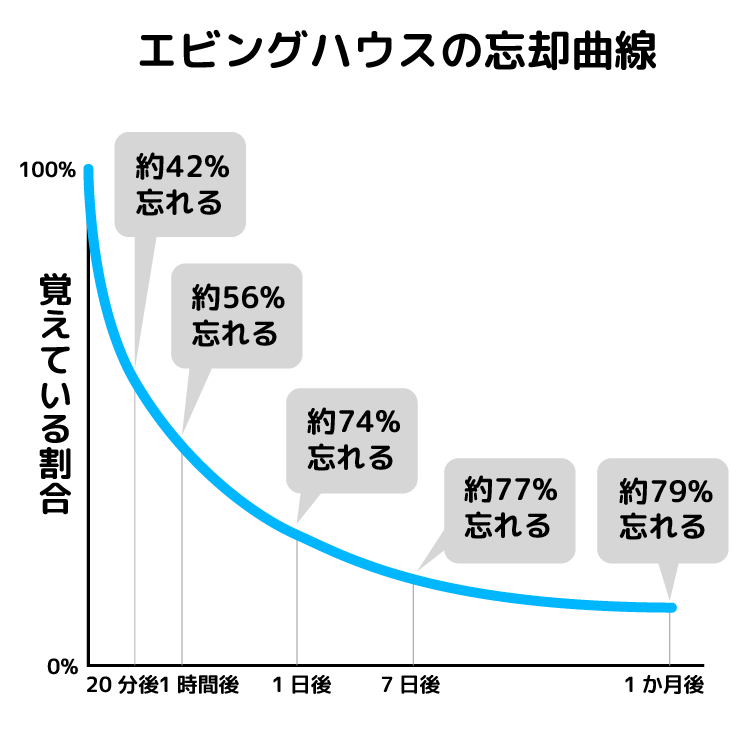

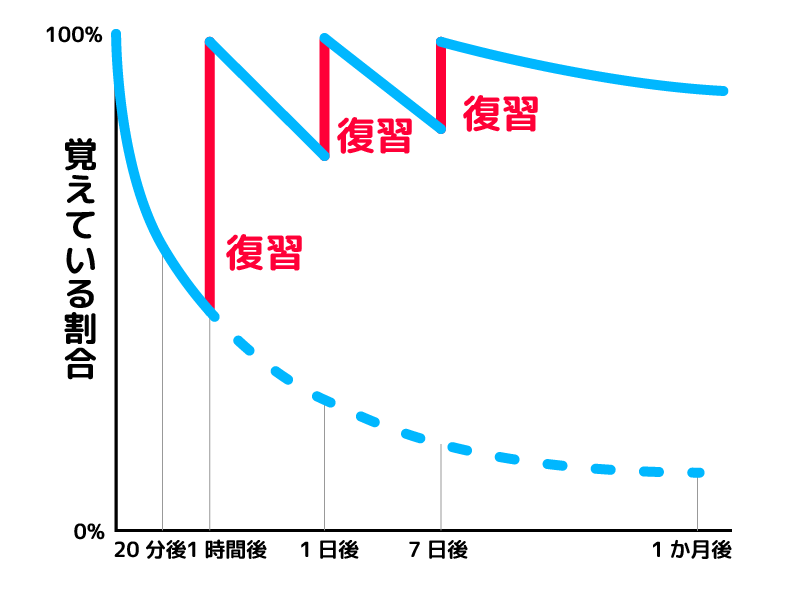

みなさんは、「エビングハウスの忘却曲線」というのをご存じでしょうか?

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱したもので、

人間の記憶が時間経過とともにどのくらい忘れてしまうか、を示しています。

覚えたことは、時間がたつとどんどん忘れられていくことがわかりますね。

エビングハウスは同時に、早い時間に復習すればするほど、再学習にかかる時間を節約でき、記憶の定着率も高くなる。

つまりこまめな復習が効果的であることも示しています。

最適な復習タイミングとは?

英単語も、1回にたくさん覚えるよりも、何度も繰り返して定着させる方が身につきやすいです。

たとえば、「今週はここからここまで!」と決めた範囲を1週間毎日繰り返し見る、というやり方はどうでしょうか。

1週間分の語数は10単語でも20単語でも無理のない範囲で決めてみましょう。

とにかく、一度覚えたら終わりではなく、繰り返しが大切です。

効果的な英単語の覚え方

視覚と聴覚を活用する

英単語を覚えるときには、「目で見る、耳で聞く、口で発音する」のように、五感を活用してみましょう。

読むだけよりも、頭に残りやすくなるはずです。

書いた方が覚えるという人は、書き取りも効果的です。

覚えやすいだけでなく、リスニングやスピーキングで活かすためには発音も重要なので、

英単語帳を選ぶ際には、音声も聞けるものを探してみてください。

例文と一緒に覚える

単語単体ではどうにも覚えられない場合、例文ごと覚える方法もあります。

たとえば、

glad(喜ぶ)なら、「I'm glad to hear that.(それを聞いてうれしいです。)」

guitar(ギター)なら、「I can play the guitar.(私はギターが弾けます。)」

などです。

使う場面も一緒に覚えられるため、思い出しやすくなります。声に出してみるとなおよいです。

複数の単語を同時に覚えられることや、例文の単語を入れ替えることでほかの場面でも活用できることも魅力です。

自分だけの単語帳を作成する

学校で配られる単語帳や市販の単語帳を使う方法もありますが、

自作の単語帳を使うやり方もあります。

ノートに英単語を書き、となりに和訳を書くだけで完成です。

オレンジペンを使えば、赤シートを使えるようにもできます。

メリットとしては、各順番や位置を考えながら手で書くことで、記憶が定着しやすくなります。

また、覚えられない単語に絞る、軽いノートに書くなどすることで、持ち運びやすくすることができます。

「自分で作ることで定着する」という意味では、自分で単語を決めて登録できる英単語アプリなども活用できますね。

毎日の学習習慣の作り方

スキマ時間の活用

部活や習い事などで毎日帰りが遅い、といった場合、

そんな人は、スキマ時間を探してみましょう。

たとえば、電車通学をしていれば、通学の電車の中があります。

朝学校についてからの時間、

また、たとえば送り迎えを待つちょっとした待ち時間などもあるかもしれません。

5~10分程度の時間があれば、英単語の学習は十分可能です。

ふと見つけたスキマ時間を活用できるよう、スマートフォンに単語アプリを入れておく・小さな英単語カードを持ち歩く、など準備しておきましょう。

継続するための工夫

毎日学習を続けるために、どんなことができるでしょうか。

まず大事なのは、「ハードルを低く設定すること」です。

いきなり、「毎日1時間やる!!」と決めるのではなく、「1日15分だけでもOK!」など、ちょっとの目標を毎日こなすことを目指します。

また、意志の強さだけで頑張るのも難易度が高いです。

具体的に、

「取り組めた日はカレンダーにチェックをつける」

「1週間続けられたらのご褒美を用意する」

など、目に見える成果・報酬を設定するのがおすすめです。

英単語を覚えるのにおすすめの問題集&単語帳

効率よく英単語を覚えられる問題集

まずご紹介するのは、『中学教科書ワーク』です。

この問題集の特長は、「教科書に対応して作られていること」で、

教科書で習う順で英単語を学ぶことができます。

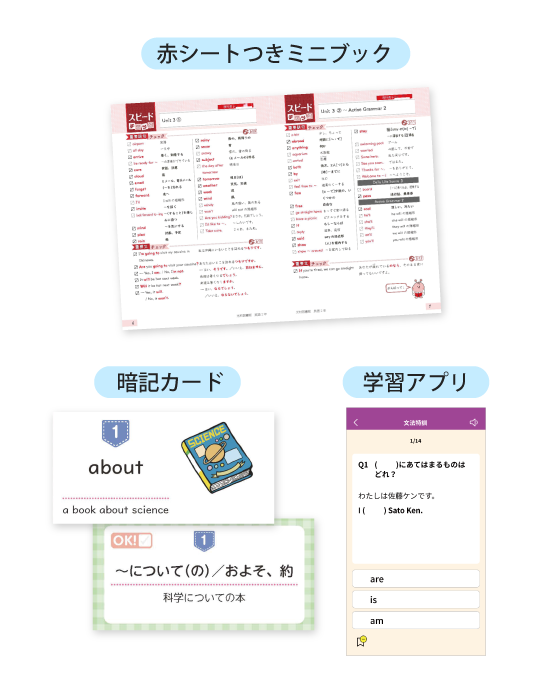

特典として以下ががついており、スキマ時間の学習に活用できる点もおすすめです。

・教科書に対応した暗記ブック「スピードチェック」

・英単語カード「ポケットスタディ」

・英単語学習もできるWEBアプリ「Newどこでもワーク」

テストブックで二段階の確認ができる英単語帳

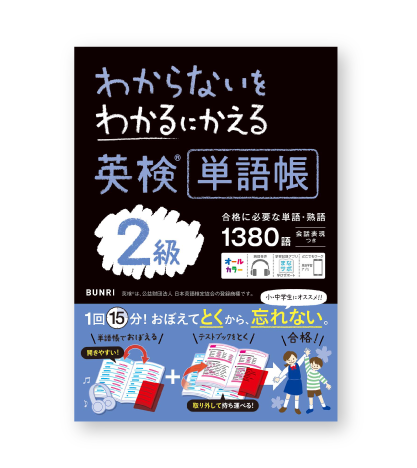

「わからないをわかるにかえる 英検®単語帳」は、英検対策用ではありますが、

日常学習の英単語帳としても使えます。

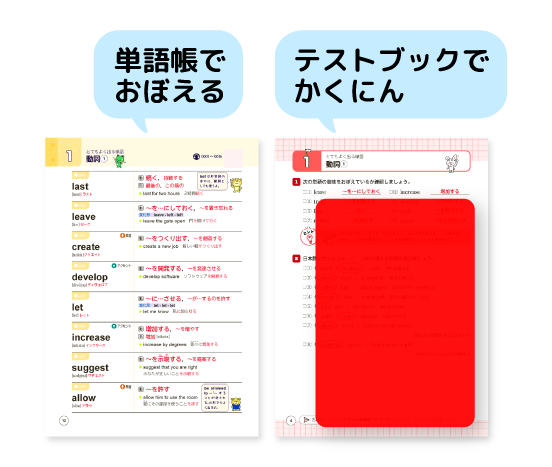

最大の特長は、「テストブックがついていること」です。

別冊のテストブックは、赤シートを使いながら、問題形式で単語を確認できます。

単語帳で覚えたと思ったら、テストブックで問題として聞かれたときに答えられるかを確認するという、二段階での学習ができます。

また、開きやすい本の作りになっていて、ストレスなく使いやすいです。

まとめ

英単語を覚えるには、次の2つが効果的です。

1)自分にとって使いやすいツールを用意すること

2)毎日の習慣として継続すること

1)2)それぞれ自分に合ったものを探してみるとよいでしょう。

とはいえ、何事も始めてみることが大切。

まずは「教科書1ページ分の英単語を1日1回ずつ読む」からでもかまいません。

さっそく今日から英単語の学習を始めてみませんか?

関連記事

楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ

突然ですが、みなさん、暗記は得意ですか? テストでは、どうしても「覚えるしかない」ってことがありますよね。 でも、やみくもに覚えるのってちょっと苦痛だったりしませんか? そこで今日は楽しく暗記できるいくつかの方法をお伝えします。 まずは王道! 赤シート/暗記カード/暗記ポスター 暗記するのに、おそらく誰もが試したことがあるであろう、赤シート。 ノートに赤字で文字を書いたり、教科書に濃い緑のマーカーを引いたりして、それを透明の赤いシートで隠して覚える方法です。 つづいて、こちらも定番の暗記カード。 英単語と意味を表裏に書いて覚えたり、一問一答タイプの用語を覚えたりするのに使われます。 これもよくある、暗記ポスター。 トイレなどにポスターをはっておいて、ちょっとした時間に覚えるのに便利です。 これらの暗記アイテムは自分で作ることもできますし、学習教材の付録でついていることもありますね。 文理の教材の付録にも、いろいろついていますよ。 覚えるべきことが厳選されており、覚えやすくまとまっているので、どの付録もおすすめです。 ▲「中学教科書ワーク」付録のスピードチェック&赤シート ▲「中学教科書ワーク」付録のカード ▲「小学教科書ワーク」付録の折込ポスター 最近はアプリも便利 最近は、アプリを使って覚える人も増えてきています。 スキマ時間にどこでも学習できるのがメリットです。 高機能なアプリでは、苦手なところを何度も出題してくれたり、学習管理をしてくれるものもありますね。 ▲「中学教科書ワーク」付録の「Newどこでもワーク」アプリ あなどれない! 語呂合わせ 語呂合わせも暗記法の定番ですよね。 「え…、ダジャレじゃん…」と思うようなことが、案外記憶に残ってテストで1点、2点多く得点できたりするので、あなどれません。 誰が作ったのか知りませんが、「なんと素晴らしい平城京(=710年遷都)」「鳴くようぐいす平安京(=794年遷都)」などは、語呂が良くて、何年たっても忘れません。 ちなみに、こちらも名作だった「いい国つくろう鎌倉幕府」。 保護者のみなさんは、ほぼこの語呂合わせで、「1192年、鎌倉幕府成立」と覚えているのではないでしょうか? しかし、現在では、鎌倉幕府は段階的に成立していたと考えられており、1129年に源頼朝が征夷大将軍になったことで、幕府の組織形態が名実ともに完成したという説が優勢になっています。 覚えやすい語呂合わせも、ときにはアップデートが必要ですね。 ▲「中学教科書ワーク 社会 歴史」の付録カードより 呪文も有効! 語呂合わせと似ていますが、呪文のように唱えて覚える方法もあります。 有名なのは、中学校で習う元素記号の暗記法。 「水平リーベー ぼくのふね」ってやつですね。 ところで、「水平リーベー ぼくのふね」のあとは、どうやって覚えましたか? そのあとは、「七曲がり シップス クラークか」とか「名前がある シップス クラークか」とか、バリエーションがあるようです。 「波がある シップス クラークか」でもよさそうですね。 もうひとつ呪文のご紹介です。 高校生向けですが、古文の終止形接続の助動詞を覚える方法です。 筆者の高校ではコギャル風に(もはや死語?!)、つぎのように唱えるように習いました。 「べし らむって~ めり らしいよ~ まじ なり?!」 これだけだと意味不明な呪文ですが、なんだか強烈に記憶に残っています。 替え歌で覚えよう! メロディーに乗せて覚えるのも、覚えやすいです。 またまた高校の古文ネタですが、動揺「ももたろう」のメロディーに乗せて替え歌で、 未然形接続の助動詞と、連用形接続の助動詞が覚えられますよ。 自分に合った暗記方法を見つけよう! 今日はいくつかの暗記方法をご紹介しました。 ほかにも、書いて覚える、声に出して覚える、ストーリーで覚える、イメージで覚えるなど、いろいろな覚え方があります。 いろいろ試して、自分に合ったものを取り入れてみてください。

【おすすめ10選】中学英語は問題集が重要!教材の正しい選び方とは <2025年度最新版!>

中学生のみなさん、英語の学習に悩んでいませんか? 小学校のときに比べて急に難しくなった英単語や文法に戸惑い、英語に苦手意識を持っている人もいるかもしれません。 英語は知識を積み重ねてゆく教科のため、ひとつわからないままにしておくと、新しく習ったことが理解できなくなってしまうことがあります。 そうならないためには、学校での授業に加えて、家庭でも自分に合った問題集を選んでコツコツ学習することが大切です。 そこで今回は、中学英語の学習にぴったりな問題集を、目的やレベル別に紹介します。 成績アップのための問題集を探している人、これから高校受験や英検®合格を目指す人はぜひ参考にしてください。 <目次> 1.中学英語は問題集選びが重要! 2.中学校の問題集はどう選ぶ? 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 4.レベルに合わせて、実力アップができる おすすめ問題集3選 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 6.英検®対策に! わからないをわかるにかえる英検® シリーズ 7.まとめ <POINT> ・中学英語は家庭学習も大切。まずは教科書の内容をしっかり予習・復習しよう。 ・中学英語の問題集は目的とレベルに合わせて選ぶのがおすすめ。 ・中学英語が理解できていれば高校進学後の英語力も伸びやすい。 1.中学英語は問題集選びが重要! 中学生になるとたくさんの英単語を覚え、しっかり文法を理解したうえで、長文を読んだり、英作文を書いたりする力が求められます。 小学校では歌やゲームを使いながら、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心だったため、中学校での文法重視、読み書き重視の授業に戸惑うケースも少なくありません。 しかし、基礎となる単語や文法をしっかりと押さえたうえで演習を繰り返せば、英語に対する苦手意識を克服できます。 問題集や参考書を使って自分なりの勉強法を見つけましょう。 基礎が詰まった「中学英語」 文部科学省による2021年度の学習指導要領改訂で、中学英語の学習内容は大きく変わりました。 それまで高校英語の範囲だった語彙や文法事項の一部が中学に前倒しされ、3年間で学ぶ内容はぐんと増えています。 また、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り)」「話すこと(発表)」「書くこと」の4技能5領域の総合的な育成がより強く求められるようになりました。 中学で学習する英語は、高校、大学と英語を学んでゆくうえでの基礎となるものです。 高校、大学と進学するにつれて、より複雑な英語表現や長文読解の理解力が必要になります。 土台となる中学英語がしっかり身についていれば、新しい文法表現や入り組んだ難しい長文に出会ったときでもスムーズに理解ができるため、中学英語の習得は重要です。 問題を解くことは成績アップにつながる 中学英語を習得するには、繰り返し演習問題を解くことが大切です。 教科書を読んだり、授業を聞いただけで、何となく英語がわかったような気になっていても、いざテストを受けてみると、単語のつづりがちがっていたり、文法の間違いをしていたり……ということはありませんか? 英単語や英文法を正しく覚えるには、インプットするだけでは足りません。 いろいろな問題を解いてアウトプットしながら、身につけた知識を整理していくことで、脳に記憶が定着しやすくなります。 インプットとアウトプットを繰り返して知識を定着させるには、問題集を使った学習が効果的です。 では、英語の問題集を選ぶときには、どのような基準で選べばよいのでしょうか。 書店やネットショップでは数多くの英語教材や問題集が販売されているため、どれを選べばよいのか迷ってしまいますよね。 そこで、自分に合った英語教材の選び方を紹介します。 教科書の内容に対応しているものを選ぶ 市販されている問題集には「教科書準拠版」と、そうでないものがあります。 教科書準拠版とは、それぞれの教科書の内容に沿った問題集です。 みなさんは、学校でどの教科書会社の教科書を使っていますか? 「え? 教科書って日本全国同じじゃないの?」と思った人もいるかもしれませんね。 実は、中学校の英語の教科書は現在6つの教科書会社が発行していて、それぞれ内容が異なっています。 ・東京書籍(NEW HORIZON) ・開隆堂(SUNSHINE) ・三省堂(NEW CROWN) ・教育出版(ONE WORLD) ・光村図書(Here We Go!) ・啓林館(BLUE SKY) 学校の授業は教科書に沿って行われるため、家庭での予習・復習には教科書の内容に沿った「教科書準拠版」の問題集がおすすめです。 教科書準拠版の問題集は、それぞれの教科書と単元名や英単語、英熟語などがそろっていて、教科書の参照ページも載っています。 重要ポイントの解説も教科書の内容に沿っているため、授業の内容が理解しやすいのもポイントです。 また、定期テストの問題は教科書の範囲から出題さるため、教科書準拠版で学習すれば成績アップが見込めます。 授業の予習・復習、定期テスト対策には、まずは教科書準拠の問題集で学習を始めるのがよいでしょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 2.中学校の問題集はどう選ぶ? 学習目的に合っているか 中学生向けの問題集には、日常学習用、定期テスト対策用、入試対策用などがあり、それぞれの問題集は、学習者の目的を効率よく達成できるように編集されています。 そのため、自分の学習の目的あった問題集を選ぶことが、効率的・効果的に学力を伸ばす近道になるのです。 ・定期テストの対策がしたい ・苦手を克服したい ・受験対策がしたい ・英検®合格を目指したい これらの目的を定め、自分に合ったレベル・学年の教材や問題集を選びましょう。 簡単すぎて手応えのないものはもちろん、難しすぎる教材も身につかないため、レベルの把握は重要です。 また、英語は文法・語彙の知識を基盤としながら、「聞く力」「読む力」「話す力」「話す力」「書く力」を総合的に育成する教科です。 そのため、特定の分野の苦手克服や強化を目的とするのか、それとも包括的に学習したいのかでも選ぶべき問題集は変わってきます。 解説や付属品が充実しているか 解説が充実していることも問題集選びの重要なポイントです。 一人で学習する際には、テキストに注やヒントがたくさんあるものを選ぶとよいでしょう。 また、別冊の解答解説が充実していると、解答のポイントや間違いやすい点がよくわかります。 どんな付属品がついているかも重要です。 英語の場合はとくに、リスニングの音声に対応しているかどうかをチェックしましょう。 デザインやレイアウトが見やすいか 実際に問題集を使う際、どのようなデザインが自分に合っているかを考えることも大切です。 カラフルな紙面がよいのか、1色、2色刷のシンプルなデザインがよいのかは好みによります。 市販の問題集では、図やイラストを用いて視覚的にも頭に入りやすくしていたり、ぱっと見てわかりやすいレイアウトであったりと、さまざまな工夫がされています。 その中から自分が見やすい・使いやすいと感じる教材を選びましょう。 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 こちらでは、予習・復習・定期テスト対策にぴったりの問題集を紹介します。 学校で習った内容を自分のものにするには自宅での学習は欠かせません。 教科書準拠の英語の問題集ならば授業に沿った学習ができ、テスト対策にも効果的です。 中学教科書ガイド 英語 【2025年度改訂】 教科書の内容をしっかり理解したいならば「中学教科書ガイド 英語」がおすすめです。 教科書全てを網羅した内容で、問題の答えや文法解説が詳しく、一人でも学べる工夫がされています。 毎日の復習にぴったりな問題ページも充実しており、定期テストに出題されやすい英語の文法など要点をわかりやすく学べます。 教科書ガイドが1冊あれば、1年間の教科書レベルの内容が習得できるつくりになっているのも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 英語 【2025年度改訂】 教科書ワークはオールカラーの整然とした見やすい紙面が特徴の問題集です。 単元ごとにステージ1から3まで自然とレベルアップできる仕組みで、教科書の内容理解が深まります。 また、1冊で英語4技能である「書く(ライティング)」「読む(リーディング)」「聞く(リスニング)」「話す(スピーキング)」全てが学べます。 定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、手軽に取り組めるWEBアプリ「Newどこでもワーク」といった付属品も豊富です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 英語 【2025年度改訂】 こちらは定期テスト対策にぴったりの問題集です。 特に大切な要点を押さえた解説と、テスト対策に絞った問題がそろっています。 2色刷の紙面のため、重要なポイントを赤シートでかくしながら、効率的に学習できます。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものがそろっているのもうれしいポイントです。 毎日の学習に「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、定期テスト前にはこちらの問題集も活用する、という使い方をおすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 4.レベルに合わせて、実力アップができる おすすめ問題集3選 こちらでは英語の学力レベルごとにおすすめの問題集を紹介します。 英語は積み上げ型の教科のため、自分の習熟度にあった問題集でなければ、思うような効果が上がらない場合があります。 自分のレベルに合っている問題集を日々の学習に取り入れて、成績向上に役立てましょう。 わからないをわかるにかえる 英語 【2025年度改訂】 「英語を基礎の基礎から勉強したい」という人におすすめの問題集です。 オールカラーの紙面はイラストや図をふんだんに使い、わかりやすさを追求しています。 特に文法の図解は視覚的に理解できるため、英語に苦手意識のある人でも学びやすいでしょう。 演習問題の分量も絞っているので毎日続けやすく、重要単語カードやリスニング音声もそろっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 英語 教科書の内容はある程度理解できていて、「さらに一歩進みたい」という人におすすめです。 基本問題、標準問題、実戦問題と段階的にステップアップできます。 教科書とはちがう題材で豊富に演習するため、定期テスト対策から高校入試の基礎固めまでの確かな実力が身につくでしょう。 各単元の冒頭にQRコードがあり、スマホで音声が聞けるのも特徴です。 また、発音の練習ができるスピーキングアプリもあり、リスニング・スピーキング対策もしっかりできます。 (※スピーキングアプリは「完全攻略英文法」には付属していません。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 英語 難関高の受験を視野に入れながら、中学英語を完璧に近づける問題集です。 中1から過去の入試で出題されたレベルの問題に触れられます。 定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベルの高い「実力完成」、難関校入試レベルの「難関攻略」と、段階的に国立・私立難関校を目指せる高い学力を育成する構成になっています。 英語が得意な中学生、難関校を目指している中学生にとっても手応えを感じられる1冊でしょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 高校入試の英語は、中学3年間で学習した内容の理解が求められます。 高校入試の約7割が中学1 ~2年生で学ぶ範囲から出題されるため、早めの対策と学習の定着が合格のカギです。 高校入試対策ができる問題集を活用し、苦手をなくしましょう。 わからないをわかるにかえる 高校入試 英語 中学3年間で学んだ英語の知識を、基礎レベルから入試レベルまで一気に引き上げてくれる問題集です。 高校入試対策のはじめの1冊として、苦手な単元をしっかりやり直して入試に挑みたい受験生にぴったりな内容となっています。 とくに巻末の「入試対策」では英作文、長文読解、リスニングについて、出題パターン別に解き方を徹底解説しているため、英語が苦手な人も取り組みやすいでしょう。 入試直前まで使える合格ミニブックなど便利な付録もついています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策 !「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」「10日間完成中学3年間の総仕上げ」 英語 8日間or10日間で仕上げる入試対策用の英語問題集です。 うさぎとヒツジのかわいいキャラクターがコーチとして解説を担当してくれるため、受験対策が楽しくなるような紙面となっています。 「8日間中学1・2年の総まとめ」 入試までまだ時間的余裕はあるけれど、これまで勉強してきた単元に不安がある、短期間に復習をしたいという人に最適です。 8日間で中学1年、2年の復習と定着確認ができます。 使用時期は3年生に進級する直前の春休みや3年生の夏休み頃がおすすめです。 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 こちらは3年間の総仕上げができる問題集です。 使用時期は3年生の夏休み∼冬休み頃がよいでしょう。 入試のリハーサルができる模擬テストつきです。 どちらも英文法が色分けして解説されていたり、問題を見ながら採点ができる縮刷解答がついていたりと、英語の学習をスムーズに進める工夫がされています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 英語 こちらも高校入試対策にぴったりな問題集です。 1カ月ほどで取り組めますが、ボリュームがあるため計画的に進めるのがよいでしょう。 要点とポイントが簡潔にまとめてあり、標準問題からステップバイステップで入試レベルまで力を伸ばせます。 「3年間の総仕上げ」の後半に収録されている「入試対策特集」は問題数が多く、文法・語彙・表現、英作文、読解、リスニングについて分野別に対策ができます。 じっくり取り組めばこれ1冊でも英語の入試対策が可能です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.英検®対策に!わからないをわかるにかえる英検® シリーズ 英検®対策には、基本から学べて合格力がつく「わからないをわかるにかえる英検®」シリーズがおすすめです。 教本を兼ねた「問題集」、単語や表現をまとめた「単語帳」があります。 わからないをわかるにかえる英検® 問題集 【2025年度改訂(2級・準2級・3級)】 英検®チャレンジ1冊目におすすめの問題集です。 英検®の試験を解くために必要な文法を丁寧に解説し、英検®初挑戦の人にも手取り足取りわかりやすい紙面になっています。 単元ごとに最重要事項や合格のカギが細かくチェックできるほか、ライティングやリスニングの出題パターンと解答手順が詳しく解説されているのも魅力です。 「練習問題」を解き、「実戦問題」で実力をつけ、「模擬試験」で本番に備えましょう。 また、一人では対策しづらい4級・5級のスピーキングテストや、3級以上の二次面接対策の対策についてもポイントを押さえて解説しているため、万全の対策で試験に臨めます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる英検® 単語帳 単語を覚えるには、「わからないをわかるにかえる英検® 単語帳」がおすすめです。 1回15分! 単語帳で覚えて、テストで解くから忘れません。 QRコードの読み取りで、単語やフレーズの音声を聞くことができます。 付録のスマホアプリ「どこでもワーク」では本冊に対応した単語をいつでも、どこでも学べます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 7.まとめ 中学英語の問題集は目的を決めてレベルに合ったものを選ぶ必要があります。 教科書準拠の教材を使えば、普段の予習・復習として基礎を固めることができますし、入試対策の教材を使えば、効率的に目標とする高校の合格に近づけるでしょう。 英語は中学生の間に基礎をしっかり固めることで、高校受験対策も進学後の学力アップも難しくはありません。 ぜひ文理が発行する英語問題集を学力アップにお役立てください。

ディクテーションで英語力UP!

みなさんはディクテーションという学習方法を知っていますか? これは英語のリスニング音声を聞きながら、書き取りをするという学習法です。 1.フランス語学習ではおなじみの方法 フランス語では、ディクテーションのことをディクテと呼びます。 そして、これはフランス語学習者にとってはおなじみのものです。 外国語としてフランス語を学習する人だけでなく、フランス人の子どももディクテをします。 フランス語は、下の図のように「聞こえ方が同じでも文法によって綴りがちがう」ことも多く、文法と意味が理解できていないと、正しい綴りで書き取れません。 そのため、耳で聞いて正しく書きとる練習がとても効果的なのです。 2.ディクテーションは英語学習でも役に立つ ディクテーションは英語学習でも有効な方法です。 聞く力が上がるのはもちろん、書く力や向上にも役立ちます。 間接的に読む力、話す力も伸びるでしょう。 聞く力 ディクテーションを行うことで、注意深く聞くようになるので、必然的に聞く力が上がってきます。 書く力 ディクテーションは、聞いたことを書くことに落とし込む作業です。 この作業の中で、文章を組み立てて、書く力が自然と身についてゆきます。 また、正しいスペルを意識して書くようにもなります。 読む力 ディクテーションの学習では、聞いて書きとるだけでなく、聞いた英文のスクリプトを読んで自分の書きとった英文と照合する作業が発生します。 この作業の中で、英語の文章の構造や文法を意識しながら、分析的に読む力が伸びてゆきます。 話す力 ディクテーションの練習を重ねてゆくと、英語を聞きながら次にどんな言葉が来るのか、ある程度予想できるようになってきます。 これはリアルな英会話の際にも役立ってくる力です。 3.ディクテーションのやり方 授業では、ディクテーションをほどんどやらない学校も多く、やり方がわからないという人もいるでしょう。 そこで、おすすめのやり方をお伝えします。 ⓪スクリプトを読む いきなり書き取りをしようとしてもうまくいきません。 慣れるまでは、スクリプトを読んで、文章の構造と意味をざっと確認してから、ディクテーションに臨むとよいでしょう。 慣れてきたらこの段階は飛ばして、次の段階から始めましょう。 ①まずは1回聞く まずは音声を普通の速さで1回聞きます。この時は、おおまかに意味をつかむようにしましょう。 ②ゆっくり聞いて、1文ずつ聞き取る 次にゆっくり1文ずつ流して、書き取りをします。 聞き取れないところ、書き取れなかったところはもう一度聞いてみましょう。 2~3度聞いて書き取れないところは、そのままにして次に行きましょう。 ③普通の速さで聞いて、見直す 最後にもう一度普通の速さで聞いて、単純な綴りミスなどを見直しましょう。 ④スクリプトを見て照合する 書き取りが終わったら、すぐにスクリプトを見て、照合します。 このとき、ただ付け合わせをするだけでなく、間違えたところの原因を分析して、対策をとることが大切です。 知らない単語・表現だった ➡その単語の意味・つづり・発音を覚える 表現の意味、使い方を覚える つづりを間違えて覚えていた ➡正しい綴り覚えるまで書く 発音やアクセントのルールを知らなかった ➡聞き取れなかった部分を重点的に聞く 文法理解が曖昧だった ➡文法を再確認、演習問題を解く 原因を押さえたうえで、間違えた部分を重点的に復習することで、総合的な英語力が付いていきます。 4.ディクテーションにおすすめの教材 ここからは、ディクテーションにおすすめの教材をご紹介します。 本屋さんに行っても、ディクテーションの専用教材というのはそれほど多くありません。 また、あったとしても、自分の学習レベルにあっていないと使えませんよね。 そこで、ディクテーションの専用教材ではない英語教材で、ディクテーションの練習ができるものを探してみましょう。 ディクテーションの練習ができる教材とは、次の特長を備えたものです。 音声の調整ができるもの ディクテーションなので、音声が聞けないことには始まらないのですね。 ただ音声がついているだけでなく、聞きたい文章の頭出しがしやすい、音声速度を自由に変えられるといったものがディクテーションの学習に向いています。 英文のスクリプトが掲載されているもの ディクテーションで英語の力を伸ばすには、書きとった英文とスクリプトの照合作業が最も重要です。 そのため、スクリプトが掲載されている教材を選びましょう。 文法や単語・表現の整理をするコーナーがあるもの 聞き取れない・書き取れない原因が、文法や語彙の知識不足ということよくあります。 その知識を補い、整理できるコーナーがある教材はおすすめです。 5.onhai付きの文理の英語教材は特におすすめ! ここからは、ディクテーションの練習にもつかえる、文理のおすすめ英語教材をご紹介します。 収録されているすべての英文がディクテーションに適しているわけではありませんが、例えば基本文の音声は短文の書き取りに、リスニング問題の全文スクリプトは長い文章のディクテーションの練習に使えます。 中学教科書ワーク 中間・期末の攻略本 わからないをわかるにかえる 高校入試 完全攻略 ハイクラス徹底問題集 コーチと入試対策! これらの商品には、英語の音声配信サービス「onhai」が無料でついています。 PCやスマホから音声が聞けるサービスで、スマホは二次元コードを読み取るだけで簡単に聞きたい音声が聞けます。 配信サービスなので、音声をダウンロードして、デバイスに取り込む必要もありません。 単元で出てくる英文にも細かく番号が振られているので、CDよりも頭出ししやすいです。 また、再生速度も細かく設定できるので、書き取りの練習がしやすくなっています。 文理の学習記録アプリ「まなサポ」に使用している文理の商品を登録すると、 さらに簡単に英語音声にアクセスできますよ! まとめ ディクテーションはあまりなじみのない学習方法かもしれませんが、やってみると気がつくことが多く、おすすめです。 市販の問題集をうまく活用して、ディクテーションの練習を行い、総合的に英語力を伸ばしましょう。 本日の執筆担当 営業部門: O ディクテーションの思い出:大学はフランス文学科だったので、毎週のようにディクテのテストがありました。 できが悪いと、フランス人の先生から「カタストロフ(大惨事)」と言われましたね。

中学生の学習時間はどのくらい?学習時間を確保するコツとは

中学生は毎日どのくらい勉強するとよいのでしょうか? 中学生の平均勉強時間と理想的な勉強時間をご紹介します! 定期テストでも高校入試でも勉強時間の確保は必須。忙しい中で学習時間を確保し、有効に活用するためのコツも、あわせてお伝えします。 <目次> 1.中学生の勉強の平均時間とは? 2.中学生の理想的な学習時間 3.学習時間を確保するコツ 4.学習時間を有効活用するコツ 5.学習記録アプリ「まなサポ」 1.中学生の勉強の平均時間とは? 中学生の平均的な1日のスケジュール 中学生の平均勉強時間 文部科学省を主体として国立教育政策研究所が全国の中学生およそ93万人を対象に調査した「令和5年度全国学力・学習状況調査」によると、 中学生の平均勉強時間は1時間~2時間です。 【平日】 【土日】 土日は平均勉強時間が少し長い傾向にありますね。 出典:「令和5年度全国学力・学習状況調査」(国立教育政策研究所)(https://www.nier.go.jp/23chousakekkahoukoku/factsheet/middle.html)をもとに加工して作成 2.中学生の理想的な学習時間 それでは、中学生の理想的な学習時間はどのくらいでしょうか。 普段の学習時間とテスト前の学習時間、また受験生でも分けてご紹介します。 普段の学習時間 中学1・2年生の普段の学習時間は、学習習慣をつけるためにとても大切です。 学校の先生から「平日は【学年+1時間】勉強しましょう」と言われたことがあるかもしれません。 【学年+1時間】というと、1年生なら2時間、2年生なら3時間ということになります。 ただ、部活動や習い事もあるなかで中学生が毎日2時間、3時間勉強するのはなかなかハードルも高く、 意気込みすぎてしまうと長続きしないということも考えられます。 中学1・2年生のみなさんは、何よりも学習習慣をつけることが大切ですので、学習時間よりも、学習の効率を高めることを意識しましょう。 ● 平日は最低【1時間】 は机に向かって学習時間を確保する ● 土日は【3時間程度】 学習時間を確保して、その週の復習や平日の学習時間でできなかったことまで学習するようにしましょう。 テスト前の学習時間 定期テスト前は、部活動休止期間もあり、学習時間を確保しやすくなります。 もちろん普段の学習と同様に学習の効率を高めることも大切ですが、学習の量と質どちらもテスト結果につながります。 定期テスト前2週間前くらいから、 ● 平日:3時間程度 ● 土日:5時間~ の学習時間が理想的です。成績上位の生徒ほど、土日の学習時間は増加する傾向にあります。 受験生の学習時間 高校入試を控える受験生は、毎日の学習時間を確保することがとても大切です。 とくに部活動を引退した夏以降は、1・2年生の時よりも学習時間が確保しやすくなります。 ● 平日は3~5時間 ● 土日は6時間~ の学習時間を確保するようにしましょう。 もちろん受験生といっても息抜きはとても大切です。 毎日絶対この時間学習する!というのもいいですが、週の合計学習時間や、学習の進捗状況、自分の体調とも相談して 自分に合った学習スタイルで勉強を進めていくことも大切です。 3.学習時間を確保するコツ さて、中学生の理想的な学習時間をみていましたが、肝心なのは学習時間の確保。 平日も休日も、勉強しようと思っていたのに気づいたら夜になっていた!なんて経験はないでしょうか。 こちらでは、日々の学習時間を確保するコツをお伝えします。 スケジュールを立てる 日々の学習でもテスト前の学習でも、スケジュールを立てずに進めることはおすすめできません。 スケジュールを立てずに進めてしまうと、 グダグダと進めてしまってやるべきところまで終わらなかったり、優先順位がしっかりつけれらず非効率な学習時間になってしまったりします。 学習を始める前にしっかりとスケジュールを立てることで、 短い時間でも効率よく学習 することができますし、 自分が1日どのくらいの時間を勉強に充てられるのか が一目でわかるようになります。 勉強スケジュールの立て方については下記のページで詳しくご説明しているので、こちらも参考にしてみてください! 習慣にする 学習は習慣づけることがとても大切です。 毎日コツコツと学習したという自信は何物にも代えがたいもの。 例えば、好きなYouTube動画が21時に配信されるから、夕飯を食べ終わった20時から21時までは机に向かう など、 自分のスタイルに合った学習習慣 を確立しましょう。 勉強の記録をして、毎日どれだけ勉強したかを分かるようにすることも、学習の習慣化においてとてもおすすめです。 時間を管理する スケジュールを立てること、習慣にすることと共通しますが、 日々の学習の時間を管理する ことが学習時間の確保のためにとても大切です。 自分が1週間のどのくらいの時間を学習時間として確保できたのかということもわかりますし、 自分はこのくらいの時間でこのくらいの学習ができる、ということを知ることもできます。 時間を管理することで、学習時間を上手に確保し、自分に合った勉強スタイルを確立しましょう。 4.学習時間を有効活用するコツ 理想的な学習時間と、その学習時間を確保するためのコツをお伝えしましたが、 そうはいっても部活動に習い事と、忙しい毎日を送っている中学生。何とか確保した学習時間を無駄にしたくないですよね。 こちらでは、学習時間を有効的に活用するためのコツをお伝えします。 集中できる時間帯にする 勉強する時間帯は集中力に大きく関わります。 朝学校に行く前に勉強するのが集中できるという人もいれば、帰宅直後、寝る直前など、集中できる時間帯は人それぞれ。 自分にとってもっとも集中できる時間帯をみつけて、学習時間を有効活用しましょう。 スマホやゲームを遠ざける 学習の時間帯も大切ですが、学習環境も学習時間を有効活用するために大切です。 勉強しているときに、スマホの通知で気が散ってしまったり、ゲームをやりたくなってしまったりすると集中力が低下してしまいます。 集中して勉強に臨むために、学習している机からスマホやゲームを遠ざけて、集中できる環境にしてみましょう。 適度に休憩をとる たくさん学習時間をとるためにぶっ続けでやる、というのはおすすめできません。 人には集中し続けられる時間に限りがあり、適度に休憩をとることで集中力を保ったまま学習を進めることができます。 人によっても、その日の気分によっても、集中できる時間と必要な休憩時間は変わりますので、 自分に合ったスタイルで適度に休憩をとり、せっかくの学習時間を有効活用できるようにしましょう。 おすすめは、学校の授業と休憩時間のサイクルをそのまま使用してみる 25分勉強、5分勉強の短いサイクルで学習サイクルを回してみる、などです。 受験直前だと、志望校の試験時間に合わせて学習時間と休憩時間を決めるというのもおすすめです。 睡眠時間を削らない 睡眠時間を削って学習時間を確保するというのはもってのほかです。 適切な睡眠時間をとることで、日中の集中力は大幅にアップします。 適切な睡眠時間は人によって違いますが、厚生労働省によると快適な睡眠を確保するために必要な時間は10代だと8~10時間。 受験前は特に、体調管理も勉強のうちだといえます。適切な睡眠をとって、集中して学習に臨みましょう! 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html) こちらの記事もチェック! 休日と平日でメリハリをつける 休日と平日で学習のメリハリをつけてみましょう。 平日はどうしても、日々の疲れで学習が思うように進まないこともありますが、そういった時には切り替えて、休日で取り返せばよいのです。 また、学習内容でもメリハリをつけましょう。 おすすめは、平日は学校の宿題や授業中につまづいたところの解消に時間にあてる、休日は全体的に復習したり得意教科を伸ばしたりする勉強法です。 休日と平日でメリハリをつけることで、限られた学習時間を有効活用し、効率が良く質の高い学習にすることができます。 5.学習記録アプリ「まなサポ」 学習時間を確保するコツ、確保した学習時間を有効活用するコツをそれぞれ解説しましたが、 自分がどれだけ学習したかを記録し、次の学習計画に活かすことが大切です。 こちらでは、文理の学習記録アプリ「まなサポ」をご紹介します! 学習時間を記録&グラフ化 「まなサポ」では、日々の学習時間を記録し、グラフ化することができます。 いつ、何を、どれくらい勉強したのか一目でわかります! 学習目標とごほうびを設定 「まなサポ」では、学習時間の記録だけでなく、学習の目標と目標を達成した際のごほうびを設定することができます。 ごほうびをあらかじめ設定しておくことで、モチベーション高く学習に取り組むことができます。 また、達成までに期日のカウントダウンがされるので、日々緊張感を持って取り組むことが可能です。 家族との学習記録の共有 さいごに、「まなサポ」では、1つのIDで最大5人分の本だなをつくることができ、家族と学習記録を共有することができます。 自身の端末がなくても、保護者の方の端末1つで家族の記録をつけることができます。 保護者の方はお子様の学習の頑張りを視覚的にグラフで確認することができます。 まなサポについて、 ▶くわしくはこちら まとめ 中学生の平均的な勉強時間は1時間から2時間! 理想的な勉強時間は 【中学1・2年生】 平日:最低1時間 土日:3時間程度 【受験生】 平日:3~5時間 土日:6時間~ です! 部活動や習い事など、日々忙しい中で学習時間を確保し有効に活用するためには、自分の学習の頑張りを記録し、次につなげることが大切! 今回ご紹介した内容をぜひ参考にして、日々の学習をコツコツ続けていきましょう!

中学生応援コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」

皆さん、こんにちは! 金澤 浩です。 このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートができればと思い、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントを全10回でお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」 第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 1回目はこれから高校入試を迎えるにあたって、今から考えておいてほしいポイントをお伝えします。 最初に考えることは 高校入試にあたって最初に考えるべきは「高校の種別」をどうするか、というテーマです。 大きな方向性として考えるべきことは二つで、一つは公立か私立か、もう一つは学科をどうするか(普通科かそれ以外か)、ということです。 公立と私立の違い 公立と私立の違いについて、皆さんはいくつ挙げられるでしょうか。 学費に大きな違いがあるのはご存知の方も多いかもしれません。 私立は高いというイメージがおありでしょうが、今では国から「就学支援金」という学費支援があり(所得条件等あり)、私立もかなり通いやすくなっています。 他の違いで重要な点としては「教育内容」「教員」「施設・設備」などがあります。 公立と比べて私立は各学校の理念やスタンスに特色があるため、教育内容や取り組みも特徴的になりやすく、校風や生徒対応も学校によってかなり違います。 教員も公立の場合は数年で異動がありますが、ほとんどの私立では異動がないため教育の特徴を継続的にしやすい点も大きな違いです。 施設・設備も学校の理念や特色に合わせて違いがあり、グラウンドが広いとか、変わった特別教室があるとか、いろんな特色が際立っているのが私立の特徴です。 学科の選択 学科の選択も非常に重要なポイントです。 普通科は大学進学をベースに幅広く様々な学習を行い、進路選択の柔軟性を広く保つのが特徴です。 それ以外の学科の選択肢は多種多様で、よくある例だと商業・工業・理数・国際など、変わったところだとビジネスや舞台芸術などかなり専門分野に特化した学科もあります。 また、幅広く学んだり専門分野を深めたりという柔軟性の高いのが総合学科で、近年高校数が増えてきています。 興味のある分野があったり、専門的に強い分野を作りたかったり、という場合は普通科ではない方向性が向いているでしょう(理数系に特化するなら「高等専門学校」という選択肢もあります)。 大切なのは・・・? 一番伝えたいことは、「高校は義務教育ではない」ということ。 そもそも行くかどうかも決めていいですし、どんな選択肢を選んでもいいのです。 こうあるべき・こうした方がいいという大人の考え方も大切ですし、同時に本人がどういうことを学びたいか・どんな方向に進んでいきたいかを考えることも非常に大切なのです。 ぜひ高校入試を機会として、子どもの将来を真剣に話し合ったり、実際に学校に足を運んだりしてほしいと思います! 次回ももう少し高校入試のことについてご説明しようと思います。 入試制度や受験制度について、中学で力を入れるべきことについてお伝えします。 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む