夏休み! 自宅でできる高校入試対策

\\夏を制する者が受験を制する//

そう言われるくらい、夏休みは受験生にとって大切なものになります。

今回は、夏休みの受験勉強を自宅でするときにおすすめの方法をご紹介します。

夏休みは何をするべきか?

入試に出る範囲のうち、約7割は1・2年で習う内容といわれています。

夏休みには

1・2年の範囲をカンペキに仕上げるのがおすすめです!

そうしておけば、夏休み明けはこれから習う3年生後半の内容と、

志望校対策に力を入れることができます。

それはそうだな、と思いますよね。

でも……

これがなかなか大きな問題です。

「2年間の範囲を、夏休み中に全部確認しろといわれても……」

「部活もまだあるのに……」

そこでおすすめなのが、「市販の学習参考書の活用」です。

学習参考書を活用する!

学習参考書を使うメリットは大きく2つです。

1)「入試で役に立つ」を前提にまとまっている

2)どれくらいで終わるのかが見える

書店に行ってみると、「中学1・2年の範囲の総仕上げ」ができる学習参考書が色々出ています。

レベルや本の厚さもさまざまなので、自分の夏休みの予定やモチベーション、好みに合ったものを5教科分用意してみてください。

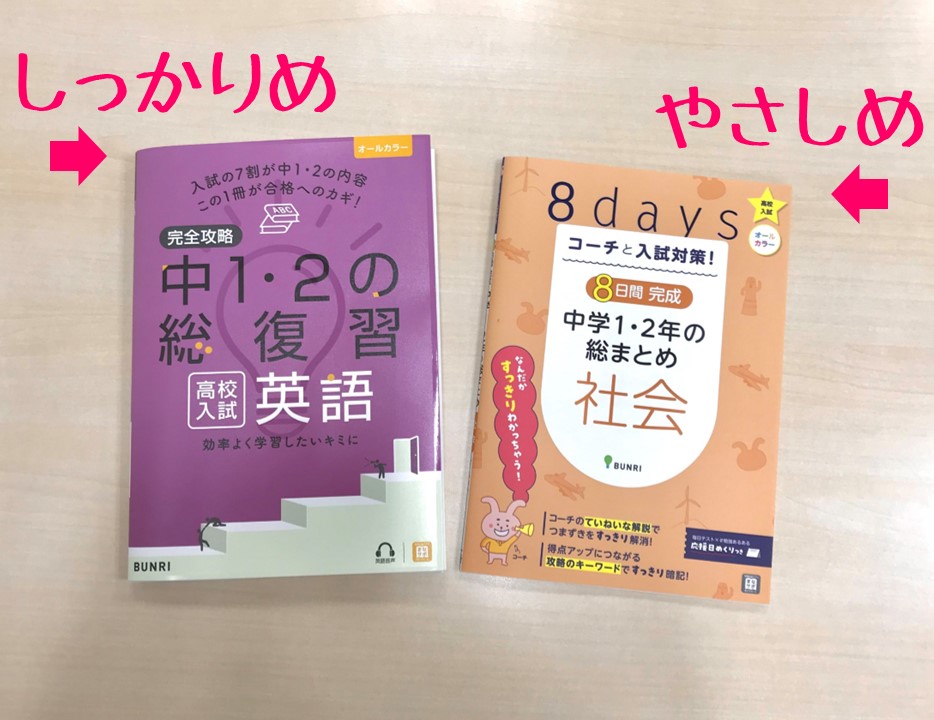

\レベル感いろいろ/

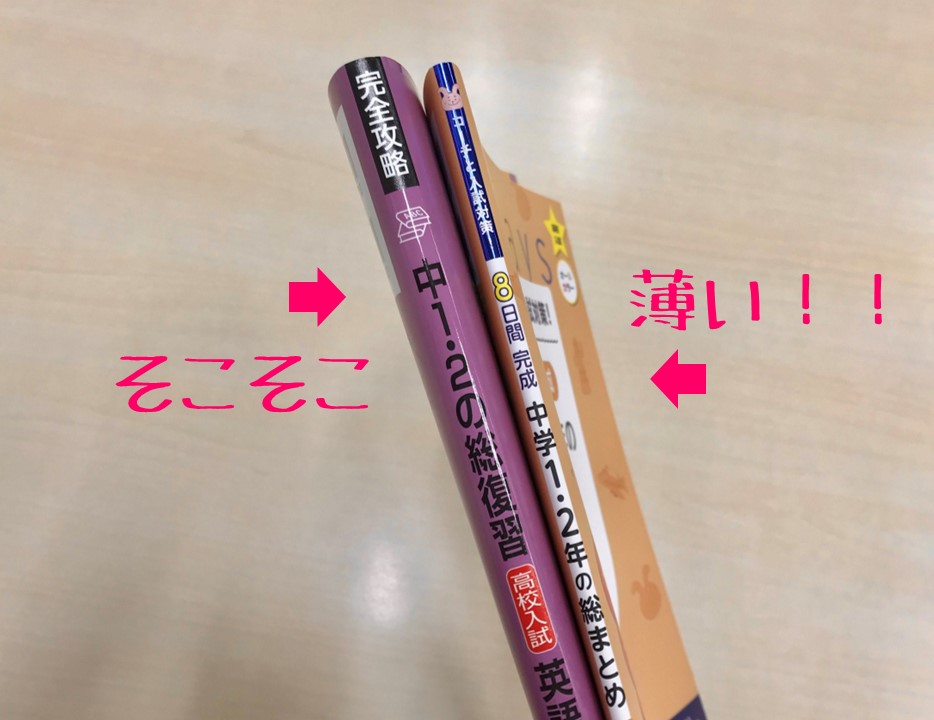

\厚さもさまざま!/

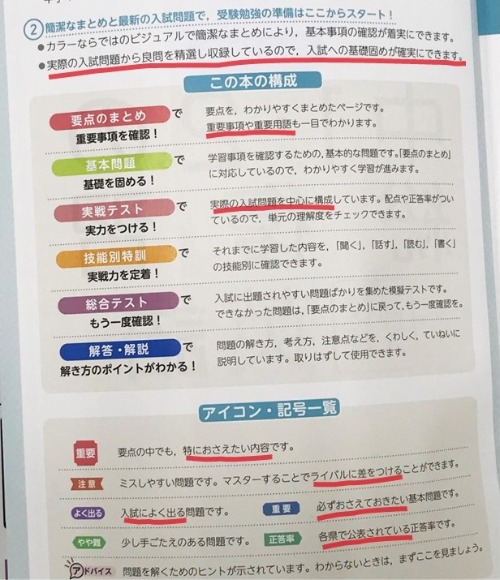

1)「入試で役に立つ」を前提にまとまっている

これらの学習参考書は入試問題を研究したうえで、まとめられているため、

授業で習ったことを自分で全部やり直すよりも効率がいいです!

また、とりあえず大きな取りこぼしは防げるので、安心感も得られると思います。

練習問題で過去問を利用しているものや、模擬テストがついているものが多く、

本番の入試問題の感じもつかむこともできます!

\受験に役に立つポイント・問題を教えてくれる/

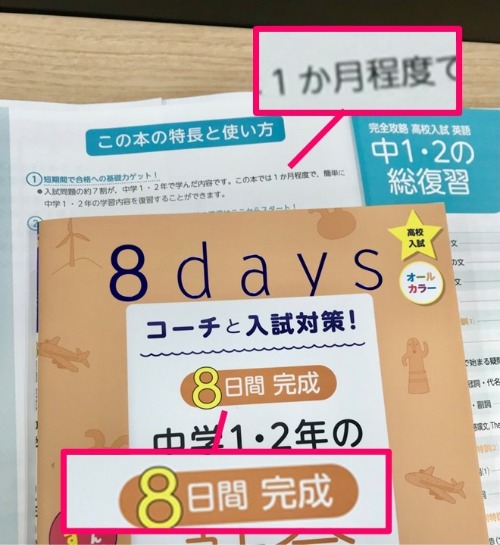

2)どれくらいで終わるのかが見える

ページ数が決まっているので、それを日数で割ることで、

「何日で総復習を終えられるのか」が明確に出せます。

●日で終わる!とタイトルで明言されているものも多いですね!

\想定される日数がどこかに書かれていることが多い!/

「1つの単元にかけていい時間がわからず、

最後の方は駆け足になってしまった…」

「勉強が間に合うかが見えず、部活に集中できなかった」

そんな事態を防ぐことができます!

メリハリをつけた夏休みを過ごすコツ

夏休みに、やるべきことをやりとげるためのコツをいくつかご紹介します。

1)計画を立てる

夏休みにやるべきことが見えたら、それを夏休みの日数内で終えるための計画を立てることから始めましょう!

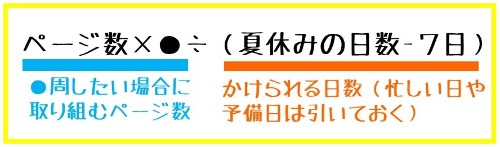

まず基本となるテキストが用意できたら、ページ数を数えます。

そして、

★テキストを何周したいか

★部活や用事で、ほとんど勉強できなさそうな日はあるか

★予備日が何日くらいほしいか

を考えて、1日あたりのページ数を計算します。

1日に何ページずつやればいいのかがわかったら、カレンダーなどに書きこみましょう!

出かける予定や、部活・習い事がある日は他の日の分量を増やすなど、

自分の都合に合わせて組み立ててくださいね!

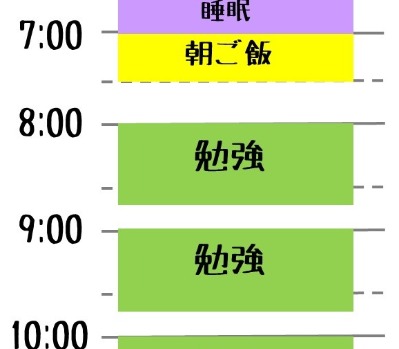

2)時間を区切って取り組む

何時間も続けて勉強するよりも、

30-50分くらい集中

→10分休憩

→30-50分くらい集中

と短時間の集中を積み重ねる方が、最終的に集中できる時間が長くなります。

\記録をつけると楽しいかもしれません/

3)勉強以外のことを毎日やってみる

勉強以外にも毎日やることを作ることで、気分転換になって勉強にも身が入りやすいです。

散歩をする、読書をする、料理をする、など、なんでもいいです。

部活をまだ引退しない人は、部活の時間がいいメリハリになるかもしれませんね!

※ゲームや漫画は、決めた時間以外はしっかり封印を施すようにしましょう。

(今は我慢…!)

有意義な夏休みを過ごそう!

\キミならできるよ! がんばれー!/

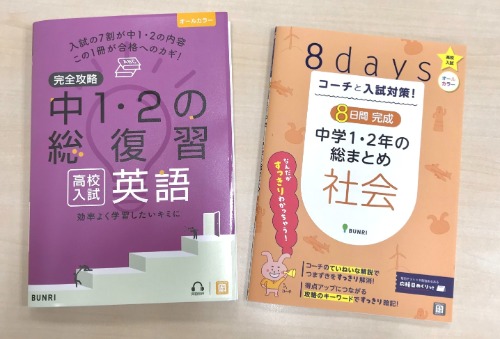

記事で出てきた学習参考書

左)『完全攻略高校入試 中1・2の総仕上げ』

簡潔なまとめと、最新の入試問題で受験勉強の準備をスタート!

知識のインプットと問題でのアウトプットがどちらもしっかり行えます。

WEBでダウンロードできる学習計画表つき。

レベル:★★★★☆

96ページ/オールカラー/1,100円

右)『コーチと入試対策! 8日間完成 中学1・2年の総まとめ』

1日分の目安はたったの4ページ。

要点確認と問題の2ステップ構成とていねいな解説で

短期間でもしっかり対策ができます。

毎日変わるイラストが楽しい、「応援日めくり」つき。

レベル:★★☆☆☆

40ページ/オールカラー/660円