中学英語 やさしく学ぼう 接続詞

はじめに

英語で「わかりやすい文」を書くには、接続詞(せつぞくし)はとても大切!

接続詞を使えば、文をつなげて、自分の考えをスムーズに伝えることができます。

たとえば、

I like soccer. I play it every day.

→ I like soccer and I play it every day.

(私はサッカーが好きで、毎日やっています。)

It was raining. We went out.

→ It was raining, but we went out.

(雨が降っていたけど、私たちは出かけました。)

このように、接続詞を入れるだけで、英文がぐっと自然に!

接続詞を味方につけて、伝える力をアップさせましょう。

接続詞ってなに?

接続詞の役割を知ろう

接続詞とは、「文と文」や「言葉と言葉」をつなぐつなぎことばのこと。

英語では会話でも文章でも、この“つなぎ役”が大活躍します。

例を見てみましょう。

I have a dog and a cat.

(私は犬と猫を飼っています。)

I like tennis, but I don’t play it well.

(テニスは好きだけど、上手じゃない。)

こんなふうに、接続詞を使うと気持ちや理由がスムーズに伝わります。

もし、英語が「単語や文を並べただけになっている…」という人は、まずは基本の接続詞を覚えましょう!

ぐんとレベルアップできますよ。

これだけは覚えよう! 重要な接続詞の使い方

①「並列」を表す接続詞:and、then

使い方

・and は「~と~」「そして」、似ている内容をつなげるときに使う。

・then は「それから」「そのあとで」、順番や順序を表す。

I like apples and oranges. ※単語と単語をつなげる

(私はりんごとオレンジが好きです。)

He plays soccer and studies English. ※文と文をつなげる

(彼はサッカーをし、そして英語を勉強します。)

I did my homework, then I watched TV.

(私は宿題をして、それからテレビを見ました。)

②「反対のこと」を表す接続詞:but、however、though

使い方

・but は「しかし」、前の内容と反対のことを言う。

・however は「しかしながら」、少しかたい表現。また、文の最初に来ることが多い。

・though は「~だけれども」、文の最後に来ることもある。

I like soccer, but I can’t play well.

(私はサッカーが好きですが、上手にできません。)

I wanted to go skiing. However, it was too cold outside.

(私はスキーに行きたかったです。しかしながら、外は寒すぎました。)

She is kind, I don’t like her though.

(彼女は親切です、でも私は彼女が好きではありません。)

③「理由」を表す接続詞:because、since、as

使い方

・どれも「~なので」「~だから」。

・because は理由を強調するときに使う。

・since 、asは主に相手がすでにその理由を知っているときに使うことが多い。ややかたい表現。

I was absent from school because I was sick.

(私は病気だったので、学校を欠席しました。)

Since it was raining, we watched TV at home.

(雨が降っていたので、私たちは家でテレビを見ました。)

As he was busy, he didn’t come.

(彼は忙しかったので、来ませんでした。)

④「結果」を表す接続詞:so、therefore

使い方

・理由を表す接続詞(becauseなど)と逆の方向で使うのがポイント。

・soは「だから~」、thereforeは「それゆえ」。

・soのほうがややカジュアルな表現、thereforeのほうがややかたい表現。

I was hungry, so I ate a sandwich.

(私はお腹がすいていました、だからサンドイッチを食べました。)

He didn’t study hard, therefore he failed the test.

(彼はあまり勉強しませんでした、その結果テストに落ちました。)

⑤「仮定」を表す接続詞:if、unless

使い方

・if は「もし~なら」、条件を表す。

・unless は「~でない限り」「もし~でなければ」、ifとは逆の条件を表す。

If it rains, we will stay home.= We will stay home if it rains.

(もし雨が降ったら、私たちは家にいます。)

Unless you hurry, you’ll miss the bus. = You’ll miss the bus unless you hurry.

(急がなければ、バスに乗り遅れますよ。)

⑥「時間」「順序」を表す接続詞:when、while、before、after

使い方

・when は「~するとき」。

・while は「~している間」。

・before は「~する前に」、after は「~する後に」。

・before と after は、前置詞としても使う(例:before lunch)。

I was sleeping when the phone rang. = When the phone rang, I was sleeping.

(電話が鳴ったとき、私は寝ていました。)

He was singing while he was cooking. = While he was cooking, he was singing.

(彼は料理をしている間、歌っていました。)

I finished my homework before my mother came home.

(母が帰ってくる前に私は宿題を終えました。)

We went out after the rain stopped.

(雨がやんだあとに、私たちは出かけました。)

⑦「選択」を表す接続詞:or

使い方

・orは「AかB」「~、それとも…」、2つの選択を表すときに使う。

Do you want tea or coffee?

(あなたは紅茶かコーヒーがほしいですか?)

⑧「~ということ」を表す接続詞:that

使い方

・「~ということ」「~というのは」、思っていることや知っていることを伝えるときに使う。

・省略することもできる。

I know that she is a good teacher. = I know she is a good teacher.

(私は彼女がよい先生だということを知っています。)

接続詞の使い方のコツ

① 同じ接続詞ばかり使わない!

andやbutなど同じ接続詞だけを使って文を続けると、文がダラダラとした印象に…。

いろいろな接続詞を使い分けて、読みやすく、伝わりやすくしましょう。

悪い例

I like cats and I like dogs and I like birds.

(猫が好きで、犬が好きで、鳥も好きです。)

改善例

I like cats and dogs, but I like birds the most.

(猫と犬が好きだけど、一番好きなのは鳥です。)

② 自分の意見を書くときに接続詞を使おう!

自分の気持ちや考えを書いたり話したりするとき、接続詞が活躍します!

上手に使って、作文やスピーチで自分の意見をわかりやすく伝えましょう。

例

I like English because it’s fun.

But I didn’t do well on the test last week.

So I’m going to study hard for the next one.

(英語は楽しいので私は英語が好きです。

でも、先週のテストはよくできませんでした。

だから、次のテストに向けて一生けんめいに勉強します。)

接続詞のまとめクイズ

上記で取り上げた接続詞のクイズにチャレンジ!

次の英文の( )に入るもっとも適切な接続詞を、下の3つの中から1つ選びましょう。

【問題】

① I like soccer ( ) I play it every day.

but / and / because

② It was raining, ( ) we played games.

so / and / before

③ I was tired, ( ) I went to bed early.

though / because / so

④ He likes Math, ( ) I like English.

but / or / when

⑤ You can have tea ( ) coffee.

if / or / that

⑥ I went to the park ( ) it was sunny.

before / because / unless

【答と訳】

接続詞を勉強しよう! おすすめ問題集

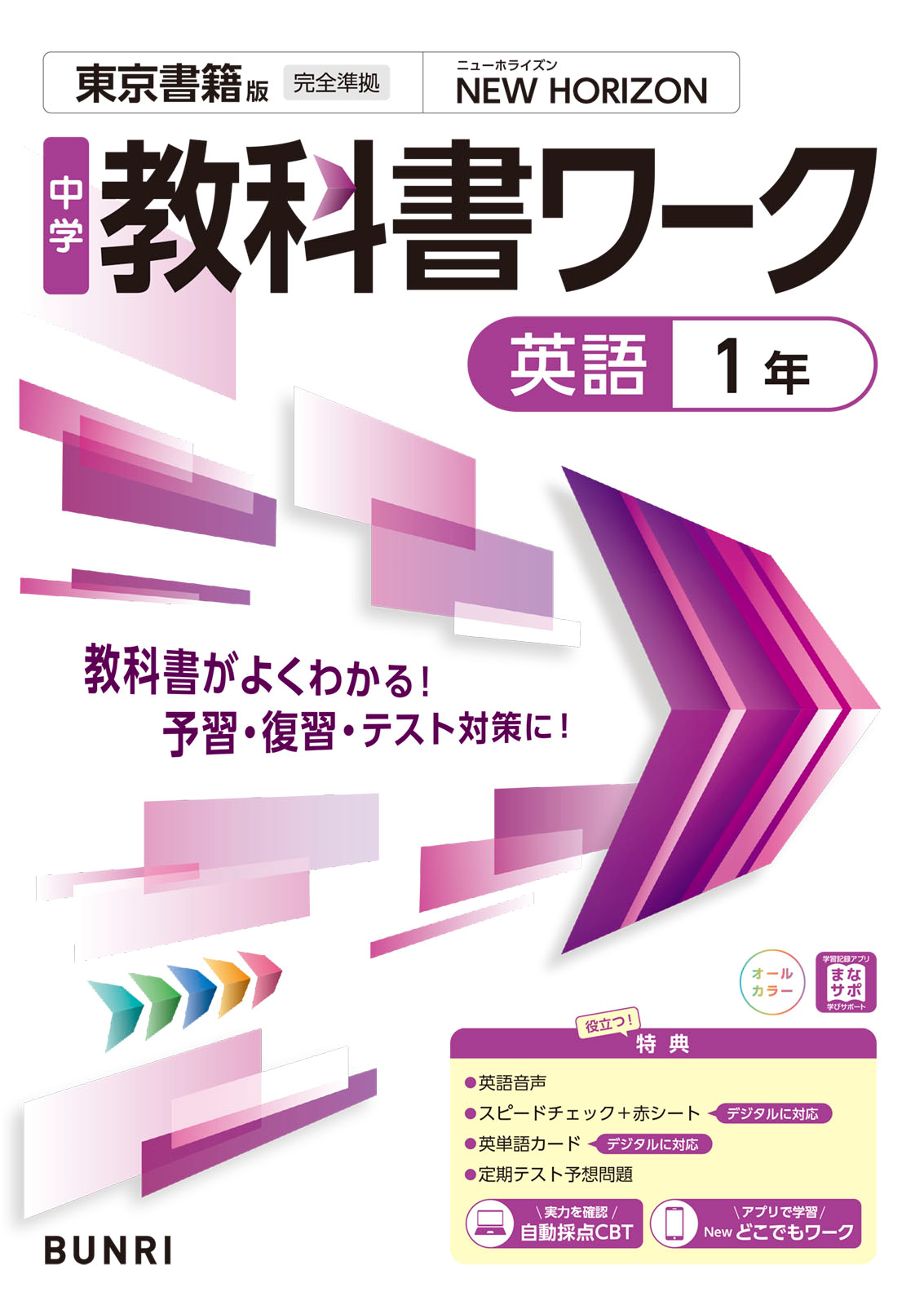

『中学教科書ワーク』

・教科書会社別、学年別に作成。

・学校で使っている教科書の内容を理解するのにとっても役立つ。

・教科書に対応した暗記ブック、スキマ時間の学習に役立つ英単語カードなどの特典も充実!

『わからないをわかるにかえる』

・学年別(1年、2年、3年)に発刊。

・「英語はちょっと苦手…」という方も、安心して学べる構成。

・左の文法の説明を読む(理解)→右の問題を解く(確認)、

で文法の重要ポイントを着実におさえることができる。

・文法の説明は、イラストや図解がいっぱい。楽しく学習できる!

・英単語カード(音声付き)、らくらくスケジュール(WEBアプリ)の特典付き。

「難しい問題にチャレンジしたい」というあなたには、次の2つがおすすめ。

『完全攻略』

・「定期テスト対策」に加え、「高校入試対策」もこのシリーズでバッチリ。

・発音アプリと連動した小冊子に加え、充実した特典がたくさん!

『ハイクラス徹底問題集』

・「定期テスト対策」に加え、高校入試の「難関校対策」にも対応。

・詳しい解答解説で難問もしっかり理解できる!

まとめ 接続詞で英語がもっと楽しくなる!

接続詞は「英語で伝える力」をぐんと高めてくれる、とても大切なことばです。

最初は、andやbutなど、よく出てくる接続詞の使い方を覚えましょう。

それから、少しずつほかの接続詞もチャレンジしてみましょう。

接続詞を使いこなせるようになると、“前後の流れ”がスムーズに伝わるようになります。

今日からさっそく、英語を書くとき・話すときに「つなぎことば」の接続詞を意識してみましょう!