正しい日本語の使い方

毎日何気なく話している日本語。

「正しく」使えている自信はありますか?

多くの人が使っていて、よく聞く表現だったとしても、

実は「正しくない」とされている日本語はたくさんあります。

そこで今回は、

「正しい日本語の使い方」という

テーマについて一緒に考えてみましょう。

目次

1.漢字の誤用

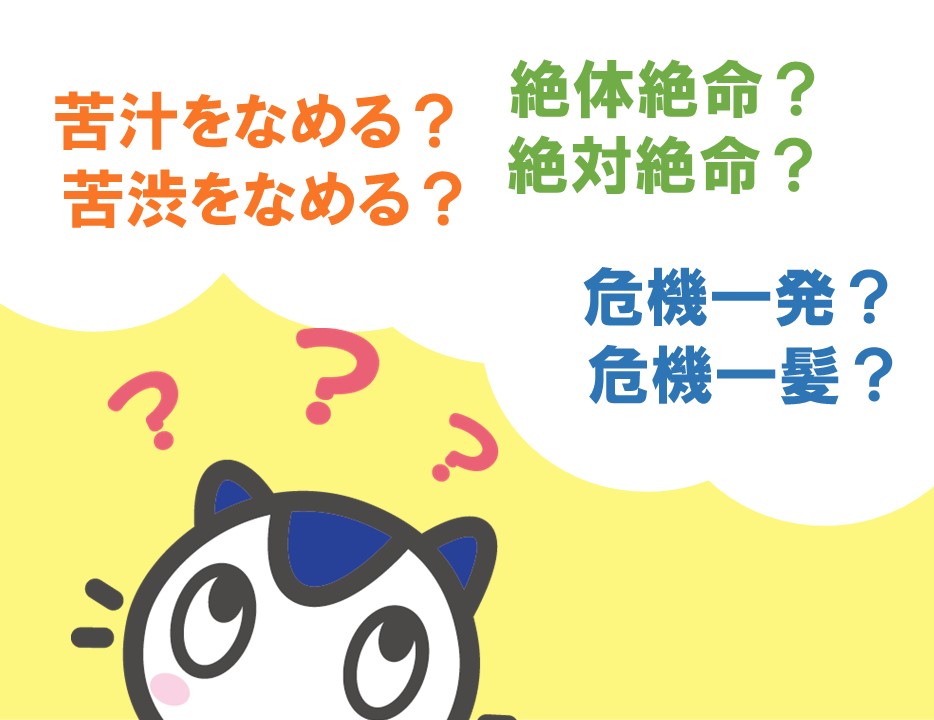

突然ですが問題です!

次の漢字の表記のうち、正しいのはどちらでしょうか。

正解は……

「単刀直入」です!

このように「どっちの漢字だったっけ…」という言葉、たくさんありますよね。

他にも、間違えやすい漢字をもつ言葉を挙げてみます。

それぞれどちらの漢字が正しいでしょう?

正解は……

「苦汁をなめる」

「絶体絶命」

「危機一髪」です!

では……

これはどうでしょうか??

正解は……

実は、どちらも誤用ではありません!

「一所懸命」とは、中世の武士が命がけで自分の領地を守ったことから生まれた言葉です。

やがて、「命がけで何かに取り組む」という意味を表す言葉になると、

「一生懸命」とも書くようになり、現在ではそちらの方がより浸透してきました。

どの漢字を使うのが正しいのか……大変紛らわしいですね。

あやまって使ってしまいそうになる場面もたくさんあります。

あやまって使うことを防ぐコツはずばり、

「言葉の成り立ち」を知ることです。

なぜそう言うようになったのかがわかると、

「ああ、だからその漢字なのか」と理解でき、

より自然に正しい漢字を覚えられます。

「この言葉って、どういう由来なんだろう?」

そう思ったときは、ささっと調べてみて、

言葉の引き出しを増やしましょう!

▼たとえば……

2.意味の誤用

漢字以外の誤用についても見てみましょう。

普段の会話のなかで、ふと、日本語の使い方に違和感を覚えた経験はありませんか?

その違和感はもしかしたら、

「意味の誤用」によるものかもしれません。

たとえばこのような言い方。

「~のほう」は、「AランチよりBランチのほうが安い」のように何かを比べたり、

「あちらのほうにあります」のように、断言をさけたりするときに使います。

ところが、「Aランチのほうをお持ちしました」のように、丁寧な言葉づかいとして、

「~のほう」が使われていることがあります。

これは誤った使い方で、

「Aランチをお持ちしました」が、日本語としては正しいです。

誤った表現を使っていて怖いのは、

自分が思っているニュアンスと、ちがう印象を相手に与える場合もあるということです。

意思の疎通のさまたげになることがないよう、日ごろから言葉を大事にしたいですね。

3.まとめ

日本語は絶えず変化しています。

昔は誤用だったものでも、時とともに許容されていく場合もあります。

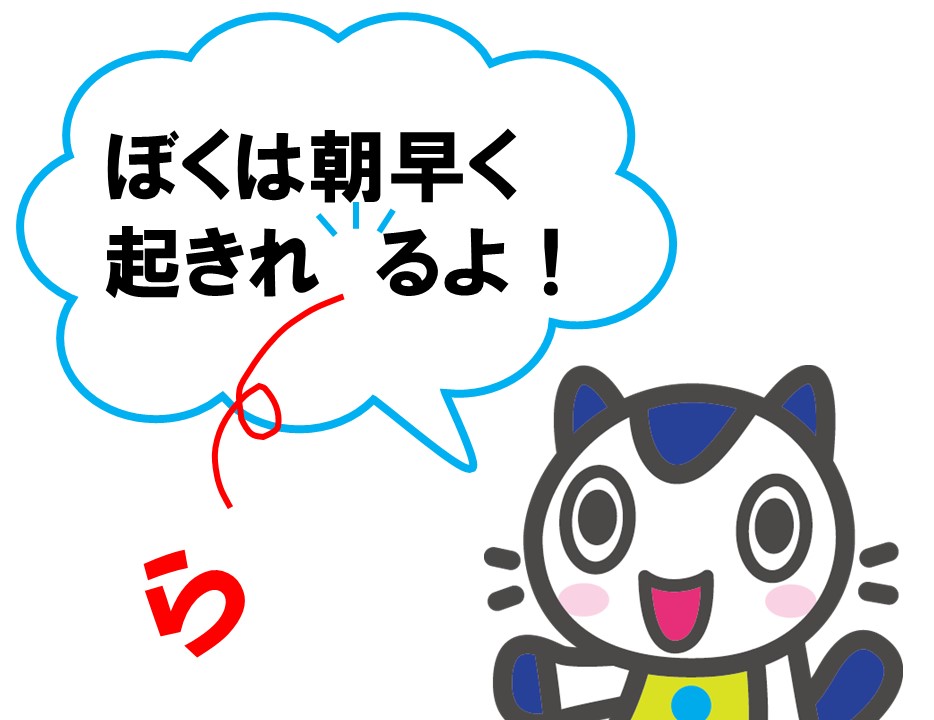

代表的なのは、「ら抜き言葉」です。

日常会話の中では「ら抜き言葉」は市民権を得ていると言えるかもしれません。

しかし、正しい用法を知っていてあえて崩すのと、そうでないのとでは言葉への姿勢が異なります。

日本語の奥深さを味わうためにも、やはり正しい知識を持つことは大切です。

小学国語・中学国語の学び直しは、日本語を正しく使うための1つの方法です。

お子さまの国語のお勉強に合わせて、学習してみるのもいいかもしれませんね!

最後に宣伝です

文理では、豊富なラインナップで、がんばる小学生や中学生、保護者の方々を応援しています!

ロングセラーの『教科書ワーク』は、教科書に完全対応!

小学教科書ワーク

中学教科書ワーク

たとえば国語は、題材となる文章や漢字の学習順が教科書と同じになっています。

授業に合わせた勉強がしやすく、毎日の予習・復習からテスト対策まで対応できる、家庭学習の強い味方です。

他にはどんな本があるのか……

気になった方はぜひ、このページの右下にいるキュリオに聞いてみてください!

関連記事

漢検対策にも役立つ! 効果的な漢字学習のコツ、教えます。

こんにちは! 夏が近づいてきましたね。 学生のみなさんは新しい環境にもそろそろ慣れてきたころではないかと思います。 学校によっては、1回目の「漢検(日本漢字能力検定)」受検案内が配られることもあるのでは? 検定をきっかけに漢字に興味をもつ人もいれば、または、覚える漢字が多くて、 どうやって勉強すればいいの~?と思う人もいるのではないでしょうか。 そこで今回は! 漢字学習のエキスパート、文理の国語担当の編集者に「漢検対策にも役立つ、効果的な漢字学習方法」を聞いてみました! すぐにできそう!という初級編から、いやちょっとマニアックすぎぃ~という上級編まで、一挙にお届けします! 目次 1.すぐにできそう! 初級者編 2.歯ごたえあるね! 中級者編 3.これができればもう漢検1級!? 上級者編 4.漢字学習におススメ!文理の漢字教材 1.すぐにできそう! 初級者編(編集Tさん) ① 漢字や部首の、もともとの意味を覚える。 たとえば、迷いやすい部首のひとつである「しめすへん」と「ころもへん」。 これのもともとの意味までさかのぼりますと…「しめすへん」は、神様に関係すること(示)、「ころもへん」は衣服に関係すること(衣)なんですね。 「社」「祝」「祈」は「しめすへん」、「裸」「袖」「襟」は「ころもへん」と意味から判断することができます! 「あれ? しめすへんは点がいるほうだっけ、いらないほうだっけ…?」と悩むときは、もとの漢字を考えてみるとわかりやすいですね! 「しめすへん」ですが、神社や街中で、特に筆で書かれた文字や石碑に彫られた文字に注目して探してみると「祭祀」「お祓い」などもとの「示」の形になっていることがあります。 ② 「間違えやすいもの」から覚える。 「みんなが間違えやすいもの=テストに出やすい」!これってテストあるあるですね(笑)特に部首や筆順は、間違えやすいものがあるので、優先して覚えるといいですよ。 たとえば部首だったら… ★「聞」…部首は「もんがまえ」ではなく「みみ」 ★「和」…部首は「のぎへん」ではなく「くち」 ★「空」…部首は「うかんむり」ではなく「あなかんむり」 たとえば「飛」の筆順だったら… 今「えっ( ゚Д゚)そうだったの!?」とびっくりしたそこのアナタ! こういうときが辞書を引くチャンスです♪ 2.歯ごたえあるね! 中級者編(編集Nさん、Cさん) 漢字学習のなかでも、漢検をリアルに意識して勉強したい!という人におススメの勉強法です! ①「でる順」で勉強する。 特に四字熟語や誤字訂正は、よく出る問題があります(例:5級…「異口同音」や「一陽来復」など)。 まずは漢検の過去問を解いて、何度も出る問題をチェックすると効率的です。 ②分野を意識して勉強する。 漢検は分野ごとに配点が決まっています。「漢字の読み」は1問1点、「熟語の構成」は1問2点など…。 分野によっては簡単に対策できるものがあるので、まずはそこを重点的に学習していくと自信がついてきます。 おススメは次の順番から始めること。 漢検は将来的に入試や就職に役立つ資格。 効果的な学習方法を身につけてステップアップしちゃいましょう♪ また、ひとりでこつこつ勉強するのは向かない人も、漢字をクイズ問題にしてみて、 家族や友だちと楽しみながら覚えるのも面白いですよ♪ たとえば… ほかにもいろいろなクイズを考えてみると楽しいですね! 3.これができればもう漢検1級!? 上級者編(編集Oさん) 最後に、さすがエキスパート…!と思わずうなってしまった学習方法を紹介します。 「効果的」からはちょっと外れてしまうかもしれないんですが、 すべての漢字に対してこれができれば、きっと漢検1級も夢じゃない?? 編集Oさん曰く、「漢字に対する苦手意識が消える」「漢字の読みに関する予測がつくようになる」そうです! 4.漢字学習におススメ!文理の漢字教材 ご紹介した漢字学習方法、いかがでしたか? 文理では『小学教科書ワーク 漢字』や『教科書ドリル』『できる‼がふえるドリル⤴』などなど、 おススメの漢字教材をそろえていますので、ぜひ自分に合う教材を見つけてみてくださいね♪ 小学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼!がふえる↑ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

【2025年度最新】国語の問題集はどう選ぶ? 読解力を上げて、テストや入試に備えよう!

中学生になってから、最も点数の差がでやすい教科はなんでしょう? それは、「国語」です。 中学の国語は、難しい長文読解が増えます。 また、覚えるべき漢字・語句の量がぐっと増えます。 それだけでなく、これまで学習したことのない文法や、古文・漢文もなかなかの曲者です……。 幅広い力が必要とされる国語。 どう対策をすればよいのかわからず、悩む方が多いのではないでしょうか。 そこで今回は、国語を得意科目にして定期テストや高校入試に備えたいそこのあなたに、国語教材の選び方やおすすめ問題集を紹介します! 目次 1.中学生の国語に問題集が必要な3つの理由 2.中学国語の問題集はどう選ぶ? 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 4.レベルに合わせて実力アップができる おすすめの問題集3選 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 6.まとめ 今回は、国語を得意科目にするために、国語を学ぶ心得をご紹介しています。 また、国語学習の強力な味方である、学習参考書の選び方を詳しく解説! 学習出版社ならではの視点で、日常学習・定期試験対策・高校入試など様々なシーンに合った国語参考書をセレクトしました。 ぜひ最後までお付き合いください! 1.中学生の国語に問題集が必要な3つの理由 中学生の国語は、学校の授業や塾での学習だけでは周りと差をつけることができません! 国語の問題集の演習量こそがとっても大切です。 その理由を3つ、ご紹介します。 小学生と中学生の「国語」は異なる 小学生の時は得意だったはずの国語。 中学生になってから英語・数学の学習に必死になっているうちに成績が乱高下するようになり、気付けば苦手科目に……。という生徒さんも少なくありません。 出題される文章内容は心情理解が難しい物語文・科学や政治といった高度な内容を含む論説文や随筆文が多くなります。 また、漢字や語句も日常では使わないような、高度なものをたくさん覚える必要があります。 毎日少しずつでも時間を割く必要があります! 分野ごとの対策が必要 こまめな演習が必要なのは文章読解や漢字・語句だけではありません。 文法も細かな知識が必要になります。 それだけではなく、最近特に古文・漢文の問題の難化が指摘されるようになっています! ひとくちに国語、といっても分野ごとに必要な知識が異なるため、「得意」や「ニガテ」をしっかりと自己分析して対策を行う必要があります! 中学国語は「積み重ね」と「復習」がカギ では、たくさんある分野のうち何から取り組むのがよいのでしょうか? スキルのカギを握るのは、「読解力」。読解力はテスト前・受験前に詰め込み学習がしにくい分野です。 日ごろから色々な文章を読み、演習する積み重ね学習が重要です。 また、文章読解を行うなかで分からない単語は、そのままにせずマーカーを引いて検索したり、単語帳としてノートにまとめたりして、その場で覚えてしまいましょう! 復習を行うことで「読解力」が着実にアップするうえに、漢字や語句などの「知識力」も自然と伸びてきます。 2.中学国語の問題集はどう選ぶ? 国語の問題集を買おう!と書店の参考書売り場へ行くと、参考書の数の多さに驚きます。 一度買った参考書は、短くても数週間、長いと数年、目にする大切な学習アイテムになります。 後悔しない参考書選びのために重要なポイントを解説します! 教科書の内容に対応しているものを選ぶ 国語力をつけるためには、まず学校の授業を大切にして定期試験で良い点数をとることが肝心です! 授業では、基本的に教科書の内容に沿って長文読解や漢字・語句の学習などを進めます。 そして、定期試験では授業の理解度を測る問題がたくさん出題されます! 学校の授業を受けて理解したつもりでも、定期試験では思うように得点できない……。 そんなお悩みを抱える生徒さんはとても多いです。 定期試験で高得点を狙いたい! 定期試験を受ける前にプレ・定期試験があればいいのに……。 そんなあなたに朗報です! 問題集には、完全オリジナル問題を扱う標準版のほかに教科書に沿って学習・演習ができる教科書準拠版があります。 教科書準拠版の教材は、教科書にもくじや単元配列が教科書と同じです。 国語であれば、題材となる文章や漢字の学習順が教科書と同じになります。 なので、授業に沿って家庭学習を進めることができます! 教科書準拠の問題集を探すなら 教科書以外の文章が取り上げられているものを選ぶ 教科書準拠教材だけを集中的に演習しているだけでは、国語の総合力アップにはなかなかつながりません。 初めて見る現代文や古文・漢文の文章、出題範囲があまりに広い文法や漢字・語句……。 これらを攻略して、実力試験や模試・高校入試本番で良い点数を取るためには普段から多くの演習を積み重ねる必要があります! そんな時におすすめなのが標準版の問題集です。 書店に行くと標準版の問題集がズラリと並んでいます。 たくさんの問題集のなかから、どれを選べばよいのでしょうか…? 学習の目的に合ったものを選ぶ まずは、自分の苦手分野を確認しましょう。 普段の授業や試験で苦手と感じている分野はありますか? 直近で受けた試験の成績表を3つほど見てみると、得意・苦手が分かりやすいかもしれません。 苦手分野が見えてきたら、今度は目標を設定しましょう。 例えば、 読解力を上げて、時間内に正確に問題を解くことができるようになりたい!といった目標や、 古文漢文の練習問題をたくさん解いて古語を覚えたい!といった目標、 高校入試直前に、総復習を短時間で終わらせたい!など、 様々な目標設定ができると思います。 目的によってやるべき問題集は異なります! 学年別・分野別・レベル別など、豊富な種類が用意されていますので、自分のレベル・目的に合った問題集を選びましょう。 解説がくわしい問題集がおすすめ はじめて自分で問題集を選ぶみなさんには、詳しい解説付きの問題集をおすすめしています! 問題集を購入して、いざ演習を始めると、なかなか解答にたどり着くことができないことや、解答に納得できないことがあるからです。 解説を読むことで読解力をさらに鍛えることができますし、解答への道筋もしっかりと理解することができます。 書店で問題集を手に取って、抵抗感なく取り組むことができそうか? 解説は一問あたりにどのくらいしっかりと付いているのか? くまなくチェックしてみましょう。 ①6~7割内容を理解できる問題集 ②くわしい解説付きの問題集 この2ポイントを押さえれば、あなたにぴったりの問題集が見つかりますよ! 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 国語参考書のなかでも、大きな特徴を持つのが「教科書準拠」の参考書です。 教科書に沿って、授業の内容を予習したり、振り返ったりすることができるのは大きな強みです。 そんな「教科書準拠」の教材3選をご紹介します! 中学教科書ガイド 【2025年度改訂】 中学教科書ガイドは、学校で使っている教科書1冊1冊に合わせて作られた、いわばオーダーメイドの参考書です。 この一冊で、教科書の内容がまるっと分かります。 「授業の進度が速すぎてここだけ分からなかった……。」、 「漢字や語句だけでも予習・復習をして答え合わせをしておきたい!」 「定期テストの前にしっかり理解度を確認しておきたい。」 といったピンポイントのお悩みにお応えします! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 【2025年度改訂】 中学教科書ワークは、国語の教科書に出てくる内容に沿って、たくさんの問題を練習できる参考書です。 オールカラーで分かりやすく、着実にステップアップすることができます。 また、付録が充実しているところもおすすめポイントです! 漢字・語句や文法、古文・漢文などの知識事項は持ち運べる小冊子、「スピードチェック」や携帯のアプリ「どこでもワーク」でいつでも・どこでもチェックできます! 忙しくてなかなか時間が取れないみなさんも、スキマ時間を有効活用できます! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 【2025年度改訂】 中学教科書ガイドや、中学教科書ワークは授業に合わせて普段からじっくり学習するのがおすすめです。 ただ、どうしても十分に学習時間を取れないときもあります。 また、今回の国語の出題範囲は得意分野だから、さっと直前だけ確認したい!というときもあります。 そんなときにおすすめなのが、定期テストの攻略本! 教科書の内容とぴったり合っていながら、おさえるべきポイントをぎゅっと濃縮した薄型の参考書になっています。 短時間で集中的に定期試験対策を仕上げたいあなたにおすすめです! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 4.レベルに合わせて実力アップができる おすすめの問題集3選 難しすぎる参考書を買ってしまって、学習が思うように進まない…。 簡単すぎる参考書を買ってしまって、実力が伸びている実感がない…。 参考書学習では、そんな悩みがつきもの。 失敗しない参考書選びの為に、難易度別のシリーズをご紹介します! わからないをわかるにかえる 国語 【2025年度改訂】 黒い表紙が目印の、わからないをわかるにかえるシリーズ。 国語に関しても、とことんやさしくわかりやすい問題集になっています! 国語が特に苦手と感じているみなさん、 定期試験の点数は取れるようになってきたけれど、実力テストや模試の点数がイマイチ……。 と感じているみなさんをサポートします! カラフルでイラストをふんだんに使っているので、わかりやすく・解きやすい! 自信とやる気をどんどん引き出します。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 国語 難易度・ボリュームがしっかりしている完全攻略シリーズ。 学校の授業だけではもの足りない…。 国語の演習に慣れてきて、とにかく数をこなしたい! という要望にお応えできる参考書です。 「中学1年生」、「中学2年生」、「中学3年生」と学年別のシリーズの他にも、全学年対応の「読解」、「文法・古典」など分野別シリーズも充実。 普段の学習にプラスした学習にも、長期休みの集中的な学習にもおすすめです! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 国語 「試験に強い実力」を身につけるためのハイクラス徹底問題集。 本格的な入試問題も多く含まれる難易度の高い問題集ですが、3ステップで構成されているので、徐々に無理なく実力をアップさせることができます。 この問題集を解ききることができれば、全国トップレベルの実力を身に着けることができます! ハイレベルの学校を目指して、コツコツ学習を進めたいみなさん、実力試験や入学試験で国語を最強の武器にしたいみなさんに必携のシリーズです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 この記事を読んでいる方のなかには、早めに高校入試を意識している方・高校入試が近く不安に思っている方もいるのではないでしょうか。 そんなみなさんをサポートする教材のなかから、3つのシリーズをご紹介します。 わからないをわかるにかえる 高校入試 国語 黒い表紙が目印の、わからないをわかるにかえるシリーズには、高校入試用の参考書もあります! ニガテをなくして合格に導くためのしかけがたくさんあります。 実際の問題にそって,考え方をていねいに説明した「必勝作戦」、章ごとに覚えておくと役立つことをまとめた「かんたんチェック」、入試で大切な要点を短くまとめた「合格へのトビラ」など、要点をしっかり押さえて、合格へのラストスパートをかけましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策 「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 国語 入試直前。本番に向けて勉強をしていると、どうしても不安になってしまう時があります。 そんなときにおすすめなのがコーチと入試対策シリーズです! コーチのアドバイスや応援を読みながら問題を解き進めることができます。 中学1・2年の総復習はわずか8日間で、中学3年間の総仕上げは10日間で完璧に! 付録は国語の要点がすらすら頭に入る、応援日めくりカレンダーです! 受験あるあるもたくさん書かれている、心強い入試の味方! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 国語 難易度・ボリュームがしっかりしている完全攻略シリーズには、高校入試の対策ができる参考書もあります! 要点のまとめや入試対策特集では、漢字・語句や文法、古文・漢文の知識を確認したり、論説文・随筆文・小説文の読み取りのコツを身につけたりすることができます! また、実戦テストや模擬テストなど入試問題を意識した問題をたくさん練習することで、短期間で大幅に実力アップすることができます! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.まとめ ここまで、国語学習の心得や、目的に応じた参考書の選び方をご紹介してきました。 国語の参考書、といっても教科書準拠の参考書、分野別の参考書、高校入試対策に特化した参考書など様々な参考書がありますね。 どの参考書にも、取り組みやすく実力アップできる工夫が凝らされています。 ぜひ手に取って、あなたにとっての運命の一冊を探してみてください!

小学生のための漢字テスト攻略ガイド ~楽しく学んで高得点を目指そう~

小学生の保護者のみなさま、お子さまの漢字学習はいかがでしょうか? お子さまが学校で漢字テストに取り組んでいる姿を見て、学習の進捗を気にしている方も多いと思います。漢字は日本語を理解するための重要な要素であり、後の学習のためには早いうちからしっかりと身につけておく必要があります。 今回はその「漢字テスト」についてお伝えします! どうして小学校で漢字テストがあるの? 読み書きはすべての学習の基本となるから 正しい読み方と書き方を身につけることは、学力向上に不可欠な要素です。 国語だけでなく、算数の文章問題、理科・社会の教科書なども、漢字が読めなければ徐々に理解が難しくなってしまいます。 さらに、大学入試などで求められる文章力向上には、漢字の知識が絶対的な基礎となります。 言葉の正しい使い方を学ぶためには、漢字を正しく書ける必要があるためです。 小テストを繰り返すことで定着するから 漢字は一度覚えただけではすぐに忘れてしまうものです。 そんななか、学習した漢字を繰り返し復習できる漢字テストは、記憶を定着させるための有効な方法とされています。 定期的な小テストを通じて、自分の弱点を見つけ、重点的に復習することができます。 漢字を繰り返し書くことで、書き方だけでなく、意味や使い方も自然と身に着けられます! 特に小学校では、学年ごとに学ぶ漢字の数が増えていきます。 1年生では約80字、2年生では約160字、3年生では約200字…と、多くの漢字を学びます。 この膨大な漢字を覚えるためには、定期的にテストを行い、理解度を確認していくことが重要となるのです。 さらに、テストは達成感を得るための良い機会でもあります。点数や結果が目に見える形でわかるため、お子さまのやる気を引き出すこともできます。 漢字学習のコツ ①読みと意味を覚える 漢字を学ぶ際には、まずその漢字の読み方と意味を理解することが大切です。 ただ形を覚えるだけでは、実際の文章で活用できません。 同じ漢字でも文脈によって違う読み方をすることがあるため、さまざまな場面でどのように使われるか、知ることが重要です。 ②画数・筆順を意識しきれいに書く 漢字はただ書けるだけではなく、正しい画数と筆順で書くことも大切です。 筆順を守ることで、漢字が整って見え、テストでも点数が取りやすくなります。 筆順は「見た目の美しさ」だけでなく、「速く、正確に書く」ためにも大変役に立ちます。 ③部首を知る 漢字の部首を理解することも学習の大きな助けになります。 部首は漢字の意味や読み方に深く関係しており、部首を覚えることで、似たような漢字をグループで覚えることができます。 例えば「海」や「湖」などの水に関連する漢字は「さんずい」が使われていますが、これを知っていると意味の推測がしやすくなります。 ④繰り返し書く 最終的には、何度も書いて覚えることが漢字学習の基本です。 手を動かして漢字を何度も書くことで、記憶に定着しやすくなります。 ただ、闇雲に繰り返すのではなく、読みや意味を確認しながら書くことがポイントです! 漢字テストで高得点を取るには ①教科書の新出漢字が出る 漢字テストでは、主に教科書に出てくる「新出漢字」が中心に出題されます。 授業中に新しく学んだ漢字は必ず復習し、テストに備えましょう。 新出漢字は、日常生活や教科書内で頻繁に使われるため、しっかりと覚えておくことが大切です。 ②今までに習った漢字も出る 漢字テストでは、新しい漢字だけでなく、これまでに学んだ漢字も出題されることがあります。 特に、低学年で習った簡単な漢字ほど、時間が経つと忘れやすくなりますので、定期的に復習することが重要です。 ③トメ・ハネまできれいに書く 漢字を書く際には、トメ・ハネ・ハライといった細かい書き方まで気を配りましょう。 教師が細かい部分までチェックするため、トメやハネの丁寧さが得点に影響することもあります。見直しの際には、トメ・ハネがしっかりできているか確認する習慣をつけましょう。 ④送り仮名に気をつける 漢字の書き取りでは、送り仮名にも注意が必要です。 送り仮名が正しくないと、せっかく漢字が書けても減点されてしまいます。 楽しく漢字を覚えるには 漢字検定合格などの目標を持つ 漢字検定などの目標を設定すると、やる気が一層高まります。 具体的な目標があると、計画的に学習が進められ、達成感も得やすくなります。 漢字検定は、実際のテスト形式にも慣れる良い機会ですので、定期的にチャレンジしてみるとよいでしょう。 面白い例文で覚える 例文を使って漢字を覚えるのもおすすめです。普通の例文ではなく、ちょっと面白い文や、子どもが興味を持つ内容で漢字を使うと、より覚えやすくなります。 漢字ゲームで楽しく覚える 漢字を覚えるためには、ゲーム感覚で取り組むのも効果的です。 例えば、『源氏物語』でもその名が登場し、日本に昔からあるとされる「偏つぎ」があげられます。 「偏」と「旁(つくり)」の組み合わせを考えるゲームとされており、親が「旁(つくり)」を出し、子がそれに合う「偏」を出すという楽しみ方があります。 例えば親が「月」を出した場合、子が「日」を出せば「明」、「月」をだせば「朋」となるというように、様々な漢字を作り出していくのです。 遊びながら学べる工夫を取り入れることで、楽しみながら漢字を習得できますね! ※偏つぎの遊び方には諸説あります。 小学生におすすめの漢字ドリル2選 教科書ドリル 「教科書ドリル」は、教科書に沿った内容で漢字を学べるドリルです。 学校の授業内容に合わせた問題が掲載されているため、予習や復習に最適です。 特に、テストに出やすい新出漢字を効果的に練習できるため、漢字テスト対策にも役立ちます。日々の学習に取り入れてみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼がふえる↑ドリル 「できる‼がふえる↑ドリル」は、短い時間の反復練習で、無理なくレベルアップができるドリルです。 オールカラーで、イラストも多く取り入れられており、漢字学習の苦手意識をなくしてくれます。基礎からしっかり学べるので、漢字の復習にもぴったりです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 漢字テストは、子どもたちが漢字を確実に覚えるための大切な学習手段です。コツを押さえ、楽しみながら取り組むことで、漢字学習はもっと効果的で楽しいものになります。保護者の皆さまもぜひ、お子さまの学習をサポートし、目標を持って一緒に取り組んでみてください。 【今回の執筆者】 イニシャル:M 年代:20代 ~今日の一言~ 自分の名前の漢字が難しく、テストの際、まず名前を書くのに大変時間がかかってました。