問題集って書き込んでも大丈夫?? 中学生におすすめの問題集書き込み勉強法!自分にピッタリの問題集を見つけよう

問題集を購入したら早速家で勉強!

あれ?でも問題集って直接書き込んで勉強して良いんだっけ?と迷ったことはありませんか。

そこで今回は、問題集に書き込んで使う場合の勉強方法について詳しくご紹介します。

自分に合った問題集の使い方で、より効果の高い勉強方法を身につけてください。

1.問題集書き込みのメリット

問題を書き込むことで理解が深まる

当然ながら、問題集は読んだだけでは学習効果は高まりません。問題をよく読んで解答して初めて効果を発揮します。問題を理解した上で、今まで学習した内容を整理し、答えを導きだすことでより理解を深めることになります。

どの問題を間違えたかが分かりやすい

問題を解いて採点をしたら、必ず間違えてしまった問題があるはずです。解答欄に書いた自分の解答のどこが間違っているのか、分からなくて解答できなかったのか、正解は分かっているのに記入すべき解答を取り違えてしまったのか。解答欄に記入した自分の解答と向き合うことで「現在の自分は何が理解できていないのか」を整理しましょう。

自己採点や復習がしやすい

解答した後は自己採点をしましょう。間違えたところがどこなのか、学習内容に不足が無かったかを確かめるには、問題集に書き込んでいる必要があります。一度間違えた問題は完全に理解するまで何度も解き直してみましょう。

2.問題集書き込みの方法

問題集の空白スペースに書き込む

多くの問題集には、問題の下部や横に空白が設けられています。算数や数学であれば筆算や途中式を書き込みましょう。

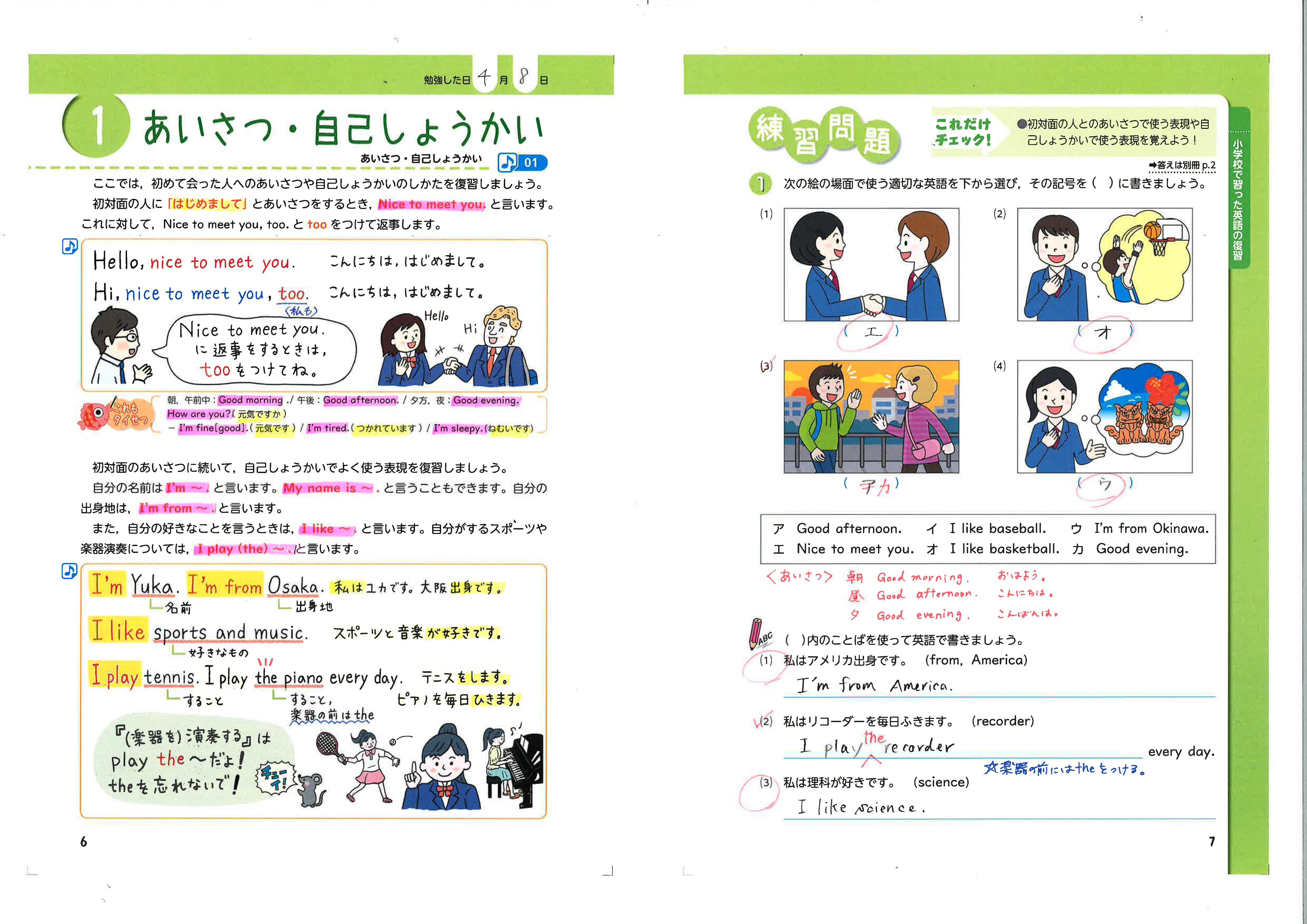

問題文に書き込む

国語や英語の読解問題など場合は問題文がありますので、設問を解くにあたって重要な語句に印をつけたり、和訳を書くなどしましょう。対応する語句には直線を、反対の意味の語句には波線を書くなど、書き込む際のルールを作っておくとより取り組みやすくなります。

色分けやマーカーを使って重要箇所を強調する

間違えた箇所や、特に重要な箇所にマーカー等を使って強調するのもお勧めです。問題集にはカラー印刷や太字で重要箇所か明確になっているケースもありますが、学習内容の理解度は人によって異なるため、自分がより覚えにくい語句や間違えやすいポイントを自分で明らかにすることで無駄なく学習効果を高めることが出来ます。

▲英語の問題集への書き込み例。余白にポイントを書き込んだり、色分けしながらマーカーで重要部分にラインを引いている。

3.問題集書き込みのポイント

適切なペンの選択

えんぴつやシャープペンシルなど消したり修正できるペンを選びましょう。間違えてしまった場合にすぐ解き直すことが出来るのは大事な事です。

読みやすい字で書く

時間制限の中で問題を解くとついつい乱雑に書き込んでしまうケースがあるかも知れませんが、なるべく丁寧に読みやすい字で書きましょう。自分が何を書いたのか分かるようにことで、特に間違えてしまった場合にどこが分かっていなかったのかが判明しやすくなるからです。また問題集と解くということは、実際のテストで解答する際の予行練習でもあります。ですので、採点者にとって読みやすい字で解答を書く、という意味でも重要なポイントです。

4.問題集書き込みの注意点

問題集が共有の場合は注意が必要

特殊なケースかも知れませんが、借りてきた問題集などに書き込んでしまうと、次に使う人が解答できなくなってしまいますね。その場合は解答だけノートに記入するなど工夫してみましょう。

書き込みが多すぎると見づらくなる

どんどん書き込んでいって理解することは重要ですが、あまりにも書き込み過ぎると後から見返した時にかえって分かりにくくなってしまいます。重要な箇所を見直したい場合は前述の通りマーカーを使って強調する方が良いでしょう。

繰り返し解く場合に使いにくい

問題集は何度も解き直すことでより知識が定着しますが、最初にビッシリ書き込んでしまうと、もう一度解く場合にはかえって邪魔になってしまう場合もあります。何度も解き直すことが分かっている単元や問題については解答をノートに書き写すなど工夫する必要があります。

5.書き込んで勉強したい、おすすめ問題集3選

ここからは、文理の問題集が発刊している中学生向けの問題集のうち、解答欄や書き込みスペースが充実しているおすすめの問題集を、書き込みの例を交えて紹介します。

中学教科書ワーク

授業の予習復習やテスト対策にぴったりの教科書準拠版の問題集です。

1つの単元を「確認のワーク」「定着のワーク」「実力テスト」の3つのステージで学習します。(国語に関しては、「確認のワーク」「実力テストA」「実力テストB」の3ステージ構成です。)

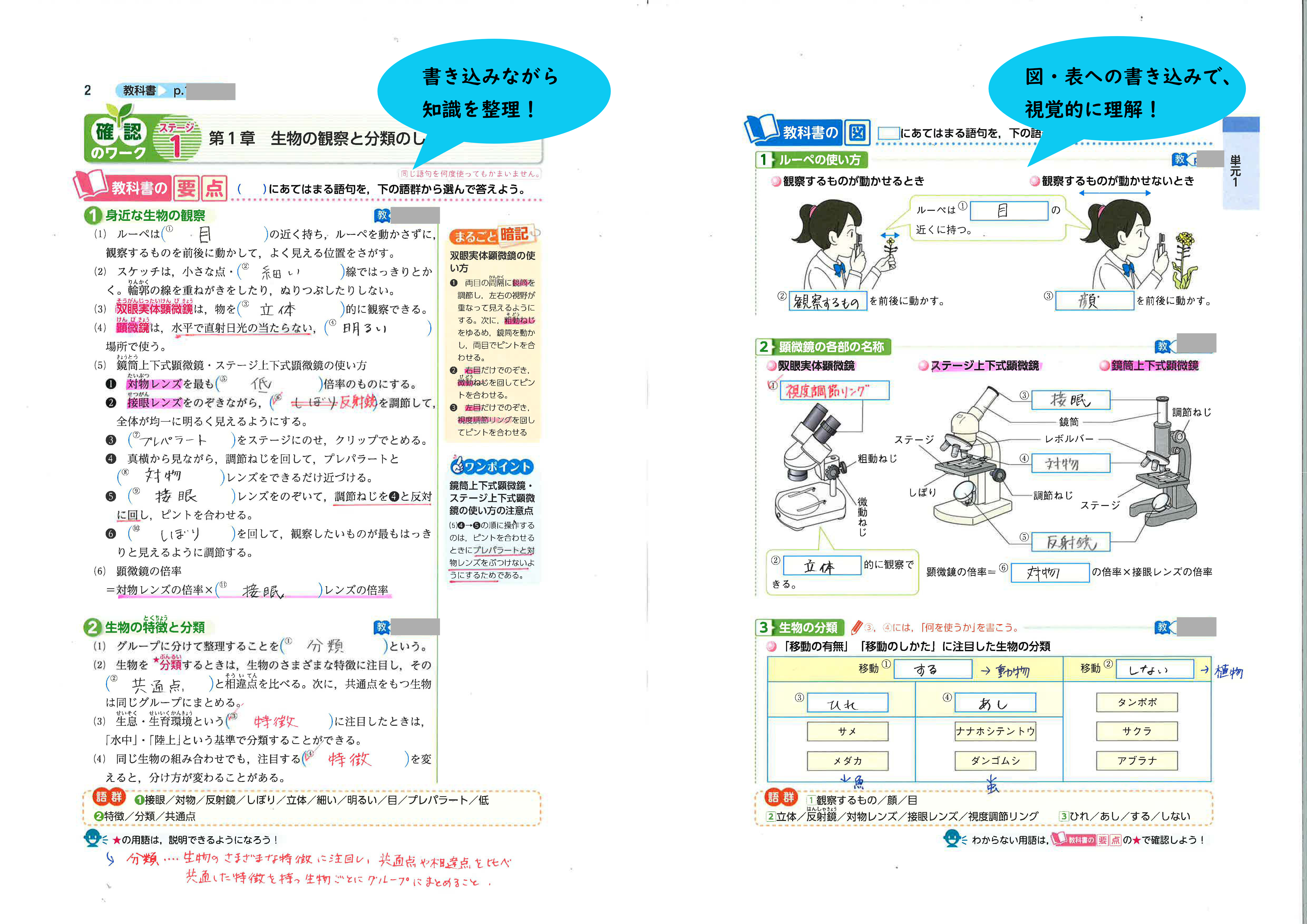

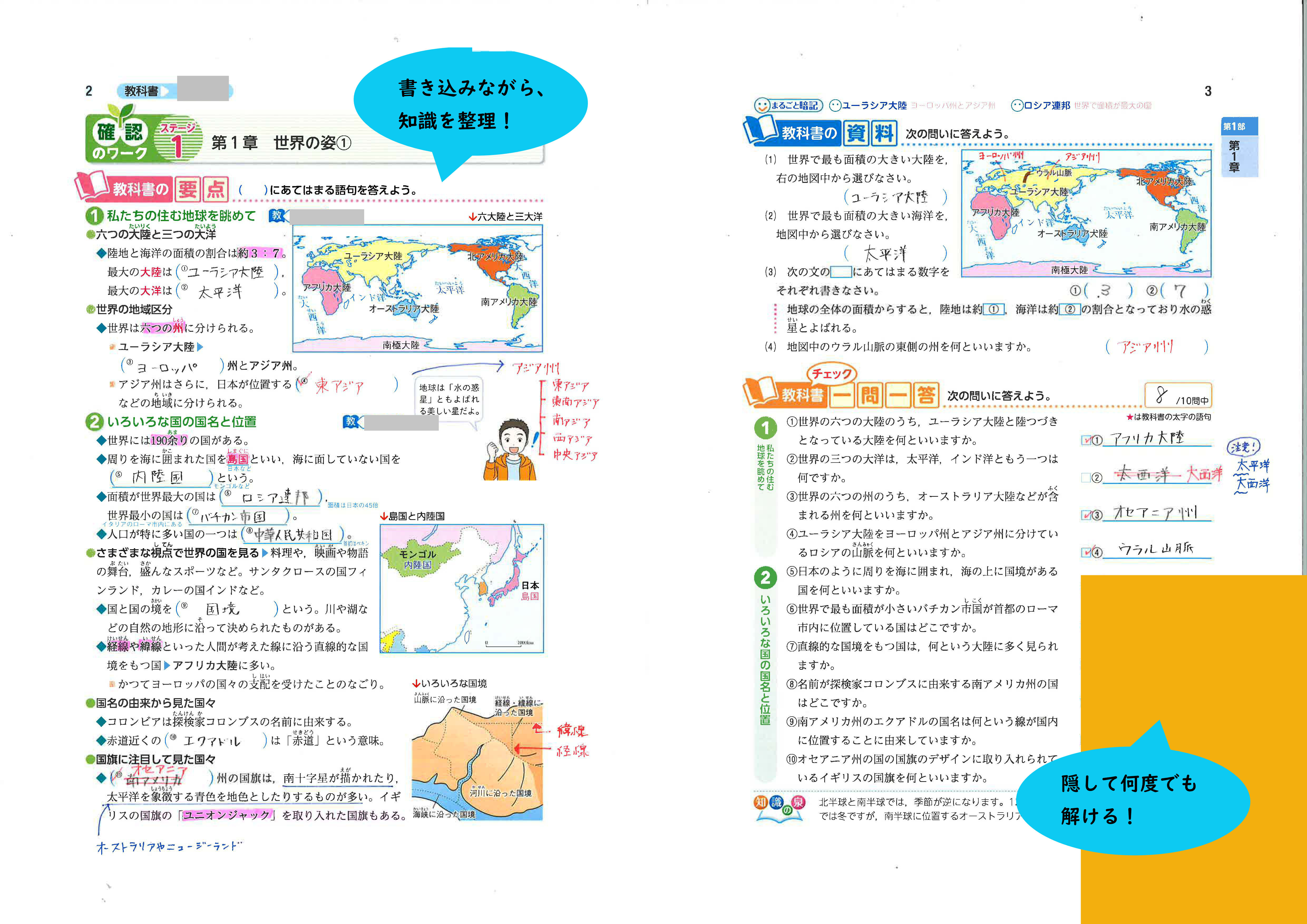

暗記系の教科である理科や社会の「確認のワーク」はとくに、解答欄に答えを書き込むことで、教科書の重要ポイントを整理して覚えられるつくりになっています。

▲「中学教科書ワーク 理科 (2021年度改訂版)」(確認のワーク)。解答欄に書き込むことで、体系的に理解できる。

▲「中学教科書ワーク 社会 (2021年度改訂版)」(確認のワーク)。解答欄に書き込んで用語を整理。また、一問一答は解答を記入後、隠して解きなおせる。

※「中学教科書ワーク」は2025年度に改訂しました。新版のご案内はこちら。

定期テストの攻略本(旧 中間・期末の攻略本)

中間テストや期末テストなどの定期テスト対策にぴったりの問題集です。

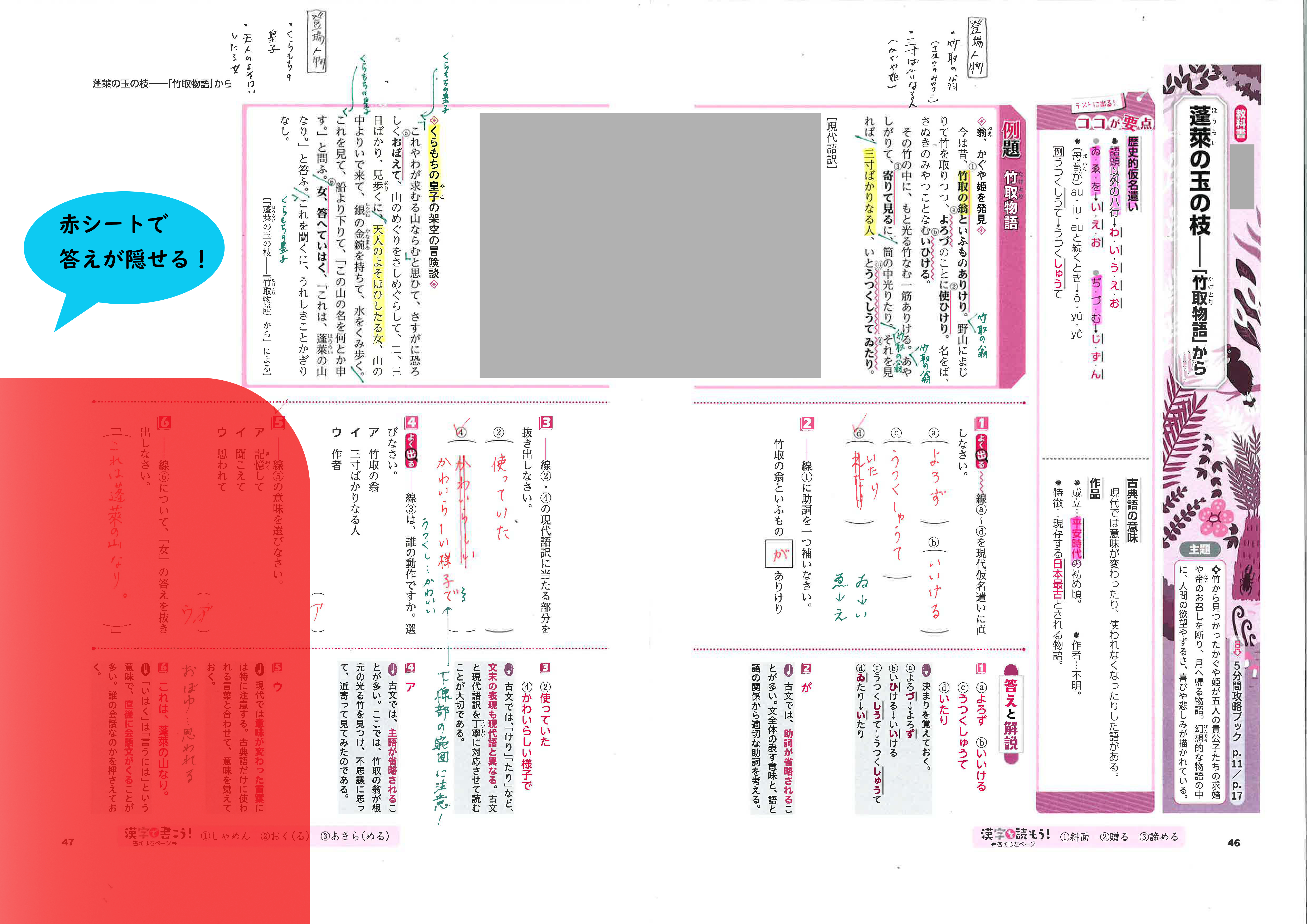

この本の特長は、赤版と墨の2色刷で、赤シートが付属していることです。

そのため、答えを赤ペンで書き込むと、赤シートでかくして学習できます。

そうすると、何度も解きなおせますし、テスト直前にさっと答えを確認することもできますね。

▲「中間・期末の攻略本 国語1年 (2021年度改訂版)」。解答欄に赤字で記入して、赤シートで隠して学ぶと効率的。

※「中間・期末の攻略本」は2025年度に改訂して、「定期テストの攻略本」になりました。新版のご案内はこちら。

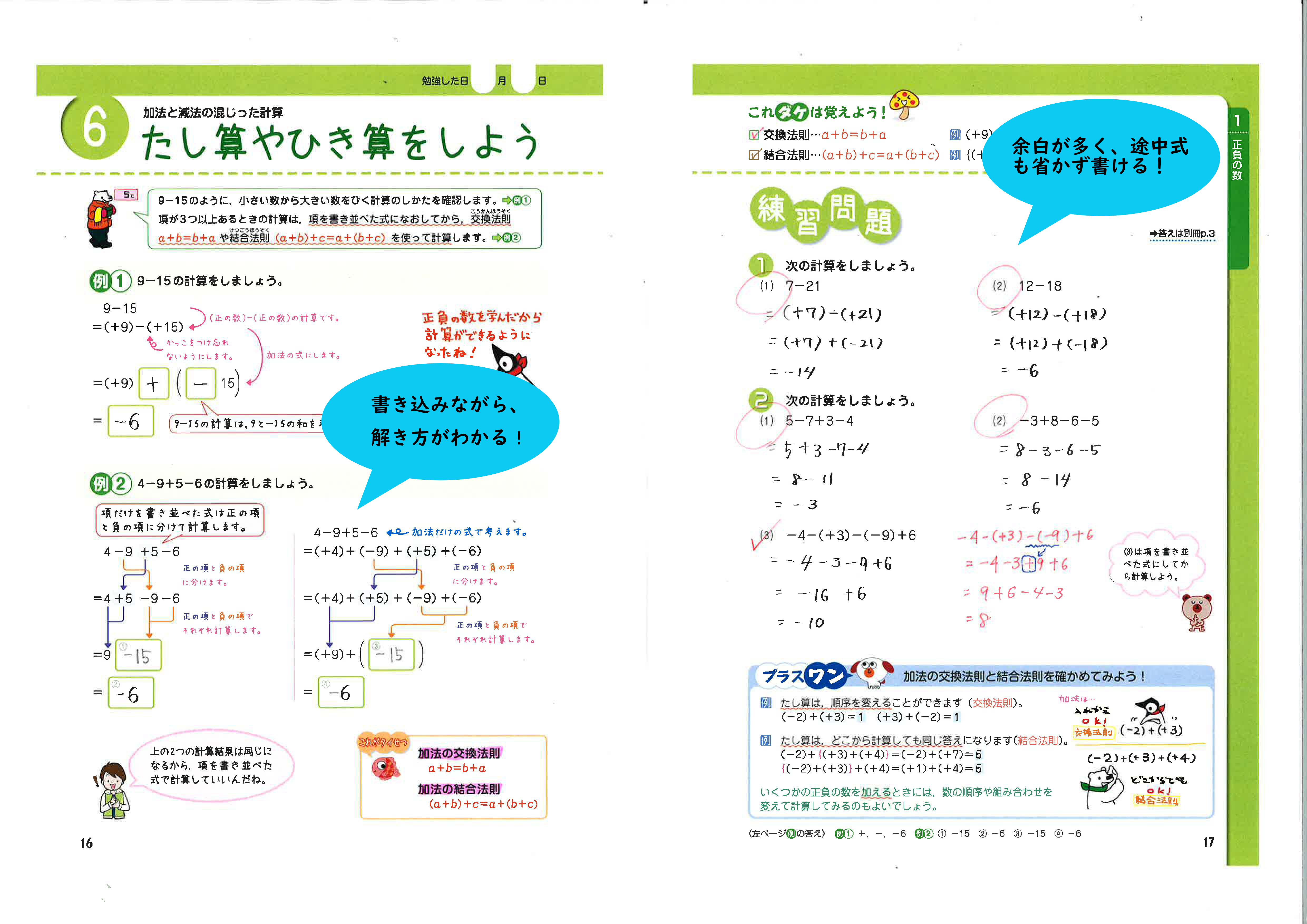

わからないをわかるにかえる

「わからないをわかるにかえる」学年別シリーズは、左ページの解説を読んで、右のページの問題を解く(国語は左右逆)という、1単元2ページの見開きで構成されています。また、テスト対策にぴったりな「まとめのテスト」のページもあります。

このうち、各単元の見開きのページは、解答欄に書き込むことで知識の整理をしたり、考え方の流れを押さえたりしやすくなっています。余白も多いので、そこに書き込むこともできます。

▲「わからないをわかるにかえる 数学1年 (2021年度改訂版)」。書き込み欄に書きみながら、考え方が身につく。また、余白が広いので、途中式も書き込める。

※「わからないをわかるにかえる」は2025年度に改訂しました。新版のご案内はこちら。

6.まとめ

いかがでしたか。

問題集の使い方は様々ですが、今回は書き込んで使う方法についてご紹介してみました。自分にあった使い方を探してみてください。

成績アップを目指して、より効果的に問題集使いましょう!