読者の声 CUSTOMER COMMENTS

-

文理の幼児ドリル

文理の幼児ドリル

授業で「ひらがな」を勉強中に、なかなか同じ字体に書けず、毎日のように直しのプリント(宿題)を持ち帰って来ました。本屋さんで、この本を一目見て購入。カードをひもでくくり、お手本として使用したところ、喜んで書いてくれました。本当に助かっております。(ひらがな・保護者)

-

できる!!がふえるドリル

できる!!がふえるドリル

毎日の家庭学習に無理なく取り組めて子供のやる気が引き出せます。(4年文章読解・保護者)

-

わからないをわかるにかえる【高校入試】

わからないをわかるにかえる【高校入試】

幅広く、それでいて、要点をしっかりおさえている。中のページも、見やすい。とても使いやすかったです。(国語・中学生)

なるほど!Bunri-LOG BLOG

お金の価値は毎日変わる⁉ 円安・円高をその意味から徹底解説

もくじ そもそも円安・円高とは? わかりやすく考えるために 円安と円高を超簡単に区別する方法 円安が起こる原因・しくみ 円安のデメリット:身近な生活で見ると困る 円安のメリット:外から見ると嬉しい 円高だとどうなる? まとめ:円安・円高とは結局何なのか? ポイントをおさらい 「円安・円高」の学習に最適! 文理のおすすめ問題集 そもそも円安・円高とは? わかりやすく考えるために 最近のニュースで「記録的円安の影響で……」という言葉を耳にする機会が増えましたね。 「円が安い」というのは具体的にどういうことなのでしょうか? 本記事では、円安とは何かについて、円高との違い、そのしくみやメリット・デメリットを身近な例も交えてわかるように解説していきます。 ★文理の問題集で「円安・円高」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 教科書の説明する「円安」「円高」 円安=「外国のお金に比べて円の価値が下がる(低くなる)こと」 円高=「外国のお金に比べて円の価値が上がる(高くなる)こと」 これだけでは何を示しているのか、さっぱりわかりませんね。 それでは、「国によって使われているお金が違う」というところから考えてみましょう。 例えば、日本では円ですが、アメリカではドル、ヨーロッパの多くの国はユーロをお金(通貨)として用いています。 異なるお金を使う国で、人の移動(旅行など)や物の移動(輸入・輸出)をするときには、お金をそれぞれの国のお金に交換することが必要です。 ※交換と表現していますが、「相手の国のお金と自分の国のお金を使って買う(売る)」とした方がイメージしやすいです。 ただ、厄介なのは、価格(=お金を交換する比率)は日によって変わるということです。 これを「為替相場(為替レート)」といいます。この為替相場が円安・円高に関係します。 お金の種類はたくさんありますが、今回は円とドルの関係を例に説明します。 ある日の為替相場が1ドル=100円だったとします。 それが、別の日に1ドル=150円になった場合、円の価値がドルに比べて下がりました。これが円安と呼ばれる状態です。 反対に円高は、別の日に1ドル=80円になった場合の、円の価値がドルに比べて上がった状態を意味します。 身近な例でみる「円安」「円高」 円安でチョコが高くなる? 教科書通りの説明だとまだ分かりにくいですね。かみ砕いて、身近な例に置き換えて、説明しましょう。 2月なので、バレンタインデーでたくさん食べたであろうチョコレートを例に挙げます。 例えば、アメリカの板チョコが1ドルだとします。以前は100円を出せば丸々一枚買えました。 でも、円安の今では100円を出しても少し欠けた状態のものしか渡されません。 完全な一枚の板チョコが欲しいなら、150円出さないといけないわけです。 一方、円高の状況であれば、100円を出せば1枚もらえるうえに、さらにおまけがついてきます。 チョコレートをたくさん食べたい私たちにとっては、円安は不利な状況です。 円高であれば、円安と反対に、チョコレートをお得にたくさん食べられます。 円安・円高は板チョコ一枚買うにも影響を与える、と考えると少しわかりやすくなりますね! 円安と円高を超簡単に区別する方法 これまで紹介した円安と円高。まぎらわしい2つの概念を、どうしたら簡単に見分けられるでしょうか。 おすすめの方法をご紹介します。 覚え方のコツは「1ドルに対する円の動き」 円安=「1ドルに対して円が上がる(UP)こと」 円高=「1ドルに対して円が下がる(DOWN)こと」 とシンプルに覚えておくと良いでしょう。 ただ、この図を覚えて機械的に答えられても、円安・円高のことを真に理解したとは言えません。 次に、そのしくみについて見ていきましょう。 円安が起こる原因・しくみ 円安・円高の両方について取り上げてきましたが、ここからは円安について詳しく見ていきます。 円安は一体なぜ起こるのでしょうか? ここでは、原因を3つに分けて紹介します。 外国で「円」が不人気に 日本の経済が急速に成長したり安定して伸びたりしているとき、世界の投資家たちは「日本は伸びる!」と考えます。 そして、自国のお金を日本のお金(円)に換えてその成長にあやかろうとします。つまり、円の需要(欲しいという人が増える)が高まります。 しかし、他国に比べて経済成長率が低い、もしくは経済活動が縮小しているときには、 彼らは「日本にはもう期待できないよ……。」と考えて、円を手放します。 このように、円が欲しいという人が相対的に減る(円の需要が下がる)ことで、結果的に円安が進行します。 人気の下がったキャラクターのグッズは一気に値段が安くなりますよね。 その現象と同じように考えると、円安のメカニズムがわかりやすくなります。 日本と海外の金利の差 金利とは、銀行にお金を預けたときのリターンのことで、その割合は銀行によって異なります。 国単位では、中央銀行の金利が基準となります。この金利が円安と関係してきます。 例えば、日本の金利が低く、アメリカの金利が高くなっているとします。 その場合、世界の投資家たちは、より多いリターンを求めて、ケチな日本より気前のいいアメリカの銀行へとお金を移動させることが増えます。 たくさんお金をもらえる銀行に預けたほうが、自分がより得するからです。 このように日本の金利が他国と比べて低いとき、円から他国の通貨に換える動きが増えて、「為替相場」が変動します(初めのほうでふれましたね)。 その結果として国内から円が消え、円安を引き起こすことになるのです。 輸入品で成り立つ日本 日本は、多くの製品や原材料を海外からの輸入に頼っています。 特に依存度が高いものとして、食料品やエネルギー資源、工業製品などが挙げられます。 例えば、冬の寒い時期に必須の暖房器具。それらを使用するためのエネルギー資源(ガスや石油、電気など)の多くを、日本は輸入に依存しています。 輸出より輸入の割合が増え、そのバランスが崩れると、円安の加速につながります。 輸入する際には、円を他国のお金に換えて購入する必要があるからです。 これらの原因が複雑に絡み合い、「円安」という現象を引き起こしています。 円安は私たちの生活や経済にさまざまな影響を及ぼすため、これらのしくみを理解しておくことは非常に重要です。 円安のデメリット:身近な生活で見ると困る ここまで読んできて、「円安は私たちの生活にとって困ることが多い」ということが何となくわかったかと思います。 ここではより詳しく、私たちの生活に即して紹介していきます。 物価が高くなり生活に悪影響 円安の影響で、日本円を使って外国の物を買うと、以前より多くのお金が必要になります。 特に、日本は外国からの輸入に頼っているため、物価が上昇する大きな要因となります。 例えば、チョコレートやオレンジジュース、コーヒー、パンなど、日常生活でよく口にする食べ物の値段が高くなっていることに気づいていますか? これらは海外から原料を輸入しているため、もろに影響を受けます。 実際に、スーパーで今まで150円だったチョコレートは、200円台に値上がりしていました。 このように、身近な商品が高くなることで、私たちの生活費が圧迫されます。 最近耳にしない日はない「物価高」とは、このような問題なのです。 海外旅行に行きにくい 円安は海外旅行を計画している人にとっても大きな壁となります。 例えば、4人家族でハワイ旅行に行くとしましょう。 以前は飛行機の片道チケットが1人あたり7万円程度で買えたのに、今の平均価格は約12万円です。 4人で行くことを考えると、チケット代だけで以前より20万円も多く支払うことになります。 また、現地での買い物や食事も必然的に高くなります。 「ペットボトル1本の水がこんなに高いの⁉」と驚いた経験を持つ人もいるかもしれません。 日本国内と比べて、同じ金額を支払ったとしても、以前よりも少ないサービスや商品しか手に入れられない状況になることもあるでしょう。 円安によって、海外旅行にかかる金額が非常に高くなってしまったのです。 輸入に頼る会社のコストが増える 原料を海外から輸入し、加工して販売している企業は、原料価格・輸送コストなどの面で、円安の影響を受けやすいです。 例えば、チョコレートの原材料であるカカオ豆は日本では取れないため、原料コストが上昇します。 製造会社は経営を支えるために商品を値上げします。その結果、チョコレートの価格が上がることになります。 最近では、コンピュータの値上げも話題となりました。その原因の一端にも、円安による影響があります。 PCパーツのほとんどは海外から輸入されており、部品ごとのコストが増しているため、国内の販売価格が異常な値上がりを見せているのです。 このように、円安は私たちの生活にさまざまなデメリットをもたらすことが多く、国内経済にも大きな影響を与える要因となっています。 「円安がどのような影響を及ぼすか」をしっかり理解しておくと、日々の生活のちょっとした変化にも気づいてその理由を推測することができます。 円安のメリット:外から見ると嬉しい 上で見てきたように、国内の人からするとデメリットが多い印象の円安ですが、メリットもあります。 外国人観光客や、日本と海外でビジネスをしている日本人から見た円安は嬉しいことが多いです。 輸出する会社の利益が増える 円安は、日本から海外に商品を輸出することで多くの利益を得ている会社に有利な状況です。 外国に商品を売る彼らの視点に立って、例えば「1ドル=150円」の円安を考えてみましょう。 10,000円で製造する商品を、15,000円で外国に販売することができるため、5,000円の利益を得られます。 輸出を行う企業にとって円安は嬉しい現象であり、海外での競争力が高まることで売上を伸ばす機会が増えます。 外国からの観光客が増える 円安状態の日本を海外から見ると、様々なものが自国より安く感じられます。 例えば、日本では1粒500円もするお値段高めのチョコであっても、外国の通貨基準でみると100円程度に感じられます。 海外の人にとって、まさに日本はパラダイスです。 近年、あなたの町でも見たことがあるかもしれませんが外国人観光客がたくさん日本へ訪れるようになりました。 いわゆる「インバウンド」の理由の一つには、円安があるともいえるでしょう。 観光客に向けた日本のホテルや飲食店、観光業の売上が増え、そこで働く人は収入が増え、一部では経済の活性化にもつながっています。 外国のお金を持っている人の資産が増える さらに、外国のお金や株を持っている人も円安の恩恵を受けます。 仮に1万ドル保有している人がいたとします。1ドルが100円から120円の円安になった場合、その人の1万ドルの価値は10万円から12万円に増加します。 つまり円安とは、チャンスです。 投資家たちは、このチャンスを狙って自分のお金を移動させます。 円安や円高の流れを読み取ることは、投資で成功し、資産をより効果的に増やすためには非常に重要なのです。 このように、円安は悪いものと思われがちですが、視点を変えてみると、実際にはいいところもあるのです。 よって、円安を「(外から)円(を使ってものを売買すると)安(い)」の略と考えてもいいでしょう。 円安がもたらすポジティブな側面を理解し、今後の経済状況に備えることが大切です。 円高だとどうなる? ここまで円安について、しくみとメリット・デメリットをお伝えしてきました。では、円高ではいったいどうなるのでしょう? 答えは「円安と反対」、つまり メリットは「身近な生活で見ると嬉しい」 デメリットは「外から見ると困る」 となります。 実際に円高傾向だった2010年代前半までを振り返ってみましょう。 多くの人が日本から海外旅行や留学へお得に行くことができ、食料品も海外ブランド品も今より安く手に入れることができました。 ただ、海外の人にとっては日本に旅行に来たくても高くて来られず、輸出中心の企業は業績が悪化傾向にありました。 円安と対比させると、とても覚えやすくなるのでオススメです。 まとめ:円安・円高とは結局何なのか? ポイントをおさらい この記事では、円安について、円高との違い、そのしくみやメリット・デメリットを徹底解説してきました。 長い道のりだったと思うので、最後にポイントをおさらいしましょう。 この記事を最後まで読み、しくみやメリット・デメリットを知ったあなたであれば、 それらをふまえて、「円安」と「円高」のどちらが自分にとって良いか考えられるようになったはずです。 円安・円高について理解を深め、どちらが良いか考えることで、賢くお金を使ったり投資したりできるようになります。 そのためにも、日々のニュースを見て、経済に興味を持ち、学んでいくことが大切です。 この記事が学びの一歩目となれば幸いです! 「円安・円高」の学習に最適! おすすめ文理の問題集 ※円安・円高を学校で詳しく習うのは中学の社会科の「公民」の授業です。 「わからないをわかるにかえる」 「公民」について、基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 豊富な図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、「公民」が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 「公民」の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 基礎の反復から応用までを豊富な問題量に取り組むことで、中学で学習する「公民」の内容を理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されています。 日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「公民」の最高峰の問題集です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な内容も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されています。 ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら

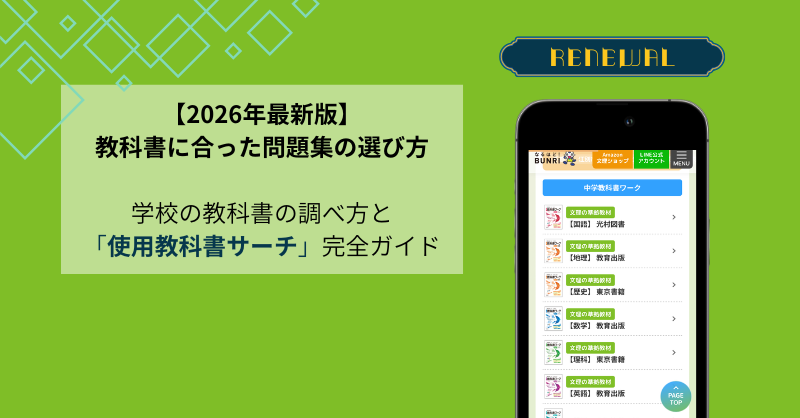

【2026年最新版】教科書に合った問題集の選び方|学校の教科書の調べ方と「使用教科書サーチ」完全ガイド

もうすぐ新学期。 来年度の家庭学習用の問題集・参考書はもう購入しましたか? ・市販の問題集が多すぎて選べない ・学校の教科書に合っているか不安 ・教科書名の調べ方がわからない 新学期が近づくと増えるお悩みが、「うちの子の学校に合った問題集はどれ?」という疑問です。 市販の問題集は種類が多く、“教科書に合っているかどうか”がひとつの分かれ道になります。 この記事では、出版社として教科書準拠教材を発刊している立場から、 ✔ 教科書準拠版と標準版の違い✔ 教科書準拠問題集のメリット✔ 学校で使っている教科書の調べ方✔ 新しくなった「使用教科書サーチ」の使い方 をわかりやすく解説します。 もくじ 教科書準拠問題集とは? 標準版との違い なぜ「教科書に合った問題集」が重要なのか 学校で使っている教科書の調べ方 新しくなった「使用教科書サーチ」とは? 「教科書準拠」よくある質問(FAQ) まとめ 【番外編】「教科書ワーク4科目セット」のオンライン販売 教科書準拠問題集とは? 標準版との違い 教科書準拠版とは 教科書準拠問題集は、学校で使用している教科書に合わせて作られた問題集です。 具体的には: ✔ 教科書と同じ単元構成 ✔ 教科書と同じ用語 ✔ 教科書と同じ題材(特に国語・英語) になっています。 つまり、授業と完全に連動する設計になっています。 ▲「教科書ワーク」のもくじは、教科書の単元名と同じで、順番もそのとおり。教科書の対応するページもひと目でわかる。(※画像はイメージ) 標準版とは 教科書準拠版ではない標準版問題集は、学習指導要領に基づいて作られていますが、特定の教科書には対応していません。 そのため、実力の定着、復習、入試の基礎対策に向いています。 なぜ「教科書に合った問題集」が重要なのか ① テスト対策に直結する 学校のテストは教科書中心で出題されます。教科書準拠問題集なら、範囲対策が効率的にできます。 ② 授業と同じ順番で学習できる 教科書と同じもくじ構成なので、 ✔「今どこをやっているか」がすぐにわかる✔ 予習・復習がスムーズ✔ 学習習慣が定着しやすい というメリットがあります。 ③ つまずきにくい 標準版では「まだ学校で習っていない問題」が出ることもあります。 教科書準拠版ならその心配がありません。 学校で使っている教科書の調べ方 「教科書準拠版を選びたいけれど、教科書名がわからない」 実はこれ、とてもよくある悩みです。 教科書の実物を確認すればわかりますが、何教科分も確認してメモしておくのは少し面倒ですね。 教科書は公立の場合は地域ごと、私立の場合は学校ごとに異なっています。 そのため、近隣に複数の学校がある書店では、あらかじめ教科書名を控えていないと、書店で商品の表紙だけ見て判断するのは難しいです。 (学校ごとの使用教科書の一覧を掲示している書店もあります。) ▲「中学教科書ワーク 数学1年」の表紙デザイン。一見して同じデザインに見えるが、教科書銘柄が記載されている。 新しくなった「使用教科書サーチ」とは? こうした課題を解決するのが、文理の 使用教科書サーチ です。 使用教科書サーチの使い方 1.学年を選択 2.学校の種類を選択 3.都道府県を選択 4.地域・学校名を選択 これらを選択するだけで、 ✔ 教科書銘柄✔ 対応する教科書準拠問題集 を一覧で確認できます。 「使用教科書サーチ」リニューアルのポイント こちらの使用教科書サーチですが、2026年2月にデザインを一新してリニューアルしました。 ① 名称をより直感的に変更 旧「採択教科書サーチ」から「使用教科書サーチ」へ変更。 「採択」という行政目線の硬い名前から、ユーザー目線のわかりやすい名称になりました。 ② シリーズ別に対応銘柄を表示 シリーズごとに発刊銘柄を整理。書影付きで視覚的に確認しやすくなりました。 ※文理で発刊していない教科書銘柄も表示されます。 ③ Amazon購入ページへ直リンク 検索結果からそのままAmazonへ遷移。確認から購入までスムーズです。 従来からAmazonへの遷移自体は可能でしたが、よりスマホ・PCで操作しやすいデザインになりました。 【従来の「採択教科書サーチ」(スマホ版)】 ▲従来の「採択教科書サーチ」の結果画面は教科別に教科書銘柄と対応する文理の準拠教材が表形式で表示されていた。 【リニューアルした「使用教科書サーチ」(スマホ版)】 ▲リニューアルした「使用教科書サーチ」の検索画面は、余白のあるデザインで、スマホタップがしやすくなった。また、結果画面はシリーズごとに発刊している銘柄が書影付きで表示されるようになった。 「教科書準拠」よくある質問(FAQ) ここからは「教科書準拠」について、よく聞かれる質問です。 Q1. 教科書準拠版は必ず必要ですか? 定期テスト対策や授業理解を重視する場合はおすすめです。 実力の定着であれば標準版も選択肢になります。 Q2. 教科書名はどこで確認できますか? 学校配布の教科書の表紙で確認できます。 文理の「使用教科書サーチ」でも確認できます。 Q3. 地域によって教科書は違いますか? はい。自治体や学校によって採択教科書が異なります。 Q4. 2026年度は教科書改訂がありますか? 教科書は通常、4年ごとのサイクルで改訂されます。 小学校は2024年度、中学校は2025年度に改訂されており、2026年度については、小中学校の改訂はありません。 まとめ 教科書に合った問題集選びは、 ① 教科書準拠問題集を選ぶ ② 教科書の銘柄を正確に調べる この2ステップが鍵です。 新しくなった「使用教科書サーチ」で、最短ルートで見つけてください。 【番外編】「小学教科書ワーク 4科目セット」オンライン販売 2026年度の「小学教科書ワーク 4科目セット」をオンラインでご購入される場合は、こちらのサイトにアクセスしてください。 使用教科書サーチ同様、「学年」「学校の種類」「都道府県」「市区郡・学校」を選択するだけで、お子様の学校あった教科書ワークセットを検索できます。 なお、ご購入手続きは「学参ドットコム」のサイトに遷移します。 【小学教科書ワーク 4科目セット オンライン注文画面】 ▲「学年」「学校の種類」「都道府県」「市区郡・学校」を選択すると、お子様の学校に該当する4冊がセットで表示される。

素因数分解とは? やり方を5ステップで解説! わかりやすい完全ガイド

もくじ 素因数分解とは?基礎から理解しよう 素因数分解のやり方(5つのステップ) 素因数分解の解き方のコツと時短テクニック 素因数分解の練習問題にチャレンジ! 素因数分解でつまずいたときのQ&A まとめ:素因数分解をマスターして数学力をアップしよう 素因数分解のマスターにおすすめの文理の教材 素因数分解(そいんすうぶんかい)は、中学数学の最初の単元で登場します。 「なんだか難しそう」と身構えてしまう人もいるかもしれません。 しかし、実は、ルールさえ覚えてしまえば、パズルのように決まった手順で解くことができます。 この記事では、素因数分解のやり方を5つのステップで丁寧に解説します。 素因数分解とは?基礎から理解しよう まずは、 「素因数分解って結局なに?」 という疑問をスッキリ解決しましょう。 素因数分解とは? 素因数分解とは、一言で言うと 「ある自然数を、素数だけのかけ算の形にすること」 です。 例えば、自然数「6」で考えてみましょう。 6は「2×3」と表せます。 2も3も、これ以上分けられない「素数」ですね。 このように、自然数を素数の積(かけ算)に分解するが素因数分解です。 素因数分解で使う重要な用語 数学が苦手な人は、まずこの4つの言葉をセットで覚えてしまいましょう。 自然数 1, 2, 3…といった、正の整数のこと。 素数 1とその数自身でしかわり切れない、2以上の数(例:2, 3, 5, 7, 11…)のこと。 素数についての詳しい記事はこちら 因数 ある数をかけ算の形にしたときの、それぞれの数のこと。 また、素数である因数を、素因数という。 積 かけ算の答えのこと。 「素数」と「素因数」は混同しやすいですが、「素数である因数」のことを素因数と呼びます。 素因数分解を学ぶメリット 「なぜこのような分解をするのか」と疑問に思う人もいるでしょう。 しかし、素因数分解ができるようになると、次のような場面で非常に役立ちます。 ① 計算ミスが減り、スピードが上がる 分母・分子が大きな数の約分や、最大公約数・最小公倍数を見つけるときに迷いがなくなります。 共通の「素数」を見つけるだけで、複雑な計算もシンプルになります。 ② 中3数学・高校入試の必須スキル 「平方根(ルートの計算)」や「2次方程式」では、素因数分解を使う場面があります。 今のうちにマスターしておくことが、入試対策の第一歩になります。 ③ デジタル社会を支える「暗号」の基礎 スマホでの買い物やSNSのセキュリティ(暗号)には、実は素因数分解の仕組みが使われています。 実社会でも役立つ仕組みなのです。 暗号についてもこちらで紹介しています 素因数分解のやり方(5つのステップ) それでは、実際に手を動かしてやってみましょう。 ここでは「20」を例にして、確実に解ける5ステップの手順を紹介します。 ステップ① 素因数分解する数の左にL字の線をひく まずは、ノートに「20」と書き、その左から下にかけてL字型の線をひきます。 わり算の筆算を上下逆さまにしたような形を書くのが、素因数分解のコツです。 「逆さわり算」ということもあり、素数を整理して書くのにとても便利です。 ステップ② 最も小さい素数でわる 20をわり切ることができる、最も小さい素数を探します。 素数は小さい順(2, 3, 5, 7…)に考えていくのが効率的です。 20は偶数なので、まずは「2」でわってみましょう。 ステップ③ わった素数を左に、答えを下に書く L字の左側にわった素数の「2」を書き、下側にわり算の答え(商)である「10」を書きます。 ノートには次のように書き込んでいきます。 ステップ④ わり切れなくなるまで繰り返す 商が「素数」になるまで、同じ作業を繰り返します。 10はまだ2でわれますね。 さらに下にL字を書きたして、計算を続けます。 商が「5」になりました。 5はこれ以上わり切れない素数ですので、ここで計算終了です。 ステップ⑤ 左に並んだ素数をかけ算で表す 最後に、L字の左側に縦に並んだ数字と、一番下の数字をすべてかけ算の形で書きます。 今回の場合は、次のようになります。 20=2×2×5 同じ数が複数あるときは、指数(累乗)を使ってまとめましょう。 答え 20 = 22×5 ※基礎から学べる文理の中学教材はこちら 中学教科書ワーク 定期テストの攻略本 わからないをわかるにかえる 素因数分解の解き方のコツと時短テクニック 基本のやり方がわかったら、次は「速く、正確に」解くための実践的なテクニックを身につけましょう。 これを知っているだけで、計算スピードが格段に上がります。 わり切れる素数を素早く見つける方法 大きな数字を見たときに、「何でわれば良いのか」と迷う時間を減らすのがコツです。 以下の「倍数判定法」を覚えておきましょう。 【2でわり切れる数】 一の位が偶数(0, 2, 4, 6, 8)であれば、必ず2でわり切れます。 例 196458はとても大きな数ですが、一の位が偶数なので2でわり切れます。 196458÷2=98229 【3でわり切れる数】 「各位の数の和」が3の倍数なら、その数も3でわり切れます。 例 726で考えると、各位の数の和は、 7+2+6=15 です。15は3でわり切れるので、726も3を因数に持つことがすぐにわかります。 726÷3=242 【5でわり切れる数】 一の位が0または5であれば、必ず5でわり切れます。 例 23945÷5=4789 まずはこの3つを確認するだけで、分解のスピードがぐんと上がります。 大きな数の素因数分解のコツ 3桁以上の大きな数の場合は、小さな素数(2や3)から順にコツコツわり続けても答えが出せますが、 「まずは自分が思いついた大きな数で分解してみる」 という方法も有効です。 例えば、「420」の場合、一の位が0なので「42×10」と考えることができます。 42は、 6×7、つまり (2×3)×7 10は、 2×5 これらを合わせると、 420=2×3×7×2×5 となり、最終的に 420=22×3×5×7 と導き出せます。 素因数分解に慣れてきたら、頭の中でこの「塊での分解」をイメージできるようになると、計算が非常にラクになります。 よくある間違いと対策 テストでうっかり失点をしないために、次の3つの「よくあるミス」を意識しておきましょう。 「1」を素因数に入れてしまう 素因数分解は「素数」の積で表すものです。 1は素数ではないので、答えに「×1」と書かないように注意しましょう。 指数の書き忘れ、書き間違い 同じ素数が複数あるときは、23 のように累乗の形でまとめます。 テストでの指示にもよりますが、通常は「2×2×2」とそのまま並べて書くと、正解にならない場合が多いので気をつけましょう。 わり算を途中で止めてしまう 逆さわり算の最後(一番下の数)が、まだわり切れる数(合成数)のまま終わってしまうことがあります。 一番下の数が、これ以上わり切れない「素数」になっているか、必ず確認しましょう。 素因数分解の練習問題にチャレンジ! 理解を深める一番の近道は、実際に手を動かして解いてみることです。 筆記用具を準備して、次の問題に挑戦してみましょう! 基礎問題 1桁〜2桁の数を分解してみよう まずは基本の数字から。 小さな素数「2」や「3」でわり切れるかを確認しながら進めましょう。 【問題】次の数を素因数分解しなさい。 ① 12 ② 18 ③ 24 【解答と解説】 ① 12 = 22×3 ② 18 = 2×32 ③ 24 = 23×3 標準問題 3桁の数に挑戦 少し数字が大きくなりますが、落ち着いて分解していきましょう。 先ほど紹介した「倍数判定法」を活用するのがポイントです。 【問題】次の数を素因数分解しなさい。 ④ 108 ⑤ 180 【解答と解説】 ④ 108 = 22×33 ⑤ 180 = 22×32×5 【別解】 ⑤ 180=18×10と 考えて、 18=2×32 10=2×5 から、 180 = 22×32×5 とすることもできます。 応用問題 大きな数の素因数分解 最後は、500以上の大きな数に挑戦です。 大きな塊を見つける「時短テクニック」を積極的に使って、効率よく分解しましょう。 【問題】次の数を素因数分解しなさい。 ⑥ 756 ⑦ 1260 【解答と解説】 ⑥ 756 = 22×33×7 ⑦ 1260 = 22×32×5×7 ⑦は、次のように考えることもできます。 ※数学のレベルアップ! 応用問題もある文理の中学教材はこちら 完全攻略 ハイクラス徹底問題集 素因数分解でつまずいたときのQ&A 最後に、素因数分解を勉強している人がよく抱く疑問をまとめました。 モヤモヤを解消して、素因数分解をマスターしましょう! 素数を覚えられないときはどうする? 素数は無限に続くため、素数をすべて覚えることはできません。 中学数学の問題でよく使うのは、「2, 3, 5, 7, 11, 13」の6つくらいですので、まずはこれだけ覚えておきましょう。 これだけ知っていれば、多くの問題に対応できます。 もし「この数は素数かな?」と迷ったら、先ほど紹介した「倍数判定法」を使って、2や3でわり切れないかチェックしてみてください。 エラトステネスのふるいによる素数の見つけ方はこちら 1は素因数に含める? 含めない? 結論から言うと、1は素因数に含めません。 そもそも素数の定義が「1とその数自身でしかわり切れない2以上の自然数」だからです。 もし「1」を認めてしまうと、例えば6の素因数分解が 2×3 だけでなく、1×2×3 や 12×2×3 など、無限の書き方ができてしまいます。 「答えを1通りに決めるため」というルールがある、と覚えておきましょう。 同じ素数が何回も出てくるときの書き方は? 同じ素数が複数出てくる場合は、指数(累乗)を使って書きましょう。 例えば、2が4回出てきたときは「2×2×2×2」ではなく「24」と書きます。 これは数学のルール(作法)のようなもので、これによって式の見た目がスッキリし、後の計算(平方根など)がやりやすくなるというメリットがあります。 素因数分解ができないと困ることは? 素因数分解は、中学数学のあらゆる単元の「土台」になります。 これができないと、次のようなところで苦労してしまいます。 ・最大公約数・最小公倍数を求めるのが遅くなる。 ・下のような平方根(ルート)の計算が遅くなる。 ・高校数学の「整数」や「数列」の単元でつまずいてしまう。 逆に言えば、今ここで素因数分解をマスターしてしまえば、これから先の数学がぐんとラクになります。 「今、最強の武器を手に入れるんだ!」 という前向きな気持ちで取り組んでくださいね。 まとめ:素因数分解をマスターして数学力をアップしよう 素因数分解は、一見難しそうですが、次のポイントを押さえれば怖くありません。 ◎ 「素数のかけ算」の形に分解すること ◎ 「逆さわり算」をていねいに書くこと ◎ 倍数判定法(2, 3, 5, 4, 9)を活用すること ◎ 同じ数は指数(累乗)でまとめること 何度も練習問題を解くうちに、数字を見ただけで「これは3でわれそうだな」という感覚が身についてきます。 焦らず、一つひとつの計算を大切に進めていきましょう。 素因数分解が得意になれば、あなたの数学力は間違いなくランクアップしますよ! 素因数分解のマスターにおすすめの文理の教材 「やり方はわかったけれど、もっとたくさん練習して完璧にしたい!」という皆さんに、文理のおすすめ教材を紹介します。 自分の目標や学習スタイルに合わせて選んでみてくださいね。 ※素因数分解は中学1年の内容になります。 以下で紹介するシリーズの、1年生のもののみ該当しますのでご注意ください。 中学教科書ワーク 学校の成績を確実に上げたいなら、まずはこれ! 教科書の内容にピッタリ沿っているので、授業の予習・復習に最適です。 素因数分解の基本から、教科書レベルの応用問題までステップを踏んで練習できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 「テスト直前に短時間でポイントを確認したい!」という人におすすめ。 テストに出やすい「素因数分解の利用」などの重要ポイントがコンパクトにまとまっています。 赤シートを使って、重要な用語や判定法のコツを効率よく暗記できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる 数学が苦手で、素因数分解という言葉を聞くだけで頭が痛くなる…という人でも大丈夫。 カラーの図解が豊富で、まるで先生が隣で教えてくれているような優しい解説が特徴です。 一つひとつのステップをゆっくり確認しながら進められます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 「素因数分解を極めて、入試レベルの問題まで解けるようになりたい!」という意欲的な人に最適。 基礎から発展まで網羅されており、思考力を問われる難しい問題も豊富です。 定期テストで満点を目指すなら、この1冊をやり込みましょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら