小学3年生からの英語 教科書の内容や学習時に重要なポイントとは?

「小学校の英語が変わる!」

2020年度の新学習指導要領改訂で、上記のような内容を耳にした方も多いのではないでしょうか?

小学3年生から「外国語活動」が始まり、小学5年生からは「外国語」が教科となりました。

2024年度の教科書改訂で、より小学3年生からの「外国語活動」や小学5年生からの「外国語」の内容が成熟しアップデートされます!

では、具体的に何が変わったのか?

教科書の内容や学校の授業はどのようなものなのか?

子どもが英語に苦手意識を持たないようにするにはどうすればいいのか?

そんな疑問を解決します!

もくじ

1.2020年度の新学習指導要領と2024年度の教科書改訂で、小学校英語はどう変わった?

3.小学3年生 英語の教科書「Let’s Try!」で学ぶこと

6.まとめ

<POINT>

★「外国語」と「外国語活動」の違い

★小学3年生の英語学習はその後の英語学習を左右する!

★英語が苦手になる前に早めに予習・復習することが大切!

2020年度の新学習指導要領と2024年度の教科書改訂で、小学校英語はどう変わった?

2020年度に小学校の学習指導要領が改訂されました。

学習指導要領に沿って、教科書の改訂や授業内容は大きく変化しました。

その中で特に注目すべきなのは、「英語」です。

新聞やニュースなどで取り上げられて小学校で「英語」が教科化される!

と聞いて驚いた方もいらっしゃったと思います。

また、2024年度の教科書改訂で、小学校英語の教科書はアップデートされました。

では、そんな小学校英語はどのように変わったのでしょうか?

2020年度の新学習指導要領での変更内容

小学3年生から「外国語活動」がスタート

今回の学習指導要領の改訂によって、小学校3年生から「外国語活動」が導入されました。

「外国語活動」と聞くと、小学校高学年が取り組んでいる印象が強いかと思います。

「外国語活動」とは、外国語の音声や、基本的な表現に慣れ親しむことを目的としています。

今回の改訂では、小学校中学年では「聞くこと」「話すこと」を中心として外国語に慣れ親しみ、

外国語学習への動機付けを高めることが重視されるようになりました。

小学校5年生から英語が「教科」になる

英語が「教科」になったことは、今回の学習指導要領の改訂で一番大きな出来事でした。

小学校5年生からの英語は、「外国語活動」で学習してきた「聞くこと」「話すこと」に加え、

「読むこと」「書くこと」を段階的に学び、さらに中学校での学習に繋げていくことを目的としています。

では、「教科」になるということは、今までの「外国語活動」とは具体的に何が違うのでしょうか?

2024年度の教科書改訂での変更内容

デジタル教科書の導入がスタート

2024年度から一部地域で小学5年~中学3年の英語でデジタル教科書の先行導入を行います。

この流れは全国へ、そしてより幅広い学年に広がることになります。

リスニングやスピーキングなど、特に耳を使って口を動かす機会の多い英語。

デジタル教科書との相性がよく、授業での学習はもちろん場所を選ばず予習・復習をするのに最適です。

単語数が増える教科書も

小学校英語で学ぶ、単語数は600~700語という目安になっています。

それに対し、800語もの単語を扱う教科書もあり、2024年度の教科書改訂ではほとんどの教科書会社で扱う単語数が増えています。

現場負担を考慮し、単語数が減少した教科書会社も一部ありますが、小学校の「外国語活動」、「外国語」への期待が見られます。

教科としての「外国語」と「外国語活動」は何が違う?

先ほどまでにお伝えしてきた通り、新学習指導要領では、

小学5年生・6年生は「外国語」(英語)を

小学3年生・4年生は「外国語活動」をそれぞれ授業で扱うこととなりました。

「外国語」と「外国語活動」の違いを大まかにまとめると、以下の3つの点が挙げられます。

・授業内容

・授業時間数

・評価方法

それぞれ詳細に見ていきましょう。

授業内容の違い

それぞれの授業内容は以下の通りです。

「外国語活動」

・実際に英語を使用し、コミュニケーション能力を高める学習を中心に行う。

「外国語」

・「聞くこと」「話すこと」に加え、「読むこと」「書くこと」を段階的に学び、中学校への学習に繋げていくことを行う。

つまり、3年生・4年生では英語を使用したコミュニケーション能力を中心とした学習を行い、

5年生・6年生では中学校への学習と繋がるような、より実践的な読み書き中心の学習を行います。

授業時間数の違い

それぞれの授業時間数を下記にまとめました。

「外国語活動」 年間35コマ

「外国語」 年間70コマ

授業時間数は、「外国語活動」が年間35コマだったのに対し、「外国語」では2倍の年間70コマ。

つまり、「外国語」では約週2回英語の授業が行われることとなります。

評価方法の違い

「外国語活動」「外国語」ともに、下記の3つの観点に沿って評価を行います。

・「知識・技能」

・「思考・判断・表現」

・「主体的に学習に取り組む態度」

「外国語活動」と「外国語」の評価方法の大きな違いは、テストや3段階評価などの数値による評価を行うかどうかになります。

「外国語活動」では、児童の授業の様子から、上記の3つの観点をもとに、文章の記述によって評価を行います。

それに対して「外国語」では、3つの観点をテストにより数値化し、「国語」や「算数」のように「教科」として3段階評価を行います。

小学3年生 英語の教科書「Let’s Try!」で学ぶこと

先ほどから述べてきたように、3年生・4年生の「外国語活動」は、「聞く・話す」ことに重点を置いています。

そのためレクレーション活動が中心であり、英語を「読む・書く」ことはほぼありません。

では、学校ではどのような教材を使用しているのでしょうか?

ここでは、小学3年生・4年生の英語の教科書「Let’s Try!」を中心に見ていきましょう。

「Let’s Try!」は〈1〉と〈2〉があり、小3で「Let’s Try! 〈1〉」、小4で「Let’s Try!〈2〉」を使用します。

コミュニケーションや国際理解が中心

Let’s Try!では、〈1〉〈2〉ともにUnit1は「あいさつ」から始まり、コミュニケーションを取ることを重視した構成で展開しています。

また、世界をテーマにした話題が出てきます。世界を知り、日本との違いを学び、国際理解を促すことを中心とされています。

コミュニケーションや国際理解のためには、まず相手の話を「聞いて理解する」ことが必要です。

そのため、授業内容も、「聞く」活動を重視しています。

歌やゲームなどレクリエーションが多い

Let’s Try!では、英語で歌ったり、ゲームなどのリクリエーションを通して、英語に親しむ内容が中心です。

授業では「友達に○○を聞いて書く」「あなたと同じ〇〇が好きな友だちを探そう」など、

自由に動き回り、決まったフレーズで聞き合うというものが多いです。

また「Let’s Chant」「Let’s Sing」のように、単元で扱う単語やフレーズを、リズムに合わせて復唱したり、

CDや教師に合わせて、単元に関連した英語の歌を歌ったりする活動も組み込まれています。

自己紹介やインタビューで実践

「聞く」活動や歌やゲームなどで「話す」活動を応用して、Let’s Try!の「Let’s Play」「Activity」では、

英語で自分の好きなものや嫌いなものなどを絵や言葉で表現する自己紹介や、相手に対して質問するインタビューなどの活動をさせます。

ここでも、英語を使用して楽しみながら、相手とコミュニケーションを取ることを重視しています。

小学3年生からの英語学習に重要なポイント

「外国語活動」の授業の内容はなんとなくわかったけど、「聞く」「話す」中心なら、授業以外の学習は必要ない?

…そんなことはありません!小学3年生からの英語学習はこれからの英語学習の基盤になると言っても過言ではありません。

ここでは、英語学習の際の重要なポイントを下記にまとめました。

リスニングを中心に予習をする

前述してきた通り、小学3年生・4年生では「聞くこと」「話すこと」が中心です。

そのため、まずは「外国語活動」に向けて、リスニングを中心とした予習がおすすめです。

英単語は、3年生で約80語、4年生で約160語を学習します。

特に4年生からは「文房具・曜日・時刻」など、聞きなれない新しい英単語が扱われるため、

まずはこれらの単語を聞いて意味がわかるよう、学習しましょう。

また、あいさつや好きなものを尋ねる基本的な表現も確認しておきましょう。

高学年に向けた家庭学習を始める

英語に慣れ親しませる授業を中心とした「外国語活動」ですが、この時点で英語に苦手意識をもってしまうと、5年生からの「外国語」や中学校以降の英語学習にも影響がでてしまいます。

小学3年生からの英語学習につまずくことがないよう、ご家庭での先取り学習をおすすめします。

先取り学習をしておけば、学校で自信を持って楽しく「外国語活動」に取り組むことができるでしょう。

評価がないため実力が測りにくい点に注意

教科としての「外国語」と「外国語活動」は何が違う?でお伝えしたように、

「外国語活動」は数値で測る評価はありません。

テストや3段階評価がないということは、実力を測る機会もないということです。

そのため、学校の授業を受けているだけでは、何が苦手で、何が得意かを理解することは難しいです。

少しのつまずきが大きな苦手意識に広がらないうちに、教科書以外の問題集を通して自分の実力を知っておくことが大切です。

「小学教科書ワーク 英語」で楽しく英語を学ぼう

学校の教科書に沿った内容で予習もばっちり

教科書ワークは、「教科書準拠」の教材です。

一般の問題集と異なり、もくじや単元配列が教科書と同じなので、

勉強がしやすく、学校の授業進度に合わせて予習・復習をすることができます。

「教科書準拠」については「教科書準拠の問題集とは?授業の予習・復習&定期テスト対策に最適!」で詳しく解説しています。

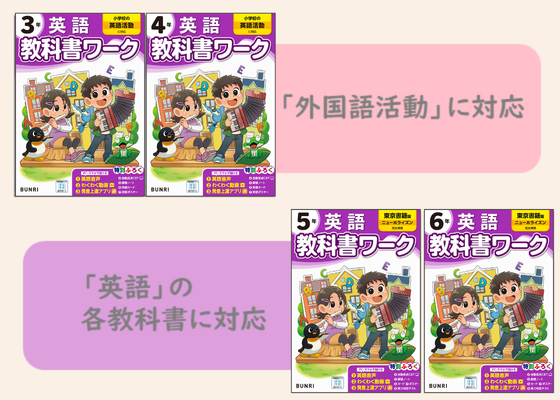

「教科書ワーク 英語」は3学年・4学年では「外国語活動」に対応し、5学年からは各教科書に対応した教材を発刊しています。

どの学年も、オールカラーで分かりやすく、楽しくご家庭で学習することができます。

「実力判定テスト」で習熟度をチェック

「小学教科書ワーク 英語」は、下記のような4段階構成で、無理なく確実に力をつけていくことができます。

1.語句や表現を身に着ける「基本のワーク」

2.語句や表現を書いて覚える「書いて練習のワーク」

3.リスニング問題で確認する「聞いて練習のワーク」

4.筆記テストで定着度をはかる「まとめのテスト」

「聞いて練習のワーク」と「まとめのテスト」では、「きほんのワーク」で学習したことをリスニング問題や筆記問題で確認することができます。

また、付属の「実力判定テスト」では「夏休み」「冬休み」「学年末」の学期末に、単元をまたいで実力をはかれます。

つまずいたところは、「きほんのワーク」に戻って再度確認。新学期までに苦手を克服することができます。

発音練習やリスニング練習もできる

「教科書ワーク 英語」はふろくも充実しています。

具体的には、以下のようなふろくをご用意しています。

「音声配信 onhai」では、スマホやPCで手軽に本冊のリスニング問題を聞くことができます。

また、「音声ダウンロード 英語リスニング」ではPCでリスニング音声をダウンロードすることができます。

本冊の音声は上記の2つで聞きたいタイミングに好きなだけ確認することができます。

また、リスニングだけでなく、「文理のはつおん上達アプリ おん達」を使えば、

「チャレンジ! スピーキング」と英語カードの内容の発音練習ができます。

発音はAIが採点するので、正しい発音ができているか確認もできます。

まとめ

注目度の高い小学校の英語学習。

不安に思われる方も多いと思います。

ただ、文理の「小学教科書ワーク 英語」があれば大丈夫!

家庭学習で予習・復習をしつつ、楽しく英語を学んでいきましょう。

小学教科書ワーク英語