中学生応援コラム 第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」

皆さん、こんにちは!

このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います!

第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」

第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」

第4回「内申点と将来の選択肢への影響」

第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」

ここまで、内申点が大事だということをお伝えしてきましたが、今回は内申点を高めるための重要なポイントの一つである「定期テスト」について詳しく説明していきます。

定期テストとは

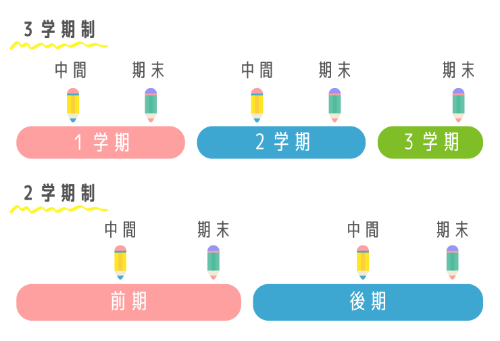

定期テストは、3期制(1学期・2学期・3学期と分かれる制度)では通常年5回、2期制(前期・後期と分かれる制度)では通常年4回行われる、各科目の理解度を確認するテストです。

定期テストが行われる時期はだいたい決まっており、テスト期間中は1日につき2〜3科目程度のテストのみが行われるため、午前中で終わる日が2〜3日続く形になります。

一般的には、中間テストでは主要5科目、期末テストや学年末テストでは9科目全てのテストが行われます。

各テストの試験範囲はテストのおおよそ1〜2週間前に告知され、その頃から「テスト期間」として部活動が活動休止になる学校が多いようです。

学校の先生が内申点をつける基準は3つある(知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度)ということを第3回のコラムでお伝えしましたが、定期テストは知識・技能の大部分、思考・判断・表現の一部を占めるため、定期テストで高得点を取ることが内申点を高めるためにストレートにつながる、と考えていいでしょう。

では定期テストで高得点を取るために必要なことはなんなのか。それはズバリ、「試験範囲が出たらすぐに準備を始める」ことなのです。

定期テストの準備

2週間も前から準備を始めたらやることがないと考える生徒や、授業をちゃんと聞いているから理解できていると感じる生徒もいるでしょう。

でもそういう生徒も、定期テストに向けてやることはまだまだたくさんあります。

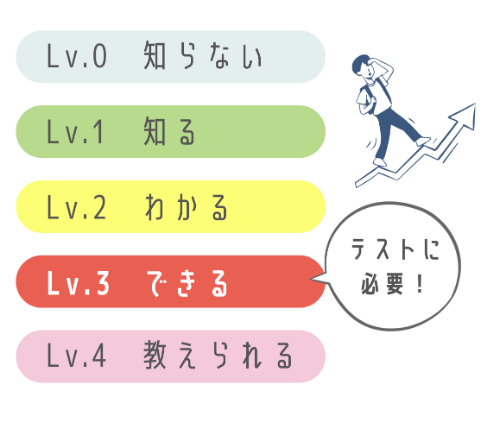

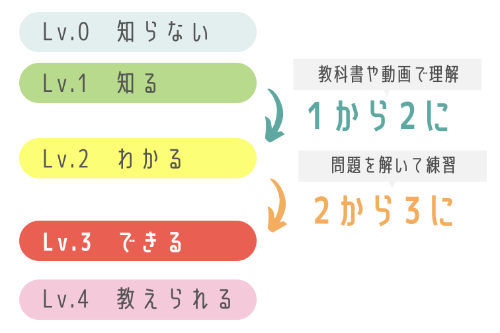

物事を習得する手順は(0)知らない から、(1)知る (2)わかる (3)できる (4)教えられる とレベルアップしていきます。

授業を聞いていたから「わかる」というのはまだレベル2ですよね。定期テストで高得点を取るにはレベル3が必要です。

授業を聞いているだけで「できる」という子もいますが、それはレアケースで、普通はレベル3に行くための練習が必要になります。

その練習とは、教科書・授業プリント・副教材・問題集などに出てくる問題を実際に解くことです。

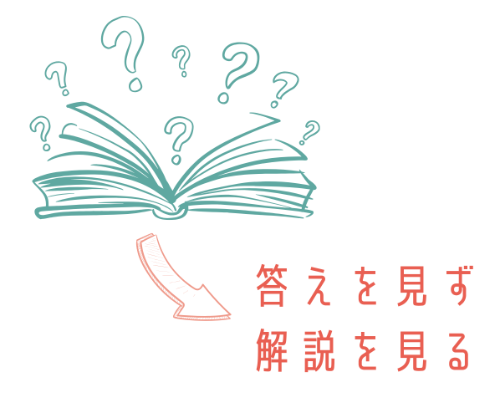

すらっと解ける問題は一回やってそれで終わりで大丈夫なのですが、中には「あれ?どうやって解くんだ?」という問題が出てきます。

ここが勝負どころで、まずは答えを見ずに解説を読んでください(なので、問題集を買うなら解説がしっかりしているものを探してみてください)。

解説を読んで理解する能力はとても大切で、入試に限らず「難しい論理的な文を読んで理解する」という力は社会に出ても必要になるものですので、我慢をしながら解説を読んで一つずつ順を追って理解していく。解説で分からないところがあったら、学校や塾の先生に質問をしてみてください。

そして理解できたら問題を解いてみて、正解できるかを確認した上で、問題に印を打ちます。

数日経ったら、その印を打った問題「だけ」を解いてみて、すらっと解けるようになっているかを確認していくのです。

これをやっていると、結構時間がかかりそうではないですか?

この作業を全ての科目、全ての範囲で行うとしたら、2週間あっても全部終わるかどうか、という分量になります。

実際には全ての科目・全ての範囲で行うのは難しいことが多いので、多少の取捨選択を行い、特に苦手なところに時間をかけていくのがいいでしょう。

苦手なところはレベル2まで到達していない可能性もあるので、まずは1から2にステップアップするために教科書や動画などで理解することが必要になるでしょう。

ここで説明した学習方法やレベルの見分けは、入試に向けても非常に使えるやり方ですので、ぜひ中1の頃から試してみてください!

次回ももう少し定期テストの話を。「計画」と「実行」の大切さと難しさについてお伝えしていこうと思います!

筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし)

大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。

現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

関連記事

中学生応援コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」

皆さん、こんにちは! 金澤 浩です。 このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートができればと思い、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントを全10回でお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」 第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 1回目はこれから高校入試を迎えるにあたって、今から考えておいてほしいポイントをお伝えします。 最初に考えることは 高校入試にあたって最初に考えるべきは「高校の種別」をどうするか、というテーマです。 大きな方向性として考えるべきことは二つで、一つは公立か私立か、もう一つは学科をどうするか(普通科かそれ以外か)、ということです。 公立と私立の違い 公立と私立の違いについて、皆さんはいくつ挙げられるでしょうか。 学費に大きな違いがあるのはご存知の方も多いかもしれません。 私立は高いというイメージがおありでしょうが、今では国から「就学支援金」という学費支援があり(所得条件等あり)、私立もかなり通いやすくなっています。 他の違いで重要な点としては「教育内容」「教員」「施設・設備」などがあります。 公立と比べて私立は各学校の理念やスタンスに特色があるため、教育内容や取り組みも特徴的になりやすく、校風や生徒対応も学校によってかなり違います。 教員も公立の場合は数年で異動がありますが、ほとんどの私立では異動がないため教育の特徴を継続的にしやすい点も大きな違いです。 施設・設備も学校の理念や特色に合わせて違いがあり、グラウンドが広いとか、変わった特別教室があるとか、いろんな特色が際立っているのが私立の特徴です。 学科の選択 学科の選択も非常に重要なポイントです。 普通科は大学進学をベースに幅広く様々な学習を行い、進路選択の柔軟性を広く保つのが特徴です。 それ以外の学科の選択肢は多種多様で、よくある例だと商業・工業・理数・国際など、変わったところだとビジネスや舞台芸術などかなり専門分野に特化した学科もあります。 また、幅広く学んだり専門分野を深めたりという柔軟性の高いのが総合学科で、近年高校数が増えてきています。 興味のある分野があったり、専門的に強い分野を作りたかったり、という場合は普通科ではない方向性が向いているでしょう(理数系に特化するなら「高等専門学校」という選択肢もあります)。 大切なのは・・・? 一番伝えたいことは、「高校は義務教育ではない」ということ。 そもそも行くかどうかも決めていいですし、どんな選択肢を選んでもいいのです。 こうあるべき・こうした方がいいという大人の考え方も大切ですし、同時に本人がどういうことを学びたいか・どんな方向に進んでいきたいかを考えることも非常に大切なのです。 ぜひ高校入試を機会として、子どもの将来を真剣に話し合ったり、実際に学校に足を運んだりしてほしいと思います! 次回ももう少し高校入試のことについてご説明しようと思います。 入試制度や受験制度について、中学で力を入れるべきことについてお伝えします。 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」 第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 第2回は、入試の「形態」と、入試に向けた大切な準備・ポイントをお伝えしていきます。 入試の「形態」 高校入試の大部分は、「推薦入試」と「一般入試」の二つに分かれます。 推薦入試は、学校の成績(内申点)と、作文や面接などそれ以外の要素を評価して行われるため、内申点が高ければ高いほど有利になります。 一般入試は筆記試験を軸としており、学校によって筆記試験一発勝負の場合もあれば、内申点と筆記試験の両方を評価する場合もあります。 また、前回のコラムでお伝えした公立と私立では、入試制度が大きく違います。さらに、同じ公立でも都道府県が違うと全く制度が違ってきます。 公立高校を考えている方は、住んでいる都道府県の入試制度をしっかり調べておくことをオススメしますし、私立高校を考えている方は、学校によって違いがありますので、どの学校に興味があるかピックアップして、それぞれの学校の入試制度をしっかり調べておくといいでしょう。 どうやって選ぶ? 少し具体的に事例を紹介します。 例えば地道に努力を続けてきて内申点は高いが、筆記試験の得点に不安がある人は、推薦入試を選ぶと高い内申点を軸に高校を選べるので、色んな高校に合格できる可能性があります。 また、逆に内申点はなかなか上げられないが筆記試験で高い得点が取れるようでしたら、一般入試を中心に考えるといいでしょう。 また、「この学校に行きたい!」という高校が明確に見つかった場合は、推薦入試を前向きに検討して欲しいところです。 推薦入試は一般入試より先に行われることがほとんどで、その場合は仮にうまくいかなくても一般入試で再度受験することが可能です。チャンスが2回に増えるという意味で、志望校に合格する可能性が高まります。 一方で、いくつかの高校で迷っているとか、特に行きたい高校が見つからないような場合、推薦入試で合格してしまうとその学校に進学する必要があるので(一部「併願推薦」を除く)、推薦入試の受験は避けた方がいいでしょう。 一般入試についていうと、公立高校の場合は内申点と筆記試験の得点が半々に評価されたり、内申4:筆記6と少し筆記試験が重たくなったりするケースが多いようです。推薦でも一般でも内申点は重要な要素になっているので、学校の普段の学習にしっかり取り組み、高い内申点を目指していくことはどの学校を受けるにしても非常に大切なポイントです。 一方で、私立高校の一般入試のほとんどは、内申点は考えず筆記試験の得点のみが評価対象になります。受験科目は英語・数学・国語の3科目が多いのですが、理科・社会を含めた5科目の高校もあれば、数学のみ・英語のみなどの単科入試という制度のある高校もあります。 私立高校の場合は入試制度に高校の考え方が現れるケースが多いので、自分にあった入試制度のある高校を選ぶ、というのもいいかもしれませんね。 まとめてみると 公立の場合 推薦 一般 内容 面接、小論文など 筆記試験(通常5科目、特殊ケースあり) 評価対象 内申点が大部分 筆記得点と内申点(筆記の方が重い傾向) 特徴 合格=進学 自校作成問題や特色検査など自治体によって制度がまちまち 私立の場合 推薦 一般 内容 面接、小論文など 筆記試験(通常3科目、特殊ケースあり) 評価対象 内申点が大部分 筆記得点のみ対象となるものがほとんど 特徴 スポーツ枠、英語特化枠など学校の特色がある 「併願推薦」のある学校も 人気のある高校の筆記試験は非常に難解 学校によってかなり制度に特徴が現れる このように、多くの入試制度においては内申点が重要な判定材料になります。 中1〜中2のうちは、日々の学習に力を入れつつ内申点を目標に進めていき、中2の夏頃からはどの高校を受験するか考え始め、中3の夏には志望校を絞って入試制度を踏まえた準備を進める、という流れが良いと思います! 家庭の中でもしっかりコミュニケーションを取って、受験を受ける子ども本人が納得いくような受験の形が見つけられるといいですね。 次回は、重要だという「内申点」について詳しく解説していきます! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第3回「内申ってなんだろう? 高い内申を取るために必要なこと」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」 第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 3回目の今回は、「内申点」について詳しく解説していきます。 内申点とは? 内申点は、通常1〜5の5段階で評価される、科目別の評価点です。この数値は現在の学習指導要領(日本の学校教育のルールブック的なもの)に基づいて、三つの観点で評価されて決められます。 その観点というのは (1)知識・技能 (2)思考力・判断力・表現力 (3)主体的に学習に取り組む態度 の3つです。 3つの観点 (1)の「知識・技能」は、小テストや定期テストなどの得点や、実技テストの評価などがメインになります。 以前は、内申点といったらこのテストの得点でほぼ全て決まっていた時期もありました。 しかし、現在ではテストが内申点に占める割合は全体の1/3です。他の二つの観点も高くないと、高内申は狙えなくなっています。 つまり「一夜漬け」のやり方では、内申点は高くなりづらいのです。 では残りの二つはどのような観点なのか、気になりますよね。 (2)の「思考力・判断力・表現力」は、2010年頃からクローズアップされてきた観点です。 テストの中で発展・応用問題として考えなければいけない問題が出てくるケースがありますが、それはこの力を測っているといえます。 テスト以外にも、レポートやノート、プレゼンテーションなど、工夫したり自分なりの考えを伝えたりするものに表れてくるので、提出物やプレゼンのクオリティを頑張って高めていくことが大切です。 (3)の「主体的に学習に取り組む態度」は、2020年頃の学習指導要領の改訂で盛り込まれた、新しい観点です。 読んで字のごとく、誰かにやらされてイヤイヤやるのではなく、自分で考えながら前向きに学習を進めていく態度そのものを評価する観点です。 テストや提出物などタイミングが決まるものではなく、まさに「日々しっかり学習しているか」を評価される、ということです。 ただ、家での様子まで学校側はわかりませんから、実際は授業を受ける姿勢であるとか、発言や参加の多さとか、課題や提出物などを最低限以上に取り組んでいるかとか、そういう数値にはならないようなものを先生たちが評価する、ということになります。 内申点を高めるには? 一般的には、これらの観点はABCで評価され、内申点はAAAだと5〜4、BBBだと3、CCCだと2〜1とされ、各自治体や学校の基準で決められます。 つまり、内申点を高めようと思ったら、どれか一つだけ頑張るのではなく、三つともしっかり取り組む必要がある、ということです。 通知表にこの観点別評価もはっきり明記されますので、自分が内申点を上げるためにどの観点に力を入れる必要があるのか、ということもわかります。 必要であれば、その科目の先生に直接、通知表を持って「何をすれば観点別評価を上げられるか」と聞いてみるのが効果的だと思います(それこそ「主体的」にやってみてください)! 次回は、この「内申点」がどれくらい入試に影響を持ってくるのか、それによって将来の進路選択にどのような影響があるのか、ということを説明していきます! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第4回「内申点と将来の選択肢への影響」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」 第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 前回は内申点のことを詳しくお話ししましたが、今回はこの内申点が入試にどれくらいの影響を持つのかを解説していきます! 推薦入試の場合 まず推薦入試を受けようと考える場合、ほとんどの学校では内申点が評価の大部分を占めます。 なぜかというと、推薦入試は筆記試験を行わないため、内申点以外には面接、作文や小論文、実技試験などその他の試験に限りがあるからです。 学校によっては「内申点〜〜点以上」が出願の条件になることもあり(つまり〜〜点未満だと受けることすらできない)、また一部の学校では内申点〜〜点以上ならほぼ合格できるという基準を持っているケースもあります。 内申点は一切関係のない推薦入試の制度がある学校もありますが、非常に少数です。 内申点は中学校での日常の努力を評価したものなので、やはりどの学校も重視しているのです。 一般入試の場合 一般入試では、公立と私立で大きく扱い方が変わります。 公立高校 公立高校の一般入試では、どの都道府県でもほとんどの場合、なんらかの形で内申点と筆記試験の得点の両方が評価対象になります。 入試制度は自治体によってバラバラなので、ぜひお住まいの自治体の入試制度をしっかり確認してほしいと思います。 一例として東京都の場合は、中学三年時の成績を300点満点に、筆記試験の得点を700点満点に、ESAT-Jのスコアを20点満点に換算して、1020点満点で評価点を作って選抜を行います。 神奈川県の場合は中学二年時の成績と、中学三年時の成績を二倍した数値を内申点として使いますが、学校によって内申点を重視するか筆記試験の得点を重視するかが変わる制度になっています。 公立高校でも難易度の高い「トップ校」と呼ばれるような高校になると、内申点が一定より下だと、筆記試験でどれだけ得点が高くても逆転不可能な状況になる場合があります。 これはトップ校だと多くの生徒が筆記試験で高得点を取ってくるため差がつきにくく、内申点の差が大きな影響を持ってしまう、という状況です。 こうなると、内申点が低いだけでもう受験の選択肢から一部の高校が消えてしまう、という悲しい状況になります。 そういう意味でも内申点をしっかり取れるよう日々の学習から努力することは、極めて大切なことなのです。 私立高校 一方私立高校の一般入試はどうかというと、多くの場合で内申点を参考にしません。 制度上は内申点が非常に低くても、筆記試験の得点が基準をクリアすれば合格することができます。 私が現場で指導をしているときも、内申点がどうしても取れなくて公立は厳しいが、実力が高いので私立高校の一般入試を受けて合格した、という生徒は数えきれないほどいます。 ただし、その分競争は激しくなりがちですし、私立高校の入試問題は公立と比べて難しい場合も多いため、そう簡単に合格できるわけではない、ということも知っておいてほしいところです。 まとめ まとめとして伝えたいのは、「内申点は入試に大きく影響するから、しっかり頑張ろう!」ということです。 自分の進路の選択肢を多くするためにも、具体的な目標を持って日常から努力できるようにできたらと思います! 次回は内申点を高めるための一つの鍵である「定期テスト」に注目して、必要な準備の仕方やポイントを解説していきます! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 前回は定期テストの大切さについて説明しましたが、今回は定期テストで高得点を取るために重要なポイントをお伝えしていきます。 テスト範囲が出る前からが勝負! 定期テストの試験範囲は、おおよそ1〜2週間前に告知されると伝えました。 ですが、そもそも試験範囲が出ないと何が範囲になるかわからない、という状態では高得点を取るのは難しいでしょう。 授業で全くやったことのない内容は定期テストにはほぼ出ませんので、普段の授業をしっかり受けていれば大体の範囲は予想できるはずです。 そして、範囲が出る前から気をつけておいて欲しいのが、「今授業でやっている単元が自分は理解できているかどうか」を判断しておくことです。 前回、物事を習得する順番は(1)知る (2)わかる (3)できる (4)教えられる の順番だとお伝えしましたが、先生が授業で扱っている内容が(2)のレベルまで行っているのかどうかを把握しておくことが最も大切です。 例えば2週間前に試験範囲が発表されるとします。そうすると、定期テストまで平日が10日間と、土日の休みが4日間あります。 それぞれの日には、勉強にどれくらいの時間が取れるでしょうか? そして定期テストの実施科目数はいくつあるでしょうか? 単純に割れば、1科目にかけられる平均時間が出てきますよね。 (3)のレベルまで高めることで高得点が取れるようになるわけですが、それが先ほど計算した時間で足りるか?がポイントになります。 仮に「英語は(2)まで行ってるけど数学は(1)だ」という状況だったら、英語の時間を少し削って数学に当てる必要がありますよね。 どれくらい時間がかかるか読めないくらいの状況では何から始めればいいかも決められません。 だからこそ、普段の授業を受けながら、今の単元の理解度がどれくらいかを判断しておく必要があります。 限られた時間を効率的に使うことができれば、全体の得点を高めることができるようになりますよ。 暗記への取り組み方 もう一つポイントを紹介します。一部の科目には、暗記が必要な分野もあります(漢字、英単語など)。これらはその一つ一つの問題もさることながら、他の問題でも使う知識が含まれているため、最重要とも言えます。 よく「暗記が苦手だけどどうすればいいか」という質問をいただくのですが、効果的な暗記の勉強方法は子どもの個性によって違う、というのが私の回答です。 ひたすら手を動かして書け!と昔はよく教わったと思うのですが、書いて覚えやすい子とそうでない子がいるのが現実です。 書いても覚えられない子は、例えば「声に出しながら覚える」とか、「語源や成り立ちを一緒に学ぶ」とか、「カードやまとめノートにして視覚的に覚える」とか、違うアプローチを工夫してみてください。 これは脳によって情報が記憶されやすいやり方が違う、という脳科学の分野の考え方です。 ひたすら手で書いて覚えられなくても、「私は暗記が苦手だ」などと考える必要はありません。 書いて覚えられないなら、違う自分にあったやり方で覚えていけばいいのです。 まずは違うやり方で覚えてみて、うまく行ったなら継続、ピンと来ないならちょっと修正して、と工夫して取り組んでいくことが最も大切です。 自分にあった暗記の仕方がわかると、スムーズに知識を覚えることができるようになりますよ! 次回は、入試に向けて定期テストと同じくらい大切な「模擬試験」について詳しく説明していきます! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 前回までは学校の内申点や定期テストについて話してきましたが、今回はテスト繋がりで「模擬試験」についてお話をしていきます。 模擬試験って受けるべき? 世の中には色んな模擬試験がありますよね。 よく「模擬試験って受けた方がいいですか?」という質問をいただくこともあります。 結論から言うと、、、「同じ模擬試験をなるべく早い段階から受け続けるのが良い」というのが私の回答です。 お金もかかりますので、絶対!というわけではないのですが、上手に使うことで大きく力を伸ばすきっかけにすることができます! こうやって受けてみよう 模擬試験を申し込むと、三つのフェーズが発生します。 受ける前(数週間)、受ける時、受けた後(一週間程度)です。 気をつけてほしいのは、模擬試験を受ける(=「受ける時」)だけでは力は伸びないということです。 よく、模擬試験を受けるだけ受けまくって、受けていることに満足してしまうケースがあるのですが、それでは力は伸びません。 模擬試験を「受ける前」 まず、受けると決めた時から「受ける前」フェーズがスタートします。 ここでは模擬試験の範囲や出題形式、難易度などを確認しながら、自分が出題されるであろう問題を解けるかどうか練習してみます。 範囲表があれば持っている問題集から該当範囲を探して解いてみると良いでしょう。模擬試験のバックナンバーがあるならばぜひやってみてください。 これらの作業は、模擬試験を一つの目標として、自分ができていないところを探したり、その課題を強化していく作業です。 模擬試験を「受ける時」 「受ける前」フェーズが充実すると、「受ける時」にテーマが発生します。 しっかり準備したあの単元がきちんとできるようになっているだろうか。この科目は結構時間をかけて勉強したけど、得点は上がるだろうか。その準備が正しく身についているかを確かめるわけです。 模擬試験を「受けた後」 そして「受けた後」フェーズでは、主に自分が間違えたところと、迷った・自信がなかったところを中心に復習します。これは結果が出てなるべくすぐが良いでしょう。記憶が薄くなると復習の効果は減りますし、そもそも復習する気がなくなります。結果が返ってくる日はあらかじめ、数時間ほど復習の時間を予定しておく方がいいと思います。その復習の時間を使って、間違えた問題について納得して解けるようにすることが大切で、解説にじっくり向き合う忍耐力や読解力がモノをいいます。そして、ここで復習した内容や覚え直した内容は、次の模擬試験の「受ける前」フェーズで再度確認してみましょう。そこでしっかり解ければ、完全に定着したと考えていいでしょう。 このサイクルをぐるぐると回していくことで、実力がどんどんついていくのです。 読んでいただければわかるように、「受ける時」が充実するためには「受ける前」が大切で、「受ける時」がしっかりすれば「受けた後」が価値の高いものになります。 前後にしっかり取り組まないで、ただひたすら受ける数だけ増やしても、消化不良になるだけでちっとも力に結びつかないのです。 まとめ こういうところから、冒頭に申し上げた「同じ模擬試験をなるべく早い段階から受け続けるのが良い」という結論が出てきます。 同じ模擬試験であれば、回数として多すぎることはなく、適度な回数を実施してくれますし、継続的に受験することで自分の力の変化も視覚的に見られるようになります。その変化が、最終的に志望校を決める段階になってとても大事な情報になってくるのです。 直前になって慌てて模擬試験を受けよう!という形ではメリットがありませんから、早い段階から継続していってください。 中1・中2の段階では、多くてもせいぜい年3回程度だと思いますので、大きな負荷にはなりません。 むしろ定期テストがない時期のいい目標設定ということで、前向きに学習スケジュールに組み込んでもらえると、とても有意義に模擬試験を活用することができますよ! さて、次回は4月に入って悩む人も多いであろう「部活動との両立」について、勉強と部活をどう両立すれば良いか説明していきます。 ぜひ次回もお読みください! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 さて、今回は多くの中学生にとって永遠の悩みとも言える「部活動と勉強の両立」というテーマに切り込んでいきたいと思います! カギは「見える化」と「優先順位」、この二つを覚えておいてくださいね。 両立とはどんな状態? まず皆さんに考えていただきたいのは、部活動と勉強が両立できていない状態、というのはどういう状態か?ということです。 おそらくは、「部活動で疲れてしまって勉強する時間が取れない」とか「勉強のプレッシャーで部活に集中できない」とか、どちらか片方または両方のクオリティが下がってしまっている状態なのではないでしょうか。 では次に考えたいのは、その状態はどうなったら解消できるのか?ということです。 (余談ですが、ここで「何がいけないのか?」という考え方をしてしまうと、何かを取り除かないといけなくなり、両立には繋がりにくくなります) 私の今までの実体験だと、「勉強する時間がもう少し取れれば」とか、「成績が上がれば」とか、やはり部活動より勉強の方が優先なのでは、という考え方が多く出てくると思います。 そこで最初のキーワード「見える化」が大切です。 時間の使い方の「見える化」 普段の一日の過ごし方を、一回ノートやエクセルなどに書き出してみて、自分の時間の使い方を見える化してみましょう。 そうすると、多くの場合「この時間、何やってるっけ?」という謎の時間が出現します。 ぼーっとしている、何となく過ごしている、という時間が実は結構あるんです。 そういう時間を工夫して勉強に使えば、1日あたり1時間くらい勉強することができて、かなりの違いが出てくるのです。 工夫の仕方も様々です。 例えば食事の後リビングでのんびりしてしまうなら、食事が終わったら家族で協力してひとまず勉強机に向かうようにするとか、眠くなってしまうならお風呂に入る時間を調整してサッパリしてから時間を使うようにするとか、部活から帰ってきたら30分だけ宿題に取り組んでからご飯を食べるとか・・・ 家庭の生活サイクルに合わせて、みんなで一緒に考えられるといいかもしれません。 一方で、見える化したけどあんまり使える時間がないなあ・・・という人もいるかもしれません。 そういう人は、おそらく空いている時間で何か別のこと(ゲームとか読書とかテレビとか)をやっているのだと思います。 そこで出てくるのがもう一つのキーワード、「優先順位」です。 「優先順位」をつける やりたいこと・やるべきことをざっと書き出してみてください。箇条書きで大丈夫です。 書き出したら、それらを「重要度」「緊急度」の二つの軸で、以下の四つに分類してみてください。 (1)重要ですぐ(早め)にやるべきこと (2)重要だけどすぐではなくていいこと (3)重要ではないけどすぐやるべきこと (4)重要ではなくすぐでなくてもいいこと おそらく、ゲームや読書やテレビ、というのは(2)か(4)になるのではないでしょうか。 一方で勉強(特にテスト前)は(1)(2)あたりになるでしょう。 (4)に入ることはやらなくても問題ありませんから思い切って全てやらないことにして、(1)(3)を片付け、そして(2)に集中していく、という形で整理をしてみましょう。 これが優先順位をつける、という作業です。 この順位づけは、部活動と勉強の話以外にも応用できます。 例えばテスト前に9科目の勉強の順番を決めたいとなった場合は、成績を上げる必要がある科目かキープでいいのか、苦手な科目なのか得意なのかによって重要度や緊急度が変わります。 それをはっきり決めてから取り組む順番を決めると、非常に効率の良い勉強ができるようになりますよ。 将来にも役立つ こんな時間の使い方や優先順位の決め方ができるようになれば、大人になっても役立つこと間違いなし! 社会に出て活躍するためのアプローチの一つとして、部活動と勉強の両立という課題に向き合ってみてはいかがでしょうか? さて、いよいよこのコラムも終盤戦になってきました。次回は「高校の選び方」というテーマで、自分の進路をどうやって決めていくべきかお伝えしていきます! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第9回「高校の選び方とその先」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 今回は高校の選び方の秘訣をお伝えしていきます。 内申点と偏差値が大きな要素になることは間違いないのですが、それだけで選ばないようにしてほしい!と強く思っています。 高校に行くかどうか 私が高校選びを生徒と一緒に考えるとき、まず最初に問うのは「高校、行くの?」ということです。 小中学校は義務教育ですが、高校については選択する権利があります。 別に決まりきったレールの上にあるわけではなく、様々な道がある中で高校に行くことを選ぶこともできますが、行かないことを選ぶこともできるわけですから、その意思決定を出発点にしてほしいのです。 目的について考える また、高校に行くなら何を目的にするのか、ということも合わせて考えてもらいたいと思います。 人によって高校に行く理由は様々ですが、一番多いのは「将来のため」という回答です。 もしこれを言葉にしたら、ぜひ「将来のためってどういうこと?」ともう一段・二段具体的にする質問を投げかけてみましょう。 多くの生徒は、この質問には明確な答えが出てこないと思いますが、それでいいのです。 自分にとって良い将来とはどういうことなのか?を考えるきっかけを作ることが大切です。 答えられないということは考えてないってことだ、そんなことではダメだ、と言わないように気をつけてくださいね! また、このタイミングで「高校を卒業したらどんなふうになりたいの?」という質問も投げかけてみてください。 これもこの時点で答えがはっきり出なくてもいいのですが、大学や社会でどんなことをやりたいか、どういうことに興味があるか、考えるきっかけを作ることはとても大切なことです。 高校選びとその先の進路は切っても切れない関係ですから、合わせて考えてみてほしいところです。 目的とマッチする高校を探す これらの質問を通して高校に行く理由がある程度クリアになると、高校の3年間でどんなことをすると良いか、アクションが明確になります。 部活に熱中するのか、大学受験に向けてしっかり勉強に取り組むのか、経験を広げるためアルバイトやボランティア、留学などに取り組むのか・・・。 もちろんこれらの組み合わせになるケースもあるでしょう。 それだけ3年間というのは貴重で、とても重要な期間です。 どんな3年間にしたいのか、高校に行く目的をもとに掘り下げてみてください。 そして、自分の考えがある程度まとまってから、高校探しに入ります。 高校には「教育目標」や「校風」というものがあり、自分が3年間でやりたいことに向いているかどうかをそれらと照らし合わせて考えていってください。 留学などに取り組みたいのに、とにかく勉強で忙しいような学校だとミスマッチになりますし、自分の意思で自由に決めたいのにとても厳しく指導する学校を選ぶのも合いませんよね。 高校選びはマッチングですから、自分がどうしたいかをしっかり考えて、その気持ちと合うような高校を選んでいくことをおすすめします。 高校を探す際には、まず条件をいくつかリストアップしてみましょう。 距離はどれくらいまで大丈夫か、寮生活も選択肢に入るか。部活はやりたいか。進路実現の状況はどうか。 学習以外の高校としての取り組みは。行事の力の入れ具合は。施設や設備の綺麗さは・・・ などなど、要素は数多くありますから、そのうち何を重視するのかをまずはたくさん出してみてください。 その条件をある程度満たす高校、となると自然と数は絞れてくるはずです。 そして重要なのは、「生徒自身がその高校に足を運んで見てみること」です。 3年間通うのは親ではなく生徒自身ですから、どれだけ中学校の方で忙しいとしても、必ず自分の目で見る機会を作ってください。 できれば通う手段(公共交通機関)で行ってみることをおすすめします。 そこに通うとなったらどうなのか、最大限イメージをしながら、その立地・校舎・教員・生徒を確かめていってください。 イメージをもって勉強にのぞもう ここまでしっかりやれば、「この高校なら通いたい!」というところが見つかっていくと思います。 そうなればあとは合格するためにしっかり努力をしていくのみです。 特に高校のことを考えていなかったときと比べると、力の入り具合も変わってくるはずですし、勉強の効率もグッと上がっていきます。 ぜひ生徒自身がそのような状態になるよう、しっかり対話を重ねていっていただきたいと思います。 次回はいよいよ最終回です! 自主性と主体性、この言葉を比べながら、どんな大人に育っていってもらいたいかというところを考えていきたいと思います。 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む

中学生応援コラム 第10回「自主性と主体性」

皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 今回がいよいよ最終回となります。私が今一番伝えたい、「自主性」と「主体性」という言葉についてお伝えしたいと思います。 2つのちがい 例えば部屋の掃除をする、ということについて。 親から子に「毎週1回はきちんと掃除しなさい」と伝えて、子がその通りに言いつけを守って掃除をする。素晴らしいことですよね。 一方で、特に親から子に何も言ってないのに、子が自分の部屋を定期的に掃除している。これも素晴らしいことだと思います。 この二つの違いはわかるでしょうか。 自主性というのは、他人から言われたことや決められたことに率先して取り組むということです。 先ほどの掃除の例でいうと前者(A)の、言いつけを守って掃除をするパターンです。 主体性というのは、やるかどうかも含めて自分が決めて自分で行動するということです。 先ほどの例では後者(B)の、何も言わずに掃除するパターンです。 これらはどちらがいい、どちらが悪い、というものではありません。 「どちらも必要」なものであり、あまりに偏ると良くない影響が出てきてしまいます。 何も指示がなかったらどうしていいかわからない、というのは主体性が欠ける例ですし、他の人の忠告を聞かずに好き勝手やってしまうのは自主性が欠ける例です。 このコラムをお読みの皆様の家庭では、どのような声掛けが多いでしょうか? そもそも、現在保護者のお父様・お母様の家庭ではどのような声掛けをされていた記憶がありますか? 自主性の時代から主体性の時代へ 一般的な話として、日本という国は歴史的にも文化的にも、「自主性」をとことん磨いてきたのだと思います。 敗戦の後、挙国一致で戦勝国に追いつけ追い越せでやってきた復興の過去。 世間体の価値づけや、年配・先輩を敬い従うような教えの浸透した文化。 親の言いつけを守ること、先生のいうことを聞くこと、目上の人のアドバイスに耳を傾けること。 いずれも自主性をど真ん中に置いた考え方です。 外国の人が日本の学校現場に来ると、その静かさや整然と座っている様子に感銘を受けるのですが、これは日本人の自主性が優れている証拠であり、日本の教育の特徴でもあると思います。 ところが、急激な技術発展と環境変化、それに伴うグローバル化、そして日本の超少子高齢社会という要素も相まって、今までのような「自主性」を軸に据えた形ではもう前に進めなくなっているのです。 目上の人の言う通りやっていればうまくいく、そんな時代は終わりを告げました。 いい大学に行けば、大企業に入れば、「いい生活」ができる、という一昔前の常識はもうなくなっています。 離職率の高まり、外国人労働者の増加、今まであった職業の消滅と新しい職業の誕生。 全てが自主性から主体性へのシフトが必要であることを表しています。 主体性を育む なんとも難しい話になってしまいましたが、保護者の皆様に考えていただきたいのは、家庭の子育ての中にいかに「主体性を育む」ような働きかけを入れられるか、ということです。 例えば掃除の話で例に取ると、「毎週一回掃除をしなさい」という声掛けから一工夫してみませんか、ということです。 よく勘違いされるのですが、「しなさい」という言い方を変えてみませんか、というと「何も言ってはいけない」と捉える方が多くいらっしゃいます。 なかなか掃除をしない子を見ても、声をかけてはいけないと思い込んでしまうようなのですが、そうではありません。 黙っていては子どもになんの刺激もないわけですから、自主性も主体性も育まれません。何かアプローチをするのはとても大切なことです。 例えば掃除でいうならば、こんな流れでアプローチしてみてください。 (1) 「あら、部屋が汚いように思うけど、どう?」とか、「最近掃除してないみたいだけど、あんまり必要性は感じない?」と本人の認識を確認する。 (2) 「お母さんは〜〜が大切だと思うから、あなたに定期的に掃除してほしいと思ってるけど、それはどう思う?」と指示・命令・押し付けではなく、自分の考えとその根拠を伝えて相手の解釈を確認する。 (3) (2)で子どもが理解を示したら、「どれくらいだったら掃除できそう?」と頻度や程度を確認する。理解を示さなかったら、「どういう目的で掃除しないの?」と掃除しないことで得られるメリットを聞いてみて、自分が理解できるかどうかを考えてみる。 文字で書くと簡単なのですが、これは意外と難しい話です。なぜなら、今まで積み上げてきた関係性があるからです。 今までがっつり指示しまくっていた親がいきなりこのアプローチで来たら、子どもは本当のことをなかなか言わないでしょう。 親のことを面倒な存在だと捉えてしまっているようなら尚更です。 でも何もしないならそれは変化していきません。ちょっとずつ意識しながら、子どもへの声かけの仕方を変えていきませんか。 変えることで明日の、来週の、来月の、そして未来の子どもの成長が変わっていくならば、ちょっとの変化はとても価値のあることではないでしょうか。 おわりに 子どもは一人ひとり個性があり、誰一人同じ人はいません。 ご自身の子どもを一人の人間としてよく観察し、尊重しながら一緒に考え成長していく。 そんな関係性の親子になれたらきっと将来にわたっていい関係でいられると、心から信じています。 これから受験や未来に向かっていく中学生のみなさん、それを支える保護者の皆様を応援しております! ここまでお読みいただきありがとうございました! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む